经典名方清胃散的古今文献分析△

2022-07-06黄嘉怡胡晓红杨艳玲张翼钟宛凌李花花樊箫雨杨凯丽杜守颖白洁

黄嘉怡,胡晓红,杨艳玲,张翼,钟宛凌,李花花,樊箫雨,杨凯丽,杜守颖,白洁

北京中医药大学 中药学院,北京 102488

经典名方是历代医家在临床实践中久经检验的治病利器,有必要对其进行深入研究。为推动来源于古代经典名方的中药复方制剂的开发,国家中医药管理局会同国家药品监督管理局制定并发布了《古代经典名方目录(第一批)》,清胃散名列其中,为第四十六方[1]。其最早记载于金元时期李东垣所著的《兰室秘藏》,全方由升麻、黄连、当归、生地黄(酒制)、牡丹皮组成,功效为清胃凉血,主治胃有积热、火气上攻而致牙痛[2]。清胃散自古至今被众多医家广泛使用,并根据实际应用情况衍生出很多实用的加减方,治疗范围更为广泛。由于经典名方应用历史悠久,在流传过程中多存在记载不详、信息缺失的现象,故对古方进行文献梳理分析在经典名方开发研究中意义重大。本文从清胃散的处方来源、历史沿革、方义衍变及方中各药味的本草考证方面对其研究现状进行系统分析,为该方临床应用价值充分发挥及复方制剂开发提供参考。

1 处方来源

《兰室秘藏》成书于公元1276 年,其中详细记载了清胃散的处方、功效、组成及煎煮服用方法,该方在《脾胃论》《东垣试效方》中亦有所载,但药味、炮制及剂量略有不同[2]。

2 历史沿革及方义衍变

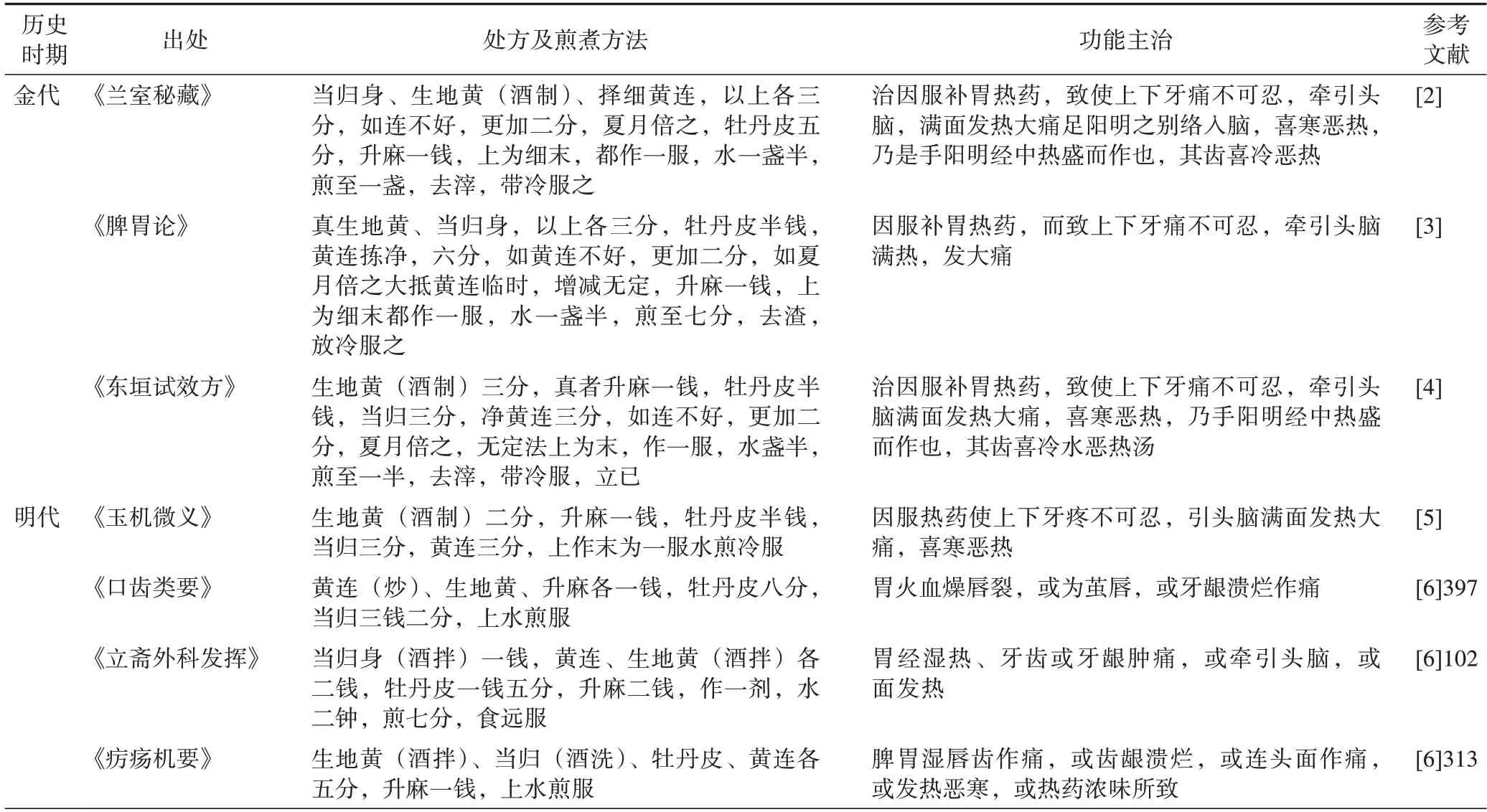

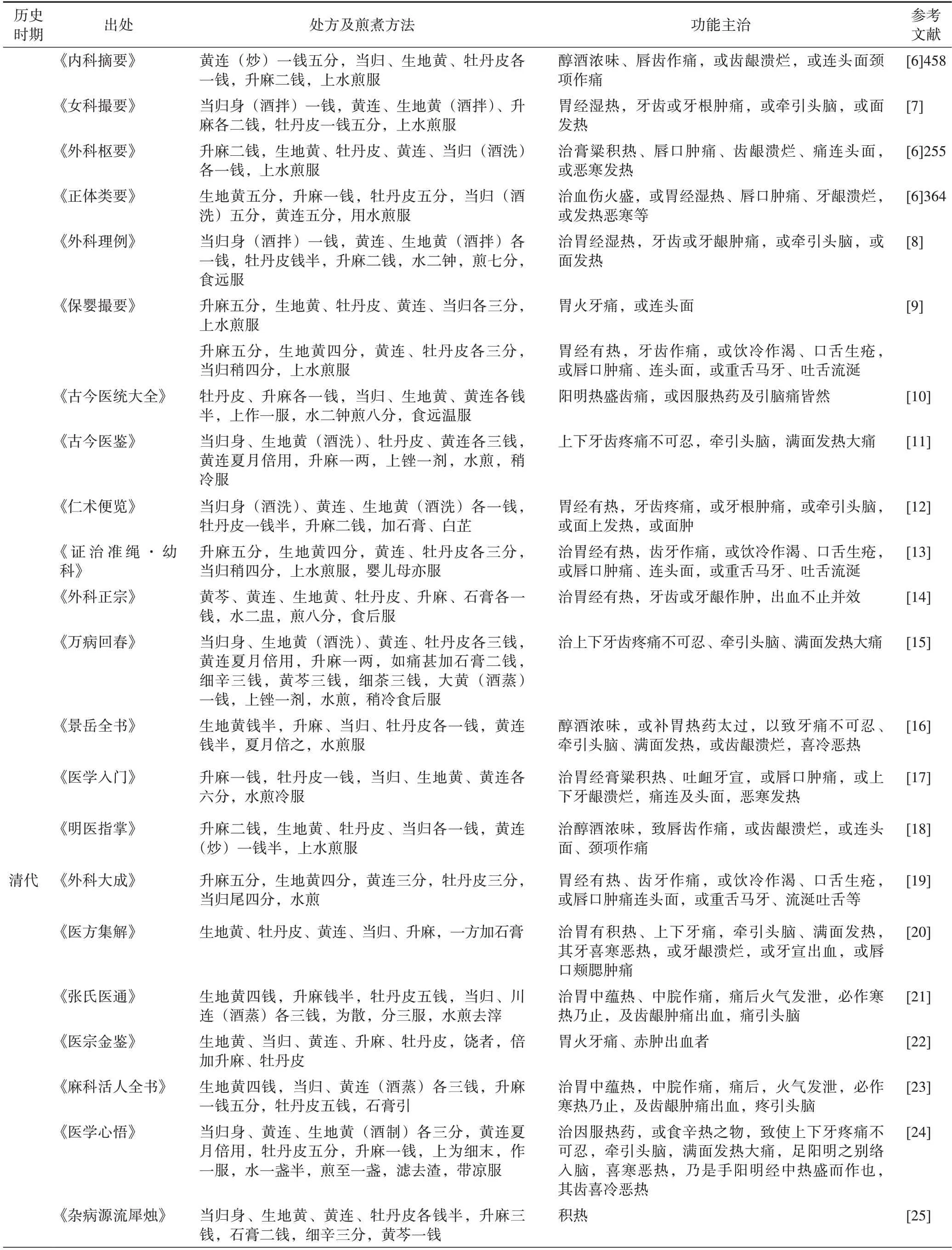

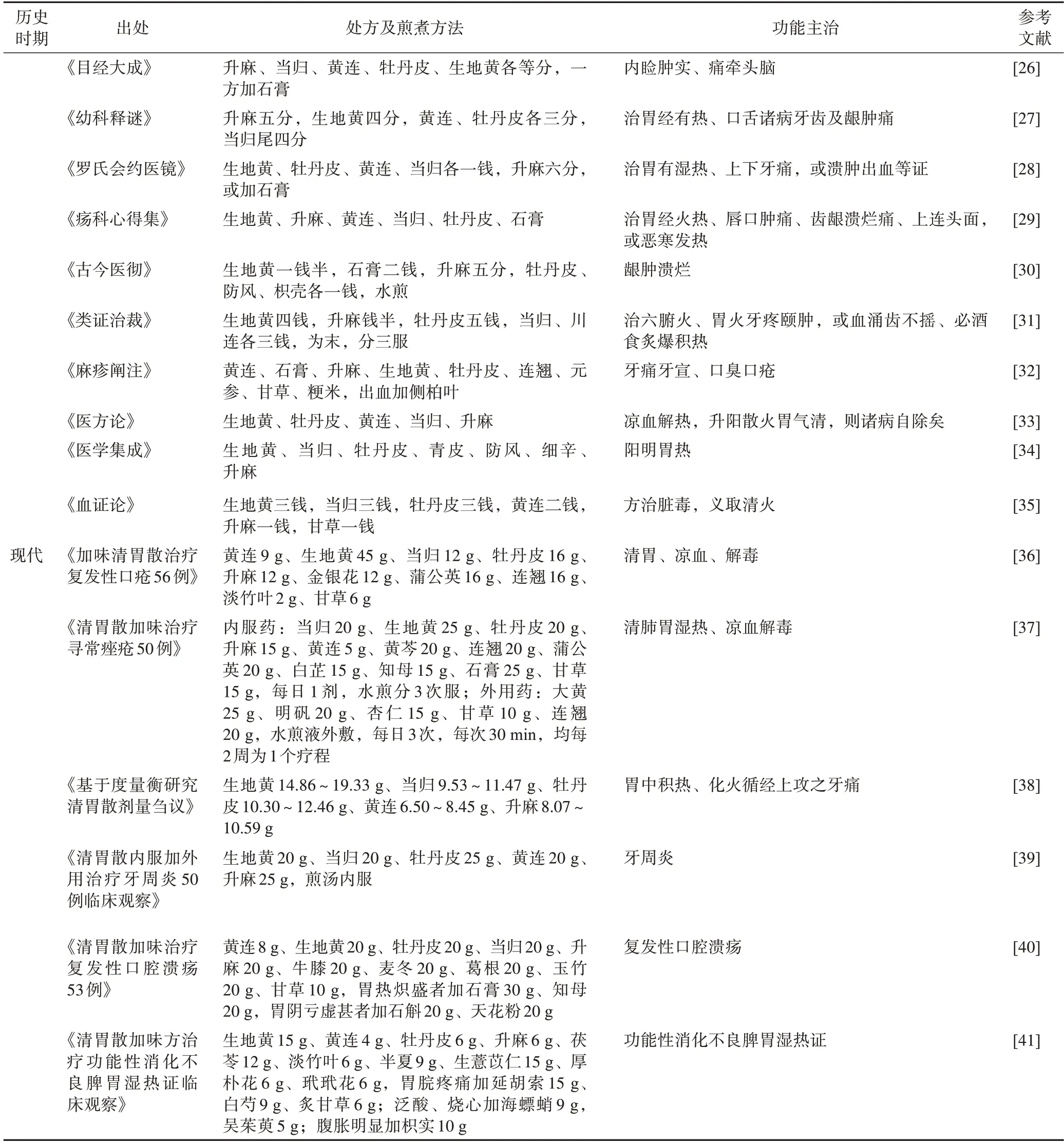

清胃散为治疗胃火牙痛所创之方,疗效明确,后世医家典籍多有记载,其适应证逐渐发展为清脏腑热,并有不同的加减方。本文对金元之后历代医家所著书籍中清胃散的记载进行梳理。如表1 所示,金代李东垣至现代37位医者有45篇著作中出现有关清胃散的处方、剂量、煎煮方法及功能主治的记载。从组方药味可以看出,该方基本组方未发生明显改变,一直以升麻、黄连、当归、地黄、牡丹皮5味为主,明后期及清代医书中组方多增加石膏、黄芩、大黄、甘草等药,以增加其清热、泻火、解毒功效。从处方及剂量配比可以看出,该方应用较为灵活,各医家在实际应用时会根据病症和实际情况酌情加减。历代医家因治疗病症的侧重点不同而配比不一,处方量整体大小也不尽相同,且根据治疗需求还有处方药味的调整,故无明显关于剂量调整的时代特征。从炮制方法来看,主要是当归和地黄是否酒制。《兰室秘藏》中记载地黄酒制、当归无酒制,后世医家有将当归酒拌或酒洗入方者,也有将生地黄酒拌、酒洗或直接生用者。考虑到原方中地黄酒制的目的是借酒上行之力加强药味发散之功,故后世医家据此衍变出的诸多用法均借酒之力而达药效。现代清胃散中使用的地黄多为生地黄。功效主治方面,历代医家均以治胃火阳明口舌头面之症为主,在应用上较为灵活,临证或有主治证之微变,或有药味之增减,或有药量之变化,可见清胃散基础方所用范围甚广,其加减药味所组之方更加有针对性地拓展了应用范围。至现代,临床中清胃散多用于治疗口腔溃疡、牙周炎等口腔科疾病,胃炎、十二指肠溃疡等胃肠疾病及皮肤炎症等。

表1 清胃散处方历史沿革及方义衍变情况

续表1

续表1

3 各药味本草考证

3.1 升麻

已有研究表明,历代本草对升麻的特征描述与黑升麻一致,其药材来源为升麻属植物,主流基原与《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020年版收录一致[42]。该研究通过对历代本草梳理,确定升麻均以川产者为最优,以青绿色、形如鸡骨、状如鬼脸者为佳,推测古代药用升麻主流为升麻Cimicifuga foetidaL.。历代医家皆以升麻去皮后色青绿者为最佳,绿色升麻为优质升麻的名称。清胃散成文于金元时期,该时期升麻产地和形态没有明确记载,但根据优质升麻品种形态可以确定,兴安升麻和升麻为本方中升麻的基原。如今,大宗升麻产地为中国东北地区,建议使用辽宁、吉林等地产兴安升麻Cimicifuga Dahurica(Turcz.)Maxim.。

3.2 黄连

黄连最早见于秦汉时期的《范子计然》[43]。张楚楚等[44]通过梳理历代本草著作发现,黄连在秦汉时期主产地为南郡、蜀郡和泰山,魏晋南北朝时期新增了新安、临海和东阳,隋代至元代除四川、重庆、安徽、浙江外,还有湖南澧县、江西鄱阳、福建建瓯、广西柳州、浙江余杭、湖北江陵、湖北恩施、重庆彭水等地;明清时期,今云南一带成为新产地。今黄连主产区为四川、贵州、湖南、湖北、陕西南部、云南等地。

在《中国药典》2020 年版中对黄连基原的描述与历代本草中黄连的道地产区相近,主要集中在川蜀、云南一带。清胃散成书年代为金元时期,当时普遍认为黄连形似“味连”和“雅连”。鉴于如今药材市场上“味连”较多[45],故建议选择产自四川、重庆地区黄连Coptis chinensisFranch.(味连)。

3.3 当归

当归始载于《神农本草经》[46]。翁倩倩等[47]梳理历代本草发现其分为“马尾当归”“蚕头当归”(宋代命名)和“历阳当归”。其中,“马尾当归”为历代所推崇的主流品种。其叶形、产地、药材性状均与今当归Angelica sinensis(Oliv.)Diels 一致。其产地包括今甘肃陇西、渭源、武山、岷县、宕昌、舟曲、文县,四川黑水县、茂县、松潘县,安徽和县、滁县(紫花前胡A.decursiva),江苏南京和陕西。道地产区为今甘肃岷县、宕昌、渭源、漳县、武山、舟曲,四川省中部等地。其中,甘肃定西市岷县的当归品质最佳,且历代本草均以多肉少枝、归头圆、尾多色、气香、肥润者质量最好。从历代本草考证中发现,古代当归以干燥根入药,各地皆为栽培品,主产甘肃,自古为当归的道地产区。优质当归即为“马尾当归”,形态与《中国药典》2020年版规定的当归基原一致,建议选择产自甘肃定西的当归A.sinensis(Oliv.)Diels。

3.4 地黄

已有研究对地黄历代本草进行梳理发现,古今地黄均来源于玄参科植物地黄Rehmannia glutinosaLibosch.,南北朝时期已有其栽培相关记载,唐宋时期栽培技术逐渐成熟;河南怀庆府自明代开始被认为是地黄的道地产区[48]。自明代以来,地黄多产自河南,与清胃散所属时代基本一致,故可推测清胃散中所使用的地黄药材为河南一带所产,基原与《中国药典》2020 年版一致,建议选用河南省地黄R.glutinosaLibosch.。

酒用于药物炮制历史悠久,有“酒洗”“酒浸”“酒制”“酒炒”等法。常用酒将药材润透后采取不同方法进行干燥,从而达到助行药势、减毒增效等目的[49]。《中国药典》2020年版中记载了鲜地黄、生地黄、熟地黄。其中,生地黄为地黄采收后烘焙至八成干的制品。历史上对地黄的特殊炮制方法较多,如“酒制”“醋制”“姜制”“盐制”等[2]。其中,“酒制”法尤为丰富,如《雷公炮炙论》中的“酒蒸”法[50]、《外台秘要》中的“酒浸”(渍)法[51]、《世医得效方》中的“酒煮”法[52]。地黄炮制方法众多,根据药性、方用各不相同。

对《兰室秘藏》中生地黄的酒制方法进行梳理,发现有“酒洗”法(神圣复气汤)、“酒生地黄”(和血益气汤)、“酒炒”法(升阳柴胡汤)[2],可见书中对酒制生地黄方法有明确区分。对李东垣记载清胃散的3 本著作中生地黄的用法进行考证发现,《东垣试效方》中记载与《兰室秘藏》中一致,均为“酒制”,而《脾胃论》中却未做要求。考证后代医家记载清胃散的古籍,地黄一药生用居多,仅寥寥数本提及生地黄“酒拌”“酒洗”“酒制”,且具体炮制方法均未知。结合历代医家对清胃散的方解,生地黄用酒制应意在引药上行,使诸药“借酒上腾”,使清胃散能消“胃有积热火气上攻”之证[53]。

考虑到既要符合《兰室秘藏》原文中对生地黄酒制的要求,又要有明确系统方法可以对生地黄加以炮制,现代炮制规范中“酒生怀地黄”[54]所采用的酒炙法是现行较为成熟明确的生地黄酒制方法,较为符合清胃散方中生地黄药效及炮制要求,建议对生地黄采用酒炙法(按炮制通则每100 kg 生地黄用黄酒12 kg)进行炮制。

3.5 牡丹皮

牡丹皮始载于《神农本草经》[55],最早以“牡丹”收载,列为中品。古代牡丹的主要产地有四川、陕西、安徽和重庆等,现代有山东、河南、安徽、四川、陕西、甘肃、河北和湖北等,可见牡丹的产地古今基本一致,仅范围扩大[56]。《本草衍义补遗》[57]、《本草纲目》[58]提出牡丹入药时色红单瓣为佳。《本草汇笺》[59]、《本草备要》[60]记载,明代牡丹在“色丹单瓣”的品质评价标准基础上更进一步,以药材粗细、皮部厚度论好坏,认为牡丹皮以皮厚实、粗大者为佳。

经过考证,历代本草著作中牡丹皮产地及优质标准都有更迭变化,产地有自西向东发展的趋势,目前外观上以皮厚、体粗、香气浓、亮晶星多者为上,且多认为安徽铜陵和四川垫江所产者为佳[61]。清胃散成方时期牡丹皮所用基原应与现代基本一致,只是观赏牡丹不作药用,与《中国药典》2020 年版中规定的牡丹皮基原一致,建议选择产自安徽、山东一带的牡丹Paeonia suffruticosaAndr.为牡丹皮药材的基原。

通过对清胃散处方中各药味的本草考证,结合现代实际情况,建议各药味的基原选择如下:升麻建议选择来自辽宁、吉林等地的兴安升麻Cimicifuga dahurica(Turcz.)Maxim.;黄连建议选择产自四川、重庆地区的黄连Coptis chinensisFranch.(味连);当归建议选择产自甘肃定西的当归Angelica sinensis(Oliv.)Diels;地黄建议选用来自道地产区河南省的地黄Rehmannia glutinosaLibosch.,建议采用“酒生怀地黄”所采用的酒炙法(按炮制通则每100 kg 生地黄用黄酒12 kg)进行炮制;牡丹皮建议选择来自道地产区安徽、山东一带的牡丹Paeonia suffruticosaAndr.。

4 处方中古今剂量的转换

清胃散原文关于处方剂量及煎煮方法描述为“当归身,择细黄连(如连不好,更加二分,夏月倍之),生地黄酒制,以上各三分,牡丹皮五分,升麻一钱,上为细末,都作一服,水一盏半,煎至一盏,去滓,带冷服之”[2]。

该方的质量单位包括分、钱。宋时,两、分、铢的进位关系为1 两=4 分=24 铢[38]。之后,度量单位“钱”的创行使当时既用“十钱为两”之制,又用“四分为两”之制。但也有学者认为,四分为一两即十钱之意,宋金元时期分应为钱的2.5 倍即10 g左右[62-63]。钱制分主要在元明清时期使用。一钱制中,分等于一钱的十分之一。根据出土的金代文物“壹百两铜砝码”质量为3 962.58 g,折合每两为39.6 g[64]。据此可以认为,每两为39.6~40.0 g,每钱为3.96~4.00 g,每分为0.396~0.400 g。

陈世娟等[65]治疗牙周炎时的清胃散用量为生地黄6 g、当归6 g、牡丹皮9 g、升麻9 g、黄连6 g。崔有晨[66]在治疗疗胃火热盛型牙周炎时清胃散用量为黄连6 g(夏月倍之)、升麻9 g、牡丹皮9 g,生地黄、当归身各6 g。李静等[38]通过度量衡推断结合临床使用个案统计认为,临床参考剂量应为生地黄14.86~19.33 g、当 归9.53~11.47 g、牡 丹 皮10.30~12.46 g、黄连6.50~8.45 g、升麻8.07~10.59 g。但通过度量衡推断出的清胃散剂量比例与通过临床个案统计得出的清胃散剂量比例的置信区间相差甚远,可见临床运用时应辨证论治、随证加减、灵活运用。本方中升麻为君,黄连为主要臣药,故药量应以升麻最多。结合清胃散剂量变化历史及宋金元时期盛行煮散、药量偏小的情况,故在剂量上应采用的衡量换算方法为1 钱=10 分。为取用方便,本方中取钱为4 g、分为0.4 g。

在北宋《太平圣惠方》中记载量制单位盏为“凡煮汤,云用水大盏者,约一升也;一中盏者,约五合也;一小盏者,约三合也”[67]。颜文强[68]认为,宋代一升约为702 mL,故大盏约为700 mL,一中盏约为350 mL,一小盏约为210 mL。如果没有明确指出大小盏,一盏(杯、碗、盅)一般可以折合150~300 mL。

综上所述,建议本方中取钱为4 g、分为0.4 g,各药的剂量分别为升麻4.0 g、黄连1.2 g、当归1.2 g、地黄1.2 g、牡丹皮2.0 g。已有研究对盏的容量进行考察,认为一盏150 mL 时为最佳煎煮水量,故建议最佳煎煮水量为225 mL[69]。

5 小结

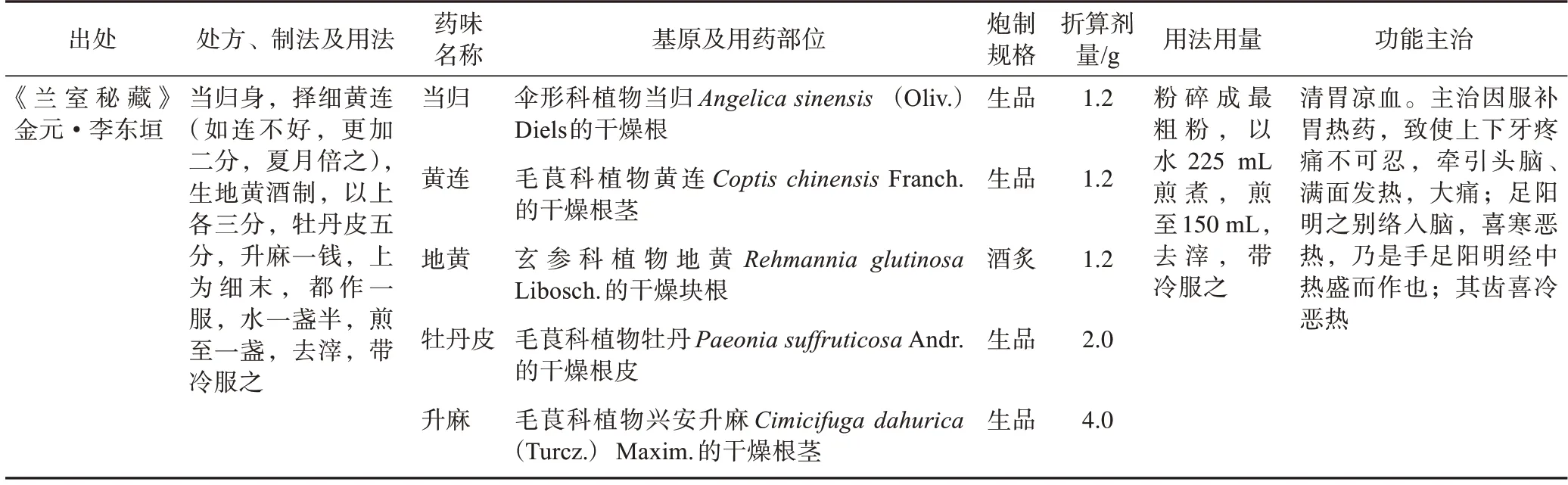

本文基于对古今文献的分析,从处方来源、历史沿革、方义衍变及方中各药味本草考证方面对清胃散的研究现状进行系统综述,确定了处方组成、药材基原信息、饮片炮制要求、剂量、功能主治及煎煮方法。参考国家中医药管理局、国家药品监督管理局发布的《古代经典名方关键信息表(7 首方剂)》的内容体例,总结清胃散处方关键信息(表2),以期充分发挥该方的临床应用价值并为其复方制剂的开发提供参考,进一步推动经典名方清胃散在现代临床应用中的发展。

表2 清胃散关键信息