多层级行政区域突发环境事件风险评估与管理

——以广州市为例

2022-07-01王进李明光

王进 李明光

(广州市环境保护科学研究院 广东广州 510620)

0 引言

2018 年,为加强和推进行政区域突发环境事件风险评估工作,原环境保护部发布了《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号),并要求将评估作为行政区域突发环境事件应急预案编制的基础工作[1],解决了以往在行政区域突发环境风险评估中存在的评估指标体系不统一等问题[2-3]。依据评估推荐方法,各地陆续开展行政区域环境风险评估工作,但多数直接选取重点风险源所在的区县等小范围区域[4-6]或分行业[7-9]开展评估,往往缺乏对区域整体的突发环境事件风险水平的评估,容易遗漏风险热点区域;评估方法主要选择网格化分析法[10-12],对重点风险区域与重点管控对象以及突发环境风险情景不够明确,容易导致突发环境事件应急预案针对性和操作性不强等问题,不利于从区域整体控制突发环境风险和突发环境事件的应急处置。

本研究主要依据 《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》,建立市、区、街镇等多层级行政区域环境风险评估指标体系,通过调查环境风险源强度、环境风险受体脆弱性和环境风险防控与应急能力等内容,实现全方位、多层级的综合评估,并提出分级分区的管控对策措施,为区域突发环境风险整体控制提供依据。

1 多层级行政区域环境风险评估技术方法

1.1 评估方法

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》及相关技术导则要求,采用按照综合指数评估方法。指数法主要对区域环境风险进行宏观、全局把握,得出风险总体水平,是一种自上而下的方法,适用于受跨界影响较大或大尺度区域环境风险分析,优点是操作相对简单,大部分评估指标能够按市、区、街镇等不同层级行政区域的统计口径收集数据。

1.2 指标体系

目标层为行政区域突发环境事件风险。指标层包括环境风险源强度(S)、环境风险受体脆弱性(V)和环境风险防控与应急能力(M),每个指标层分别从水、行政区域突发环境事件风险指标体系大气、综合3 个角度进行评估,分别设置28 个不同的评估指数及其权重。结合数据可得性、统计口径最终确定市、区、街镇多层级评价的具体指数,见表1。

表1 行政区域突发环境事件风险指标体系

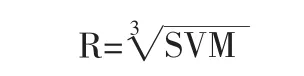

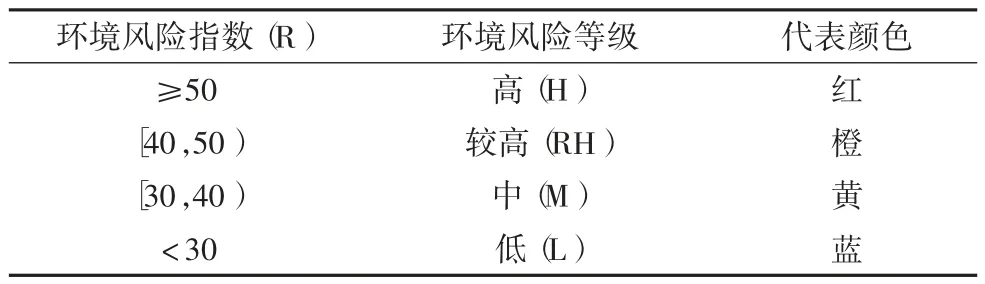

1.3 区域综合环境风险指数

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》相关要求,采用环境风险指数计算法,计算环境风险源强度指数(S)、环境风险受体脆弱性指数(V)、环境风险防控与应急能力指数(M)各项指标,打分后求和,最终计算得出指数值(R)。

区域环境风险指数的分级详见表2。

表2 行政区域环境风险等级分级

2 广州市多层级风险评估案例分析

本次评估主要依据 《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》,以2019 年为调查基准年,调查环境风险源强度、环境风险受体脆弱性和环境风险防控与应急能力等内容。以环境风险指数计算法,选取广州市为评估区域,再往下分出2 层评估子区域,分别以广州市、市属11 个行政区和167 个街镇作为评估区域。

2.1 广州市评估结果

广州市水环境风险指数值为47,属于较高风险水平;大气环境风险指数值为51,属于高风险水平;综合环境风险指数值为54,属于高风险水平。广州市环境风险源强度S 分值依次为:大气(70)>综合(55)>水(52);广州市环境风险受体脆弱性V 分值依次为:综合(68)>水(65)>大气(39);广州市环境风险防控与应急能力M 分值依次为:大气(48)>综合(42)>水(31)。可以发现,水环境风险呈现风险源强度中、受体脆弱性高、应急管理较强的特征;大气环境风险呈现风险源强度高、受体脆弱性中、应急管理相对较弱的特征。

2.2 广州市各区评估结果

综合环境评估结果表明,全市各区以较高风险为主,占比72.7%;其次是高风险的区,占比27.3%,分别为番禺、增城、白云3 个区;没有中风险、低风险的区。水环境评估结果表明,全市各区以较高风险为主,占比45.5%;其次是中风险的区,占比36.4%;再次为低风险的区,占比18.2%;没有高风险的区。大气环境评估结果表明,全市各区以较高风险为主,占比63.6%;其次是高风险的区,占比27.3%;再次是中风险的区,占比9.1%;没有低风险的区。同时出现2 项高风险的区有2 个:番禺、增城。只出现1 项高风险的区有2 个:白云、黄埔。详见图1。

图1 广州市各区环境风险等级图

2.3 广州市各街道评估结果

全市各街镇的综合环境风险以较高风险为主(92 个,占55.1%);其次是中风险的街镇(75 个,占44.9%);没有高风险、低风险的街镇。全市各街镇的水环境风险以低风险为主(91个,占54.5%);其次是中风险的街镇(62 个,占37.1%);再次为较高风险的街镇(14 个,占8.4%);没有高风险的街镇。全市各街镇的大气环境风险以中风险为主(89 个,占53.3%);其次是较高风险的街镇(66 个,占39.5%);再次为高风险的街镇(12个,占7.2%);没有低风险的街镇,详见图2。

图2 广州市各街镇环境风险等级图

2.4 重点管控区域识别结果

结合近五年广州市已发生的突发环境事件分布图和本次评估结果,从区域、行业、企业、园区、道路等角度,识别、筛选出环境风险管控区域:黄埔永和云埔夏港、增城新塘、增城石滩、番禺沙湾、南沙小虎岛5 个环境风险热点区域;化学原料和化学制品制造业等12 个重点管控行业;中国石化销售有限公司广东石油分公司等145 个重点管控企业;广州经济技术开发区园区等14 个重点管控园区;北二环高速等20 条危化品运输道路。详见图3 和图4。

图3 2015—2019 年广州市突发环境事件分布图

图4 广州市环境风险“热点”区域识别图

2.5 典型情景筛选结果

情景筛选分为事件类型筛选和发生区域筛选,两者组合成为典型情景。事件类型筛选时,梳理近五年已发生的突发环境事件类型,以经常发生的突发环境事件类型作为典型类型。发生区域筛选时,结合环境风险识别和环境风险分析结果,以环境风险热点区域作为典型区域,从中筛选出重点关注的环境风险受体及其周边的环境风险源,详见表3。

表3 典型突发环境事件情景

3 环境风险管理措施建议

3.1 控制区域整体风险

健全应急组织体系。设置相应的环境应急管理机构,建立完整的环境应急管理体系,包括区政府、街镇政府、工业园区管委会三级。按照属地管理原则,在市、区政府的统一领导下,街道办事处和乡镇政府负责组织落实本行政区域内的各项应急管理工作。

提高环境风险源准入条件。将企业突发环境事件分级结果纳入行业准入政策体系,主要包括风险评估等级和风险物质数量与临界量比值(Q)。

优化环境风险源规划布局,降低区域环境风险。重点考虑全市环境风险,开展市级层面规划,科学布局新建工业园区、产业区块。严格控制园区内居住用地规划、建设用地规模和布局。

评估并控制风险值。定期评估行政区域突发环境事件风险。高风险区域严格按照至少每三年评估一次的要求进行评估,根据评估值控制整体风险;低风险区域随应急预案修订进度适时开展评估,根据原应急预案中的评估值可适当提高修订后应急预案中的评估值。

3.2 加强日常监管

加强环境应急监管机构建设。要求各地根据所在区风险等级适当超出《全国环保部门环境应急能力建设标准》建设环境应急专门机构或部门,增加环境风险热点区域的生态环境部门环境应急管理人员以及环境应急监测人员配备。研究提出环境风险防控各相关部门责任清单建议,依据职责划分部门责任分工,推动环境风险防控措施真正落实。

督促企业备案,做好评审把关。落实企业环境风险评估与环境应急预案备案管理,加强危险化学品运输单位的应急预案备案,充分利用第二次全国污染源普查结果,认真梳理更新应当依法进行环境应急预案备案的企业名录,分批次对外公开并通知企业按规定开展应急预案备案。环境应急管理部门、生态环境部门提前对企业突发环境事件应急预案编写质量进行把关。

持续开展隐患排查整治,督促企业自查。根据环境应急管理工作重点、薄弱环节和重点管控清单,分级、分区域、分行业、分期制订计划,组织开展专项环境风险隐患排查检查抽查行动,同时督促企事业单位开展自查。执法人员检查及企事业单位自查发现的隐患、整治情况应及时录入信息平台,将隐患情况推送给环境应急部门督促整治,实现线上隐患整治动态监管。

3.3 加强监测预警

建立加强区域、部门的环境应急联动合作机制。市、区级生态环境部门主动联系上游及水利部门推动建立联动合作机制,建立协作制度、加强研判预警、科学拦污控污、强化信息通报、实施联合监测、协同污染处置、做好纠纷调处、落实基础保障。加强跨部门环境应急联动合作机制,应对突发环境事件发生后需要应急救援、可能由消防废水引发的突发环境事件。

加强企业环境监测与监管。将突发环境事件风险热点区域高风险企业纳入企业自行监测和各级环保部门监督性监测的管理范围。企业应加强监测能力。暂时不具备条件的,要求其委托相应的环境监测机构开展监测。各级生态环境部门应加大对重点管控企业化学品环境管理工作的监督检查力度。

加强大气监测预警能力建设。对易引发突发性环境污染事故的场所安装相应的监测和预警装置,并建立浓度报警机制。对于有条件的工业园区、聚集区,可在园区周边建设大气监控预警设施及研判平台,加强重点环境风险企业、涉及有毒有害气体以及危险化学品风险源的监控。

加强重要水体监测。区别于已建设的水质自动监测站点,在重点管控区域的重要水体设置常规的水环境应急监测站点。比如在污水处理设施排放口、排污单位污水(雨水、清净下水)排污口、经常发生翻车(船)事故的道路、桥梁和危化品运输码头下游沟、渠、支流等临近断面、两条支流回合断面以及水源地直接连接水体设立水环境预警监测断面。

3.4 提高应急处置能力

优化应急物资库布局。市、区生态环境部门依托借助具备稳定供应和应急保障能力的大型企业建立环境应急物资储备库,或向本级政府申请或建议在敏感区域、关键部位储备必备的环境应急物资,缩短应急物资快速抵达现场时间。建议进一步利用环境应急资源信息数据库,建设区域环境应急资源数据库,提高区域综合保障能力。

加强环境应急处置工程建设,发展多种环境应急处置手段。完善地表水体闸坝建设,逐河调查掌握水文、闸坝、流域环境风险等基本信息,加强污染物拦截能力;加强应急工程、防护工程和水源地取水口应急工程建设,构建“三级”应急防控体系;按要求建设、定期检查维护危险化学品运输道路和桥梁导流槽、应急池等应急防护设施。

加强应急处置队伍建设。采用签署协议等方式安排区政府、街镇政府、工业园区管委会等安排领导AB 角带班和24 h值守,要求准备及出动时间控制在15 min~20 min 以内,快速抵达现场时间控制在30 min~50 min 以内。

区政府应制定和完善各类应急预案操作手册和演练指南,根据管控分级定期开展突发环境事件培训和演练。同时应督促企业定期开展环境应急培训,加大对交通事故类、安全生产类突发环境事件的应急预案演练频次和力度,提高预案的操作性和有效性,争取建立“一专多能”的救援队伍,切实提高环境应急救援能力。

环境应急管理部门应编写针对不同行业的危险化学品环境风险防控、应急处置和安全自救宣传手册,广泛开展应急宣传教育,普及化学品风险预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。