行政区域微界线的精细与割裂

2020-08-02何李

关键词:城市治理;行政区域;界线;空间;精细化

摘 要:将城市空间切割成微小单元并建立起行政主体与治理对象之间的精准链接,已成为城市治理中的一种新的技术性机制。行政区域微界线便是这一机制的产物。在一般行政活动中,政区界线是界定各级政府施政区域的工具。而在治理实践中,微界线成为明确特定主体职责边界的新式工具。因微空间受政区界线束缚、相互叠加且信息共享困难,微界线朝精细化方向的努力走向了反面:历史割裂、问题割裂、价值割裂和信息割裂。通过还原城市事务和科层组织的复杂性,可展现出技术治理的局限性,并进一步凸显技术手段的运用与深层次的系统改革相配套的重要性。

中图分类号:TU984;DO35.5文献标志码:A文章编号:1001-2435(2020)04-0060-09

Key words: urban governance; administrative district; boundary; space; fineness

Abstract: It has become a new technical mechanism in urban governance to cut urban space into tiny units and establish precise links between subjects and objects. The administrative regional micro-border is the product of this mechanism. In daily administrative activities, political boundaries are tools for defining governance areas at all levels of government. In governance practice, the micro-border line becomes a new tool to delimit the boundaries of specific subject responsibilities. Due to the restriction of the boundary of administrative districts, information overlapping and difficulty of information sharing, the efforts of the micro-boundary towards the direction of refinement have turned to the opposite: historical disjunction, problem disjunction, value disjunction, and information disjunction. By restoring the complexity of urban affairs and bureaucratic organization, the limitations of technical governance can be proved, and the importance of the use of technical means and deep system reforms are further emphasized.

一、問题提出与文献梳理

在目前的城市治理实践中,新技术的运用日益普遍。在发达城市,大数据、政务云、GIS、物联网、人工智能等已经或即将在治理中得到应用。但是,这也引发了较为普遍的技术主义认知倾向。这种倾向不但主张在解决城市问题时运用最前沿的信息技术,而且有着一种乐观精神:凭借最新的科技手段,城市政府将掌握治理的主动权,使快速城市化所带来的“慌乱”烟消云散。不但政府内部的职责边界会愈发清晰,而且城市治理的水平也将大为提升。受其影响,近年来出现了这样一种技术性机制:将城市空间精准的切割成若干微小单元,并借助信息平台进行数据收集、处理和指令分发。换言之,它试图将治理事务化约到固定的地理场景里,通过建立主体与对象之间的精准链接来提升效率。学区制、网格化管理、街巷长制、河湖长制等都是其典型表现。

在城市空间研究领域,学界的研究已较为深入。虽然马克思、恩格斯并未就此做深入的分析,但是他们已经意识到城市空间的独特性:“资产阶级使农村屈服于城市的统治,它创立了巨大的城市,使城市人口比农村人口大大增加起来。”[1]32在经典作家之后,西方新马克思主义学者进一步发展完善了城市空间学说。如列斐伏尔从空间与生产关系的关联角度,来探讨空间的生产与交换问题。[2]26-27福柯则指出:“空间是任何权力运作的基础。”[3]13-14而国内现阶段的空间研究,更多的是与国家治理等现实需求结合起来的。例如,熊竞等人发现当代“空间治理”研究出现了两个转向:治理的空间转向和空间的治理转向。[4]两个转向也符合我国当前国家建设的需要。[5]此外,也有学者强调了微空间的重要性:“微观的物理空间以及空间上附着的建筑、设施等‘物都是国家治理的对象”[6]。这与本文的研究重点不谋而合。

对城市空间进行线性切割,界线是必不可少的工具。界线成为了推动治理的空间性转换,确保精准管理与精细服务的技术桥梁。然而,学术界对界线问题的探讨却一直以传统政区界线为核心。周振鹤先生所提出的“山川形便”和“犬牙交错”被普遍接受为中国古代社会的基本划界原则。[7]63-67二者分别反映了古代政权在发展农业经济和维持政治统治上的需要。然而真实的社会远比抽象原则要复杂得多。界线不但经常成为社会纠纷的焦点,而且“因涉及关税、司法等其他事务,故属于地方行政的重点”[8]31。究其根本,还是利益使然。徐建平在考察民国时期丹阳湖地区苏皖省界的划定过程中就发现,“当不发生利益冲突时,并没有一条明确的几何线以划分两边的区域”[9],只有存在利益冲突,相关主体才会就争议区域有所主张。及至近现代,不少地方行政单元之间依然没有划定法定界线。极端情况下,竟以“特定聚落点”为界[10],也就是说一些坐落于边界的市镇竟同时被两个政区管辖。反之,即使存在着法定界线,也依然会出现相关利益主体不认可的状况。[11]由此可见边界区域管理之复杂与艰难。此外,界线对行政区的经济发展与政府运行亦会产生深刻影响。周黎安等人发现,位于省际交界的县,其GDP数据要显著落后于其他的县。[12]同时,钱妡等人也发现界线存在行政效应,地理界线对于官民比的省际差异有着更强的解释力。[13]

总之,城市是人口和工商业的密集区域,其空间特点和分区行政诉求迥异于普通政区。当出于城市治理需要将空间与行政组织相链接时,行政区域内部的界线便发挥起了关键作用。然而,这些基于治理的空间界线与传统的界线有什么关系呢?它们真的只是些一维线条吗?这些界线又是如何架构起治理空间的呢?对以上问题的探讨,构成了本文的核心内容。

二、行政区域划分中的传统界线

“通过空间来治理国家,是中国古代的一个重要规划传统。”[14]在这一过程中,行政界线成为框定空间范围的主要工具。

(一)行政区域和政区界线

从字面意义理解,行政区域是为了行政管理的方便,将国土划分为有层级的区域。而行政区划则是划分这些行政区域的行为和过程。前者是静态的结果,后者是动态的过程。然而,理论界和实务界在使用行政区划概念时,往往都会不自觉的将静态内涵包括进去。例如,在“某县的行政区划”中,行政区划就仅指静态内容,而不包括划分过程。不过,由于概念涉及使用习惯问题,混用现象不是明辨就可消除的。为了避免在研究中遇到不必要的麻烦,本文决定选用行政区域概念,因为它的内涵构成要素更简单:某级政府行政管辖范围以内的地理区域和划定这一地理区域的行政界线。区域和界线都是静态要素,均不涉及动态调整。

从历史角度观察,行政区域与政区界线相伴,并非一直以来就有的事。在行政区域产生初期,由于人口较少、土地开发不充分,在各行政单元之间还存在着大量“隙地”作为缓冲地带。但是,“由于生产日进,土地日辟,城邑与城邑之间的空地也随之消失”[15]228,明确的“四至走向”和划界地图得以出现。当然,这距离完备的划界与管理体制形成还很遥远。

县制出现以后,郡、道、路、州、省、市等政区类型相继产生。及至当前,中国的地方行政已形成由四个正式层级组成的复杂体系。层级的增加势必会对界线造成影响。从实践来看,因划界规则不同而引发的边界冲突并不鲜见。此外,还存在着一类准政区,如功能区、街道、社区,等等。设在这些准政区的管委会、街道办、居委会并非地方政权,而只是派出机关或基层自治组织。因此,严格来讲,其管辖区域不能归入行政区域序列,其界线亦不属于行政界线。然而,上级的“行政嵌入”使这些机关和组织不但要承担大量的行政职能,而且要严格遵循属地管理原则。在这种情况下,作为重要施政工具的“界线”自然也就具备了行政属性。

为了便于区别,本文将这类界线称之为“行政区域中观界线”(以下简称“中界线”),相应的,县级以上政区界线称为“宏界线”,中界线和宏界线可进一步统称为传统界线。而本文所重点探讨的微界线,则是一类为了完成某种或某些城市治理任务,对由传统界线所框定的行政空间作进一步细分的界线。以上界定表明:一方面,微界线是治理导向的产物;另一方面,它与传统界线的划分依据虽有很大不同,但却存在着内在关联。为了更进一步的认识微界线,应首先明晰传统界线的产生过程及其发展现状。

(二)政区界线的勘定与管理

在古代,以山、水、海为代表的自然事物常被用来作为政区界线的标志。但为了维护国家权威,中央政权往往会故意打破自然界线,以便从地理上破坏地方割据的经济和文化基础。与以自然事物为界不同,该原则在运用中往往会渗入大量主观因素,从而给后来的界线勘定与管理带来了诸多麻烦。

1.政区界线的勘定及其隐忧

理论上,“任何界线所表达的是分隔,而不占有任何宽度”[16],实则不然,点和面都曾经或者依然作为界线标志而存在。新中国成立以前,中央政权并未全面划定过各级各类政区界线。这项工作的长期滞后曾经导致了大量的边界纠纷乃至暴力冲突事件。新中国成立后,各级人民政府开始着手加强边界争议的协调与处理。但因历史包袱重,纠纷牵涉主体多,被动式的应急处理已难以有效应对全部问题。因此,1996—2002年,国务院组织实施了省、县两级陆地政区界线的全面勘界工作。[17]156-157(下文简称为“96勘界”)

值得肯定的是,这项工作为争议区域提供了权威划界依据。但是,从实践来看,政区界线的模糊性并未从根本上消除。理由是它只完成了两级行政区的勘界工作,而在县以下的乡镇(街道)之间、农村(社区)之间,依然存在着边界争议。进入21世纪,中国的城市化进入快车道。城市建成区面积迅速扩大,大量村庄、乡镇被城市建设所覆盖。然而,以往的空间管辖结构并未消失,而只是经由“乡(镇)改街”、“村改居”实现了政区性质的转变。在这个过程中,中界线也得以保留。农业时代,边界争議主要围绕农业资源(如土地、水、鱼等)展开。这类资源的分布密度较低,因此对界线的精度要求并不高。然而到了城市时代,空间本身就是一种高价值的资源。哪怕是一两米的误差,背后的经济利益都可能十分可观,其对界线精度的要求可想而知。但与之不相匹配的是,中界线却仍以习惯线和争议线为主。由于没有明确的管辖主体,在争议区域内私搭乱盖现象变得十分普遍。

2.维持稳定:界线管理体制的目标

界线管理的实质是对地方政府管辖半径的精准确认,也是对权力实施和资源分配现象的“秩序化”。目前,围绕界线管理,已经出台了不少法律法规和部门规章,如《行政区域界线界桩管理办法》、《行政区域界线管理条例》等。它们成为县级以上政府依法治界与日常维护的重要依据。不过,其管理范围局限于既有法定界线——省界和县界。而针对县级以下的界线,则只规定“参照本条例的有关规定执行”[18]。

在省、县两级界线的管理实践中,虽然“96勘界”提供了法定依据,但是依然有利益相关者不认可,并继续重申自己的划界主张。针对这种情况,《条例》规定由界线批准机关根据界线协议书的规定处理。此外,《条例》在行政区域的重新划分方面也十分谨慎。除了行政区调整、界桩被破坏、地理标志位移等特殊情况,不会对既有界线重新进行勘定。可见,当前界线管理的目标是维持现有法定界线的稳定。以上特点可进一步提炼为:消极管理为主,积极建设为辅。

总而言之,这种“维护型”的界线管理方针是为化解边界冲突,维护地区稳定服务的。它能够大体满足21世纪初国家治理的基本需要。但是,当它与城市变革碰撞在一起的时候,其不足之处就凸显了出来。城市的扩大和建设遵循着不同的规律:首先,城市型政区快速增多,从2003到2017年,全国共增加了102个市辖区和959个街道1;其次,城市建设大提速,实际建设区域跨越市辖区界线已成常态;最后,道路、桥梁等大型公共设施需要符合特定的规则和标准,跨越传统界线在所难免。以上三个因素,在“96勘界”中均未被充分顾及。在公共事务爆炸式增多,需要将政区界线作为城市分区基本依据的时候,城市治理就遇到了大麻烦。

三、城市治理的空间诉求与微界线生成

与城市管理不同,城市治理既要求多元主体的共同参与,也要求治理手段的法治化。传统界线含有法治基因,这自然会使其成为解决城市问题的关键依据。然而,在实践中,城市治理在与空间和界线的结合上要走的更远。

(一)治理空间化:治理实践在城市空间的展开

在城市治理实践中,将治理内容分解到微缩化的地理空间(以下简称“微空间”),不但意味着治理机制的技术革新,而且意味着微空间界线将成为治理主体的职责边界。换言之,这是治理活动“依托城市空间结构而布局”。[19]本文将这一现象概括为:治理的空间化。

1.服务空间与管理空间:治理空间化的两种基本形态

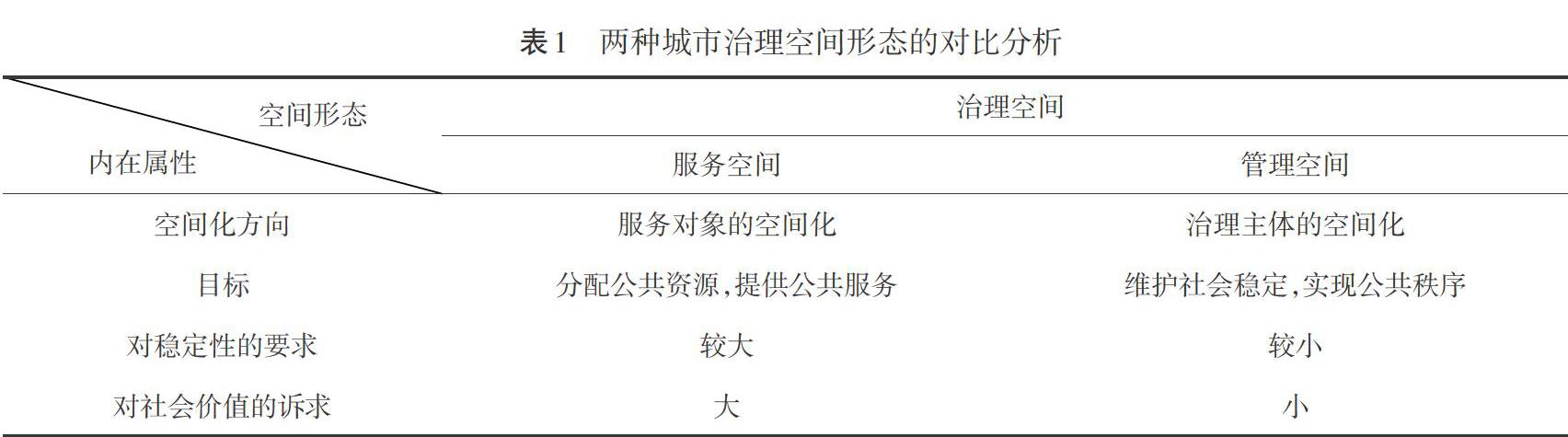

治理空间化会产生两种基本形态:其一,将公共服务与空间绑定,从而形成服务空间。在这种空间形态中,居住空间会作为公共服务供给的主要依据。学区就是典型的服务空间。普通市民只有拥有符合要求的户籍和房屋产权,才能使其子女进入学区内的中小学就读。此外,在医疗、养老等公共服务领域,也存在着分区域提供服务的现象。例如,社区养老有着固定的服务半径。它以社区空间为基本单位,将“养老服务资源按比例精准配置到社区网格”。[20]其二,将社会管理事项按照地理区域进行分解,进而形成管理空间。这与计划体制下的“分片包干”“责任田”类似,是中国管理实践中长期存在的一类工作方法。其目的是借助区域划分,使管辖区域与责任人建立精准链接,继而明确治理主体内部的分工关系。在管理空间形态的运行中,每一个责任人都被要求成为“全能者”,负责管理“配对空间”范围内的所有事项。

上述两种空间形态分别代表了不同的空间化方向和目标:一方面,服务空间是治理对象空间化的产物。也就是说,为了分配公共资源或提供公共服务,需要对供给或服务对象的范围做出准确界定。仍以学区划分为例,房屋的产权性质、获得产权的时间、户籍与房产的关系等指标都会作为学区划分的依据。然而,公共资源和服务往往稀缺且不均质。在这种情况下,为了完成任务只能设置排他性条款,但是公平公正问题也会随之凸显出来。另一方面,管理空间是治理主体空间化的产物。它重点考虑的是治理主体内部的状况,目标是通过“治理者与治理事务的组合配对”[21],来维护社会稳定,实现公共秩序。从与空间的关系角度来看,与传统的属地化管理颇为相似,可以将它理解为属地化管理的精细化进阶。

此外,两类空间对稳定性和社会价值的诉求也有所不同。因为服务空间会直接影响到城市居民获得何种和多少资源,所以这类空间的确定务必科学审慎,一旦划定应保持稳定。如教育文件规定:“片区或学区确定后,应在一段时期内保持相对稳定,重新划分要慎重稳妥,认真做好学生家长工作。”[22]否则,可能引发群众不满甚至群体性事件。此外,划分服务空间还要充分考虑价值問题。城市居民拥有获得等质公共服务的权利。但是在资源供给无法满足以上要求的情况下,如何通过确定空间分配的规则来保障机会均等考验着相关部门的智慧。与此相反,管理空间就没有那么多顾虑,即便管理空间的界线可能相对更为精确。这主要源于管理空间的确定通常基于治理主体的分工需要,而非基于回应治理对象的利益或价值诉求的需要。即使在主体内部出现纠纷,也可以通过其共同上级来协调解决。在这种情况下,管理空间既可以按照便利原则进行自主界分,亦可以基于工作需要进行实时调整(参见表1)。

2.治理空间化的成因分析

高密度的城市生活呼唤着高水准的治理能力,可令人感到疑惑的是,为什么无论是服务的供给还是管理的展开都要和地理空间关联在一起呢?

首先,这与城市空间的属性有关。城市地理空间有三个基本属性:行政主体、地域、边界。无论其他发展要素如何在城市中穿梭和变动,以上三个属性都不会随之变化。在快速城市化进程中,公共事务的总量变大、紧迫性增强、各类要素也在高速运转和移动。相反,治理主体的人员规模和精力投入都不可能成比例增加。在此情形下,以“空间不变”回应“对象万变”的治理思路便得以产生。其内在逻辑是:城市问题一定会发生在特定地理空间范围内;地理空间是不会变化的;那么,掌握空间也就能够为治理主体提供原初的确定性;基于这种确定性,可进一步借助整合方式实现对内部的有效管控。

其次,治理空间化并没有颠覆传统的管理模式,因此更容易被治理主体所接受。传统政府管理模式遵循属地化原则,每一级政府(含派出机关和基层自治组织)都有特定的管辖范围。这本身就是对空间高度依赖的表现。而微空间的治理无非是继续将传统基层管理单元划小,并试图以“空间界线”代替“职责界限”。在政府运行中,经常出现的“三不管”“扯皮”“衔接不畅”等现象都说明在行政组织内部确定职责界限并非易事。然而,事情难分,空间可不是。将机构和人员与特定空间结合,权责关系、绩效考核也就有了标准。可见,在某种程度上,治理空间化满足了政府内部工作流程再造的诉求。

最后,这也是出于回应城市空间性问题凸显的需要。根据居民日常活动的性质,可以将城市空间细分为:居住空间、工业空间、休闲空间、商业空间,等等。在不同空间,问题类型及其呈现方式会有所差异,对治理主体能力的要求亦会不同。此外,即使相似性质的空间,也会因受历史、社会、交通等因素干扰,而呈现出不同的形态。例如,在城市居住空间中,就存在商品房社区、“村改居”社区、城中村社区之别。相较于商品房社区,在后两类社区的贫困发生率高、居民文化水平偏低、基础设施建设滞后。可见,为了更好的应对城市问题的以上新变化,对空间进行分类治理也就顺理成章了。[23]

(二)政区界线束缚下微空间的叠加与孤立

微空间是治理导向下细分传统行政空间的产物,因此,单个微空间的大小通常要小于居民委员会的辖区范围。这是对微空间最直观的认知。此外,微空间还有以下三个特点:

其一,受政区界线的束缚。从各地实践来看,微空间只存在于政区界线范围以内,也就是说,它们不会跨越政区界线。在这种情况下,微空间界线会与政区界线发生部分重合。那么,后者存在的问题自然也会传导到前者。治理维度的交叉、空白、冲突可能也会随之发生。另外,在公共服务的空间配置层面,传统行政区域本身就存在着不均衡现象。例如,在大城市,中心城区的养老服务供给要明显高于郊区和郊县。[24]因此,在传统区域内划分服务空间,将无助于实现基本公共服务均等化的目标。其二,管理空间和服务空间的多重叠加。因治理事项的性质不同,管理空间和服务空间所需要的大小也会有所不同。例如,学区划分的依据是某所或某些义务教育学校的学位供给与周边适龄儿童、少年入学需求的匹配关系。而网格管理中的网格则是以部门人员数量和个体承担管理事项的工作量为依据。因划分依据有所不同,那么由此形成的空间也会产生重叠和交叉。其三,信息共享难以实现。微空间的运行还使得信息源变的分割而重复,这就需要一个强大的信息整合系统作为后台支撑。将分散信息集中起来,经过筛选、降噪和综合分析,再开展决策和执行活动。在同类问题的处理上,这个目标尚不难实现。然而,城市问题通常横跨多个领域,牵涉多个部门。由于“上级各职能部门之间缺乏经常性的工作协调机制”,社会治理数据共享平台很难建立。[25]31在这种部门间“权责壁垒”现象无法消除的情况下,建立微空间治理体系的努力可能会塑造出“信息孤岛”。

基于以上分析,做举例说明。X区域既属于A管理空间又属于B管理空间,同时还属于C服务空间。三者分属不同治理体系,却都将X区域纳入治理范围。其结果很可能是治理信息系统彼此孤立且重复建设。假设C空间是某学区。为了更好的进行学区划分,县级教育行政部门在家长自主申报的基础上,还会进行入户调查,以辨明其是否真实居住。但限于人力、精力,仍然难以避免学位供给与入学需求之间的失衡。在笔者对中部某市的调研中就了解到,某小学在入学前要进行1个月以上的入学资格甄别工作,“外来务工人员多,这是每年最大的矛盾……工作难度很大,强度特别大,一个个要做工作……正常教学都受到了影响”。反之,在由网格管理所建立的数据库里,会实时更新户籍、居住地、家庭成员等信息。但由于两个系统之间的信息共享渠道并不通畅,最终使得行政成本不降反增。

(三)微空间中的微界线:治理精细化的工具提升

界线是空间的边界,界线的闭合也就意味着空间的生成。从某种程度来说,空间特性的呈现,恰恰是以界线划定为起始的。而之后的界线管理,本身也是对空间特性的维护。可见,二者既是包含关系也是共生关系。以上特点,同样适用于微空间与微界线。虽然表面上微界线与传统界线(含宏界线和中界线)颇为相似,但是若深入比较分析就会发现,它们之间的区别还是十分明显的(参见表2)。

除了表2中所列各要素以外,微界线还存在着这样三个特点:其一,微界线的强技术实现性。随着信息技术的发展,像百度、高德等商业公司都能够提供较为完备的网格地图技术。有关部门完全可以通过购买公共服务的方式来获得技术支持。实践中,最早实施网格化管理的北京市東城区,就是以1000平方米作为网格单位划分标准的。此外,在网格背后,一定要有强大的数据集合平台。例如,深圳市龙岗区坂田街道就实现了精准的“以房查人”和“以人查房”,也就是依托静态空间实现了对流动人口的动态定位与监测。可见,从技术角度来看,实现微界线的信息化、智能化都并非难事。其二,微界线的强精度和便利化诉求。微界线对强精度的诉求并不意味着让界线精确到厘米甚至毫米,而是要求微界线务必实现精准的排他与区隔。这些界线既能够准确界定行政主体之间的职责范围,又能够为公共资源的“按空间分配”提供准确无误的依据。通俗来讲,就是微界线是不应该存在争议的。同时,作为一种治理工具,微界线应该成本低且使用方便。基于这一目标,城市建成区内的交通线网、建筑格局自然成为首选。然而,由于近年来城市更新速度过快,城市线网、建筑的形成往往“无视城市历史空间肌理和集体记忆价值”。[26]66在这种情况下,微界线的便利化,很可能是以切割历史空间为代价的。其三,微界线的弱稳定特质。与传统界线相比,微界线有着更强的变动倾向。一方面,微界线调整的门槛并不高。按照“谁制定谁调整”的原则,界定主体的单一性决定了调整权限的“独享性”。也就是说,调整界线时不必与其他主体展开协商。这一点在管理空间界线上表现的尤为明显。另一方面,治理主体内部经常发生人员、思路、体制机制等方面的变革,治理需要亦要求微界线随之进行调整。

与宏界线和中界线不同,微界线的出现是出于精细化治理的需要。在辖区范围内落实特定政策,既需要传统组织层面的动员、监督,还需要高效的执行机制。微界线恰好符合后者的要求。此外,它还成为政府职能转变和管理体制机制创新的“工具提升策略”。从治理主体内部的职责配置来看,微界线成为机构、人员职责的“可见边界”;从治理客体的资源分配和管理控制来看,界线提供了可操作的精准规则。然而,这个看似精巧的工具真的可以将我们从对复杂城市生态的焦虑中解脱出来吗?

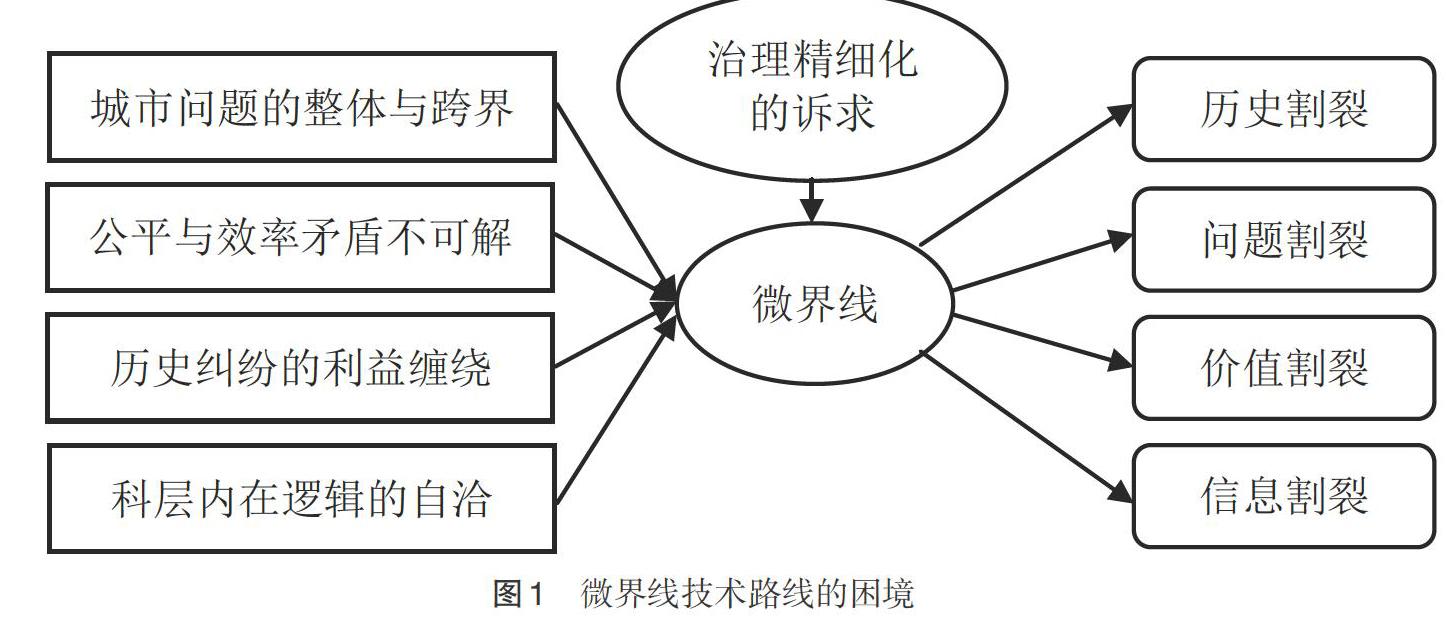

四、精细还是割裂:微界线的行政技术主义路线

在行政技术主义看来,“只要行政技术足够先进,行政主体就能够获得一切必要的信息,就能够‘科学地分析和处理这些信息,就可以预知事物发展的一切结果,也就可以排除公共行政中所有的不确定性因素”[27]。受其影响,微界线的提出者和使用者们认为只要规则明确、界线清晰、匹配得当就能够有效分解城市空间和公共事务,进而实现精细化的治理目标。然而,这一思路既低估了城市问题的复杂性,也高估了治理主体的无私和效能。在这种乐观认知之下,精良的技术性工具可能导向另一个极端——割裂(参见图1)。

首先,历史割裂。城市不是一天建成的,哪怕是新兴城市也会继承设市以前的历史。这也就意味着城市问题难免涉及传统与习惯。诚如前述,微界线与传统界线存在着部分重合,那么,后者的纠纷亦会传导至前者。这些纠纷之所以难解,往往并不是因为勘界不精细、技术不到位,而是因为空间即利益,纠纷背后是利益的博弈。相关主体坚持利益主张且往往各有证据支撑。在笔者对东部某市市辖区边界冲突的调研中就遇到过这种情况。H区的一位街道办负责人说:“我们这里是城乡结合部,我们和D区是他中有我,我中有他……他拿出来58年的土地使用证……我们盖好了房,明明有手续,他们就说地是我的。拿五几年的手续,要求拿钱。去年政府修路,和他们打招呼,说我们资源共享。村长说你修吧,刚一刨路,就把路一堵。”在“96勘界”之后,市辖区界线本是有界线协议书的,可为什么依然会出现上述情况呢?显然,这不是技术所能解决的。即便权威部门做出裁决,利益受损方也不会就此罢休。这种情形下,争议界线的周边区域往往会演变为“治理盲区”。典型如位于深圳市罗湖区与龙岗区交界处的长排村。

其次,问题割裂。通过微界线来划分空间并开展治理活动,其运行逻辑是借助分割、拼接、整合来呈现问题的全貌,继而做出整体回应。然而,这一运行逻辑可能会陷入“管中窥豹”“只见树木、不見森林”的困境。城市问题存在整体性和跨界性。换言之,部分城市问题只有在更大空间范围内观察才能认知和把握。以城市水体保护为目标而设置的河湖长制为例。河流、湖泊跨界分布,干支流交错,大小湖贯通。此外,水体还有流动性、季节性、立体性等特点。在这种情况下,污染检测、生态评估等治理职责很难进一步化约到微空间。而实践中,各地将河湖按照大小与官员级别进行对照匹配,甚至还设立了村级河湖长。勉力对标匹配,其结果可能走向两个极端。一方面,因治理资源不足,相关行政主体在原有工作要求不变的前提下,还要与其他主体进行反复协调,甚至不得不寻求“高位协调”[28]。这不但会增加协调成本,而且会加重基层组织及工作人员的负担。另一方面,因以上职责边界难以厘清,使该机制流于形式,无法真正有效的运转下去。

再次,价值割裂。技术手段在价值分歧上是“无奈”的。其中,体现最明显的就是学区划分在公平、公正与效率平衡中的艰难处境。现阶段,学区化办学的一个核心目标是确保各学区之间的优质教育资源能够大致均衡,使得学区内每个适龄儿童拥有大体相同的进入优质学校的机会。如果这个目标在各个市辖区得以独立完成,那最多只是实现了局部公平,却并没有实现整体公正。因为,一方面不同中小学间的教学质量存在巨大落差的事实并未改变;另一方面在城市内部也存在着结构性失衡——各市辖区教育严重不均。在这种情况下,家长们依然会认为自己的孩子受到了不公正的待遇,没有享受到应有的公共资源。但是,努力推动均质化的努力又可能会侵蚀教育教学效率。正如爱德华·格雷泽所言:“优质的学校似乎更有可能来自于允许教育竞争和多样化的政策。”[29]235可见,兼顾公平、公正与效率并非易事。作为治理工具的微界线,本身虽并不具有价值性,但是其运行无法避免会牵涉到价值之间的矛盾。价值分歧是复杂的,微界线却是简单化的。对划界技术的过度推崇,可能会忽略解决问题的其他路径,进而加剧价值冲突。

最后,信息割裂。微界线受到了科层组织内在运行规则的制约。换句话说,科层组织的运行规则会消解微界线的技术效果。从可实现性角度来看,部门信息共享并不存在技术障碍,可是实践中这种共享却很难做到,为什么呢?对于各个部门而言,信息是其自我价值的关键体现。信息共享会削弱这种独占性,甚至会削弱本部门在科层中的重要性。因此,那些推进信息共享的努力自然会受到抵制。此外,这种信息领域的条块分割结构会造成重复建设,使得总体的行政成本不断增加。具体来看,每个部门都在进行微界线的划分与管理,并据此从事信息收集工作。而这项工作又会借助压力型体制压向基层人员。例如,在网格化管理中,信息录入端承受着非常大的工作负荷。而这些信息有着量大、噪音多、时效性强等特点。需要及时对这些信息进行降噪处理。但是,相关部门的处理能力是有限的,在这种情况下,它们会倾向于选择性筛查。也就是说,微界线以内的紧急事项会被优先应对,反之,重要事项则被搁置。

总之,以微界线为代表的行政技术主义路线,在试图将治理行为和治理对象纳入精细化轨道的同时,可能诱发治理割裂的后果。在城市治理中,加强新技术的应用是值得提倡的,但是技术崇拜则并不可取。

五、结论与进一步的讨论

在城市治理中,微界线成为一类“使用率”很高的治理要素。在城市流变日益加剧的情况下,它能够使治理主体对治理对象产生更多的“控制感”,使治理者感觉到用界线就能将所有问题框定在微空间里,然后慢慢“消化”。但是,这种对技术的推崇,可能高估了微界线的精细化效果。微界线只是一个治理工具,由它所构建的“秩序化空间”也只是一种简单化的虚拟场景。它与现实是存在距离的。本文就是通过梳理界线的历史、类型和支撑要素来重现城市问题的复杂性。当然,这并不意味着否定微界线的价值,而仅是主张应将其放到城市治理系统来考察和使用。

本文对微界线的概念提炼和解释框架还是初步的。下一阶段可以在以下三个方面做进一步的拓展:第一,微界线的深层系统问题。本文着重强调微界线所造成的分割效应,但微界线整合并非不可能。不过,需要将其与破除“权责壁垒”、条块分割结构的改革行动相配合。在此,可以借助对某类微界线的考察,来展现这些深层的系统问题。第二,微界线的功能分化问题。本文所提出的服务空间界线和管理空间界线仍比较粗糙。实际上在这两种界线的内部也存在着明显差异。例如,学区界线、卫生服务区界线、养老服务区界线的划分原则和表现形式就各有不同,背后所依托的公共服务供给模式亦值得进一步探讨。第三,微界线的社会参与问题。本文所探讨的微界线提供者主要是政府部门。但是,第三方测绘机构、利益相关群体对微界线的形成和调整又构成了怎样的影响呢?它们内部意见达成和行动策略又是怎样呢?公共信息是否能对社会开放和共享呢?这些显然也值得追踪。虽然,本文一再批评微界线所折射出的技术主义路线,但是依然认为它会在城市治理中得到更为广泛的使用。其原因可见前文关于治理空间化成因的分析。总之,正如本研究所表明的,既然微界线与政府关系如此密切,如果要观察政府部门间关系和内部运行逻辑,它将是一个不错的窗口。

参考文献:

[1] 马克思,恩格斯.共产党宣言[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译,北京:人民出版社,2014.

[2] 亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2015.

[3] 包亚明.后现代性与地理学的政治[M].上海:上海教育出版社,2001.

[4] 熊竞,罗翔,沈洁,等.从“空间治理”到“区划治理”:理论反思和实践路径[J].城市发展研究,2017(11):89-94.

[5] 王海荣.新中国成立70年来城市空间治理的历史演进——基于国家建设视阈的分析[J].内蒙古社会科学(汉文版),2019(5):23-32.

[6] 李威利.空间单位化:城市基层治理中的政党动员与空间治理[J].马克思主义与现实,2018(6):184-190.

[7] 周振鹤.体国经野之道:中国行政区划沿革[M].上海:上海书店出版社,2009.

[8] 瞿同祖.清代地方政府[M].北京:法律出版社,2003.

[9] 徐建平.从界限到界线:湖滩开发与省界成型——以丹阳湖为例[J].史林,2008(3):119-136.

[10] 施剑.清代浙江省政区边界的格局构建与空间类型研究[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2016(3):33-43.

[11] 何李.市辖区边界区域空间冲突的治理难题与改革方略[J].社会主义研究,2017(1):105-111.

[12] 周黎安,陶婧.官员晋升竞争与边界效应[J].金融研究,2011(3):15-26.

[13] 錢妡,安岗,刘铭.中国官民比的省际行政区划分界线——漠潼线的提出与检验[J].财经问题研究,2018(5):28-34.

[14] 郭璐,武廷海.辨方正位 体国经野——《周礼》所见中国古代空间规划体系与技术方法[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2017(6):36-54.

[15] 周振鹤.中国地方行政制度史[M].上海:上海人民出版社,2014.

[16] 满志敏.行政区划:范围和界线[J].江汉论坛,2006(1):85-87.

[17] 戴均良.行政区划与地名管理[M].北京:中国社会出版社,2009.

[18] 行政区域界线管理条例[DB/OL].(2019-03-30)[2019-09-24]http://www.gov.cn/test/2009-03/30/content_1272344.htm.

[19] 单勇.走向空间正义:城市公共安全的技术治理[J].中国特色社会主义研究,2018(5):74-79.

[20] 汪波.需求—供给视角下北京社区养老研究——基于朝阳区12个社区调查[J].北京社会科学,2016(9):73-81.

[21] 周望.陌生社会的熟悉治理:对中国城市治理机制的一项整体分析[J].城市发展研究,2018(9):29-34.

[22] 教育部办公厅关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知[DB/OL].(2019-03-26)[2019-09-24]http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201903/t20190326_375446.html.

[23] 李义波.从城市到社区:改革开放以来城市治理的空间转换与治理创新[J].南京社会科学,2018(10):89-94.

[24] 王震.居家社区养老服务供给的政策分析及治理模式重构[J].探索,2018(6):116-126.

[25] 陈文.城市治理转型研究:后单位时代中国城市治理的困境与出路[M].北京:中国社会出版社,2018.

[26] 于海.上海纪事:社会空间的视角[M].上海:同济大学出版社,2019.

[27] 苏曦凌.行政技术主义的社会病理学分析:症状、病理与矫治[J].社会科学家,2015(11):30-34.

[28] 陈涛.治理机制泛化——河长制制度再生产的一个分析维度[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2019(1):97-103.

[29] 爱德华·格雷泽.城市的胜利:城市如何让我们变得更加富有、智慧、绿色、健康和幸福[M].刘润泉,译.上海:上海社会科学院出版社,2012.

责任编辑:马陵合