Micra无导线起搏器植入的临床应用及疗效分析

2022-06-27郑泽柳景华王韶屏李世英彭红玉程姝娟

郑泽 柳景华 王韶屏 李世英 彭红玉 程姝娟

随着2019年12月Micra VR无导线起搏器在中国大陆地区正式上市,标志着我国永久起搏器植入手术迈入了新时代。无导线起搏器具有体积小、重量轻的优点,手术操作简便、微创,无须手术切口制作囊袋和植入导线的特点,避免了传统起搏器因制作囊袋和植入电极所导致的并发症风险,更受到患者的青睐。然而,国外的相关文献表明,Micra无导线起搏器仍有相关并发症发生的可能,甚至会发生心脏破裂、心脏压塞等致命性并发症[1-2]。目前国内多家心脏中心已经陆续开展了无导线起搏器植入,因此需要更多的临床数据来证实中国人群的无导线起搏器植入的安全性和有效性,强化手术植入流程的规范化。

1 对象与方法

1.1 研究对象

入选2019年12月至2021年1月在首都医科大学附属北京安贞医院植入Micra VR无导线起搏器的65例患者,同期本中心常规起搏器植入1560例。Micra VR无导线起搏器植入的入选标准:所有患者具有心脏起搏器植入的Ⅰ类或Ⅱ类适应证,同时具有Micra VR无导线起搏器植入的适应证,以及患者的经济条件和主观意愿,包括:(1)传统单腔心室起搏(VVI)的适应证,如心房颤动伴长R-R间期患者;(2)不适合传统经静脉起搏植入的患者,如囊袋问题、静脉通路问题等;(3)起搏比率少的其他起搏器适应证患者,如病态窦房结综合征、间歇性二度Ⅱ型房室传导阻滞患者。排除标准:(1)下腔静脉血栓患者;(2)下肢静脉重度狭窄不能送入Micra传递系统者;(3)不能耐受肝素化的高危出血患者;(4)既往行三尖瓣机械瓣置换术、下腔静脉滤器植入的患者;(5)急性心肌梗死患者;(6)肿瘤晚期患者。

1.2 手术过程

令患者平卧导管床,予1%利多卡因局部麻醉,穿刺右股静脉置入导丝,于穿刺处作1.5~2.0 cm切口,预留“8”字缝合,置入6 F鞘管,行股静脉、髂静脉及下腔静脉造影明确静脉通道情况,X线透视下送入加硬钢丝到右心房,沿导丝送入18 F扩张鞘管扩张穿刺点,送入23 F无导线起搏器传送鞘管至右心房,拔除内鞘后使用50 ml注射器负压排出气体后,连接加压泵输液器,给予普通肝素50 U/kg负荷量静脉注射后,以300 U/h的速度持续由鞘管泵入。将Micra递送系统送至外鞘顶端,回退外鞘至下腔静脉,在右前斜位30°透视下,进行调弯递送系统,跨过三尖瓣送入右心室,顺时针旋转抵达中下间隔部。在左前斜位45°、右前斜位30°造影确认指向间隔部,显示贴靠心肌良好。推入肝素盐水冲洗鞘管对比剂,解锁拴绳,推送递送系统呈“鹅颈”弯,快速按下按钮回退一半器械杯,使固定小翼释放,然后轻拉递送系统完全回退释放。用程控仪进行测试,参数满意后在不同体位进行牵拉试验,保证至少有2个固定小翼固定良好。再次测试电学参数,要求R波振幅≥5 mV,阻抗在400~1500 Ω,阈值≤1.0 V@ 0.24 ms。如测试参数不满意,则回收器械杯并重新定位释放。电学参数满意后,比较两根拴绳的阻力,剪断阻力稍大端并缓慢撤出拴绳。股静脉伤口处皮肤行8字缝合,加压包扎。术后6 h患者可下床活动。

1.3 观察指标

记录患者的临床基线资料、手术时间、放射线曝光时间和Micra的释放次数。手术时间定义为开始股静脉穿刺至Micra植入后完成包扎的时间。放射线曝光时间定义为术中透视累积的时间。患者术后3个月随访记录患者术中和术后3个月的阈值、感知、阻抗参数。记录相关的并发症,包括穿刺部位血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘、伤口愈合情况、植入器械移位、心脏穿孔、心脏压塞和感染等。用健康调查简表(SF-36量表)对患者进行生活质量评分,评估患者的生理、精力、情感、精神等健康变化,采用百分制,得分越高说明健康状况越好[3]。

1.4 统计学分析

所有数据采用SPSS 24.0软件进行统计学处理。符合正态分布的连续变量以(±s)表示,使用t检验或秩和检验进行比较。分类变量以[例(%)]表示,并根据情况使用χ2检验或Fisher精确概率法检验进行比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

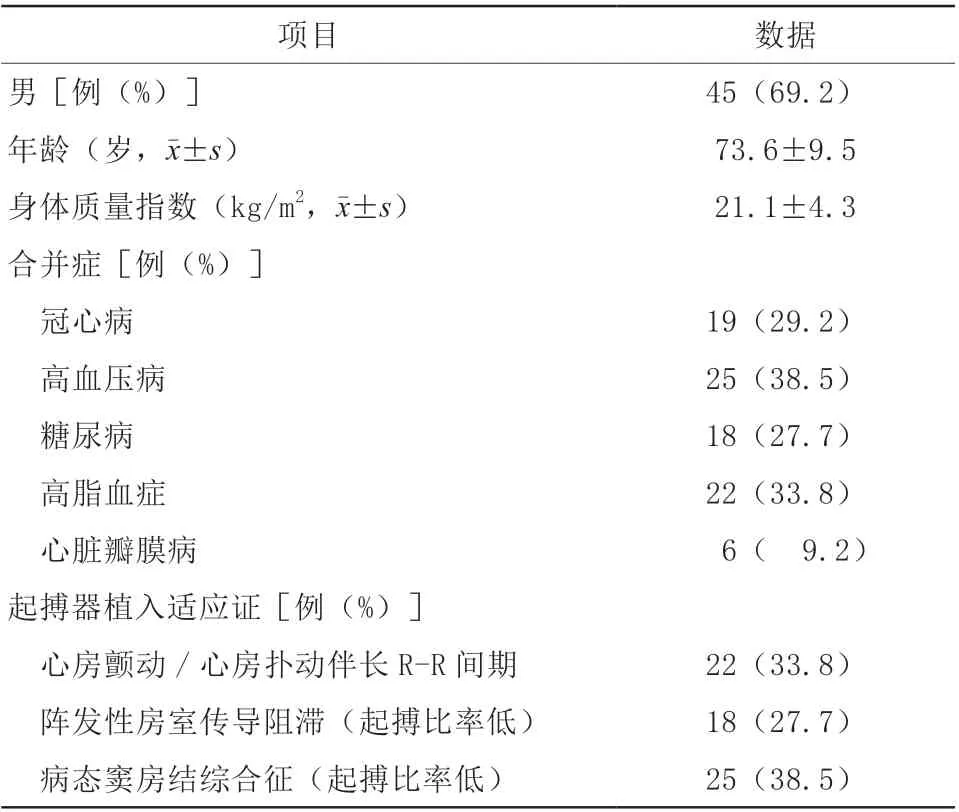

2.1 患者的临床基线资料(表1)

共入选65例患者完成Micra无导线起搏器植入,其中男45例(69.2%);平均年龄(73.6±9.5)岁;身体质量指数相对偏低;合并症较多,包括冠心病、糖尿病、高血压病、高脂血症等,合并中重度心脏瓣膜病者6例(9.2%);起搏器植入的适应证包括心房颤动/心房扑动伴长R-R间期22例(33.8%),也包括预计起搏比率低的阵发性房室传导阻滞患者18例(27.7%)、病态窦房结综合征患者25例(38.5%)。

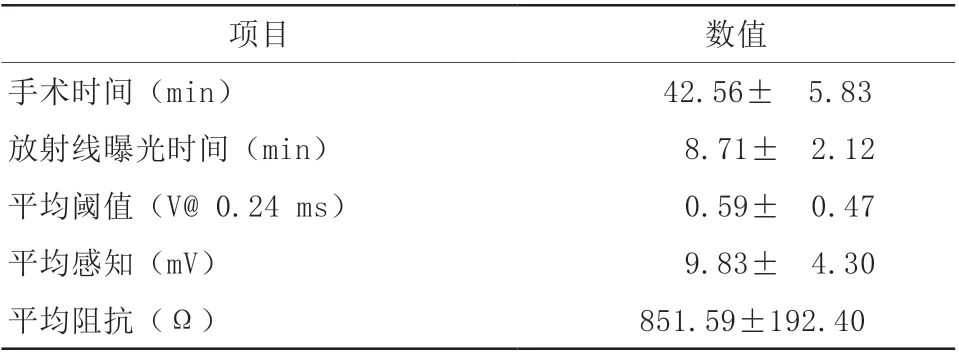

2.2 手术相关参数(表2)

表 1 65 例Micra 无导线起搏器植入患者的临床基线资料

Micra无导线起搏器植入部位位于中低位间隔处,平均手术时间(42.56±5.83)min,放射线曝光时间(8.71±2.12)min;术中电学参数测试结果:心室平均起搏阈值(0.59±0.47)V@ 0.24 ms,平均R波幅度(感知)(9.83±4.30)mV,平均阻抗(851.59±192.4)Ω。

大部分患者能够一次释放成功,参数满意。1例患者于低位间隔释放后即刻测试阈值3.2 V@ 0.24 ms,更换为中位间隔部释放后测量阈值仍偏高,为2.75 V@ 0.24 ms,考虑阻抗和感知良好,故继续选择无导线起搏器术式,术后使用激素治疗阈值无明显改变,出院后3个月随访参数恢复稳定,无不良事件发生。

2.3 围术期并发症和不良事件

1例患者术后超声心动图检查发现少量心包积液,没有发生心脏压塞,未做特殊处理,1 d后复查心包积液全部吸收,随访结果显示预后良好。1例患者术后出现伤口愈合延迟。所有患者术后均无心脏压塞、恶性心律失常、静脉血栓、肺栓塞等发生,无明显血肿、动静脉瘘、伤口感染情况,未发现起搏器移位现象。

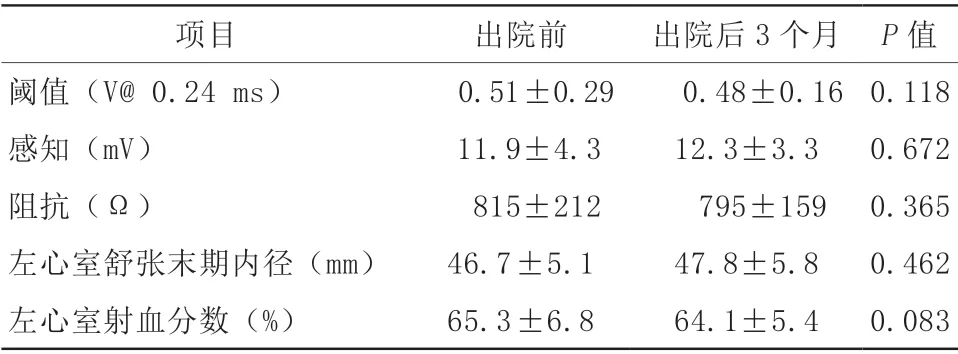

2.4 术后随访(表3)

出院前、出院后3个月随访结果显示各项电学参数稳定(均P>0.05),且超声心动图示左心室舒张末期内径[(46.7±5.1)mm比(47.8±5.8)mm,P=0.462]和左心室射血分数[(65.3±6.8)%比(64.1±5.4)%,P=0.083]比较,差异均无统计学意义。

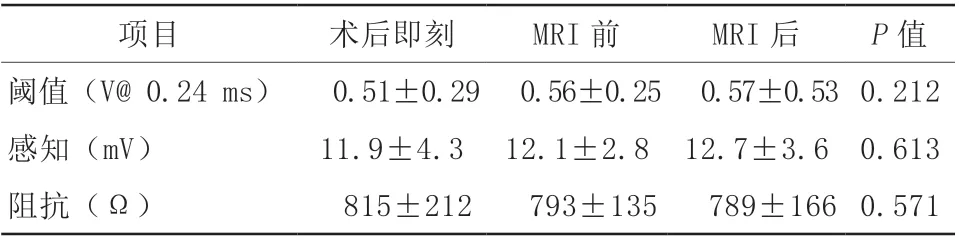

2.5 术后核磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查(表4)

表 2 65 例患者Micra 无导线起搏器植入的手术相关参数(±s)

表 2 65 例患者Micra 无导线起搏器植入的手术相关参数(±s)

项目 数值手术时间(min) 42.56± 5.83放射线曝光时间(min) 8.71± 2.12平均阈值(V@ 0.24 ms) 0.59± 0.47平均感知(mV) 9.83± 4.30平均阻抗(Ω) 851.59±192.40

表 3 65 例患者术后随访的电学参数和超声心动图结果(±s)

表 3 65 例患者术后随访的电学参数和超声心动图结果(±s)

项目 出院前 出院后3 个月 P 值阈值(V@ 0.24 ms) 0.51±0.29 0.48±0.16 0.118感知(mV) 11.9±4.3 12.3±3.3 0.672阻抗(Ω) 815±212 795±159 0.365左心室舒张末期内径(mm) 46.7±5.1 47.8±5.8 0.462左心室射血分数(%) 65.3±6.8 64.1±5.4 0.083

表4 8 例患者术后6~12 周MRI 检查的电学参数变化(±s)

表4 8 例患者术后6~12 周MRI 检查的电学参数变化(±s)

注:MRI,核磁共振成像。

项目 术后即刻 MRI 前 MRI 后 P 值阈值(V@ 0.24 ms) 0.51±0.29 0.56±0.25 0.57±0.53 0.212感知(mV) 11.9±4.3 12.1±2.8 12.7±3.6 0.613阻抗(Ω) 815±212 793±135 789±166 0.571

8例患者在Micra植入术后6周~12周进行了MRI扫描,检查前开启MRI检查模式(VOO),扫描后关闭检查模式。MRI成像良好,影像阅片诊断效果良好。所有患者在MRI检查过程中和检查后均未发生胸闷、心悸和胸部发热等不适,没有发生起搏器移位,阈值、感知、阻抗等电学参数稳定,术后即刻、MRI前、MRI后电学参数三组之间相比,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

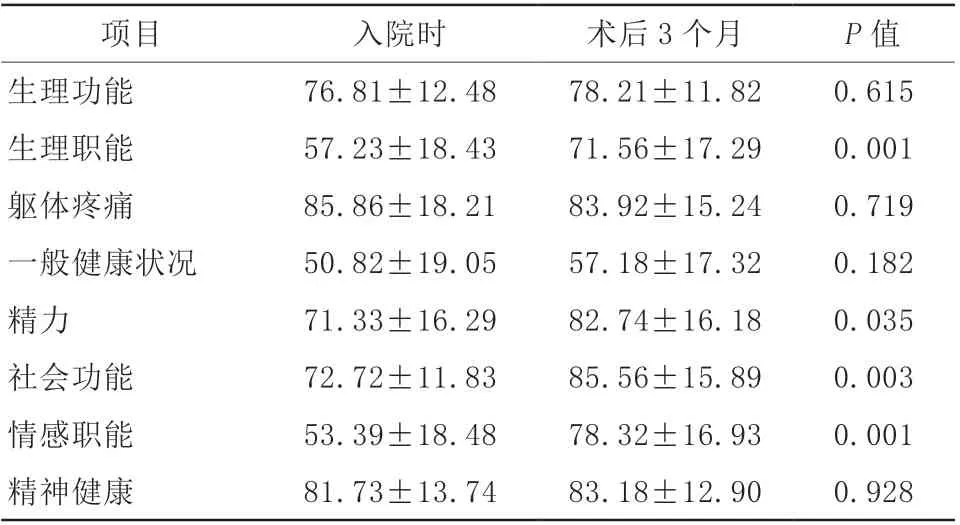

2.6 生活质量评估(表5)

表5 65 例患者Micra 植入术后SF-36 量表生活质量评估(分,±s)

表5 65 例患者Micra 植入术后SF-36 量表生活质量评估(分,±s)

注:SF-36,健康调查简表。

项目 入院时 术后3 个月 P 值生理功能 76.81±12.48 78.21±11.82 0.615生理职能 57.23±18.43 71.56±17.29 0.001躯体疼痛 85.86±18.21 83.92±15.24 0.719一般健康状况 50.82±19.05 57.18±17.32 0.182精力 71.33±16.29 82.74±16.18 0.035社会功能 72.72±11.83 85.56±15.89 0.003情感职能 53.39±18.48 78.32±16.93 0.001精神健康 81.73±13.74 83.18±12.90 0.928

入院时、术后3个月对患者进行生活质量评分,与入院时相比,术后3个月时患者的生理职能、精力、社会功能、情感职能均得到明显提升,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

3 讨论

Micra无导线起搏器又称为胶囊起搏器,是目前世界上体积最小的起搏器,仅为传统起搏器的1/10大小,其将信号发生器和导线集成一体,经股静脉微创的方式植入,不仅具有传统起搏器的功能,能够自动化阈值管理和频率应答,能兼容MRI的功能,而且避免了传统起搏器植入可能导致的囊袋和导线相关的并发症发生,不影响患者的外观,因此具有独特的优势性[2]。

Micra无导线起搏器在全球上市前和上市后分别进行了Micra IDE研究和Micra PAS注册研究,结果显示,Micra的植入成功率超过99%,大多数植入在释放两次后即可成功(77%~79%)[4-5]。本单中心1年时间完成的65例Micra植入手术,患者年龄偏高,合并症较多,所有患者手术均获得成功,成功率达到100%,且大部分都能一次释放成功,手术时间短,术后即刻、出院前和出院后3个月随访电学参数稳定,证实了Micra植入操作相对简便,手术成功率高的特点。

对于植入部位的选择:Micra IDE研究和Micra PAS注册研究中选择间隔部位的分别为66.0%和64.7%。中国上市前的临床研究中为92.5%。在Micra正式上市后的研究发现,国内外的术者更加偏重于间隔部位[4-7]。本研究入组的患者植入部位均为间隔部位,多数为中位间隔和低位间隔,64例(98.5%)患者在植入时都获得较低的阈值及较高的感知,阻抗参数良好,随访3个月的各项电学参数更加稳定,较出院前检测值无统计学差异(均P>0.05)。术后3个月的左心室射血分数未见明显差异,未见心功能受损和起搏器综合征表现。有1例(1.5%)患者在释放即刻测阈值大于3.0 V@ 0.24 ms,更换植入部位无明显变化,而牵拉试验确认固定无误,感知和阻抗参数良好,术后3个月随访结果提示阈值下降,各项电学参数达标,提示在Micra植入术中仍存在起搏参数不良的可能性,不排除贴壁不良或心肌水肿的原因。

近期国外大规模的Micra CED研究中,比较了Micra植入患者和经静脉植入VVI传统起搏器的患者,证实Micra患者虽然基础情况较差,但6个月内的并发症发生率相比传统起搏器降低了66%[4-6]。在Micra植入的并发症中,心脏穿孔和心脏压塞是非常值得重视的。Micra PAR和Micra IDE研究中的心脏穿孔发生率分别为0.4%和1.6%。在中国的上市前Micra China研究中,没有发生心脏压塞并发症的报道[4-5,8]。在本研究中,有1例患者术后超声心动图示少量心包积液,密切观察,没有发生心脏压塞,患者预后良好,但仍提示在行Micra植入时,应常规造影选择良好的间隔部位,同时警惕释放时张力过大,避免心肌穿孔的发生。1例患者伤口愈合延迟,提示伤口缝合应仔细处理。65例患者术后均未发生恶性心律失常、静脉血栓肺栓塞等,无明显血肿、动静脉瘘、伤口感染情况,没有发现起搏器移位现象,证实了Micra无导线起搏器植入的安全性较高。而同期常规起搏器植入患者中,2例因电极脱位进行电极复位术,3例术后血肿进行清创术,1例因为静脉路径植入失败,这些并发症在无导线起搏器植入术患者中是可以不存在的。

Micra无导线起搏器不仅具有传统单腔起搏器的自动阈值管理、频率应答等功能,还具有兼容3.0 T MRI扫描检查的功能[9]。本研究中有8例患者在植入手术6周后完成了3.0 T心脏MRI检查,检查过程中患者未诉不适,没有发生起搏器移位,阈值、感知、阻抗等电学参数稳定,证实了Micra无导线起搏器植入的患者手术6周以后行MRI检查是安全的。

相比传统起搏器,Micra无导线起搏器植入作为微创手术,最大的优点是手术植入不影响患者的外观,胸部没有瘢痕,没有明显的身体提醒,最大限度减少了植入后的活动限制,因此很容易获得术者和患者的青睐[10]。在入院时、术后3个月时应用SF-36量表对患者进行生活质量评分,评估患者术后的生活质量变化,包括生理功能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能、精神健康等,结果显示与入院时相比,术后3个月时患者的生理职能、精力、社会功能、情感职能均得到明显提升。无导线起搏器植入的患者往往年龄偏大、合并症多,对于术后生活质量的提升有明显的帮助,尤其是相对于传统起搏器,无导线起搏器植入的患者由于没有囊袋的存在,在术后心理上更容易接受,更有利于生理职能和社会功能、情感职能方面的提高。出于医学伦理方面的考虑,目前尚无法设计Micra无导线起搏器和传统起搏器植入的随机对照研究,但本研究结果证实了Micra无导线起搏器植入后提高患者生活质量的优点,在一定程度上反映出无导线起搏器植入的优势。

本研究的局限性为单中心的观察性研究,但预期可进一步开展前瞻性多中心大样本临床研究来证实本研究的结论。此外,该研究随访仅3个月,远期应用结果(例如Micra单腔无导线起搏器对心脏功能、瓣膜反流等是否影响)尚不明确,尤其是对于非VVI起搏器植入适应证患者,还有待于进一步的研究。

现阶段国内上市的无导线起搏器为单腔的Micra VR起搏器,在适应证人群的选择方面受到很多限制。本研究中的植入人群主要为VVI起搏器的适应证患者,还纳入了高龄(年龄>75岁)、囊袋破溃风险或有美观要求并且起搏比率低的其他起搏器适应证患者。由于无导线起搏器操作简单,手术微创,外表美观,患者心理接受度更高,因此无导线起搏器具有更广的发展空间。预计Micra AV、Micra AR、Micra DDD以及其它新一代的无导线起搏器产品正式上市后,将会有更多的患者从中获益,也需要更多的临床研究来验证无导线起搏器植入的安全性和有效性[11-12]。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突