中国心衰中心工作报告(2021)

——心力衰竭患者的诊疗现况

2022-06-27中国心衰中心联盟苏州工业园区心血管健康研究院中国心血管健康联盟

中国心衰中心联盟 苏州工业园区心血管健康研究院 中国心血管健康联盟

心力衰竭(简称心衰)是各种原因导致心脏结构和(或)功能异常,使心室收缩和(或)舒张功能发生障碍,是所有心血管疾病发展到中晚期的一组复杂临床综合征[1]。随着社会经济的发展,人口老龄化及城镇化进程的加速,我国心血管病危险因素对居民健康的影响越加显著[2]。根据《中国心血管健康与疾病报告2020概要》[3],我国的心血管病发病率持续增高,推算心血管病现患人数3.3亿,其中心衰890万。基于0.5亿中国城镇职工医疗保险数据的调查发现,我国心衰标准化患病率1.1%,发病率275/100 000人年,据此估算25岁及以上心衰患者达1205万,每年新发297万。随着年龄增长,心衰患病率和发病率均明显增加。35岁及以上人群心衰患病率为1.38%,60~79岁为3.09%,80岁及以上这一数字达到7.55%。60~79岁人群心衰发病率达720/100 000人年,80岁及以上则达1655/100 000人年。心衰住院患者的年平均住院次数为3.3次,平均住院天数9.7 d;次均住院费用8968元,年人均住院费用29 746元。这些数据均提示,心衰已成为一个巨大的公共卫生负担,有效的预防和治疗,减少心衰恶化和再入院十分重要[4]。

在健康中国背景下,中国心衰中心联盟响应心脑血管疾病防治行动要求,通过持续推进心衰救治体系建设、医务人员培养和公众健康普及等方面继续推进心衰的预防和治疗,同时通过建立中国人自己的心衰健康数据库,为“健康中国2030”提供可靠、真实及可溯源的数据,获得了中国人自己的心衰数据和特点,从中探索适合中国心衰诊治的经验和模式,进一步优化心衰患者的管理。

1 心衰诊治现存的主要问题

虽然近年来我国心衰的防控随着心衰中心的成立及推广有所进步,但目前仍面临许多挑战。

1.1 难治疗,预后差

心衰的主要病因是高血压病和冠心病,但我国现在已有超过3.4亿的高血压病患者,人群庞大,而且冠心病、老年性瓣膜病和糖尿病等高危人群的增加,也使得心衰“后备军”日益壮大,导致心衰发病率和死亡率逐年升高,是现在心衰防控面临的重大挑战。心衰患者的5年生存率与恶性肿瘤相似[5],并且患者反复住院,许多患者进展到晚期心衰阶段时,尽管接受了最大限度的治疗,但症状仍然存在,预后差。

1.2 诊疗和管理欠规范

由于区域经济发展的相对不平衡,导致在全国性心衰防治的进程中,诊疗欠规范、缺乏有效管理等问题时有发生,不同级别的医院心衰诊治水平存在较大差距;一方面,心衰患者住院时间长,治疗效果差,上级医院不愿收;另一方面,基层医院硬、软实力不足,转诊渠道不畅通,患者不愿就诊。所以,在同质化精准诊断、规范治疗和合理长期规范随访中,还面临很大的困难和不足。

随着新一代药物的推出及既有用药的循证医学证据的更新,临床上改善预后药物的使用不足,且部分医师对药物的认知仍存在误解或缺失;此外实际临床工作中,心衰诊治与现有指南推荐差距较大,误诊漏诊多,且缺乏规范诊断、用药期间的系统性评估及随访。

1.3 防治关口前移

筛选心衰发生的高危人群,及时发现和控制心衰危险因素,如高血压病、冠心病和糖尿病等,可延缓心衰进展和延长患者寿命,是心衰防治的一个重点。如何从饮食习惯、生活方式等方面,提高中国人的健康水平,降低心衰患病率、致残率和死亡率,也是现在所面临的困难。

2 心衰中心的建设情况

为积极解决心衰诊治中存在的这些问题,心衰中心是继胸痛中心之后,在国家卫生健康委员会医政医管局的直接指导之下,在中国心血管健康联盟霍勇教授、葛均波院士的领导下,由北京医院杨杰孚教授等发起,联合国内心衰领域的专家,在2017年启动心衰中心建设项目,并于2019年成立心衰中心联盟,建立《标准版》心衰中心和《基层版》心衰中心(https://www.chinahfc.org),截至2021年12月,注册单位已达1901家,超过600家认证心衰中心,覆盖全国31个省份,建立省级心衰中心联盟23个,全国263个市、州、地区至少有一家在建心衰中心。

通过心衰中心4年多来的建设及心衰中心联盟对心衰规范诊治的推广,广泛开展学术交流、基层医师及患者教育培养,大大提高了临床医师的心衰诊治水平,具体体现在:(1)心衰诊断及鉴别诊断必须使用的生物标志物利钠肽[B型利钠肽(B-type natriuretic peptide,BNP)或N末端B型脑钠肽前体(amino-terminal probrain natriuretic peptide,NTproBNP)]及超声心动图的使用率上升;(2)心衰合并心房颤动(房颤)患者的合理抗凝治疗;(3)改善心衰预后药物的有效应用;(4)心衰患者的长期随访管理。其中,上述所获得的患者管理资料均来自心衰中心质控平台,这是迄今国内外最大样本量的心衰数据库,这些数据有助于国家相关部门了解我国心衰的患病情况、治疗以及长期管理现状,为制定相关法规提供依据。

另外,由于我国医疗资源配置不均,优质资源下沉任重道远,就此心衰中心总部自2019年启动了“中国心衰中心分级诊疗建设项目”,开展系列培训会议。到目前为止,已经对全国基层医师开展近200场的培训会,并通过成立省级及地市级心衰中心联盟和建设《基层版》心衰中心,弥补诊疗水平及医疗资源分配不均的问题。目前已有147家基层心衰中心通过认证,为各二级医院及基层医疗卫生机构进行技术指导和业务培训,帮扶带动基层,推进分级诊疗和双向转诊体系向纵深发展。近2年的推进虽然有进展,但还存在普及和实行率不足等问题。

3心衰的流行病学现况

3.1 人口学特征

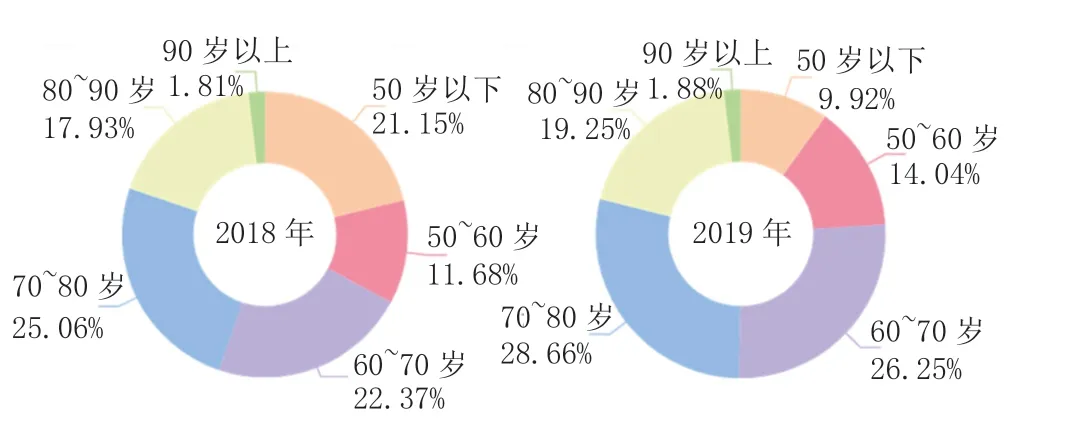

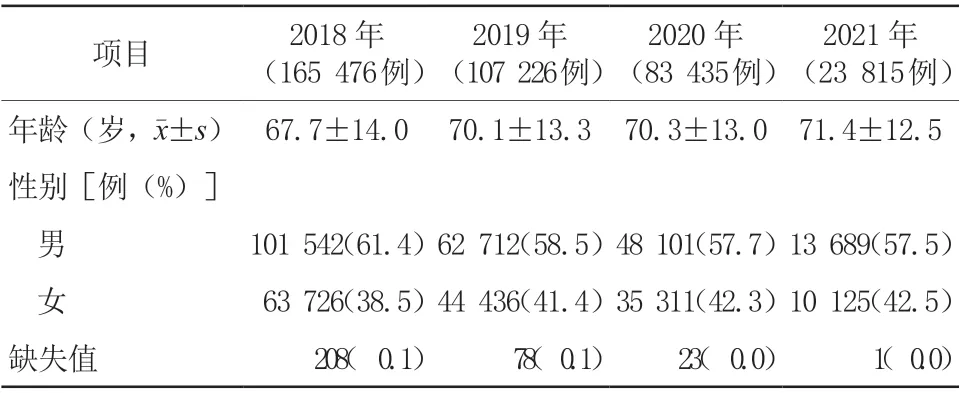

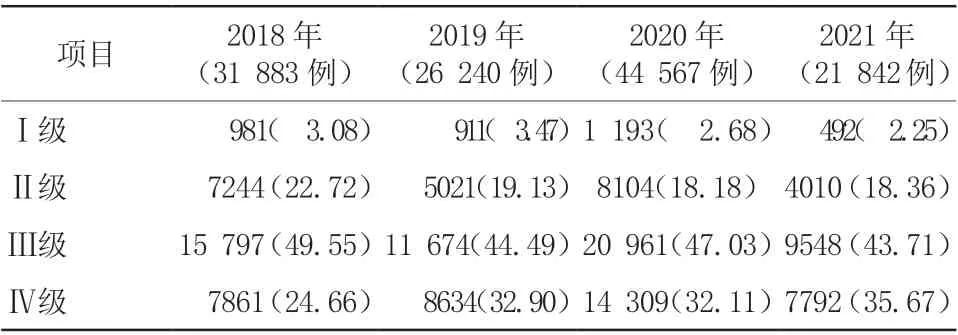

自2017年心衰中心建立以来,心衰中心质控平台收集管理患者数据提供了我国心衰患者流行病学现状。心衰患者总体男性患者多于女性患者(男59.5%,女40.5%)。年龄构成方面,发病人群主要为老年人群,以>50岁患者为主,>60岁患者占比超过60%。老年心衰患者具有多病共存、多重用药、机体功能自然衰退等特点,诊治和管理难度更大(表1,图1)。

图1 心力衰竭患者的年龄分布

表1 心力衰竭患者的年龄及性别分布

3.2 心衰的分类构成

根据左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,L V E F),将心衰分为射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction,HFrEF)、射血分数保留的心衰(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)和射血分数轻度降低的心衰(heart failure with mildly-reduced ejection fraction,HFmrEF)。不同LVEF的类别之间,患者的临床特征、危险因素、心脏重构形式和预后存在一定程度的差异,但诊断、评估及治疗策略又存在较多的重叠,正确识别所患的心衰类型对临床实践有重要指导意义。根据心衰中心收集的数据,总人群的中位LVEF值为45.7%(SD 13.3%),以LVEF进行分类(图2),各年间的患者构成比例相似,且接近一半患者为HFrEF。但需要注意的是,尽管临床上较多地关注HFrEF患者的诊治,实际上HFmrEF及HFpEF的比例并不少,尤其HFpEF在老年心衰患者中常占有更大比例,且经常存在合并症,因此评估不能单纯依靠LVEF,心衰的综合评估需结合病史、体格检查、实验室检查、心脏影像学检查和功能检查结果进行判断。

图2 心力衰竭的射血分数分类构成

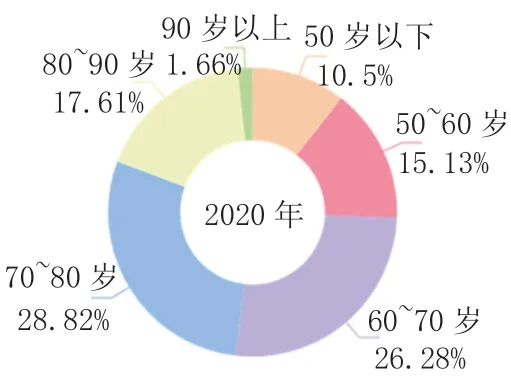

美国纽约心脏病协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级是目前另一种在临床上广泛应用于评估心衰患者临床心功能及疾病状况的手段,能一定程度上反映病情严重程度,对指导治疗措施选择、判断治疗效果、评定劳动能力、判断预后等有实用价值。根据心衰中心所收集具有NYHA心功能分级患者的数据可见(表2),总体趋势符合心衰的自然病程,大部分首次就诊的心衰患者为NYHA心功能Ⅲ~Ⅳ级。心衰的诊疗管理重在预防,结果反映出目前心衰的防治关口前移,强调疾病早诊早治的重要性。

表2 心力衰竭的纽约心脏病协会心功能分级分类构成[例(%)]

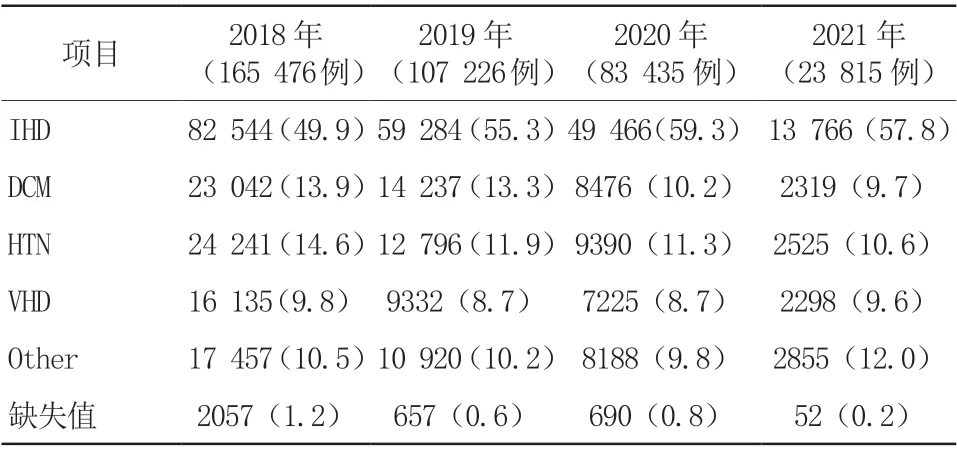

3.3 心衰的病因学构成

原发性心肌损伤和异常是引起心衰最主要的病因,除心血管疾病外,非心血管疾病也可导致心衰,识别这些病因是心衰诊断的重要部分,从而能尽早采取特异性或针对性的治疗。总体病因构成中,2018年至2021年各年份均以冠心病及缺血性心脏病为主(表3)。值得一提的是,心衰病因可归因于冠心病及高血压的比例超过总人群的一半,其往往与慢性疾病(如糖尿病等)和(或)不良生活方式相关,因此针对性防治策略,包括健康饮食、体育锻炼和戒烟等推广,可有效遏制多种心血管危险因素的流行,降低心衰发病率。

表3 心力衰竭的病因学构成[例(%)]

4 心衰的诊断及评估

由于心衰病因多样,目前仍无一项简单的检查可以确定是否存在心衰,所以心衰的诊断主要综合病史、体格检查、心电图、X线胸片判断有无心衰的可能性,然后通过利钠肽检测和超声心动图明确是否存在心衰。表4显示了我国心衰患者中上述诊断工具的基线及应用情况。

表4 心力衰竭诊断工具的基线及应用情况

BNP或NT-proBNP检测在心衰诊断中具有较强的普适性及良好的敏感性和特异性,在各国指南中均被推荐用于心衰筛查、诊断和鉴别诊断、病情严重程度及预后评估,且住院期间的动态监测有助于评估心衰患者出院后的心血管事件风险。应用BNP/NT-proBNP时要注意其他疾病的影响,如心原性疾病(房颤等)、非心原性疾病(高龄、肾功能不全等)等情况,临床工作中应注意结合患者的病史进行分析,对于这些患者建议采用较高的标准。根据心衰中心统计,各中心应用BNP/NT-proBNP的达标率逐年上升,2020年达标率《标准版》心衰中心为95.37%,《基层版》心衰中心为96.36%,整体的应用情况相对理想。

另一方面,经胸超声心动图是评估心脏结构和功能的首选方法,可测量LVEF及反映左心室收缩功能,按其进行类别分型来指导治疗。要注意LVEF的变化轨迹并不是线性关系,对LVEF进行动态监测,对疾病评估及指导治疗有积极意义。此外超声心动图还能同时提供房室容量、左右心室收缩和舒张功能、室壁厚度、瓣膜功能和肺动脉高压的信息,并可结合组织多普勒和应变成像等方法评估心肌功能。收集的超声心动图数据基本符合流行病学特征,而2018年至2021年各年份使用达标率基本持平(在85%左右),比国内2017年之前52.1%的使用达标率显著上升。

自2017年中国心衰中心成立以来,经过4年多的建设,在《标准版》或《基层版》心衰中心的建设过程中,对心衰诊治的推广与教育学习,提高了临床医师的心衰诊治水平,具体反映在生物标志物利钠肽(BNP/NT-proBNP)及超声心动图的使用达标率的上升,期望可提升心衰的诊断正确率,降低心衰的漏诊及误诊率。

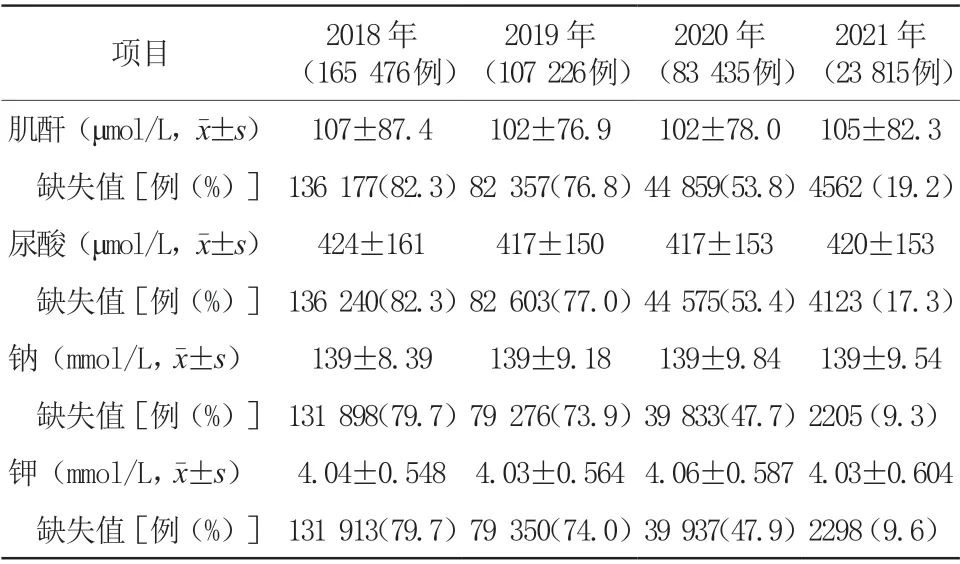

除BNP/NT-proBNP外,初始实验室检查还包括血常规、血钠、血钾、尿素氮、肌酐或估算的肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)等,这些检查一般在各中心常规开展,是心衰患者病情评估中不可或缺的部分,并可作为特殊病因的筛查及合并症的诊断性检查(表5)。但由于上述常规指标在心衰中心资料填报时非必填项目,系统中缺失值较多,结果缺乏临床代表性,在后续信息化质控将作为整改重点。

表5 心力衰竭患者实验室基线资料

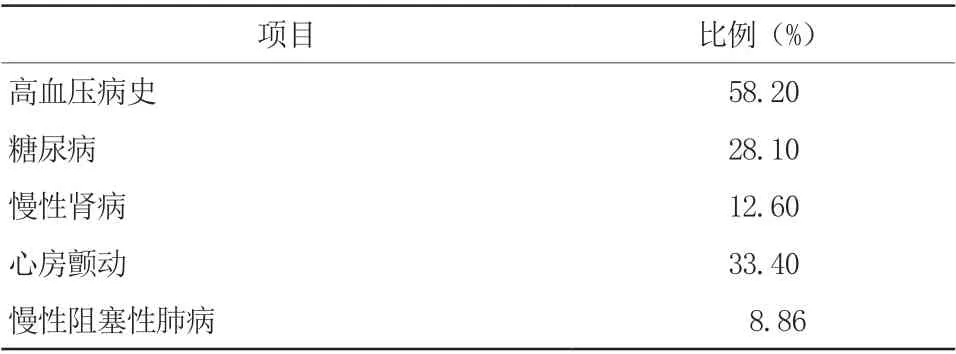

5 心衰的合并症

心衰患者常患有多种合并症(表6),且心衰与合并症之间相互影响,易形成恶性循环。临床证据显示,通过控制心衰危险因素、治疗无症状的左心室收缩功能异常等有助于延缓或预防心衰的发生[6],尽早识别合并症并进行疾病风险评估,判断与心衰的相关性,可为患者提供合理规范的干预及治疗。

表6 37 9953 例心力衰竭的合并症

5.1 高血压病

接近2/3的心衰患者有高血压病史,高血压病是心衰的最常见且主要的危险因素[7-9]。虽然目前尚无专门评估心衰合并高血压病患者的降压策略和血压目标的临床试验,但长期有效控制血压可以使心衰风险降低50%。因此,应根据高血压病指南对患者进行规范评估,排除继发性高血压病的病因,根据患者的年龄以及合并症情况进行个体化管理,降压药物可考虑使用血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotensin receptor neprilysin inhibitor,ARNI),避免使用α受体阻滞剂、地尔硫 、维拉帕米等[10-12]可加重心衰的降压药物。

5.2 糖尿病

糖尿病和心衰互为危险因素,之间存在一些共同的病理生理学机制,因此会相互增加相关疾病的发病率和死亡风险;约30%的心衰患者合并有2型糖尿病,针对肥胖、糖代谢异常及糖尿病的有效控制也有助于预防及延缓心衰发生发展[13]。此外,降糖治疗和策略可能影响心衰事件发生的风险,除了规范降糖、降压、降脂及控制体重的糖尿病综合管理,要注意二甲双胍可用于2型糖尿病合并病情稳定的充血性心衰患者,但不应用于不稳定或住院的慢性心衰患者[14]。胰高血糖素样肽-1受体激动剂(glucagon-like peptide-1,GLP-1RA)和钠-葡萄糖协同转运体抑制剂(sodiumglucose cotransporter 2 inhibitor,SGLT2i)均具有利尿、排钠、降低血压和减轻血管炎症的作用,在循证医学上证明有心血管保护作用,可降低主要不良心血管事件风险。其中GLP-1RA还有抑制食物摄入量和胃排空作用,但对糖尿病患者心衰的影响可能为中性[15];而SGLT2i能增加尿糖和尿酸排泄,降低血容量,提高射血分数,增加心脏能量底物,在降低心衰风险中有显著获益[16-20]。

5.3 慢性肾病

心衰患者心和肾两个器官的功能障碍相互影响而导致一系列反馈机制,从而发展为心肾综合征,可导致慢性肾病(chronic kidney disease, CKD)和(或)肾功能恶化;心衰的患病率随着CKD的严重程度而升高,与无CKD人群相比,CKD患者发生心衰的风险增高15.8倍[21-22]。另一方面,肾功能异常可能影响血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor,ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(angiotensin Ⅱ receptor antagonists,ARB)、ARNI、盐皮质激素受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor antagonist,MRA)和SGLT2i等心衰治疗药物的应用,增加心衰治疗的肾毒性风险并削弱患者对利尿剂的反应,因此不良反应和药物相互作用的可能性显著增加。对这部分患者需要谨慎地将临床表现、生物标志物、影像学评估以及治疗策略进行整合,在应用肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂及MRA的治疗过程中,密切监测患者血压、心功能、肾功能(肌酐和eGFR)及电解质水平,按照指南指导的药物治疗模式调整治疗方案,避免药物的不恰当减量甚至停用,优化药物治疗[23-26]。

5.4 房颤

心衰和房颤二者间存在密切联系,一方面房颤可以影响泵功能导致心衰,另一方面心衰患者由于心腔内压力升高可导致房颤的发生率远高于一般人群,两者具有共同的危险因素,相互导致疾病发生、维持或加剧[27]。在心衰中心收集的数据中,约1/3患者合并房颤,这部分患者发生卒中、心衰事件风险及死亡风险均较其他患者增高,并显著降低患者生活质量,因此应在标准的心衰治疗基础上,进行规范的抗凝治疗、心室率管理和早期节律控制,以减少房颤合并心衰患者的心血管事件[28-30]。

5.5 慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)

合并COPD的心衰患者在临床常见,但由于两者临床症状表现相似而易被忽视,在鉴别诊断时是容易被忽略的危险因素,导致患者不能得到充分治疗而病情恶化。此外,其合并存在可显著增加患者再住院的风险[31-32]。正确识别患者的病情,兼顾COPD与心衰的治疗并合理解决用药中的矛盾,结合患者的病情,在使用β受体阻滞剂时,建议使用高心脏选择性β1受体阻滞剂,如比索洛尔及美托洛尔,采取小剂量逐渐加量的方式,同时密切观察气道阻塞症状[33-34]。

6 心衰的药物治疗

既往指南推荐的射血分数减少心衰标准治疗药物包括β受体阻滞剂、ACEI/ARB、MRA和利尿剂等,大大改善了患者预后。近年来心衰的药物治疗有较多的新进展,随着ARNI(沙库巴曲缬沙坦)、SGLT2i(达格列净及恩格列净等)和可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)刺激剂(维利西呱)等新型药物的涌现,心衰治疗方案发生了重大改变[1,35-37]。

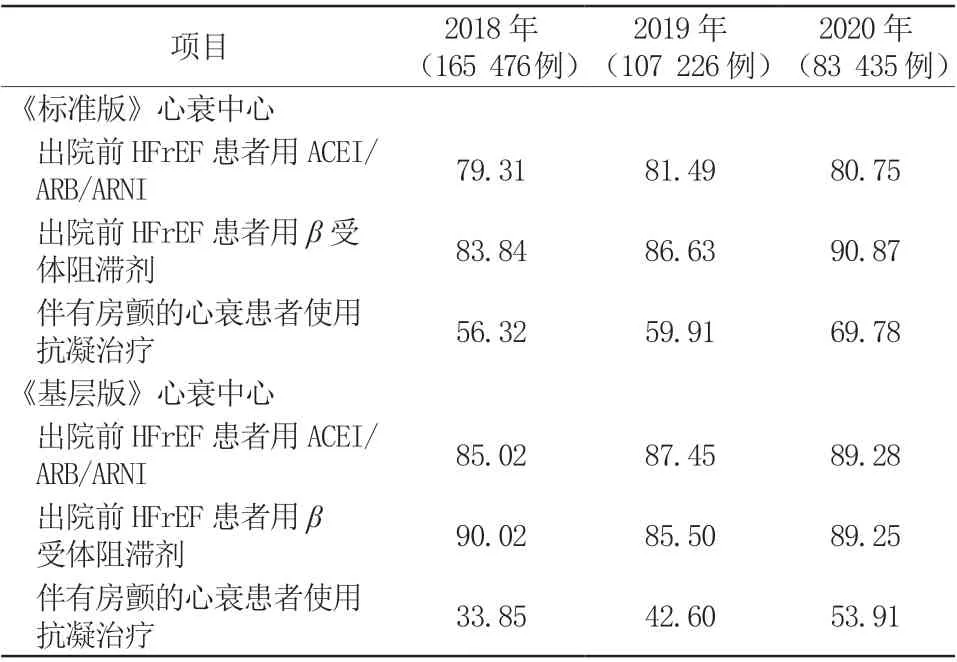

自心衰中心成立至今,改善心衰预后有效的药物肾素-血管紧张素受体抑制剂(包括ACEI、A R B、A R N I)使用率从7 1.7%上升到9 1%,其中最有效的药物A R N I从6%上升到约8 0%,β受体阻滞剂从6 2.7%上升到8 9%。这些药物使用率的明显提高,反映了心衰中心建立在推动诊疗规范化中的作用,从而改善患者的症状和生存率,进而降低疾病导致的经济负担和社会负担(表7)。

表7 心力衰竭的药物治疗概况(%)

基于丰富的循证医学证据,β受体阻滞剂作为心衰患者的基础治疗用药延缓疾病进展,并作为心率控制的优选药物在临床中广泛应用,尽管从数据上可见使用率不低,但实际临床使用中,包括ARNI、ACEI、ARB及β受体阻滞剂同样常面临用药未达到靶剂量的情况。以β受体阻滞剂为例,其剂量滴定常因不能耐受(如合并低血压、哮喘、气道疾病等)而受限[38-40],根据患者情况进行个体化选择最优化的药物治疗方案以改善预后,如患者无法耐受β受体阻滞剂或应用达靶剂量但心率仍控制不佳的窦性心律患者,可选择加用伊伐布雷定[35-36]。如前所说,约30%的心衰患者合并房颤,房颤最严重的并发症之一是卒中,降低卒中最有效的药物是口服抗凝药,而规范风险评估及抗凝治疗,将可降低房颤导致的卒中发生率[28]。心衰中心的建设使心衰合并房颤患者抗凝比例从56.3%提升到69.8%。

此外,除上述所说的几类药物,我国MRA的使用率既高于β受体阻滞剂,又高于其在欧洲、美国患者中的使用率[41-42],应用以螺内酯为主,与我国临床医师把其作为保钾利尿剂使用有关,部分存在超适应证甚至禁忌证用药,使用时应严格把控适应证并注意监测肾功能和血钾[43]。

多项研究表明SGLT2i的心血管获益明确,其中达格列净和恩格列净具有充足的循证医学证据(包括在未合并糖尿病的心衰患者中)[16-17,20],证明与标准治疗相比,可以降低HFrEF患者的心衰死亡或住院风险,降低肾相关终点事件风险,目前在多国指南中均被推荐作为一线治疗药物。但改善心衰预后的机制尚未阐明,可能与心脏前负荷和后负荷的减少、代谢调节以及与Na+/H+离子交换的相互作用有关。总体而言,SGLT2i通常具有良好的耐受性,但这些药物尚未在严重肾功能损害[达格列净<30 ml/(min.1.73 m2);恩格列净<20 ml/(min.1.73 m2)]的患者中进行评估,期待未来更多的降糖外获益机制的解析以及更多真实世界数据。

7 心衰的器械治疗

除药物治疗外,心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)、埋藏式心脏复律除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)及心脏机械辅助装置等慢性心衰器械治疗在近年发展迅速。心衰的器械治疗涵盖预防、治疗及支持阶段,ICD是目前预防心脏性猝死最有效的方法[44];CRT则可以明显改善伴有左束支传导阻滞心衰患者的症状,降低死亡率,建议有适应证的患者选择植入[45];左心室辅助装置及体外膜肺氧合是对终末期患者的支持治疗[46];其他还有血运重建、介入或外科手术治疗结构性心脏病、心脏起搏器、射频消融术等。而我国心衰器械治疗植入率远低于发达国家,China-HF研究[47]显示CRT植入的比例仅为0.3%;而心衰中心数据则显示ICD使用率为1.026%,CRT使用率为0.953%,起搏器使用率为4.396%。尽管心衰器械治疗使越来越多的心衰患者从中获益,临床上应该根据患者的临床特点、经济条件等选择最佳治疗器械,以改善患者的生活质量,延缓疾病的恶化,降低再住院率。

8 心衰的随访管理

目前以心衰为代表的慢病防治与管理工作任重而道远,其中,心衰患者的长期随访管理,尤其是如何规范化、同质化管理是首要问题。原则上,应在患者出院前进行全面评估,制订随访计划;出院后1个月、3个月、6个月及12个月进行随访,超高危患者可考虑增加随访频率。而根据慢病防治共识,规范该类疾病的临床诊疗与防控策略,可进一步优化疾病的全程管理,最终达到提高患者生存质量、改善预后的目的,这对提高患者治疗依从性及减少再住院有重要的意义[35-36,48]。

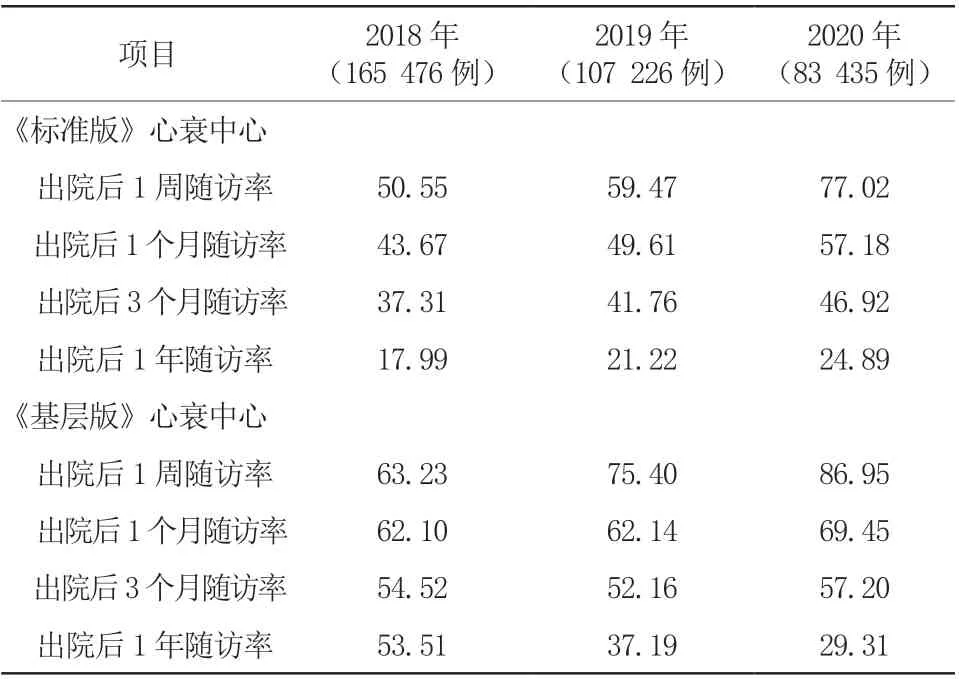

长期以来,我国心衰患者缺乏长期随访管理,也缺乏这方面的资料。中国心衰中心认证标准统合了随访管理和健康教育,对患者进行生活方式指导,为心衰患者提供规范化管理、康复护理等连续性、多方位的诊疗服务和教育。让患者积极配合随访,优化心衰全程管理,才能有效改善症状。数据的收集为国家了解疾病现况及制定分级诊疗方案提供可靠依据;在心衰中心质控平台所收集的数据中,总体数据近60%的患者在出院后1年内完成了3次的门诊或电话随访,年间出院后1个月、3个月及1年随访率均可看到有效的提升(表8)。

表8 心力衰竭患者年度随访率(%)

9 总结

因人口老龄化加剧及庞大的心衰高危人群等因素,目前心衰的防控仍面临巨大的挑战。中国心衰中心的建设让未来充满了希望,全国心衰专家共同努力推动心衰防控及分级诊疗,为心衰中心的数据库提供更多依据。未来需加强心衰诊治的质量控制和考核,将心衰的预防和治疗前移,结合中国国情继续优化符合我国心衰患者的诊疗策略和方式。

执笔作者:郑旭辉(南京医科大学第一附属医院),廖深根(南京医科大学第一附属医院)

核心专家组成员(以姓氏汉语拼音为序):白玲(西安交通大学医学院第一附属医院),董蔚(中国人民解放军总医院),董吁钢(中山大学附属第一医院),金玮(上海交通大学医学院附属瑞金医院),孔洪(四川省人民医院),李为民(哈尔滨医科大学附属第一医院),黎励文(广东省人民医院),李新立(南京医科大学第一附属医院),廖玉华(华中科技大学同济医学院附属协和医院),刘晨(中山大学附属第一医院),孙志军(中国医科大学附属盛京医院),王华(北京医院),王江(陆军军医大学第二附属医院/新桥医院),徐东杰(南京医科大学第一附属医院),杨杰孚(北京医院),袁璟(华中科技大学同济医学院附属协和医院),张庆(四川大学华西医院),张瑶(哈尔滨医科大学附属第二医院),周京敏(复旦大学附属中山医院)

专家组成员(以姓氏汉语拼音为序):艾力曼·马合木提(新疆医科大学第一附属医院),白雪(西南医科大学附属中医医院),才晓君(济南中心医院),曹桂秋(新疆医科大学第五附属医院),陈宝霞(北京大学第三医院),陈还珍(山西医科大学第一医院),陈静(武汉大学人民医院),陈牧雷(首都医科大学附属朝阳医院),陈瑞珍(复旦大学附属中山医院),陈树涛(天津市胸科医院),程翔(华中科技大学同济医学院附属协和医院),次仁仲嘎(西藏自治区人民医院),戴翠莲(厦门大学附属心血管病医院),党群(汉中市中心医院),邓伟(武汉大学人民医院),丁文惠(北京大学第一医院),董少红(广东深圳市人民医院),范慧敏(上海市东方医院),冯玉宝(内蒙古鄂尔多斯市中心医院),傅国胜(杭州市下沙医院),富路(哈尔滨医科大学附属第一医院),高秀芳(复旦大学附属华山医院),顾翔(苏北人民医院),郭小梅(华中科技大学同济医学院附属同济医院),郭延松(福建省立医院),韩冰(徐州市中心医院),韩慧媛(山西省心血管病医院),韩林(上海长海医院),韩清华(山西医科大学第一附属医院),韩薇(哈尔滨医科大学第一附属医院),韩学斌(山西省心血管病医院),郝国贞(河北医科大学第二医院),侯平(辽宁中医药大学附属医院),胡丹(武汉大学人民医院),季晓平(山东大学齐鲁医院),江明宏(中国人民解放军陆军第八十二集团军医院),姜萌(上海交通大学医学院附属仁济医院),姜黔峰(遵义市第一人民医院),姜文兵(温州市人民医院),姜馨(陕西省人民医院),井海云(郑州大学附属郑州中心医院),郎明健(成都市第五人民医院),李黎(郑州大学第一附属医院),李玲(贵州省人民医院),李鹏(新疆医科大学附属中医医院),李萍(南昌大学第二附属医院),李学文(山西白求恩医院/山西医学科学院),栗印军(沈阳市第四人民医院),林开阳(福建省立医院),刘福元(湖北省襄阳市第一人民医院),刘金秋(大连医科大学附属第一医院),刘俊明(新疆生产建设兵团总医院),刘铭雅(香港大学深圳医院),刘文波(烟台市烟台山医院),刘易其(西昌市人民医院),刘莹(大连医科大学附属第一医院),刘宇扬(首都医科大学附属北京安贞医院),卢永昕(华中科技大学同济医学院附属协和医院),罗骏(赣州市人民医院),罗素新(重庆医科大学附属第一医院),吕渭辉(广东省中医院),马登峰(太原市中心医院),马根山(东南大学附属中大医院),马文林(同济大学附属同济医院),毛威(浙江省中医院),孟照辉(昆明医科大学第一附属医院),苗俊东(济宁市第一人民医院),潘静薇(上海市第六人民医院),漆泓(中南大学湘雅医院),齐欣(北京医院),任晖(安康市中心医院),沈涤非(武汉大学人民医院/湖北省人民医院),盛夏(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),史冬梅(安贞医院),史凯蕾(复旦大学附属华东医院),司海芹(安阳市第三人民医院),宋春莉(吉林大学第二医院),苏晞(武汉亚洲心脏病医院),孙刚(贵阳中医学院第一附属医院),孙健(吉林大学第一医院),唐礼江(浙江医院),唐立真(邢台医学高等专科学校第二附属医院),田庄(北京协和医院),汪芳(北京医院),王冬梅(中国人民解放军白求恩国际和平医院),王福军(湘西土家族苗族自治州人民医院/吉首大学第一附属医院),王家宁(十堰市人民医院),王涟(南京鼓楼医院),王人颢(徐州医科大学附属医院),王焱(厦门大学附属心血管病医院),王杨淦(武汉大学中南医院),王振华(福建医科大学附属第二医院),王志荣(徐州医科大学附属医院),魏毅东(上海第十人民医院),魏宇淼(华中科技大学同济医学院附属协和医院),吴镜(成都市第三人民医院),吴立荣(贵州医科大学附属医院),吴明祥(武汉亚洲心脏病医院),吴翔(南通大学附属医院),项美香(浙江大学医学院附属第二医院),谢文(成都中医药大学附属医院),信栓力(邯郸市第一医院),徐峰(中国医科大学附属第一医院),徐卫亭(苏州大学附属第二医院),徐亚妹(复旦大学附属中山医院),徐验(深圳孙逸仙心血管病医院),许轶洲(杭州市第一人民医院),杨萍(吉林大学中日联谊医院),杨巍(哈尔滨医科大学附属第四医院),杨志明(山西医科大学第二医院),姚朱华(天津市人民医院),殷跃辉(重庆医科大学附属第二医院),俞杉(贵州省人民医院),袁方(上海市胸科医院),袁如玉(天津医科大学第二医院),苑海涛(山东省立医院),张春芳(大庆龙南医院),张翠丽(哈尔滨医科大学附属第一医院),张国辉(镇江市第一人民医院),张敏(上海市胸科医院),张萍(北京清华长庚医院),张育民(湖南长沙市第三人民医院),张志辉(中南大学湘雅三医院),赵然尊(遵义医科大学附属医院),赵育洁(郑州市第七人民医院),郑金刚(中日友好医院),郑若龙(江阴市人民医院),郑泽琪(南昌大学第一附属医院),郑昭芬(湖南省人民医院),钟一鸣(赣南医学院第一附属医院),周建中(重庆医科大学附属第一医院),周小金(无锡市第三人民医院),周颖(浙江省人民医院),朱莉(泰州市人民医院),朱为勇(青岛市中心医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突