行经皮冠状动脉介入治疗的急性ST段抬高型心肌梗死患者院内死亡危险因素分析

2022-06-27王凤华徐宁杨宁魏茂提宋昱

王凤华 徐宁 杨宁 魏茂提 宋昱

急性S T段抬高型心肌梗死(S T-s e g m e n t elevation myocardial infarction,STEMI)是冠心病的严重类型,为致死、致残的主要原因[1]。近年来,STEMI患者发病率和住院率呈现快速增长态势,尽管我国医疗护理质量有所改善,但院内死亡率并未显著降低[2]。在较多的心血管病中心,经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)已成为救治急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)患者的主要方法,而STEMI患者的近远期临床疗效不仅与患者入院时体征相关,还与直接PCI各治疗阶段的时间密切相关[1]。既往研究显示,从患者胸痛症状发生至首次医疗接触(symptom onset-to-first medical contact,S-to-FMC)时间>90 min是STEMI患者术后4.5年累计病死率的独立危险因素[3]。Brodie等[4]认为,到达医院大门至球囊扩张(door-toballoon,D-to-B)时间<90 min的获益程度受胸痛症状发生至到达医院大门(symptom onset-to-door,S-to-D)时间的限制[5]。而最新的研究显示我国STEMI患者的S-to-D时间及到达医院大门至首次医疗接触(door-to-first medical contact,D-to-FMC)时间均较欧美国家更长[6-9],而对S-to-D时间、首次医疗接触至首份心电图(first medical contact-toelectrocardiogram,FMC-to-ECG)时间、心肌肌钙蛋白I(cardiac troponin I,cTnI)抽血至获取报告时间、导管室激活时间、D-to-B时间与STEMI患者预后关联的研究尚较少。本研究回顾性分析2801例行直接PCI的STEMI患者入院时生命体征及救治过程时间节点分布情况与STEMI患者院内死亡的关系,探索STEMI患者院内死亡的危险因素,旨在帮助改进STEMI患者的救治及预后。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究为回顾性队列研究,选取2015年10月至2019年2月在泰达国际心血管病医院序贯入院行直接PCI的STEMI患者,排除合并恶性肿瘤、严重贫血、多脏器病变、近期有严重出血、感染、肝肾功能衰竭、主动脉夹层引起心肌损伤标志物升高者及转院者,最终纳入2801例。根据研究目的将入选患者以是否发生院内死亡分为死亡组(49例)和生存组(2752例)。

1.2 患者临床资料收集

研究方法及调查内容严格根据国家胸痛中心数据填报平台要求统一进行。数据收集及填报人员均经过统一培训。收集的资料包括人口学及病史资料:性别、年龄、住院天数、住院费用、S-to-D时间、FMC-to-ECG时间、首份心电图完成至首份心电图确诊时间、cTnI抽血至获取报告时间、导管室激活时间、FMC-负荷剂量双抗给药时间、D-to-B时间;临床检查及生化指标:入院时呼吸频率、心率、收缩压(systolic blood pressure,SBP)、舒张压(diastolic blood pressure,DBP)、Killip心功能分级、cTnI。

1.3 诊断标准及治疗方法

按照《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019)》[1]及世界卫生组织诊断标准,依据患者的胸痛和相关症状、心电图的ST-T动态改变及血清心肌损伤标志物的动态变化,诊断STEMI。治疗方法:入院后对患者进行常规对症治疗,给予负荷剂量氯吡格雷、阿司匹林后,行急诊PCI开通梗死相关血管。Killip心功能分级:AMI导致的心功能不全时,根据血流动力学的严重程度采用Killip心功能分级评估心功能:Ⅰ级,无明显的心力衰竭症状,肺部也未闻及啰音;Ⅱ级,有左心衰竭症状,肺部可闻及啰音,但啰音范围小于50%肺野;Ⅲ级,有左心衰竭症状,肺部可闻及啰音,且啰音范围大于50%肺野;Ⅳ级,心原性休克,有不同阶段和程度的血流动力学障碍或急性肺水肿。

1.4 统计学分析

所有数据采用Stata 14.0软件进行统计学分析。正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验。非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)[M(Q1,Q3)]表示,组间比较采用秩和检验。计数资料以[例(%)]表示,组间比较采用χ2检验。分别采用单因素和多因素调整的Logistic回归分析对STEMI患者院内死亡的影响因素进行分析,调整因素包括:年龄、性别、cTnI、心率、Killip心功能分级、DBP、S-to-D时间、D-to-B时间。采用受试者工作特征(receiver operating characteristics,ROC)曲线预测行急诊PCI的STEMI患者院内死亡的危险因素,计算曲线下面积(area under roc curve,AUC),AUC=1为最理想的预测指标,AUC<0.5认为无预测价值。采用倾向性评分匹配方法,以是否发生院内死亡(1=死亡,0=生存)为因变量,以性别、年龄、Killip心功能分级、病变血管数为自变量构建Logistic回归模型,使用邻近匹配算法,按1∶1匹配,卡钳值设置为0.2,匹配后以STEMI患者是否发生院内死亡为因变量,以DBP、S-to-D时间、D-to-B时间纳入模型进行多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

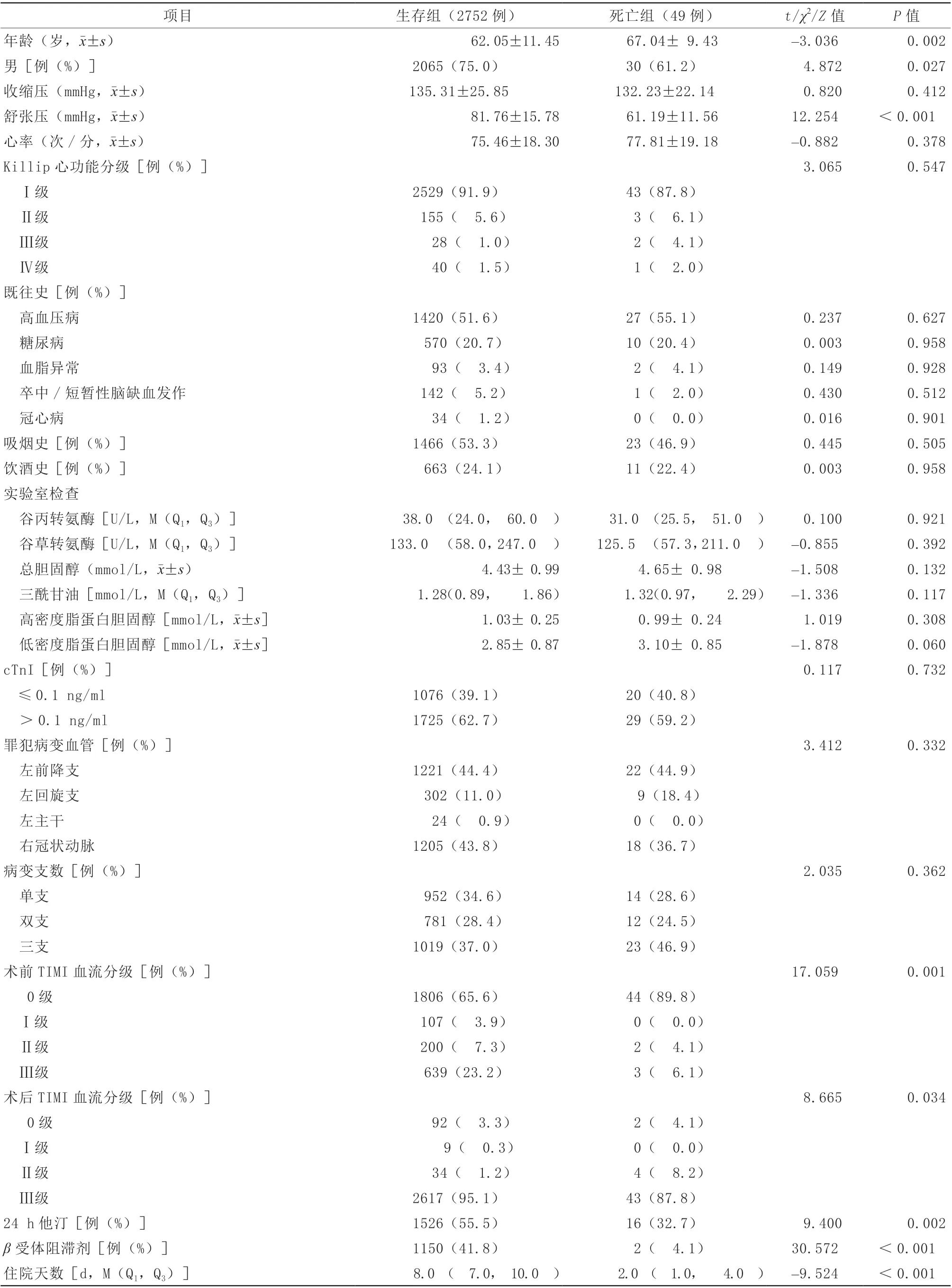

2.1 两组STEMI患者基线临床资料比较(表1)

表1 2801 例STEMI 患者的基线临床资料

本研究共入选2801例患者,其中男2095例(74.8%),女706例(25.2%),全部研究对象平均年龄为(62.13±11.43)岁。PCI术后STEMI患者发生院内死亡49例(1.7%)。死亡组平均年龄为(67.04±9.43)岁,生存组平均年龄为(62.05±11.45)岁,两组患者年龄差异有统计学意义(P=0.002),死亡组年龄高于生存组。生存组的平均DBP为(81.76±15.78)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),死亡组的平均DBP为(61.19±11.56)mmHg,两组患者DBP差异有统计学意义(P<0.001),死亡组DBP显著低于生存组。

2.2 两组STEMI患者再灌注时间比较(表2)

表2 两组STEMI 患者再灌注时间比较[min,M(Q1,Q3)]

比较STEMI患者再灌注时间分布,结果显示,生存组的中位S-to-D时间显著低于死亡组(184.0 min比218.0 min),差异有统计学意义(P=0.014)。两组患者首份心电图完成到首份心电图确诊时间、cTnI抽血到获取报告时间、导管室激活时间、FMC-负荷剂量双抗给药时间及D-to-B时间差异均无统计学意义(均P>0.05)。

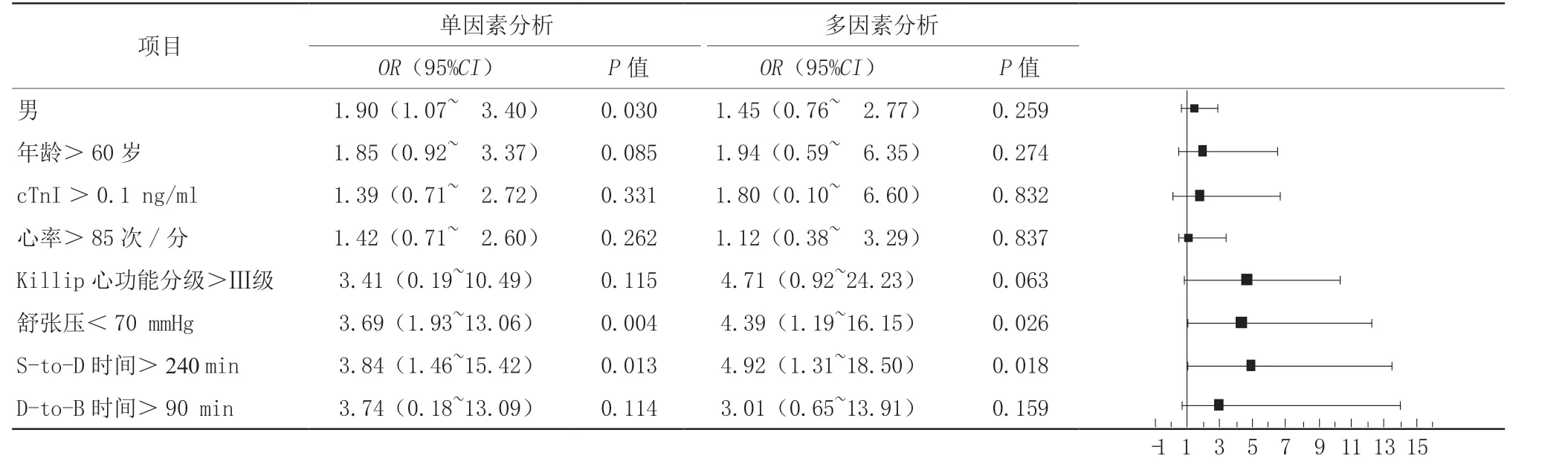

2.3 STEMI患者院内死亡危险因素的Logistic回归分析(表3)

表3 STEMI 患者院内死亡的Logistic 回归分析

以STEMI患者院内是否发生死亡为因变量,以性别、年龄、cTnI、心率、Killip心功能分级、DBP、S-to-D时间、D-to-B时间纳入模型进行Logistic回归分析,多因素分析结果显示,S-to-D时间、DBP与急诊PCI术后STEMI患者院内死亡显著相关(均P<0.05)。本研究中,S-to-D时间>240 min的STEMI患者发生院内死亡的风险是S-to-D时间≤240 min患者的4.92倍(OR4.92,95%CI1.31~18.50,P=0.018),而DBP<70 mmHg的STEMI患者发生院内死亡风险是DBP≥70 mmHg患者的4.39倍(OR4.39, 95%CI1.19~16.15,P=0.026)。

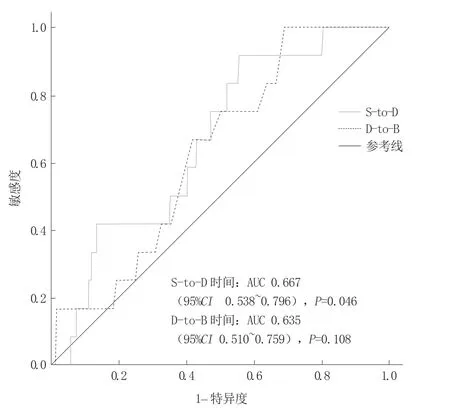

2.4 STEMI患者院内死亡因素ROC曲线分析(图1)

图1 STEMI 患者院内死亡因素ROC 曲线分析

通过ROC曲线分析行急诊PCI术的STEMI患者院内死亡预测因素,结果显示,S-to-D时间预测院内死亡的AUC为0.667(95%CI0.538~0.796,P=0.046),D-to-B时间预测院内死亡的AUC为0.635(95%CI0.510~0.759,P=0.108)。

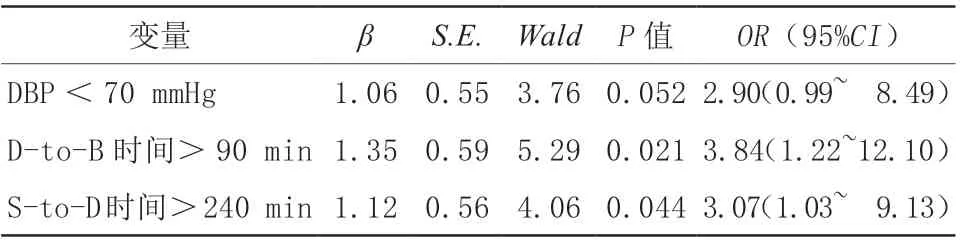

2.5 倾向性评分匹配后院内死亡的多因素Logistic回归分析(表4)

表4 倾向性评分匹配后STEMI 患者院内死亡的多因素Logistic 回归分析

为减少基线数据差异对结果的影响,采用倾向性评分匹配方法,以是否发生院内死亡(1=死亡,0=生存)为因变量,以性别、年龄、Killip心功能分级、病变血管数为自变量构建Logistic回归模型,使用邻近匹配算法,按1∶1匹配,卡钳值设置为0.2,共计匹配49对。匹配后以STEMI患者是否发生院内死亡为因变量,以DBP、S-to-D时间、D-to-B时间纳入模型进行多因素Logistic回归分析。结果显示,S-to-D时间>240 min、D-to-B时间>90 min与急诊PCI术后STEMI患者院内死亡均显著相关(均P<0.05),DBP<70 mmHg是STEMI患者院内死亡的危险因素(OR2.90,95%CI0.99~8.49,P=0.052)。

3 讨论

本研究通过对2 8 0 1例行急诊P C I的S T E M I患者临床病例资料分析发现,患者入院时DBP、D-to-B时间及S-to-D时间与STEMI患者院内死亡的发生相关,D-to-B时间>90 min、 S-to-D时间>240 min、DBP<70 mmHg为STEMI患者发生院内死亡的危险因素。本研究中S-to-D时间预测S T E M I患者院内死亡时A U C 为0.6 6 7(95%CI0.538~0.796),D-to-B时间预测院内死亡的AUC为0.635(95%CI0.510~0.759),目前认为AUC在0.7~0.8,表示系统对某分类结果的分辨度中等[10],故S-to-D时间、D-to-B时间预测STEMI患者院内死亡的分辨度不高。

国内外研究表明,随着年龄的增大,A M I患者住院期间死亡率也随之增加[11],年龄是S T E M I患者院内死亡的独立预测因素[12]。这与本研究基线临床资料比较分析结果一致。另一方面,既往研究显示,P C I 术前S B P ≥1 2 0 m m H g/D B P<7 0 m m H g 为S T E M I患者1年后不良心血管事件的危险因素[13]。林锐波等[14]的研究提示,AMI患者入院时一定范围内心率增快、血压降低可能为死亡预测因子,且不利于心功能改善,临床应给予高度重视。也有研究认为,STEMI患者PCI术前DBP≤60 mmHg是影响行PCI术STEMI患者预后情况的独立危险因素[15-16]。本研究中也发现DBP较低的患者院内死亡发生率相对更高。Rodgers等[17]认为血压可能通过多种机制参与增加主要不良心脑血管事件发生风险,如交感神经系统/肾素-血管紧张素-醛固酮系统的上调、炎性细胞因子的表达增加等,均可能导致相关靶器官损伤,从而增加患者死亡风险。

指南提出,早期、快速并完全地开通梗死相关动脉是改善STEMI患者预后的关键[1],所以应尽量缩短心肌缺血总时间,包括患者自身延误、院前系统延误和院内救治延误。而S-to-D时间作为总缺血时间的重要组成部分,严重影响AMI的梗死面积和预后。目前国内外研究显示,S-to-D时间占总缺血时间比例较D-to-B时间更大[18-19]。研究发现,与D-to-B时间相比,S-to-D时间是行急诊PCI术后STEMI患者3年死亡率或心力衰竭发生率更好的预测因素[20]。在本研究中,S-to-D时间AUC为0.667(95%CI0.538~0.796),D-to-B时间AUC为0.635(95%CI0.510~0.759)。相较于D-to-B时间,S-to-D时间对行急诊PCI术的STEMI患者院内死亡具有更高的预测价值。同样,Shiomi等[20]研究显示,在症状发作2 h以内就诊的患者,D-to-B时间少于90 min与死亡和急性心力衰竭发生率降低相关(11.9%比18.1%,P=0.01),相对危险度降低34.3%,但对于那些发病超过2 h再就诊的患者却未发现这种差异(19.7%比18.7%,P=0.44)。说明缩短D-to-B时间所带来的获益程度可能受到S-to-D时间限制。Hannan等[21]研究结果显示,S-to-D时间≥4 h且D-to-B时间<90 min的患者死亡率显著高于S-to-D时间<4 h且D-to-B时间<90 min的患者(OR1.54,95%CI1.04~2.30)。同样,本研究发现,S-to-D时间≤240 min组的STEMI患者院内死亡发生率显著低于S-to-D时间>240 min组。因此,为了改善STEMI患者的临床结局,应建议尽量缩短S-to-B时间,包括减少患者自身相关的延迟。由于S-to-D时间影响因素较多,与患者关系密切,如我国西部地区因患者对胸痛症状的认知不足导致就诊时间延迟[22],缩短S-to-D时间较缩短D-to-B时间更难,所以需要更多的研究来探索如何缩短S-to-D时间,进而缩短总缺血时间,降低患者死亡发生率,改善预后。

本研究结果表明D-t o-B时间>9 0 m i n、S-to-D时间>240 min及DBP<70 mmHg均与患者院内死亡的发生相关,S-to-D时间对STEMI患者院内死亡的预测作用高于D-to-B时间。本研究为本地区S T E M I患者的治疗及预后改善等提供了数据基础,但仍存在一定的局限性。首先,本研究虽样本量较大,但属于单中心回顾性研究,其结果可能存在一定偏倚,结论还有待更大规模的多中心随机临床研究验证。其次,本研究对患者住院期间的短期预后进行了分析,后续需要长期随访的前瞻性研究来验证结果的准确性,指导临床实践。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突