基于从腹论治探讨腹部透灸法对脑卒中患者核心肌群肌力、平衡控制能力及肌肉结构参数的影响

2022-06-16任俊华李鹏飞张妙奇

任俊华,李鹏飞,张妙奇

1 开封市中心医院中医康复医学科 河南开封 475000

2 开封市中心医院康复医学科 河南开封 475000

脑卒中是由血管病变引发的一种局限性神经系统紊乱的症状,具有高发病率、高致残率和高致死率[1],其后遗症伴随语言、感觉、运动、认知等障碍,其中肢体功能障碍尤为严重,严重影响患者的生活质量[2]。近年来研究发现,灸法治疗是中医特色外治法,在改善患者神经功能方面具有独特疗效[3-4]。目前临床常规治法包括基础药物、针灸和康复训练,旨在恢复患者核心肌群能力,提高生活质量,但常规针灸治疗多作用于患者四肢,然而经过理论研究和临床实践发现,脑卒中患者由于病程较长,其脏腑伴有经络瘀滞、闭塞不通的表象,脏腑生理功能被破坏,从而使病情进一步加重,常规治疗难以达到预期效果[5-6]。因此,对于此类患者不仅要治疗四肢,更要兼顾脏腑的调理,或可考虑从腹论治。由于腹部内含诸多脏器,又为诸多经脉循行之地,且为核心肌群所在之处,采用腹部透灸法治疗,以温热之力循经传感,透达机体深部,达到温通气血、濡养脏腑之效。本研究旨在分析腹部透灸法从腹论治对脑卒中患者核心肌群肌力、肌肉结构参数及平衡控制能力的影响。

资料与方法

1 入组标准

1.1 诊断标准 ①西医诊断标准参考《中国急性脑卒中临床研究规范共识2018》[7]。②中医诊断标准参考《中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识》[8],辨证分型为气虚血瘀型。

1.2 纳入标准 ①患者神智清楚;②一般状况良好,具有配合治疗的能力;③临床资料完整;④患者本人同意参与研究并签订书面协议。

1.3 排除标准 ①合并严重认知障碍;②病情不稳定;③灸治部位皮肤有破损;④合并心、肝、肾等严重脏器疾病;⑤中途退出研究。

2 一般资料

选取本院我科2019年1月—2020年12月期间87例脑卒中患者作为研究对象,采用随机数字表法分组。对照组43例,其中男/女(26/17);年龄44~64岁,平均(50.33±4.20)岁;病程2周~6个月,平均(3.14±0.95)个月。观察组44例,其中男/女(26/18);年龄43~65岁,平均(51.24±4.38)岁;病程3周~6个月,平均(3.22±0.91)个月。两组患者基线资料差异不明显(P>0.05),具有可比性。

3 方法

3.1 对照组 给予进行常规基础治疗、针刺治疗及康复训练,包括:①溶栓、降颅压、抗血小板聚集、降脂、降糖等药物治疗;②常规针刺取穴:上肢的曲池、合谷、肩髃、手三里,下肢的阴陵泉、风市、太冲、足三里、三阴交、解溪、阳陵泉。患者暴露所取穴位常规消毒后采用华佗牌灸针(规格:0.30mm×50mm),解溪穴直刺进针25mm,其余诸穴直刺进针40mm,得气后行平补平泻手法,均留针30min,1次/d,5d/周,治疗6周。③康复训练由同一位康复治疗师按照《中国脑卒中早期康复治疗指南》[9]定制个体化训练,30min/次,1次/d,5次 /周,训练 6周。

3.2 观察组 增加腹部透灸法,方法:患者取仰卧位,暴露腹部,点燃9个仲井源聚能艾艾柱(规格:20mm×30mm)并均匀放入艾灸箱,将艾灸箱平稳放于患者腹部,覆盖灸箱顶部,至患者腹部均匀出汗、皮肤潮红为宜,50min/次,1次/d,5次/周,灸治6周。

4 观察指标

4.1 肌肉结构参数 于治疗前1d和治疗6周后,采用西门子Siemens超声诊断系统(德国 SIEMENS AG,型号:ACUSON Freestyle)检测患侧胫骨前肌第一层厚度、羽状角度数及腓肠肌内侧头的肌纤维长度。

4.2 核心肌群肌力 于治疗前1d和治疗6周后,采用表面肌电图仪(上海诺诚电气有限公司,型号:Myo-Move-COW)检测患者从坐到站、双侧迈步腹横肌、多裂肌的均方根值(RMS)。

4.3 平衡控制能力 于治疗前1d和治疗6周后,采用脑卒中姿势评定量表(PASS)、Berg平衡量表(BBS)评估患者平衡控制能力。PASS分值范围0~36分,分值越高提示平衡控制能力越好;BBS分值范围0~56分,分值越高提示平衡控制能力越好。

5 统计学工具

使用SPSS23.0软件进行数据分析,计数资料采用%表示,数据分析采用χ2校验,P<0.05为差异有统计学意义;计量资料采用(±s)表示,数据分析采用t校验。

结 果

1 肌肉结构参数

观察组治疗后患侧胫骨前肌第一层厚度、羽状角度数及腓肠肌内侧头的肌纤维长度均高于对照组,差异有统计学意义(t=5.389、5.678、5.810,P=0.000、0.000、0.000),见表1。

表1 2组患者肌肉结构参数对比(±s)

表1 2组患者肌肉结构参数对比(±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05。

组别 例数 胫骨前肌第一层厚度/cm 胫骨羽状角度数/° 腓肠肌内侧头肌纤维长度/cm治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 0.91±0.10 1.08±0.09a 5.32±1.36 9.03±1.63a 3.29±0.43 3.99±0.45a观察组 44 0.93±0.09 1.19±0.10ab 5.41±1.45 10.96±1.54ab 3.35±0.46 4.52±0.40ab

2 核心肌群肌力

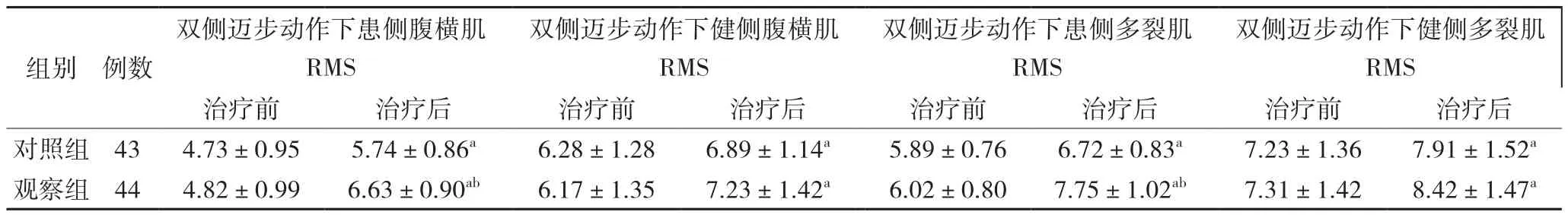

观察组治疗后双侧迈步动作下患侧腹横肌、多裂肌RMS水平均高于对照组,差异有统计学意义(t=4.714、5.159,P=0.000、0.000);观察组治疗后从坐到站动作下患侧腹横肌、多裂肌RMS水平均高于对照组,差异有统计学意义(t=6.229、5.231,P=0.000、0.000);观察组治疗后双侧迈步动作下健侧腹横肌、多裂肌RMS水平与对照组差异无统计学意义(t=1.230、1.591,P=0.222、0.115);观察组治疗后从坐到站动作下健侧腹横肌、多裂肌RMS水平与对照组差异无统计学意义(t=0.974、1.430,P=0.333、0.157),见表2。

表2 2组患者核心肌群肌力对比(±s)

表2 2组患者核心肌群肌力对比(±s)

组别 例数双侧迈步动作下患侧腹横肌RMS双侧迈步动作下健侧腹横肌RMS双侧迈步动作下患侧多裂肌RMS双侧迈步动作下健侧多裂肌RMS治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 4.73±0.95 5.74±0.86a 6.28±1.28 6.89±1.14a 5.89±0.76 6.72±0.83a 7.23±1.36 7.91±1.52a观察组 44 4.82±0.99 6.63±0.90ab 6.17±1.35 7.23±1.42a 6.02±0.80 7.75±1.02ab 7.31±1.42 8.42±1.47a

3 平衡控制能力

观察组治疗后PASS、BBS评分均高于对照组,差异有统计学意义(t=3.934、7.417,P=0.000、0.000),见表3。

表3 2组患者平衡控制能力对比(±s,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05。

组别 例数 PASS BBS治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 22.79±3.02 28.25±3.32a 35.48±2.15 40.22±2.61a观察组 44 23.05±2.92 30.95±3.08ab 35.67±2.31 44.51±2.78ab

讨 论

脑卒中患者常存在不同程度的运动功能障碍,严重影响患者的正常生活,如何安全有效提高患者肢体活动能力已成为脑卒中患者亟待解决的问题[10]。在疾病发展过程中,病邪由表入里,外伤于经络而致瘀,内伤于脏腑而致虚,故应调疏气血、通经活络。除基础药物治疗和康复训练外,针灸治法对此类病症具有独特优势,但常规针刺法多以患者四肢为主,虽有一定作用,但难以达到预期水平[11-13]。生物全息学说认为[14],人的整体能够对腹部产生影响并进行控制调节,相反,腹部也可对人的整体进行控制与调节。相关研究发现[15],腹部存在着一套极其复杂的神经网络,人体的许多感觉和知觉均由腹部传出,故腹部又有“腹脑”之称。《诊病奇侅》中的《对时论》云:“胸腹者,五脏六腑之宫城,一身资养之根本,阴阳气血之发源,内伤外感之所由。”指出了脏腑与经脉之间的关系,亦是从腹论治的依据所在。中风后往往因气血亏虚、血脉运行不畅导致经络遗留病症,痰、火、风、瘀等邪气滞留经脉,困于肢体,导致肢体肌力丧失,功能减退,而腹部经络可输送气血上至头脑,下达四肢,故腹与肢体肌力水平具有密切联系。《指压疗法》中也提出了“腹为万病之机”的观点,认为腹部疗法治疗疾病具有重要作用。基于腹部独特的生理结构,分布有丰富的经脉,为全身气血布输提供了广泛途径,而透灸法是高希言教授于临床总结出的一种施灸技术,借灸火温热之力通过经脉传导,达到温通经络、温散寒邪、活血逐痹之效,使瘫痪痉挛肢体得以濡养。因此,增加腹部透灸法治疗或许能够弥补常规治法的不足,进而提高治疗效果。

脑卒中患者由于内有虚损、痰积,外有风邪侵扰,导致经脉滞涩,转为肢体肌肉挛缩、拘紧等症状,而肌肉结构参数能够客观地反映出患者肌肉增长情况和痉挛肌肉的形态[16-17],选择此指标能够明显观察腹出部透灸法治疗对患者核心肌群肌力改善后能否有效提高患者肌肉活动量。本研究发现,观察组治疗后患侧胫骨前肌第一层厚度、羽状角度数及腓肠肌内侧头的肌纤维长度均高于对照组,提示增加腹部透灸法治疗能够有效改善患者肌肉结构参数。分析原因可能在于,《医宗金鉴刺灸心法要诀》云:“凡灸诸病,必火足气到,始能求愈。”指出灸法治疗的效果关键在于灸时要足、灸量要够,而透灸法中所用艾柱是中药中少有的可通十二条经脉的药物,燃烧后产生的热量具有较高的穿透力,能够向组织深处透达,能够保证灸时与灸量。腹部透灸法的温热刺激能够使腹部皮肤温度升高,加速腹部淋巴循环、血液循环及各种病理产物的吸收,且腹部经脉循行丰富,伴随温热感的传导,能够有效达到活血消滞、祛风散寒的效果,使气血上下通达,肌肉得以濡养,避免肌肉萎缩,防止肌肉痉挛,从而有效改善肌肉结构参数[18]。

核心肌群指位于腹部前后环绕着身躯,负责保护脊椎稳定的重要肌群,其肌力水平是人体在静止或运动状态保持平衡稳定的关键[19-20]。本研究发现,观察组治疗后PASS、BBS评分及不同动作下患侧腹横肌、多裂肌RMS水平均高于对照组,说明增加腹部透灸法治疗能够有效提高患侧核心肌群肌力和平衡控制能力。分析原因可能在于,腹部透灸法的温热效应能够促进收缩肌肉内血液的回流,改善循环状态,使得局部血氧供应充足,且艾灸具有升高肌糖原的作用[21],能够为肌肉细胞环境提供能源,保证骨骼肌动态收缩过程处于稳定状态,使肌纤维传导速度不随时间变化发生明显改变,增强肌肉收缩时的抗疲劳能力,提高核心肌群肌肉耐力。相关研究指出[22],艾灸能够提高交感神经兴奋性,促进中枢神经功能的重塑,机体核心肌群受中枢神经调节,腹部透灸法能够刺激腹部双侧,增强患侧感知觉,强化感觉信息的输入与兴奋的传导,使机体在运动前躯干能够快速作出反应,增强核心区域向其他肌群输出效能,维持姿势稳定,强化患者平衡控制能力。

综上所述,针对脑卒中患者,增加腹部透灸法治疗效果明显,能够改善肌肉结构参数,提高核心肌群肌力水平,强化平衡控制能力,值得临床推广应用。但本研究也存在一定不足,如无法对个体进行灸量标准化,将于今后研究中继续完善。