社会组织参与儿童福利服务供给的困境与机制创新:以上海为例

2022-06-11朱浩徐姝红

朱浩 徐姝红

(华东政法大学政治学与公共管理学院,上海,201620)

摘要:社会组织是儿童福利服务供给的重要主体,如何发挥其作用成为提升儿童福利服务能力的重要内容。以上海典型经验为例,探讨政府与社会组织的互动关系,发现社会组织提供服务的方式和内容难以符合儿童的实际需要,存在依赖性较强、缺乏有效监督和评估机制、专业服务和社会动员能力较弱等结构和行动困境。因此,要从鼓励和支持社会组织实现服务创新、打造资源共享平台、提高服务专业化水平、建立和完善政府购买服务的监督约束机制等四个方面,不断推动儿童福利实现高质量发展。

关键词:社会组织;儿童福利;机制创新

中图分类号: C916 文献标识码: A 文章编号:2096–7640(2022)02-0070-09

一、引言

自中共十六届三中全会明确提出“社会组织”概念,到中共十九大将其作为解决新时代主要矛盾的有生力量,社会组织在共建共治共享社会治理格局中的重要作用不断得以强化。儿童福利作为民生建设的重点领域,其治理水平提升和服务质量发展,同样离不开社会组织的积极作用。随着儿童优先理念在政策实践中不断得以践行,“政府主导、民政牵头、部门联动、社会参与”的儿童福利服务体系逐渐形成。2019年民政部联合多部门制定出台《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》,明确了多方力量共同参与儿童关爱服务的工作格局,并提出“通过政府委托、项目合作、重点推介、孵化扶持等多种方式,积极培育儿童服务类的社会工作服务机构、公益慈善组织和志愿服务组织”。[1]在此背景下,儿童福利领域的社会组织得到快速发展,极大程度地改变了儿童福利责任在政府与家庭之间的摇摆,推动了儿童福利从家庭私域走向社会公共领域。[2]尽管如此,社会组织参与儿童福利领域仍然比较有限,针对孤残、困境儿童提供具有针对性照料服务的社会组织数量不多且专业化能力较低。[3]而国家法团主义框架下的社会组织机制容易导致组织活力缺乏、资源严重依赖、社会服务能力弱等问题,使其难以充分适应新的社会治理需要。[4]由此,需要进一步鼓励和引导社会组织参与到儿童福利的供给,持续推动社会组织在儿童福利事业中发挥作用。

目前,推动儿童福利从狭义走向广义概念发展已基本形成共识,许多研究都强调国家作为儿童福利的责任主体并探讨其责任范围界定[5],从理念、覆盖范围、福利水平上强调儿童优先,并且覆盖范围由特殊儿童、困境儿童向全体儿童扩展,[6-9]同时,进一步强调儿童福利水平的高标准和普惠型模式,这些都要求儿童福利供给的主体结构关系持续调整。我国政府在儿童福利领域的责任不断得到强化,儿童福利公共支出不断加大,儿童相关法律制度陆续建立和完善,国家作为儿童福利的责任主体得以明确,并在相关政策行动中发挥主导作用。[10] 同时,儿童福利社会化发展的思路逐渐得到明确,构建国家主导、家庭尽责、社会参与的“混合式”“社会化”儿童福利体系,成为落实儿童优先、建立儿童权利视角的必然选择,[11-13]社会组织成为儿童福利服务供给的重要主体。尽管如此,政社关系仍然未建立起良性互动机制,导致活力释放不够,需要进一步深化政社合作,推进社会组织在儿童福利服务领域的深度参与。本文试图基于上海儿童福利服务发展的典型经验,对社会组织参与儿童福利服务存在的问题进行剖析,以期进一步提升社会组织的参与动力和积极性,为落实儿童优先理念,推进儿童福利服务社会化的发展提供思路和建议。

二、儿童福利服务内涵界定及儿童类社会组织参与状况

(一)儿童福利服务内涵界定

中国政策制定长期采用狭义的儿童福利服务概念,将其主要服务对象限于孤(弃)儿、残疾儿童等,福利服务对象的覆盖面以及养护方式都受到限制。为了适应社会转型新形势的需要,儿童福利服务体系开始从“补缺型”转向“适度普惠型”,其概念使用也在“儿童优先”目标框架下从狭义走向广义,构建面向全体儿童的福利服务体系逐渐成为共识。民政部关于“一普四分”的适度普惠型儿童福利分类保障制度框架,强调儿童福利是为促进儿童生理、心理及社会潜能的最佳发展而提供的各种服务。此后,儿童优先理念写入“十三五”规划,困境儿童、农村留守儿童等多个儿童项目列入“十三五”公共服务清单。2020年《中华人民共和国民法典》规定,对于家庭监护缺失、不当、不足的儿童,作为公职监护人的民政部门负有代表国家提供兜底性、基础性保护、关爱的职责,[14]进一步拓展了传统补缺型儿童福利服务(关注家庭监护缺失儿童)的内容[15],儿童福利服务的概念内涵得以不断明晰和丰富。可以说,儿童福利服务的对象已经从孤儿、弃婴,到留守儿童、困境儿童,再扩展到事实无人抚养儿童、因疫情影响造成监护缺失儿童等,其服务内容也从基本养育服务向医疗、康复和教育等综合服务延伸。

在上海的儿童福利服务体系构建中,一方面,上海对困境儿童、孤儿、艾滋病儿童等特殊儿童群体的福利给付标准在全国处于较高水平,与儿童发展规划中要达到中等发达国家的水平目标相适应;另一方面,上海儿童福利服务的主要政策对象仍然是孤残和困境儿童,尽管也基于适度普惠性儿童福利的要求,在服务对象方面做了一定的扩展,譬如将艾滋病儿童纳入政策考虑中来,也基于中央政府的政策规定建立了留守儿童关爱保护协调合作机制,但政府职能部门关注的政策对象仍旧是狭义上的,这更多与其提供基本公共服务、承担兜底责任的定位有关。对于非基本公共服务或更广泛的儿童福利服务,上海更多是通過政府、社会和市场等主体合作来推进,从而使其体系建设既强调分类建立儿童福利基本保障制度,也考虑普通儿童的服务需要。由此,本文采用儿童福利服务的广义概念,即面向全体儿童,由政府与社会提供的可以促进儿童生理、心理及社会潜能最佳发展的各种措施和服务,而社会组织的参与,不仅指其以政府购买等形式参与孤残、困境家庭儿童服务,也包括其以公益慈善等方式参与留守儿童、艾滋病感染儿童、普通儿童等更广泛儿童群体的福利服务。

(二)儿童类社会组织的参与状况

根据全国社会组织信用信息公示平台数据整理发现,截至2020年底我国有儿童类社会团体474家,社会服务机构(民办非企业单位)3608家,基金会89家(仅指那些直接以儿童为对象),此外还有以青少年为对象的社会组织近1万家。[16]其中,儿童类社会团体主要包括提供健康促进、志愿者服务、文化艺术、儿童关爱、阅读等服务在内的社会组织,譬如浙江省儿童福利救助协会,主要开展理论研讨、专业培训、咨询服务、信息交流,协助政府开展标准制定等业务。社会服务机构则直接涉及儿童的医疗康复、贫困、教育以及成长等相关服务,譬如北京市石景山区泉源儿童之家,关注对孤残儿童和贫困家庭儿童的医疗、康复、教育及支持性成长的救助,同时,也从事其他有助于儿童生命、健康、生存、发展的相关工作。基金会类社会组织则既有针对特殊儿童,也有针对普通儿童的相关资金支持和服务提供,譬如北京嫣然天使儿童公益基金会重点向唇腭裂儿童提供医疗健康服务、家庭支持服务,也资助公众教育和行业提升以及普通儿童的医疗、教育和贫困等。总体来说,相对于社会组织的快速发展,直接以儿童福利为服务内容的社会组织还难以匹配不断增长的社会需求。

在上海,儿童类社会组织呈现类似的发展。上海社会组织公共服务平台数据显示,截至2020年底,与儿童群体相关的更多是以青少年服务为主的文体、教育培训等内容的社会组织,相关记录达到468条,但直接聚焦儿童福利服务的社会组织仅有89家,包括4个社会团体、4个基金会和81个民办非企业单位(社会服务机构)。[17]第一,儿童类社会团体。主要包括两类:一是儿童咨询服务平台,主要内容为开展技能培训、职业介绍、扶贫帮困、妇女法律援助等;二是儿童教育方面的交流和信息沟通。可以说儿童类社会团体主要是基于儿童发展理念为儿童成长提供相关服务和信息平台,而且有许多工作是将妇女儿童放在一起,从事的工作重心未必是儿童福利服务。第二,儿童福利基金会。上海儿童类专项基金会包括上海市儿童基金会、上海市儿童健康基金会、上海华健儿童伤害预防公益基金会以及上海市儿童福利基金会。其中上海市儿童福利基金会的业务范围更为聚焦,主要集中于特殊儿童对象的福利服务,即为孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等特殊困难儿童提供救助养育、康复治疗、助学帮困等各类儿童福利服务。第三,民办非企业单位(社会服务机构)。其服务内容较多,既有开展社区儿童服务,也有针对孤独症、残疾儿童的治疗和感统训练、心理咨询和指导、社会工作服务等内容(详见图1①),但多以社区中家庭为对象,以主题讲座、举办公益活动、组织课题研究方式为普通儿童提供相关服务。为有特殊困难儿童提供具有针对性照料服务的社会组织较少,已有开展的服务内容包括:自闭症儿童、残疾儿童的寄养、康复训练和助医助养等服务;特殊困难儿童的政策咨询、上门服务、助学帮困等服务;专业社会工作服务;心理咨询、心理援助和危机干预等服务。

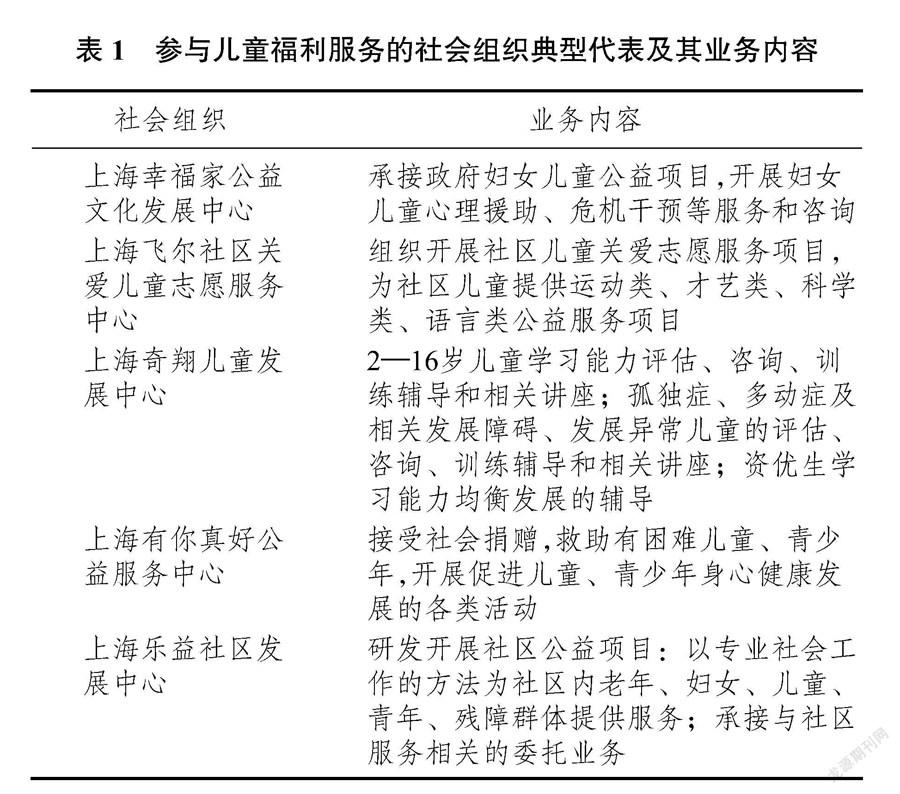

上述内容显示,上海作为儿童福利发展走向前列的城市,社会组织已经深度介入涉及儿童群体的所有领域,但主要参与到以“青少年”为标签的普通儿童服务中,为特殊儿童提供福利服务的社会组织数量和规模仍然有限。2019年上海市儿童福利处调查报告显示,具备为特殊困难儿童提供针对性照料服务能力的社会组织仅74家,包括儿童照料类社会组织35家(涉及自闭症儿童、残疾儿童的寄养和康复训练以及为患病就医儿童提供助医助养等服务)、儿童服务类社会组织39家(涉及特殊困难儿童服务、社会工作专业服务、儿童心理咨询服務等)②,还难以满足各类儿童的个性化需求(详见表1③)。譬如,上海2020年基础教育阶段在校自闭症学生就有802名,如何满足自闭症儿童在基础教育以外的服务就需要社会组织参与,但能够为其提供服务的全部社会组织只有91家(其中很多是成年康复机构,并非针对儿童)。④

三、儿童福利服务中的政府与社会组织互动

关于政府与社会组织之间的关系经常隐藏在国家与社会关系的整体研究中,国内外学者对于两者关系的讨论由于情境不同存在诸多差异。西方学者关于政社关系主要有市民社会和法团主义两大理论视角,前者强调社会组织可以弥补政府失灵在提供公共产品和服务中发挥特殊作用,后者则强调国家或政府对于社会的整合,政府基于自身目的而与社会组织之间形成某种交换和合作关系。这两种理论视角也经常运用于我国社会治理体制改革的解读中,但西方范式与我国本土经验之间的紧张和适用性分歧一直存在。在本土研究中,结构主义和行动主义成为分析政社关系的重要理论工具,前者聚焦于政社关系的结构性特征,以及锚定政社互动形态中的主体位置与权力关系,包括控制论和合作论两种;后者则关注政社互动过程中的主体行动及其策略逻辑,包括依附论和自主论。[18]虽然具体的分类方式和提法存在差异,但都强调政府与社会组织的自身动能性,两者是一种动态双向的关系。

社会组织因为具有灵活、专业、社会动员等优势可以实现“服务替代”,[19]公共服务供给离不开社会组织的积极参与,需要通过鼓励政府购买、委托等多种方式来引导和支持社会组织参与,在具体服务中形成政府与社会组织的合作伙伴关系。对于那些仅提供服务而无挑战权威特性的社会组织,应该积极推进政社合作策略。[20]当然,也要看到社会组织时常存在失灵现象,社会组织因活动空间、技术能力和资源链接等诸多方面的缺陷而导致服务质量和效率不高,这有可能导致“政府回购服务”实现逆向替代,[21]要求政府对社会(组织)提供政策层面的保护和资源方面的支持。在儿童福利领域,社会组织的能力和参与度还非常有限,互动表面活性不足、社会力量参与不畅、资源统筹效能有限、福利服务内容供需脱节等是导致社会力量活力释放不够、儿童福利服务发展滞后的重要原因。[22]要实现社会组织的积极参与,形成良好的政社关系,不断提升儿童福利服务供给水平,政府必须在政策等多方面持续加大引导和扶持,同时,考虑到其服务对象是儿童的特殊性,政府必须对其行为进行规范化管理。而对于社会组织来说,则主要依靠自身的社会服务能力来实现与政府之间的互动,可以说基于行政权力配置和专业技术能力形成的互动已成为两者互动的主要方式。接下来,以上海为例,对政府与社会组织互动的过程进行探讨,考察儿童福利服务中的政社互动形式以及政社互动的背后逻辑。

(一)基于行政权力配置的互动:政府对社会组织的引导、扶持与规范

行政权力配置通常是指纵横双重角度形成行政权力协调配合的内部结构体系以及政治权力向行政权力转变过程的合理和合法,[23]其过程意味着在政府内部及处理政府与社会关系中的分权和授权。随着我国政府职能的不断转变和社会的持续分化和转型,政府购买服务成为政府行政权力配置调整的重要内容。在儿童福利领域,政府购买服务这种形式已经得到广泛推行。政府为吸纳社会组织参与服务供给,不断强化对于社会组织的引导、扶持与规范。譬如,专门出台《上海关于促进和规范特殊儿童服务类社会组织发展的意见》(沪民儿福发〔2019〕7号),从政府购买、培育孵化、人才队伍建设三个方面对参与儿童福利的社会组织进行扶持和引导,同时,强调支持社会组织在托育服务、家庭服务、健康服务等领域积极承接项目和提供专业服务,为社会组织积极参与儿童福利提供有利环境和条件,持续推动社会组织在儿童福利事业中发挥作用。[24]

1.引导和扶持社会组织参与儿童福利供给

在儿童福利服务提供中,政府可以通过打包委托、合作共生、专项政府购买服务等方式形成与社会组织之间的合作,而引導和扶持的方式体现在两个方面。一是项目培育。上海市通过政府委托、项目合作、重点推介和孵化扶持等方式,降低运营成本,加大儿童类社会组织的培育力度,推动社会组织加强专业化、精细化和精准化服务能力建设。其中,尤其要加强人才队伍建设,积极推动把社会组织中从事特殊儿童教育的人员纳入上海特教人员范围,在岗位培训、职称评聘等方面给予倾斜支持,对从事儿童福利服务的社会组织中持有社会工作师证、特殊教育教师资格证等专业技术人员给予补贴。同时,鼓励专业院校与该领域内的社会组织开展合作,以其作为儿童福利服务的实训基地,加快儿童福利社会工作者的培养。二是政策优惠。除了针对所有社会组织的水、电、煤、有线电视等公共事业收费优惠政策之外,考虑服务对象是儿童的特殊性,鼓励从事儿童福利服务的社会组织购买综合责任保险或给予其专项补贴,有条件的区还可以通过公益创投、补贴奖励、提供场所、减免费用等多种方式,支持相关社会组织启动成立和初期运作,降低其运行成本。

2.加强政策规制和指导

为了确保儿童利益能够得到充分保障,上海市政府不断强化对儿童福利服务过程的规范和指导。考虑到许多社会组织存在服务能力不足、运营不够规范等问题,基于儿童的人身安全考虑,对于那些提供生活照料、养护等儿童福利服务的社会组织,政府从登记指导、服务指导、监督管理、信息公开等方面强化机构运行和服务的安全性、规范性和专业性。同时,通过明确儿童福利服务组织的主管部门,制定针对特殊儿童的服务标准、从业人员标准、设施配置标准和活动项目标准,进一步加强对其规范指导。2020年考虑到新冠肺炎疫情对于儿童群体的冲击,为进一步加强儿童福利服务和儿童保护,上海市政府专门出台相关疫情防控工作规范,对于儿童福利服务机构在应急预案、防控宣传、封闭管理、分区域管理等10个方面加以规制和指导,对于社区特殊儿童,则明确每日关爱机制、纳入社区防控体系、基本生活保障、实际生活照料、防控宣传等6个方面的规范要求。[25]

(二)基于专业技术的互动:社会组织的专业技术服务和资源整合能力

相较于社会组织的独立性,当下我国社会组织的专业性、公信力、制度建设等自身能力和管理问题更值得关注,[26]这也是公共服务供给中社会组织与政府之间形成互动合作的基础。组织社会学认为当工作嵌入复杂的“技术关系”和跨组织的“交换网络”时,组织的核心任务在于理性地完成技术性活动与协调外部依赖关系。[27]从社会组织的角度可以将社会服务能力分为两个关键要素,即“专业技术”与“资源整合”。政社合作获得的“专业技术”并非必然改善社会服务质量,“技术应用”还需要组织资源的相互构造,[28]由此需要从专业技术服务能力、资源整合能力两个方面来分析。

1.专业技术服务能力

对于专业技术能力,一般都是采取专业资格等级来衡量,但是对于社会组织来说只考虑专业技能等级证书持有情况并不够,还需要采用综合指标。

《上海社会组织评估指标》中关于社会服务机构的评估,确立了基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价4个一级指标,其工作绩效中关于服务提供和业务服务的二级指标,由业务规模效益、服务专业性、服务效果与影响、服务政府、服务社会等三级指标构成,其中服务专业性从服务定位、服务技术能力、服务过程的资源保障来评估。[29]从上海2020年第一批、第二批社会组织评估结果看,没有一家从事儿童福利服务的社会组织达到3A级别,仅有1家针对青少年的社会工作类组织(上海市阳光社

区青少年事务中心)入选5A, 其主营业务包括政府委托的14—25周岁社区青少年教育、管理和服务事务,突出显示其技术能力、资源保障能力总体还不高。[30-31]该类社会组织持有“社会工作者”资格证书人员占比较低,儿童类服务培训途径少、培训与工作匹配度低,而且人员稳定性差,员工薪酬普遍不高,大部分刚入职的员工薪酬在每月3500—5000元不等,平均工作年限为2—3年,[3]这些问题对其提高专业儿童服务的能力带来较大限制。

当然不能依此完全否定该类组织的专业性,在社会组织评估的4个一级指标中,涉及服务专业性内容的指标所占权重不高。因此,是否能够对儿童类社会服务机构专业化水平进行有效衡量还存疑。

这个评估标准是针对所有社会组织的,主要强调的是社会组织自身的组织建设、内部管理能力建设,它并不是针对专业服务能力的指标,所以我觉得不是很合适。(2021年1月8日 A社会组织人员TY)

实践中由基层民政部门委托第三方进行评估,其评价标准往往基于经验或其他服务领域的标准(譬如养老服务或儿童社会工作),其专业技术能力评估具有一定的科学性和规范性,但较少考虑到儿童类社会组织的特质。

缺少对(各类)社会组织评估的一个体系。比如,养老社会工作评估标准,老人(需求) 该怎么评估,机构该怎么评估,现在考核放权给了区民政局,但区一级很难把握标准。(2020年11月7日某区民政工作人员Y)

由此可见,当前关于儿童类社会组织的能力评估缺少一个统一标准,主要由各区根据其他社会组织的招标要求来做判断,尚未实现对专业能力的有效评价。

2.资源整合能力

在儿童福利服务供给中,政府寻求社会组织参与,更多是希望利用社会组织提供公共服务的能力,而且政府在购买服务的过程中多策略地扩大非对称依赖,使社会组织成为公共服务供给的长期协作者。对于社会组织来说,一方面需要扩大自身的行动空间,另一方面则需要积极寻求资源,通过内外部协调合作来达成服务目标。这要求社会组织不断强化自身资源链接和整合能力,这种链接既包括不同团体资源合作,也包括链接政府资源。对于资源整合能力,有学者从服务整合(顾客层面)、系统整合(组织层面)和系统发展(系统层面)三个方面来探讨政府与其他主体的协作供给,强调服务供给要实现服务对象、服务提供组织之间以及与不同性质的服务系统之间的关系和互动,协作越深整合能力要求越高。[32]在儿童福利服务供给中,这种协作供给主要表现为两个方面。

一是服务资源整合。对于社会组织来说,其需要充分利用最广泛的社会力量来实现资源链接,实现问题的有效干预和解决,同时,对于社会组织来说,维持自身的生存发展也至关重要。

社会组织需要承接好多项目,如果依靠单一来源的话早就死掉了。政府会顾虑将这么多钱投在不同项目上,可能会造成叠加或者重复给了同一个社会组织,需要在资金使用和项目匹配上划清界限,但实际上这是分不清的。(2020年11月7日某区社区服务中心工作人员M)。

对此,社会组织会从资金和服务资源上尽可能寻求政府多部门的支持和协作,但是这种资源链接和整合更多是寻求与政府资源的整合,缺少与社会其他主体间的横向合作。

二是服务队伍整合。社会组织自身的人员很少,要很好地完成儿童福利服务这样复杂系统性的事情,就必须实现人员队伍的整合。在上海三級儿童福利服务体系中,所有街道、乡镇都配备儿童督导员,居村委配备儿童主任,人员队伍架构已经基本齐整,但还存在兼职或人员能力不足问题。

很多社会组织就几个人,人手非常有限。虽然也招募了一些社会工作者,但儿童福利事务太多太杂。既要提供困境儿童个案服务,又要参与社区儿童类项目运作。这就必须要志愿者、社区居民、辖区企业等主体共同来做。(2020年12月7日某区基金会工作人员M)

社会组织要发挥作用或开展相应服务,必须努力实现与现有人员的对接,同时,还要努力实现横向合作,譬如通过志愿者平台来保证人员储备的充分性。上海志愿者网络平台数据显示,2020年涉及儿童群体的项目招募达到171条记录,其中直接以困境儿童为对象的活动招募有3条记录,内容为志愿帮扶、儿童关爱和DIY烘焙等,参与人数分别为13人、50人和11人。⑤可以说,在社会组织自身人员有限的情况下,志愿者成为儿童福利服务项目的重要参与人员。

四、社会组织参与儿童福利服务供给的困境

基于以上分析,可以看到政府不断加大引导、扶持、规制和指导社会组织参与儿童福利服务供给,政策环境得到不断改善,但对于儿童类社会组织如何鼓励、支持和监督评估,还存在诸多需要改进的地方。而社会组织自身在专业技术和资源整合能力上也存在不足,极大地影响了政府与社会组织合作的效能,进而影响了儿童福利服务供给的质量和水平。

(一)社会组织参与的结构性支持困境

儿童福利服务供给需要社会组织广泛参与,社会组织在供给结构中的位置决定了其行动的逻辑和可利用资源的情况,进而影响了其与政府合作的效果以及福利目标的实现。从上海儿童类社会组织的发展状况看,其对政府的依赖性较强,行动的自主能力较差,而政府对其资源支持有限进一步制约了社会组织的生存和健康发展能力。

1.社会组织依赖性较强

社会组织在组织形式、管理体制和活动经费等方面都严重依赖政府。这种合作依赖关系的形成有着深层的现实动因,但也导致社会组织内生动力较弱。从上海实践来看,其儿童福利服务领域中的社会组织也普遍存在这种结构困境,具体表现在三个方面。一是行动依靠政府授权。社会组织依据与政府间的购买或委托协议在儿童福利领域开展服务,资金使用、活动运作等都需遵循相关合同规定,各种组织资源调配和活动开展都依赖于政府、基层社区平台进行配合和提供合法性,这使得其活动范围与方式、资源使用与链接等受到限制。二是资金依赖。除了部分以普通儿童文体教育服务为内容的社会组织可以通过增值服务获得收益以外,绝大多数儿童类社会组织都依赖于政府(或部分社区基金会)提供资金支持。在上海,尽管社会组织通过政府购买已经广泛参与到儿童福利服务领域,但由于资金支持有限且不固定,大多数社会组织为了生存需要同时参与多个领域的招投标,最大可能地获得政府多部门的资金和行政资源以维持自身的生存。在政府购买服务中,社会组织承接的项目大部分为限定性经费项目,人员经费所占比例较低,且业务缺乏其他渠道经费来源;同时,儿童类社会组织尚难以达到4A或5A等级,从而影响其项目购买数量和经费支持力度。某些社会组织只能依靠街镇和社区的经费支持、租金减免等维持其活动的开展。尽管2020年上海市级层面专门成立儿童福利基金会对相关社会组织给予资金支持,但其资金来源仍然是以社会资金为主,支持力度仍然有限。三是考核约束。政府往往需要依据相关考核指标对社会组织的服务或活动效果进行评估和验收,两者之间的监督评估者和服务生产者的关系,使得社会组织会充分基于委托方意图办事,缺乏行动的自主意识,呈现较强的行政依赖,其与政府之间难以形成平等的伙伴关系。[33]

2.缺乏有效的监督和评估机制

就社会组织评价来说,上海在全国最早制定政府购买社会组织的绩效评价体系,确立了包括项目决策、项目管理和项目绩效在内的指标维度。但这种“事前规划—事中监管—事后评价”的整体绩效评价,由于受到传统监管模式影响,基层政府不断强化事中监管,而对事前规划和事后评价重视不足,[34]同时绩效评价管理办法执行中的变通性解释以及监管、评价措施的模糊性,使得基层政府在履行监管、评价职责中存在随意性。[35]在政府购买儿童类社会组织服务的基层执行过程中,由于专门评估指标缺失,难以采取明确的绩效约束,其监督评估很多时候只能参考儿童社会工作机构或养老服务的相关指标。而且相关的评估和考核充分放权给区级民政部门,由其根据社会组织的招标要求自行判断,实践中常常局限于满足流程的规范性但难以做到有效评估。同时在评估过程中受制于专业人员素质和程序规范性,很多第三方评估人员对于社会组织运作的项目和绩效目标了解不够。在上海,有能力参与政府购买的儿童类社会组织不多,其不同于养老服务有众多的参与竞标者,在民政部门主导、社会组织有限参与的情况下,难以实现社会组织的服务能力客观评估,只能加强个案督导和遵循一般的社会组织评估标准来实现规范和约束。随着儿童福利的政府主体责任明确,其职能部门儿童福利处正在协同社会工作协会、福利机构等相关部门推进独立的评估指标,但关于如何应用评估的结果还没有清晰的方向。

(二)社会组织参与的专业行动困境

1.专业服务能力较弱

儿童福利领域的社会组织数量比较少,尤其是从事儿童照料类服务的社会组织还不多,其介入的具体服务存在较强的同质化。在普通儿童服务方面,上海社会组织多集中于儿童或青少年的文体活动类、手工类等服务,课程辅导类服务较少。这使得社会组织自身特色不足,没有突出的品牌项目,活动创新性不够。在特殊儿童服务方面,社会组织未能充分表现出其专业性和不可替代性,人员专业能力不足。譬如较有影响力的青聪泉、三叶草这两家社会组织,持有“社会工作者”资格证书的人员分别占成员总数的6.9%、10.71%,极大影响了其提供福利服务的专业化水平。⑥同时由于该类社会组织可利用的资源较少,普遍难以持续和有效地开展服务活动,在筹集资金、项目策划、项目运作等方面离目标要求还存有差距。许多社会组织不能专注于提供儿童类服务,既服务于儿童,也服务于社会孤老、伤残人士等,其服务对象年龄跨度大,业务范围也更为综合,包括为老年人和困難妇女提供便民服务、为家庭开展教育指导、为社会工作开展宣传培训等,但实际上许多儿童服务项目(尤其困境儿童) 的开展需要比其他服务项目消耗更多的人力。

2.社会动员能力受限

社会组织一方面需要积极与政府形成互动,另一方面还需要积极寻求社会力量的合作,譬如社区基金会、社会公益团体、企业、社区居民等,尤其是对在社区开展儿童类项目的社会组织来说,能否获得社区居民的支持至关重要。目前政府全力打造的儿童督导员、儿童主任队伍已经全面建成,要求社会组织的行动充分利用政府的组织网络,尤其是在社区内要广泛地依靠儿童相关人员队伍,凝聚社区居民力量,积累社会资本来实现儿童服务类活动的良好展开。然而,很多时候社会组织还难以有效链接到资源平台,充分获得儿童服务对象的相关信息。在上海,困境儿童的信息主要来自居委会或职能部门,出于政府信息保密或隐私权保护的考虑,社会组织往往难以充分获得服务对象的家庭监护能力相关信息,从而实现对服务对象的有效评估和服务介入。同时,社会组织在社区独立开展工作的能力十分有限,需要更多地依靠政府来链接资源和人员,通过发挥志愿者、社会工作者、社区居民、企业以及慈善公益组织的力量来实现服务供给。但这种资源利用更多在于内部资源整合,缺少外部资源共享平台和导入机制,极大限制了社会组织多方资源横纵合作的可能性,从而导致社会组织难以实现社会多元主体力量的充分动员和引导参与。这不仅使其专业性受到质疑,而且影响了社会组织的社会资本形成和行动空间拓展。

五、社会组织参与儿童福利服务的机制创新路径

适度普惠型儿童福利体系的构建和完善,在强化政府责任的基础上,需要包括社会组织在内的多方协作协同。要实现儿童福利的高质量发展,就必须充分发挥社会组织在民生保障和社会治理创新中的主体作用,不断构建和完善政府与社会组织之间的良性互动机制,践行儿童优先理念,不断加强儿童福利供给。儿童类社会组织面临的结构问题和行动困境,可以从四个方面加强改进。

(一)持续推进政社关系调整,鼓励和支持儿童类社会组织自主创新

在当前儿童福利服务整体供给不足的情况下,要进一步落实政府对于孤残、困境儿童和留守儿童等重点群体的“兜底”保障责任,还需要不断转变其自身职能,推进治理体制机制创新,不断加强对于社会组织的扶持和引导。一是要持续加大儿童类社会组织的培育和扶持,譬如可以拨出专款或具有针对性的资金扶持,为其提供孵化与培育以及活动开展经费补贴,对于从事比较紧缺的照料类儿童服务的社会组织,还可以设立相应的奖励经费。二是要鼓励和支持社会其他主体对于儿童类社会组织的扶持,可以设立专门基金会(譬如上海的儿童福利基金会)、搭建社会募捐平台对儿童类社会组织进行重点支持,还可以通过加大项目制的推进,以项目平台来支持其服务运作。三是要考虑到儿童福利服务的特殊性,儿童群体具有发展性特点,要肯定他们自身的主体性以及服务本身的发展性和连续性,政府要积极引导社会组织创新服务内容和形式,满足儿童群体发展性和连续性的服务需求。

(二)加大政策供给,鼓励和支持社会组织提供专业化服务

为满足儿童的多样化需求,推动儿童福利服务事业的高质量发展,必须加大社会组织相关人才的培育,提升他们的专业化服务能力。一是政府职能部门可以立足提升社会组织的专业能力,通过出台相应的法律法规和部门规章,聚焦社会组织专业化能力的提升,为其工作人员提供知识技能、政策法规等培训,对具有发展潜力、能够提供专业儿童福利服务的社会组织进行专业化、多层次培育。尤其是对于那些有望转型的儿童类社会组织,要充分利用现有社会组织孵化平台,对其结对帮扶、重点培养,不断加强专业儿童类社会组织的培育。二是可以充分利用“互联网+”、物联网技术等打造搭建社会组织信息服务平台,提升社会组织链接社会资源的能力。同时,还可以充分发挥社会工作者协会的作用,组织专家队伍加强项目管理和现场督导,提高项目专业化水平。三是可以通过打造职业人才认证,健全和完善社会组织的人才教育制度,不断加强儿童类社会组织的人才培育机制。同时,要积极引入第三方组织和基层社区参与社会组织服务评估,推动儿童福利服务的专业化发展。

(三)打造资源共享平台,充分引导社會参与

社会组织要充分利用儿童福利机构和未成年人保护中心打造的载体平台,依靠此类儿童福利横纵体系,有效整合社会资源,引导社会参与。一是要建立联动平台,使儿童类社会组织可以顺利转介需要专业帮助的儿童,也可以寻求与多个部门或机构(如社会工作协会、基金会、儿童医院、律师事务所等)合作,在流转过程中产生的经费可以在结案后申请,而不是必须前置性申请。同时,随着未成年社会保护网络的不断健全,社会组织还应该积极依托区级未成年保护中心的平台载体,积极寻求与多主体之间的联动。二是要充分利用儿童友好社区提供的相关资源平台。儿童友好社区致力打造的儿童之家,既可以接触到社区内的孤残、困境儿童等,也可以在社区为普通儿童提供便利服务。由此,可以充分发挥现有“一中心多站点”的网络布局,引导专业社会组织参与社区儿童友好社区的建设,整合资源和优化服务,不断提升儿童福利服务能级。三是要建立儿童福利服务的社会组织资源库,绘制为儿童提供服务的社会组织地图,厘清各个社会组织能提供的各项服务。既方便为需求方(各区及街道政府职能部门)提供菜单式服务,也能为有突发需求的困境儿童提供帮助。

(四)建立和完善政府购买社会组织服务的监督约束机制

政府购买儿童服务项目既要考虑购买程序的公正性,还要考虑项目开展的实际情况。一是目前政府购买儿童服务项目的周期以1年居多,考虑到儿童帮扶的特点,该类项目的服务周期可以适当放宽至2—3年。二是要推进项目制的广泛运用,进一步完善政府购买服务的实施细则,建立合理有效的儿童服务成效评估机制。在服务期限内要加强社会组织评估与监督,绩效评价要精细化和立体化,不仅要从量化数字上进行评价,还需增加质性评价的比例。三是考虑到儿童的成长环境及其面临的困境具有特殊复杂性,政府必须严格审查社会组织的专业资质以保证项目成效,避免对儿童造成二次伤害。应进一步规范项目资金的使用方向,重点向满足困境儿童人身安全、康复、心理服务、社会融入等基本需求方面的服务倾斜。总体来说,政府必须进一步加强儿童类社会组织的规范和引导,把促进社会组织发展及完善购买服务的内容纳入绩效评估与监督问责机制中,确保社会组织的儿童福利服务供给能够规范运行和可持续性发展。

注释

①②⑥参见2020年8月上海民政局儿童福利处内部资料《关于促进和规范儿童照料服务类社会组织发展的调研报告》。

③根据相关社会组织网站信息整理所得。

④根据自闭症家园网数据整理所得,网址为https://www.asd-ho me.cn/InstitutionDlist/regoin_id/10543.html。

⑤根据上海志愿者网络平台数据整理所得,网址为https://sh.zhiyuan yun.com/。

参考文献

[1] 民政部.关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见[EB/OL].(2019-05-28)[2022-01-13]. http://www.gov.cn/ xinwen/2019-05/28/content_5395417.htm.

[2] 朱浩.新中国70年儿童福利的理念、政策与发展趋向[J].中州学刊, 2020(2):84-90.

[3] 华怡佼.社会组织参与服务城市困境儿童的现状与对策——以上海市为例[J].少年儿童研究, 2020(9):40-52.

[4] 崔月琴, 沙艳.社会组织的发育路径及其治理结构转型[J].福建论坛(人文社会科学版), 2015(10):126-133.

[5] 霍利婷.国家干预儿童照顾:理论基础、国际经验与中国现实[J].社会政策研究, 2018(2):91-102.

[6] 成海军.中国儿童福利制度转型与体系嬗变[J].社会福利(理论版), 2012(9):24-30.

[7] 佟新.中国的儿童福利理念与制度需要反思[J].社会政策研究,2017(1):24-28.

[8] 陆士桢.建构中国特色的儿童福利体系[J].社会保障评论,2017(3):70-78.

[9] 郑功成.中国儿童福利事业发展初论[J].中国民政, 2019(11):51-53.

[10]刘继同.中国儿童福利时代的战略构想[J].学海, 2012(2):50-58.

[11]童小军.国家亲权视角下的儿童福利制度建设[J].中国青年社会科学, 2018(2):102-110.

[12]岳经纶, 范昕.中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构[J].中国社会科学, 2018(9):92-111,206.

[13]黄晓燕, 张恒茜.基于制度比较基础上的中国儿童福利政策转向[J].社会工作与管理, 2019(4):14-20.

[14]第十三届全国人民代表大会第三次会议.中华人民共和国民法典[EB/OL].[2022-01-13]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml.

[15]姚建龙.民法典的颁行与儿童福利工作的因应[J].中国民政, 15-16.2020(12):

[16]全国社会组织信用信息公示平台[EB/OL].[2020-12-16].https:// datasearch.chinanpo.gov.cn/gsxt/newList.

[17]上海社会组织公共服务平台[EB/OL].[2020-12-16].http://mzj.sh. gov.cn/shzz/index.html.

[18]彭少峰.理论脉络与经验反思:政社关系研究述评[J].社会主义研究, 2019(2):166-172.

[19]萨拉蒙.公共服务中的伙伴[M].田凯, 譯.北京:商务印书馆,2008:276.

[20]康晓光, 蒋金富.政府—社会组织博弈研究[M].新加坡:世界科技出版公司, 2013:237-243.

[21]杨宝, 杨晓云.从政社合作到“逆向替代”:政社关系的转型及演化机制研究[J].中国行政管理, 2019(6):87-93.

[22]谢琼.中国儿童福利服务的政社合作:实践、反思与重构[J].社会保障评论, 2020(2):87-100.

[23]魏崇辉.行政权力合理配置视域下政府与社会之和谐互动[J].,中国发展2011(2):39-42.

[24].上海市民政局关于促进和规范特殊儿童服务类社会组织发展的意见[EB/OL].(2020-05-19)[2022-01-13]. http://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan278_0-2-8-15-55-230/20200519/MZ_zhuzhan

[25].上海市民政局关于印发《本市民政系统服务行业疫情防控工作规范》的通知[EB/OL].(2020-05-19)[2022-01-13]. http://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan292_0-2-8-15-55-244/20200519/MZ_zhuzhan292_47792.html.

[26]孙照红.政府与社会关系70年:回顾与前瞻——基于社会组织管理制度的分析[J].中共杭州市委党校学报, 2020(2):56-61.

[27] MEYER JW, ROWAN B. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony[J]. Americanjournal of soci- ology, 1977, 83(2):340-363.

[28]张燕, 邱泽奇.技术与组织关系的三个视角[J].社会学研究,2009(2):200-215,246.

[29]上海市民政局.上海市社会组织评估指标[EB/OL].(2020-05-22)[2022-01-13].http://mzj.sh.gov.cn/MZ_shetuan421_0-2-3-357-417/20200522/MZ_shetuan421_134708.html.

[30]上海市民政局.上海市民政局关于2020年度上海市第一批社会组织评估等级的公告[EB/OL].(2020-07-29)[2022-01-13].http:// mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan23_0-2-8/20200729/830d1a553

[31]e2f4f9dac5af0cfc1c113ed.html. 上海市民政局.关于确认2020年度第二批社会组织评估等级的公告[EB/OL].(2020-12-24)[2022-01-13]. http://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan2715_0-2-8-15-55-2712/20201224/cd296611887a4bee90567056379700b1.html.

[32]敬乂嘉, 陈若静.从协作角度看我国居家养老服务体系的发展与管理创新[J].复旦学报(社会科学版), 2009(5):133-140.

[33]高丽茹, 万国威.福利治理视阈下城市困境儿童的福利提供——基于南京市FH街道的个案研究[J].学术研究, 2019(4):56-63,113.

[34]王克强, 马克星, 刘红梅.政府购买社会组织服务项目的绩效评价经验、问题及提升战略——基于上海市的调研访谈[J].中国行政管理, 2019(7):42-47.

[35]张海.基层政府购买社会组织服务中的目标置换问题及其治理[J].学习与实践, 2021(4):95-105.

The Dilemma and Mechanism Innovation of Social Organizations Participating in the Supply of Children’s Welfare Services: A Case Study of Shanghai

ZHU Hao, XU Shuhong

(School ofPolitical Science and Public Administration, East China University ofPolitical Science and Law, Shanghai, 201620, China)

Abstract: Social organization serves as an important supplier of children’s welfare services, so how to play its role has become critical to improve children’s welfare services. Taking the experience of Shanghai as a typical example, this article discusses the interactive relationship between the government and social organizations. It is found that the way of providing services and their contents are far from meeting the needs of children. There are structural and action dilemmas ranging from strong dependence, absence of effective supervision and evaluation mechanism to poor professional services and social mobilization. Therefore, high-quality development of children’s welfare requires promotion from four aspects including encouraging and supporting social organizations to innovate services, building a resource-sharing platform, upgrading service specialization as well as establishing and improving the supervision and constraint mechanism of government procurement for public services.

Key words: social organizations; children’s welfare; mechanism innovation