西南丘陵山区农村居民点空间重构

——以四川省南部县为例

2022-06-06莫红川王如渊唐弘扬

莫红川,王如渊,2,曾 琨,唐弘扬

(1.西华师范大学 地理科学学院,四川 南充 637009;2.宜宾学院, 四川 宜宾 644000;3.广西民族大学 马克思主义学院,南宁 530006)

农村居民点是农村人口聚居的场所与发展农业生产的地域空间载体[1-2]。重构是指对原有不合时宜的系统进行解构再塑造,从而实现系统优化的一种方法论[3]。农村居民点空间重构是在自身发展需求和外部驱动力综合作用下对农村生活空间格局的再塑造[4-6],是人类适应区域自然地理环境、社会经济条件等诸多因素的综合反映。随着我国新农村建设、脱贫攻坚、乡村振兴战略有序推进,农村发展进入了新阶段,政府对于农业农村的投入力度大大加强,来自外部的强大驱动力和农村的自生发展诉求发生了变化,使农村居民点重构在空间演变过程中呈现出新的特征。学者们广泛聚焦于农村居民点研究。从研究区域看,包括丘陵山区、平原、盆地和高原等多种地形[7-13];从研究视角看,多从“空心村”整治、精准扶贫、三生空间入手探讨农村居民点空间重构及优化[14-19]。文献关注点集中在特定时点上农村居民点的空间分布及影响因素、农村居民点重构与土地资源集约节约利用等,对于特定类型地区在较长时期农村居民点空间重构的演化关注不够。西南地区以山地丘陵为主,地貌类型复杂多样。近年来,随着我国大规模推进新农村建设、乡村振兴、土地整理,区域农村居民点在区域空间上发生了重大变化,在宏观和微观层面都体现出新的特征。本文以典型的低山丘陵地区南部县为例,基于GIS空间分析手段,在实地走访调研的基础上,探讨丘陵山区农村居民点的时空分布与演化特征,旨在为丘陵地区全面推进乡村振兴和农村现代化建设提供借鉴。

1 研究区概况

南部县位于四川盆地北部、嘉陵江中游,地处秦巴山区南部,是典型的低山丘陵区。全县面积2230 km2,其中农村地区占全县总面积的98.65%。全县地貌类型相对复杂,包括平坝、台地、低丘、高丘、低山5个基本类型,地势上西北高、东南低。区域辖4个街道、33个镇、5个乡。2019年末,全县总人口(户籍人口)123.6万人,其中农业人口102.6万人,农村人均可支配收入14 908元。

2 数据来源与研究方法

3 农村居民点时空演变特征

3.1 农村居民点时间演变特征

运用ArcGIS 10.3软件,分别从两次全国土地调查成果中提取农村居民点图斑,从而生成农村居民点用地分布图(图1),农村居民点图斑个数、图斑总面积、图斑平均面积、最大图斑面积、最小图斑面积、图斑密度等指标如表1所示。

分析表1和图1可知,2009—2019年,南部县农村居民点图斑个数和图斑总面积呈现增长的趋势,由89 582个增加到107 572个,面积由15283.37 hm2增加到15789.47 hm2,增长幅度分别是20.08%、3.31%。平均图斑面积由2009年的0.17 hm2减少至2019年的0.15 hm2;最大图斑面积由2009年的14.49 hm2减少至2019年的6.91 hm2;最小图斑面积由2009年的2.59×10-4hm2增长至2019年的50.36×10-4hm2;2019年图斑密度较高,达4823.86个·hm-2。上述结果表明:南部县10年来农村居民点扩张较快,图斑个数增长明显,因而图斑密度增加;农村居民点多户连片规模在减小,小型居民点数量在增加,农村居民点总体上空间破碎化的程度加大。

表1 南部县2009年和2019年农村居民点统计

3.2 农村居民点空间演变特征

南部县地貌类型相对复杂,海拔263~818 m,本文以海拔500 m为界,分为丘陵区和低山区两个地形区进行讨论分析[20]。如表2所示:相比于2009年,2019年丘陵区居民点图斑总量增长20.13%,低山区增长19.6%,说明居民点在整体上向地势平缓的地区迁移。同时,无论是丘陵区还是低山区,居民点平均图斑面积均呈下降趋势,说明在微观空间上,居民点空间分布的破碎化程度在增加。

表2 2009、2019年南部县不同地形区农村居民点统计

核密度分析显示(图2、图3):从整个县域来看,2019年农村居民点分布密度总体高于2009年,表明10年间农村居民点的密度增大,且县域内农村居民点整体上呈现出由分散向集聚转移的特征。在地理环境指向上,集聚的趋势主要趋向丘陵区;在社会经济要素指向上,集聚的趋势趋向原有基础较好的城镇(南隆街道、蜀北街道、滨江街道、永定镇)、重要经济中心(建兴镇)、交通中心(流马镇),以及旅游目的地(碑院镇)。

4 农村居民点的指向性分布特征

4.1 基于地形位指数的农村居民点空间分布

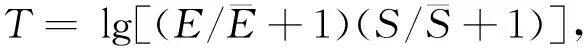

计算得到2009年和2019年南部县地形位指数,并将其分为5个等级:1级(0.2

表3 2009、2019年不同地形位指数下的农村居民点分布

4.2 基于耕作距离的农村居民点空间演变

2009年和2019年居民点耕地指向的分布数据如表4所示。2009—2019年间,农村居民点向距离耕地100 m范围内集聚,居民点图斑个数和面积增长量分别占总增长量的99.57%和99.17%;距离耕地100~200 m以及200 m以上范围内,居民点图斑个数和面积占比均非常小。这表明10年来,农村居民点集聚度以耕地为中心向外急剧降低,临近耕地布局是南部县农村居民点分布的重要特征。

表4 2009、2019年耕地近邻距离范围内农村居民点分布

4.3 基于亲水性的农村居民点空间分布

对全县水域(仅河流水系、水库水面,坑塘水面忽略不计)做近邻分析,结果见表5。2009—2019年,距离水域500 m范围内农村居民点图斑个数增长了10 730个,占总增长量的59.64%;距离水域500~1000 m范围内,图斑数量亦有增加;距离水域1000 m以上的区域内,2019年较2009年,图斑数量增加了50个,图斑面积减少567.64 hm2。结果表明,南部县农村居民点分布密度与水域距离呈反向集聚特征,距水域越远,农村居民点分布密度减小,但趋势平缓;同时,2019年与2009年相比,农村居民点“亲水”分布特征更加明显。

表5 2009、2019年水域近邻距离范围内农村居民点分布

4.4 基于通达性的农村居民点空间演化

对全县农村道路进行多环缓冲区分析,结果见表6。农村居民点趋向于距离道路300 m范围内布局,扩张面积达13 226.45 hm2;距离道路300 m以上范围内,图斑面积和图斑个数均呈减少趋势。说明县域内农村居民点的分布受农村道路的影响,距离道路越近,农村居民点分布越集中,新增农村居民点多临近道路分布。

表6 2009、2019年道路近邻距离范围内农村居民点分布

5 农村居民点重构的影响因素

5.1 地理环境是基础性支配因素

自然条件对农村居民点空间重构起着长期稳定的基础性、支配性作用[4]。南部县是农业大县,农业产值占地区生产总值的15%左右。由于地形限制,大型农业机械无法正常作业,导致距耕作距离是农村居民点布局不可回避的重要考虑;同时由于人多地少,耕地的充分利用也是基础性因素,这是区域农村居民点的趋平缓坡地分布特征的重要自然地理基础。另一方面,由于南部县地处川东北丘陵区,平均坡度11.86°,平均高程409.85 m,地势平缓,居民点趋平缓坡地分布,在房屋建设成本、配套基础设施成本等方面投入较小。

5.2 政府政策是重要的引导因素

各级政府围绕“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”这一主题,开展了土地整治、农村危房改造、土地增减挂钩以及国土空间规划编制等工作,这一系列举措加快了农村居民点的空间重构。在国家政策牵引下,南部县致力于打造“亲水南部”,立足“一江五湖”,培育发展乡村生态旅游,多规合一,以国土空间规划为指导,严格落实《土地管理法》中“一户一宅”的规定,引导农村居民点向生态宜居、资源集约利用等方向重构[21]。同时,土地产权的三权分置也是农户集中迁移的重要制度前提。

5.3 政府财政专项投入是重要的资本驱动因素

依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》可将农村危房鉴定为C级或D级。对于C级危房的改造,修缮加固即可;对于D级危房的改造,则有原址重建和异地选址重建两种方式,其中异地选址重建对于农村居民点重构的影响颇大,一定程度上加速了重构进程。同时,户均补助标准的提高,进一步激发了农村居民修缮(建)房屋的动力。南部县是国家扶贫开发重点县,享受政策倾斜幅度大,在落实农村居民住房安全有保障方面成绩突出,农村居民点重构推进有序。自脱贫攻坚战打响以来,各级政府持续加大对农村危房改造的资金支持力度。仅2016年,南部县就投入4.6亿余元,将原计划3年实施的2393户贫困户住房易地扶贫搬迁建设任务在1年内完成,投入1.4亿余元帮助8325户贫困户实施危房改造。可见,政府财政专项资金的介入,不仅改善了农村居民的居住生活条件,也是农村居民点重构的重要驱动因子。

5.4 良好的社会经济发展是重要的拉动因素

我国城乡二元体制长期存在,但改革开放以后社会经济得到巨大进步,区域城镇基础条件不断改善,经济中心吸引能力不断增加,整体上释放出巨大的吸引力。南部县伴随改革开放,社会经济全面发展。一方面,定水镇、建兴镇、伏虎镇入选2018年四川省百镇建设行动,这些城镇具有完善的城镇规划、良好的基础设施、优良的人居环境。建兴镇还是西充、南部、盐亭三县周边30个乡镇的商贸交易中心和物流集散中心,在新农村建设和农民向农村新型社区适度集中过程中,具有重要的吸引力。另一方面,兰海高速公路南部段出口相关的定水镇、流马镇、黄金镇,成南巴高速公路出口相关的铁佛塘镇、东坝镇,都是重要的居民点集聚区。此外,农村道路在改善农村运输条件、密切村际村组联系、便利劳作的同时,更利于生产生活活动的开展,这也影响了农村居民点集聚区的形成。南部县临近道路300 m范围内农村居民点图斑个数由2009年的13 586个增长到2019年的107 044个,占现状图斑个数的99.51%,可见,交通的引导作用对农村居民点空间重构具有重要影响。

6 结论与建议

6.1 结论

近10年来,南部县农村居民点图斑数量和面积呈增长趋势,增长幅度分别为20.08%、3.31%;2019年图斑密度较高,达4824.86个·hm-2;最大图斑面积减少7.58 hm2,最小图斑面积增加47.77×10-4hm2。居民点分布趋于破碎化,整体上呈现出“集聚—迁移”的趋势。

总体看,重构后的农村居民点在空间上呈现出由分散转向集聚的特征,主要向重要交通线出口、区域经济重镇以及区域旅游目的地集聚。就地理环境而言,农村居民点趋向于地势较低、坡度和缓的区域,在地形位指数0.4~0.8范围内最为集中。在空间指向上,具有耕地、水域、道路为中心的空间分布衰减特征,距耕地距离100 m、距离水域1000 m、距离道路300 m是集聚的主要区域。自然地理环境是影响农村居民点空间重构的基础性支配因素,政府政策、资金投入、交通条件的改善、经济发展等都是区域农村居民点空间重构的重要影响因素。

6.2 建议

按照新发展理念和高质量发展要求,坚持“因地制宜、盘活存量、集约高效”的原则,实现南部县农村居民点空间格局的优化重构,可以从以下几个方面入手。

(1)集中治理“空心村”问题,促进土地要素合理流动。由于农村居民点在扩张的过程中缺乏统一规划,人地关系持续紧张,受传统思想影响,安土重迁,导致“建新不拆旧”,以及迭代继承导致“一户多宅”,进而形成“室迩人遐”的“空心村”现象。因此,农村居民点空间重构应将废弃和闲置的农村宅基地通过“空心村”整治充分利用起来,促进土地要素合理流动。

(2)科学布局公共服务,强化中心村辐射能力。坚持“统一规划、合理布局、量力而行、分步实施”的原则,完善中心村的基础设施和社会服务设施建设。农村居民点空间重构一方面要大力培育中心村,实现农村居民点的适度集中,有序推进合村并居;另一方面要加快中心村之间的网络连接,注重农村居民点整体性发展,形成完善的农村居民点网络空间布局,提升中心村辐射能力。

(3)提升节约集约水平,拓展高质量发展空间。随着农村居民点空间规模的不断蔓延扩大,县域内农村居民点周边的耕地面积急剧减少,土地使用过程中宽打窄用的问题突出。应采取合理措施引导农村居民点节约集约用地,科学规划,着力改善人居环境,把准乡村振兴战略的新时代要求,加强顶层设计;立足实际,因地制宜,厘清存量,充分挖掘盘活农村建设用地潜力,推进农村居民点用地集约化进程,拓展高质量发展空间。