平原河湖地区乡村空间的半网络活力结构模式研究

2022-06-06李静波张博杨昌新

李静波,张博,杨昌新

1.华中农业大学园艺林学学院,武汉 430070;2.华中农业大学乡村规划设计研究院,武汉 430070;3.福建工程学院建筑与城乡规划学院,福州 350118

乡村空间结构作为乡村物质空间形态生长的骨骼,具有调控人流、物流、信息流聚集与分散的作用,进而影响城镇功能的实现、涌现与演变[1]。它是引领乡村社会、经济发展的关键空间要素。早在20 世纪60年代,简·雅各布斯(Jane Jacobs)指出城市活力的重要意义,提出构建城市活力的4个条件[2]。克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)则将活力与空间结构进行关联性研究,指出传统城镇结构是一种具有半网络特征的活力结构(living structure)[3]。比尔·希利尔(Bill Hillier)着重探讨活力与结构的关系,开创空间句法工具对街道空间结构的社会活力进行计算[4]。Jiang 等[5]则发现自然界中存在的各种活力结构的度分布符合“少数占大、多数占小”的幂律分布特征。国内学者关于乡村空间结构的研究较早,主要集中于乡村空间结构的调查与分类,如对太湖流域古镇空间结构的分类整理[6]。近年来,随着GIS、空间句法、社会网络等计算机辅助空间分析技术的引入,乡村空间结构的活力量化研究逐渐增多[7-10]。然而,面对快速城镇化背景下现代乡村结构单一、活力不足的现实问题,亟需选取典型区域,将上述研究成果转化为一种“可操作、可复制、可推广”的设计模式,指导乡村空间规划设计实践。

平原河湖作为我国典型地貌之一,主要分布在长江以南的东、中部地区,如江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、太湖平原等。这些区域往往因水源充沛、气候宜人、适合农作物生产等优势,成为农耕时代乡村文明的发祥地。这些传统乡村因水而生,因湾得名,并在漫长的生长过程中逐渐形成节点众多、联系紧密、纵横交错的高活力网状空间结构。然而,快速城镇化背景下乡村人口过疏化,导致乡村基础设施建设投入滞后甚至中断。经历数次拆村并村之后,过去的“高活力网状结构”被迫转变为一种“低活力线状结构”,即乡村沿国道、省道、县道等线性结构要素分布。诚然,该结构模式存在一定的经济合理性,既可节约村内道桥等基础设施投入,又可为少量分散的农户提供便捷的对外交通。但线性结构与网状结构比较,因缺乏街块纵深向生长导致等长路段人口规模小,社会交往弱、空间集约度低。综上,现代乡村的单一线状空间结构是“乡村失血过多”寻求自保的产物,其结构的最大弱点是社会交往活力不足,从而影响乡村社会、经济、文化的可持续发展。本研究在前人研究的基础上,试图证明半网络结构是传统乡村空间结构的基本特征,并将半网络结构的关联度作为特征指标,构建半网络活力结构模式,并开展模式应用研究,旨在为乡村空间规划设计实践提供理论参考。

1 半网络活力结构特征

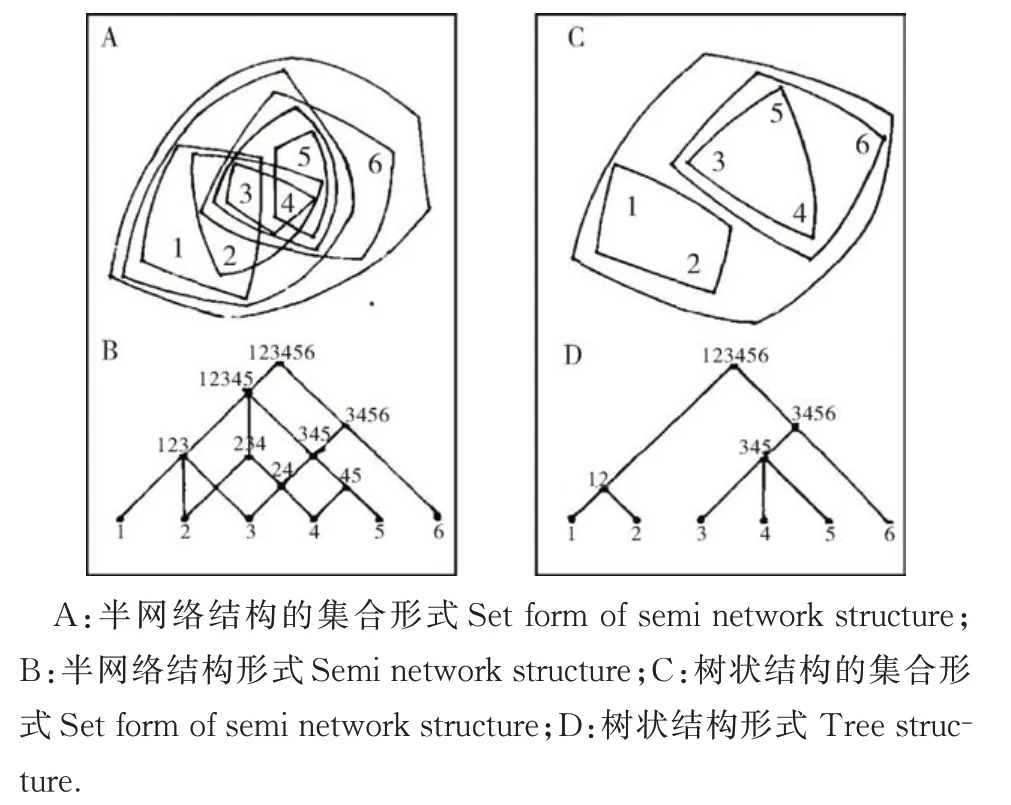

空间结构一般由节点与连边所组成。节点以不同的连接方式,构成差异化的结构类型。在克里斯托弗·亚历山大的城镇空间结构理论中,亚氏将节点定义为各种类型的空间(道路、广场、建筑),而连边表示节点与节点之间的毗邻关系[3]。通过这一结构要素转换,亚氏发现城镇空间结构存在两种基本类型:自然城市的半网络结构和人工城市的树形结构。与层次分明、单向关联的树状结构比较,半网络结构是一种层级嵌套、多向关联结构(图1)[3],也正是这种跨层关联的复杂性,创造了城市的活力。而亚历山大的学生萨林加罗斯进一步发展该理论,萨氏的学术贡献在于引入图论中的连边概率对半网络的“半”进行临界值量化。萨氏发现:由N个节点构成的空间网络,每2 个节点连接为1 步,则所有节点连接的最少连接数为N/2 步,此时的活力很低,但当连接数超过N/2 步时网络结构开始进入一种从无序向有序、简单性向复杂性过渡的状态,进一步的成对连接会扩大最大链条尺度,但增加量会减少,因为可能此时已经超过80%的节点已经连接在一起,所以若实现连边的随机连接需要(N/2)lnN[11]。因此,充满活力的结构并不将所有节点都连接起来。同样研究复杂网络理论的默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)也持类似观点,认为具有中间连接数的结构网络具有更高的复杂性或者说活性,盖氏引入描述长度、对偶结构的概念,判断网络的复杂性,他发现无关联空间结构与高度(全)关联的空间结构具有相同的描述长度,即:“所有点之间都有连线”与“所有点之间均无连线”的两种结构描述长度相同,所以两类结构是对偶结构且复杂性相等,即:A 与F 是具有相同描述长度的对偶结构,B 与E 的也是具有相同描述长度的对偶结构,C 与D 是具有描述长度的对偶结构[12](图 2)。

图1 半网络结构(左)树状结构(右)Fig.1 Semi-network structure(left)tree structure(right)

图2 活力结构类型Fig.2 Types of living structures

借鉴上述研究成果,依据空间结构网络的关联度,本研究将空间结构网络分为3类:高度关联结构、中度关联结构、低度关联结构(图3)。

图3 3种关联度结构类型Fig.3 Three types of correlation structures

高度(无)关联结构,指一种节点全无或全有关联的结构,即亚历山大所谓的散点结构。早期人类文明的原始聚落即是高度/无关联结构的典例。每个帐篷既可独立存在,又可与除自身以外的所有其他帐篷相关联。高度关联结构的关联度数学公式可表达为:L=N(N-1)/2 ,其中,L表示关联数,N表示节点数。

低度关联结构,指一种以节点两两成对单向关联为主的结构,即亚历山大所谓的树状结构。此结构是所有节点相联的最少连边。低度关联结构的关联度数学公式上可表达为:L=N/2。其中,L表示关联数,N表示节点数。

中度关联结构,指一种以节点两两成对多向关联为主的结构,即亚历山大所谓的半网络结构。大部分城镇空间结构均属于这类介于高度关联与低度关联之间的半网络结构。中度关联结构的关联度数学公式可表达为:L=(N/2)lnN 。L表示关联数,N表示节点数。

综合3 种关联度公式,若把节点两两成对(N/2)作为基数,即:“两点一线”作为基本单元,那么空间结构“低、中、高”的关联程度差异仅在于概率倍数,即:1倍概率<lnN倍概率<N-1 倍概率。低度关联结构,虽能保证80%的节点均有联系,但局部高关联度节点少;高度关联结构,虽能保证所有节点均高度关联,但低关联节点数量少。因此,比较高、中、低3种不同关联度结构,只有中度关联结构符合20/80原则的幂律分布规律,属于一种活力结构。

2 乡村空间半网络活力结构模式构建

空间活力结构类型的理论与方法为识别传统乡村空间结构的结构类型与活力特征,奠定了良好的基础。研究选取江汉平原地区3个典型乡村:湖北省荆州市监利市的程集古镇、周老嘴古镇以及湖北省荆州市洪湖市瞿家湾古镇作为实证研究对象,截取层级体系完整的20个节点作为结构切片进行比较研究。研究发现,3 个传统乡村空间结构均属于中度关联的半网络结构,具有节点众多、层间交叠、中度关联的特征。

2.1 传统乡村半网络活力结构的特征识别

传统乡村空间结构的节点要素具有典型的层级特征,按用地类型,可分为3 类节点:道路、绿地、建筑。依据节点“流通管径”的大小,可分为由大到小的7 个层级:外部道路-主街-背街-巷里-水系-绿地/广场-建筑。同时,按节点形态可分为线状节点(外部道路、主街、背街、巷里、水系)与点状节点(绿地/广场、建筑)。外部道路作为乡村内外联系的节点,主要以车行交通为主。主街作为乡村商业中心,均与水系平行。背街作为生活型街道,一般与主街平行。巷里作为联系主街与背街的街道,一般与主街、背街垂直,而在周老嘴古镇中,因主街与外部道路平行,巷里也起到联系主街与外部道路的作用。而绿地、水体、广场主要为娱乐交流功能,且对于中国传统村镇而言,公共空间相对比较模糊,街道空间承担了大部分公共空间功能。3 个古镇中也有少量广场毗邻主街、背街。建筑布局延续“无院不成群”的传统布局理念,形成进深不等、大小不一的半公共性空间(院子、天井等)。

传统乡村空间结构的各个层次之间并非逐级单向传导,均会出现不同程度的层间交叠。参考亚历山大的集合树,分析传统乡村的空间结构,将7 级节点从外而内依次排列,连线表示节点与节点毗邻(图4)。从程集古镇、瞿家湾古镇的结构图示可发现:(1)第一层级节点(外部道路)并非仅与第二层级节点(主街)相联系,同时也与第三层级节点(背街)联系;(2)周老嘴古镇甚至出现第一层级节点(外部道路)与第六层级节点(建筑)的相互交叠;(3)在3个古镇的空间结构图示中,第六层级节点(建筑)除了与第五层级节点(巷里)相联系,与第二层级节点(主街)、第三层级节点(背街)、第四层级节点(绿地/广场)均存在不同程度的交叠。3 个古镇交叠部分大约分别占到总连边数量的12%、25%、29% ,发现其所占比例并不大,但是正是这些交叠的部分使乡村产生强烈的空间结构活力,促进乡村发展。本研究比较3个古镇结构切片(20个节点)的连边数,可以发现3 个古镇结构切片的连边数均靠近下限。瞿家湾古镇的连边数最高,主要因为第三层级节点(背街)数量较多,总的连边数也相对较多,结构活力也高于其他2 个古镇;程集古镇因第四层级节点(绿地/广场)数量少,其连边数也相对较小(图4)。

图4 传统村镇结构模式Fig.4 Structure mode of traditional villages and town

2.2 当代乡村半网络活力结构的要素组成

汲取传统乡村空间结构3 类7 级的节点特征,结合当前乡村规划技术管理规定,构建了一个“适宜步行、一里百户”的半网络活力结构模式。7 级节点要素包括:(1)路:作为分割主街长度的外部交通,其间距约为500 m左右,主要以国道、县道为主,道路宽度易控制在30 m 左右。(2)街:主街、背街均与水系平行,其街道宽度分别为20、10 m,其中临水背街应考虑退让蓝线30 m。(3)巷:沿主街每隔100 m 设置巷道,巷里宽6 m,以满足防火需求。(4)径:宽2 m,由建筑山墙面或院墙围合而成,加强与街、公共空间的步行联系。近人尺度的线性半公共空间,承担村落人行交通与部分邻里交流功能。(5)场:包括各类公共绿地,承担村落大型聚会活动,如:节日庆典、祭祖、集市、游憩、交流、停车等功能,为人们交流提供空间,促进社会融合、激发交往活力。(6)块:根据《湖北省土地管理法实施办法》(第4 次修订)中“农民兴建、改建房屋宅基地(含附属设施)总面积,使用未利用土地(建设用地)的每户不得超过200 m2”的规定以及地下停车的需求,地块面宽为8.1 m,进深为24.3 m,面积196.8 m2。经测算,该空间结构共有110 个节点,其中,2 个外部道路节点、1 个主街节点、2 个背街节点、4 个巷里节点、1 条水体节点、2个广场节点和98 个建筑节点;局部层间交叠主要发生在道路与水体、广场之间;通过计算整个空间结构的连边数为297,与258.5 的中度关联值趋近(图5)。

图5 当代乡村空间半网络结构模式Fig.5 Contemporary rural space semi-network structurual model

3 乡村空间半网络活力结构模式应用

3.1 空间结构现状

本研究选取荆州市纪南生态文化旅游区九店村作为适地半网络结构的实证对象。荆州市纪南生态文化旅游区位于荆州西北部城镇区域与乡村地区的交界地带。区域以318 国道为界,分为南北两个区,北区为智慧农业发展区,南区为城乡融合发展区。整个区域覆盖13 个行政村(图6),在村庄体系规划中,依据乡村资源禀赋、人口规模、基础设施等情况,将除镇域以外的村庄分为3类:中心村、一般基层村、特色基层村。其中,九店村因交通优势、资源优势、人口优势等综合优势,被归类为中心村,辐射带动周边乡村发展,成为农文旅三产融合发展示范村,并策划垂钓基地、荆楚渔家、水上渔舍、楚街等项目。目前九店村已经完成了村庄集并和新街选址。新街位于318国道与旧商业街之间(图7),地势南高北低,沼泽、水塘等湿地面积较大。原有空间结构沿省道蔓延生长,虽可节约村内道桥等基础设施投入,但空间结构较为单一,用地不集约,缺少社会交往空间而活力不足。因此,在农文旅融合发展的定位下,新街急需改变原有空间结构,规划为半网络空间结构,为社会、经济、文化活力的可持续发展提供物质支撑。因此,九店村规划重点在于完善节点层级、巧构层间交叠、实现中度关联。

图6 村庄体系分级Fig.6 The village system of classification

图7 九店村新街与旧街关系Fig.7 The relationship between the new street and the old street in Jiudian Village

3.2 完善节点构造

参照乡村半网络结构模式的3 类7 级节点特征,主要从增加节点数量、增补节点层级与提升局部节点连通性3 个方面,完善乡村空间结构的节点构造。首先、完善道路类节点的尺度层级,原有道路除外部道路与主街以外,并无其他尺度层级。因此,在用地规划中增设背街、巷里两个尺度层级,既增强交通整体纵横联系,又增加道路类节点与绿地类、建筑类节点的联系,成为局部高连通性节点(图8);其次,针对现状绿地类节点数量偏少的特点,利用横、竖两种建筑单体组合,形成小尺度绿地,提升绿地类节点数量与尺度层级(图9);其三,建筑类节点主要通过收窄临街建筑面宽,达到增加建筑类节点数量的目的,再通过建设地块内部的小径设置,提升局部建筑类节点的连通性。

图8 道路类节点构造Fig.8 Road class nodes

图9 增设绿地类节点Fig.9 Adding green-space-class nodes

3.3 巧设跨级交叠

乡村空间活力结构除了具有丰富的节点数量,还应实现节点与节点之间的跨层级联系,以便形成局部高关联节点。不同层级节点的交叠使乡村空间结构变得更加复杂而更具活力。在九店村的空间结构规划设计中,第四级巷里节点的设置增加了空间结构的复杂程度,巷里不仅起到跨级与第二级商贸型主街节点的连接作用,同时与第五级水系节点、第七级的建筑产生了密切的联系,让巷里成为高连通度节点;第六级广场/绿地节点与第一级主街节点、第二级背街节点、第四级巷里节点和第五级水系节点,实现广场与绿地节点的局部高连通性,激发高频率的社会交往活动。因此,节点间的跨层级联系有利于改变原有村庄单向传导的线性结构,在满足交通硬性条件的同时也产生一些具有高连通性的交流空间,促进社会交往与融合。

3.4 实现中度关联

针对整个九店村新街的空间结构进行节点关联度测算。计算发现:规划后的九店村新街空间结构的节点数量为327,节点连接数为963,趋近于中度关联值936.5,属于充满活力的半网络结构(图10)。与规划前九店村现状空间结构比较,节点数量增加220,节点连接数增加716,其中,绿地、水系、广场等节点增加较多。

图10 九店村半网络结构模式Fig.10 Semi-network structure mode of Jiudian Village

4 讨 论

半网络活力结构模式,作为传统乡村空间组织的菁华、承载高社会活力的物质载体,为解决现代乡村空间结构失活问题提供了一条路径。结构节点的分类分级、各级节点的跨级交叠、结构连接数的中度关联等半网络结构特征,有助于评价乡村空间结构,引导乡村空间实现集约化、人性化的发展目标。半网络空间结构模式,作为一种具有普适性的结构类型,可拓展到区县尺度的村庄体系规划,对各个村庄的空间结构活力进行评估,依据幂律分布规律优化村庄体系的空间结构,实现中心村连边数量多,生活服务配套相对集中;大量生产性基层村,可降低连边数量,以满足农业机械化生产、储藏、运输为目的。同时,后续研究可增加半网络化空间结构的节点要素“颜色”属性,突出乡村空间蓝绿节点要素的连接性,助力生态文明背景下的美丽乡村建设。