国土空间生态修复关键区域系统识别与修复

——以武汉市蔡甸区为例

2022-06-06涂婧林侯东瑞陈弋冉丁茗童安文雨刘文平朱春阳

涂婧林,侯东瑞,陈弋冉,丁茗童,安文雨,刘文平,朱春阳

华中农业大学园艺林学学院,武汉 430070

近年来,随着气候变化与人类活动扰动增强,自然资源减少和生态系统退化对国土空间生态安全造成了严重威胁,且已成为当前中国可持续发展面临的重要议题。构建国土空间生态安全格局,优先修复关键退化区域,科学谋划山水林田湖草系统治理工程等,是维系国土空间生态安全和促进生态系统服务提升的重要路径[1-2]。

近年来,国外学者围绕生态修复的研究主要集中于相关概念探讨、生态安全格局构建方法和生态修复情景预测等方面。例如,Adriaensen 等[3]运用最低成本路径模型揭示了景观特征与生物活动之间的关系,并进一步构建了土地管理情景方案,为生态修复与治理提供了空间化的解决路径。随着随机移动模型的发展,基于电路模型的复杂景观生态修复途径逐渐成为当前研究的热点,如Mcrae等[4]使用电路模型确定了复杂景观中重要栖息地斑块和生物运动走廊。多种方法的综合使用,也成为当前系统性治理生态系统的关键手段。如Dilts 等[5]基于图论、电路理论和最小成本路径的综合分析,研究了多个尺度生境损失和破碎化的潜在影响,进而确定了莫哈维地松鼠的核心生境和关键运动走廊以及踏脚石生境的优先保护区域。这些研究为系统性修复生态系统并构建生态安全格局提供了有效的方法工具。

国内学者对国土空间生态修复的研究主要集中于生态系统演变分析、生态修复分区划定、生态安全格局构建等方面[6]。例如,王晓峰等[7]通过对研究区土地利用类型在不同年份间的转移变化分析,诊断生态系统的退化程度与退化区域;陈玲玲等[8]针对不同景观类型的时空变化特征提出了景观格局优化方案;李思旗等[9]则基于生态系统服务价值评估,探讨了不同生态要素与生态服务价值之间的相互作用机制,从而提出多目标格局优化方案。在这些研究中,基于“源地识别-阻力面构建-廊道提取”的生态安全格局构建方法已被广泛使用,且通过最小阻力模型[8]和电路理论等提取生态廊道、通过Pinchpoint Mapper模块[10]等识别生态节点均被证实是确定生态修复关键区域的有效方法。总体来看,当前国土空间生态修复逐渐转向系统治理思维。识别生态本底条件以及各要素间的关联关系,明确关键生态过程和格局,是系统性开展国土空间生态修复的关键和前提。

本研究以武汉市蔡甸区为例,基于生态系统问题诊断与生态安全格局构建,系统提出国土空间生态修复关键区域识别与修复的方法路径,以期为国土空间生态修复提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

武汉市蔡甸区位于长江与汉江交汇处,总面积1 093.57 km²,常住人口约 55.4 万(截至 2020年 11月)。全区地势由中部向南北逐渐降低,中部为丘陵岗地,呈三面环水之势。蔡甸区生态环境资源丰富,河湖水系密布,区内分布有九真山国家森林公园和后官湖湿地公园等国家级自然保护区。

1.2 研究方法

本研究首先通过分析2010-2020年间土地利用类型转移变化、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)变化和景观格局指数变化综合识别生态系统的退化区域、退化类型及退化程度。同时,基于最小阻力模型(minimum cumulative resistance,MCR)识别生态廊道,构建生态安全格局。然后,综合生态系统退化诊断结果和生态安全格局底图,系统辨识出生态修复的关键区域及其类型,并提出了相应的生态修复策略(图1)。

图1 国土空间生态修复关键区域识别框架Fig.1 Identification of key areas for ecological restoration in territorial space

1.3 数据来源及处理

在生态系统退化诊断分析中,景观格局指数变化和土地利用动态变化分析主要基于2010年与2020年蔡甸区土地利用分类数据(30 m 空间分辨率)进行。在土地利用动态变化分析中为区分生态系统与非生态系统,基于LUCC 分类将建设用地和未利用地合并为其他用地,该数据收集自地理国情监测云平台。由于云量遮盖限制和季节一致性要求,满足要求的遥感影像数据有限,在植被覆盖度变化分析时其数据采用了美国地质勘探局(USGS)平台的2013年 8 月以及 2020年 8 月 Landsat8 Collection1 卫星影像数据(30 m 空间分辨率)。运用ENVI5.3软件分别对该卫星影像数据进行处理,提取出归一化植被指数(NDVI)进而计算植被覆盖度变化。

选取距水源距离、土地利用类型、植被覆盖度、高程和坡度等因子,利用ArcGIS 软件建立最小阻力模型,从而构建生态安全格局。其中,高程(DEM,30 m空间分辨率)数据主要来自于地理空间数据云,坡度因子则基于高程数据计算获得。

1.4 生态问题诊断

1)土地利用动态变化。运用ArcGIS 软件对土地利用数据进行提取、重分类,通过构建土地转移矩阵分析2010年到2020年期间的土地利用类型转移变化,从而揭示研究区生态系统的演变特征[11],其计算公式为:

式(1)中,S代表面积,n代表土地利用的类型数,i、j分别代表研究期初与研究期末的土地利用类型。

2)植被覆盖度变化分析。植被覆盖度可以较为准确地反映某一区域内总体植被状况,是生态系统状况分析的重要指标。本研究首先利用归一化植被指数(NDVI)计算获得2013年和2020年的植被覆盖度[12],计算公式如下:

式(2)中,NDVI 为混合像元的植被指数值。NDVImin为纯土壤像元的最小值,NDVImax为纯植被像元的最大值。

利用差值法量化2 个时期之间植被覆盖度的变化ΔFVC,其表达式如下:

式(3)中,ΔFVC 表示植被覆盖度的变化趋势,当ΔFVC>0 时,表示植被覆盖度呈上升趋势;当ΔFVC=0时,表示植被覆盖度保持不变;当ΔFVC<0时,表示植被覆盖度呈下降趋势。将FVC以0.2为区间分为5个等级,从低到高分别对应差、较差、中、良、优。

3)景观格局变化分析。本研究在Fragstats 4.2软件环境下,在景观水平上选择了7项指标对区域景观格局进行分析,包括斑块数(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块占景观面积比例(LPI)共3 项反映斑块数量、密度、最大斑块占比等景观固有特性的指标;景观形状指数(LSI)反映构成景观的斑块形状复杂性;蔓延度指数(CONTAG)、分离度指数(DIVISION)反映景观类型在空间上的聚集程度或类型间的镶嵌程度;香农多样性指数(SHDI)反映景观类型数及类型的面积百分比,用来量化景观结构的组成[13]。同时,在斑块类型水平上选择了斑块数量(NP)、斑块密度(PD)和景观形状指数(LSI)3 项指数。基于以上指数,对武汉市蔡甸区林地、水体、沼泽、滩地、耕地、草地、建设用地以及未利用地各景观类型格局变化进行分析。

选择能够反映各类型斑块破碎程度的景观水平分离度指数(DIVISION),利用移动窗口法来诊断景观破碎化程度及其空间分布。为了得到最适合揭示现蔡甸区景观破碎度空间分布的移动窗口尺寸,在Fragstats 软件中分别选择了90、300、600、900、1 200、1 500 m 共6 个窗口尺寸进行移动窗口分析,最终选择900 m×900 m 的最佳窗口尺寸对2010年和2020年的土地利用数据进行分析[14],进而揭示武汉市蔡甸区近10年的景观破碎程度变化情况。

4)生态系统退化诊断。根据斜率变化范围,分别将土地利用动态变化、植被覆盖度变化划分为5个变化趋势等级[15],将景观分离度指数利用自然断点法进行分级[16],并按等级评分(表1)。用ArcGIS 软件将3类指标等权重叠加,并对叠加后的用地质量评分结果等分分级为未退化、微度退化、轻度退化、中度退化和重度退化,进而综合诊断武汉市蔡甸区生态系统退化的空间分布、退化程度及退化类型。

表1 生态退化因子分级及质量评分Table 1 Grading and quality scoring of ecological degradation factors

1.5 生态安全格局构建

本研究通过生态源地和基于最小累积阻力(MCR)模型的生态廊道[12]识别,构建研究区生态安全格局。

1)生态源地识别。生态源地是保护区域生态安全的重要区域[16],对保护关键物种、保障生态系统多样性和促进区域可持续发展有积极作用。武汉市蔡甸区的主要保护生物以山禽和水禽为主,包括白鹳、小天鹅、小麂等(http://www.caidian.gov.cn/zycd/202102/t20210205_1630587.shtml.)。本研究从景观分离度变化、土地利用动态变化、植被覆盖度变化评价结果中选择有向好趋势的且林地面积≥100 hm²和水域面积≥1 000 hm²的斑块,且具有较高的生境质量并对整体生态安全格局影响较大斑块,确定为生态源地。

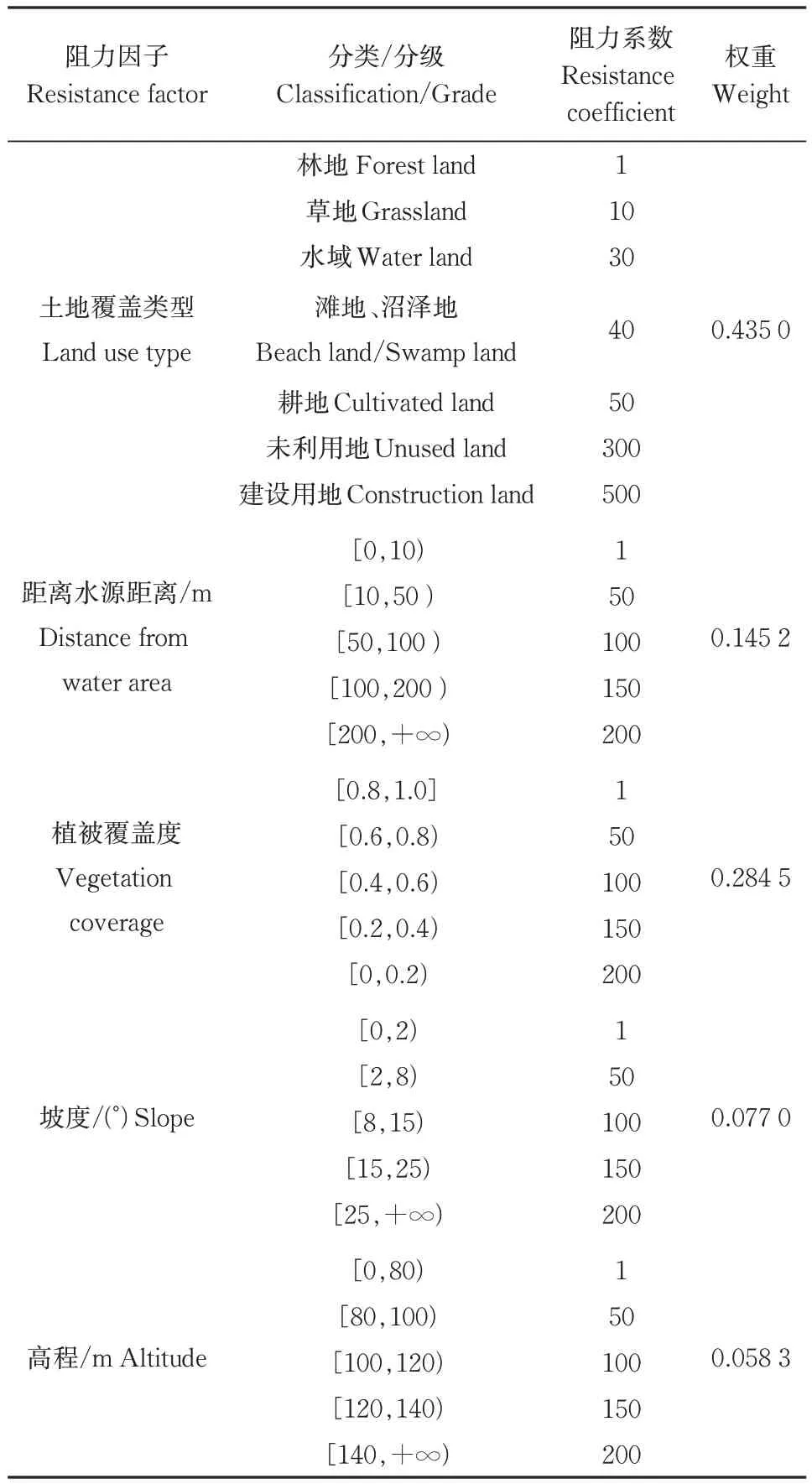

2)生态阻力面构建。生态阻力是计算物种在克服阻力情况下扩散路径的基础。参考前人研究,本研究选择土地覆盖类型、距离水源距离、植被覆盖度、坡度、高程5种因子[17-18],设定不同土地利用类型或生境斑块的生境适宜性和景观阻力大小,制定景观阻力赋值方案及权重[19](表2),生成景观阻力面。

表2 生态阻力因子系数与权重Table 2 Coefficient and weight of ecological resistance factors

3)生态安全格局构建。基于最小累计阻力模型识别出生态源地的低累计阻力谷线(即最小成本距离),进而识别潜在的生态廊道,并构建生态安全格局。

1.6 生态修复关键区域识别

将生态安全格局构建成果与生态系统退化诊断结果进行叠置分析,识别需要修复的关键区域,并根据退化程度将相关区域划为生态保育区、自然修复区、人工修复区,将生态廊道及其周边区域确定为生态廊道建设区。结合武汉市蔡甸区实际情况,对各关键区域提出相应的修复策略。

2 结果与分析

2.1 生态关键问题诊断

1)土地利用动态变化。2010年到2020年间,蔡甸区水体向滩地的转移面积达1 907.19 hm²,主要分布于沉湖湿地(图2);而向其他用地转移的面积为690.21 hm²,主要分布在后官湖湿地附近。可见,蔡甸区湖泊湿地在过去10年间均有一定程度的退化。蔡甸区林地向耕地转移的面积为581.04 hm²,而耕地向其他用地转移的面积为4 684.32 hm²,主要分布在中部东风大道周边的工业园区。可见,过去10年间耕地被建设用地大量蚕食。

图2 2010-2020年蔡甸区土地利用变化Fig.2 Land use changes in Caidian District from 2010 to 2020

总体来看,蔡甸区主城区扩张明显,生态用地有退化趋势,特别是区域内具有重要生态价值的后官湖湿地与沉湖湿地退化显著。

2)植被覆盖度变化。2013年到2020年间,蔡甸区植被覆盖度呈现出东北低西北较高的分布特征(图3),植被覆盖度优良的区域分布较为广泛,生态本底状况较好。2013—2020年植被覆盖动态变化分析结果显示(图4),蔡甸区植被覆盖显著减少的面积达6 207.3 hm²,轻度减少面积为19 049.7 hm²,基本不变面积为756 846.0 hm²,轻度增加面积为7 958.8 hm²,显著增加面积仅532.9 hm²。植被覆盖动态变化与蔡甸区土地利用调整密切相关。近年来,随着蔡甸区旱田改水田政策的颁布实施,分布在南部的大片农田、沉湖周边、官莲湖-桐湖与通顺河围合区域、东北部长江与通顺河交界处三角区域、西北角汉江围合的张湾街区域等多处植被退化明显。此外,索子长河、小奓湖、官莲湖等湖泊边缘部分区域植被覆盖度均有不同程度的退化;后官湖由于近年来的湖泊保护策略,周边区域植被覆盖度增加较为明显;长江沿岸的通顺河、汤湖公园、龙灵山等植被覆盖度也均有不同程度的增加。

图3 蔡甸区植被覆盖分布图Fig.3 Distribution of vegetation coverage in Caidian District in 2013 and 2020

图4 2013-2020年蔡甸区植被覆盖度变化Fig.4 Changes of vegetation coverage in Caidian District from 2013 to 2020

3)景观格局变化。NP、PD、LSI 和SHDI 指数分别上升7.69%、8.16%、4.35%和2.90%,呈小幅上升趋势;CONTAG 指数则下降2.18%,呈小幅下降趋势,LPI 指数呈现较大幅度下降,即降低42.3%;表明蔡甸区景观斑块破碎化程度加剧,景观类型趋于多样化,景观聚集度降低,最大斑块面积占比下降。

蔡甸区国土空间斑块类型水平指数显示(表3),林地、沼泽地和未利用土地斑块密度基本保持不变,耕地、草地、水体、滩涂、建设用地的斑块数量和密度持续增加,并有进一步破碎化趋势。这可能是由于建设用地的不断扩张,部分生态用地被分割,进而导致生态空间破碎化加剧。各类型斑块LSI 均有不同程度增加,其中建设用地增加最多,说明近些年随着蔡甸区建设用地扩张,各地类斑块形状更加复杂。景观分离度(DIVISION)指标计算结果显示(图5),2010-2020年蔡甸区东部后官湖与小奓湖湿地片区破碎化趋势较高。

表3 蔡甸区国土空间斑块类型水平指数Table 3 Changes of landscape index at landscape patch level in Caidian District

图5 2010-2020年景观分离度空间变化Fig.5 Changes in spatial distribution of landscape separation from 2010 to 2020

4)生态系统退化综合诊断。生态系统退化综合诊断结果显示(图6),蔡甸区生态空间重度和中度退化区域面积分别为662.13、12 775.68 hm²,分别占全区总面积的0.6%和13.1%,呈碎片状分布,主要位于小奓湖、后官湖湿地片区及南部沉湖片区,是生态修复的重点区域。蔡甸区轻度退化的生态空间面积为63 618.03 hm²,占总面积65.2%;未退化与微度退化区域面积分别为778.41、19 675.35 hm²,占总面积的21.0%,主要集中在东部区域部分湿地的中部及周边。

图6 生态用地退化空间分布Fig.6 Distribution of ecological degradation

2.2 生态修复

1)生态修复格局。本研究共提取出生态源地的总面积为1 901.52 hm²,主要以林地与水体为主,分布于沉湖湿地片区、小奓湖片区、九真山风景区、通顺河、嵩阳森林公园、知音湖、后官湖湿地等。识别出潜在生态廊道的长度为18 168.12 m,分别连接乌梅山-官山-九真山风景区-小奓湖、沿武汉绕城高速及周边绿化隔离带形成的南北走向的廊道、黄丝河及其周围生态空间、嵩阳山-西湖-虎头山-后官湖、通顺河-小奓湖-沉湖及其周围农田。为充分保证生物廊道的连续性,基于识别出的潜在生态廊道线划定宽度至少为100 m 的廊道缓冲带[20]以满足生物保护的基本需求。基于现状对潜在廊道进行调整,有效连接生态源地,维持生态功能连续性,在蔡甸区后期的开发建设中避免对生态廊道的破坏,以免阻断物种之间扩散与流通。完整的生态安全格局如图7所示。

图7 蔡甸区国土空间生态安全格局Fig.7 Ecological security pattern of territorial space in Caidian District

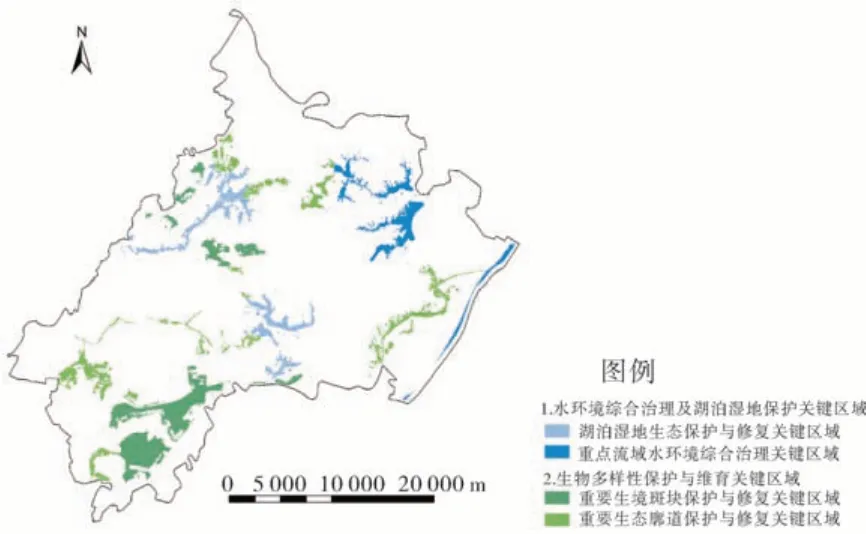

2)生态修复分区。根据蔡甸区实际情况和生态安全格局构建成果(生态源地+生态廊道),最终划分出四类国土空间生态修复区:生态保育区、自然修复区、人工修复区、生态廊道建设区(图8)。

图8 蔡甸区国土空间生态修复关键区域及修复分区Fig.8 Key areas of ecological restoration and their classification in Caidian District

生态保育区:是维持生态安全的重点区域和生态保护的核心区域,主要是指生态状况良好的稳定区域,包括沉湖湿地、九真山森林公园、嵩阳山森林公园等。这类区域应以维持现有生态景观类型、维护本地生物多样性为主要手段。

自然修复区:是指区域内轻中度退化的生态区域,主要涉及九真山、嵩阳山森林公园等。这类区域应以自然修复为主,应加强监管力度,严格保护生态红线,保护现有森林生境资源,协调景区游人与自然生境的关系,从而提升生态系统完整性,提高生态系统质量。

人工修复区:主要针对生态用地质量下降、斑块破碎趋于严重的生态退化区域,有必要在资源环境进一步恶化之前对该区域施以人工措施进行修复。对于后官湖湿地片区,应强化蓝色空间的保护修复,加强周边城镇生活污水处理力度,并进一步开展水源涵养工程,提高湖泊水系连通性,加强防护林带建设。针对长江沿岸的水环境的提升,应加强长江沿岸的生态屏障建设,构建生态岸线和滨水绿化景观,提升植被覆盖率。对于蔡甸区西部的黄丝河及其沿岸区域,由于植被覆盖度较低、生态用地质量较差,亟待重建生态保护林,从而提升区域植被盖度。

生态廊道建设区:主要指串联各类生态源地而形成的线性廊道,具有保护生物多样性并提高生态斑块连通性的重要作用。蔡甸区国土空间生态修复既要修复提升已有河流和道路廊道的生态质量,也需要在生态源地未连通但阻力最小区域新建廊道,从而增强区域生态联系。

3)生态修复策略。依据生态问题诊断结果和生态修复分区情况,本研究提出了各分区的修复类型及主攻修复方向和策略,具体见表4,区域类型空间分布见图9。

表4 蔡甸区国土空间生态修复关键区域修复策略Table 4 Restoration strategies for territorial space ecological restoration in Caidian District

图9 蔡甸区国土空间生态修复关键区域类型空间分布Fig.9 Distribution of key areas of ecological restoration in Caidian District

3 讨 论

本研究以武汉市蔡甸区为研究区域,通过分析土地利用类型转移变化、植被覆盖度变化和景观格局指数变化综合识别生态系统的退化区域、退化类型及退化程度。同时,基于最小阻力模型识别生态廊道,构建生态安全格局。然后,综合生态系统退化诊断结果和生态安全格局底图,系统辨识出生态修复的关键区域及其类型。其中,提取1 901.52 hm²林地和水体作为生态源地,识别出18 168.12 m 潜在生态廊道,从生态保育、自然修复、人工修复、生态廊道建设四个方面提出对应的生态保护修复措施,解决关键区域内的湖泊湿地退化、生物栖息地退化、斑块破碎化等生态问题。

基于“源地识别-阻力面建立-廊道构建”思路提出了“生态关键问题诊断-生态安全格局构建-生态修复关键区域识别”的生态修复路径。这一路径框架从区域问题诊断和生态安全格局整体构建2 个维度进行了综合考虑,弥补了以往研究从单一角度识别生态问题的局限性。本研究还从数量、质量、空间格局3个方面对生态退化区域分布、退化程度及退化类型进行了综合诊断,并在生态安全格局构建的基础上,识别了生态修复的关键区域及其分区修复类型,并提出了相应的生态修复策略。研究成果可为市县级国土空间生态修复关键区域识别提供参考方法。

由于数据获取的局限性,本研究只进行了一个阶段的生态本底动态演变分析,尚未对多个时段长时间序列的生态系统演变进行深入研究。为科学确定生态系统修复的参照系,并清楚了解生态系统演化的驱动机制,未来国土空间生态修复问题诊断应尽可能开展长时间生态系统演变及驱动机制分析研究。此外,尽管本研究对生态修复关键区域的诊断是基于问题导向和目标导向思维综合确定的,但在目标导向中仅考虑了生态安全格局一种情景,未能全面考虑当前国土空间发展目标,特别是与社会经济目标进行综合决策。