核心素养导向下小学数学“量感”培养单元教学模式探究

2022-05-30郭婉真

郭婉真

随着素质教育的深入落实,教学活动的重点由知识传授向能力培养转移,教师在教学时应当加强对学生进行认知的引导和能力的训练,以保障学生能够获得更加有效的培养,促进学生数学核心素养的发展。数学知识的学习需要学生具备足够的逻辑分析能力和抽象认知能力,其中量感是帮助学生感知立体事物的重要前提,因此在小学数学教学中,对“量感”的培养就显得尤为重要。

一、量感的定义及其在小学数学教学中的优势

“量感”是指学生不使用测量工具对某个量的大小进行推断,或推断用某个单位表示的量与哪个实际物体大小相吻合的一种感觉。它是一种对“量”的直觉,对“量”的敏感性,对“量”的直接反映。在小学阶段,“量感”主要是指对长度、面积、体积、时间、质量、货币等的直观感知和认识,是学生必备的核心素养之一。在小学数学教学的过程中,教师通过引导学生使用量感,可以帮助学生快速掌握物体的简单情况,以此保证学生所计算数据的正确性。不仅如此,量感还可以帮助学生构建良好的空间思维能力,通过这种思维能力,学生在脑中迅速构建平面模型,进而快速掌握平面图形的相关知识,为小学生的进一步数学学习打下良好的基础,因此在小学数学教学中培养学生的量感是非常有必要的,因为学生拥有量感这一感知能力对其学习是有优势的。

二、核心素养导向下小学数学“量感”培养单元教学模式所面临的问题

(一)认知偏差对学生理解量感有阻碍

认知偏差在小学生这个群体当中经常出现,学生会因为自身经验不足或者感受不够对看到或者触碰到的事物产生认知偏差,而量感往往是基于经验对事物的状态进行判断,所以在小学数学教学的过程当中,学生一旦出现认知偏差,那么就没有办法对物体进行判断,这种情况严重影响到了小学生的数学学习。

(二)学生的空间思维能力不足

提高小学生的量感能力就可以提升他们的空间思维能力,但是同样的,空间思维能力也限制了量感的提升,在小学数学学习的过程当中,部分小学生的空间思维能力不足,他们很难在脑中形成正确的表象,这就会影响小学生的认知。

(三)教师教学中缺少对“量感”的关注

由于“量感”这一概念本身具有非标准性,教师教学中常常会缺少对“量感”的关注,这也导致学生理解比较浅显。比如对不同领域的相似计量单位不能自主细分,出现归属错误;或者对相同属性计量单位的序列没有清楚的认知,尚未形成清晰表象,容易造成序列模糊;解决实际问题时的估测能力薄弱,不能很好地估计物体的长度、大小等,在这样的状态下,小学生学习就无法利用量感来对数学知识进行判断。

三、核心素养导向下小学数学“量感”培养单元教学模式教学策略

面对学生量感缺失、计量观念淡薄的现状,教师应如何牵“线”搭“桥”,探得“量”里乾坤,从而提升学生数学核心素养呢?下面以北师大版小学数学三年级下册《面积》为例,阐述核心素养导向下小学数学“量感”培养单元教学模式的教学策略。

(一) 借助“多元化”素材,促进“量”的感知

素材是学生进行感知的重要载体,多元的素材能为学生的感知找准支撑点。学生感知的素材越丰富,形成的表象越清晰持久。教学中要充分利用学生熟悉又便于操作和准备的素材,特别是标准量的模型,以激活学生的原有经验,促进学生对“量”的感知。

教学“平方厘米的认识”时,提供了以下素材:

素材一:1cm2的正方形透明卡片。通过摸一摸、描一描,感受1cm2的正方形的大小。

素材二:从自己身上或身边找一找,哪些物体表面的面积接近1cm2?找到后(大拇指指甲盖、电灯开关按钮、键盘按键等), 用素材一进行验证。

素材三:估一估,下面图形的面积大约是1cm2吗?

素材四:猜一猜这些物体表面的面积大约是多少cm2?(纽扣、橡皮、开关盒、充电宝、数学书等)

从标准的1cm2的正方形卡片到接近1cm2的物体表面,又到1cm2的不规则图形,教师借助这些既生动直观又为学生所熟悉的“多元化”素材,不断纠正学生的原有错误或模糊认知,逐步形成正确、清晰的表象,激活学生原有的生活经验,让学生认识并感受计量单位的含义,将抽象的概念在大脑中具象化,促进“量”的感知,优化认知结构。

(二) 开展“可视化”活动,丰富“量”的体验

量感的形成具有个体性、随机性等特点,教师应注重引导学生经历量感学习的观察、体验和顿悟过程,提供“可视化”的探究活动,通过实验、推理、比较、联想等策略,引领学生建立量感、精准量感,让量感学习真实可见。

教学《什么是面积》一课,首先通过引导学生大胆猜测,激起冲突,产生借助工具驗证的探究欲望,在剪拼、重叠、摆方块、数格子等“可视化”的操作过程中,深刻体悟面积的内涵。在学生自主“说理”介绍多种方法,表达各自的量感操作体会后,教师适时抛出问题:“仔细观察这几种方法,你能给它们分类吗?你是怎么想的?”通过这一核心问题引领学生深度思考,对比、融合几种比较方法,把重叠法、观察法、剪拼法等“直观比较”的方法归为一类,把摆方块、数格子等“累加单位”的方法归为一类,在对比沟通、交流讨论中,明白“变的是方法,不变的是本质”。整个教学过程,触发了学生量感再认知的潜能,使量感的培养变得更加真实、形象。

“可视化”的活动可以让学生经历量感的建立和发展过程,让量感更为直观地呈现给学生,在活动中体验“量”,在体验中丰富对“量”的切实感受,学生可以基于自己的量感经验和学习习惯进行个性化的实验与探索,促进学生量感的形成和提升。

(三) 构造“直观化”映象,助推“量”的领悟

三年级学生的抽象思维能力还处于发展之中,学生的抽象概括思维需要以想象中的表象为支撑,因此教师要想方设法给学生提供直观化模型来强化学生的认识,让学生依托于表象来观察、思考和发现,促进学生的深度理解,从而构造“立体化”的映象,提升数学学习层次。

在教学《长方形的面积》时,直面学生的数学现实,借助大问题:“为什么长方形的面积=长×宽?”引导学生通过动手操作,用1cm2的小正方形去测量长方形的面积,教师步步为营,引导学生先经历“铺满小正方形”的直观过程,再经历“只铺一行一列”的半抽象过程,接着巧妙设疑:“小正方形用得少了,思考却多了,如果只有一块小正方形或者没有小正方形了,怎么办?”“逼”学生深入思考,学生通过观察、想象、抽象、概括等认知活动,发现可以“用小正方形做刻度”,甚至直接抽象到可以测量“长、宽”,顺利沟通了“行、列格子数与面积的关系”“长、宽与行、列的对应关系”“一维与二维空间”之间的内在联系,真正理解了长方形面积的计算公式。通过这一系列层层递进的活动,学生逐步在头脑中构造出长方形大小的映象,思维从直观形象层面上升到空间想象和合情推理的阶段,助推了学生对量感的领悟。

通过层层递进的活动,让静态的数学课本知识转化为动态的操作活动过程,学生在经历直观到抽象的过程中,不知不觉在头脑中构造长方形大小的映象,领悟了量感,并进一步发展了空间观念,实现“不仅授人以鱼,还真正授人以渔”的教学目标。

(四) 建立“结构化”体系,直达“量”的本质

量感的持续发展需要思维去内化,通过思维参与从感性认识上升到理性认识,进而建立不同量的清晰概念。教学中应多提供思辨的机会,一方面注重方法策略的总结提升,为后续学习积累经验;另一方面通过对比、思考、辨析等帮助学生明确单位之间的联系与区别,直达“量”的本质,深化量感的发展。

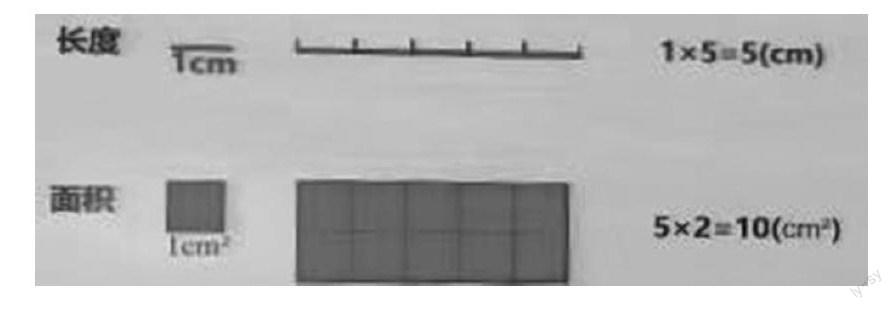

例如,在教学《长方形的面积》时,课末引导学生对比、沟通长度单位与面积单位(如图),学生通过观察可以发现:长度的测量是借助长度单位的累加,有几个1厘米,就是几厘米;同样地,面积的大小也需要借助面积单位的累加,有几个1平方厘米,就是几平方厘米,通过横向对比,学生明确了度量的本质,就是单位的累加。教师继续启发学生在方法上建立联系,学生恍然,“原来研究长度、面积的方法是一样的。”通过这一纵向分析,在学完长度、面积时,教师大胆让学生猜测:“接下来我们可能学什么?可能怎么学?”引发学生对学习方法进行迁移,学生自然能联系到:“可能学体积,可以像研究长度、面积这样学习。”如此一来,不仅沟通了知识之间的联系,将其纳入原有的知识体系中,直达度量本质;还实现了对方法的迁移,为今后研究体积打下了思维策略上的基础,增强了学生后续探究的兴趣。

通过横向对比,纵向思辨长度、面积、体积单位,促进学生对计量单位实质的理解和提升。学生明确不同类别单位的归属,既建立了知识网络,又拓展了思维。在引導学生思辨和适时总结提炼的过程中,有效促进学生的感悟、内化,使学生加深对量的认知,巩固和强化量感。

总之,量感的建立并非一朝一夕,而是一个持续的过程。在小学数学教学的过程中,教师要转变教学行为,注重教学策略,充分利用量感来帮助学生掌握图形面积的计算,学生通过量感也会对在思维中构建图形、对图形的状态做出正确的分析。长此以往,才能真正探得“量”里乾坤,助力“量感”持续生长,从而提升学生数学核心素养。

*本文系福建省教育科学“十四五”规划2021年度课题“核心素养导向下小学数学改进‘教、学、评的实践研究”(立项批准号:FJJKZX21-393)阶段性研究成果。