通督强脊“三步五法”推拿在治疗颈椎病患者中的应用研究

2022-05-28王传宪

王传宪

(广水阳光康复医院康复医学科,湖北 随州 432700)

颈椎病是临床常见的一种慢性退行性疾病,通常是由于颈部损伤、颈椎肥大增生或颈椎间盘退行性病变等疾病导致韧带增厚或颈椎骨质增生症状的颈椎综合征,临床症状多表现为肌肉萎缩、上肢麻木、头晕头痛、颈肩痛等,严重者可能导致四肢麻痹,甚至瘫痪。间歇性颈椎牵引是临床常用的治疗方法之一,其主要通过对病变颈部进行重量牵引,以改善患者颈部肌群的平衡协调性,缓解疼痛,但对于颈椎活动度与肌力的恢复缺乏针对性措施,疗效受到限制[1]。中医学认为,颈椎病属于“项痹病”“痹痿”等范畴,多是由于外感风寒,积劳伤颈,督脉亏虚,气血难和所致,并且精气难复、阴阳亏虚、劳损累积致使筋骨懈惰而发病。通督强脊“三步五法”推拿主要通过对肌肉筋膜组织与相应的穴位进行中医推拿,进而缓解痉挛,起到舒筋通络的功效,达到减轻疼痛、改善临床症状的目的[2]。因此,本研究旨在探讨通督强脊“三步五法”推拿治疗颈椎病患者对其疼痛与功能恢复情况的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按随机数字表法将2019年10月至2021年10月期间于广水阳光康复医院就医的74例颈椎病患者分为两组。对照组37例患者中男性14例,女性23例;年龄30~65岁,平均(41.78±8.47)岁;病程3~29个月,平均(20.49±5.31)个月。观察组37例患者中男性16例,女性21例;年龄31~63岁,平均(41.62±8.52)岁;病程3~28个月,平均(20.53±5.66)个月。两组患者一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:符合《颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识(2018)》[3]与《颈椎病的中医药治疗与康复》[4]中的相关诊断标准者;颈部疼痛,存在压痛点者;颈椎X线、CT、MRI检查显示颈部曲度改变、韧带钙化、椎体不稳定者等。排除标准:有骨结核、肿瘤、重度骨质疏松者;先天性发育性椎管狭窄、先天性颈椎畸形、颈椎脱位者;局部皮肤破溃或严重皮肤病者等。本研究已经院内医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

1.2 治疗方法 给予对照组患者间歇性颈椎牵引治疗:使用坐位枕颌布带进行间歇性颈椎牵引,病变部位在上颈段时牵引角度保持在0°~10°,病变部位在下颈段时牵引角度保持在15°~30°,牵引质量保持在自身体质量的10%~20%,20~30 min/次,5次/周。给予观察组患者通督强脊“三步五法”推拿治疗:①疏通肝脾肾三经法,使用大拇指对太冲穴至中封穴之间的肝经、三阴交穴至阴陵泉穴之间的脾经、然谷穴至太溪穴之间的肾经进行依次推按,推按力度依据患者皮肤出现潮红、微热、酸胀、传导为宜,反复推拿3~5次;调理肝脾肾三脏法,以一手大拇指依次点按肝俞穴、脾俞穴、肾俞穴,另一手以掌心依次按压期门穴、章门穴、京门穴,持续1 min,以患者产生局部微热为佳。②疏通颈部经络法,使用大拇指对患者百会穴至至阳穴之间的督脉、哑门穴至大椎穴之间督脉两侧的一脊穴、风池穴至肩井穴的两侧胆经进行依次推按,以患者皮肤出现潮红微热、酸胀、传导为宜,反复推拿3~5次;通督强脊点穴法,以大拇指指端按顺序分别点按百会、哑门穴、大椎穴、至阳穴、命门穴、腰阳关穴,每穴按压0.5~1 min,并以虚掌轻拍以上位,力量以患者局部出现发热、酸胀、传导为度。③颈椎复式间歇拔伸法,患者取仰卧位,保持头部与诊疗床齐平,对患者的颈项部韧带、肌肉等进行适当放松后,手掌向上托起患者的枕颈部,食指多用于病变颈部节段,掌根作用于两侧乳突,缓慢向上托起颈部,颈椎保持微微后伸,随后给予纵向拔伸,保证患者的身体不移动为适宜的拔伸力度,维持约10 s后放松并休息3 s,拔伸期间可以在15°范围内进行左右旋转,休息时可对颈椎进行适当的揉按。按照此手法在患者后伸或前屈15°范围内操作,反复推拿3~5遍,约20 min/次,5次/周。两组患者均治疗2周。

1.3 观察指标 ①临床疗效:依据《颈椎病的中医药治疗与康复》[4]中的相关标准进行评估,患者中医证候积分的降低幅度 > 70%,且临床症状(颈肩痛、上肢麻木、头晕头痛等)完全消失或明显改善为显效;中医证候积分降低幅度30%~70%,且临床症状(颈肩痛、上肢麻木、头晕头痛等)有所改善为有效;中医证候积分降低幅度 < 30%,且临床症状(颈肩痛、上肢麻木、头晕头痛等)无改善甚至加重为无效。临床总有效率=显效率+有效率。②上肢电流感觉阈值(CPT)等级、视觉模拟疼痛量表(VAS)[5]评分、颈椎病临床评价量表(CASCS)[6]评分:分别于治疗前后,将两片电极涂抹电极凝胶后固定在前臂内外侧皮神经、尺神经及正中神经处的体表支配区,调整为CPT检测模式,并自动生产感觉阈值等级,共分为0~12级,评级越高表明患者感觉损伤越严重;采用VAS评分对两组患者疼痛程度进行评估,分值范围为0~10分,评分越低表明疼痛程度越轻;采用CASCS评分评估两组患者临床情况,该量表包括主观症状(18分)、临床体征(73分)、适应能力(9分)3个方面,共计100分,分数越低表明临床改善效果越差。③颈椎活动度:分别于治疗前后采用多功能颈椎功能评估和训练系统(MCU)检测两组患者颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸、右旋转、左旋转每个方向的活动度,均连续测量3次后计算平均值。④颈椎等长肌力:分别于治疗前后采用MCU检测两组患者颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸的等长肌力,需在每次测量时保持3~10 s,完成1次测量后休息15 s,均连续测量3次后计算平均值。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件分析数据,计数资料、计量资料分别以[例(%)]、 (±s)表示,分别采用χ2、t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

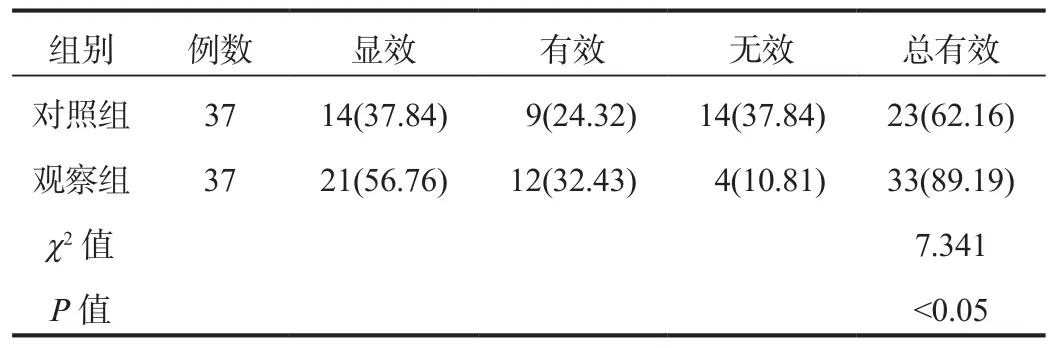

2.1 临床疗效 治疗后对照组与观察组患者的临床总有效率分别为62.16%、89.19%,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

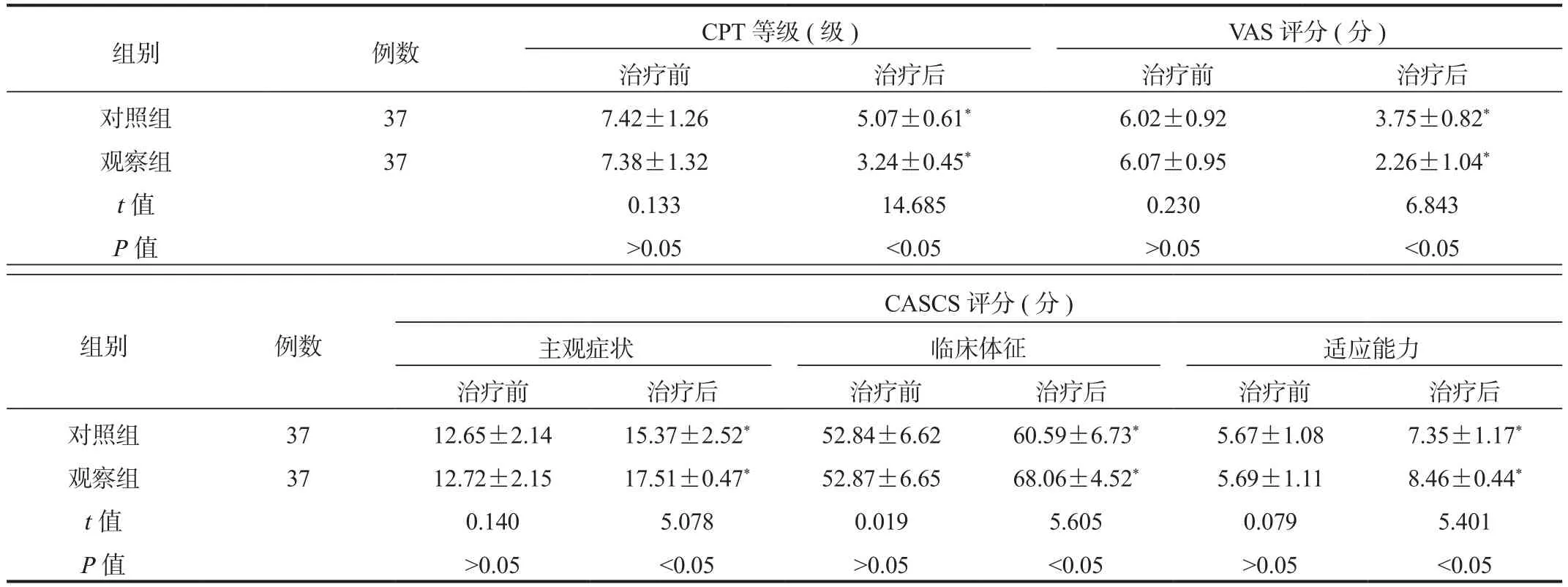

2.2 上肢CPT等级及VAS、CASCS评分 与治疗前比,治疗后两组患者上肢CPT等级、VAS评分均降低,观察组低于对照组;CASCS评分中各项评分均升高,观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者上肢CPT等级及VAS、CASCS评分比较(±s)

表2 两组患者上肢CPT等级及VAS、CASCS评分比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。CPT:电流感觉阈值;VAS:视觉模拟疼痛量表;CASCS:颈椎病临床评价量表。

组别 例数 CPT等级(级) VAS评分(分)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 7.42±1.26 5.07±0.61* 6.02±0.92 3.75±0.82*观察组 37 7.38±1.32 3.24±0.45* 6.07±0.95 2.26±1.04*t值 0.133 14.685 0.230 6.843 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数CASCS评分(分)主观症状 临床体征 适应能力治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 12.65±2.14 15.37±2.52* 52.84±6.62 60.59±6.73* 5.67±1.08 7.35±1.17*观察组 37 12.72±2.15 17.51±0.47* 52.87±6.65 68.06±4.52* 5.69±1.11 8.46±0.44*t值 0.140 5.078 0.019 5.605 0.079 5.401 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.3 颈椎活动度 与治疗前比,治疗后两组患者颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸、右旋转、左旋转的活动度均增大,观察组大于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3。

表 3 两组患者颈椎活动度比较 (±s, °)

表 3 两组患者颈椎活动度比较 (±s, °)

注:与治疗前比,*P<0.05。

组别 例数 右侧屈 左侧屈 前屈治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 40.36±5.14 43.63±4.54* 39.54±3.62 41.85±4.73* 48.77±6.06 52.35±7.67*观察组 37 40.42±5.15 48.12±2.67* 39.57±3.65 46.86±2.52* 48.79±6.10 56.13±2.74*t值 0.050 5.185 0.035 5.686 0.014 2.823 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数 后伸 右旋转 左旋转治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 48.58±7.34 52.65±7.76* 59.14±5.78 63.55±4.73* 55.77±7.16 60.85±6.49*观察组 37 48.61±7.41 56.08±2.59* 59.22±6.14 69.86±3.52* 55.79±7.23 66.13±1.63*t值 0.017 2.550 0.058 6.510 0.012 4.800 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

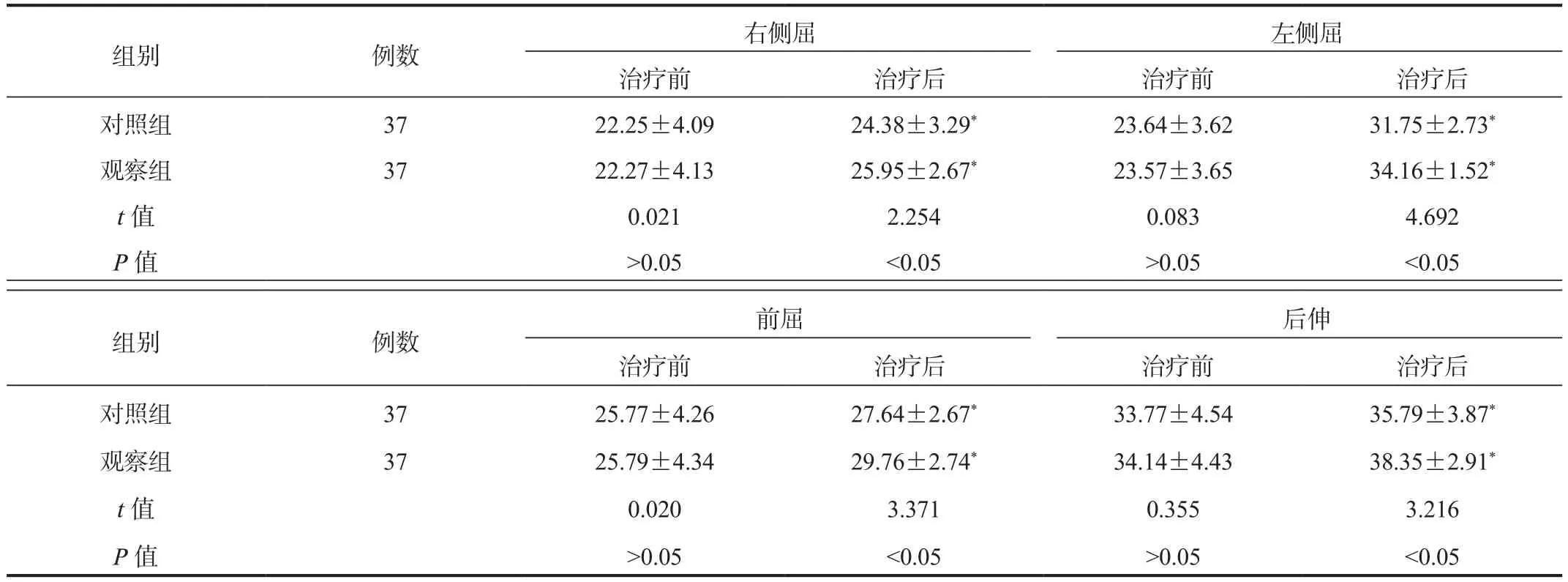

2.4 颈椎等长肌力 与治疗前比,治疗后两组患者颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸的颈椎等长肌力均增大,观察组大于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者颈椎等长肌力比较(±s, N)

表4 两组患者颈椎等长肌力比较(±s, N)

注:与治疗前比,*P<0.05。

组别 例数 右侧屈 左侧屈治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 22.25±4.09 24.38±3.29* 23.64±3.62 31.75±2.73*观察组 37 22.27±4.13 25.95±2.67* 23.57±3.65 34.16±1.52*t值 0.021 2.254 0.083 4.692 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数 前屈后伸治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 37 25.77±4.26 27.64±2.67* 33.77±4.54 35.79±3.87*观察组 37 25.79±4.34 29.76±2.74* 34.14±4.43 38.35±2.91*t值 0.020 3.371 0.355 3.216 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

颈椎病的发生主要与颈椎间盘退变、颈椎的生物力学失衡等密切相关,长期劳损致使颈部肌肉的屈伸肌功能下降,导致颈椎病的发生。常规的间歇性颈椎牵引通过重量牵引的方式刺激神经肌肉,促使颈椎肌群的感觉运动功能逐渐恢复,改善肌肉的稳定性,发挥缓解疼痛、改善临床症状的作用,但治疗后复发的风险较高[7-8]。

在中医学理论中,颈椎病与宗筋理论关系密切,“筋”通常指的是关节囊、韧带、肌肉等软组织,颈椎周围的韧带、肌肉等出现脊柱平衡失调症状,即“筋出槽,骨错缝”,导致颈椎病,应以调节阴阳、益气健脾、活血化瘀为主要的治疗原则[9-10]。CPT等级常用来反映患者的感觉功能;VAS评分是临床用来评估疼痛程度的常用指标;CASCS评分量表常用来反映颈椎病患者的病情严重程度[11]。通督强脊“三步五法”推拿治疗的基本理念在于:扶固阳气、调理脏腑、通督强脊,运用颈椎复式间歇拔伸法、推按法、点按法等作用于病变颈部肌肉,可发挥解痉止痛、舒筋活血、强脊通督的功效[12-13];同时推拿手法对相应穴位产生刺激,促进血液循环,降低血液中P物质的含量,有利于临床症状的改善,从而有效缓解疼痛,改善颈椎本体的感觉功能[14-15]。本研究结果显示,治疗后观察组患者总有效率、CASCS评分均高于对照组,上肢CPT等级、VAS评分均低于对照组,提示通督强脊“三步五法”推拿治疗颈椎病可有效改善患者受累神经的感觉功能,减轻疼痛程度,缓解临床症状,疗效显著。

颈椎活动度通过对颈椎各个方向的活动程度进行评估,从而反映病情严重程度;颈椎等长肌力主要反映颈椎病患者的颈肌受损情况和治疗后的恢复情况[16]。通督强脊“三步五法”推拿通过对颈部病变的穴位进行推按、揉擦,缓解颈部肌肉的疲劳,恢复颈椎的稳定性,提高颈椎相关肌群的肌力,促进颈椎活动功能的快速恢复[17-18];并通过推拿手法对相应穴位进行刺激,发挥疏通脉络、活血化瘀的作用,增强颈椎的活动程度,缓解颈肌受损,促进病情快速恢复[19-20]。本研究结果显示,治疗后观察组患者颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸、右旋转、左旋转的活动度及颈椎右侧屈、左侧屈、前屈、后伸的等长肌力均大于对照组,表明通督强脊“三步五法”推拿治疗颈椎病可有效改善患者的颈椎活动功能,提高颈椎周围肌群的肌力。

综上,通督强脊“三步五法”推拿治疗颈椎病可有效改善患者受累神经的感觉功能和颈椎活动功能,减轻疼痛程度,缓解临床症状,提高颈椎相关肌群的肌力,疗效显著,值得临床推广应用。