跳一跳够得着:妒忌公司明星何时引发阻抑何时催人奋进?

2022-05-17王慧平闫嘉妮

马 君 王慧平 闫嘉妮

(上海大学 管理学院,上海 200444)

0 引言

创新主导发展的今天,越来越多的证据显示,员工绩效分布并非服从传统观念上的正态分布,而是幂率分布[1]。这意味着企业竞争力不再取决于人力资本平均水平,而是取决于少数明星员工(star employee)的贡献。将稀缺的激励资源向这些有特殊才能或有突出贡献的职场明星们倾斜,不仅仅是为了更好地吸引、留住和用好他们,还隐含着更深刻的战略考量:企业希望借用有限的增量资源,通过激活关键少数,带动绝大多数存量人员,以最大限度地发挥激励的杠杆作用[2]。

但可能事与愿违。所谓“行高于人,众必非之”,明星员工以一己之力拉动组织发展的同时也享受了企业不对称的高的礼遇[3],这自然让他们曝光在组织的镁光灯下,引发同事的不利社会比较。特别是具有天然优势的他们更有可能“骑马找马”,获得更多资源,从而形成一种效能螺旋(efficacy spiral),累积更大个人优势,进一步增加了同事的相对剥夺感,激发妒忌情绪[4]。妒忌是一种与不利社会比较相关的“不愉快的、通常是痛苦的混合情绪”[5]。当个体试图拥有自己没有但他人却拥有的优越品质、成就或物品时,就会产生妒忌——要么渴望,要么希望对方也没有[6]。根据社会比较理论,维护积极的自我价值感是人类的根本需要,当个体面临消极的社会比较信息时,会采取各种各样的社会比较策略来应对威胁,尤其是在对个体较重要的领域内的社会比较,将会进一步增加其想要保持一致性的压力[7-8]。

已有研究主要将同事妒忌与对明星员工的伤害行为联系起来[3-4,9]。研究发现,向上社会比较引发的妒忌与针对明星员工采取的阻抑行为正相关[10]。例如,背后议论他们、不尊重他们、向他们传递虚假信息、干扰他们工作等[11]。通过降低明星员工的绩效、阻止其建立良好的人际关系,这有助于消除或减少普通员工的感知差距,降低自我威胁,改善自我评价[5,12]。研究表明,同事的这种负面行为模式不仅会降低明星员工的工作绩效和幸福感,加速其流出[13],还迫使这些明星员工不得不消耗有限的认知资源来应对消极的人际关系,分散他们追求有效目标的注意力[10]。

需要指出的是,上述研究主要基于向上社会比较产生的对比效应(contrast effect)得出的结论,但可能这并不是同事应对妒忌情绪的唯一适应性反应。正如Frijda等[14]指出的那样,复杂的情绪如妒忌、羞愧等,不会只引发单一的行为倾向来平衡自我。事实上,向上社会比较也可能产生同化效应(assimilation effect)[15],但是这种效应往往易被忽视[3]。

近年,一些学者对妒忌持更积极的看法,认为它们也可能是良性的、积极的和富有竞争意识的[16],强调妒忌可以激励人们超越,从而通过提升自己而不是阻抑别人,来缩小他们与明星员工之间的差距[17]。换言之,同事也可能会看到差距中的机会[16],并通过提高工作动机[18]、尝试自我改进[19]、加强和明星员工的关系[20]等措施,以达到和明星员工相匹配的成就水平。尽管现有对良性妒忌的初步探索拓宽了妒忌研究的范围,但我们依然无法得知在什么条件下,一种形式的妒忌会比另一种形式的妒忌更有可能决定行为。期望理论强调,当个体对某种行为结果的主观价值感知较高同时预期实现概率较大时,会产生正向激励作用[21]。这为我们寻找明星妒忌效应的边界条件提供了理论基础。

基于此,本文拟引入成就可达预期作为调节变量,构建了以同事妒忌为中介的双路径模型,系统研究妒忌明星员工何时引发同事的阻抑,何时又引发自我提升行为。

1 理论背景与研究假设

1.1 明星员工存在与同事妒忌

明星员工是指组织中那些在工作绩效、知名度和社会资本方面,都明显优于其他员工的关键少数员工[13]。明星员工利用其社会资本,不仅可以加强与外部资源的联系,提高企业整体社会资本水平,还可以加快组织内知识交换和信息流动,有效提高团队整体创造力[22]。鉴于他们的重要性,对明星员工的“人才争夺战”也异常激烈,这也让他们备受优待[23]。与其他同事相比,他们享受到更多的资源,如更高的薪酬、更多的晋升机会、更高的社会地位以及更多的领导青睐[24],同时他们也会优先获得选择新项目、参加高级培训计划、服务重点优质客户[3]等权利。

根据社会比较理论,员工会积极获取与他人有关的社会信息,通过比较评估,作为行为选择的信息依据[3,25]。Davidai等[26]从认知易得性的角度研究发现,成就斐然的明星员工更容易被拿来作为比较的对象,且个体天然具有“驱动向上”的本性,尤其是在能力和绩效方面,人们一般会选择向上比较,因而团队中的明星员工通常会作为同事社会比较的对象[7,26]。同时,由于组织中存在大量业务对接、沟通协调等深层次互动,这些活动又是交互影响的,出于简化学习的需要,企业也会围绕明星员工的隐性知识进行战略、流程、架构、人员的调整,以形成组织惯例,这进一步强化了明星员工在组织网络中的中心地位[27]。这让其他同事可以很容易地观察到明星员工的成就并与他们对比,产生成就差异知觉。

明星身上的“光环”是普通员工所不具有的,显然,明星员工的存在,很容易引发同事的妒忌。研究表明,工作场所妒忌的前因一般包括与其他员工不利的社会比较、相对剥夺感的产生以及对个体自尊的威胁[28]。首先,组织对于职位晋升、任务安排、薪酬奖金等资源的分配原则,很容易引发同事与明星员工的不利的社会比较[28]。囿于组织资源的稀缺性,明星员工对组织资源的大量占有会增加其他同事的资源威胁感知和压力水平,从而激活同事的妒忌情绪[3]。其次,根植于自我服务偏见,员工会以一种利己的方式对自己和他人的成果进行归因,这让他们常常贬低明星员工的价值,认为其成就与其所获得的资源优势不相匹配[5]。同时,领导者为满足工作要求而差异化对待明星员工,进一步扩大了同事的知觉差异和相对剥夺感[7,29],引发妒忌情绪。最后,在和明星员工的比较中感知到更多的负面信息后,同事对自我评价(如自尊和自信)也悄然降低[3,15]。研究表明,自尊水平低的人更倾向于与他人比较,对不利的比较信息更敏感[30],也就更可能体验到强烈的妒忌感。基于此,本文提出:

H1感知明星员工的存在正向影响同事妒忌。

1.2 妒忌引发的适应性反应:社会阻抑和自我提升

社会比较理论强调了社会比较发生的两个过程,即发现差距和弥补差距,不利的比较信息会威胁个体的自我价值感,对这种威胁必须以某种行为策略加以管理和控制,以抵御自身遭受进一步威胁[30]。此外,妒忌作为一种消极的情绪状态,可以让个体持续监控他们所处社会环境,以获取他们在自我重要领域落后于他人的信息,执行意在维持和提高自我价值的行为[31]。来自神经科学领域的研究也发现,大脑中与疼痛相关的区域(如前扣带皮层)受妒忌体验影响[32]。就像一般的疼痛一样,妒忌作为一种自我平衡的情绪,塑造了机体的一种不良状况,刺激个体采取行动以恢复情绪平衡。从妒忌的概念和已有研究中不难推断[14],妒忌激发出两种适应性反应以平衡自我:(1)威胁性导向——社会阻抑(将明星员工“拉下马”,以减少明星员工拥有的优质资源);(2)挑战性导向——自我提升(要么自己“上马”,获得和明星员工一样的资源)。

社会阻抑(social undermining)。正如 Smith等[5]所言,作为一种痛苦的混合情绪,妒忌首先吹响的是消极行动的号角,带来侵犯、冲突甚至恶意犯罪等系列负面结果。换言之,同事通过破坏明星员工的绩效水平来恢复自我评价,可以减轻与妒忌相关的不适感[28]。但由于这种公开表达妒忌的行为是被禁止的,所以人们通常会使用秘密手段来缩小和明星员工之间的感知差距[9]。根据理性选择理论,同事会评估对明星员工采取伤害行为时面临的可能风险,并选择一种既能达到预定目标又对自己危害较小的行为[33]。社会阻抑就属于一种隐蔽性的、可以很大程度上削弱明星员工绩效的有效方式。

社会阻抑是指长期地、蓄意地妨碍他人积极人际关系的建立和维持、干扰他人工作上的成功以及破坏他人良好名誉的隐蔽行为[34]。作为一种攻击性工具,例如,隐瞒信息、说闲话、贬低他人、“冷暴力”,先前的研究也支持了这一观点,同事实施社会阻抑,不仅会对明星员工的情绪、幸福感、自我效能和人际关系带来消极影响,同时还会降低明星员工的声誉和工作绩效。重要的是,社会阻抑作为一种经过算计的、谨慎的隐蔽伤害行为,其对他人产生的不利影响是一个渐进的过程,换言之,明星员工所承受的社会代价不会立即显现出来。这就在一定程度上降低了阻抑者对受害者痛苦的认同和负疚感,让他们更可能突破自我约束的界限,持续实施阻抑行为[5]。

总之,明星员工引发同事妒忌后,可能会激发同事威胁导向的自我评价,而作为削弱他人影响力从而间接实现自我抬高的有效方式,社会阻抑对于降低明星员工的优越感,修复受损的自我评价是十分有效的[4]。据此本文提出:

H2同事妒忌中介感知明星员工存在与社会阻抑的关系。

自我提升(self-improving)。尽管如此,我们认为社会阻抑并不是平衡妒忌的唯一路径,相反,它可能是一个“杀敌一千,自毁八百”的下策[17]。在组织中,强大的制度和非正式规范的压力,在一定程度上会阻止同事对明星员工采取阻抑行为,即使他们有强烈的行为动机[9,35]。首先,以阻抑或其他形式的侵害来回应对明星员工的妒忌,不仅使个体面临着与工作相关的风险(如失业、停职),还包括社会和心理风险,如失去他人的尊重,损害自己形象等[32]。其次,为了实现自我成长,个体必须开发自己的社会资本,而与明星员工建立高质量的关系,不仅可以快速习得默会知识,还可以在“与星共舞”中给自己带来积极的声誉和地位[37]。

据此,我们认为妒忌也可能导致良性的结果,自我提升就是一种既能修复自尊威胁且个人成本更低的举措。Tai等[17]在一项研究中指出,从妒忌的定义可以看出,同事渴望拥有明星员工的优质资源和成就,而以取得该成就为目标的行为倾向,可能会被妒忌所激发。同时,与消极情绪相比,若个体预期会与比较对象取得相似的结果,会产生更多积极的情绪[38],这让他们会对明星员工产生欣赏和钦佩的感觉,并被激励主动采取措施以达到与明星员工相同的成就水平[16]。Schaubroeck等[19]在对银行员工的一项研究中发现,妒忌与员工的工作绩效提高有强烈的正向关系。Vecchio的研究也发现[20],期待获得未来成就的意愿,会增加妒忌和自我提升之间的积极关系。

此外,行为的改变很大程度上是由观察到并试图模仿他人的行为所驱动的[39-40]。Festinger指出[7],与明星员工的向上比较可能对同事特别有益,因为它提供了一个积极的榜样。明星员工的榜样行为,为同事简化学习、挑战自我,提供了强大的动力[15,29]。例如,通过观察被奖励的明星员工,同事可以大概推断出哪些行为和工作方法与积极的组织结果相关,基于这一评估,同事可以循此路径获得类似结果。同时,明星员工的存在,也可以提高同事获得专业知识、信息和建议等资源的机会,为同事进行自我提升提供工具性支持[41]。

综上,明星员工引发同事妒忌后,也可能会激发同事挑战导向的自我评价,通过模仿明星员工的工作方法以及利用明星员工提供的资源支持来提升自我,以达到和明星员工相似的成就水平,进而恢复情绪平衡。基于此,本文认为:

H3同事妒忌中介感知明星员工存在与同事自我提升的关系。

1.3 成就可达预期的调节作用

为了更深入地揭示妒忌的作用机理,我们需要探索同事在何种条件下可能采取社会阻抑行动,又在何种条件下可能采取自我提升行动。

根据期望理论,促使个体采取行动的激励力量取决于预期和效价的乘积,乘积越大越容易激发出个体行为[21]。预期指能够达成目标的主观概率,效价指这些目标能否满足个体的价值感知。显然,达到与明星员工相似成就具有高的效价[42],因为通过比肩明星员工,可以获得更多的资源、机会和地位。

这意味着影响个体选择何种行动的激励力量,主要取决于预期成就达成的主观概率,即同事预期未来可以达到明星员工相似成就的可能性。研究还发现,个体对不利的社会比较做出何种反应,受到感知控制的影响,即个体感知到的自己能够改变现状的能力[18],同时,人们对潜在的挑战或威胁做出何种反应与他们的自我认知评价相一致[43]。这意味着,妒忌的同事对自己的能力、价值和控制力的核心自我评价良好时,他们会感觉到明星员工的成就是可以达到的,于是他们更倾向于把面临的挑战视作机遇,以明星为榜样。

当成就可达预期较低时,意味着妒忌的同事对能力、价值和控制力的核心自我评价整体偏低,感到自己无论如何努力也无法达到与明星员工相匹配的成就水平。这种上行比较产生的对比效应,会扩大他们的差异知觉,夸大挑战带给自尊和地位的威胁感[11]。这不仅仅使得榜样对自我的激励作用骤然下降,自我提升动机会被破坏[40],重要的是,基于自我服务偏差,妒忌者更可能认为不是自我能力不行,而是因为一些不可控因素导致他们应有的资源和机会被剥夺[20],从而加剧挫败感和焦虑感,严重时甚至引发抑郁症[18]。正因为通过努力实现自我提升的潜力不大,此时,同事更可能通过社会阻抑降低明星员工的成就以减少自我和明星员工的差异,改善他们消极的自我评价和自卑感,这构成了平衡自我情绪的可行手段[18]。据此,我们认为,面对明星员工的存在,较低的成就可达预期强化了同事的威胁导向,增加了同事对明星员工采取阻抑行为的可能。本文提出:

H4a成就可达预期调节同事妒忌和社会阻抑之间的关系,即在成就可达预期较低时,同事妒忌更容易引发社会阻抑;

H4b成就可达预期调节感知明星员工存在通过妒忌对社会阻抑的间接影响。成就可达预期越低,感知明星员工存在越可能通过妒忌增加对明星员工的社会阻抑。

相反,对于成就可达预期较高的同事而言,妒忌提供了一种动力,使他们做出与良好的自我认知相一致的积极行为(如努力学习相关技能就可以获得与明星员工一样的成就地位),并减少与自我期望相反的行为(如阻抑明星员工)。尽管同事仍然会认为明星员工是卓越的,但也看到了自己获得类似成就的可能性。此时,通过上行比较,可以促进同事与明星员工形成良好的同化效应,即强调彼此共同的特点,明星员工看起来更像是一个积极的、鼓舞人心的榜样,而不是对自己地位、资源的威胁[29,40]。换言之,在与明星员工进行不利社会比较时,具有高成就可达预期的同事,更可能从妒忌带来的挑战中看到更多的学习和成长机会,因而尊重他人的成就并为之努力奋斗,表现出更高的工作意愿,以及以更乐观的心态面对负面信息,遇到阻碍时也能坚持不懈。据此,我们认为,成就可达预期高的妒忌者,更可能激发挑战导向的自我评价,对明星员工引发的妒忌做出积极反应,更倾向于选择自我提升。本文提出:

H5a成就可达预期调节同事妒忌和自我提升之间的关系,即在成就可达预期较高时,同事妒忌更容易引发自我提升;

H5b成就可达预期调节感知明星员工存在通过同事妒忌对自我提升的间接影响。成就可达预期越高,感知明星员工存在越可能通过同事妒忌引发自我提升行为。

综合以上分析,我们构建了如下有调节的双路径模型,见图1。

图1 本研究的理论模型Figure 1 Theoreticalmodel of this study

2 研究设计

2.1 样本收集

本研究与河北省市场监督管理局合作,在石家庄市6家企业(涉及通讯和IT两类行业)进行实地调研和数据采集。在省市场监督管理局直属机构民营企业协会相关领导的全程参与下,研究得到了企业最高层的支持和人力资源部的全力配合。数据采集采用现场采集方式,同时为了降低同源偏差和因果关系滞后效应的影响,数据分两阶段收集完成,时间间隔为3个月,整个过程问卷被严格编码。第一阶段测量“感知明星员工存在”,“同事妒忌”以及控制变量,第二阶段测量“自我提升”,“社会阻抑”和“成就可达预期”。

需要指出的是,组织中还存在一类不把明星员工作为比较对象的同事[5],没有比较也就不会产生妒忌,因而这类员工不是我们的研究对象。受社会比较理论的启发以及现有文献提供的线索,我们在第一轮问卷调查前设置了社会比较方面的题项来测量社会比较的相关情况,尽量排除那些不与明星员工进行社会比较的员工。我们参考Lam等[10]在研究明星员工时测量变量社会比较时发展的单题项量表,在回答题项之前,受访者被要求回想一下自己以及团队成员在过去一个月的表现。为了进行社会比较,我们要求受访者将自己的表现与其他团队成员的表现进行比较,并向他们保证此调查内容仅用作学术研究,不涉及其所服务单位的商业机密或者个人的道德问题,并且是基于大样本的分析而得出结论,不会单独报告个人的结果,回答结果将被严格保密。随后列出该团队成员的所有名字,让每个团队成员就以下问题进行打分:“您和这个成员相比怎么样”,评价尺度从1(他/她做得很糟糕)到9(他/她做得非常好)。考虑到个体通常不会和与自己无法比拟的人相比,我们将那些选择1和9的员工都排除掉。

本着自愿原则,每组10人左右被安排在一间会议室中,彼此间保持着宽裕的空间距离。在被试填写问卷前,研究助理逐题解析题项含义,被调查者根据自己的真实情况填写问卷。共计456名员工参与了问卷调查,剔除含有缺失数据的无效问卷后,有效问卷406份,有效问卷回收率89%。被调查对象中,男性占比为53.3%,女性为46.7%。年龄阶段上,21~25岁占31.8%,25(含)~30岁占28.8%,30(含)~35岁占17.2%,35(含)~40岁占18.5%,其他年龄段占3.7%。31.8%的公司服务期为1年以内,42.6%为1(含)~3年,14.0%为3(含)~7年,11.6%为7年(含)以上。从受教育程度看,本科教育程度占50.7%,研究生及以上占28.2%。

2.2 变量测量

量表来自国外主流文献,我们采用双向互译、专家研讨以及小样本施测等方式,确保研究的本土适用性。问卷均使用七级利克特量表。

感知明星员工存在。传统研究主要基于绩效来定义明星员工,但近年越来越多的文献将知名度和社会资源也纳入到明星员工的考量范围[13]。基于此,我们也从绩效、知名度和相关社会资本三个成就维度定义明星员工,并让被试回答“贵公司是否存在以下员工”,题项为“他/她的业绩明显领先其他员工”,“他/她在公司内外拥有的社会知名度明显高于其他员工”,“他/她拥有的社会人脉和资源明显高于其他员工”。评价尺度从1(明显不存在)到7(明显存在)。量表的克伦巴赫α值为0.887。

同事妒忌。采用Vecchio等[20]发展的5题项量表,由被试自我报告,如“领导经常肯定个别优秀同事的努力,而忽视我的努力”,“看到个别优秀同事得到了最好的任务安排,我感到有些不快”。评价尺度从1(完全不符合)到7(完全符合)。克伦巴赫α值为0.912。

社会阻抑。社会阻抑作为一种隐蔽的伤害行为一般很难被察觉,加之明星员工与一般员工的工作关系紧密度并不高,他们更可能忽视同事的阻抑行为,因此,由明星员工或领导来评估效果并不好。同时,社会阻抑作为一种违反社会规范的行为,若采取同事自评则存在高的社会称许效应。因此,研究者一般采取间接测量方式,要求他们评估他们对待公司同事针对明星员工实施阻抑行为的态度[3]。我们同样采取这种方式。导语为“当您看到有同事出现以下行为时,您是否赞同该同事的行为”。示范题项为“部分同事经常使用一些难听的言语来形容你们部门最优秀的员工”,“部分同事故意散布一些有关最优秀员工的不实信息”。评价尺度从1(完全不赞同)到7(完全赞同)克伦巴赫α值为0.898。

自我提升。采用Yu等[44]发展的4题项量表,示范题项为“为提高工作绩效,我会积极地向优秀员工寻求工作意见或建议”,“为提高工作绩效,我会积极地和这些优秀员工探讨有关工作主题的不同想法”。评价尺度从1(完全不符合)到7(完全符合)。克伦巴赫α值为0.813。

成就可达预期。借鉴Lam等[10]研究高绩效员工时发展出的测量方法,我们从三个题项测量同事相对于明星员工而言他们的成就可达预期。导语为“您认为自己有多大可能性可以像少数最优秀同事那样表现得优秀”,让被试从业绩水平、内外部声誉和社会资源三个方面进行自我评估。评价尺度从1(完全不可能)到7(完全可能)。克伦巴赫α值为0.812。

控制变量。与已有研究一致,我们控制了性别、年龄、任期、学历、团队规模的影响[3]。同时,研究发现,个体与和他们心理距离更近的人相处时道德感更强[9],并且同事和明星员工的关系亲密度和明星员工的受害负相关[10]。因此,我们同时控制同事和明星员工之间的关系亲密度。关系亲密度量表采用Dubois等[45]发展的2题项量表,示范题项为“你和部门中的最优秀同事的关系很好”,“你和部门中的最优秀同事的联系密切”。评价尺度从1(完全不符合)到7(完全符合)。克伦巴赫α值为0.90。

2.3 数据结构的有效性

运用验证性因子分析检验了变量间的区分效度。以斜交五因子模型为基准模型(所有变量独立分开),构建四个竞争模型:四因子模型(两个因变量归属一个潜变量)、三因子模型(中介变量和调节变量归属一个潜变量,加上自变量和因变量)、二因子模型(其他变量归属同一潜变量,加上因变量)、以及单因子模型(所有变量合并为一个因子)。结果如表1所示,相对于其他因子模型,五因子模型(χ2/df=1.979,RMSEA=0.049,CFI=0.959)的适配指标最为理想,表明数据结构具有良好的区分性。

表1 各个模型适配度结果表Table 1 Model-Fit test

鉴于研究主题具有强烈的社会称许效应,我们采用时滞调查,并在问卷中采取隐匿研究目的、题项错配、引入反向题等措施,共同方法偏差仍在所难免。为评估其潜在影响,借鉴已有做法[46],我们在五因子结构基础上,增加共同方法因子,构建一个六因子模型结构。表1最后一行显示,适配结果有所改善(χ2/df=1.382,RMSEA=0.031,CFI=0.974),说明存在一定程度的共同方法偏差,但通过对比潜在因子控制前后的模型,RMSEA、CFI等指标的改善程度有限,小于0.02,表明共同方法偏差对研究结果的解释不会构成威胁[47]。

2.4 研究结果

表2报告了变量的描述性统计以及相关系数。从均值看,社会阻抑的均值明显低于其他变量,这一结果与已有研究相符,主要原因是社会阻抑作为消极行为,一般比积极的社会互动发生的频率更低[34];也正如Prentice等[48]强调的那样,在预测一些发生频率较低或较难测量的变量时,小的均值也被认为是有意义的。从相关系数看,感知明星员工存在与同事妒忌、社会阻抑、自我提升正相关,同事妒忌与社会阻抑、自我提升(r=0.15**,p<0.01)正相关。

表2 主要变量间的描述性统计与相关性分析表Table 2 M eans,standard deviations,and correlations ofmain variables

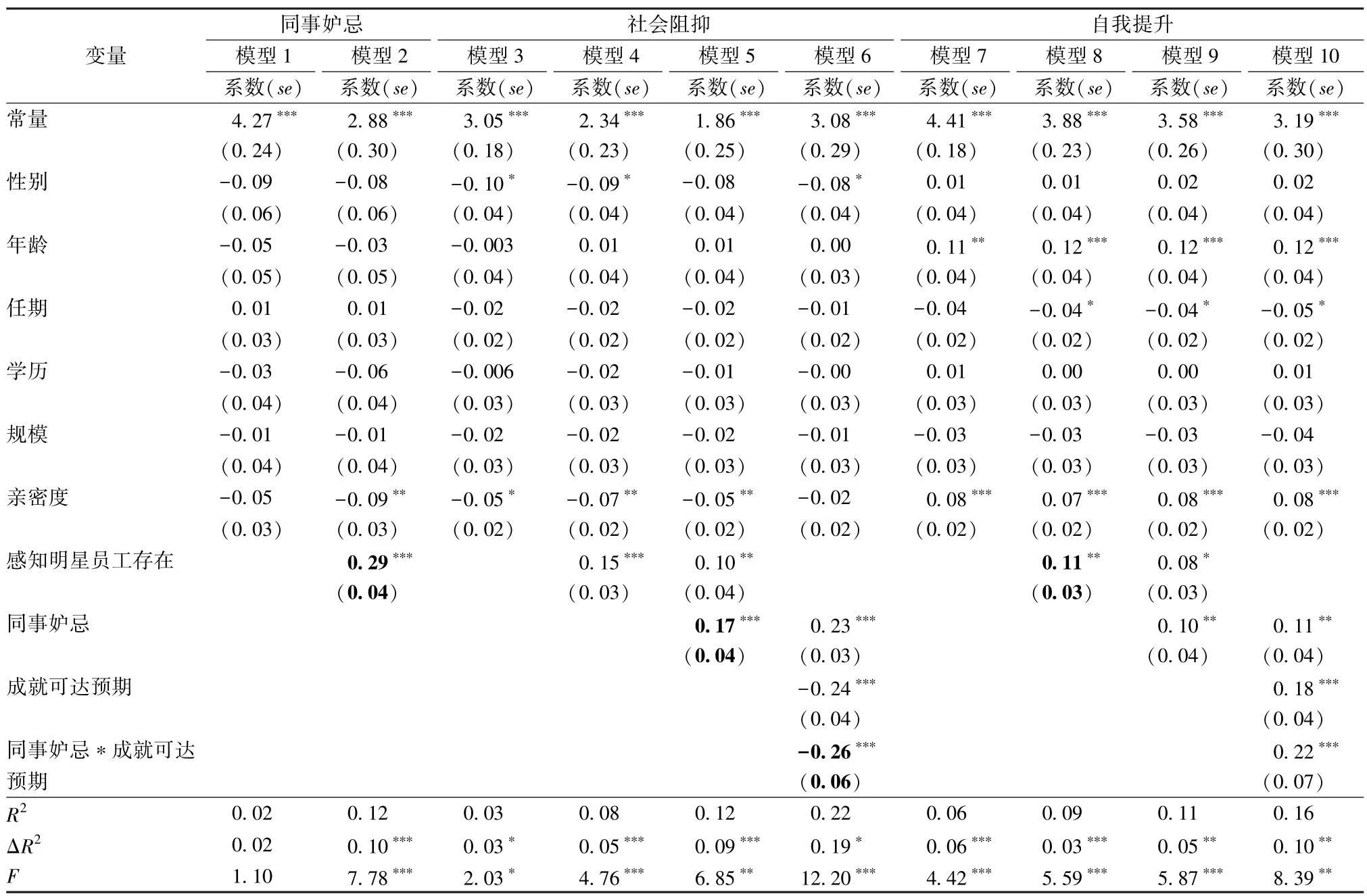

随后我们运用回归分析、区间估计 Bootstrap法以及Johnson-Neyman(J-N)法进行假设检验。回归分析结果如表3所示,可以看出,模型2相比模型1,整体拟合优度改进10%(ΔR2=0.10,p<0.001),同时感知明星员工存在对同事妒忌有显著的正向影响(β=0.29,p<0.001),因此,H1成立。

表3 明星员工引发同事妒忌的层级回归结果Table 3 H ierarchical regression results of colleague envy caused by star em p loyees

模型4相对模型3整体拟合优度改进5%(ΔR2=0.05,p<0.001),感知明星员工存在对社会阻抑有显著的正向影响(β=0.15,p<0.001)。模型5加入中介变量同事妒忌后有增量意义(ΔR2=0.09,p<0.001),同时,同事妒忌对社会阻抑有显著的正向影响(β=0.17,p<0.001),而感知明星员工存在对社会阻抑的影响变小(β=0.10,p<0.01),这表明,同事妒忌在感知明星员工存在与社会阻抑之间发挥部分中介作用,由此H2成立。

同样,模型8相比模型7整体拟合优度改进3%(ΔR2=0.03,p<0.001),感知明星员工存在对自我提升有显著的正向影响(β=0.11,p<0.01)。模型9加入中介变量同事妒忌有增量意义(ΔR2=0.05,p<0.001),同时,同事妒忌对自我提升有显著的正向影响(β=0.10,p<0.01),而感知明星员工存在对社会阻抑的影响变小(β=0.08,p<0.05),这表明,同事妒忌在感知明星员工存在与自我提升之间也发挥部分中介作用,由此H3成立。

模型6和模型10检验了成就可达预期的调节效应。由模型6可知,同事妒忌与成就可达预期的交互项对社会阻抑的影响显著(β=-0.26,p<0.001),说明调节效应存在。进一步,我们运用Johnson-Neyman(J-N)法进一步检验了调节效应。

J-N法弥补传统描点法检验调节效应(即均值±1个标准差)的不足,通过提供简单斜率的置信带,帮助我们挖掘更多信息[49]。结果如图2所示,在成就可达预期(标准化)小于0.49部分,简单斜率线的置信带排除了0,因而是显著的,并且该斜率线在0轴以上,表明同事妒忌对社会阻抑的影响随着成就可达预期的提高,越来越弱,即成就可达预期越低,感知明星员工存在越可能通过妒忌增加对明星员工的社会阻抑。由此,假设H4a成立。

图2 成就可达预期对同事妒忌与社会阻抑关系的调节作用(J-N图)Figure 2 Themoderating effect of expected achievement accessibility on the relationship between colleague envy and social underm ining(J-N chart)

同理,模型10显示,同事妒忌与成就可达预期的交互项对自我提升有正向影响,说明调节效应存在(β=0.22,p<0.001)。J-N图显示(见图3),成就可达预期(标准化)大于-0.16部分的简单斜率线的置信带排除了0,因而是显著的,并且该斜率线在0轴以上,表明同事妒忌对自我提升的积极影响随着成就可达预期的提高,越来越强。由此,假设H5a成立。

图3 成就可达预期对同事妒忌与自我提升关系的调节作用(J-N图)Figure 3 Themoderating effect of expected achievement accessibility on the relationship between colleague envy and self-improvement(J-N chart)

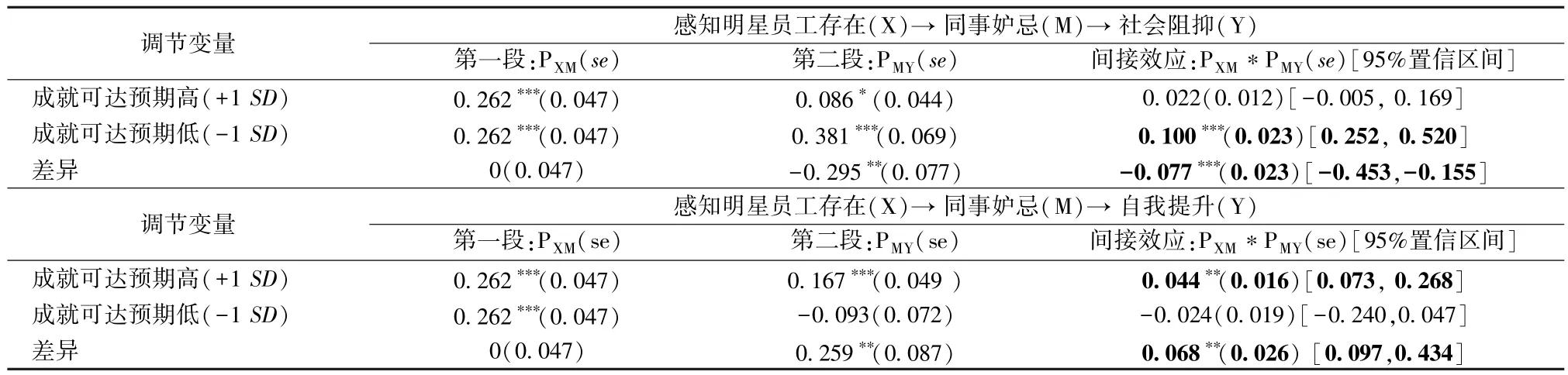

随后我们运用偏差校正的非参数百分位残差Bootstrap法[50],检验了在高成就可达预期(+1SD)和低成就可达预期(-1SD)两种情形下,感知明星员工存在通过增加同事妒忌影响同事社会阻抑和自我提升的间接效应差异(即检验H4b和H5b)。Mplus7.0统计结果表明(见表4),在感知明星员工存在(X)→同事妒忌(M)→社会阻抑(Y)的路径中,中介作用差异性的95%置信区间为[-0.453,-0.155],不包括0,说明被调节的中介作用存在,假设H4b得到验证;在感知明星员工存在(X)→同事妒忌(M)→自我提升(Y)的路径中,中介作用差异性的95%置信区间为[0.097,0.434],不包括0,说明被调节的中介作用存在,假设H5b得到验证。

同时,从表4的两个路径的间接效应结果可看出,在成就可达预期较低时,感知明星员工的存在对自我提升的间接影响不显著(95%置信区间包含0),而对社会阻抑的影响显著;而在成就可达预期较高时,感知明星员工的存在对自我提升的间接影响显著,而对社会阻抑的影响不显著(95%置信区间包含0),这些结果与我们的J-N图结果(图2和图3)一致,进一步说明本研究的数据拟合效果良好。

表4 成就可达预期调节效应检验的M p lus结果Table 4 The test ofmoderating effect of expected achievement accessibility

3 结论

3.1 理论启示

本文在社会比较的框架下,系统研究了同事妒忌明星员工所产生的两种适应性反应及其边界条件,有以下理论启示。

首先,揭示出妒忌是明星员工社会交往的必然产物,也是普通员工赖以平衡自我的有效手段。数据结果表明,明星员工的存在与同事妒忌正相关,这一方面凸显了明星员工的稀缺性,即他们拥有普通同事所不具有的特质(如高绩效、高知名度和丰富的社会资本)和组织资源(薪酬、地位、机会等),这正是妒忌的来源;另一方面也支持了认知易得性理论的观点,人类偏向于将那些容易获得的信息作为自己决策判断的依据,因而组织内那些耀眼的明星自然成为同事社会比较的对象[26],而组织的差异对待引发的不当社会比较和自我服务偏见,都会导致妒忌情绪油然而生。本研究也支持了Festinger的观点[7],妒忌是平衡自我的有效手段,激励个体积极寻找管道,释放妒忌带来的不良情绪。

其次,构建了明星员工社交后果的社会比较分析框架。数据结果表明,同事妒忌与社会阻抑和自我提升均正相关,这首先印证了学者们长期以来秉持的主流观点:明星员工引发的妒忌会激发同事对其采取社会阻抑行为,具体而言,同事上行社会比较产生的对比效应,加剧威胁性导向,放大妒忌的消极作用。我们的新发现在于,这并非同事平衡妒忌情绪的唯一适应性反应。我们揭示了上行社会比较的同化效应,即良性妒忌效应。换言之,妒忌也可能激发同事的挑战性导向,通过提升自我的方式来减少和明星员工之间的差距,用以平衡自我。这一分析框架支持并拓展了Frijda的研究[14],表明复杂的情绪并不仅仅引发单一的行为倾向,妒忌通过激发挑战和威胁两种并行的行为导向,驱动个体采取一系列积极或消极的行为,从而催生同化或对比两种不同的上行社会比较效应。我们的研究昭示,学者应该从更全面的视角来理解工作场所的妒忌。因此,整体审视妒忌引发的良性及恶性行为,成为妒忌研究的一个切入点和创新点。

最后,将期望理论纳入明星员工研究的范畴,提出成就可达预期是激发良性妒忌积极作用的关键边界条件。虽然部分学者对良性妒忌的初步探索拓宽了妒忌研究的范围,但仍存在一个亟待解决的关键问题:在何种条件下良性妒忌更有可能决定行为?我们发现,妒忌对行为的作用方向和强度,取决于妒忌激发的是威胁导向还是挑战导向的自我认知评价[17],而这又取决于上行比较产生的是对比效应还是同化效应[7]。若是对比效应,意味着个体预期无论如何努力都达不到与明星员工相似的成就,此时明星员工的存在就会演化为一把威胁他们职场地位的“利刃”[30];若个体被同化,则意味着个体预期付出努力可以取得与明星员工相似的成就,进而选择积极奋进,此时明星员工的存在会演化为他们提升自我的“助推器”。换句话说,个体的成就可达预期是影响妒忌正负效应的主要因素。这一结论有力地支持了Collins的观点[15],即个体的预期会对上行社会比较的结果产生决定性的影响;也支持了LockWood等[40]的观点,当个体预期自己未来可以达到与明星员工相匹配的成就水平时,向上比较更容易发挥鼓舞作用。总之,期望不同,所牵引出的个体行为不同,研究从期望理论视角出发解释了个体在平衡由明星员工引发的妒忌中表现出不同适应性的原因,拓展了期望理论在明星员工研究领域的应用。

3.2 管理启示

日益频繁的团队协作密切了工作场所中的人际交互,社会比较逐渐成为员工自我评价的主要来源之一。企业树立明星标杆,既是组织意图的体现,更是希冀产生“少数撬动多数”的激励效果。由于社会比较同时具备“对比”和“同化”两种不同的效应,这种激励方式的初衷在实践中可能被扭曲。因此,管理者需要关注,如何在促进社会比较的积极效应的同时,把控由此产生的对明星员工的潜在威胁。这正是本文的实践启示所在。

第一,构建分层激励体系,通过体系设计缩小差距感知,提高员工成就可达预期,实现大多数员工的“跳一跳够得着”。员工的成就可达预期取决于感知到的与明星员工的差距,而个体的能力参差不齐,如果组织内只存在顶层明星员工,必然会存在部分员工与之差距过大而产生社会阻抑的消极情形。因此,管理者可以按照能力差异将员工划分为不同层次并在每一层设立明星标杆,这样无论个体身处哪一层,其与明星员工的差距感都是相同的,即都处于“跳一跳、够得着”的阶段[2],而这种适中差距激发的良性妒忌会促进个体自我提升。此外,为普通员工提供更多的培训、轮岗、晋升机会以及资源和平台支持,鼓励他们更多地进行尝试,提高对失败的容忍度,这些都是提高员工期望的有效方法[51],一部分有潜质的普通员工可能就此脱颖而出。

第二,避免陡峭型激励,塑造和谐的团队氛围。无论是公开的表扬,还是公开的奖励,激励结构越向明星员工倾斜,员工感知到的与明星员工的差距会更大,这可能会诱发极具破坏性的“没有硝烟的战争”——社会阻抑,陷入组织绩效降低、明星员工受阻、普通员工麻木的“三输”局面[4]。管理者在采用“明星激励”时,应注意在公开场合降低对明星员工的“偏爱”。此外,可以制定严格的规章制度并向员工宣传社会阻抑的成本代价以减少员工之间的阻抑行为;定期开展内部座谈会,由明星员工主动分享经验技巧,让员工感受到目标差距在缩小;积极营造轻松和谐的团队氛围,定期举办团建活动,增加员工之间的关系亲密度。

3.3 局限性与展望

第一,变量的测量采用自我报告方式,且像社会阻抑这类变量包含强烈的社会称许效应,共同方法偏差在所难免。尽管我们采取事前控制和事后评估,并为每一个题项提供详细的解释来减少受访者的模糊感和不确定性,从而将影响控制在合理范围内,但仍可能产生参数估计误差。在后续研究中可以通过创建场景或采用实验设计,通过观察同事对明星员工的行为和态度来间接测量该变量,以减少共同方法偏差。

第二,关于明星员工的测量有待进一步论证和完善。不同的人、不同的行业对明星员工的界定存在差异,就层次而言,有绝对明星(在全行业甚至更广范围内拥有绝对地位)和相对明星(在本组织范围内拥有显赫地位)的差异;就测量方法本身而言,就包括按照“绩效”,“生产率”,“关系”等不同方面来测量的方法[13]。学者们未来应重视明星员工的测量。

第三,没有考虑明星员工与领导之间关系的潜在影响。在本土化研究中关系是不得不考虑的因素。当领导与明星员工私交良好时,明星员工在组织内拥有的丰富资源可能会被其他同事误读为偏袒或偏私,引发不公平感或冷落感,加剧同事妒忌到社会阻抑这一路径发生的频次。在后续研究中,一种思路是将领导者与明星员工的关系作为控制变量处理;另一种思路是将二者的关系视作情境变量,讨论关系强度对双路径模型的影响,从而更深入地挖掘本文的理论价值。

第四,在取样时没有考虑被试的个体特质、工作关系等方面的差异。例如,学习目标特质的同事聚焦于自我学习和提高[52],因而更可能产生良性妒忌,而表现目标特质的同事对明星员工带来的威胁更加敏感,因而更可能采取社会阻抑行为[3]。在竞争关系下,同事的资源剥夺感可能会更强,因而妒忌引发社会阻抑的可能性更高,而在合作关系下,因能够更好地观察、亲近和获得明星员工的支持,社会阻抑的可能性降低而自我提升的可能加大[10]。在后续研究中,应将这些变量的影响加以控制或作为调节变量进一步揭示其影响效应,以拓展本研究的价值。

第五,行业特征对本研究的研究结果也会有一定程度的影响,而我们的研究样本限定在IT、通信行业,所以不确定这些发现在多大程度上可以推广到该行业以外,即研究结果的外部效度和适用性有待进一步验证。此外,关于如何量化排除那些不与明星员工进行社会比较的员工还有待进一步探索和完善。在后续研究中可以采用情景模拟或实验设计,通过观察同事和明星员工比较后的反应来剔除该类员工。