明清时期川藏茶叶贸易模式变迁研究

2022-05-17何强

摘要:明清时期,茶叶是四川销往藏区的第一大宗商品。明代川藏茶叶贸易的模式有三种:官营茶马贸易、朝贡贸易和边引贸易。至清代,官营茶马贸易、朝贡贸易退出川藏茶叶贸易,边引贸易成为川茶销藏的主体模式。与明代相比,清代边引贸易在引目、茶税税制、管理机构等方面均有变革和创新。由明及清,川藏茶叶贸易中心经历了一个由北往南、再向西转移的过程。在茶叶贸易的带动下,内地与各藏区的商品交流日益频繁,渐趋发展为一个相互依赖的经济共同体。

关键词:明清;川藏茶贸;模式变迁

基金项目:国家社会科学基金重大项目“‘万里茶道’茶业资料搜集整理与研究”(19ZDA179)

中图分类号:K248/K249 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2022)05-0124-06

明清时期,茶叶是四川销往藏区① 的第一大宗商品,是沟通内地与藏区的重要媒介。在茶叶贸易的推动下,内地与藏区各民族之间的交往、交流与交融进一步加强,汉藏民族关系进入新的阶段。

对于明清时期的川藏茶叶贸易,此前已有学者就明代茶马贸易、清代川藏茶叶贸易的兴起、衰落及其原因、意义,南路边茶的种植、加工、运输及运输路线等问题展开研究。② 但从制度变迁的角度探讨明清时期川藏茶叶贸易的成果暂付阙如。

一、明代川藏茶叶贸易的三种模式

(一)官营茶马贸易

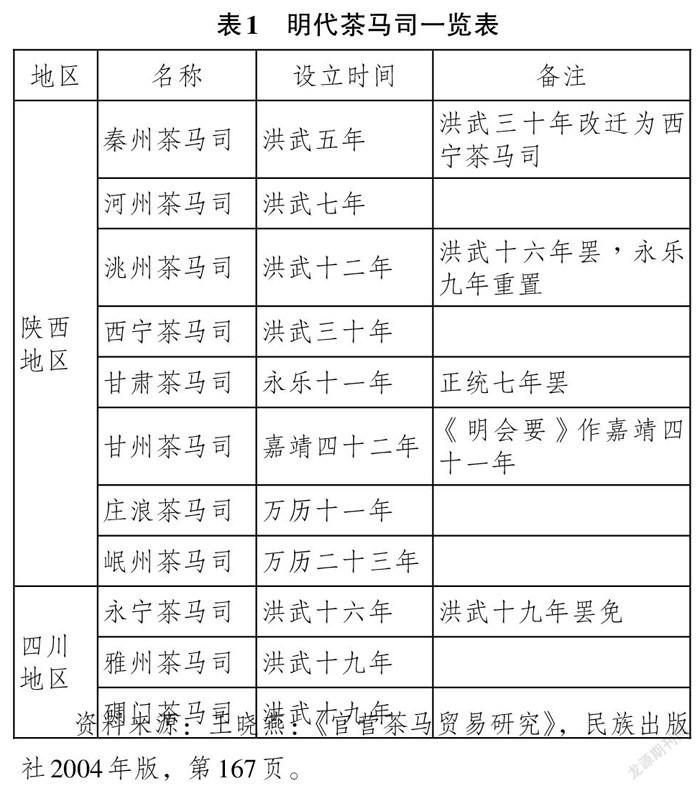

官营茶马贸易是藏区人民用马或其他物资交换内地茶叶的一种经济活动。明代沿袭赵宋旧制,在陕西、四川地区设立茶马司(详见表1),专门管理茶马贸易事务。

陕西和四川是明代茶马贸易的两个中心。在陕西地区,由各茶马司负责甘青藏区的茶马贸易。洪武、永乐时期,陕西各茶马司易马所需的茶叶主要是四川官茶。宣德五年,汉中茶被明政府纳入陕西茶马贸易体系之内。③ 对于明初川茶、汉中茶与陕西茶马贸易的关系,弘治十五年监察御史王绍说:“洪武、永乐间茶马之法,三年一次;官运保宁等处茶,于西宁等茶司易马。后此例不行,仍取汉中

表1 明代茶马司一览表

资料来源:王晓燕:《官营茶马贸易研究》,民族出版社2004年版,第167页。

等处民纳茶及巡获私茶充用”。④ 据时任督理马政都察院左副都御史杨一清统计,明初四川保宁等府,每年运送至西宁等茶马司的茶叶100万斤,西宁茶马司31.697万斤,河州茶马司45.403万斤,洮州茶马司22.9万斤;汉中府每年办课茶2.62万余斤,加上巡获私茶,每年用于陕西茶马贸易的汉中茶不过四五万斤。⑤ 可见川茶在明代前期陕西茶马贸易中占据主导地位,汉中茶则居于次要地位。

明代中期,川茶在陕西茶马贸易中的优势地位受到湖南茶(简称“湖茶”)的挑战。成化年间,湖茶开始运销西北。至万历初,湖茶成为陕西茶马贸易的中坚力量。⑥ 万历十三年,巡茶御史董子行奏:“近年市马之茶,取办于湖南,而川、陕所产,谓之余茶”。⑦ 万历二十五年,明政府正式定湖茶为官茶,“各商中引,先给汉、川,完日方给湖南。如汉引不足,听于湖引内处补”。⑧ 如是,湖茶取得了与川茶、汉中茶同等的地位。在此背景下,湖茶在陕西茶马贸易中逐步占据主导地位,取代了传统的川茶和汉中茶,在明代后期形成了以湖茶为中心,川茶、汉中茶并存的陕西茶马贸易格局。

在四川地区,由各茶马司负责川西藏区、西藏地区的茶马贸易,“今朵甘、乌斯藏、长河西一带西番,自昔以马入中国易茶,所谓懋迁有无者也”。⑨ 但明政府在四川地区的茶马贸易中推行“贵茶贱马”政策:上马一匹,易茶120斤,中马一匹,易茶70斤,驹马一匹,易茶50斤。与实际价值相比,马价被降低了十余倍,这明显违背了等价交换原则,受到藏区“番部”的抵制,从而使雅州、碉门地区的茶马贸易陷于停顿。永乐八年以后,史籍再无关于碉门地区茶马贸易的记载,四川地区的官营茶马贸易名存实亡。⑩

(二)朝贡贸易

朝贡贸易是明代中央政府与藏区之间通过朝贡与赏赐的方式进行贸易的一种政治經济活动。它是明王朝治理西藏、甘青川等藏区的重要举措,体现中央政府与各藏区政治隶属关系的重要方式。

自洪武年间开始,明政府即以招抚手段延请各藏区僧俗首领入京朝贡,并根据各自的实际地位和影响等给予相应的封号、印诰。按照中原王朝称臣纳贡的传统,凡是接受明政府册封和任命的藏区僧俗官员,均有义务定期进京朝贡。洪武时期,明政府要求乌斯藏僧俗官员三年一贡,邻近汉区的朵甘藏族僧俗首领二年一贡。{11} 成化六年,明政府将不同藏区僧俗官员入贡的年限、规模、线路制度化:

乌斯藏赞善、阐教、阐化、辅教四王,三

年一贡。每王遣使百人,多不过百五十人,由

四川路入。国师以下不许贡。其长河西、董卜

韩胡二处,一年一贡,或二年一贡,遣人不许

过百。松、茂州地方住坐番僧,每年亦许三五

十人来贡。其附近乌斯藏地方,入贡年例如乌

斯藏,亦不许(过)五六十人。{12}

上述规定使各藏区对明政府的朝贡关系成为一种规范化的制度固定下来,行于明中后期,至明亡无改。

各藏区僧俗官员定期入京朝贡,一方面是藏区作为明王朝直辖之下的地方向中央纳贡输诚,表明隶属关系的举措。另一方面,朝贡使团可以从明政府得到数倍于贡品的回赐。这种“贡”与“赐”的关系,就是朝贡贸易。对于朝贡使团来说,这种藏区与京城之间一来一往的活动,乃是一种有利可图的长途贩运贸易。朝贡使团通常向明政府进贡藏区的马匹、土特产、宗教用品和手工艺品,明政府则按照“厚往薄来”的原则,赏赐茶叶、纺织品等生活必需品,以及金、银、纸钞等贵重物品。{13}

茶叶是明政府赐予各藏区朝贡使团的重要物品。据万历《大明会典》记载,乌斯藏喇嘛番僧人等从四川入京者,每人赐食茶60斤。{14} 天顺二年,明政府规定:“今后乌斯藏地方该赏食茶,于碉门茶马司支给”。{15} 事实上,贡使通过朝贡获得的茶叶远远超过每人60斤的标准,“且如灵藏一族,年例进贡止该一百五十余名……给赏食茶之数计有二万四千余斤。一族如此,他族可知”。{16} 除在碉门茶马司支取明政府赏赐的食茶外,贡使还可以奏准买茶运回藏区。如正统四年,番僧温卜什夏坚藏等要求购买6000斤茶叶带回藏区,礼部认为此举违反茶禁政策,未敢擅许。英宗朱祁镇考虑到“番僧僻处远方,非可以中国法令拘也。禁之则拂其情,顺之则为民害,宜令减半,自备车辆载回”。{17} 甚至有贡使未经明政府允许,直接购买私茶带回藏区。如景泰四年,“四川董卜韩胡宣慰司番僧、国师、禅师、喇嘛进贡毕日,许带食茶回还,因此货买私茶至万数千斤”。{18}

(三)边引贸易

边引是明清时期专门行销川茶于藏区的茶引,它创制于嘉靖初年,但根源于明代前期在四川地区推行的茶引制。

茶引制始于宋代,蒙元继之。有明一代,茶法分为两种:一是在江南地区施行以茶引制为核心的江南茶法,“洪武初议定:官给茶引,付产茶府州县,凡商人买茶,具数赴官,纳钱给引,方许出境货卖。每引照茶一百斤,不及引者,谓之畸零,别置由贴付之。仍量地远近,定以程限,于经过地方执照,若茶无由、引及茶、引相离者,听人告捕;其有茶、引不相当,或有余茶者,并听拿问。卖茶毕,即以原给引、由赴住卖官司告缴”。{19} 二是在四川保宁府等巴茶产区以及陕西汉中府施行的计株课茶法,“每茶十株,官取其一,征茶二两。无户茶园,令人薅种,以十分为率,官取其八”。{20} 但四川地区除巴茶外,还有剪刀粗叶茶,“碉门、永宁、筠连诸处所产之茶,名剪刀粗叶,惟西番夷獠用之。自昔商贩未尝出境,既非茶马司巴茶之比”,于是明政府设立永宁、雅州、成都三茶局,采用江南茶法给引贩卖,将剪刀粗叶茶纳入茶引制管理范围之内。{21}

嘉靖二年以前,四川地方茶引由本地衙门发给茶商。然而问题在于,四川地方衙门对商人持引购销茶叶的口岸和路线未加严格限制,结果导致私贩盛行,“贩者不由天全六番故道,私开小路径通嗒葛,而松、茂、黎、雅私商尤多,自是茶禁日弛”。如此一来,四川地方衙门不得不“私委所属抽税”,茶税成为地方私税。嘉靖二年,明政府决定整顿四川地方茶引,“一切市茶,未卖者验引,已卖者缴引、截角。凡引,俱南京户部印发,郡县无得擅印。痛革私税,一归于批验茶引所、茶课司”。{22}

嘉靖十七年,明政府将四川茶引分为边引、腹引两类。边引行销黎州、雅州、松潘等边境地区,腹引行销成都、重庆等腹地。与此同时,明政府规定:四川茶引年额5万道,“派黎、雅一万,松潘二千,余皆行之腹里”。可是从当时边、腹各引的具体供需状况来看,明政府这种规定未尽合理,“雅、黎、松潘兴贩浮于引目,而腹里引目常积于无用”。有鉴于此,明政府于嘉靖三十一年调整四川边、腹各引的数量,“分腹里茶引于黎、松二所,各视其原数倍之”,即将原黎、雅边引从1万道增加到2万道,松潘边引从0.2万道增加到0.4万道,腹引则从3.8万道减少至2.6万道。{23} 但本次调整仍未解决边引脱销与腹引滞销之间的矛盾,明政府之所以无视边引易行而腹引常滞的现实,违背市场规律推行“腹多边少”的政策,根本原因在于它推行所谓“以茶驭番”的民族政策,认为“茶乃番人之命,边引不宜多给,以存羁縻节制之意”。{24}

明政府限制黎、雅、松潘边引的数额,导致的结果是边茶价格涌贵,私茶盛行。因此,它不得不再次调整四川边、腹引的数量。隆庆三年,“裁引万二千,以三万属黎、雅,四千引属松潘诸边,四千引留内地”,即将四川茶引年额从5万道减少至3.8万道。其中,黎、雅边引从2万道增加至3万道,松潘边引仍维持0.4万道,腹引则从2.6万道减少至0.4万道。{25} 通过此次调整,边引约占四川引额的89.47%,腹引约占10.53%,它大体上与当时四川边、腹各引的实际供需情况相符。自此,四川形成绝大部分茶叶通过雅州、黎州、松潘等边茶市场销往藏区的格局。

二、清代川藏茶叶贸易模式沿袭与变革

明清鼎革之际,四川地区战乱频繁,人口锐减,社会经济遭受严重破坏,茶业经济处于崩溃的边缘。顺治十年,四川巡抚李国英在谈到顺治初年四川地区的茶法时说:“蜀中产茶之处,强半出于西南,而川北仅产巴、通二处,且自兵燹之余,产主沦亡,茶株皆蔓草莽,复无富贾大商贸籴其间,故虽有茶法,无所用之”。{26} 此语所言茶法系指明朝中后期在川省推行的茶引制,但其時四川地区茶业经济凋敝,完全不具备推行茶引制的条件。

顺治十八年,这种情况仍未见好转,四川各产茶州县“荒烟蔓草弥望无际,即城郭室庐不过零星十余家,生聚非一日之事,则荒芜园茶岂一时能辟”。{27} 康熙二十年,清军平定“三藩之乱”,川省社会才基本安定下来,经济逐渐恢复,于是清政府开始在四川地区推行茶引制。{28}

在推行茶引制的过程中,腹引基本沿袭明代旧制,边引则在沿袭明代的基础上不断进行创新和完善。与明代相比,清代边引制的变革与创新主要表现在以下三个方面。

其一,边引引目的增加。明代四川茶引分边引、腹引二种。清代四川茶引有腹引、土引、边引之分。腹引沿袭明代旧制,以四川腹里地区为行销市场。土引创制于康熙四十一年,以天全土司为行销市场。边引滥觞于明代,以各藏区为行销市场。然与明代不同,清代边引又分南路边引、西路边引和邛州边引三种。{29} 即如史载:

四川有腹引、边引、土引之分。腹引行内地,

边引行边地,土引行土司。而边引又分三道,

其行销打箭炉者,曰南路边引;行销松潘厅者,

曰西路边引;行销邛州者,曰邛州边引。{30}

事实上,雍正七年,天全土司改土归流,设置天全州,所属茶引仍沿“土引”旧名,但引岸改为打箭炉,成为川藏茶叶贸易的一部分。{31}值得注意的是,邛州边引同样以打箭炉为引岸。据嘉庆《邛州直隶州志》记载,茶商持邛州边引“于本州买茶,由禁门关、泸定桥、炉关盘验截角,至打箭炉发卖”。{32} 显而易见,邛州边引也是川藏茶叶贸易的一部分。

其二,茶税税制的变化。嘉靖四年,明政府厘定四川茶法,将茶叶分为芽茶、叶茶二等,茶税按茶叶等第征收,芽茶每引征银0.3两,叶茶每引征银0.2两。{33} 不久,四川茶引分为腹引、边引二种,川省茶税税制随之改变。除茶叶等级外,茶引销岸成为茶税课征的重要标准,具体情况如表2所示。

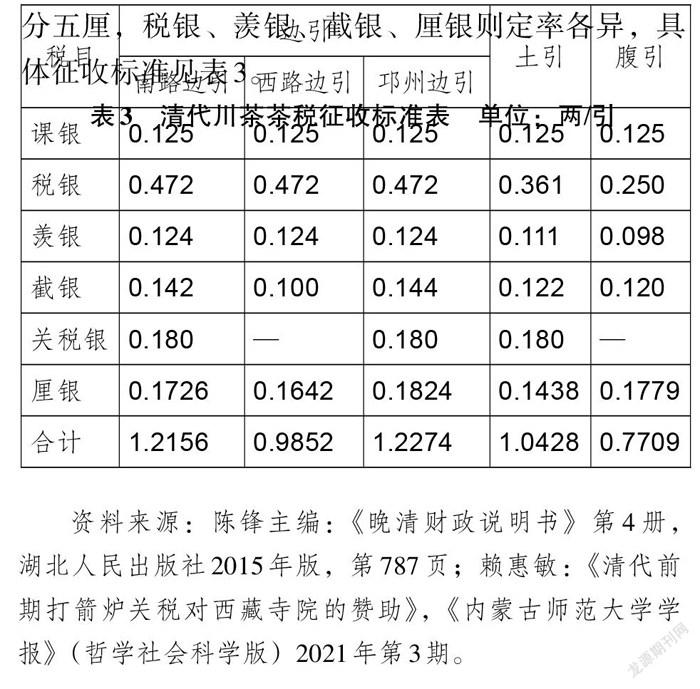

清初沿袭明代旧制,在川省继续推行腹引、边引之制。在推行边引制的过程中,清政府将边引分为南路边引、西路边引和邛州边引三目,于是在四川地区形成了一套独特的茶税征课体系。清代川省茶税有课银、税银、羡银、截银、关税银、厘银等名目。腹引、土引及各路边引,每道征课银一钱二分五厘,税银、羡银、截银、厘银则定率各异,具体征收标准见表3。

表3 清代川茶茶税征收标准表 单位:两/引

资料来源:陈锋主编:《晚清财政说明书》第4册,湖北人民出版社2015年版,第787页;赖惠敏:《清代前期打箭炉关税对西藏寺院的赞助》,《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版)2021年第3期。

需要注意的是,雍正八年以前,川茶课银以茶农为课征对象,以茶树的数量、大小以及茶园的面积为计征标准。但“茶树有大小不同,园地有广狭不一。若概以园、树之数为额,未为允当”。{34} 雍正八年,清政府改革四川茶法,规定课银照斤两收纳,同时将课征对象由茶农改为茶商,“定以每斤一厘二毫五丝,令各商人在于茶价内扣存,即随引税赴地方官照数完解”。{35} 自此以后,无论边引、土引、腹引,均以每引0.125两为标准缴纳课银。

其三,打箭炉关的新设。明代前期,川藏茶叶贸易主要由陕西、四川各茶马司管理(详见表1)。嘉靖时期推行边引制以来,四川水利茶法道等专职道成为监管川藏茶叶贸易的重要机构。嘉靖四年,巡抚都御史王轨、巡按御史马纪题准以四川水利佥事带管四川茶法。隆庆三年,将盐课事务归并水利茶法道管理。万历三年,将驿传事务归并盐茶法水利为一道,以佥事一员管理。万历八年,明政府以“盐法、茶法、水利、驿传虽兼四事,政务实简,专设一道,似属旷闲”为由,将盐茶法、水利、驿传事务归并军队屯田副使兼管。{36}

至清代,官营茶马贸易和朝贡贸易退出川藏茶叶贸易,边引贸易成为川茶销藏的主体模式。与之相适应,打箭炉关成为监管清代川藏茶叶贸易的新机构,“康熙四十年设关,派差部院员外郎一员监督税务,每年邛州、雅安县、荣经县、天全州由本州县纳课,请领部茶边引运泸售与口外蛮客,每茶一引,运茶一百斤,应纳税银一钱八分”。{37}

有清一代,大部分川茶都是通过打箭炉销往各藏区。雍正九年,四川边销茶引88009道,其中通过打箭炉行销者74943道,约占四川销往各藏区茶叶的85.2%。{38} 嘉庆十七年,四川边销茶引增至123325道,其中通过打箭炉行销者104424道,约占四川销往各藏区茶叶的84.7%。{39}嘉庆二十五年,鉴于天全州“(茶树)树老枝枯,茶不敷引,且番民皆知节省,将茶煎至二三次,不似从前只煎一次,需茶减少,以致商民既艰采配,又苦滞销,或自截引张空赔课税,或茶包堆存炉城压搁,成本年复一年,日形支绌”。四川总督蒋攸铦奏准自道光元年起减去天全州行销打箭炉口外土引9009道,即通过打箭炉销往各藏区的川茶引减为95415道,约占四川销往各藏区茶叶的83.5%。{40} 这一贸易格局一直维持到光绪末年。

三、明清时期川藏茶叶贸易中心的转移

如前所述,明政府在川藏茶叶贸易中推行官营茶马贸易、朝贡贸易、边引贸易三种模式。而在清代川藏茶叶贸易中,官营茶马贸易和朝贡贸易退出川藏茶叶贸易,边引贸易成为川茶销藏的主体模式。与这一变化相适应,明清时期川藏茶叶贸易的中心经历了一个由北往南、再向西转移的过程。

在官营茶马贸易模式下,形成以河州、西宁、洮河等地为中心的西北边茶贸易市场,它是明代前期川藏茶叶贸易的中心,其行销区域主要是甘青藏区。明代初期,每年运送100万斤川茶至河州、西宁、洮河三茶马司易马。但明代用于陕西茶马贸易的川茶有一个逐渐减少的过程,“初一百万斤,后减为八十四万三千六十斤。正统九年,减半攒运。景泰二年,停止。成化十九年,奏准每岁运十万斤”。万历十三年,用于陕西茶马贸易的川茶又提高到每年158859斤的水平。{41}

由于川茶北运的减少,明代川藏茶叶贸易的中心开始南移,从而形成以松潘为中心和以黎、雅、碉门为中心的两大边茶市场。

松潘边茶市场以若尔盖草原(今四川省阿坝藏族羌族自治州)、青海果洛地区(今青海省西南部)以及甘肃西南部为行销区域。在明代,上述地区开发程度偏低,商品经济不发达,藏民能用于市场交易的商品不多。因此,松潘边引引额偏低,最高每年不过0.4万引,仅占全部川茶引额的10.5%。{42}

黎、雅、碉门边茶市场以朵甘都司、乌斯藏都司(今青海省西南部、川西藏区、西藏自治区)全境为行销区域,“秦蜀之茶,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,五千余里皆用之。其地之人,不可一日无此”。{43} 明代前期,通过黎、雅、碉门边茶市场销往各藏区的茶叶量已不可考,但自嘉靖时期推行边引制以来,黎、雅引额由1万道增至3万道,占全部川茶引额的78.9%;再加上朝贡贸易销往各藏区的茶叶以及私茶,估计明代中后期黎、雅、碉门边茶市场每年销往各藏区的茶叶不少于5万担。显然,明代中后期黎、雅、碉门边茶市场已经成为川藏茶叶贸易的中心。{44}

但需要注意的是,明代黎、雅、碉门边茶市场大体上以大渡河为界,明政府在大渡河以东设置雅州、碉门两茶马司,专司茶马互市,禁止汉人越过大渡河进入藏区贸易,由藏人過河到指定地点互市。{45} 《天全六番志》有言:“明例,茶不入番地,惟至两司(引者按:指雅州、碉门两茶马司),番来就买”。{46} 明末受战乱影响,政府对川西地区的控制力明显减弱,在重利的驱使下,汉商频频突破茶禁,越过大渡河至打箭炉贸易。乾隆《雅安府志》载:

元明时,番人俱于此地(引者按:指大渡

河)互易茶马。自明末流寇之变,商民避兵,

过河(引者按:指大渡河)携茶贸易,而乌斯

藏亦适有喇嘛到炉(引者按:指打箭炉),彼

此交易。汉番杂处,于是始有坐炉之营官管束

往来贸易诸番,叠经更替,历有年所。{47}

可见明朝末年川藏茶叶贸易的集散市场开始从黎、雅、碉门等地向打箭炉转移。

康熙三十二年,达赖喇嘛奏请在打箭炉交市。{48} 康熙三十五年,清政府“饬准打箭炉番人市茶贸易”{49},从此确立打箭炉在川藏茶叶贸易中的中心地位。乾隆初年,打箭炉已成为川藏茶叶贸易总汇之地,“炉不产茶,但系西藏总会,口外番民,全资茶食,惟赖雅州府属之雅安、名山、荥经、天全、直隶邛州等五州县商人行运到炉,番民赴炉买,运至藏行销”。{50} 从行销茶引数额来看,在清代的川藏茶叶贸易中,约80%的川茶由打箭炉销往各藏区。{51} 这说明清代川藏茶叶贸易的中心已由大渡河以东黎、雅、碉门等地西移至打箭炉。

综上所述,在明代的川藏茶叶贸易中,官营茶马贸易、朝贡贸易、边引贸易三种模式并存。至清代,茶马贸易和朝贡贸易退出川藏茶叶贸易,边引贸易模式被沿袭下来。与此同时,清政府从引目、茶税税制、管理机构等方面对明代旧制进行了变革和创新。这种变革和创新对清代川藏茶叶贸易影响重大。从贸易的内容来看,在官营茶马贸易和朝贡贸易模式下,四川销往各藏区的主要是茶叶,西藏销往四川的主要是马匹。在边引贸易模式下,从各藏区销往四川的商品,从以马匹为主,转为以鹿茸、鹿角、麝香、黄白金、狐皮、豹皮、冬虫夏草、贝母、藏红花、藏香等土特产为大宗;从四川销往各藏区的商品,以茶叶为第一大宗,哈达、旗布、针、棉线、麻油、风帕、布匹、烟叶、水烟、绸缎、食品、器具等次之。{52} 换言之,由于贸易模式的变迁,明清时期川藏茶叶边销由茶马贸易彻底转变为茶货贸易。茶叶成为明清时期四川与各藏区交往、交流的媒介。在茶叶贸易的带动下,内地与各藏区的商品交流日益频繁,渐趋发展成为一个相互依赖的经济共同体。

注释:

① 本文所谓藏区特指明清时期川茶的行销区域,大体包括今西藏自治区、青海省、甘肃省东南部藏区以及四川省西部、西北部藏区。

② 参见田茂旺:《汉藏边茶研究述评》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2014年第3期。近年相关成果主要有王海兵:《跨越大渡河:明至清初四川南路入藏茶道的市场变迁》,《中华文化论坛》2017年第5期;刘志扬:《清初至民国时期的四川边茶贸易及运输》,《思想战线》2019年第4期;田茂旺:《清代民国时期南路边茶商营贸易研究》,民族出版社2021年版,等等。

③⑥ 刘淼:《明代茶业经济研究》,汕头大学出版社1997年版,第76—77、172—174页。

④ 陈仁锡:《皇明世法录》卷32《马政》,北京出版社1997年影印本,第598页。

⑤ 杨一清:《杨一清集》(上),唐景绅、谢玉杰点校,中华书局2001年版,第86页。

⑦《明神宗实录》卷161,万历十三年五月辛未,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第2943页。

⑧《明神宗实录》卷308,万历二十五年三月甲辰,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第5759—5760页。

⑨《明太祖实录》卷250,洪武三十年二月丁酉,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第3619页。

⑩ 李敬洵:《四川藏区史(经济卷)》,四川人民出版社2018年版,第193—194页。

{11}{13} 熊文彬、陈楠主编:《西藏通史(明代卷)》,中国藏学出版社2015年版,第90—92、268—269页。

{12} 《明宪宗实录》卷78,成化六年四月乙丑,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第1516—1517页。

{14} 万历《大明会典》卷112《礼部七十·给赐三》,中华书局1989年影印本,第596页。

{15} 《明英宗实录》卷291,天顺二年五月戊子,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第6210页。

{16} 徐彦登:《历朝茶马奏议》卷2,转引自赵毅:《明代四川茶马贸易的一种特殊形式》,《西南师范大学学报》(人文社会科学版)1988年第4期。

{17} 《明英宗实录》卷55,正统四年五月辛酉,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第1056—1057页。

{18} 《明英宗实录》卷232,景泰四年八月甲辰,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第5079页。

{19}{41} 万历《大明会典》卷37《户部二十四·课程六·茶课》,中华书局1989年影印本,第266、265页。

{20} 《明太祖实录》卷72,洪武五年二月乙巳,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第 1332页。

{21} 《明太祖实录》卷77,洪武五年十二月乙未,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第1414页。

{22} 《明世宗实录》卷24,嘉靖二年三月辛未,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第700—701页。

{23} 《明世宗实录》卷383,嘉靖三十一年三月壬辰,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第6774页。

{24} 万历《四川总志》卷19《经略志一》,齐鲁书社1996年影印本,第621—622页。

{25} 《明史》卷80《食货四·茶法》。

{26}{27} 中国第一历史档案馆编:《清代档案史料丛编》第10辑,中华书局1984年版,第39、59页。

{28}{42}{44} 贾大泉、陈一石:《四川茶业史》,巴蜀书社1989年版,第194、141-142、140-141页。

{29} 陈锋主编:《晚清财政说明书》第4册,湖北人民出版社2015年版,第787页。

{30} 《清史稿》卷124《食货五·茶法》。

{31} 鲁子健:《清代藏汉边茶贸易新探》,《中国藏学》1990年第3期。

{32} 嘉庆《邛州直隶州志》卷21《食货志·茶法》,巴蜀书社2017年影印本,第151页。

{33} 嘉靖《四川总志》卷16《经略志·茶法》,书目文献出版社1996年影印本,第307页。

{34} 《清世宗实录》卷78,雍正七年二月甲午,中华书局1985年影印本,第23页。

{35}{38} 雍正《四川通志》卷15《茶法》,台湾商务印书馆1986年影印本,第644—645、633—645页。

{36} 万历《四川总志》卷20《经略志二》,齐鲁书社1996年影印本,第633—636頁。

{37} 张羽新主编:《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第40册,学苑出版社2003年影印本,第9页。

{39} 嘉庆《四川通志》卷69《食货·茶法》,京华书局1967年影印本,第2348—2357页。

{40}{51} 蒋攸铦:《为查办天全州茶商引多销滞拖欠课银事》,嘉庆二十五年二月十九日,军机处录副奏折,档案号:03—1785—044,中国第一历史档案馆藏。

{43} 《明太祖实录》卷251,洪武三十年三月癸亥,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第3629—3630页。

{45} 吴吉远:《清代打箭炉城的川藏贸易的产生和发展》,《中国边疆史地研究》1994年第3期。

{46} 陈梦雷编纂:《古今图书集成·方舆汇编·职方典》卷646《天全六番部汇考》,广陵书社2011年影印本,第282页。

{47} 乾隆《雅州府志》卷10《筹边》,巴蜀书社1992年影印本,第549页。

{48} 《清圣祖实录》卷158,康熙三十二年正月己丑,中华书局1985年影印本,第741页。

{49} 《清朝文献通考》卷30《征榷五·榷茶》,浙江古籍出版社1988年影印本,第5127页。

{50} 乾隆《雅州府志》卷5《茶政》,巴蜀书社1992年影印本,第439页。

{52} 徐珂:《清稗类钞》第5册,中华书局1984年版,第2336—2337页。

作者简介:何强,湖北大学历史文化学院讲师,湖北武汉,430062。

(责任编辑 张卫东)