中枢神经系统Rosai-Dorfman病的磁共振表现

2022-05-16吕晋浩奥彦云

吴 珂,吕晋浩,奥彦云

中国人民解放军总医院第一医学中心 1放射诊断科 2病理科,北京 100853

Rosai-Dorfman病( Rosai-Dorfman disease,RDD)又称窦性组织细胞增多症伴大量淋巴结病,是一种罕见的良性淋巴组织细胞增生性疾病,是非朗格汉斯细胞增多症。Rosai和Dorfman[1]在1969年首次描述RDD的临床及病理特征,最明显特征是双侧无痛性颈部淋巴结肿大。40% RDD病变发生在淋巴结外,淋巴结外最常受累部位是皮肤和软组织,中枢神经系统受累罕见[2],国内外文献报道病例较少,术前常被误诊。本研究回顾性分析5例经手术后病理证实的中枢神经系统RDD的临床特征及磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)表现,以提高临床医师对本病的认识。

资料和方法

临床资料回顾性收集本院经手术切除后病理证实的5例RDD患者MRI及临床资料,其中1例病理结果为RDD伴Ig4相关性硬脑膜炎。4例男性、1例女性,年龄9~53岁,平均年龄(39.8±21.7)岁。4例位于颅内(2例位于左顶部及左额颞部硬脑膜、1例位于右侧小脑幕、1例位于枕骨大孔)、1例位于胸部椎管。3例发生在颅内脑膜病变患者临床表现主要为右手活动不灵、记忆力减退、头部疼痛及失神发作。1例枕骨大孔病变患者临床表现为步态不稳及饮水呛咳。1例发生在胸部椎管病变患者表现为双下肢无力及感觉异常。

扫描方法3例颅内患者均采用GE3.0T MR成像系统,32通道头线圈,均行头部MRI常规及增强扫描,1例左顶部硬脑膜病变患者同时行动脉自旋标记(arterial spin labeling,ASL)灌注成像检查。头部检查所有患者均行头颅常规T2加权像(T2weighted imaging,T2WI)、T1加权像(T1weighted imaging,T1WI)轴位、液体衰减反转恢复冠状位、矢状位,层厚5 mm,层间距1 mm,视野(field of view,FOV)24 cm×24 cm,矩阵288×224。

增强扫描:采用头颅轴位、矢状位及冠状位T1WI扫描,对比剂为钆喷酸葡胺,剂量为0.2 ml/kg。

ASL:重复时间/回波时间4865/10.5 ms,矩阵512×512,FOV 24 cm×24 cm,层厚4 mm,层间距1 mm,标记后延长时间2025 ms,扫描时间4 min 41 s。

1例胸部椎管内患者采用GE1.5T MR成像系统。扫描序列包括快速自旋回波序列(fast spin echo,FSE) T2WI矢状位及轴位,FSE T1WI矢状位,短T1反转恢复序列矢状位。

图像分析由放射科神经影像1名主治及1名副主任医师共同完成图像分析。包括病变部位、MRI常规表现(T1WI及T2WI信号特征、形态、边界、临近脑实质、脊髓及骨质改变)、增强扫描及ASL灌注表现。

结 果

MRI常规表现与脑皮层或脊髓相比,病变T1WI呈等信号,T2WI呈等、略低及略高信号,左顶部硬脑膜及枕骨大孔病变内见点状短T2信号。病变以左侧顶部、左额颞部硬脑膜及右侧小脑幕为基底呈条片状、结节状及团状,枕骨大孔及胸椎管内病变呈结节状及团状。左顶部病变边界欠清,周围脑沟显示不清,余4例病变边界均清楚。左顶部及左额颞部硬脑膜病变临近脑实质均受压水肿。枕骨大孔及胸椎管内病变临近延髓及胸髓受压明显。左侧顶部、左额颞部病变临近颅骨板障及胸3椎体骨质破坏,信号增高。

增强扫描及ASL表现增强扫描颅内病变均明显均匀强化,2例左顶部及左额颞部病变周围硬脑膜增厚强化,见“脑膜尾征”。1例左顶部病变沿脑沟延伸,呈“伪足样”。病变临近颅骨板障受累强化。

ASL:1例左顶部硬脑膜病变呈略低灌注(图1~5)。

T2WI:T2加权像;T1WI:T1加权像

病理肉眼观察:质硬,实性,灰白色。镜下检查:组织细胞增生,组织细胞大,胞浆丰富,见大量淋巴细胞、浆细胞浸润。免疫组织化学染色:CD68(+),波形蛋白(+),CD3(T细胞+),CD20(B细胞+),CD138(散在+),CD38(部分+),CD163(部分+),CD1a(-),S- 100(+)。

手术及术后随访情况5例患者均行肿块切除,其中3例(左额颞部、右小脑幕、胸椎管)病变全切,2例左顶部及枕骨大孔病变因与周围硬脑膜、脑组织及椎动脉粘连,行次全切。随访1年4个月~11年,未见病变复发及进展。

讨 论

RDD的发病机制尚不清楚,研究表明RDD与病毒(如疱疹病毒、EB病毒、巨细胞病毒和人类免疫缺陷病毒)感染有关,虽然二者之间的明确关系尚未得到证实[3]。以往RDD被认为是一种无克隆性的反应性非肿瘤组织细胞疾病,包括散发型、家族遗传型及皮肤型。其中以散发型多见,分为经典的淋巴结型、淋巴结外型、肿瘤相关性和免疫相关性4种[4]。文献报道RDD可能与IgG4相关疾病(IgG4-related disease,IgG4-RD)存在联系,国内外均有皮肤RDD伴IgG4阳性浆细胞增多的报道[5- 6]。RDD与IgG4-RD可能是伴随或重叠关系,部分学者研究认为伴有IgG4阳性的RDD病例可能为IgG4-RD谱系疾病中的一员或具有RDD组织学特点的IgG4-RD的亚型[7- 8]。但也有学者认为RDD与IgG4-RD属于不同疾病谱[9]。由于样本量的局限性,两者的关系需要进一步的研究。陶娟等[10]认为,当IgG4增多,IgG4阳性/IgG阳性浆细胞升高,尤其是>40%时,需要结合组织病理、临床及血清学特点综合判断是否为IgG4-RD。本研究1例左顶部硬脑膜受累病例免疫组织化学显示IgG4阳性细胞>10个/高倍镜视野IgG4/IgG浆细胞比值>40%,未做血清学IgG4检测,推测RDD可能合并IgG4相关性硬脑膜炎。

中枢神经系统RDD好发于40~50岁中年男性[11],男∶女比值约为3∶1。本研究4例为男性,平均年龄(39.8±21.67)岁,与文献报道一致。其中1例患者年龄较小,为儿童患者。约5% RDD累及中枢神经系统,多为孤立性病变,其中75%累及颅内,25%累及脊髓。硬脊膜或硬膜外病变最常见于颈胸区,并伴有脊髓病或脊髓受压症状。常见临床症状有头痛、癫痫、步态困难、运动或感觉异常,症状常数周或数月内发展[3]。本研究2例硬脑膜病变表现为头痛、右手活动不灵及记忆力减退。枕骨大孔及胸椎管内病变主要表现为脊髓受压症状,如步态不稳、双下肢无力及感觉异常。

A.轴位T2WI:左额颞部硬脑膜见结节状略低T2WI信号,周围脑实质受压水肿;B.轴位T1WI:病变呈等信号;C.增强扫描轴位:病变均匀强化,周围硬脑膜及大脑镰增厚强化,见脑膜尾征(箭头),临近颅骨强化

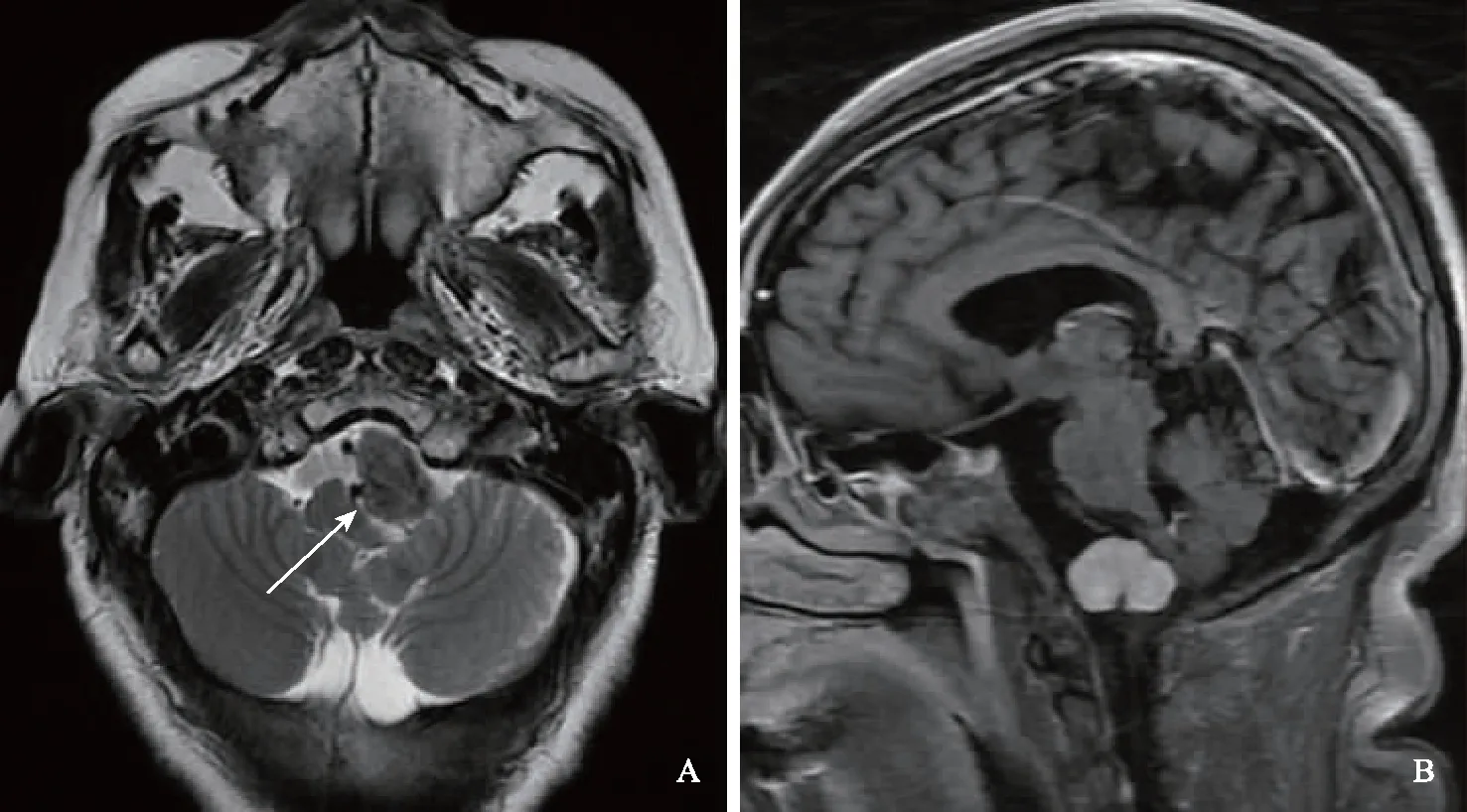

A.轴位T2WI:枕骨大孔处见团状等T2WI病变(箭头),内见点状低T2信号;B.增强扫描轴位:病变均匀强化,延髓受压

RDD组织学上以组织细胞增生引起淋巴窦扩张为特征,淋巴结受累时RDD典型的组织学特征是“吞噬现象”,即淋巴细胞、浆细胞和红细胞被大的泡沫状组织细胞完整吞噬。淋巴结外病变常表现为纤维组织增生、纤维化及组织细胞减少。免疫组织化学S- 100是RDD组织细胞特异性标志物。其他阳性标志物包括CD68、CD163、CD14、CD11c、Mac387和波形蛋白,CD1a和CD207表达阴性[12- 13]。

A.轴位T2WI:右侧小脑幕旁团状略高T2肿块,边缘分叶状;B.增强扫描轴位:病变以小脑幕为基底明显均匀强化(箭头)

A、B.矢状位(A)及轴位(B)T2WI:胸椎管髓外硬膜下见结节状等T2病变(箭头),胸髓受压,临近胸3椎体骨质受侵

RDD可发生在中枢神经系统任何部位,硬脑膜最常好发,脑实质及脊髓内少见,MRI是中枢神经系统RDD目前首选检查方法[14]。Hong等[15]报道颅内RDD典型表现为单个或多个以硬脑膜为基底、边界清楚的脑外肿块,或表现为硬脑膜增厚强化伴局部结节形成。病变信号常均匀,囊变、坏死、出血及钙化少见。与脑皮层或脊髓相比,本研究病变T1WI呈等信号,T2WI呈等、略低及略高信号,与既往报道[16]一致。2例左顶部及枕骨大孔病变T2WI图像病变内均见点状短T2WI信号,推测由于炎性巨噬细胞吞噬过程中释放的自由基引起[17]。本研究3例病变累及硬脑膜及小脑幕,表现为以硬脑膜、小脑幕为基底条片状、结节状及团状不规则影。因为病变周围有不同程度水肿,对周围结构占位效应明显,本研究2例硬脑膜病变周围脑实质均有不同程度的受压水肿。病变与周围结构常边界清楚,但本研究1例左顶部硬脑膜病变边界不清,周围脑沟显示不清,反映了脑膜的炎性病变[18]。增强扫描病变均匀强化,2例病变周围硬脑膜增厚强化,见“脑膜尾征”,与既往报道[16,19- 20]一致。左颞部病变强化沿脑沟延伸,呈“伪足样”,提示软脑膜受累[21]。本研究3例病变临近颅骨板障及胸椎体受累,反映骨质易受侵、破坏。

MRI功能成像,如灌注和波普成像,也有助于RDD诊断及鉴别。有文献报道磁共振波谱分析检查脂质峰和N-乙酰天冬氨酸峰升高,提示病变的肉芽肿炎症[19]。MRI灌注成像可以提供病变血管情况。ASL灌注成像是利用内源性示踪剂进行标记,是一种无创、无需注射造影剂的灌注成像方法。本研究左顶部硬脑膜病变ASL表现为略低灌注,推测由于组织内纤维组织含量丰富,毛细血管生成较少[22]。

鉴别诊断包括脑膜瘤、原发性中枢神经系统淋巴瘤、转移瘤、朗格汉斯组织细胞增生症及髓外造血。脑膜瘤常规MRI与RDD表现相似,呈等T1WI、等T2WI信号,均匀强化伴脑膜尾征,但脑膜瘤常引起相邻颅骨的骨质反应性增厚,骨质破坏及周围脑实质水肿少见,灌注成像呈高灌注。原发性中枢神经系统淋巴瘤MRI平扫也常表现为等T2WI信号影,均匀强化。好发于脑深部中线附近的基底节区、脑室周围及胼胝体,可沿室管膜播散,脑膜受累少见。颅内及椎管内RDD受累范围较大时均需要与转移瘤鉴别,转移瘤常规MRI表现多样,不易鉴别。但转移瘤老年患者多见,常有原发肿瘤病史,灌注成像呈高灌注。朗格汉斯细胞增多症可以单发或多发器官受累,在颅内最常好发部位是下丘脑-垂体轴,脊柱受累常表现为椎体变扁伴周围软组织肿块形成。颅内髓外造血可引起脑膜结节状或肿块样增厚,均匀强化,部分较广泛,脑膜增厚弥漫,但患者有明确的慢性造血功能障碍或慢性溶血病史。

淋巴结外RDD治疗首选手术切除,预后良好。当病变较大不能手术切除时,类固醇激素、细胞毒性药物化疗和/或局部放疗效果较好[14]。本研究病变均行外科手术切除,其中3例全部手术切除,2例病变分别与左顶叶脑组织及椎动脉粘连明显,行部分手术切除。术后患者均预后良好,未见病变复发及进展。

中枢神经系统RDD临床上较为罕见,等或略低及略高T2WI信号、均匀强化及低灌注可作为MRI的最佳影像诊断依据,但最终仍需依靠病理及组织学检查确诊。