原发性胆汁性胆管炎与肝硬化患者临床指标差异分析*

2022-05-16李毓雯朱传龙

袁 慧,李毓雯,李 军,朱传龙

原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cirrhosis, PBC)是一种慢性、自身免疫性和胆汁淤积性疾病,其特点是肝内小胆管的进行性破坏。PBC临床表现差异较大,一半以上的患者在诊断时没有症状,仅表现为肝功能检查异常,例如碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, ALP)升高[1]。PBC治疗旨在减轻胆汁淤积的症状,防止肝脏纤维化进展并避免终末期并发症[2]。最近有研究显示40%PBC患者在10年内会发展至肝硬化,这增加了肝衰竭和肝癌发生的风险[3],因此,预测PBC疾病进展非常重要。虽然肝活检是评估PBC严重程度的金标准,但其通常受到疼痛、有创性、观察者间差异和采样错误的限制。目前评估PBC病情严重程度的常用指标有ALP、胆红素等[4],它们与胆汁淤积程度、肝脏炎症水平和坏死程度密切相关。免疫学相关指标多用于PBC的诊断,与PBC疾病进展之间的研究较少,本文主要分析了免疫学指标在PBC患者中的变化,并分析其临床意义,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2015年5月~2021年9月南京医科大学第一附属医院就诊的PBC患者164例,通过医院电子病历系统收集患者资料,包括年龄、性别、临床症状、凝血功能、生化指标、自身免疫性抗体、免疫球蛋白和补体。PBC的诊断至少满足以下三个条件中的两条:(1)胆汁淤积的生化指标改变,如血清ALP升高;(2)抗线粒体抗体(anti-mitochondrial antibody, AMA)或者AMA-2阳性;(3)肝组织病理学表现支持PBC诊断。结合实验室和影像学检查,按照相关指南[5]将患者分为胆管炎组和肝硬化组。排除标准:(1)合并病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪性肝炎、药物性肝损伤、肝豆状核变性、肝脏恶性肿瘤等;(2)合并系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿性关节炎、原发性硬化性胆管炎、自身免疫性肝炎等自身免疫性疾病。

2 结果

2.1 一般资料 胆管炎组患者年龄显著小于肝硬化组,差异具有统计学意义(P<0.05),而两组在男女比例、合并高血压、糖尿病、冠心病、瘙痒、黄疸、乏力等方面差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

表1 两组一般资料比较

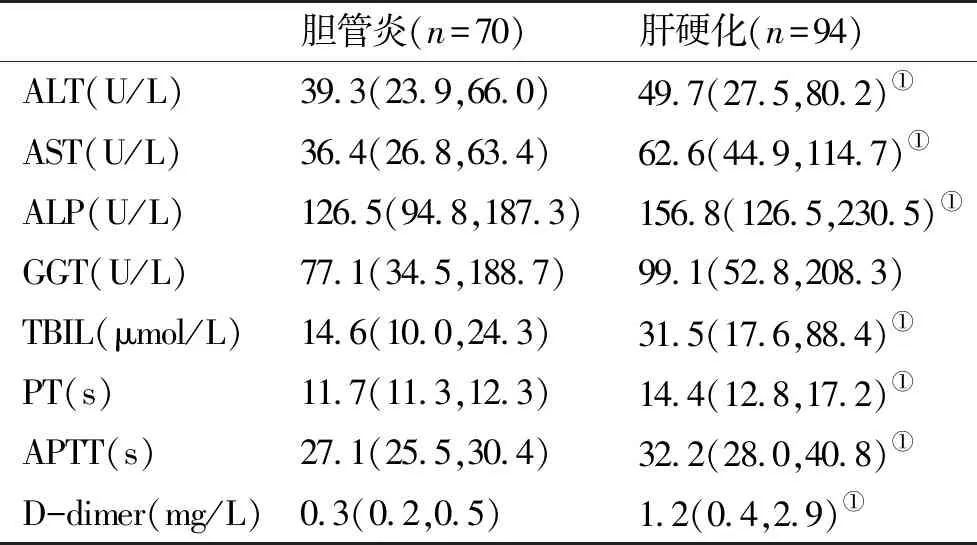

2.2 两组血生化和凝血功能指标比较 肝硬化组血清谷丙转氨酶(alanine transaminase, ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase, AST)、ALP、总胆红素(total bilirubin, TBil)、凝血酶原时间(prothrombin time, PT)、部分活化凝血酶原时间(active partial thromboplastin time, APTT)和D-二聚体(D-dimer)水平较胆管炎组显著增高,差异有统计学意义(P<0.05),而两组血清γ-谷氨酰基转肽酶(γ-glutamyl transferase,GGT)水平差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

表2 两组血生化和凝血功能指标[ M(P25,P75) ] 比较

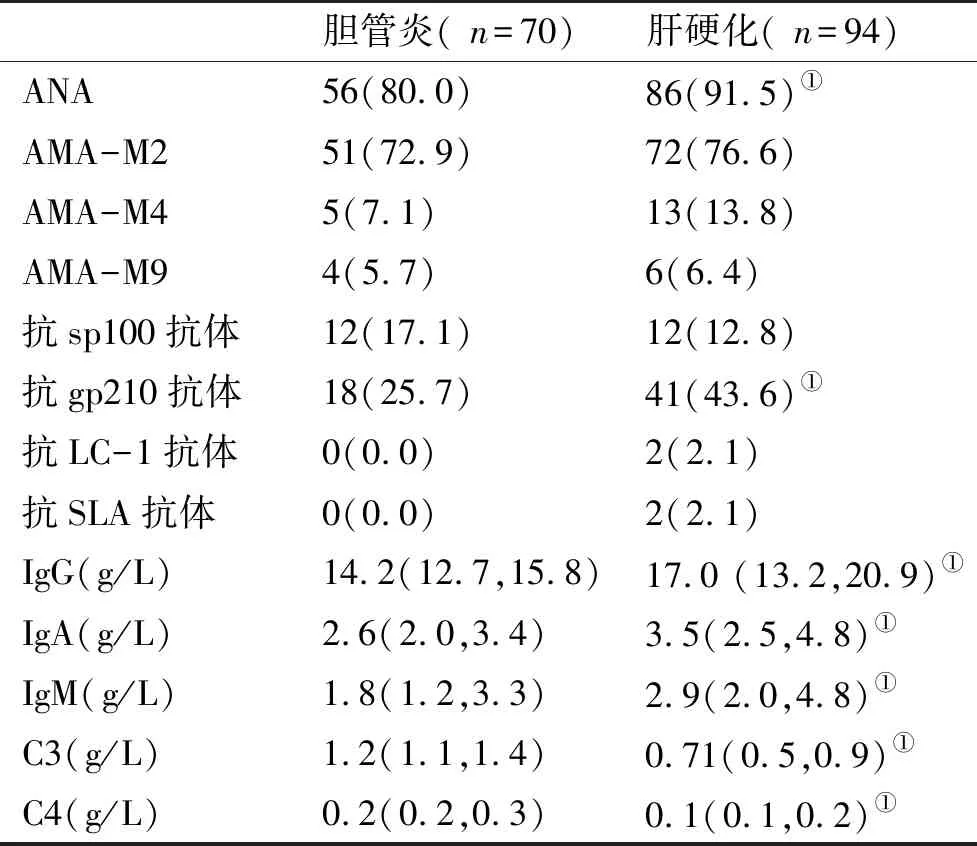

2.3 两组血清抗体、免疫球蛋白和补体水平比较 肝硬化组血清抗核抗体(antinuclear antibody,ANA)和抗gp210抗体阳性率显著高于胆管炎组,差异具有统计学意义(P<0.05),而两组血清AMA-2、AMA-4、AMA-9、抗sp100抗体、抗LC-1抗体、抗SLA抗体阳性率差异均无统计学意义(P>0.05),肝硬化组血清IgG、IgA、IgM水平显著高于胆管炎组,差异具有统计学意义(P<0.05),而补体C3和C4水平显著低于胆管炎组(P<0.05,表3)。

表3 两组血清抗体、免疫球蛋白和补体[ n(%), M(P25,P75) ]比较

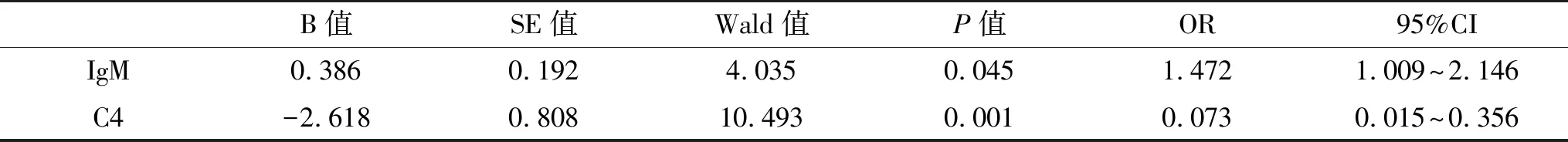

2.4 影响PBC患者发生肝硬化的二元Logistic回归分析 以两组间有统计学差异的指标为自变量,以PBC患者是否进展为肝硬化为因变量,进行向前逐步Logistic回归分析,结果发现IgM和补体C4可以显著影响PBC患者肝硬化的发生(P值均<0.05);更进一步分析二者影响系数分别为0.386和-2.618,表示随着IgM增高或补体C4降低,PBC患者出现肝硬化的可能性就越高(表4)。

3 讨论

每年全世界至少有10万人被诊断为PBC。研究表明,40岁以上的女性每一千人中至少有一个人患有PBC[6]。PBC患者初期通常无临床症状,一部分患者初次就诊时已有明显的临床症状,此时肝脏已经发生病变。晚期PBC患者发生并发症的风险增加,不仅需要密切的监管,还要在疾病进入晚期之前提供有效的干预措施[7]。因此,及时预测PBC病情进展显得尤为重要。

表4 影响PBC患者发生肝硬化的二元Logistic回归分析

PBC患者血生化指标改变反映了肝脏胆汁淤积性损伤,主要体现为血清ALP明显升高[8]。ALP升高是胆汁酸潴留的替代标记物,本文中相较于胆管炎组,肝硬化组患者血清ALP水平明显升高,表明ALP水平随着病情的加重逐渐升高,与部分研究结果相符[9,10]。血清ALP水平非常高的患者通常对熊去氧胆酸(UDCA)治疗无效[11],而血清ALP水平低的PBC患者使用UDCA治疗后有很好的长期预后[12]。血清胆红素被认为是PBC最强有力的预后预测因子[13],并且是PBC预后模型中的主要组成部分[14]。本文肝硬化组患者血清胆红素水平较胆管炎组升高,超出正常范围,提示晚期PBC患者发生并发症的风险增加。当PBC发展至肝硬化时,其并发症与其他原因引起的肝硬化区别不大[15]。本研究发现,与胆管炎组相比,肝硬化组凝血功能出现了一定程度上的异常,包括PT、APTT和D-二聚体水平升高,这些将增加晚期PBC患者出血的概率。

血清免疫学是诊断PBC的关键。对于AMA阴性的患者,抗gp210抗体对PBC具有良好的诊断价值。gp210是一种大小为210KD的核孔蛋白,主要表达在PBC患者的小胆管上皮细胞核膜上,是典型的抗核抗体[16]。抗Gp210抗体可促进细胞凋亡和自身抗原扩散,破坏免疫功能耐受,并引发胆管炎和自身抗体产生。本研究肝硬化组血清抗gp210抗体阳性率明显高于胆管炎组,与大部分研究一致[17,18],表明gp210表达增强可能与肝脏炎症损伤有关,后者可导致PBC进展为终末期肝功能衰竭。本研究肝硬化组血清IgG、IgA和IgM水平均升高,对三项指标进行Logistic回归分析发现,IgM是引起PBC患者肝硬化的独立危险因素。大多数PBC患者血清IgM水平较高,后者系继发于记忆B细胞活化,在肝脏肉芽肿的形成和延续过程中起着至关重要的作用。肉芽肿的持续形成将导致肝脏纤维化甚至肝硬化[19]。IgM水平可以反映炎症、门静脉周围和小叶坏死的严重程度[4]。近期研究表明,在抗gp210抗体阳性患者中,血清ALP和IgM水平较高,这三者组合可为PBC早期预后判断提供证据[18]。此外,血清IgM水平降低和正常化还可作为UDCA治疗难治性 PBC 患者长期生存的可靠预测替代指标[20]。

补体是先天免疫系统的一部分,由三个独立的途径激活,即经典途径、凝集素途径和替代途径,它可以保护宿主免受病原体入侵、促进组织修复和维持体内平衡。同时,当补体失调或过度激活时,会成为宿主的有害因素,导致组织损伤、器官衰竭,最坏的情况是死亡[21,22]。补体蛋白的血浆水平由活化产生与消耗的平衡决定。肝脏是产生补体的重要场所。当肝脏严重受损,例如进展至失代偿期肝硬化时,就会出现肝细胞功能降低和先天免疫功能衰竭引起免疫功能缺陷,随之而来的就是各种机会感染的可能性增加。本文分析了两组间补体的差异并对其进行了回归分析,结果发现低水平的补体C4是PBC进展至肝硬化的独立危险因素。在肝硬化组患者中,补体C4较胆管炎组患者明显下降,且低于正常水平。既往研究报道,PBC患者血浆C4水平显著高于健康人群,可能是由于疾病处于炎症急性期,肝脏的产量增加,而本文肝硬化患者血清C4水平降低,反映了肝硬化时肝脏的蛋白合成能力下降,这一结果与大部分研究相符合。人类遗传学研究表明,补体C4具有重要的免疫功能作用,大约75%缺乏C4的患者患有系统性红斑狼疮(SLE),而10%缺乏补体C3的患者有狼疮样症状。有研究表明,补体C4在体内外能抑制病毒感染,补体蛋白表达的降低可能导致PBC患者对病原体的防御能力降低,且不利于血小板活化及纤维蛋白的形成,增加晚期PBC患者出血的风险。

本研究的局限性在于纳入的患者数量有限,缺乏健康人对照,且无随访结果,无法了解补体在整个病程中的变化。本研究产生的假设需要在前瞻性研究中得到验证,以确定补体蛋白是否可以用于失代偿期肝硬化患者的预后评估。

综上所述,PBC患者病情进展至肝硬化时易出现免疫功能失调,主要表现在血清IgG、IgA和IgM水平升高和补体水平下降,并且IgM升高和补体C4下降是预测肝硬化的独立危险因素。在临床工作中,需要密切监测血清免疫学指标,对评估PBC患者病情及预后判断有着重要的意义。