基于“全人教育”的药物分析课程思政改革

2022-05-08周海波曾煦欣李海燕吴剑峰郭嘉亮孙平华

周海波,曾煦欣,李海燕,吴剑峰,郭嘉亮,,孙平华*

1暨南大学药学院 (广州 510632);2佛山科学技术学院医学院 (佛山 528000)

思想教育和人才培养的统一一直是全世界教育共同关注的话题。隆米勒(Ron Miller)提出“全人教育”(Holistic Education)模式以培养学生的人文精神和德育素质;作为人本主义教学理论的代表人物,罗杰斯(Carl Ransom Rogers)也提出,“全人教育即以促进学生认知素质、情意素质全面发展和自我实现为教学目标的教育”[1]。在我国,大学生思想政治教育工作一直是高等教育的核心内容,是实现全面提高人才培养质量的基本途径[2]。2017年,中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,文件强调“充分发掘和运用各学科蕴含的思想政治教育资源,健全高校课堂教学管理办法。”向专业课教学中科学、合理融入思想政治教育,有利于实现“三全育人”(全员育人、全程育人、全方位育人),对促进“立德树人”具有重要现实意义。

药学教育肩负着横跨医药卫生界和教育界、回答如何培养“时代新人”的重要历史使命。药物作为一种关系着人们生命与健康的特殊商品,是服务“健康中国”国家战略的核心物质基础。药物分析是确保药物发展及质量控制的重要专业课,不仅是药学四大主干课程之一,也是国家执业药师资格考试的必考科目之一,近年更逐渐发展为药学学科下的“眼睛学科”,对把关国家医药人才培养具有重要作用[3]。因此,药物分析的课堂教学不能仅停留在普通的知识传授,脱离思政将可能导致学生社会责任感、国家认同感、民族归属感、时代使命感、人伦道德感缺失。近年来,暨南大学药学院领衔的粤港澳药学创新教育联盟,以“三全育人”(大三全)为核心,结合学科与专业特色,精准提出“小三全”(全课程、全教学链、全药物研发过程)的教学研究与改革思路[3- 4]。以药物分析课程为例,本文初步介绍在药物分析教学中实施课程思政的探索和体会,为其他药学课程思政教学提供参考。

1 药物分析课程思政存在的问题

药物分析是控制药品安全、有效、质量的手段,药学工作者以及药学人才培养都绕不开药物分析这门学科/课程。药品监管部门也一直在用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众“舌尖上的安全”。由于药物分析学科系统知识庞杂,传统药物分析教学以理论知识讲解为主,学生普遍反映该课程知识生涩难懂、枯燥乏味,理论与实际难以结合,影响了其学习积极性;在实验实践教学上,相关实验设计普遍较为复杂,头绪过多反而导致学生无从下手。这样就不可避免造成了课程思政和全人教育面临困难[4-5]:部分课程负责教师的教学方法僵化,割裂了传道与授业解惑的关系;“只教书、不育人”,普遍忽视课程与思政在教学设置以及教学内容上相融,片面认为思政教育是思想政治课的内容,甚至错误认为课程思政教学将挤占专业课程的教学空间;教学过程中教师仅强调纯技术教学的“分析化学”部分,忽略“药物”部分的重要社会责任内涵;专业课程教师具备专业课程知识的广度,但缺乏思政教育的高度。然而,面对种种问题,目前有关药物分析课程思政的研究和实践还不够深入。

2 药物分析实施课程思政的举措

2.1 设计课程思政的体系和框架

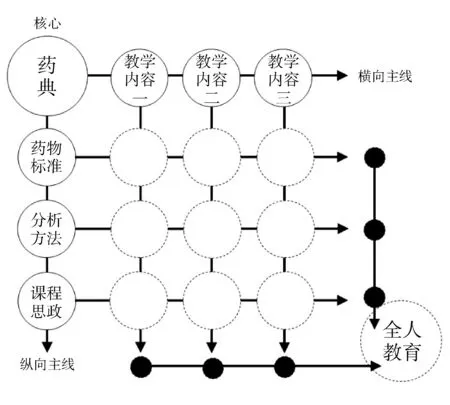

《中国药典》是国家药品标准体系的核心,是药物研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。熟练掌握和运用《中国药典》,是药物分析课程教学的主要目标之一,其基本学习内容是针对药典中的知识,制订药品质量标准,并能按照标准方法对药品进行常规的检验分析[6];同时,《中国药典》也是药学人的重要行为准则,以及重要的思政落脚点。因此,药物分析课程思政应该以《中国药典》为核心,以“标准-方法-思政”为纵向主线,增加课程思政的深度;以各个教学内容为横向主线,拓展课程思政的广度,层层推进、互相交汇,形成由点及面的框架体系,进而实现“全过程育人”(见图1)。从格局上而言,全方位育人首先是人之为人的教育;其次是传授知识的教育;再者是和谐发展心智,以形成健全人格的教育。譬如,笔者在《中国药典》有关无菌及微生物限度检查标准的内容基础上,引入无菌检查和热源检查方法,结合2006年安徽华源生物药业有限公司生产的欣弗(克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液)事件;最后引入药物分析工作者的使命和职业素养相关内容,升华课程思政教学内涵。

图1 药物分析课程思政的设计思路

2.2 深挖课程思政的要素和内涵

药物分析课程思政,实质是药物分析教学与思政教学的融合形式与载体,如果专业教学与思政教学彼此独立,教师单独进行传授的话,势必造成教学效果不佳。从专业与学科知识内容挖掘思政的要素,丰富思政内涵,对激发学生的学习兴趣尤为重要。譬如“齐二药事件”(亮菌甲素注射液事件)、“欣弗事件”和“甲氨蝶呤事件”等危害用药者健康与生命安全的药害事件[7],说明了药物质量的优劣直接影响药物的安全性和有效性,这些事件对培养学生具备强烈的药品质量全面控制的意识具有重要意义;同时,触目惊心的药害事件,能让学生直面其严重性,挑动他们敏感的神经,加强他们对药物分析课程的学习兴趣及重视。自从《中国药典》1953年正式出版第一版以来,截至2020年,我国一共出版了11版,这期间由于经济和历史的原因,直到1985年起才正式形成5年出版一次的周期。这说明社会安定、经济发展都需要一个建设过程,结合改革开放以来我国取得的举世瞩目的成绩,激发学生的民族自豪感。

2.3 丰富课程思政的教学手段

药物分析的课程思政,和其他教学过程并无两样,鉴于药物分析学科/专业的系统性和复杂性,学生学习过程往往被动、乏味,因此教师引入科学、先进、有效的教学手段非常重要。广受关注的PBL(Problem-based learning)教学法,就以问题驱动,以学生为主体,让学生围绕问题寻求解决方案的一种学习方法。对以“立德树人”为本的思政教育而言,该方法可锻炼学生自主分析问题、解决问题的能力,培养学生的独立思考和创新能力,在实践中为立德树人提供素材与动力[8]。教师将PBL教学手段和思政元素结合,从课程的理论甚至实践教学入手,实现知识传授和学生正确的价值观培养相统一。譬如,在药物分析绪论学习过程中,课前教师先抛出问题:作为日后药学从业人员、医药行业工作者、当代大学生应该如何担负自己的历史使命?学生在绪论学习过程中,主动感悟自身的社会责任感、国家认同感、民族归属感、时代使命感、人伦道德感;又如,教师课后抛出另一个问题:随着冷冻电镜等先进分析技术的发展,药物分析将何去何从?引导学生从分析技术层面思考,从宏观到微观过程的深入与细化,不断突破人类对药物的认知,从而激发学生对先进技术的向往,对未知世界的挑战。这种从“要我学”到“我要学”的转变,学生形成自发学习的模式,更有利立德树人思政教育的长远实施。

2.4 覆盖实验教学范畴

目前,药学类课程的课程思政普遍集中在理论教学上,很少覆盖实验教学范畴。而药学却是非常注重实践技能培训的学科,尤其是药物分析实践教学,以培养学生的实践动手能力和综合职业能力为主线,因此其课程思政的实施十分必要。此外,在课外学术活动过程中,思政教育的融入也非常有限。课外学术活动,包括“大创”“挑战杯”“学术基金”等,是专业知识内容的融合和实践的汇聚,对培养学生科研触觉、管理意识、实践意识和统筹能力具有重要价值。

3 药物分析课程思政教学的评价

课程思政的评价标准目前仍处于半空白状态。对药物分析课程思政评价而言,学生的认知、情感、价值观等内容应纳入其中,从而体现评价的人文性、多元性,实现“因材施教”“因需施教”的最终目的。为此,笔者首次提出遵循“思政与专业结合、客观量化评价与主观效度检验结合、结果评价与过程评价结合”的原则,该原则尽可能排除盲点,获取学生全面评价,保证评价结果的全面性和科学性,充分及时反映学生成长情况,反映课程中知识传授与价值引领的结合程度,以科学评价提升教学效果。譬如,评价可考虑对实践成绩评定标准进行改革,加入思政考核,重点在开放实验、设计性实验、综合性实验加入“考察点”,围绕创新精神、探索精神、科学态度、学术态度、严谨态度、实事求是等方面进行评价,对弄虚作假、态度不端正、职业素养不佳这类情况,实行“一票否决制”;同时应发挥实验系列教师的作用,深化“全员育人”的落实。此外,通过落实课程评价标准,教师开展常态化的自查自测,形成学校重视教学质量文化氛围。

目前,药物分析的课程思政教学改革已有不少文献报道,但关于评价体系的构建仍存在巨大发展空间,鲜见系统研究。“十年树木,百年树人”,课程思政的重心在于对学生思想政治道德素质的培养和提高,需要有足够的耐心和长远的规划,虽然短期可能不会立竿见影,但影响却非常深远[9]。对于课程思政的教育效果评价,笔者认为应该做到以下两点。

3.1 不断完善科学的评价体系和评价标准

课堂教学效果可从教学设计、思政融合程度、知识掌握程度、学生评价与反馈等方面制定长期、动态评价机制,使思政教育内化于心、外化于行,做到知行合一,广泛调动大药学课程教师将工作的精力和热情投身于教学的全过程,真正实现“全员育人、全过程育人、全方位育人”。复旦大学完善高校课程思政的顶层设计,推动思政课程向课程思政转变,以“高校教师的教学激励计划”为抓手,在制定评价标准上进行了积极的实践[10],具有重要参考价值。

3.2 建立以立德树人为核心的教师评价制度

教书育人是教师职业价值的根本体现,导学导心,无论是科研还是社会服务都不能独立于育人职责而存在;同时,评价应兼顾高校教师自身的发展,做到并行不悖、协调发展,这是建立相应教师评价制度的重点。譬如,广东省多家高校制定的教学效果“师生双向打分制度”,形成长效机制并细化了实施准则[8]。评价应加强“学生中心化”,教师职称聘任评价体系向教学质量及学生成长倾斜,形成教书育人与实践育人两者的统一。

4 小结

自1990年80位支持“全人教育”的学者在芝加哥签署了宣言起,“全人教育”的内涵一直在不断丰富。全人教育需要思政教育推动实施,而思政教育要形成全方位育人格局。与思政课程这种“显性思想政治”对比,课程思政将思政教育融入专业教育中,实现“隐性思想政治教育”,合力构成立德树人的新教育模式。本文以药物分析为例,初步探索了如何挖掘理工科专业课程的思想政治教育,及其实施和评价。近年来,暨南大学药学院以“三全育人”为核心,精准提出“小三全”的育人模式,通过组建广东省基于双创人才培养的大药学教学团队,对药学全课程(涵盖各大主干课程)、全教学链(涵盖各大教学环节)、全药物研发过程(涵盖药物研发的全过程)的教学开展研究与改革[4]。课程思政的融入有望提高学生的职业素养、思想道德、政治觉悟、人文情怀等,为高素质药学人才的培养提供新途径。