极速脉搏波技术评价肥胖青年颈动脉弹性及与血清维生素D水平的相关性

2022-05-05孙雪婷温德惠孙志丹

孙雪婷,温德惠,孙志丹

1.河北北方学院附属第一医院超声科,河北 张家口 075000;2.锦州医科大学附属第一医院超声科,辽宁 锦州 121000;*通信作者 孙志丹 szdpost@sina.com

全球肥胖症发病率逐年快速增长[1]。肥胖能引起脂质代谢紊乱,并参与形成动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)。维生素D受体在心血管系统的存在可能是其参与AS发生的基础[2]。目前维生素D缺乏和不足的人群较普遍,反映体内维生素D状况的最佳指标是25-羟维生素D[25(OH)D][3]。研究发现肥胖或超重者血清25(OH)D浓度低于非肥胖者[4]。AS早期先出现动脉功能受损即弹性降低,极速脉搏波(ultrafast pulse wave velocity,UFPWV)技术是一种早期量化动脉弹性的成像方法,能以高达20 000帧/s的速度捕捉脉搏波经过动脉壁时管壁的微弱运动,自动计算收缩期开始时脉搏波速度(pulse wave velocity in beginning of systole,PWVBS)和收缩期结束时脉搏波速度(pulse wave velocity in ending of systole,PWVES),被推荐为预测早期动脉功能改变的新技术[5]。本研究利用UFPWV技术测定肥胖青年人颈动脉弹性,并分析25(OH)D对青年肥胖患者血管弹性的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2019年3月—2020年12月在河北北方学院附属第一医院和锦州医科大学附属第一医院检查的14~35岁[6]青年肥胖者215例,符合《中国成人超重和肥胖症预防控制指南(试行)》[7]的超重和肥胖标准。排除标准:继发性肥胖、糖尿病、肾病、高血压、服用钙剂、吸烟、颈动脉内膜中层厚度(carotid intima-media thickness,CIMT)增厚和UFPWV图像采集不佳者。最终纳入80例,男女各40例,年龄18~35岁,平均(25.5±3.2)岁,按体重指数(body mass index,BMI)分为超重组(24.0 kg/m2≤BMI≤27.9 kg/m2)和肥胖组(BMI≥28.0 kg/m2)。选取同年龄段体检的健康非肥胖青年人50名作为对照组(18.5 kg/m2≤BMI≤23.9 kg/m2),男、女分别有26、24名,年龄18~35岁,平均(25.1±3.5)岁。根据美国《维生素D缺乏治疗和预防临床指南》[8],维生素D缺乏为25(OH)D<20 ng/ml。

1.2 一般资料 采集受试者的性别、年龄、体重、腰围、血压、身高,计算BMI,获取空腹血糖、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、25(OH)D、甘油三酯、CIMT、PWVBS和PWVES。

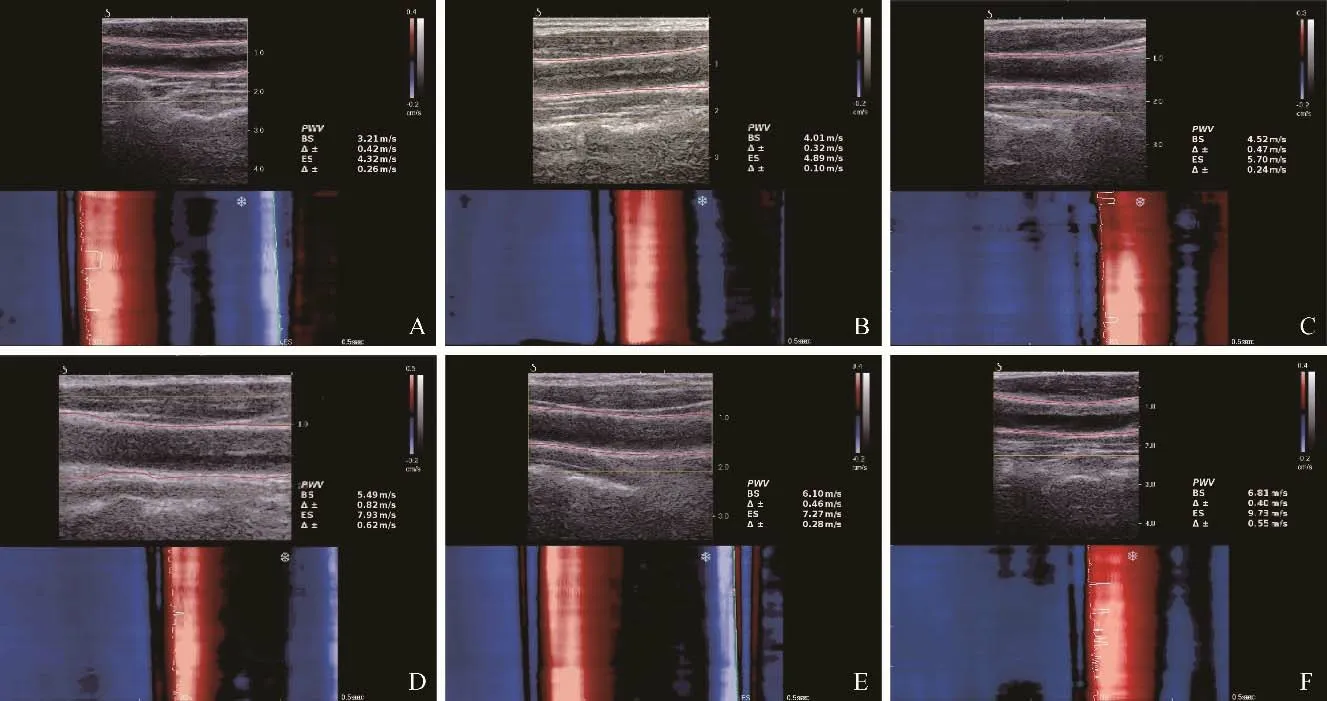

1.3 仪器与方法 采用Supersonic Imagine Aixplorer超声设备,配置UFPWV技术,SL10-2探头,频率6~9 MHz,脉搏波速度(pulse wave velocity,PWV)条件。受检者平卧并微抬下颌,于颈总动脉分叉下方1.5~2.5 cm处测量CIMT,嘱受检者屏气后启动PWV,系统自动测出PWVBS、PWVES及其标准差,以Δ±≤20%测值为佳(图1)。每侧颈动脉测量3次,记录均值,所有测量由2位超声科医师完成。

图1 极速脉搏波测量。A:男,27岁,正常BMI,维生素D非缺乏;B:男,29岁,正常BMI,维生素D缺乏;C:女,30岁,超重,维生素D非缺乏;D:女,28岁,超重,维生素D缺乏;E:男,32岁,肥胖,维生素D非缺乏;F:男,29岁,肥胖,维生素D缺乏

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0软件,正态分布的计量资料以±s表示,多组比较采用单因素方差分析;两两比较用LSD法;两组比较用独立样本t检验;计数资料用例(%)表示,组间比较采用χ2检验;PWVBS和PWVES的相关性采用Pearson相关分析;用多元线性逐步回归分析PWVBS和PWVES的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。绘制受试者工作特征(ROC)曲线检验参数的诊断效能。采用组内相关系数(ICC)评价组内和组间测值的一致性。

2 结果

2.1 不同组间临床资料和超声参数比较 超重组和肥胖组的BMI、腰围、收缩压、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、PWVBS、PWVES均高于正常对照组,且肥胖组均高于超重组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。超重组和肥胖组高密度脂蛋白胆固醇、25(OH)D低于正常对照组,且肥胖组均低于超重组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。超重组和肥胖组CIMT均大于正常对照组(P<0.05),见表1。

表1 不同BMI组间临床、实验室指标及超声结果比较(±s)

表1 不同BMI组间临床、实验室指标及超声结果比较(±s)

注:a与正常对照组比较,P<0.05;b与超重组比较,P<0.05;BMI为体重指数;FBG为空腹血糖;LDL-C为低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C为高密度脂蛋白胆固醇;TG为甘油三酯;TC为总胆固醇;CIMT为颈动脉内膜中层厚度;PWVBS为收缩期开始时脉搏波速度;PWVES为收缩期结束时脉搏波速度

指标正常对照组(n=50)超重组(n=42)肥胖组(n=38)F值P值性别(男/女,例) 26/24 20/22 20/18 0.122 0.885年龄(岁)25.12±3.69 25.81±3.28 25.08±3.18 0.612 0.544 BMI(kg/m2) 20.93±1.32 26.19±0.89a 30.79±1.03ab 861.476 <0.001腰围(cm)77.42±7.08 85.19±6.35a 90.08±6.17ab 41.488<0.001舒张压(mmHg) 73.94±3.79 75.25±4.05 74.37±3.40 0.956 0.387收缩压(mmHg)119.34±4.30 124.19±3.03a 128.00±5.25ab 45.600<0.001 FBG(mmol/L) 4.75±0.32 4.84±0.33 4.88±0.28 2.177 0.118 LDL-C(mmol/L)3.26±0.21 3.38±0.26a 3.83±0.30ab 56.214<0.001 HDL-C(mmol/L) 1.53±0.16 1.45±0.12a 1.35±0.15ab 16.521 <0.001 TG(mmol/L)1.60±0.15 1.63±0.16 1.62±0.17 0.530 0.590 TC(mmol/L) 4.62±0.32 5.02±0.22a 5.57±0.40ab 96.652 <0.001 25(OH)D(ng/ml)27.27±5.51 22.74±5.05a 19.88±4.90ab 22.862<0.001 CIMT(mm) 0.42±0.04 0.47±0.07a 0.48±0.07a 14.769 <0.001 PWVBS(m/s)4.61±0.78 5.30±0.50a 6.34±0.67ab 72.419<0.001 PWVES(m/s) 6.21±0.81 7.10±0.71a 8.41±0.77ab 88.778 <0.001

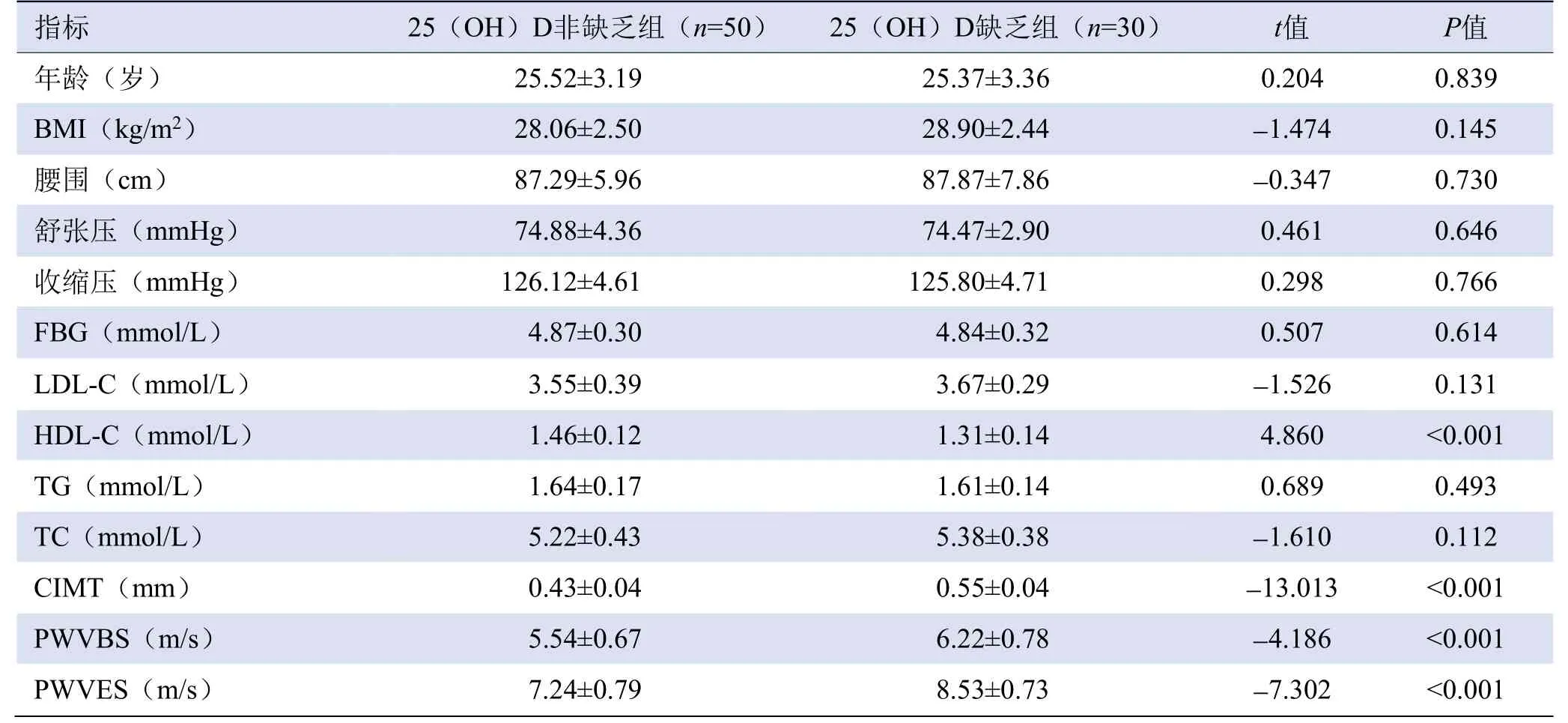

2.2 超重和肥胖组内不同25(OH)D水平组间比较25(OH)D缺乏组的CIMT、PWVBS和PWVES高于非缺乏亚组,高密度脂蛋白胆固醇低于非缺乏亚组,差异均有统计学意义(P均<0.05),见表2。

表2 超重和肥胖组内不同25(OH)D水平亚组各指标比较(±s)

表2 超重和肥胖组内不同25(OH)D水平亚组各指标比较(±s)

注:BMI为体重指数;FBG为空腹血糖;LDL-C为低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C为高密度脂蛋白胆固醇;TG为甘油三酯;TC为总胆固醇;CIMT为颈动脉内膜中层厚度;PWVBS为收缩期开始时脉搏波速度;PWVES为收缩期结束时脉搏波速度

指标25(OH)D非缺乏组(n=50)25(OH)D缺乏组(n=30)t值P值年龄(岁) 25.52±3.19 25.37±3.36 0.204 0.839 BMI(kg/m2)28.06±2.50 28.90±2.44-1.474 0.145腰围(cm) 87.29±5.96 87.87±7.86 -0.347 0.730舒张压(mmHg)74.88±4.36 74.47±2.90 0.461 0.646收缩压(mmHg) 126.12±4.61 125.80±4.71 0.298 0.766 FBG(mmol/L)4.87±0.30 4.84±0.32 0.507 0.614 LDL-C(mmol/L) 3.55±0.39 3.67±0.29 -1.526 0.131 HDL-C(mmol/L)1.46±0.12 1.31±0.14 4.860<0.001 TG(mmol/L) 1.64±0.17 1.61±0.14 0.689 0.493 TC(mmol/L)5.22±0.43 5.38±0.38-1.610 0.112 CIMT(mm) 0.43±0.04 0.55±0.04 -13.013 <0.001 PWVBS(m/s)5.54±0.67 6.22±0.78-4.186<0.001 PWVES(m/s) 7.24±0.79 8.53±0.73 -7.302 <0.001

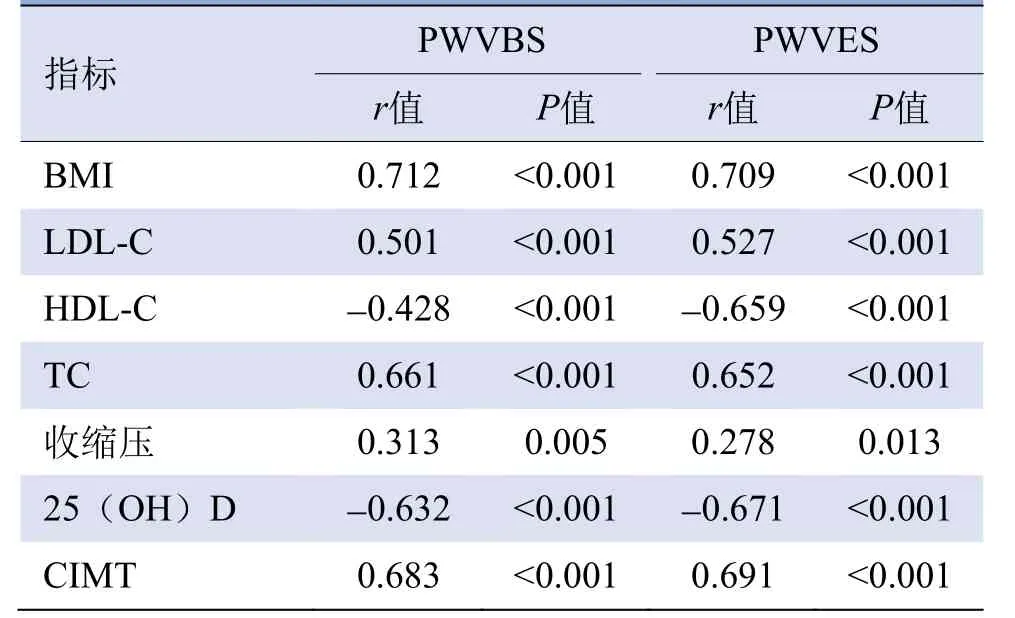

2.3 PWVBS、PWVES与各指标的相关性 BMI、收缩压、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、CIMT与PWVBS或PWVES均呈正相关,25(OH)D、高密度脂蛋白胆固醇与PWVBS或PWVES呈负相关(P均<0.01),见表3。

表3 PWVBS、PWVES与各指标的相关性分析(n=80)

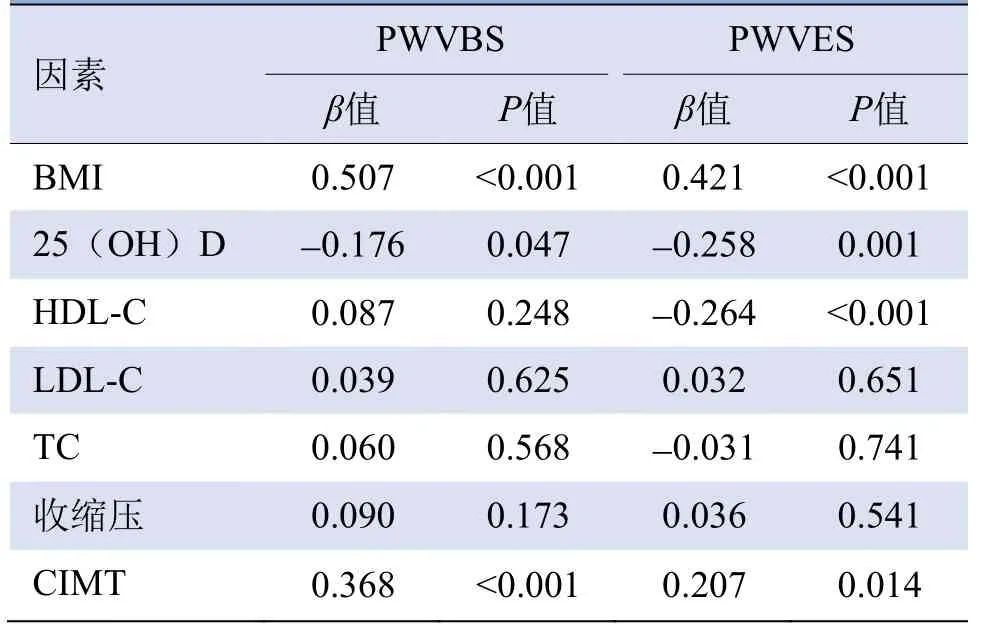

2.4 PWVBS、PWVES的影响因素分析 分别以PWVBS、PWVES作为因变量,将上述有相关性的因素作为自变量进行多元逐步回归分析,BMI、25(OH)D、CIMT是PWVBS的独立影响因素,BMI、25(OH)D、高密度脂蛋白胆固醇、CIMT是PWVES的独立影响因素(P<0.01),见表4。

表4 PWVBS、PWVES与各因素的多元逐步回归分析(n=80)

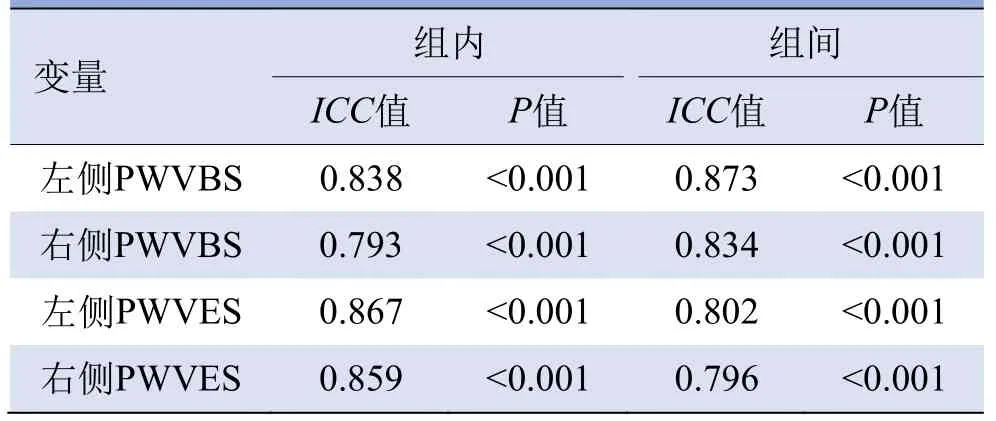

2.5 一致性检验结果 按随机数字表法抽取35名入组者,2位医师测量PWVBS和PWVES,组内和组间测值的一致性较好(ICC均>0.75),见表5。

表5 UFPWV参数的一致性检验

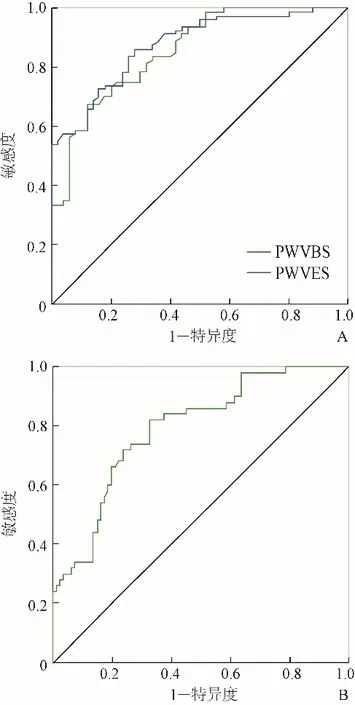

2.6 UFPWV和25(OH)D参考值 根据PWVBS、PWVES和25(OH)D值绘制ROC曲线,PWVBS>5.40 m/s、PWVES>6.70 m/s、25(OH)D<22.7 ng/ml为预判颈动脉弹性下降的临界值,曲线下面积分别为0.856(95%CI0.791~0.920)、0.877(95%CI0.819~0.934)、0.791(95%CI0.713~0.869),敏感度分别为67.5%、86.3%、82.0%,特异度分别为88.0%、72.0%、67.5%(图2)。

图2 UFPWV和25(OH)D预测肥胖青年颈动脉弹性降低的ROC曲线。A:根据UFPWV值绘制ROC曲线;B:根据25(OH)D值绘制ROC曲线

3 讨论

肥胖和维生素D缺乏之间存在复杂的联系,两者均与AS及心血管疾病密切相关。PWV与管壁弹性成反比,是评估动脉弹性的经典指标,能预测心血管事件和死亡率[9]。传统PWV测量方法只能计算某段动脉的平均PWV,而UFPWV技术能快速检测局部动脉PWV,在研究冠心病、糖尿病、肝硬化、阻塞性睡眠呼吸暂停和高血压等疾病的动脉弹性方面应用广泛[10-11],稳定性和重复性较好,在本研究的一致性检验中也得到验证。

3.1 肥胖与动脉弹性 本研究中肥胖组UFPWV值大于超重组,超重组UFPWV值大于正常对照组,且BMI是UFPWV的危险因素,表明肥胖能造成动脉弹性减低,与Yin等[12]的结论一致。超重和肥胖组CIMT高于正常对照组,提示肥胖会促进AS。超重和肥胖组CIMT无显著差异,但UFPWV值有显著差异,表明随着肥胖程度加重,动脉弹性受损加深,而动脉CIMT却未显著增厚,证明UFPWV技术能在动脉结构无明显变化时敏感地检测到血管功能变化。正常的血管内皮可以调节血管张力和抗炎症,还能有效地防止血栓产生。肥胖者脂肪组织丰富,较多脂肪因子和炎症因子释放入血,这些物质会损伤内皮细胞,刺激脂质过氧化和炎症反应,促进AS发生,降低动脉顺应性[13],使CIMT和UFPWV值增大。

3.2 维生素D与动脉弹性 对比不同25(OH)D亚组发现,25(OH)D缺乏组CIMT、UFPWV值显著高于非缺乏亚组,25(OH)D与UFPWV呈显著负相关,且是UFPWV的影响因素,提示维生素D缺乏造成肥胖人群血管弹性减低和AS加重,推测高水平维生素D能逆转AS过程,保护血管弹性。有研究提出维生素D是AS的保护因素[14],维生素D抗AS和减少动脉弹性损伤可能通过降低血管炎症反应、减少氧化应激、调节免疫、维持葡萄糖稳态、调节血管舒张功能和降低血管重构等机制实现[15]。本研究还发现25(OH)D缺乏亚组高密度脂蛋白胆固醇降低,但目前关于维生素D影响血脂的机制并无明确结论,究竟是维生素D缺乏直接影响血脂代谢,还是肥胖造成维生素D缺乏进而影响血脂变化,有待进一步研究。

3.3 肥胖和维生素D 比较正常对照、超重和肥胖组发现,BMI升高伴随25(OH)D降低,提示肥胖造成25(OH)D水平降低,与Pereira-Santos等[3]的结论相符,可能是肥胖人群常穿着保守来遮盖体型缺陷,而且肥胖者大多不喜欢户外运动,皮肤接受光照减少,内源性合成维生素D减少;维生素D为脂溶性,肥胖者大量脂肪组织是维生素D的储存库,维生素D血清浓度减低。

3.4 预测肥胖青年动脉弹性受损的临界值 本研究对UFPWV值绘制ROC曲线,计算得出PWVBS>5.40 m/s和PWVES>6.70 m/s是肥胖青年颈动脉弹性减低的临界值,PWVES的敏感度高于PWVBS,提示使用该技术时应更加关注PWVES值。此外,根据25(OH)D值绘制ROC曲线发现,血清25(OH)D浓度22.7 ng/ml为颈动脉弹性减低的临界值,提示临床可以参考25(OH)D浓度预测动脉弹性功能。

总之,UFPWV技术能在CIMT未增厚时预测青年肥胖患者颈动脉弹性。维生素D水平降低会影响肥胖青年人的颈动脉弹性,BMI和25(OH)D均是影响动脉顺应性的重要因素,提示应该重视对肥胖人群进行动脉弹性功能测定和定期检测25(OH)D水平,可能对防治心血管事件提供帮助。

然而,本研究样本例数较少,得出的临界预测值难免存在误差,本研究只通过BMI划分肥胖程度,BMI无法展现脂肪的分布,不能区分肌肉与脂肪,需要增加样本量并且参考其他肥胖标准后进一步研究。