运动并呼吸训练康复治疗用于慢性阻塞性肺疾病中的效果分析

2022-05-03茅俊杰

茅俊杰

(上海市徐汇区中心医院呼吸与危重症科,上海 200031)

慢性阻塞性肺疾病在临床上多采用抗生素抗感染、祛痰止咳、平喘、纠正电解质紊乱及酸碱失衡等常规治疗,能在一定程度上延缓疾病急性加重,治疗的同时进行积极的康复训练可使其呼吸困难症状减轻,运动耐力提高,生活质量得以改善,但常规康复因措施缺乏深入性,故对运动、呼吸障碍改善效果有限[1]。运动训练为康复治疗的重点,也是必要内容,经运动训练可增加患者肺活量,使气促症状改善,进而发挥缓解呼吸困难的作用;呼吸训练可增强行走耐力、呼吸肌耐力,从而促进肺功能的恢复[2-3]。本研究旨在探讨运动并呼吸训练的康复方案对慢性阻塞性肺疾病患者吸气肌功能与肺功能指标的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按随机数字表法将2021年1月至4月于上海市徐汇区中心医院就医的80例慢性阻塞性肺疾病患者分为两组。对照组(40例)患者中男性23例,女性17例;年龄52~73岁,平均(65.79±5.85)岁;病程3~14年,平均(5.86±0.87)年。观察组(40例)患者中男性25例,女性15例;年龄54~74岁,平均(65.72±4.64)岁;病程2~13年,平均(5.85±0.92)年。对比两组患者一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),可实施组间对比。诊断标准:参照《慢性阻塞性肺疾病基层诊疗指南(2018年)》[4]中的相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准,并经X线、胸部CT、肺功能等检查确诊者;疾病处于稳定期,即气短、咳嗽、咳痰等症状轻微或稳定者;无机械通气治疗史者等。排除标准:合并肺心病、肺炎等呼吸系统疾病者;存在急性呼吸窘迫综合征、支气管扩张、间质性肺病等重症肺部感染情况者;患有严重心脑血管疾病或肝、肾功能异常者等。本研究经院内医学伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 对照组患者进行抗生素抗感染、祛痰止咳、平喘、纠正水和电解质紊乱及酸碱失衡等治疗,必要情况下予以低流量吸氧,引导患者保持平和心态,鼓励患者多摄入高蛋白食物以及新鲜蔬果;同时给予常规康复疗法:告知患者常规锻炼方法,鼓励其加强体能锻炼,并指导患者进行深而慢呼吸,经胸部扣击法,对气管产生刺激,诱导咳嗽;通过吹气球对肺功能进行锻炼[5]。观察组患者在运用常规康复方案的基础上,联合运用运动及呼吸训练。其中运动训练:依据患者病情、体质、年龄等信息为患者制定运动训练方案,内容以健身操、散步、慢走、太极拳、踏车运动训练等有氧活动为主。在运动进行时,需依据循序原则,由弱及强,以患者可耐受为度,30 min/次,2~3次/d。呼吸训练:①卧式呼吸法:引导患者仰卧,双眼微闭,缓慢做吸气动作,在吸气过程中收腹提肛。另外,在此时气道以及胸腔中的负压也呈扩大显示,可对胸腔内血液流动予以促进,在做呼气动作时,缩小口唇,使呼气过程尽量缓慢,将全部气体尽量呼出,30 min/次,2次/d。②腹式呼吸法:指导患者取立位,一手放置于腹部,腹部做隆起状,另一手放置于胸前,对胸部扩张予以限制,在吸气时,腹部保持隆起,胸部不动,在做呼气动作时,腹部内陷,尽量将气体呼出,保持吸呼比为1∶2,呼吸速度保持在7~8次/min,应用鼻吸气,口呼气,深吸缓呼,不可用力,10~20 min/次,2次/d。③呼吸操训练:对患者讲解和演示呼吸操的方法,包括上身旋转、双腿抬高、双手叉腰、弯腰等动作结合实施,在做每个动作时,引导运用腹式呼吸法,训练强度依据患者病情来做适时的调整,若患者有异常情况,运动及呼吸训练需立即停止。两组患者均治疗8周,并定期随访5个月。

1.3 观察指标 ①治疗8周后临床效果,显效:肺功能指标第1秒用力呼气容积(FEV1)、FEV1/用力肺活量(FVC)、呼气峰流量(PEF)改善程度 > 85%;有效:肺功能指标FEV1、FEV1/FVC、PEF改善程度为60%~85%;无效:肺功能指标 FEV1、FEV1/FVC、PEF 改善 < 60%[4]。总有效率=显效率+有效率。②运动功能与呼吸困难程度,分别于治疗前、治疗8周后应用6 min步行距离(6 MWT)(患者在室内长走廊来回步行,记录6 min所能行走的距离,即为6 MWT);依据改良英国医学研究学会呼吸困难量表(mMRC)[6]对呼吸困难程度予以评定,分值范围为0~4分,分值越低,呼吸困难程度越轻。③吸气肌功能,分别于治疗前、治疗8周后应用吸气肌力测试仪对两组患者最大吸气压(MIP)、吸气峰流速(PIF)水平进行测定。④肺功能指标,于治疗前、治疗8周后使用肺功能测定仪测定两组患者FEV1、FVC、PEF水平。⑤生活质量:分别于治疗前、治疗后5个月运用生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)[7]评定两组患者的生活质量水平,包括社会功能、躯体功能、情绪功能、角色功能4个维度,每个维度的总分均为100分,分值越高,生活质量越好。

1.4 统计学方法 本研究数据采用SPSS 22.0统计软件进行处理,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床效果 治疗8周后观察组患者显效17例,有效22例,无效1例,总有效率为97.50%(39/40);对照组患者显效8例,有效24例,无效8例,总有效率为80.00%(32/40),观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(χ2= 4.507,P<0.05)。

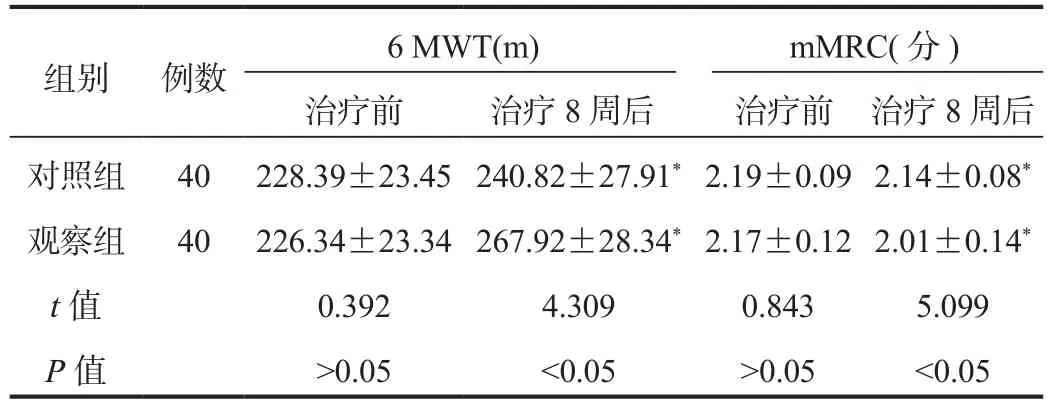

2.2 运动能力和呼吸困难程度 相较于治疗前,治疗8周后两组患者6 MWT均延长,且观察组长于对照组,mMRC评分均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者运动能力和呼吸困难程度比较( ±s)

表1 两组患者运动能力和呼吸困难程度比较( ±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。6 MWT:6 min步行距离;mMRC:改良英国医学研究学会呼吸困难量表。

组别 例数 6 MWT(m) mMRC(分)治疗前 治疗8周后 治疗前 治疗8周后对照组 40 228.39±23.45 240.82±27.91*2.19±0.09 2.14±0.08*观察组 40 226.34±23.34 267.92±28.34*2.17±0.12 2.01±0.14*t值 0.392 4.309 0.843 5.099 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

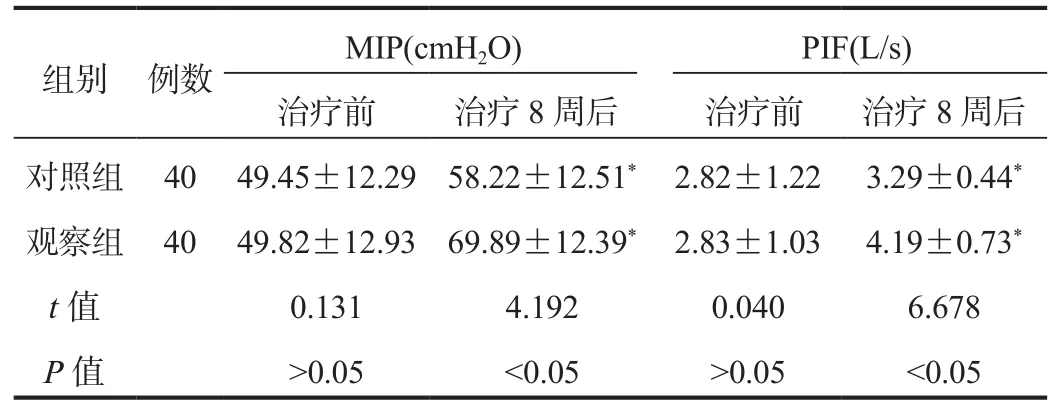

2.3 吸气肌功能 相较于治疗前,治疗8周后两组患者MIP、PIF水平均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者吸气肌功能比较( ±s)

表2 两组患者吸气肌功能比较( ±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。MIP:最大吸气压;PIF:吸气峰流速。1 cmH2O = 0.098 kPa。

组别 例数 MIP(cmH2O) PIF(L/s)治疗前 治疗8周后 治疗前 治疗8周后对照组 40 49.45±12.29 58.22±12.51* 2.82±1.22 3.29±0.44*观察组 40 49.82±12.93 69.89±12.39* 2.83±1.03 4.19±0.73*t值 0.131 4.192 0.040 6.678 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

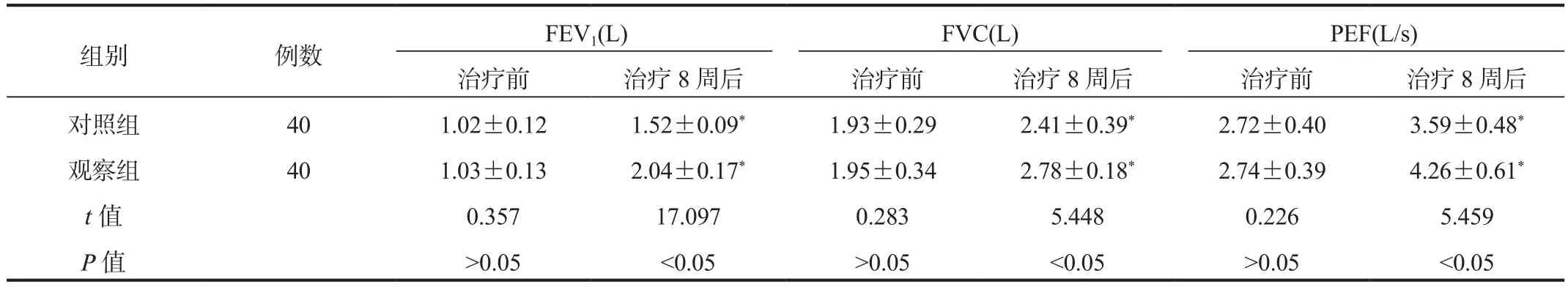

2.4 肺功能指标 相较于治疗前,治疗8周后两组患者FEV1、FVC、PEF水平均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者肺功能指标比较( ±s)

表3 两组患者肺功能指标比较( ±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。FEV1:第1秒用力呼气容积;FVC:用力肺活量;PEF:呼气峰流量。

组别 例数 FEV1(L) FVC(L) PEF(L/s)治疗前 治疗8周后 治疗前 治疗8周后 治疗前 治疗8周后对照组 40 1.02±0.12 1.52±0.09* 1.93±0.29 2.41±0.39* 2.72±0.40 3.59±0.48*观察组 40 1.03±0.13 2.04±0.17* 1.95±0.34 2.78±0.18* 2.74±0.39 4.26±0.61*t值 0.357 17.097 0.283 5.448 0.226 5.459 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

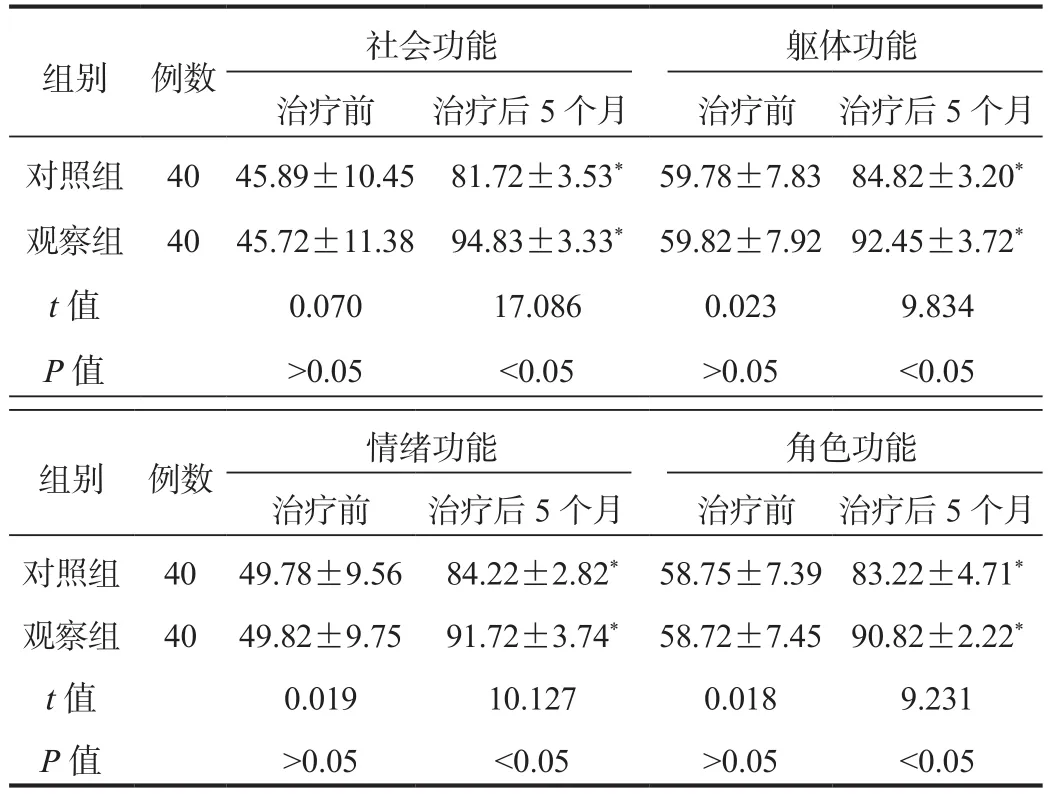

2.5 生活质量 相较于治疗前,治疗后5个月两组患者生活质量各维度评分均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者生活质量评分比较( ±s)

表4 两组患者生活质量评分比较( ±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。

组别 例数 社会功能 躯体功能治疗前 治疗后5个月 治疗前 治疗后5个月对照组 40 45.89±10.45 81.72±3.53* 59.78±7.83 84.82±3.20*观察组 40 45.72±11.38 94.83±3.33* 59.82±7.92 92.45±3.72*t值 0.070 17.086 0.023 9.834 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数 情绪功能 角色功能治疗前 治疗后5个月 治疗前 治疗后5个月对照组 40 49.78±9.56 84.22±2.82* 58.75±7.39 83.22±4.71*观察组 40 49.82±9.75 91.72±3.74* 58.72±7.45 90.82±2.22*t值 0.019 10.127 0.018 9.231 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

慢性阻塞性肺疾病是一种破坏性的肺部疾病,是以进行性气流受限为特征的慢性疾病,其发病主要与气道和肺组织对香烟、烟雾等有害气体或有害颗粒的异常慢性炎症反应相关,临床主要表现为慢性咳嗽、咳痰、活动性气喘,甚至出现呼吸衰竭。常规治疗与康复疗法虽然可通过维持呼吸循环稳定、基础排痰等措施缓解患者的临床症状,但对患者肺功能改善作用不佳,病情易复发[8]。

慢性阻塞性肺疾病患者因机体表现为慢性炎症状态,呼吸道肿胀,且有过多的痰液分泌物,对气体的流通构成阻塞,影响空气吸入与呼出;因换气不足导致患者身体需求无法满足,在用力呼吸时,可使能量耗费增加,进而使氧气需求量增加,二氧化碳代谢能力提高[9]。MIP是在残气容积或功能残气量位置阻断气道,用最大力量、最快速度吸气所能产生的口腔压,其水平主要反映吸气肌的综合收缩能力,是指导机械通气撤机和呼吸康复锻炼的常用指标;PIF水平可以反映患者气道阻塞程度。本研究中,治疗8周后,观察组患者临床疗效及MIP、PIF水平均高于对照组,6 MWT长于对照组,mMRC评分低于对照组,提示给予慢性阻塞性肺疾病患者运动并呼吸训练康复治疗后,可有效缓解呼吸困难情况,改善其吸气肌功能,提高临床效果,促进病情恢复。分析其原因可能为,在进行运动并呼吸训练期间,通过对呼吸方法和呼吸节律的调整,在做吸气动作时,腹部需隆起,以达到将膈肌降低的目的,促使更多的氧气被肺吸入,从而改善患者吸气肌功能,促进患者病情恢复[10]。

FEV1、FVC、PEF 均是用于判定气道是否存在阻塞及阻塞严重程度的指标,其水平与患者病情严重程度呈反比。本研究中,治疗8周后,观察组患者FEV1、FVC、PEF水平及治疗后5个月患者生活质量各维度评分均高于对照组,提示慢性阻塞性肺疾病患者给予运动并呼吸训练康复治疗后,可有效改善患者肺功能,提高生活质量水平。分析其原因可能为,运动并呼吸训练康复治疗通过健身操、散步、慢走等运动训练,可使患者肺活量提高,改善肺功能,对机体各器官组织的新陈代谢具有促进作用,并确保氧供充足,使脑组织所呈现出的缺氧症状得以显著减轻,进而提高生活质量[11]。同时经开展卧式呼吸可促心肺功能和肺活量恢复,在疲劳和缺氧时腹部呼吸可对大脑植物神经和中枢神经调节功能调节,使氧气迅速增加,改善疲劳状态[12];对于慢性阻塞性肺疾病患者而言,因胸廓活动限制或病情进展,应用胸部呼吸时有较大难度,而运用腹式呼吸呼吸练习的方式,可使患者能依靠腹肌运动来使肺活量提高,进而提高患者生活质量水平[13]。

综上,慢性阻塞性肺疾病患者给予运动并呼吸训练康复治疗后,可有效缓解呼吸困难情况,改善其吸气肌功能与肺功能,提高临床效果,从而促进病情恢复,提高生活质量水平,值得临床推广应用。