诚信价值证成裁判结论的路径

2022-04-27乌日力嘎温知晗

乌日力嘎 温知晗

最高人民法院《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》强调,要将社会主义核心价值观作为理解立法目的和法律原则的重要指引,作为检验自由裁量权是否合理行使的重要标准。诚信是社会主义核心价值体系的核心范畴之一,它在法律上主要表现为诚信原则。①参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2011年版,第41页;梁慧星:《民法总论》,法律出版社2011年版,第266页。也就是说,诚信价值融入裁判文书,主要依赖诚信原则的司法适用。而在司法过程中,以诚信价值为内核的诚信原则具有广泛的证成功能,可以用来解释法律、补充法律乃至修正法律。①参见[日]山本敬三:《民法讲义Ⅰ》,解亘译,北京大学出版社2004年版,第401-408页;梁慧星:《民法总论》,法律出版社2011年版,第271页;徐国栋:《民法基本原则解释:诚信原则的历史、实务、法理研究》,北京大学出版社2013年版,第12页;韩世远:《民法基本原则:体系结构、规范功能与应用发展》,载《吉林大学社会科学学报》2017年第6期。因此,诚信价值及其转化而来的诚信原则可以证成法律的适用。从判决修辞的角度来看,结合诚信等核心价值观进行说理,也能够起到良好的证成作用。因此,诚信价值对于司法裁判,尤其是裁判大前提,具有良好的证成作用。但实践中,诚信价值的证成功能并没有得到充分发挥。以指导性案例为例,它代表着我国最为优质的裁判文书,被期待能够统一法律适用,为各级法院提供审判疑难案件的思路或者结论。②参见 孙光宁:《法律解释方法在指导性案例中的运用及其完善》,载《中国法学》2018年第1期。可事实上,指导性案例的论证情况与其被赋予的意义期待存在着较大出入,这在补充适用问题上体现的最为明显。因此,本文选取指导性案例45号和58号作为分析样本,在分析指导性案例的证成问题的基础上,从方法论的角度,为阐发诚信价值的证成功能建构一条适当的路径。

一、诚信价值的证成功能未得以充分发挥

指导性案例45号和58号是两起涉及不正当竞争侵权诉讼的案件,诚信价值被具化为了《反不正当竞争法》中的诚信原则。指导性案例45号中,诚信原则作用于侵权责任成立的判断;指导性案例58号中,诚信原则作用于侵权责任不成立的判断。一正一反,体现了诚信价值支持不同法律结论的可能性。然而,诚信价值在上述两个案件中均没能有效支持其裁判结论,在论证的形式和实质上都存在缺陷。

指导性案例45号中,百度公司起诉奥商网络公司、联通青岛公司和联通山东公司等通过技术手段,在联通青岛公司提供互联网接入服务的范围内,弹出与百度搜索关键词紧密相关的广告页面,损害了百度公司的商誉和商业利益。法院认为,互联网服务的经营者以不正当的方式妨害其他经营者经营,并对后者的合法权益造成损害的,应当根据《反不正当竞争法》第2条有关诚信原则的规定和公认商业道德,承担不正当竞争的法律责任。

指导性案例58号中,“同德福TONGDEFU及图”的商标所有权人成都同德福公司,起诉了与“同德福”老字号具有历史渊源关系的重庆同德福公司及其经营者余晓华,主张侵犯其注册商标专用权,构成不正当竞争。法院认为,不正当竞争的判断关键在于老字号的登记使用是否违反诚信原则。重庆同德福公司源于“同德福斋铺”,在上个世纪二十年代至五十年代具有较高的商誉。余晓华本人作为“同德福斋铺”开创者的直系后代,将“同德福”登记为企业字号,并在相关的产品包装上使用,并未违反诚信原则,不构成对成都同德福公司商标专用权的侵犯,不需要承担不正当竞争的法律责任。

指导性案例45号和58号均是在规则意义欠缺时,依据诚信原则作出裁判的典型案例。在这两个案件中,由于不能直接涵摄,出现了法律的漏洞,想要证成裁判结论的正当性无疑是有难度的。①参见曹磊:《法律漏洞的司法识别》,载《济南大学学报(社会科学版)》2020年第3期。它需要法官在法律规则之外寻求其它证成裁判结论的工具。法律原则就可以承担这一功能。具体而言,指导性案例45号的生效裁判及其遴选发生在《反不正当竞争法》修订之前,当时利用网络进行生产经营的行为尚未被纳入到具体反不正当竞争行为的范畴之中,因此法官求助于原则性的规定。《反不正当竞争法》第2条表明,经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。依据这一规定,与实体经济中的竞争活动相同,从事互联网业务的经营者也需要诚信经营,公平竞争,需要在不损害其他竞争者,不损害社会公益和市场道德秩序的前提下,追求自己的利益。②参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2011年版,第40-41页。也就是说,不能利用经营者的竞争优势,通过技术手段对其他经营者的服务内容进行人为的干预,否则将会违反诚信原则中有关“恪守信用、尊重交易习惯”③张新宝:《民事活动的基本原则》,法律出版社1986年版,第27-31页。的要求。

这种原则性的规定或许容易被法官所识别,但其作用于案件事实却远没有这么简单,原则与事实之间存在比较大的评价空间。诚信原则具有内涵抽象、外延模糊的特点,它的实质是授予法官以自由裁量权。④参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2011年版,第41页;郭明瑞:《民法总则通义》,商务印书馆2018年版,第26页。这导致诚信原则的司法适用具有较高的难度,并且总是带有一些疑问。比如,诚信原则如何发挥其方法论价值?是由法官依据裁量权进行自由地评判,还是需要遵循一定的方法规则?从抽象大前提中推导出的结论要如何保证其有效性、合理性?尤其是用诚信原则补充法律规则的漏洞时,因直接缺乏相关联或者相对应的具体规则,司法者的裁量空间进一步扩大,相关的疑问也随之增多。

回到指导性案例45号,被告在提供互联网服务时,弹出与百度搜索关键词紧密相关的广告页面,到底是诚信还是不诚信呢?网络活动中经常出现弹窗,是否认为涉案弹窗行为属于网络活动当中的常见活动?百度公司的利益即使稍有减损,也应当予以忍受?还是说弹窗行为确实侵犯了百度公司的重要权利,需要法律予以纠正?这里必然需要一个逻辑上的推导过程。诚信原则的要求不是针对某一方的,而是针对双方的。如果认为奥商网络公司等的弹窗行为违反了社会秩序,不具有正当性,则自然违反诚信原则,构成侵权。如果认为涉案弹窗行为是普遍的、正当的经营行为,百度公司应当予以忍受,则同样可以认为百度公司提起诉讼的行为是不诚信的。那么法官缘何得出了“弹窗行为是不正当、不诚信的竞争行为”这一裁判大前提呢?

类似的疑问也存在于指导性案例58号。在指导性案例58号中,法官选择了反面推论,认定涉案行为正当,不违反诚信原则。在修订前的《反不正当竞争法》中,其第5条第2款明确禁止使用与知名产品相似的包装和名称,但对不知名商标的近似使用没有作出规定。此时法院依据该法第2条关于诚信价值的规定,认为重庆同德福公司使用近似商号完全是出于善意,不存在搭便车的情形。作为商号的传承人,正当行使自己的权利,①参见王利明:《民法总则研究》,中国人民大学出版社2012年版,第128页。没有弄虚作假,符合主观诚信的要求。②主观诚信主要是指行为人确信自己未侵犯他人权利的心理状态,参见徐国栋:《民法基本原则解释:诚信原则的历史、实务、法理研究》,北京大学出版社2013年版,第43-46、59-65页。因此“同德福TONGDEFU及图”商标的权利人需要容忍对方使用同德福老字号的行为。那么与上文同样的问题是,为何指导性案例58号中诚信原则不是支持构成侵权的结论,而是支持不构成侵权责任的结论呢?

由此可见,规则欠缺时找到原则依据,并不意味着“大功告成”,其后对原则的解释证成才是真正的难点所在。诚信原则不会当然支持某一种裁判结论,事实上其他可能的裁判结论背后也有法律原则作为支撑。正如德沃金、阿列克西等人指出,法律原则在结构上呈现为一种最佳化的命令,应当在事实和法律可能的范围内尽最大可能被实现,但其中法律上的可能性需要通过相对立的法律原则来确定。③参见[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第149页。因此法官在适用法律原则时必须要考虑围绕特定法律问题存在的多个相关原则,继而在这些原则当中作出决定,而不是径自认定其中一个“有效”。④参见[美]罗纳德·德沃金:《认真对待权利》,信春鹰、吴玉章译,上海三联书店2008年版,第107页。法官如果没有在不同的裁判结论之间进行细致的衡量,没有提供具有说服理的衡量理由,证成的结构和内容都将是不完整的。因此以诚信原则充当法律依据,支持裁判大前提,需要以完整的证成结构和证成内容作为后盾。

而继续分析指导性案例45号和58号的裁判理由,可以发现,诚信原则的适用并没有得到有力的证成。指导性案例45号中,法院指出未经他人许可、利用他人的服务行为或市场份额进行商业运作并从中获利的行为违反了诚信原则,但是完全没有提及与诚信原则相关的法律原则,在论证过程中也看不到不同的结论之间的理性权衡。指导性案例58号中,法院也没有在相关结论之间进行权衡,而是直接依据诚信原则的初显优先性作出了裁判。此种简化的适用过程可能会导致诚实信用这一“帝王原则”的滥用。不仅如此,指导性案例45号和58号也没有进一步为诚信原则的适用进行更深层次的证立。在漏洞补充的案件当中,法律原则确实可以充当法律依据,但也不能仅仅依靠法律原则。法律原则本身需要更多的内容作为支撑。哪怕仅仅将诚信原则作为修辞的手段,对其引用也不是随意的,需要和案情以及裁判理由进行有意义的结合。就指导性案例而言,对证成理由的着重强调更不为过,因为参照指导性案例的法官群体的法学素养是参差不齐的,他们在实践中可能会滥用诚信原则所赋予的自由裁量权,任意权衡。指导性案例45号和58号没有围绕诚信原则给出更多的实质理由,单单依靠诚信原则支撑裁判大前提,事实上是远远不够的。

以上问题可以分别归结为证成的形式问题和实质问题两个层面。这些问题被指导性案例所忽视,使得诚信原则的补充适用不是很有说服力,经不住理论的反驳和推敲。对此,代表最优审判的指导性案例应当予以足够的重视,并逐步地解决。考虑到诚信原则是诚信价值的具化,诚信价值又是社会主义核心价值体系的重要组成部分。因此,诚信原则在指导性案例中的说理论证,实际上关系着社会主义核心价值观如何融入裁判文书释法说理。在这个意义上,诚信原则证成问题具有比较广泛的辐射影响。

二、以权衡方法确定诚信价值的证成形式

作为社会主义核心价值观的诚信,要对司法发挥影响,无疑要转化为法律价值或法律原则。这也是《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》所要求的。在不同的法律领域中,诚信价值可能转化为法律原则,也可能转化为法律价值,但其实质内容都是相同的。尤其对于明确规定诚信原则的法律部门而言,如民法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、商标法、保险法等,其对诚信价值的体现更是应当直接通过诚信原则。因此,要探讨诚信价值在司法中的证成功能,离不开诚信原则。

(一)权衡是原则和价值的适用方法

上百年来,法学研究已经就原则的适用问题发展出了一系列的理论,其中最为经典的就是权衡理论。该理论认为,与规则的涵摄适用方式不同,原则是以权衡的方式被适用的。通过原则与原则之间的权衡比较,得出可资适用的裁判规则,进而由获得原则支持的裁判规则来具体完成对案件事实的涵摄。在具体的权衡方式上,有利益法学派提出的利益衡量,也有评价法学派提出的法益衡量,还有在法律衡量基础上的重力公式等等。这些权衡方法之间具有学术上的传承关系。并且,原则权衡中的“原则”,并不限于被法律所明确规定的基本原则,而是包含价值、目的等其他的实质性内容。原则权衡理论在形成时,法律规定当中并没有可以被称之为基本法律原则的事物,所谓“原则”,实际上统称着与规则相对的抽象实质标准。因此这里虽然以诚信原则为模板讨论原则的证成问题,但实际上,对于诚信价值也是一样适用的。

原则权衡的理念最早发端于利益法学派的利益划分方法。菲利普·黑克指出,利益法学是一种实用法学的方法论,它要确定的,是法官在判决时应该遵循的原则。①参见[德]菲利普·黑克:《利益法学》,傅广宇译,商务印书馆2016年版,第8页。尤其在法律规定存在空白的场合,法官可以“通过有条理地使用利益分析方法来填补法律漏洞”②Jacco Bomhoff, Genealogies of Balancing as Discourse, 4 Law & Ethics Human Rights. 108(2010).。利益分析中的“利益”一词不仅包括各种生活要求,还包含有“人类的最高利益以及道德和宗教的利益之意”③[德]菲利普·黑克:《利益法学》,傅广宇译,商务印书馆2016年版,第14页。,比如平等、自主、尊严、尊重父母、自力更生、诚实、安全、自由、团结等等。④See Joshua B. Shiffrin, A Practical Jurisprudence of Values: Re-Writing Lechmere, Inc. v. NLRB, 41 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 177, 188(2006).在这个意义上,利益就如法律原则般蕴含着“指导人类生活的一切理想”⑤Philipp Heck, The Jurisprudence of Interests: An Outline, in The Jurisprudence of Interest: Selected Writings of Max Rümelin, Philipp Heck, Paul Oertmann, Heinrich Stoll, Julius Binder and Hermann Isay, 29, 33(M.Magdalena Schoch ed. & trans., 1948).,是在法律规则缺失时可以帮助法官进行评价的实质标准。利益划分方法用于补充法律漏洞的主要方法为:首先探究对法律漏洞而言重要的利益冲突;其次考察法律是否以事实构成的形式决定了同样的利益冲突;最后当法定的利益评价缺失时,主要以法官自己的生活利益评价来裁决冲突。⑥参见[德]菲利普·黑克:《利益法学》,傅广宇译,商务印书馆2016年版,第30页;吴从周:《概念法学、利益法学与价值法学:探索一部民法方法论的演变史》,中国法制出版社2011年版,第299-303页。

评价法学将补充漏洞的基准从利益进一步推向了法益。法益是法律所承载的价值,是包括原则、权利、利益在内的开放的体系。它既具有事实的面向,也具有规范的面向,是相对于利益而言更为深层的东西。在对相冲突的法益进行衡量时,评价法学认为,司法裁判根据它在具体情况下赋予各该法益的“重要性”,来从事权利和法益的衡量。⑦参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第279页。这样一种“个案中之法益衡量的方法”,被拉伦茨用来解决原则之间的冲突:首先,依据基本法的价值秩序判断法益之间的优越程度;其次,如果法益处于相同位阶或者因歧义无法进行抽象比较,则取决于应受保护的法益的影响程度和对立法益的受害程度;最后适用比例原则、最轻微侵害手段等判断对法益的侵害是否超越了必要限度。⑧参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第285-286页。

利益法学的利益衡量和评价法学的法益衡量在解决原则冲突问题时,存在一定的不足:首先,利益法学欠缺一套利益评价的优先顺序,评价法学也无法建构一个由所有法益及法价值构成的阶层秩序,导致原则背后的利益和法益无法衡量时,会出现“评价的自由”。其次,利益衡量方法和法益衡量方法都只能在个案层面进行判定,具体情况发生变化时衡量的方法也需要进行变动,缺乏具有一般性的衡量方法。最后,衡量方法较为粗糙,依赖法官个人的价值判断,方法的可操作程度、理性程度、事后可审查程度较差。

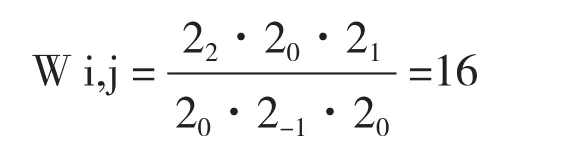

为了尽量避免上述问题,阿列克西提出了程式化的原则权衡方式——重力公式。重力公式是在法益衡量、比例原则的基础上建构的数理公式,是为了以有序、清晰并且可检验的方式确定原则之间的权衡关系。“在两个原则Pi与Pj发生冲突时,由于一个原则的适用是以消耗另一个原则为基础的,所以必须在它们之间划定一条合乎比例的分界线。”①雷磊:《为权衡理论辩护》,载《政法论坛》2018年第2期。这一分界线事关法律原则的侵害密度、经验性前提的确定性程度和抽象重力,可分别表述为I、S、G。②参见[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第165-175页。两个原则间三种要素的比较会导向一个基本的法律判断:“一个原则的不满足程度或受损害程度越高,另一个原则被满足的重要性就必须越大。”③[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第150页。如果将其表述为一种商公式,④根据雷磊教授的编译,重力公式被表述为 Gi,j = Ii·Gi·Si/ Ij·Gj·Sj。本文在参考王夏昊教授翻译的基础上,将相对重力确定为Wi,j,以避免与抽象重力相混。同时也对因数的顺序进行了调整。但这些调整对公式本身及运算结果均无实质性影响。可以得到如下公式:

重力公式的理性程度主要取决于三种要素之间的清晰、严密的逻辑关系。侵害密度指的是法律原则在具体案件中受到的侵害程度,比如受到了“轻、中、重”三个程度的侵害,对此可以依几何序列可表述为20、21、22;经验性前提的确定性程度指的是根据社会经验事实,具体侵害密度的可确定性程度,比如存在“确定的” “可成立的”“非明显错误的”三种度量值,可依次表述为20、2-1、2-2。由此可以发现,经验性前提的确定性程度和侵害密度存在正相关的关系,对原则的侵害程度越大,在经验上可确定的程度就应当越大。两者相结合,可以确定法律原则的侵害程度。其中不同几何数值的选取,是考虑到了不同等级的侵害程度之间不应当是简单的等额递增的关系,而是一种几何式的增长,它所表明的是对原则的侵害力度越大,原则就会获得越来越多的力量。⑤参见[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第167页。第三个要素是原则的抽象重力,这是阿列克西对法益衡量理论的一种继受,意指受到侵害的原则在抽象的价值序列中居于何种地位。但因为此种序列无法确定,所以除非是法律上可以明确的最优价值、最优原则,其他时候原则之间的抽象重力多是相互抵消的。

(二)通过重力的权衡确定诚信价值的证成形式

诚信价值(原则)的权衡适用结构可以依据重力公式确定。这是因为诚信价值的适用首先会化解为特殊案件情形下法律原则的紧张关系,继而其适用的核心就表现为法律原则间的重力衡量,最后再根据“相互竞争的法律原则的法则”(即权衡法则)确定特定案件裁判的大前提。①参见王夏昊:《法律规则与法律原则抵触之解决——以阿列克西的理论为线索》,中国政法大学出版社2009年版,第219-220页。由此,依托权衡法则的数学化表达——重力公式,诚信价值的适用结构得以明确化,论据要素之间的关系也得以清晰化。

重力公式中,作为分子的是原告所依据的法律原则的重要程度。它可能是诚信原则,也可能是与此相关的原则。法律原则的重力需要通过该原则的侵害程度来体现。也就是说,法官在这里需要进行一个逆向思维,假如法官做出的裁判没有支持该法律原则,将会对带来何种程度的损害。作为分母的是被告所依据的法律原则的重要程度,其重要性同样是通过侵害程度来体现。②参见[德]罗伯特·阿列克西:《法:作为理性的制度化》,雷磊编译,中国法制出版社2012年版,第161页。

在指导性案例45号当中,诚信价值和经营自由存在紧张关系。原告百度公司秉持的是诚信经营的理念,认为众被告对百度搜索结果的人为干预违反了诚信原则,影响了百度公司正常业务的开展(付费搜索业务和推广业务)。而被告所依据的是经营自由的理念,认为经营者有权根据意愿从事以营利为目的的经济活动,有权决定自己的经营范围和经营方式。③参见符启林、刘继峰主编:《经济法学》,中国政法大学出版社2016年版,第47页。在核准登记的网络技术应用服务的经营范围内,经营者也可以提供广告弹窗或者广告拦截服务。在诚信经营和自由经营这对相互对立的范畴当中,法院如何选择,取决于哪一种价值更值得保护。

假如法院允许非正当弹窗广告的存在,其对诚信价值预计会造成中等程度的侵害,这是因为诚信价值要求市场经济的参与主体不得以自己的活动损害第三人利益和社会利益,不可以为损人利己的行为。④参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2011年版,第40页。而故意设置的弹窗广告势必干扰其他经营者的正常经营,减少其通过广告业务可能获得的商业利益。并且对广大的网络用户而言,普通的弹窗广告就已经影响到了其上网的体验,违背了网络用户的自由意志,更何况此种广告商联合通讯公司对用户进行的过度投放广告的行为,给网络用户带来的干扰更大。同时因为缺乏平台的审查规制,也容易对网络用户形成错误的引导。根据社会经验,这些损害几乎是可以确定的。无论是社会统计数据还是新闻报道,都明明白白地表明了泛滥的、不受规制的弹窗广告正在影响着各方主体的上网权益。由此可以认为,如果法院不禁止这些广告,对诚信价值的侵害密度(Ii)预计为22,经验性前提的确定性程度(Si)预计为20。

如果法院反其道而行之,完全禁止了非正当弹窗广告的存在,其对经营者的经营自由只会造成轻度的损害。这是因为现代经济法的产生就是为了解决自由竞争所带来的市场失灵问题,包括不公平或不正当的竞争、信息偏在等。①参见张守文:《经济法原理》,北京大学出版社2013年版,第25页。完全自由的竞争会导向经济危机,而市场的自我调解却无法克服此种危机,由此就需要国家进行适当的干预。从这个意义上讲,法院禁止被告的非正当竞争行为,并不会对自由竞争造成大的损害,甚至此种损害本身就是被允许的,是可以成立的。此时,如果法院禁止这些广告,对经营自由的侵害密度(Ij)至多为是20,其经验性前提的确定性程度(Sj)为2-1。

此外,考虑到诚信原则是民商事活动的基本原则,而且在众多基本原则中被公认为“帝王条款”“现代民法的最高指导原则”②朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第508页。,因此其抽象重力(Gi)的数值可以比经营自由的抽象重力(Gj)高出一个度量值,分别表示为21和20。此时,诚信价值和经营自由的权衡结构为:

根据重力公式所显示的结果来看,两个机制之间的相对重力为16,这意味着作为分子的诚信价值的重力要远高于作为分母的经营自由的重力。由此,诚信价值更应当得到保护,法院需要作出支持诚信价值的判决,即禁止非正当的弹窗广告。

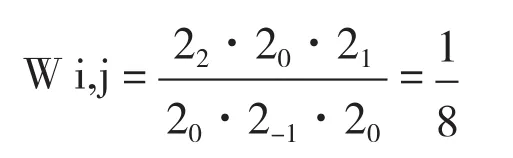

如果以相同的方式来建构指导性案例58号的权衡结构,可以发现本案是诚信价值和注册商标专用权发生了冲突。原告诉争的依据是注册商标专用权原则。商标是企业经营之标徽,具有高度的经济价值。③参见汪渡村:《商标法论》,五南图书出版股份有限公司2012年版,第8页。保护商标是商标法的核心内容和重要环节,是商标法的立法宗旨之一。④参见吴汉东主编:《知识产权法》,北京大学出版社2014年版,第236页。原告认为,被告使用近似的“同德福”商号,将引起相关公众误认,损害其商标权。被告答辩的依据在于诚信价值,主张自己是百年商号的传承人,使用在先,经营过程中没有弄虚作假,没有搭载注册商标的商誉便车,符合诚信经营的要求。对此,法官在抉择时,可以以原告主张的注册商标专用权及其侵害程度为分子,以被告依据的诚信价值及其受侵害程度为分母,得出如下计算公式:

在这一案件中,注册商标专用权的受侵害程度为轻,并且假如法院认定侵害存在,也只能说是“非明显错误的”。这是因为:一方面注册商标权会受到商标先用权的限制;⑤参见吴汉东主编:《知识产权法》,北京大学出版社2014年版,第313-314页。另一方面,注册商标还未达到驰名商标的程度时,即便商标近似也不会导致社会公众的误认,因此对原告的财产利益影响较小。而如果法院认为被告侵害了商标权,对诚信价值会造成中度的侵害,相较而言,此种侵害是更能够成立的。因为被告作为先用权人在主观上没有侵害他人商标权的恶意,在行为上也完全符合客观诚信的要求。所以,假如法官作出有利于原告的判决将会在事实上侵害诚信价值。重力公式的计算结果也表明了这一点,作为分子的注册商标专用原则的重力要远小于作为分母的诚信价值的重力,所得比值小于1,因此被告不违反诚信价值的行为更值得保护。

对指导性案例45号和58号的权衡分析,其实是对价值(原则)权衡进行的一次理论上的建构。这样一种公式化的呈现,可以具体表明法官权衡时主要考量的因素。总体而言,法官在适用诚信价值补充法律漏洞时,有必要结合相关的价值来确定权衡的三要素,再通过赋值在可能的裁判结论之间进行权衡,进而确定证成的形式结构。如此一来,法官的权衡思维更加清晰明了,更符合客观理性的标准。当然,此种结果还应当是事后可检验的,这就涉及对权衡结构的实质证成。

三、以融贯和共识确定诚信价值的证成内容

重力公式只涉及论证的形式问题,它可以用来确定诚信价值补充适用时的权衡结构,但是无法解决权衡结论的实质正确性问题。“权衡只是一种论证形式,它的作用在于使得产生于特定前提的论据之间形成理性关系。在具体个案中,一个具体结论的理性或正确性既取决于产生它的论证形式,也取决于论证所采纳的前提。而前提的理性就取决于实质论证”①雷磊:《为权衡理论辩护》,载《政法论坛》2018年第2期。。简言之,对适用结论的证成,很大程度上依赖于对适用大前提的实质证成。也就是说,以诚信价值补充规则漏洞后,还需要进一步对这一推论命题提供实质理由的支持,一方面是因为诚信价值的内涵外延不固定,不能仅依靠法官的形式裁量做出决定;另一方面是因为指导性案例并非简单案件,简单的司法三段论无法满足疑难案件的论证需求,还需要进一步就推论前提本身进行正当性的证成。此时的证成可以通过真理的标准来完成:共识和融贯。②参见王夏昊:《法律规则与法律原则抵触之解决——以阿列克西的理论为线索》,中国政法大学出版社2009年版,第248页。

(一)以融贯标准确定诚信价值的证成内容

一些原则支持着另一些原则,并因此使它们融贯。德沃金曾以赫尔克勒斯来形容一个全知全能的法学家,认为他必须建立一个抽象原则和具体原则相结合的体系,这个体系可以为所有普通法的先例提供一种前后一致的论证,从而使他们可以得到原则的、宪法的和法规条款的论证。③参见 [美]罗纳德·德沃金:《认真对待权利》,信春鹰、吴玉章译,上海三联书店2008年版,第161页。而当法学家在完成这一原则体系的建构后,法官就应当根据这一原则体系,论证某一特定法律命题在原则体系内的融贯性。

通说认为,诚信原则和禁止权利滥用原则之间存在种属关系。“权利滥用禁止的原则源于诚信原则,并受其支配”①杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社1999年版,第138页。,权利滥用属于诚信价值的次级规范。②参见王泽鉴:《民法总则》,北京大学出版社2009年版,第437-438页。由此,大部分学者在论及诚信原则的具体内容时会表明,当事人必须“以符合其社会经济目的的方式行使自己的权利”③马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2011年版,第40页。,“禁止滥用权利,造成对他人的损害”④王利明:《民法总则研究》,中国人民大学出版社2012年版,第128页。。而在少部分的学者的研究中,诚信原则和权利滥用原则虽然不存在种属关系,但是也承认诚实信用是判断权利行使行为是否构成滥用的重要标准。⑤参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2013年版,第114页。也就是说,民法对于权利滥用的限制是通过诚信原则的适用来进行的。⑥参见尹田:《民法典总则之理论与立法研究》,法律出版社2018年版,第118-119页。因此从总体来看,诚信原则和禁止权利滥用原则共同构成了一个有关权利行使的原则体系,诚实信用是从正面规定权利行使,禁止权利滥用则是从反面规定权利行使的限制。可以说两种原则之间相互支撑,彼此融贯。并且根据通说的观点,禁止权利滥用作为一种概念,可以为诚信原则提供比较强的支持。

指导性案例45号和58号中诚信价值的补充适用,就可以通过禁止权利滥用原则进行进一步的证成。指导性案例45号中,奥商网络公司等被告的行为,显然是一种滥用自由经营权的行为。它的行为已经超越了法律赋予的意思自由的边界,完全以损害百度公司、众多网民利益的方式营利,违反商业道德,违反诚信经营的宗旨,应当受到诚信价值的规制。而指导性案例58号中,被告重庆同德福公司并没有滥用自己的在先使用权,其对商号权利的行使出于善意,诚信经营,并非为了搭便车,不满足“权利滥用以当事人有损害他人或社会利益的故意为要件”⑦梁慧星:《民法总论》,法律出版社2011年版,第274页。。由此,被告并不构成权利滥用,进而也不存在有违诚信的情形。这些判断基于一个基本的支持结构:如果并且只要命题P1属于一系列命题S,命题P2可以逻辑的从S中得出,那么命题P1就支持命题P2。换言之,禁止权利滥用原则可以视为诚信价值的一部分,因此“被告行为(不)违反禁止权利滥用原则”的命题可以用来支持“被告行为(不)违反诚信价值”的命题。

综上所述,诚信价值的权衡适用不仅涉及到与此对立的原则间的重力博弈,还涉及到与此统一的原则间的融贯证成。包括指导性案例在内的所有裁判,应当在形式和实质、抽象和具体层次上安排原则的论证,如此一来才能够为诚信价值的权衡适用提供充足的论据。

(二)以共识标准确定诚信价值的证成内容

法律共同体是一个知识共同体、价值共同体,经由专门的法学教育而形成。这一共同体内部有着专门的法律知识体系、独特的法律思维方法和普遍的社会正义感,①参见强世功:《法律共同体宣言》,载《中外法学》2011年第3期。这使得其独立于其他社会群体而自主存在。尤其是其中的法律思维方法和法律价值体系,与其他学科有着鲜明区别。包括法官群体在内的法律人,一方面是在“有意无意地依赖于自己从法律共同体继承的关于法律的理解”②Joshua P. Davis, Cardozo's Judicial Craft and What Cases Come to Mean, 68 New York University Law Review 777, 815(1993).,捍卫着法律共同体的价值;另一方面,作为个体的法律人其实也持续受到法律共同体的保护,使其所作出的法律判断可以相对独立于个别非理智的质疑。这意味着,法律共同体内部可以达成共识,用以证成裁判结论。

法律共同体内部共享的价值中包含诚信,这是毋庸置疑的。无论对律师的诚信职业的要求,还是司法公信的要求,都和诚信的价值紧密相连,并且他们对诚信的法律化形式——诚信原则的价值和意义也不存在争议。但此处的问题在于,对诚信价值的适用不能仅依据其初显性价值,认为诚信价值如此之重要以至于非常有必要实现,而是说要根据法律共同体所具有的法律思维方式进行深度的证成。这样一种法律思维方式包括法律发现、法律解释、法律论证、判例推理等等,可以说,这些方法才是“法律科学教育的真正目的”③Josef Redlich, The Common Law and the Case Method in American University Law Schools ,24(1914). Seen From Kurt M. Saunders & Linda Levine, Learning to Think Like A Lawyer, 29 University of San Francisco Law Review 121, 125(1994).。

前文针对指导性案例45号和58号提出了诚信价值的权衡结构,这是在形式推理的基础上建构的权衡法则,属于法律思维方式的范畴。但是,法律适用的过程并非停留在简单的推理模式上,而是需要对能够推导出结论的前提进行论证。其中对作为法律命题的大前提的论证属重中之重。在指导性案例45号中,法官对诚信价值进行了一定的证成。裁判结果表明,对于没有被具体列举为违反不正当竞争法的行为,比如互联网经营中的竞争行为,可以依据原则性的规定作出审判。在提出论证理由时,法官对传统企业的经营模式和互联网经营企业的经营模式进行了简单的类比,认为两者虽然在商业模式上存在较大差异,但是一样需要遵循诚信经营、公平竞争的宗旨。这样一种对传统经营企业和互联网企业进行的相同法律评价,其实也是对诚信价值进行的外部证成,表明了以诚信价值评价互联网经营行为有其合理性。而指导性案例58号却恰恰缺乏了此种论证,法官没有明确表明《反不正当竞争法》禁止的是知名商标的近似使用,而不是不知名商标的近似使用。其中的区别在于知名商标的近似使用会使相关公众混淆,而不知名商标则不会有此种效果。因此否定的法律评价不应该及于后者,被告的行为确实没有违反诚信价值。除此之外,遵循先例的方法也可以提供一定的理由支撑。两个指导性案例均涉及诚信价值的补充适用,而作为在后发布的指导性案例58号,应当尊重指导性案例45号的裁判逻辑,进行实质上的推理,以证明其思维方式与先例也具有融贯性,表明法院提供了前后一致的论证。

这种共识的彰显还依赖于修辞方法,法官有必要借助更核心的价值理念来进行积极的修辞论证。指导性案例45号中,诚信价值遭受到了损害,这样一种损害是为社会公平、诚信理念所不容的,是为社会主义核心价值观所否定的,是与国家整体的法治建设进程相悖的。被告的行为不仅违反了诚信经营价值,也违反了根本的社会诚信价值。与此相反,指导性案例58号中被告的行为没有违反诚信用价值,但此处法官仍然需要表明,诚信价值融入法治建设不仅在于对违反诚信的行为进行处罚,更重要的是为诚实守信的行为提供法律的保护。法律不仅不会随意处罚符合道德伦理的行为,并且对一些具有高尚情操的行为,还应当通过诸如指导性案例、典型案例的形式予以弘扬。

结 语

诚信价值的司法适用面临诸多难题,人民法院需要去发现诚信价值背后隐藏的一般法理和社会价值,并以规范的法律思维进行细致的建构。也就是说,司法裁判不仅需要适用诚信价值,而且还要为其找到社会诚信价值的依托,使其做出的价值判断,符合更为抽象、位阶更高的价值观念。①参见尹田:《民法典总则之理论与立法研究》,法律出版社2018年版,第109页。因此,诚信价值的适用并非简单的援引,而是需要与规则、原则、共识等进行深层次的证成。不只诚信价值,社会主义核心价值观中的其他价值都存在被法院理解和适用的现实需要,都有必要转化为法律的价值和原则。王泽鉴教授曾指出,法院有发展法律原则体系的任务。②参见王泽鉴:《民法学说与判例研究》,北京大学出版社2015年版,第227页。法律原则是法律发展的动力,是构成裁判理由的根本论据。重视对法律原则的探索发展,司法才能免于僵化。社会主义核心价值观和法律原则颇有渊源,将社会主义核心价值观解释为法律原则和法律价值,是法院无可回避的职责。通过司法裁判对社会主义核心价值观进行解释和补充,法律原则体系得以丰富,而规范和充实的法律原则体系又能进一步为裁判文书说理提供更加有力的支持。只有在此种良性循环模式下,社会主义核心价值观才能整体性地融入司法。