类案事实相似性判断中“类”之确定性考量

2022-04-27张程财

张程财

近年来,最高人民法院为解决法律适用分歧、统一司法裁判尺度提出了一系列改革措施。2020年7月27日,最高人民法院印发《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》,将“基本事实、争议焦点、法律适用问题等方面具有相似性”作为类案的识别要素。何为类案?如何确定不同案件的异同点?如何识别案件基本事实等问题?司法实践中都存在模糊认识。类案同判既需要指导性案例、审判监督管理、类案检索及其程序规范的外在约束机制,更依赖于裁判者对法律统一适用形成内在约束的共同裁判思维、司法价值观和法律方法。①参见房文翠、陈雷:《法律适用的内在约束力研究——以法律方法为视角》,载《法制与社会发展》2011年第4期。选择事实相似性判断作为视角的主要理由在于:一是事实相似性判断是已决类案得以适用的前提,具体个案之间由各种“交叉重叠”的相似性关联组成一系列“案件群”,两个案件之间的事实相似性程度决定了前案裁判要旨的适用与否;二是事实相似性判断涉及法官类案裁判的思维范式、价值判断和法律推理等技术运用。本文从类案运用中的事实相似性判断切入,探究法官在办案过程中适用类案的问题与方法,为识别在法律上具有比较意义的事实勾勒谱系并提供可操作性指引。

一、事实在类案确定中的影响

随着指导性案例发布、裁判文书上网公开机制的推行,诉讼参与人运用判例支撑和强化诉讼主张的现象悄然勃兴。案件事实比较点的选择应有法律依据,并受方法论规程的约束。①参见王彬:《案例指导制度下的法律论证——以同案判断的证成为中心》,载《法制与社会发展》2017年第3期。司法实务中,类案的参考性通常基于特定案件的具体情形、法官对法律的理解以及据此形成的心证不同而各异。在中国裁判文书网以“指导案例”“类案(不)同判”为关键词搜索相关案件作为样本,对事实在类似案件确定中的描述如下:

(一)核心事实认定失度

案例一:原、被告签订的合作协议显示,原告按照被告合作平台关于订单配送的流程和结果标准开展送餐服务,送餐所需车辆等由原告自行购买。美团骑手App由原告扫码注册,上线、下线、接单及转单等操作均由原告在App上完成,原告可在美团App选择上下线时间,选择是否承接订单,也可进行订单的转单操作。原告报酬按照接单数量核算。法院判定,原、被告之间并不具有劳动关系的本质属性。②参见邱龙诉天津吉城美家信息技术有限公司劳动争议案,天津市第一中级人民法院(2020)津01民终3721号民事判决书。

案例二:被告的经营范围为代购服务、取送货服务、代缴费服务等,被告在经营期间与美团合作并签订《美团外卖配送服务协议》,后被告于2018年12月5日招用原告从事美团外卖送餐工作,工资由被告核实后按单计酬并发放。在原告工作期间,双方未签订书面劳动合同。原告于2019年4月9日发生交通事故,被告于2019年6月1日出具务工证明,证明其单位员工刘淑贤自2018年12月5日至其单位工作,该员工因发生交通事故自2019年4月9日起一直未到单位上班,其单位未发放请假期间工资,该员工在职期间每月工资为3500元以上。法院判定,原告与被告存在事实劳动关系。③参见刘淑贤诉葫芦岛市连山区飞毛腿便民服务有限公司劳动争议案,辽宁省葫芦岛市中级人民法院(2020)辽14民终1558号民事判决书。

评析:案例一和案例二均涉及外卖骑手与互联网平台之间的关系认定,基本案情一致,但法院作出了截然相反的结论。在案例一中,法院认为原、被告签订的合作协议非劳动合同,双方并没有达成建立劳动关系的合意;从实际合作模式看,劳动者和用工单位之间无人身依附性。在案例二中,法院认为被告与原告虽未签订书面劳动合同,但原告系被告招用并受其的管理,从事按单计酬的美团外卖送餐工作,该工作是被告业务的组成部分,务工证明也佐证原告系被告公司员工。因此,原、被告已构成事实劳动关系。

司法实务中,人格的从属性、经济的从属性和组织的从属性是认定劳动关系的核心事实要素,以某一要件不具备就否定劳动关系或以具备某一要件就将用工关系认定为劳动关系均有失公允。

(二)对比标准选择失界

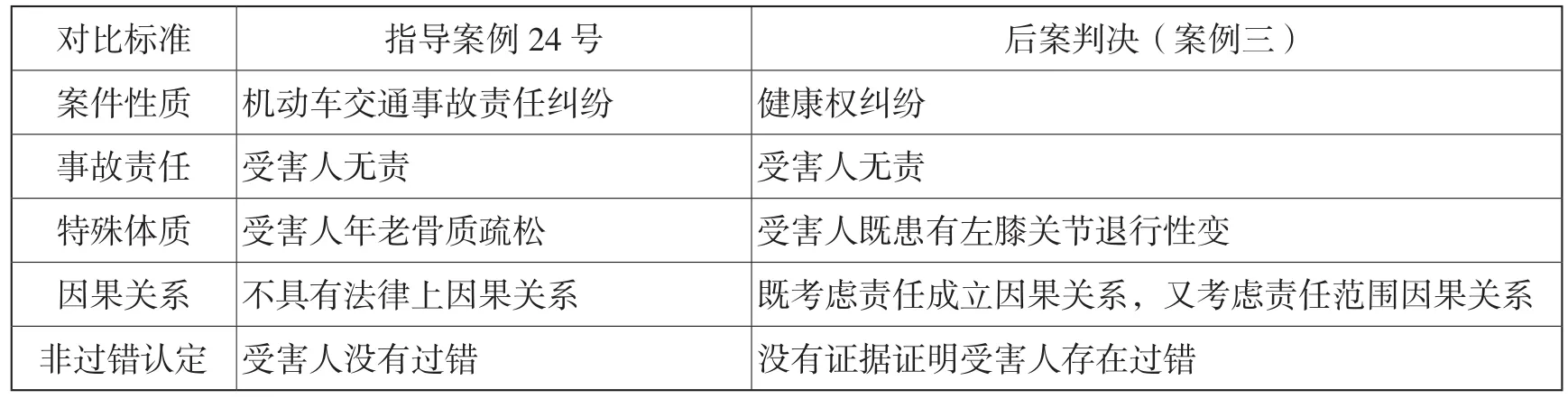

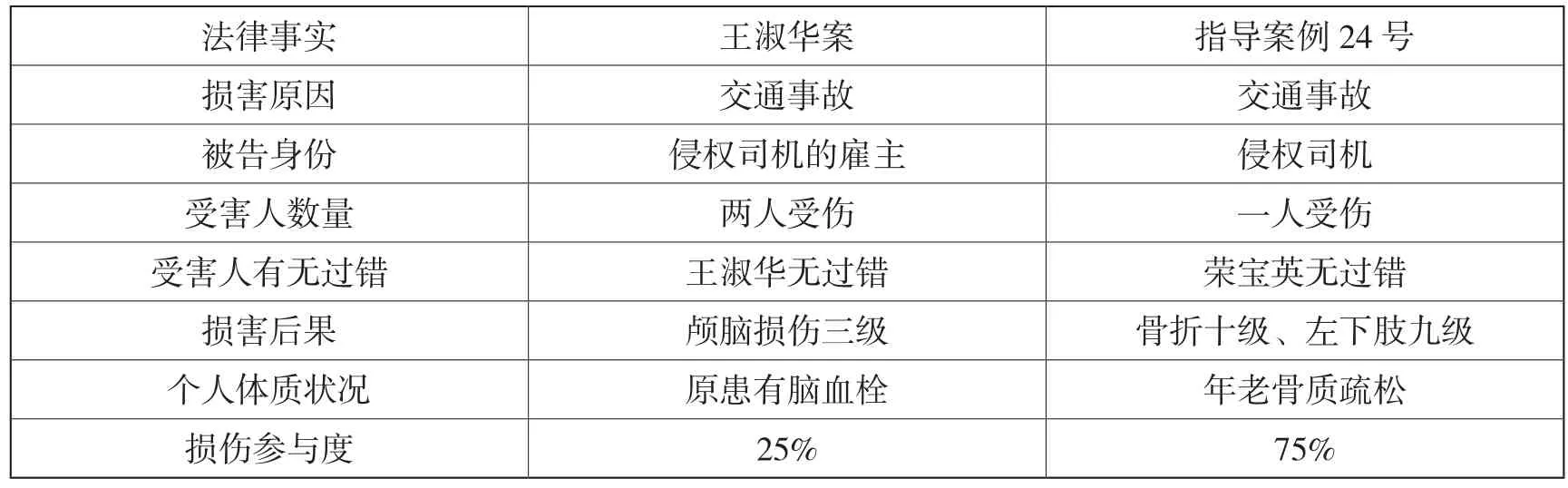

案例三:指导案例24号确定了受害人特殊体质不属于减轻赔偿责任情形的“蛋壳脑袋”规则,包括特殊体质、非过错认定、事故责任、因果关系、案件性质等多个裁判比较点。在禹伟华与王海瑞健康权纠纷案①参见禹伟华诉王海瑞健康权纠纷案,辽宁省高级人民法院(2019)辽民再31号民事判决书。中,法院认为审理侵权责任纠纷案件不仅应分析责任成立因果关系,还应分析责任范围因果关系,禹伟华在事故发生时即患有“左膝关节退行性变”(左胫骨髁间隆突变尖、髌韧带骨化等),事故损伤是在原有疾病的基础上发生的损伤,为次要或轻微作用,只起到加重作用,此与指导案例24号的情况不同(见表1)。

表1 案例三与指导案例24号比较点对比

评析:比较点是法官基于对法律规范或裁判规则的理解而在基本案情中提取的关键事实,类比的有效性取决于比较点的选择,以比较点为基准区分待决案件事实与已决案件事实之间的相同点和不同点,是判断相似性的事实基础。②参见张骐:《论类似案件的判断》,载《中外法学》2014年第2期。司法实践中,比较点自由裁量空间过大,不同的法官可能基于利益权衡、法律理解等因素择取不同的比较点进行论证或对相同的比较点进行不同解读,由于释法个体差异的不可调适性可能导致类似案件定性分歧或裁量偏差,类案同判似乎成了一个“虚构的法治神话”。③参见周少华:《同案同判:一个虚构的法治神话》,载《法学》2015年第11期。

(三)边际事实评估失位

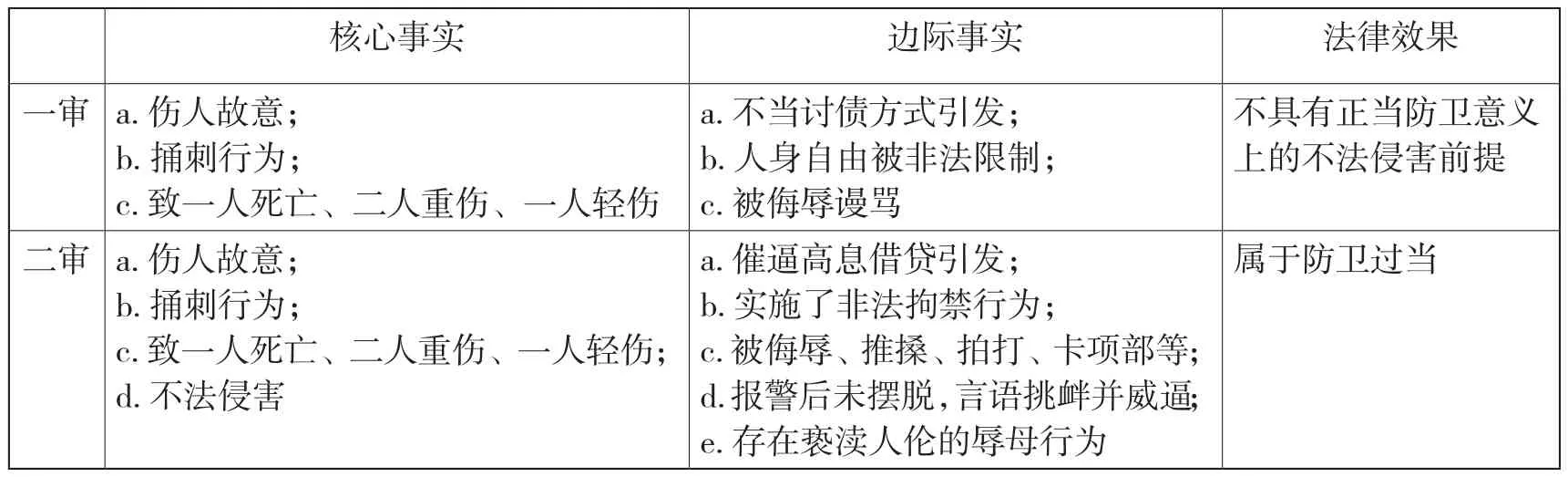

案例四:于欢故意伤害案的一、二审判决差异显著,其原因就在于一审判决未能完整地考虑边际事实,对非法讨债行为的性质定性出现偏差,二审判决基于被害人实施严重贬损他人人格尊严或者亵渎人伦的不法侵害行为,以防卫过当予以改判,实现了天理、国法、人情的有机融合(见表2)。④参见于欢故意伤害罪案,山东省高级人民法院(2017)鲁刑终151号刑事附带民事判决书。

表2 于欢故意伤害案一、二审事实比较

评析:法律上不存在可以严格涵射事实的规范,审理案件不仅要准确认定案件的核心事实,还要注意把握案件中出现的对法律适用具有直接或间接影响的社会背景、前因后果、传统文化、民情风俗等边际事实。边际事实作为价值判断的“因子”,是评判社会效果不可忽视的因素,通过边际事实的认定,可使裁判说理与社会公众形成共识。实践中,法官在类案认定过程中更关注待决案件与已决案件之间的单向核心事实比对,较少关注能够反映矛盾纠纷性质、社会影响程度、公众道德评价等边际事实。

(四)事实相似性判断论证失范

1.回应规则混乱

案例五:上诉人主张,本案与最高人民法院(2014)民申字第1363号民事裁定属于同类案件,案情也高度相同,一审法院作出的审判结果与该生效民事裁定确定的法律适用原则和标准存在明显分歧,一审法院应当向最高人民法院审管办提出法律适用分歧解决申请,待最高人民法院审判委员会对法律适用分歧做出决定后参照执行,或依据最高人民法院生效裁判确定的法律适用原则或者标准判决。法院认为,(2014)民申字第1363号民事裁定书以及(2013)皖民一终00089号、(2012)亳民一初字第00029号、(2012)盐商终字第0165号、(2011)响商初字第0342号民事判决书均系法院裁判文书,其认定事实及裁判结果均与本案事实无涉,上述证据与本案不具有关联性。①参见东阳市海强电声配件有限公司诉杭州再博贸易有限公司、贾冯祥、中国人寿财产保险股份有限公司瑞安市支公司、刘家超、刘力、谢玉标机动车交通事故责任纠纷案,浙江省金华市中级人民法院(2019)浙07民终6783号民事判决书。

评析:该类情形中,当事人及其诉讼代理人往往将在先判例作为证据或者法律适用的参考资料提交法庭,法官通常不对在先判例的参考价值发表意见,或者运用证据规则予以排除适用。当事人提供的类案虽以“证据”形式提供,但本质上并非证明案件事实的材料,对其不进行事实比对,而仅以证据规则予以否定,有失偏颇。

2.缺乏必要论证型

案例六:上诉人主张,根据最高人民法院(2019)最高法民申1451号案例裁判规则,本案系建设用地使用权纠纷,非民间借贷法律关系,双方对违约金的约定具有督促守约和惩罚违约的功能,同时体现了国家维护国有土地交易市场正常秩序的意志。因此,上诉人要求被上诉人按照日缴纳违约金于合同有约、于法有据,一审法院认定违约金过高并予以调整是认定事实错误。法院认为,(2019)最高法民申1451号民事裁定书并非是指导案例,不能作为裁判规则使用。同时,本案的事实,即合同内容与最高人民法院裁定一案的合同内容并不完全相同。因此,该裁定的结论意见亦不能作为本案的证据案例使用。①参见大石桥市自然资源局诉营口弘泰祥格房地产开发有限公司建设用地使用权出让合同纠纷案,辽宁省营口市中级人民法院(2020)辽08民终1188号民事判决书。

评析:该类情形中,不论是参考还是排除类案适用的案件中,法官大多没有运用法律推理方法对适用或偏离裁判要点予以阐明,或者对解释对象与推理方法的选择和运用差异,影响了类案同判的实际效果。

二、类案确定中事实相似性判断差异的成因

(一)事实识别标准模糊

一方面,案件事实本身具有不确定性。司法裁判过程中的案件事实并不是生活事实,而是无限接近生活事实的具有法律规范意义的裁判事实,如民事侵权案件中的因果关系、主观过错等核心事实,刑事案件中决定行为性质和影响量刑结果的事实。包括指导性案例在内的判例并没有明确案件的核心事实及具体的事实要素,比对哪些事实需要法官进行识别和提取,案件事实之间相似处和相异处的重要性取决于法官的自行决断。因此,事实相似性识别必定带有法官主观判断因素。从认知心理学视角分析,事实判断本质上是对案件所有信息进行裁剪的过程,法官已有的司法理念、知识结构和生活经验等前见都可能在裁判事实建构过程中产生偏差,②参见资琳:《案件事实认定中法官前见偏差的修正及控制》,载《法商研究》2018年第4期。故对类似案件的认定产生分歧。另一方面,每个案件除了涉及法律规定和逻辑之外,都具有各自不同的社会结构。③参见[美]唐·布莱克:《社会学视野中的司法》,郭星华译,法律出版社2002年版,第5页。不同的社会背景下,案件所蕴含的时代意义、利益诉求、道德评判不同,故需要法官考虑案件产生的价值理念、政策背景以及裁判结果可能产生的社会评价等情况。

(二)案例区别技术不足

案例区别技术在相似性判断中发挥着“支点”作用,“类案同判”也意味着“不类似案件差异裁判”,区别技术要求法官在选取案例与待决案件事实比较点的基础上进行比对,在符合相似性要求的情况下,提取在先判例中的裁判规则处理待决案件的问题;反之,根据不同的事实及情境因素,作出差异化判决,并给出差异化判决的实质理由。尽管我们已推行指导性案例制度,并建立了类案检索和法律适用分歧解决机制,但缺乏辅助相似性判断与规制法官自由裁量权的配套规定。案例区别技术在司法实践中的运用仍处于自发探索阶段,对于如何比较待决案件和类案判例的相似性、如何区别案件核心事实与边际事实、如何对案件相似性展开说理和论证、如何提炼和援引先例裁判规则等问题,实务界尚未达成共识,给裁判者留下了自由操作空间。①参见孙光宁:《区别技术在参照指导性案例之司法实践中的应用及其改进》,载《法学家》2019年第4期。在当事人、诉讼参与人提交的类案范围较广,参考价值亦不明晰的情况下,法官普遍不愿意释明对相关案例的真实意见。

(三)事实相似性判断方法不统一

事实相似性判断并不是单纯的事实比较,而是在事实与规范之间循环往复的逻辑作业。这一过程往往是多种法律方法的融贯性运用,包括类比推理、归纳推理和演绎推理三个阶段。类比推理即确认待决案件与已决案例之间事实的相似性和相异性,并比较相似与相异的重要性;归纳推理即从先例中提炼出裁判规则;演绎推理即将相关裁判规则适用于待决案件。②参见刘风景:《司法案件间“家族相似”理论述评》,载《法律方法》2014年第2期。先例裁判规则和核心事实之间的连接并不简单而明确,需要法官在司法过程中对事实与规则之间的连接因素进行法律论证和推理。这一过程体现了法官的主观能动性和个体价值判断,如果不遵循一致性的思维规则、共识性的法律知识、规范化的法律技术去识别案件事实与解释法律适用,就会出现不确定的裁判结果。

三、事实相似性判断的可视化解析

“类案同判”由判断待决案件与已决案件是否属于“类案”这一认识活动和对待决案件作出与已决案件“同判”这一实践活动共同组成。在此意义上,对于“类案”的识别和确定尤为重要。通过解析案件事实的显现状态,可以为类案中的“类”之确定性提供基础。

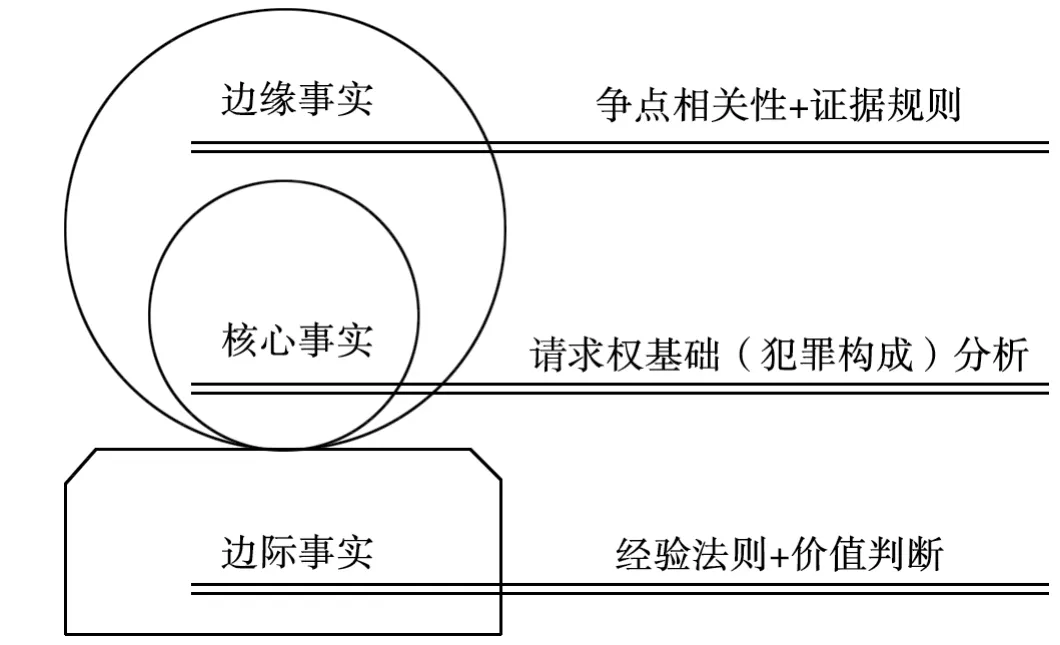

(一)机理剖析:类案中的事实识别标准

类案中的事实判断是一个多维度解构过程,一般涉及三个层次:首先,需要法官从包含诸多事实的基本案情中筛除对案件不会产生影响的边缘事实;其次,提取与案件所要解决的争议相关、被已决案件证成裁判规则的核心事实作为类案判断的基准;最后,识别对案件裁判有影响的边际事实,逆向推理排除疑似案件(见图1)。

图1 类案中的事实多维度解构

1.边缘事实的筛除。案件中的事实要素涉及方方面面,有些事实要素的替换并不改变裁判结论,类案判断要选取与案件争点具有相关性的事实要素。③参见高尚:《司法类案的判断标准及其运用》,载《法律科学》2020年第1期。因此,事实识别首先需要剥离对案件不会产生影响的边缘事实,包括受当事人情绪影响的主观判断、局部和枝节意义的争议等。可以采用从客观事实、待证事实到证据事实的识别过程。其中,客观事实是事件发生时所有客观存在的事实,包括纠纷来龙去脉的所有事实;待证事实是案件当事人陈述的事实,包括当事人提出的“奇葩诉求”和“冗繁叙事”;证据事实主要是法律规范所规定的、裁判需要确认的、有证据能够证明的事实。在这一过程中,使用法律构成要件的标准,对不需要采用法律或不适宜采用法律来规范的自然事件和生活事实予以剥离;使用证据规则对没有证据证明的非证事实不予认定,仅留下证据事实。

2.核心事实的提取。根据司法“三段论”模式,法律规范构成要件所描述的事实类型是核心事实,如果案件事实能够归属于核心事实的特定类型,则发生该核心事实所特定的法律效果(权利的发生、妨碍、消灭、阻止)。①参见黄泽敏:《案件事实的归属论证》,载《法学研究》2017年第5期。核心事实是通过对事物本质的提取建构的类型化事实,是判断法律规则所评价事实与具体案件事实的参照系。核心事实关系到已决案件的裁判规则在什么样的事实样态下应当被参照,是案件后续演绎分析、法律解释的基础。因此,核心事实必须是与争议问题不可分割、具有内在结构性联系的要件事实,能够被涵摄进“三段论”之小前提,并对裁判规则适用产生实质影响。②参见上海市第一中级人民法院课题组:《司法责任制背景下统一法律适用标准研究》,载《中国应用法学》2020年第5期。例如,汽车、火车、飞机等属于不同的交通工具,但均可以抽象为物权法中的特殊动产;债务人的死亡赔偿金能否清偿其生前债务,即是从各类案件中提取出的核心事实。

3.边际事实的识别。事实相似性判断模式的重点在于审查类似案件中如何权衡事实与法律、价值的关系。边际事实作为法律规范之外的考量因素,多存在于公众关注度高的情理型疑难案件中,更依赖于经验法则和价值判断。在判断待决案件是否与当事人提供的同类案件相类似时,要对影响个案裁判结果和效果的边际事实充分考虑,比对逻辑证成,运用后果考量的逆向思维检验裁判结果的实质正义性和社会接受度。因案件中的共性因素变化导致判决结论异化时,法官可采用后果考量对裁判标准予以调适,增强裁判的说服力,以使判决结果与社情民意相契合。

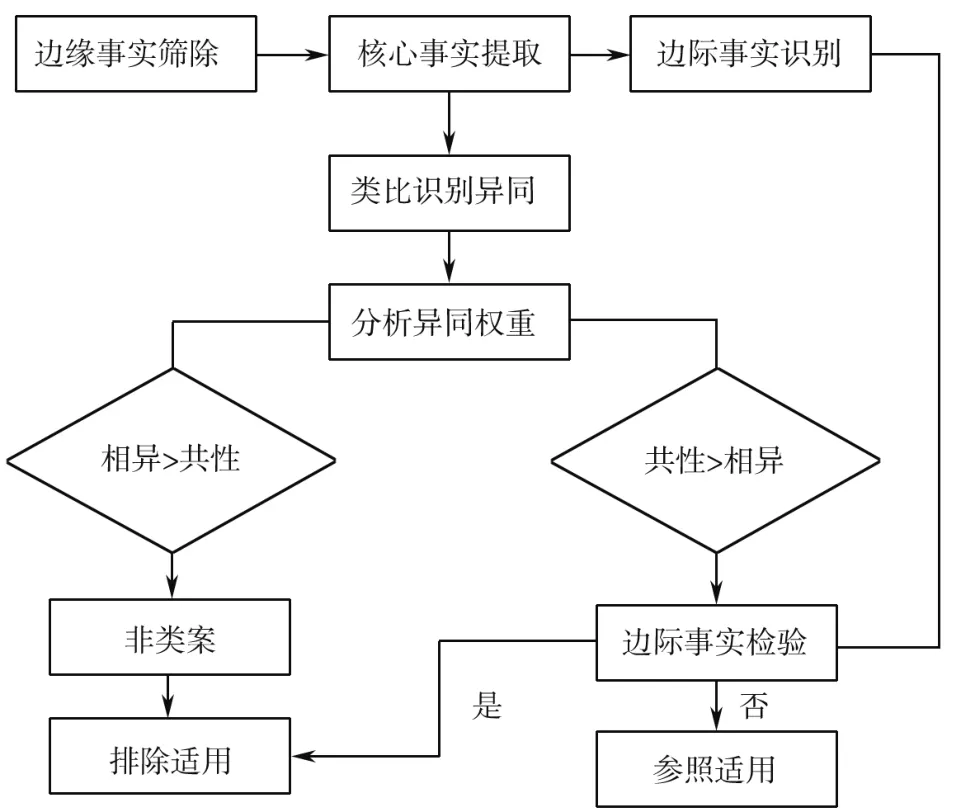

(二)方法推演:事实相似性的判断

在事实进行上述识别后,相似性的判断可以分为如下三个步骤:首先,比较已决案件与待决案件核心事实之间的相似处和相异处,这一过程属于类比;其次,分析待决案件与已决案件核心事实之间相异特征和共性特征各自的权重;最后,如果待决案件与已决案件核心事实之间的共性特征在整体上压倒相异特征,再通过边际事实逆向检验是否需要排除事实相似性的认定。概括来说,事实相似性判断可以归纳为“类比识别+分析异同权重+边际事实逆向检验”的范式(见图2)。

图2 事实相似性判断过程概览

1.类比。虽然案件事实类比是以类比推理为其主要判断方法,但案件事实类比并不是一个简单的逻辑推理过程,不能僵硬地套入推理公式,而是要在推理的过程融入习惯、伦理道德、司法常识进行综合判断。需要指出的是,在对比较复杂的类似案件事实判断的时候,需要借助一定的推理规则来辅助类案事实的判断。

消费者在超市购物时,将皮包存放于超市的自助寄存柜中,购物出来后发现存放于自助寄存柜中的皮包消失。超市对消费者寄存于自助寄存柜中的丢失物没有失职疏忽的责任,消费者也不存在疏忽。争议的问题是:消费者将自己的财物存放于超市设置的自助寄存柜中,其与超市形成的是何种法律关系?

两案相似点:一是主体均是需要存包的消费者。超市存包案中,消费者将贵重物品存放于自助寄存柜中;宾馆存包案中,消费者也就是房客将贵重物品存放于房间里。二是两案均存在合同关系。不同点:双方在是否达成保管合同的意思表示上不一致。超市存包案中,超市提供了两种寄存方式,一种是人工寄存,一种是自助寄存,自助寄存柜中印制着“贵重物品不得寄存”等字样,这表明超市不愿意对柜中物品进行保管。

2.分析权重。权重的衡量主要有三种方法:第一,通常两个事物的相同属性越多,它们就越相近,推出结论的可靠性就越高。在事实比对的情境下,两个案件事实相似点越多,给出相同裁判结论的可能性就越大。第二,前提事物的属性与其推出结论的联系越密切,目标事物推出相应结论的可靠性就越高。如果已决案件中类似要素与裁判结论的联系越紧密,待决案件获得同样处理的可能性就越高。第三,可以通过发现和结论相矛盾的属性,以预防不正确结论的得出。如果待决案件中存在某个否定结论的要素,那么类似结论也就不能被推导出。其中,第一点在于相似点数量上的比对,第二点侧重于案件要素实质性质的衡量,第三点主要涉及下文的边际事实的逆向检验。相同点和不同点的权重衡量,不能单纯以数量的多寡来认定,有关的比对识别无不是将案件事实投射于法律规范之上,从法律适用意义和价值判断角度进行甄别。案件并非事实的简单叠加,司法裁判亦不似烹饪般只需要加入食材和配料就可以成就一道菜品。某些事实之所以成为核心事实是因为其被法律规范、已决案件、法律原则和规则等赋予了法律上的意义,而核心事实相同点及不同点重要性的比较亦体现了法律价值判断上的取舍。

因而,需要对类比之后得出的共性特征和相异特征进行分级。可以在共性特征和相异特征内部分别再细分核心要素和非核心要素。结合类案识别的特定需求,核心要素在识别匹配的次序上应当优先于非核心要素。以“无效保证合同是否适用保证期间”这一法律争议为例,核心要素应为裁判法律依据及案由之类似,在此时的事实相似性判断中,一个在裁判文书说理、法条援引部分中体现了裁判依据事实相似的类似案件,即与保证期间适用相关的事实,其匹配程度远远优先于一个在非核心要素部分类似的事实,如保证合同无效的事实等。如果待决案件与已决案件核心事实之间的共性特征在整体上胜过相异特征,则进入边际事实的逆向检验;如果待决案件与已决案件核心事实之间的相异特征在整体上胜过共性特征,则可以判断待决案件和已决案件并不属于同类案件。

以指导案例24号及其后判案件为例。在徐银花、林芬芬等诉胡鹏、郑小珍等机动车交通事故责任纠纷一案中,胡鹏驾驶郑小珍所有的轿车与林法根驾驶的电动三轮车发生碰撞,造成林法根受伤,交警认定双方对事故负同等责任。林法根入院诊断显示:胫骨骨折、血吸虫肝病、门静脉高压、脾脏切除术后等。后医院对其实施骨折复内固定术,术后因暴发性肝功能衰竭、弥散性血管凝血死亡。林法根家属起诉胡鹏等人及保险公司要求赔偿。被告答辩称交通事故导致的外伤对林法根的死亡系诱因,主要是其自身疾病及医疗过错造成,应适用参与度减轻被告责任。①参见徐银花、林芬芬、林奋飞诉胡鹏、郑小珍、中国人民财产保险股份有限公司衢州市分公司机动车交通事故责任纠纷案,浙江省衢州市柯城区人民法院(2014)衢柯交民初字第82号民事判决书。

该案与指导案例24号核心事实的相同点有:一是均为交通事故;二是受害人个人体质对损害后果造成影响。两案的不同点是:一是指导性案例中受害人无过错,徐银花案受害人对交通事故负有50%的责任;二是徐银花案受害人在治疗过程中发生了医疗损害。因此,法院认为:被告胡鹏的侵权行为及林法根在交通事故中的违法行为均与林法根的死亡存在因果关系,被告应承担相应的赔偿责任;医院的医疗损害行为亦与林法根的死亡存在因果关系,故医院依法应当承担赔偿责任(双方已调解);林法根生前患有血吸虫肝病、门静脉高压,脾脏切除,该特殊体质确与其死亡产生作用,但其特殊体质并不属于侵权责任法中的“过错”,是受害人身体的一种客观情况,不能认定为一种应受谴责的主观心理状态,在法理上与其死亡不具有因果关系,因此根据医疗损害及林法根交通事故中的过错对被告赔偿责任比例予以扣减。尽管法官没有在裁判理由中明确对指导案例24号进行援引比对,但可以看出,该案与指导案例的两处不同至关重要,与损害结果之间构成了法律上的因果关系,阻断了类似于指导案例的被告承担全部责任的裁判结果。当然,如果仅从个人体质对损害后果的影响上看,该案事实上又遵循了指导案例的裁判规则。

3.边际事实逆向检验。判决不是法律的精准复写,司法过程也不是三段论的简单操作,事实和法律都因主体的因素而变得复杂和多元。司法现实主义要求对以往生效裁判中形成的审判经验、价值考量、公共政策等因素进行参照。①参见胡田野:《论司法案例研究与法官裁判思维的养成》,载《人民司法·应用》2018年第13期。因此,需要建立边际事实的逆向排除规则,对不同要素进行分析,确保不存在推翻类案识别特征等足以排除适用的情形。如果存在边际事实,或者存在其他因素需要排除类案适用,则需要进行充分说理以提高裁判说服力和可接受性。

(三)实例演示:“类比+分析权重+边际事实逆向检验”

上述事实相似性判断的可视化解析(见图3):

图3 事实相似性判断可视化解析图

对于事实相似性判断,以指导案例24号与后判案件杨福生、王淑华诉刘静、中国人民财产保险股份有限公司柳河支公司、柳河县公路运输工程总公司机动车交通事故责任纠纷案(以下简称“王淑华案”)之比较作为实例。

在王淑华案中,刘静雇佣的司机因夜间驾驶没有保持安全车速,撞到杨福生、王淑华,并导致两人伤残,交警认定司机承担事故全部责任。经鉴定,王淑华为三级伤残,伤残等级及交通事故受伤参与度为25%,护理依赖程度为大部分护理依赖,损伤参与度为25%。与指导案例24号有关的争议焦点是:王淑华的身体状况是否属于减轻侵权人赔偿责任的法定情形。①参见杨福生、王淑华诉刘静、中国人民财产保险股份有限公司柳河支公司、柳河县公路运输工程总公司机动车交通事故责任纠纷案,吉林省通化市中级人民法院(2016)吉05民终1078号民事判决书,吉林省高级人民法院(2017)吉民申274号再审审查与审判监督民事裁定书。两个案件有关事实列举比对如下(见表3):

表3 王淑华案与指导案例24号事实比对

可以看到,围绕案件争议焦点和指导性案例裁判要点的核心事实有交通事故、受害人无过错、受害人存在个人体质因素、个人体质影响到损害后果。至于具体侵权人的身份、受害人人数、具体损害后果等与该争议焦点及裁判要点无关,因此不属于核心事实。对两个案件核心事实进行比对发现,交通事故、受害人无过错两项事实相同。不完全相同的是,两案中受害人个人体质对损害后果分别有25%及75%的影响,受害人中一个是年老骨质疏松,一个是原患有脑血栓。如果这两个事实判定为相似或非关键事实,则王淑华案应参照24号指导案例。在指导案例24号中,不论是裁判要点还是判决理由,均未提到个人体质对损害后果的具体影响比例,仅提出个人体质对损害后果存在影响。因此,个人体质具体影响比例非关键事实。关于脑血栓与年老骨质疏松是否相似的问题,换句话说是受害人原有疾病是否属于个人体质的问题。本文赞同王淑华案二审判决及再审审查裁定中的观点,即受害人原有疾病发生在交通事故之前,是其身体的一种客观状况,与其主观心理状况无关。因此,在法律事实上,原患有脑血栓和年老骨质疏松类似,两案关键事实均类似,王淑华的身体状况不属于减轻侵权人赔偿责任的法定情形。