社会主义核心价值观融入民事裁判文书说理的样式构建

2022-04-27袁菁

袁菁

论证说理是裁判结论形成有效说服力的决定性因素。社会主义核心价值观作为“公民多元价值的引领性理念”融入文书说理,无论对阐明事理、释明法理,还是就讲明情理、讲究文理都具有重要的导向意义。综观现有研究,社会主义核心价值观融入司法的优化适用多围绕其融入司法裁判的理论基础,以及在司法裁判适用中的问题分析而展开,①参见陈金钊:《法源的拟制性及其功能》,载《清华法学》2021年第1期;于洋:《论社会主义核心价值观的司法适用》,载《法学》2019年第5期。需要适时的经验总结与思考。本文通过分析示范文书样本中社会主义核心价值观这一法外因素融入论证说理的样态,借此思考如何进一步优化细节,以构建社会主义核心价值观融入文书说理的样式。

一、示范文书中社会主义核心价值观适用的样态展示

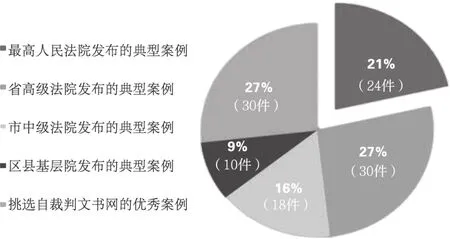

2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的指导意见》,详细阐述社会主义核心价值观与法治的关系。2021年2月,最高人民法院印发《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》,进一步规范社会主义核心价值观的适用方式。核心价值观融入司法适用,尤其融入说理论证俨然成为常态。那么,引入社会主义核心价值观的文书是否有独特的判断属性抑或明确的价值特征?我们不妨从122份示范文书中寻找答案(见图1)。

图1 122份示范裁判文书的组成

(一)事实层次性与情理要素化的联结

裁决理由中的“事实”是一般意义上的事实、法律以及价值的“综合产物”,即可以将事实命题区分为“初始事实”“次生事实”“关键事实”三类层次。无论认定哪一层次的事实,借助社会主义主义核心价值观的价值判断作为裁决结论与案件事实的中间项,有利于夯实裁决结论阐明的说理基础。某种意义上,社会主义核心价值观的要素化引入使得个案案情更为丰满。

样本一:高某翔专职侍奉生病的祖父母多年直至老人病故,使老人得以安享晚年,高某翔几乎尽到了对高某启、李某两位被继承人生养死葬的全部扶养行为,这正是良好社会道德风尚的体现,并足以让社会、家庭给予褒奖。①参见《自愿赡养老人继承遗产案》,载中国法院网2020年5月13日,https://www.chinacourt.org/index.php/article/detail/2020/05/id/5214745.shtml。

司法者在认定“初始事实”时充分考量基本人物关系:高某翔作为孙子女没有赡养的法定义务,以充分阐发“自愿赡养”的次生事实。在认定“关键事实”时,援用已要素化分析的社会主义核心价值观所蕴含的“好的道德风尚”正面评价当事人的行为,虽未直接点明案涉核心价值观的具体内涵,但结合了《继承法》的相关规定给予高度肯定,夯实结论阐明的说理基础——高某翔享有继承权。即司法者在该案中尽最大可能对事实描述进行逻辑展开,袒露符合“法定继承”构成要件的隐含成分,搭建起“被论证的可接受规范大前提与小前提之间的形式关系”②陈金钊:《法律论证的理论探寻》,载《东岳论丛》2005年第1期。,实现继承法规范与客观事实的价值等置。

又如在一起邻里纠纷中,司法者借助社会主义核心价值观丰富了“次生事实”:

样本二:当事人因房屋渗水自行协商并请求社区工作人员协调,期间,董某、宋某在起诉后撤回起诉,甄某积极对渗水部位进行维修,均体现双方为和谐邻里关系所作出的努力,应予充分肯定。①参见甄敬芝诉董华弘相邻关系纠纷案,河南省许昌市中级人民法院(2021)豫10民终992号民事判决书。

该案属损害赔偿责任纠纷的范畴。司法者根据侵权责任法的一般原理,已在“初始事实”中充分论述房屋渗漏、物品受损及其内在逻辑,仅剩余对过错的界定。即应当对原告主张的过错尽最大逻辑可能展开论述,如“此处的过错都包含哪些方面”“是否是故意所为,或重大过失”“是否是疏忽大意或过于自信的过失”等。

结合样本二中对“次生事实”的细化范式,司法者通过修辞方式充分阐述“积极维修”“想办法解决问题”,肯定双方为邻里和谐所作的努力,并借助“和谐”内涵对双方的行为进行评价,以推导出本案的“关键事实”——当事人本身并无明显过错。这一过程系事实命题之间的推导,借助已要素化的社会主义核心价值观尽可能明晰含糊不清的“过错”因素,寻找裁判结果涵摄的中间项,实现从事实到事实的演绎。

(二)法律关系框架性论证的圆融

样本三:我国社会主义核心价值观将“诚信”作为个人层面的一个基本准则,原、被告在日常行为中,理应守法、守约。同时,我国《民法典》亦规定,依法成立的合同,自成立时生效,受法律保护,并对当事人具有法律约束力。当事人应该按照约定全面履行自己的义务。②参见马雷诉王杰、刘晔房屋买卖合同纠纷案,江苏省淮安市清江浦区人民法院(2021)苏0812民初1号民事判决书。为进一步对比以彰显社会主义核心价值观融入的优化样态,另选择一例类似案情的纠纷进行对比。在林某与张某房屋买卖合同纠纷案中,司法者采用较为“传统”的论证手法:对买卖协议进行文义理解后,结合相应的法律规范规范对案涉的房屋买卖法律关系进行分析。虽然搭建起了各部分之间的有机联系,但因集中关注说理的共性规范而忽视个性表达。③参见林剑平诉张福民房屋买卖合同纠纷案,新疆维吾尔自治区塔城市人民法院(2021)新4201民初1217号民事判决书。

通过对比清晰可见,样本三中,司法者以“被告构成违约”作为展开修辞论证“开题”的“题头”进行多层论证:将“诚信”要素作为第一分论点实现“破题”,依次分析法律规范、协议文本、契约精神等数个分论点,后又回归社会主义核心价值观的价值定位,结构紧凑,说理详实,将“诚信”这一具体内涵与《民法典》中的守约规定相结合,实现各证立要素之间的连接,达致融贯的裁判理由。

按照法教义学的一般原理,逻辑演绎的“三段论”通常是证成裁决结论合理性、正当性的重要途径。但司法裁判并不仅仅是纯粹的演绎过程,更需要植入价值判断,以达到司法者与双方当事人均认可的说理契合点。此时,社会主义核心价值观无疑便是最佳选择。

样本四:英雄烈士是国家的精神坐标,是民族的不朽脊梁。英雄烈士董存瑞舍身炸碉堡,黄继光舍身堵枪眼……体现了崇高的革命气节和伟大的爱国精神,是社会主义核心价值观的重要体现。被告瞿某作为中华人民共和国公民,不得侮辱、诽谤英雄烈士的名誉。①参见《董存瑞、戚继光英雄烈士名誉权纠纷公益诉讼案》,载中国法院网2020年5月13日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/05/id/5214644.shtml。

司法者在撰写样本四判决书时,契合“为尽量避免司法裁判对社会潜在伤害,裁判中的最佳选择便是确保裁判范围窄而浅”②[美]桑斯坦:《就事论事:美国最高法院的司法最低限度主义》,泮伟江等译,北京大学出版社2007年版,第22页。的理念,巧妙地将“爱国”内涵体现的精神融入法律规范的大前提中作为分论点,补强证成结论;具体罗列案件事实的小前提以满足大小前提价值同一性的要求;着重陈述英雄烈士的精神气节,凸显出“爱国”精神的重要性,营造当事人因行为不当而应承担对应责任的应然氛围,以确保推断结论实质的可靠性。

(三)受众多元主体的容纳

因王某的房屋漏水致使楼下陈某的房屋内物品受损,司法者在该纠纷的二审判决中论述如下:

样本五:双方本属邻居,理应遵循“友善”的社会主义核心价值观,和谐相处,反目成仇非人生处世之道。常言道:“邻睦风亦暖。”“你容我,我容你,天宽地阔;你敬我,我敬你,亦显德高。”相邻而居是缘,不是传说中的千年等一回,而应是双方的福分。双方应搁置争议,友善相待,握手言和,化干戈为玉帛。③参见陈德平诉王凤彩相邻关系纠纷案,湖南省常德市中级人民法院(2021)湘07民终798号民事判决书。

说理不仅仅是法律条文、法学理论的堆砌,更需要司法者用社会公众能够理解的语言表达其具体内容,因为说服受众无处不在。在样本五中,基于多维度的受众视角,司法者援引了几句“常言道”的俗语,生动形象,不经意间拉近当事人、社会公众与司法者的距离,搭建司法活动主体与判决受众之间的互动关系;借助“友善”内涵的修辞化,作出有效注解,加强裁判结果的论证关系,受众被自然的导向“友善相待、握手言和”的良好社会风尚,有效避免裁判说理的过度技术化。

样本六:本案上诉人与被上诉人系同村同宗堂兄弟,一个年逾花甲,一个年近耄耋,且都已子孙满堂,却因日常恩怨吵架互殴,其行为既有悖于社会主义核心价值观,又难以为子孙后代作出表率。④参见王正宝诉王正田生命权、身体权、健康权纠纷案,山东省枣庄市中级人民法院(2021)鲁04民终756号民事判决书。司法者从当事人的“同村同宗堂”兄弟关系出发,在简短的总结其身份关系、社会关系之后,围绕社会主义核心价值观作出评价,不禁引起双方对纠纷发生原因的反思。

信息的传播需要受众,判决作为一种语言信息的表达与输出,当然也存在多元受众。在样本五、样本六中,司法者作为具有能动性的人,均尽量避免晦涩难懂的法律术语,注重修辞,利用社会主义核心价值观与法律条文、法学理论之间存在的内在关联性,充分向多元受众阐述案涉事实并展示论证的全过程,为技术化、专业化的司法裁量补强说理。

二、文书说理援用社会主义核心价值观的多维探析

透过对示范文书的剖析发现,司法者需要通过说理回应大众的普遍诉求,尤其是回答大众对案情的裁判预期,故文书说理涉及“谁在说”“向谁说”“说什么”“如何说”的内容。文书说理引入社会主义核心价值观应基于以下维度进行考察:

(一)听众维度:“语用—论辩”进路

司法作为一种话语权,应当在听众中得到认同。针对不同纠纷所面临的不同听众,应当视具体情况采用恰当的说服方式。这正是论证的论辩实质,这种论辩在语言学上的语用性质便是“语用—论辩”①熊明辉:《语用论辩术——一种批判性思维视角》,载《湖南科技大学学报(社会科学版)》2006年第1期。,即立足个案纠纷的特定语境,通过对不同主体身份、地位的把握,进行针对性的说服,以消除论辩主体之间的意见分歧,获得主体间的共识。

1.“自我听众”:前提性“独白”的达致

司法者说服的听众包含其自身。因为在面临利益失衡以及对立的价值理念时,法律论证虽然能够提供一定的技术性支撑,但不能解决道德或者价值冲突的两难问题,更不可能代替法官作出价值选择或判断。如“江苏无锡冷冻胚胎案”,由于冷冻胚胎的法律属性定位尚未在彼时的法律规范中进行明确,司法者便面临着裁判标准抉择的两难困境。

“法官最好是将他们的工作理解为在每一个案件中努力获得特定境况中最合乎情理的结果。”②[美]波斯纳:《法理学问题》,苏力译,中国政法大学出版社2002年版,第165页。“最合乎情理”意味着司法者需要确立起一以贯之的价值取向。在本文所研究的文书样本中,司法者便借助社会主义核心价值观的多重维度将其自我抉择过程进行了展示:充分阐述“事实为何是这样”“缘何援用该法律规定”“是否蕴含某种价值问题”等,以此达致前提性“独白”,解决“谁在说”的初始问题。

2.“既定听众”:目的性论辩的展开

裁判文书的说理,双方当事人是既定的“听众”。从功能性的视角出发,司法者往往基于某一目标,通过解释某一规则在司法实践中具有可接受性继而作出判决,该目标通常表现为“被说服”。然而司法实践中,司法者长久以来基于“说多必错”的纠结心态,不愿在文书中过多展露涉及价值衡量的自我内化解释,担心招致听众群体的质疑。南京“彭宇案”即是明证。

裁判文书作为回应公民诉求的外在表现形式,若从目的论辩的方向展开,更能够向既定听众自证结论具备可接受性。假如,张三在现实生活中以“价值”一词作为其女儿的姓氏上户口,是否具有可行性呢?“北雁云依案”给出了回答:司法者通过深入分析子女承袭父母姓氏的目的——承载伦理观念及符合主流价值观念,以否认该行为的合法性。该解答实质上正是将社会主义核心价值观的价值判断目的化融入裁判依据,形成多重分论点,在逻辑推理的基础上进行理性分析,在论辩的基础上解决疑问,实现以既定听众为代表的大多数说服。

3.普遍听众:“辐射效应”的传送

在司法信息愈益公开的当下,基于“司法裁判具有的信号示范效应”①[美]波斯纳:《法律与社会规范》,沈明译,中国政法大学出版社2004年版,第12页。,社会公众同样也会成为说理的对象。因为有着专业思维的司法者与以大众思维为特征的普通听众,可能会因依靠专业思维的裁决理由与结论产生冲突。如“电梯劝烟案”的一审判决已引发社会热议,若二审坚持简单适用法律规范说理,则有可能出现如“彭宇案”一样的不良“辐射效应”。

基于普遍听众这一因素的考虑,为充分发挥司法裁判的引领功能,将社会主义核心价值观融入司法对个案的裁判,尤其是融入依靠专业思维得出裁决结论的论证过程,通过社会主义核心价值观的要素化表达,论析裁决结论的正当性、有效性;借助核心价值观蕴含的道德底线思维,回应公众由普遍价值激发的情感,破解论辩主体的意见分歧,以个案的圆满解决促行司法社会功能。

(二)论证维度:逻辑分析进路

在达致言说者与听众共同认可的出发点后,便需要我们关注“论证维度”。传统法律形式主义观念认为,法官作为“自动售货机”,吐出来的是一张写满了法条的纸。②参见[德]马克斯·韦伯:《论经济与社会中的法律》,张乃根译,中国大百科全书出版社1998年版,第355页。但司法从来都不是简单的逻辑演绎,其作为社会生活的一部分往往受到个体经验、社会共识等多重因素影响。进言之,法律论证不是作出司法裁决,而是证立司法裁决的过程。由此,便需要引入逻辑分析进路以解决“说什么”来证立的关键问题。

在法学领域,逻辑一直起到一种“固法”作用。说理逻辑作为司法者展开说理活动的具体指引,应当涵盖如主体、听众、评价、要求、目标等多维度具体要素。此时社会主义核心价值观作为道德判断因素,既可以分论点的形式,亦能够以评价标准、价值目标等方式作为中间项,勾连事实、规范以及多个论证理由,服务于裁决结论之证成。如“泸州遗赠案”之所以被众多学者引为反面教材,系因为直接将违背公序良俗作为评判遗赠行为无效的一般性标准,致使“规则逃逸”。实际上,我们不妨将“公序良俗的违背”视作分论点,在现有法律规则的形式原则下,借助社会主义核心价值观评判“向情人遗赠”行为的正当与否,论证基于公序良俗原则所衍生出的某具体的下位原则,从而创设涉案赠与行为无效的规则。

(三)信息维度:议题修辞进路

之所以提出信息维度,是因为说理终需借助文字的表达方式,涉及“怎么说”才能完全传达司法者的内心本意。基于文字信息传达的双向性,接收信息的一方在实践过程中往往会因为信息的非技术转换,出现“词不达意”的情况。如在认定工伤的类型纠纷中,司法者在判决书中阐明的“上下班途中”等不确定型法律概念便可能会因信息的不对称,引起当事人的异议,如用工单位认为上下班途中顺路接送孩子发生工伤并不属于“上下班途中”的范畴。

此时便需要议题修辞进路的引入。就方法论的角度而言,法律修辞作为一种话语表达方式,体现说理人在实现说服过程中的思维方式和思维过程。①参见焦宝乾:《法律论证的几个基本理论问题》,载《比较法研究》2005年第6期。在面对不确定性法律概念时,司法者应充分考虑听众群体的社会关系、因身处该关系而可能感悟到的含义,正确选择语言体系中的成分做出合理解释。如“上下班途中”的概念解释,在充分考虑听众们的理解后,引入社会主义核心价值观中的某一要素再造概念含义,弥补文字解释和推理的机械被动或价值缺位。

三、社会主义核心价值观融入文书说理的逻辑重建

(一)事实认知:叙事逻辑的重构与展开

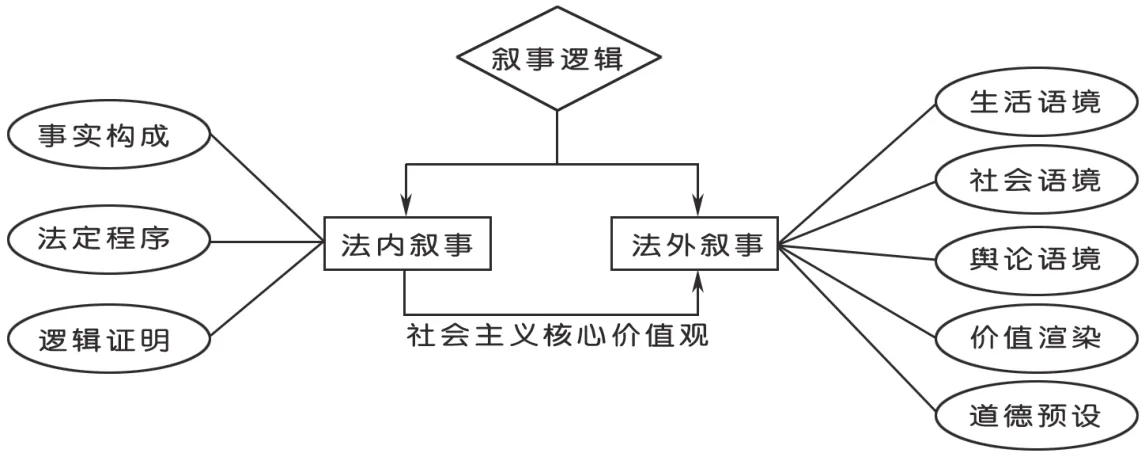

在传统证据法学看来,事实认定是通过当事人举证、质证的法定程序重塑案件真相的逻辑过程。但事实的逻辑化处理会因脱离社会语境而成为孤立的法律事件。示范文书中展示的叙事逻辑便是解决这一困境的最佳选择。因为在叙事逻辑看来,裁判事实的认定是法内叙事与法外叙事的融合。通过叙事策略和修辞技术对原本的事实进行重构,把案件事实放置于一个由道德和情感构筑的“生活世界”中呈现至听众面前。

此时的社会主义核心价值观作为一种天然的道德因素,当然可以成为听众们认识客观世界已发生事件的“桥梁”。如上文提到的“无锡冷冻胚胎案”二审判决中,司法者从生命伦理、情感抚慰等价值判断因素出发界定胚胎的法律属性,把已浸染道德观念的法内叙事呈现在听众面前,潜移默化地引导听众重构案件事实,从而得出言说者所希望的结果。

同一证据经过不同言说者的叙述可能会产生不同的结果,因为言说者对事件的发生存在不同的诠释。①参见王彬:《裁判事实的叙事建构》,载《海南大学学报(人文社会科学版)》2013年第3期。故司法者在文书中阐述事实时应当尽最大可能展开,运用叙事逻辑将客观事实分层次和角度展现,不仅要充分挖掘符合某一规范的事实构成要件,更要合理运用社会主义核心价值观的要素对案件事实进行价值预设,尤其预设案涉事实是否与该相关规范背后的价值因素具有同一性,以明晰含糊不清的事实要素(见图2)。

图2 核心价值观融入叙事逻辑的展开

通过将上述过程进行梳理与重构,结合叙事逻辑的形式展开事实诠释,形成蕴含情理的融贯一致的“故事”,从而引发听众群体的普遍认同,毕竟此时的道德预设与价值渲染已经将听众对公正的期待渗透到叙事中。

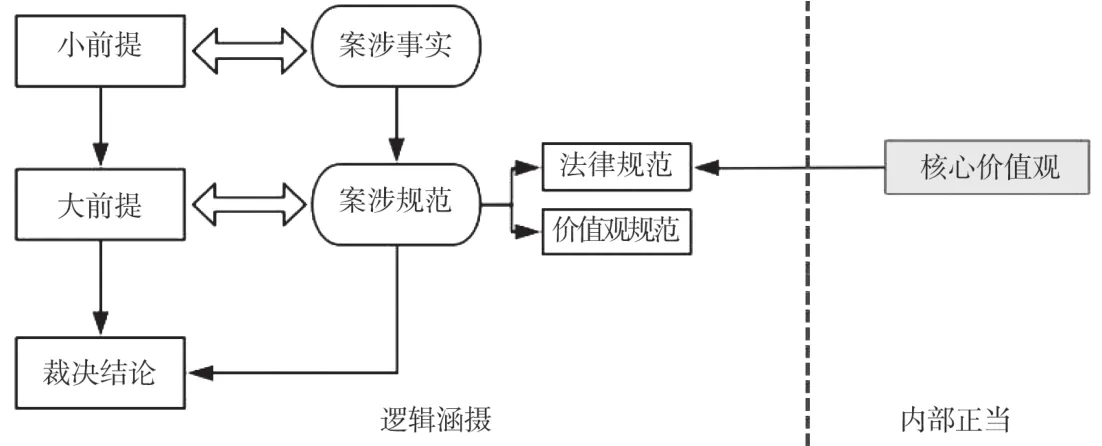

(二)二阶证成:“逻辑涵摄“与“内部正当”相融洽

纠纷解决的成功与否在于裁决可否被接受以及多大程度被接受。基于此,司法者需通过法律论证的方法尽最大努力说服听众群体。麦考密克关于内部证成与外部证成的一般原理为核心价值观在裁判中的释法说理提供了方法论借鉴。②参见[英]尼尔·麦考密克:《法律推理与法律理论》,姜峰译,法律出版社2011年版,第114-119页。该原理反映到此处的二阶证成,则表现为“逻辑涵摄”与“内部正当”(见图3)。

图3 逻辑涵摄与内部正当的逻辑结构

落实到具体操作,社会主义核心价值观通过逻辑涵射证成案涉法律关系是否符合行为规范(强调社会主义核心价值观的行为规范),从而建立规范与事实的一一对应关系。因为在涵摄模式看来,法律命题的证立意味着将事实命题涵摄于规范文义的射程内,实现自上而下的逻辑推断。该过程可口语表达为;

第一,对于任何一个案件事实X而言,若X满足构成要件T(T=T1法律规范+T2价值观规范),则可实现法律效果R;第二,个案a满足构成要件T;第三,效果R适用于个案a。

需要注意的是,类似于“中海公司理应向郑某支付案涉货款以符合社会主义核心价值观”①郑新金诉蔡金久买卖合同纠纷案,安徽省滁州市中级人民法院(2021)皖11民终506号民事判决书。的整体论证是不恰当的,司法者应指明案涉行为违反社会主义核心价值观的具体内涵,确保听众能够理解事实命题与规范文义的逻辑联系。

外部证成关涉两个最基本的维度:法律论证的正当性与法律论证的可接受性。因后者在听众维度处已进行充分讨论,此处不再赘述。社会主义核心价值观代表着一种价值判断,因其各要素与法律体系的内部价值相协调,且能够为论证依据提供制度性论据的支持,故更符合论证法律的正当性。第一,根据案件事实X所选择的法律规范T1,若符合社会主义核心价值观M的价值尺度,则可被用作裁判依据;第二,某个案S所选择的法律规范T1合乎社会主义核心价值观M的价值判断;第三,法律规范TI可以适用于该个案S的裁判依据。比如,侵犯英维雄烈士的名誉权纠纷论证可这样展开:英烈精神是爱国主义精神的重要体现,保护英雄烈士的名誉等民事权益是每一个公民的重要义务。被告的行为违反了《英雄烈士保护法》第22条之规定,背离了爱国主义核心价值观的基本要求,依法应当追究其民事责任。

(三)信道畅通:语义修辞的识别与适用

语义修辞作为独特的一类修辞手法,着重于强调修辞表达的搭建系通过词汇的语义变异来实现,明显区别于强调结构形式的如排比、对仗等修辞方式。比如,“会当凌绝顶,一览众山小”中将众山之矮比对泰山之高,无限夸大泰山的高度。进言之,可以更详细地描述语义修辞为“基于语义变异,搭建起分属于两个语义领域的实物之间的特殊关系”②廖巧云:《语义修辞的识解机制》,载《现代汉语》2018年第1期。。

之所以将语义修辞援用到畅通信道的路径中,是因为语义关系的建立是在意向性的主导下,以相邻或相似关系为中介,尽可能提取内涵—外延特征。这正与我们关注信息维度的目标一致。如“上下班途中”概念的释明,还应当充分考虑语义修辞适用背后的构成要件:通过我国劳动法的立法原意——保障劳动者的合法权益理解意向性,以基于“合理时间”“合理路线”引发“敬业”内涵的标注作为理解“顺路”的中介,提取最有可能的“合理性”“必然性”特征。通过以上三方面的语义解释充分阐发“上下班途中”的概念,冲破劳动法文本中专业性术语的樊笼。

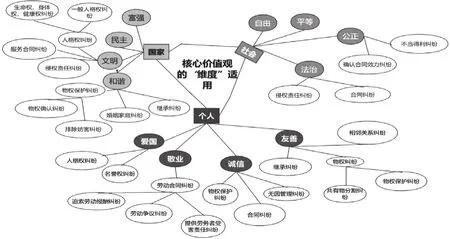

社会主义核心价值观作为价值判断的标准构成,其所具备的包含当前社会公众普遍接受的行为合理性标准的特质,因更贴合于“相邻或相似关系”的提炼,当然可以运用到语义修辞中。然因社会主义核心价值观的外延范围过广,我们需明确适用的具体语境,以确保适用的社会主义核心价值观与案件事实及规范相关联,避免庸俗的法律实用主义。①参见江必新:《社会主义司法基本价值初探》,载《法律适用》2009年第12期。

社会主义核心价值观的各层具体内涵均有其适合的语境。如诚信内涵多用于合同之债中,既惩戒违约方的失信行为又保护守约方的合法权益,倡导当事人在交易活动中谨遵诚实守信;友善多用于家庭纠纷(如继承纠纷等)以及邻里纠纷(如相邻关系等)等紧密的刚性社会关系产生的矛盾中,恢复被破坏的社会秩序;文明、和谐作为全社会的整体价值追求,多被援引用以阐述某种行为有助于或不利于社会文明、和谐的实现,从而或肯定或批判该行为(见图4)。

图4 提炼核心价值观具体内涵适用的语境

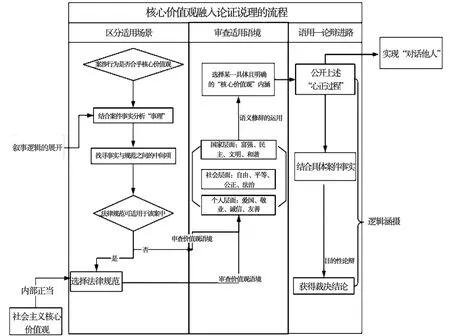

四、初步构建社会主义核心价值观融入论证说理的样式

裁判说理推崇精致性的法律论证,但基于司法裁判的“严密性”特征,论证并不能恣心所欲,社会主义核心价值观融入论证的路径亦然。故司法者要想准确把握运用之道,便应当尊重严整的论证逻辑,从“事理”“论理”“尾部”入手探寻基本的样式。

(一)社会主义核心价值观融入“事理”的样式

尽管司法者已经基于双方当事人的举证、质证尽可能还原案件事实,并在裁判文书的“经审理查明事实”部分进行详细阐述。但在运用核心价值观进行论证分析之处,亦可通过穿插进具体的案件事实,尽量避免社会主义核心价值观说理变成空洞的说教,从而使得说理更加生动且具有感染力、说服力。此处构建样式的“事理”部分也指的是融入进社会主义核心价值观论证说理部分的事实。

“事理”往往不应当仅就案件事实叙述,而应当结合涉案纠纷的基本人物关系、家庭关系、社会关系等,借助社会主义核心价值观充分阐述其中蕴含的情理内涵,甚至可以客观地对双方当事人的行为进行评价,即通过叙述逻辑的展开实现法内叙事与法外叙事的融合。因为符合社会主义核心价值观意味着符合主流的价值理念,这一行为应当具有一定程度的合理性与可接受性,并不会让听众群体产生明显的抵触性、矛盾性的一般情感。

特别是在一些涉及婚姻家事、伦理道德等类型的案件中,基于家事案件的特殊性——诉争焦点关涉社会风俗与伦理道德以及裁决结果影响社会和谐,若处理不当很有可能引起道德风险。此时,司法者在通过建立证据间的链条形成法内叙事的基础上,运用社会主义核心价值观还原当事人的日常生活语境,如是否实施某种不当或不合法的行为,借事件的情节发挥和情节剪裁建立事件之间的因果关系,充分释放法律意义和事实意义,以避免陷入伦理与道德的循环论证中。

(二)社会主义核心价值观融入“论理”的样式

根据文书说理的依据是否唯一,可以将社会主义核心价值观的适用方式划分为单独适用与复合适用。①参见周尚君、邵珠同:《核心价值观的司法适用实证研究》,载《浙江社会科学》2019年第3期。单独适用是指裁决结论的唯一依据便是社会主义核心价值观。如在邓某与缪某健康权纠纷案一审中,司法者依据尊老爱幼的传统美德和核心价值观,认定被告殴打原告致伤的行为成立。②参见邓某诉缪某健康权纠纷案,甘肃省环县人民法院(2021)甘1022民初317号民事判决书。该判决理由仅强调了尊老爱幼的传统美德是社会主义核心价值观所应倡导的准则,而未明确指明健康权所涉及的法律规范,说理重点着眼于行为的社会效果,忽略了法律关系的阐述。

基于此,调整后的民事判决书在论证说理部分,应进行层次划分。即结合具体案情,在找寻案涉纠纷是否有对应的法律规范作为裁判依据后,进行分情况处理(见图5):

图5 核心价值观融入论理部分的样式

第一,若尚不存在规范性法律文件作为裁判依据,则结合案件事实X重点审查当前适用的语境,并借助已经选择的核心价值观的具体内涵Mx对案情进行语义描述、分析与论证,从而得出裁决结论C。即X:Mx→C。

第二,若存在规范性法律文件作为裁判依据,则在详细阐述裁判结果所依据规范T1的基础上,着重审查案涉法律关系指向的核心价值观内涵Mx,并结合对案件事实X的阐述,获得裁决结论C。即T1+(X:Mx)+X→C。

在上述邓某与缪某健康权纠纷案中,司法者在分析案涉法律关系——侵权责任后,便应找寻是否有相应的规范性文件支撑裁决依据。此时侵权责任编中过错责任的对应规范正是此处的规范性法律文件,故应当在详细阐明该条规范的基础上,结合本案指向的“友善”内涵的社会主义核心价值观对具体案件事实进行逻辑涵摄,从而获得本案的裁决结论。

当然,在上述逻辑涵摄的全过程中,社会主义核心价值观作为裁决依据的正当理由与合理解释贯穿于内部正当证成的始终。

(三)社会主义核心价值观融入“尾部”的样式

尾部(裁判文书中陈述援用法条之前的位置)尽管不是民事判决书论证说理的主要阵地,但在尾部添加司法者结合社会主义核心价值观对于个案的评析可以视作说理的自然延伸,通过寄托司法者的道德情怀与司法期许以推动说理趋于完善。

例如,程某诉某科技公司不当得利纠纷案判决书的尾部如是写道:“作为直播平台的经营者,亦应担负起与其盈利相对等的社会责任,加强对未成年人或其他无民事行为能力、限制民事行为能力人的保护,注重传递社会主义核心价值观。”①程某诉北京陌陌科技有限公司不当得利纠纷案,浙江省金华市中级人民法院(2020)浙07民终4515号民事判决书。此时在裁判文书尾部的阐述,可以看作司法者以文书为载体,对该文书的受众们作出明确的行为指引,发挥社会主义核心价值观价值引导、情绪疏导的积极效用,实现教育功能,即借用社会主义核心价值观的政治话语力度增强文书的说服力。当然这里的受众不仅仅指案涉纠纷的参与者,还包含所有在网上浏览该份裁判文书的“普遍受众”。

另外,考虑到社会主义核心价值观在文书尾部应发挥的正面引导作用,不宜采用类似于“在他人出殡现场以闹场和阻挠出殡的方式获取债权凭证,违背了友善、和谐的社会主义核心价值观,本院予以谴责”②张浦龙、张玉琴诉郎晚胜民间借贷纠纷案,山西省晋城市中级人民法院(2021)晋05民终727号民事判决书。等否定性评价话语。