下肢轴向牵引器与徒手复位在股骨远端骨折钢板内固定术中的疗效

2022-04-26周楠马明亮刘宏智赵冬阳王志刚

周楠 马明亮 刘宏智 赵冬阳 王志刚

滨州医学院附属医院创伤骨科(山东滨州256603)

股骨远端骨折占股骨骨折的6%[1],在临床工作中发现,由于股骨远端受多个韧带及肌腱牵拉,当骨折发生时常会产生多种方向的移位与畸形,如果复位不良会影响术后患肢功能的恢复[2]。有效的复位固定是股骨远端骨折的治疗关键,目前常采用锁定接骨板对股骨远端骨折进行固定,其复位方式常包括诸如徒手复位、骨牵引床复位、AO 牵引器牵引复位等,但均存在着诸如复位效果不佳或复位后不易维持等情况[3]。因此,笔者研发了下肢轴向牵引器,并取得了国家发明专利。该牵引器通过借助外部固定支架并依据下肢机械轴线进行牵引以达到并维持复位。在通过我院伦理委员会批准后,将其应用于股骨远端骨折内固定的治疗中。本研究通过回顾性分析,探讨下肢轴向牵引器与徒手复位在股骨远端骨折钢板内固定术中的复位效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年5月至2019年6月于我院创伤骨科治疗的股骨远端骨折患者资料,共57 例患者符合入排标准并被纳入研究。其中26 例术中采用下肢轴向牵引器辅助复位(观察组),31 例采用手法复位(对照组),两组患者在性别、年龄以及分型方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较Tab.1 Comparison of general information between two groups of patients

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)股骨远端骨折闭合复位内固定患者;(2)闭合性骨折;(3)AO/OTA 分型为33-A 或33-C 型患者。

排除标准:(1)开放性骨折;(2)多发骨折;(3)术前伴有血管、神经损伤的患者;(4)病理性骨折;(5)骨骺线未闭合患者;(6)陈旧性骨折患者;(7)严重骨质疏松患者;(8)AO/OTA 分型为33-B 型;(9)行双钢板固定者;(10)无法配合手术及术后康复锻炼者。

1.3 处理方法

1.3.1 术前准备 两组患者均术前采用胫骨结节骨牵引,拍摄X 线片及CT 明确骨折情况,指导患者下肢肌肉收缩功能锻炼并应用抗凝药物以预防下肢深静脉血栓形成。鼓励患者适当锻炼并根据下肢彩超结果选择抗凝药物预防下肢静脉血栓形成。对存在血栓患者进行对症治疗,待病情稳定后再行手术治疗,对无血栓患者于术前24 h 停药。

1.3.2 术中操作 采用蛛网膜下腔阻滞联合硬膜外麻醉。所有病例均仰卧位于可透视手术床上,患侧臀部垫高约25°~30°。消毒患侧肢体全长,上至髋部上方平脐水平,铺巾。两组手术均由同一组医师完成。

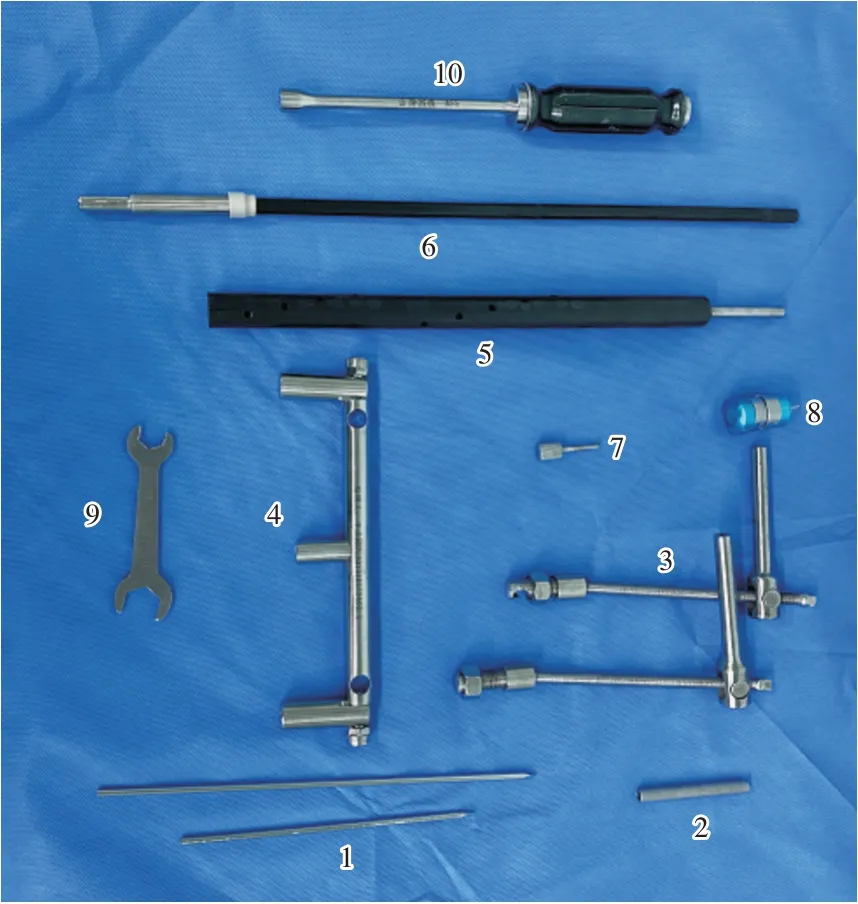

观察组:所有患者均采用下肢轴向牵引器进行复位操作(图1)。对简单类型骨折行常规牵引复位操作时,可先徒手牵引至大腿肌肉存在一定张力后插入销钉维持,根据术中透视结果进行调整。通过对患肢进行内收外展及适当旋转调节纠正患者骨折端的旋转及内外翻畸形。

图1 下肢轴向牵引器组成Fig.1 Components of LEAD

若骨折断端相互成角,可通过局部垫高及顶锥顶压等纠正前后成角移位,通过调节牵引组件长度并对患肢进行旋转垫高等位置调节以解决骨折端旋转及成角移位,在处理简单骨折时,可借助钢板的辅助复位作用进行复位,当骨折块较多时,可采用联合复位钳钳夹或克氏针撬拨等方式进行复位。

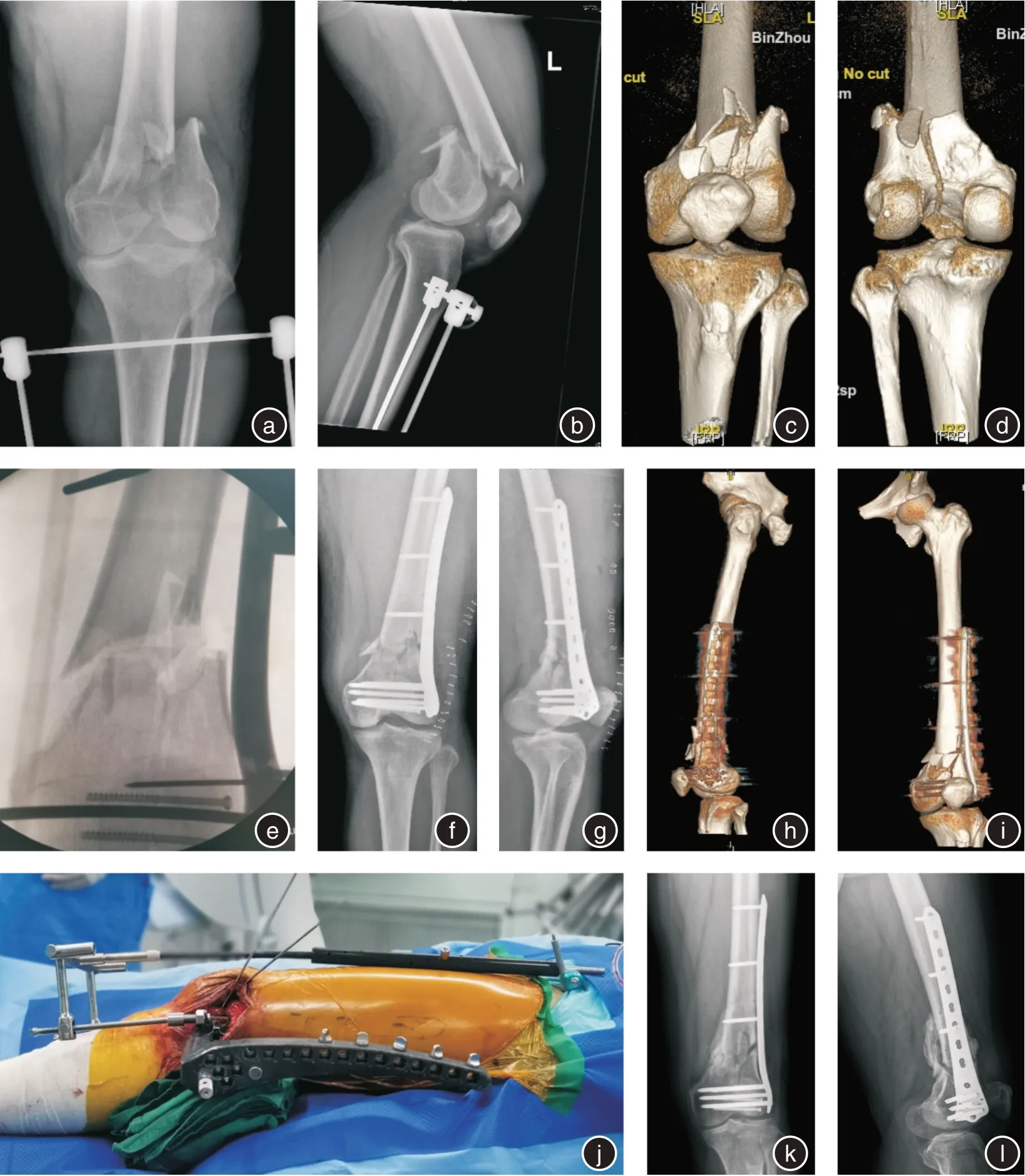

对C 型骨折,由于牵引后周围肌肉等软组织收缩使操作空间变小,因此可以先行复位远端髁间骨折,克氏针临时固定后放置钢板,随后牵引复位近端骨折。如处理33-C3 型股骨远端骨折患者时,由于股骨髁间粉碎严重,可先行膝关节前外侧切口切开股骨髁部将关节面解剖复位并固定,透视见位置满意后自远端逆行插入钢板,而后再于远端股骨髁前上1/3 处打入斯氏针进行牵开复位。近端骨折端可采用提拉钉技术闭合复位。另外,可根据术中情况使用无菌巾单垫高或降低膝关节位置以纠正骨折前后成角移位(图2)。

图2 观察组病例Fig.2 Case in test group

对照组:采用徒手牵引复位的方式复位骨折断端,对简单骨折可直接复位后克氏针临时固定,对复杂骨折,可联合应用空心复位顶锥顶压及克氏针撬拨等技术辅助复位,通过巾钳钳夹或克氏针等临时固定,待术中透视见断端位置满意后选用合适的钢板螺钉固定。

在应用过程中发现,术前常规行患肢胫骨结节骨牵引能降低肌肉紧张度便于术中撑开复位。在术前体位摆放过程中,虽然骨牵引器自身对体位摆放要求较低,但是根据术中透视经验,将患肢垫高25°~30°有助于术中侧位X 线的成像,减少透视所需次数及手术时间。

牵引器的近端斯氏针应置于髂前下棘处,其置针方向应指向坐骨大切迹以避免因过度垂直导致连接套筒在牵引过程中脱出。可通过骨锤不断敲打进针以评估进针深度,避免其穿透对侧皮质,以能提供足够把持力为宜。

而对于远端斯氏针位置的选择,在研究早期发现自胫骨结节处牵引时牵引力量会被膝关节周围软组织削弱。自股骨髁中下三分之一处进行牵引能有效增强牵引力量,同样也存在影响钢板放置及限制斯氏针直径的情况,若位置过低还会存在损伤血管神经的风险。于股骨髁前上三分之一处进针时能有效纠正后倾的同时避免神经血管损伤的发生,考虑到会对术中钢板的放置产生影响,因此可考虑先行置入钢板而后安装牵引器进行牵引。需注意严格按照操作方法进行以免损伤重要血管神经或使斯氏针脱出。

1.3.3 术后处理 所有患者术后均抗感染并预防下肢静脉血栓治疗,术后24 h 鼓励患者不负重下主动功能锻炼,术后1 周根据患者情况采用助行器等辅助锻炼,术后4 周根据骨折愈合情况逐渐增加负重并规律复查直至完全负重活动。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术指标 所有患者均顺利完成手术,无手术并发症发生,其中对照组有3 例患者术中切开复位,与对照组相比,观察组患者在手术时间上有减少趋势(P>0.05),在术中透视次数及出血量方面均明显减小,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术指标比较Tab.2 Comparison of intraoperative data between two group ±s

表2 两组患者手术指标比较Tab.2 Comparison of intraoperative data between two group ±s

组别观察组对照组t 值P 值例数26 31手术时间(min)112.50±26.28 126.7±29.26-1.912 0.06术中透视次数(次)15.73±2.18 16.87±1.96-2.076 0.04术中出血量(mL)242.31±147.44 367.74±219.30-2.482 0.02

2.2 两组患者临床疗效及骨痂形成时间比较 观察组随访时间为12~24个月,平均(13.35±2.34)个月,骨痂形成时间为1~6个月,平均(2.81±0.89)个月。对照组随访时间为12~28 个月,平均(16.45±5.10)个月,骨痂形成时间为1~4个月,平均(2.16 ±0.87)个月。术后1年根据Schatzker-Lambert 标准对患肢功能进行评估:观察组:优20 例,良5 例,优良率96.15%。对照组:优23 例,良7 例,优良率96.77%,观察组优良率与对照组相比差异无统计学意义,见表3。

表3 两组患者临床疗效及骨痂形成时间比较Tab.3 Comparison of clinical efficacy grades and callus formation between two groups 例

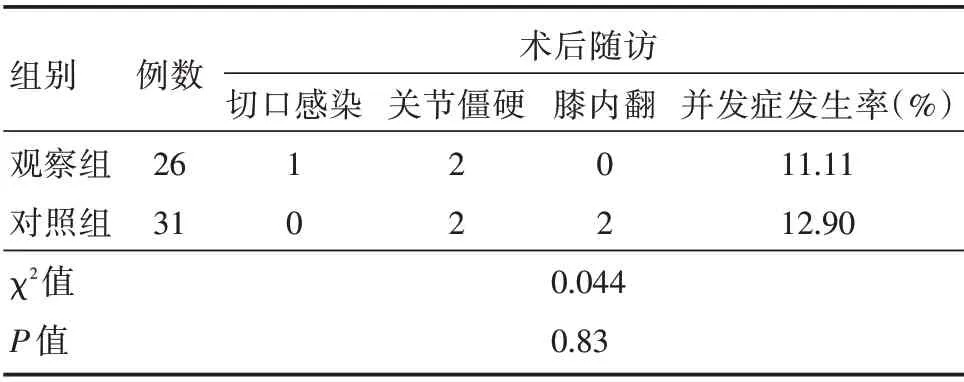

2.3 两组患者术后随访情况比较 观察组患者术后发生膝关节僵硬2 例,通过加强功能康复锻炼后关节功能得到改善,发生术后切口感染1 例,通过规律换药后切口愈合,对照组患者发生术后膝内翻2 例,1 例通过康复锻炼功能得到改善,1 例功能恢复较差,两组患者在并发症发生率方面比较差异无统计学意义(P=0.83),见表4。

表4 两组患者术后随访情况比较Tab.4 Comparison of postoperative conditions between two groups 例

3 讨论

股骨远端由多组肌肉附着,当骨折发生时常会因肌肉牵拉产生移位,增加了术中复位的难度[4-6]。目前国内外文献中所涉及的常见复位方式主要包括徒手牵引复位[7]、利用钢板进行复位[8-9]、牵引床复位[10-11]、应用AO/ASIF 股骨牵开器复位[12]。相较于传统复位方式而言,下肢轴向牵引器所能提供的牵引力量更为长效且方便调整术中患肢的位置,便于手术操作及术中透视,缩短手术时间[13]。相较于手法牵引复位,骨牵引器的构型简单安装简便,骨折端复位后不宜丢失。在复位过程中常不需要行切开复位,在处理复杂类型骨折如C 型骨折时,对髁间可采用有限切开复位,髁上采用闭合复位,这一方法能缩小手术切口,减小了手术创伤[14],同时,其牵引力线与人体下肢力学轴线一致,且牵引过程中可联合周围肌肉等结构对骨折端进行复位,同时,又能避免如AO 牵开器等单边牵引器对骨折旋转移位调节困难的问题。与骨牵引床复位相比,采用LEAD 进行复位能降低会阴部神经损伤的风险。较小的体积及可透视的碳素横杆意味着其对术中透视成像的影响极小且其在术中允许对患肢进行内外旋等位置调整,降低了术中透视难度,减少透视次数,另外,牵引器使用过程中,还可联合诸如顶压、撬拨等多种复位方式进行复位,提升了复位效率。以上诸多优势之处均能使操作者在应用下肢轴向牵引器时能有效缩短手术时间,从而降低了术后感染的发生率。相较于手法牵引复位,骨牵引器构型简单且安装简便,骨折端复位后不宜丢失。在复位过程中常不需要行切开复位,即使是处理复杂类型骨折如C 型骨折,对髁间也可采用有限切开复位,髁上采用闭合复位的方式,减小了手术创伤。另外其在复位过程中还能联合其他复位方式,有效提高了复位效率。需要注意的是,由于需要在髁部预置钢板,应提前设计好钢板于髁部放置的位置,避免因位置不良反复调整影响手术时间。

但骨牵引器复位仍存在不足,其置针操作会增加对骨质的损伤,而若近端进针位置过深或远端髁部进针偏后,会造成血管及神经损伤的风险[15]。

综上所述,应用下肢轴向牵引器辅助复位钢板内固定治疗股骨远端骨折可获得良好的疗效,与徒手复位相比,其能有效缩短复位时间,提高复位效率,缩短手术时间,值得临床推广应用。