柯萨奇病毒A6引起的一起手足口病暴发疫情感染情况和排毒时长研究

2022-04-25孙红敏周沁易汪君君林其洲乔梦凯李德林谢国祥

马 涛,孙红敏,何 敏,周沁易,汪君君,林其洲,乔梦凯,李德林,谢国祥,丁 洁,张 敏*

1南京市疾病预防控制中心急性传染病防制科,2微生物检验科,江苏 南京 210003;3南京市浦口区疾病预防控制中心传染病防制科,江苏 南京 211800

手足口病是由多种肠道病毒引起的急性传染病,常在托幼机构和小学低年级中呈聚集性发病,是我国分布最广泛、流行强度最高的儿童传染病[1-2]。南京市监测显示,自2017 年开始检测柯萨奇病毒A6型(coxsackievirus A6,CV-A6)以来,CV-A6已几乎取代肠道病毒71 型(enterovirus 71,EV-71),与CV-A16共同成为优势毒株[3]。

2018年5月14日11时,南京市某幼儿园向所在辖区疾控中心电话报告,该园近几日出现10多例手足口病患儿。为进一步核实诊断,查明波及的范围,控制疫情进一步传播,市、区疾控中心专业人员组成联合调查组,对本起疫情开展了流行病学调查和处置工作。采集的患儿咽拭子和肛拭子标本经逆转录聚合酶链反应(reverse transcription polymerase chain reaction,RT-PCR)检测,显示CV-A6 型肠道病毒核酸阳性,这是南京市首次报告由CV-A6型肠道病毒引起的手足口病暴发。为进一步了解该病毒隐性感染情况和排毒时长,调查组采集了罹患率较高的两个班级所有儿童咽拭子和肛拭子标本,开展感染情况和排毒时长研究。

1 对象和方法

1.1 对象

本次调查的对象为南京市某幼儿园全体儿童和教职工。参照国家卫生健康委员会印发的《手足口病诊疗指南(2018 年版)》[4],结合现场调查,制定本次暴发的病例定义。可能病例:2018年5月1—27 日,手、足、口腔任一部位出现皮疹(疱疹、斑丘疹)者。确诊病例:可能病例的咽拭子或肛拭子标本经RT-PCR检测CV-A6病毒核酸阳性者。隐性感染者:2018 年5 月1—27 日,无任何临床症状出现,但咽拭子或肛拭子标本经RT-PCR 检测CV-A6病毒核酸阳性者。

1.2 方法

1.2.1 病例搜索和调查

通过浏览“传染病报告信息管理系统”,查看该园儿童健康监测和因病缺课记录,访谈该园保健老师、班级管理人员等方式开展病例搜索。利用病例一览表,通过电话访谈患儿家长,收集患儿基本信息、发病时间、临床特征、既往手足口病史和EV-71疫苗接种情况等信息。

1.2.2 实验室检测

经过知情同意,采集所有病例和罹患率较高的小1 班、中2 班全体儿童的咽拭子和肛拭子标本,利用肠道病毒通用引物,通过RT-PCR方法开展肠道病毒核酸检测,阳性标本再分别检测EV-71、CV-A6和CV-A16 型肠道病毒核酸。对于检测阳性的儿童,每间隔1 周再次采集咽拭子和肛拭子标本,检测CV-A6 病毒核酸,直至连续两次都为阴性时终止采样。

1.3 统计学方法

使用Microsoft Excel 2007 建立病例调查数据库,使用R3.5.2 开展数据分析,连续性变量如年龄、体温、病程等使用中位数(最小值~最大值)进行描述,罹患率或比的比较采用卡方检验;利用survival、survminer 包开展数据统计分析,使用Kaplan-Meier法估算排毒时长及95%可信区间(confidence interval,CI),利用Log-rank检验比较不同性别、不同排毒途径、病例与隐性感染者排毒时长的差异,统计检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 基本情况

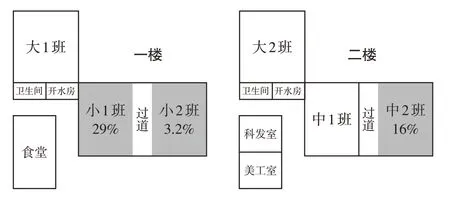

该园为私立幼儿园,位于某小区内。有6 个班级,小、中、大班各2个班级,共有教职工25人,在园儿童208人,其中小1班35人,中2班38人。教学楼分为两层,一楼是小班和大1班3个班级,二楼是中班和大2班3个班级。

截至2018年5月27日,共搜索到病例17例,均为确诊病例,全园儿童罹患率为8.2%(17/208),另发现隐性感染者17例。

2.2 临床特征

病例都有发热(100%)和皮疹(100%)症状,体温中位数为38.6℃(38.0~39.8℃),皮疹主要出现在手(100%)、足(82%)和口腔(71%)部位,均为轻症病例,无脑膜炎症状出现,病程中位数为6 d(3~10 d)。

2.3 流行特征

2.3.1 时间分布

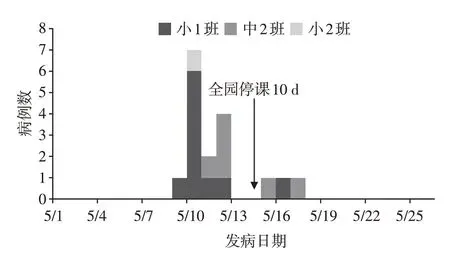

首例病例为小1 班儿童,5 月9 日发病,末例病例发病日期为5 月17 日,首末病例发病时间间隔8 d,发病日期中位数为5月11日。其中小1班和中2班流行曲线都呈现单峰分布,小1班发病高峰出现在5 月10 日,首末病例发病时间间隔7 d;中2 班发病高峰比小1班晚2 d(5月12日),首末病例发病时间间隔6 d。结合手足口病的潜伏期(2~10 d,多为3~5 d[4])判断,符合点源暴露模式,但5月15—17日发病的3例病例也有可能全部或部分是病例引起的二代病例(图1)。

图1 2018 年南京市某幼儿园一起由CV⁃A6 病毒引起的手足口病暴发流行曲线

2.3.2 空间分布

6 个班级中有3 个班级有病例报告,小1 班罹患率为29%(10/35),中2 班罹患率为16%(6/38),小2 班罹患率为3%(1/31),3 个班级罹患率不完全相同(χ2=7.74,P<0.05),而且小1 班罹患率与中2班相比差异无统计学意义(χ2=1.74,P>0.05,图2)。

图2 2018 年南京市某幼儿园一起由CV⁃A6 病毒引起的手足口病暴发病例班级分布

2.3.3 人群分布

教职工中无病例报告。男童罹患率为7.2%(8/111),女童罹患率为9.3%(9/97),性别差异无统计学意义(χ2=0.30,P>0.05)。病例年龄中位数为4岁(3~6岁)。

2.4 卫生学调查

饮水情况:该园供水为市政管网自来水,无二次供水,无桶装水。儿童饮水为开水器烧的开水。

饮食情况:该园设置有一个食堂,食堂仅提供午餐,食物由食堂工作人员分好后送至各班级,各班级食物相同,儿童与教职工食用相同的午餐。

该园卫生环境较好,卫生间配有儿童洗手设施。平时各班级之间并无儿童混班情况,但在5 月10日该园组织全园儿童健康体检,所有儿童曾以班级为单位聚集在一楼大厅。病例均无既往手足口病史,且均未接种过EV71疫苗。

2.5 实验室资料

5 月14 日采集搜索到的17 例可能病例的咽拭子、肛拭子各17 份,检测显示,100%(17/17)CV-A6病毒核酸阳性。5 月16 日采集小1 班和中2 班其他57 名儿童的咽拭子和肛拭子标本,检测显示30%(17/57)CV-A6病毒核酸阳性。

2.6 感染情况和排毒时间调查

2.6.1 感染情况

小1 班和中2 班总感染率为45%(33/73),无症状者中隐性感染比例为30%(17/57),检测阳性者中隐性感染比例为52%(17/33)。小1班感染率(71%,25/35)、无症状者中隐性感染比例(60%,15/25)高于中2 班的感染率(21%,8/38)、无症状者中隐性感染比例(6%,2/32),差异均存在统计学意义(P<0.001);小1 班检测阳性者中隐性感染比例(60%,15/25)高于中2班(25%,2/8),但差异无统计学意义(P>0.05)。

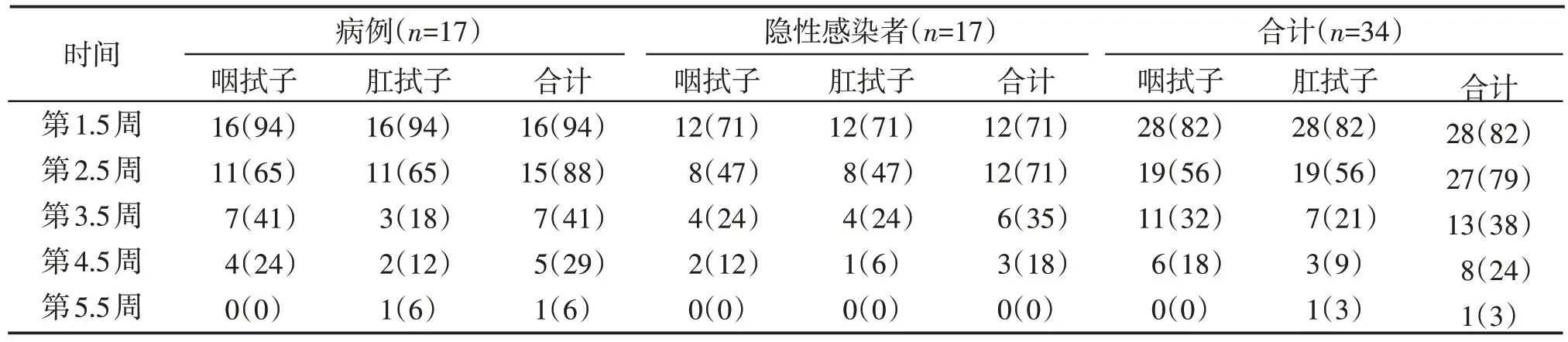

2.6.2 排毒时长

随着时间推移,检测阳性者阳性率逐渐降低,排毒时长最短为1 周内(4 d),最长为5.5 周(39 d),阳性率由第2.5 周的79%下降至第3.5 周的38%。排毒时长中位数为18 d(95%CI:16~25 d),Log-rank检验显示病例与隐性感染者、男性与女性、咽部与肠道排毒时长差异无统计学意义(P>0.05,表1、图3)。

表1 2018年南京市某幼儿园一起由CV⁃A6病毒引起的手足口病暴发病例和隐性感染者排毒时长 [n(%)]

图3 2018年南京市某幼儿园一起由CV⁃A6病毒引起的手足口病暴发排毒时间曲线

2.7 防控措施

全园停课10 d(5 月14—24 日);所有病例和隐性感染者每周开展病原检测1 次,连续2 次阴性者方可返园;开展终末消毒,地面、桌面、门把手、楼梯扶手、厕所等,使用含氯消毒剂消毒,书籍、被褥等采用暴晒消毒,玩具等耐腐蚀物品使用消毒液浸泡消毒,教室加强开窗通风,儿童返校后做好日常消毒;开展肠道病毒病防治知识宣传,做好舆情监测和风险沟通等。

3 讨论

2018 年5 月,南京市首次报告一起由CV-A6 肠道病毒引起的手足口病暴发,发生场所为某幼儿园,病例临床症状较为典型,均有发热,且体温均≥38.0 ℃。经过回顾性病例搜索,首例病例发病向前推一个最长潜伏期未搜索到符合病例定义的病例,推测其传染来源可能为隐性感染者。本次暴发涉及3 个班级,其中小1 班和中2 班罹患率最高,这两个班级流行曲线显示都为单峰分布,提示为点源暴露模式,且中2班高峰比小1班晚2 d,提示可能先在小1 班传播,然后传播至中2 班。卫生学调查排除食源和水源传播,传播方式可能为人人接触或间接接触传播。

肠道病毒感染谱中存在隐性感染者,袁伟、Meng 等[5-6]研究显示,在健康儿童的标本中检出一定比例的肠道病毒核酸阳性,在发生手足口病疫情的班级中阳性率更高[7]。朱海城等[8]在一起CV-A6导致的手足口病暴发中发现阳性率达45%。本研究中,CV-A6肠道病毒的感染率极高,两个罹患率较高班级的感染率达45%,可能由于受到疫情发现、处置及时性和暴露比例、风险的影响,两个班级的感染率和无症状者中隐性感染比例存在统计学差异,但是阳性检测者中隐性感染占比相比无统计学差异,本研究中该指标为52%,孙景異等[9]的研究中发现隐性感染与显性感染比例为1.4∶1,提示CV-A6肠道病毒的致病力较低,在集体单位(班级)中发现手足口病病例时,该指标或可以用来评估潜在的隐性感染者数量。CV-A6 肠道病毒排毒时间较长,排毒时长中位数为18 d(95%CI:16~25 d),最长排毒时间约5 周,与赵仕勇等[10]研究结果一致,与CV-A16排毒时长接近[11-13],排毒时长短于EV-71肠道病毒[14-15]。病例与隐性感染者、男性与女性、咽部与肠道的排毒时长相比无统计学差异,既往研究多是以病例作为研究对象,极少研究隐性感染者的排毒时长,本研究发现,隐性感染者与病例排毒时长并无显著差异,提示潜在的隐性感染者以及咽部和肠道的排毒,可能增加疾病传播的风险。

引起手足口病的肠道病毒有多种,常见的优势毒株为EV-71和CV-A16[16-18]。近年来,CV-A6所占比例升高并逐渐成为优势毒株[1,19-21],肠道病毒传染性强,有研究分析CV-A6的基本再生数为5.04,高于EV-71和CV-A16[22],对CV-A6肠道病毒开展研究具有重大的公共卫生意义。本研究为指导CV-A6 疫情防控提供了科学依据,CV-A6隐性感染比例高,排毒时间长,发生疫情后如防控措施落实不及时、不到位,可能会导致疫情迁延出现。建议提高托幼机构、学校等集体单位手足口病监测的敏感性,发现手足口病病例后应密切关注疫情进展,达到手足口病聚集性或暴发标准的,应及时进行信息报告,按照国家有关方案(指南)的要求,严格落实停课(10 d)、病例隔离(至症状消失后7 d)、环境消毒、晨午检等防控措施,病例和隐性感染者排毒时间长,病例解除隔离返园(校)、班级复课后仍存在排毒可能,应开展持续的健康监测和防控措施,预防疫情再次发生。

本研究仍存在一定的局限性:①未采集幼儿园教职工的标本开展检测;②未开展病毒载量检测,以确定随时间推移病毒载量是否减少以及减少程度变化;③病例以发病日期作为开始排毒时间,隐性感染者开始排毒时间无法准确确定,本研究中隐性感染者的排毒时间使用的是病例发病日期中位数。