问题驱动下的初中数学本质化教学过程设计

2022-04-23李丽容

李丽容

【摘要】数学教学过程设计是一个系统设计并实现学习目标的过程,它直接指导数学教师的课堂教学,影响着数学课堂的教学效果。文章以问题为导向,对“一元一次不等式的解法”的教学过程进行设计,旨在通过在每个教学环节中设置相应的问题串,启发学生思维,并在提出问题与解决问题的过程中,让学生经历数学知识的形成过程,从而揭示数学知识的本质。

【关键词】初中数学;问题驱动;数学本质;教学过程

数学教学过程设计是一个系统设计并实现学习目标的过程,其核心理念是提高教学效率,促进学生的学习与发展。传统的教学过程设计往往着重于设计教师的教学行为,学生的主体性难以体现,教学过程偏向于程序化和规范化。此外,由于不同教师对同一课题的理解不同,对教学设计也会有不同的定位,从而产生不同的教学风格和教学效果。问题驱动是一种创新的教学理念,可以有效激发学生的思考兴趣,引领学生进入深度学习状态,非常贴合初中学生的实际需求。因此,如何以问题为导向设计数学教学过程,进而在提出问题与解决问题的经历中,揭示数学的本质,使得教师的主导作用和学生的主体地位都得以体现,成了许多初中数学教师研究的课题。下面以“一元一次不等式的解法”的教学过程设计为例进行探讨。

从教学内容来看,“一元一次不等式的解法”是人教版九年义务教育七年级下册第九章“不等式与不等式组”中9.2“一元一次不等式”第一节的内容,它既是在一元一次方程学习基础上的再发展,又是以后学习一次函数的铺垫,这部分内容蕴含着“方程、不等式、 函数”三者的内在联系和相互转化,体现了数形结合、分类讨论、归纳、转化等丰富的数学思想方法,能较好地培养学生的观察能力、探究能力、概括能力及创新意识。

从学情来看,学生已学过一元一次方程的概念及解法,有了一定的化归思想,能把较复杂的一元一次方程转化为x=a的形式。因此,在教学中应突出学生的主体地位,鼓励学生采用类比探索,合作交流的学习方式,培养学生的观察、分析、概括能力。教师可从课堂导入、新知探究、新知应用、课堂小结这四个方面进行本质化教学过程设计,帮助学生掌握数学本质。

一、课堂导入:调动已有经验,为新知探究做铺垫

课堂导入作为一堂精彩的数学课是必不可少的重要环节,不仅能够快速集中学生的课堂注意力,激发起学生的学习兴趣和求知欲,同时也为学生进行知识探究做好了铺垫。因此,课堂导入要联系学生的实际情况进行设计,要通过课堂导入唤醒学生的已有经验,帮助学生建立新知与旧知之间的联系,进而构建知识体系。

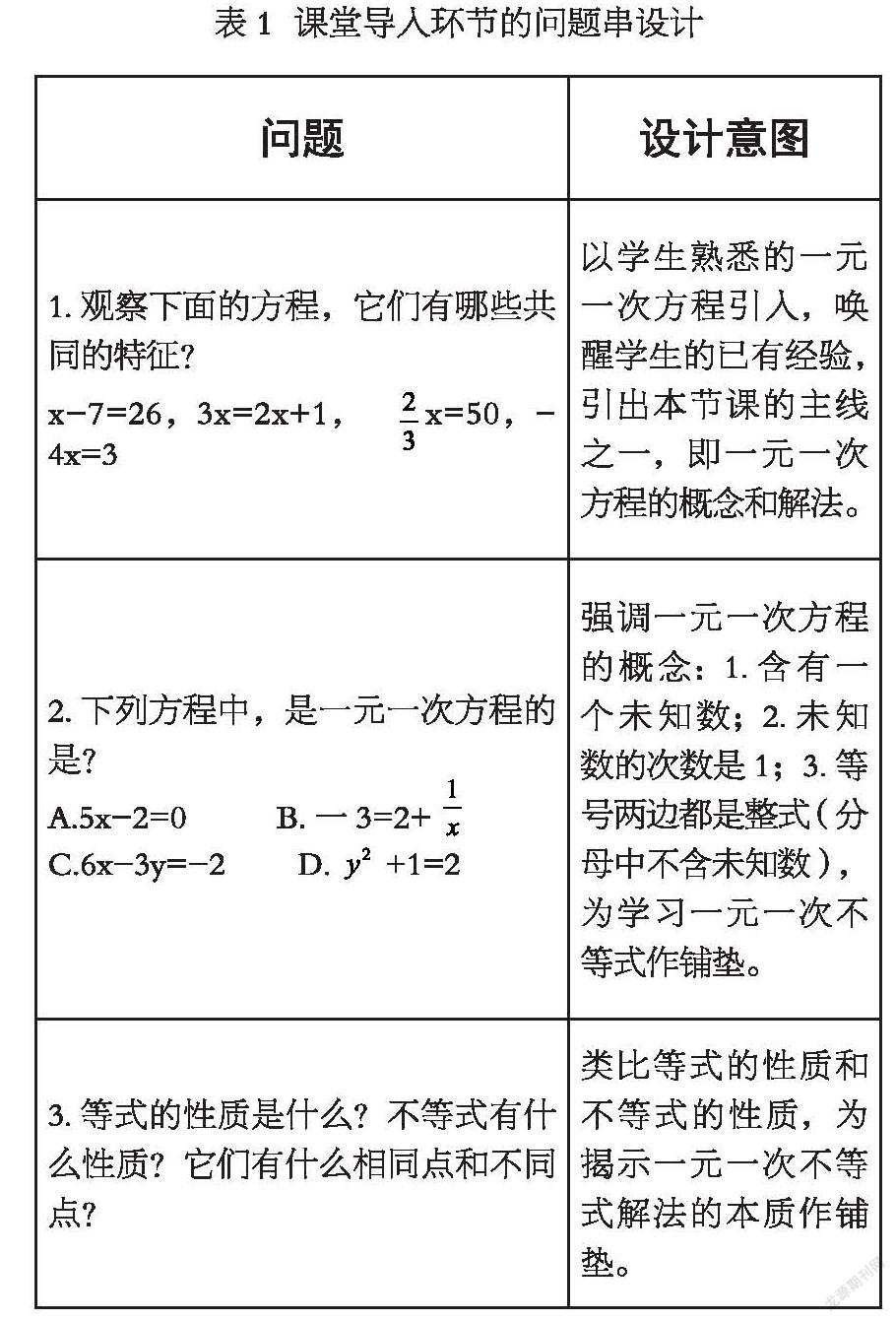

在“一元一次不等式的解法”一课,可以利用一元一次方程作为切入点,提出问题,引导学生思考,唤醒学生的已有经验,帮助学生在复习回顾中,类比一元一次不等式与一元一次方程,并为下一环节的新知探究埋下伏笔,如表1。

二、新知探究:关注思维过程,揭示知识本质

探究即學生在教师的启发引导下,围绕某个数学问题,自主探究或合作探究学习的过程。在探究环节中,教师合理设计问题串,促进学生积极主动地思考,关注学生的思维过程,猜测、探求适当的数学结论或规律,给出解释或证明,使学生直观了解数学知识的发生发展过程,进而领会数学知识的本质。

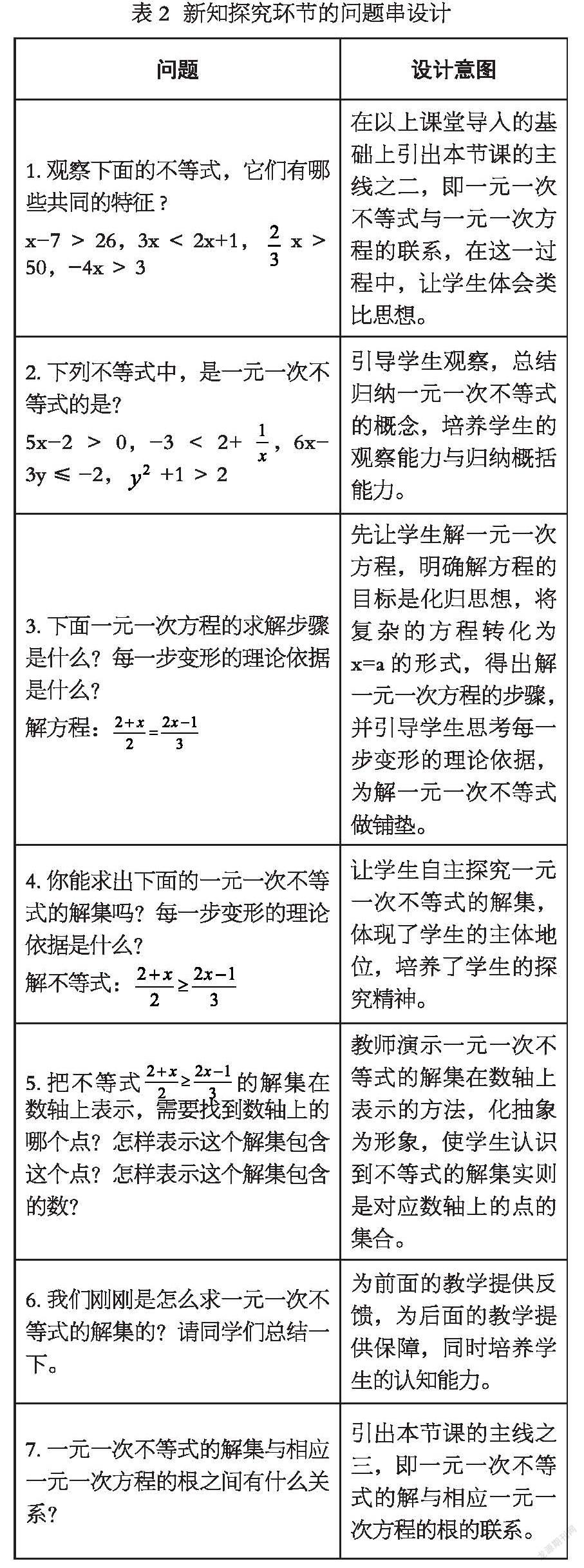

在“一元一次不等式的解法”一课,学生经历了课堂导入环节后,教师可继续引导学生类比求一元一次方程的解与求一元一次不等式的解的方法,从而更进一步建立一元一次不等式与一元一次方程的联系。在整个环节中,教师的重点是引导学生厘清知识之间的联系,依据学生的“最近发展区”设计问题,创设有价值的数学问题串,使学生在经历探究过程后,感悟数学的本质,体会知识的整体性,如表2。

三、新知应用:知识深化,巩固与提高

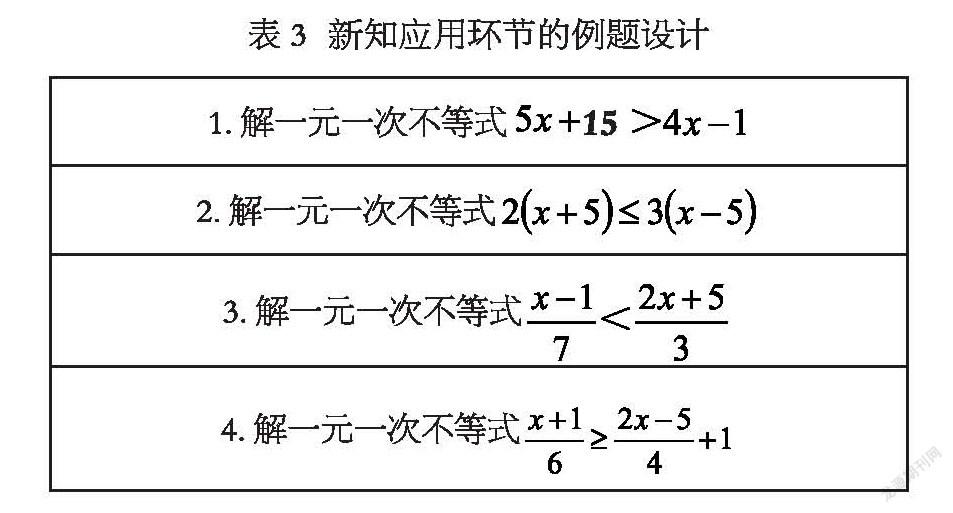

新知应用旨在检验学生的“学”,同时也是对教师“教”的反馈。在“一元一次不等式的解法”一课,学生经历了前面两个环节,对一元一次不等式已经有了一定的理解,也掌握了一元一次不等式的解法,因而教师在该环节可选择四个例题进行教学,让学生独立完成并展示解题过程,这四个一元一次不等式既是例题也是应用,既是一个展示的过程,也是一种自我评价的方式。这样,一方面有助于教师发现学生存在的问题,及时纠正,另一方面有利于深化和提高学生对新知的学习,使其在应用中结合数学知识的本质解决问题,如表3。

四、课堂小结:关注学生的学习获得感

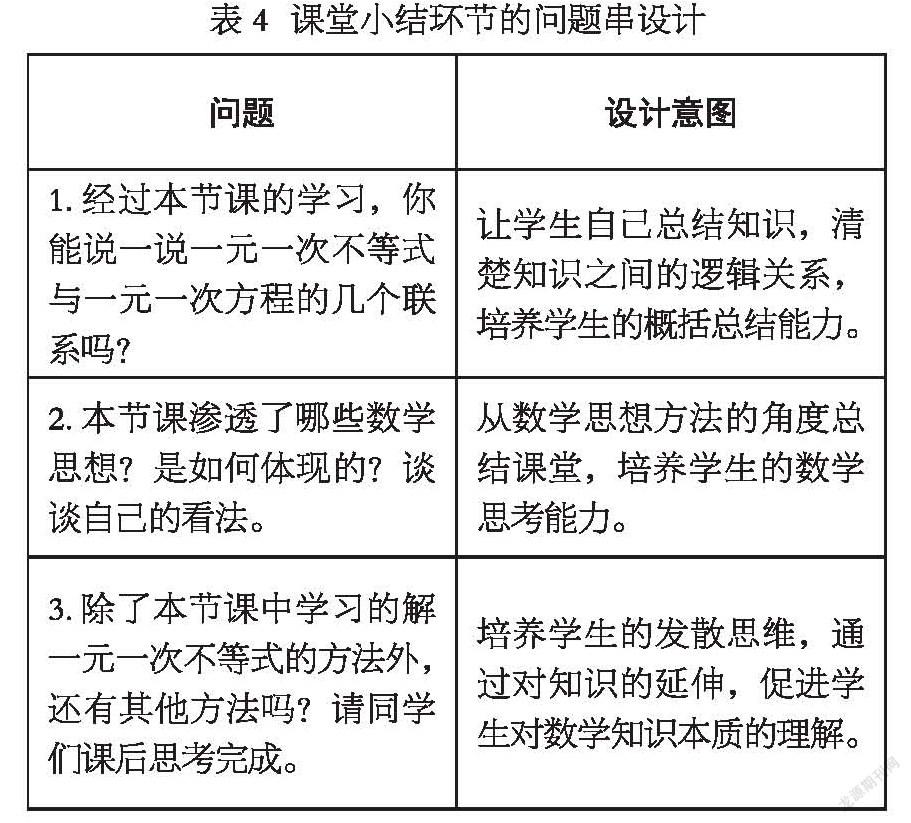

课堂小结不应局限于数学知识的简单罗列,而应该从关注学生的学习结果向关注学生的学习获得感转化。在“一元一次不等式的解法”一课,教师以问题的形式进行课堂小结,通过提出问题, 引导学生思考,进而帮助学生掌握本节课的重难点,培养学生的发散思维,使学生对知识的学习由感性认识上升到理性认识,如表4。

五、课后反思:问题驱动下的初中数学本质化教学过程设计的遵循原则

第一,要精准把握数学教材内容,创造性地使用数学教材。只有精准把握教材内容,紧扣教材教学内容,才能根据实际情况进行再创造。第二,准确把握学生的实际学情。学生是课堂和教学设计中的主体,在进行教学过程设计之前,教师要准确把握学生的实际学情,清楚学生已有的知识经验,确定好学生的学习起点。第三,秉承正确、先进的教学理念。教师要清楚教学的最终目的是促进学生的发展,教师只是学生学习的引路人,教师应尊重课堂的不确定性,认识到“生成”的意外性,教学过程设计要体现学生将会发生的学习行为。第四,勤学习、勤反思、勤总结。教学过程设计是一个教师专业成长的过程,只有不断反复地思考修改,优化教学过程,才能够设计出一节好课来。

著名教育家波利亚说过:学习任何知识的最佳途径是由自己去发现,因为这种发现理解最深。在自主探究中,揭示数学思维,让学生成为知识的发现者和探索者,探究数学思维可视化,让学生知其然更知其所以然,突破教学重难点。这样的教学设计才有可能去指导现实中生成的课堂教学,才能抓住教学的本质,从而实现课程教学目标。

参考文献:

[1]何恩荣,黄永明,叶 丹.问题驱动下的高中数学本质化教学过程设计[J].新课程研究,2021(03).

[2]甘火花.基于数学核心素养培育的教学过程设计[J].教学与管理,2017(35).

[3]何小亚,姚静.中学数学教学设计[M].北京:科学出版社,2016.