墨西哥城大都市圈印第安人居住隔离研究

2022-04-13陶媛

陶 媛

内容提要:本文以墨西哥城大都市圈为研究案例,采用居住隔离评价指标体系,综合运用ArcGIS 空间分析和数理统计方法,对大都市圈的印第安人居住隔离程度进行测度和评价。结果表明:第一,整体上,墨西哥城大都市圈的印第安人存在中低程度的居住隔离,并且从2000年到2010年有逐渐增加的趋势;第二,按收入多少进行分类的印第安人群均存在居住隔离情况,并且高收入群体的非空间居住隔离程度最高,低收入群体的空间聚集程度最高;第三,语言定义的印第安人群的居住隔离程度、空间集聚度和数据稳定性均高于归属感定义的几个指标。本文所揭示的印第安人居住隔离问题将为墨西哥推进民族多样化、制定实施缩小印第安人弱势群体贫富差距的政策项目等提供参考。

一、概述

印第安人是哥伦布发现美洲大陆时当地的原住民。在拉丁美洲(简称“拉美”)各国中,墨西哥的印第安人总数位列第一,相当于10 个人当中就有1 个印第安人。墨西哥城作为墨西哥首都和全国最大城市,其印第安人群体也极具代表性。在墨西哥城镇化的背景下,印第安人从农村到城市移民分为三个阶段:1940—1960年,工业和城市增长吸引大量移民;1961—1990年,墨西哥棉花经济危机导致大量制造业的集中和人口增加;1990年至今,出生在墨西哥城大都市圈的第二代和第三代移民逐渐增加。除了城镇化,印第安人从21世纪初也开始经历第二次种族化,即城市中生长和生活的印第安人与自己故土和祖先的文化产生的隔阂、分离和改变,主要是对印第安人的歧视和偏见以及在政府融入主流文化的引导下,印第安人对自身身份认同和语言、服装和传统文化的丢失。在城镇化和种族化的背景下,印第安人在大都市圈中的就业、住房、医疗健康、教育和法律权利等面临很多不平等待遇。与非印第安人相比,他们承受着高度贫穷、边缘化、低质量住房条件、社会忽略等一系列的问题。印第安人在城市中的居住隔离与这一系列问题有密切联系。因此,研究印第安人的居住隔离现象有利于政府更好地了解这部分弱势群体的具体问题和难处,更有针对性地提出扶持措施。

对于拉美种族居住隔离,已有研究主要从以下两个方面展开讨论。

第一个方面研究的核心议题是拉美社会经济居住隔离。与美国学者从20世纪初就开始全面深入讨论白人和黑人的种族居住隔离不同的是,拉美各国绝大多数研究集中在社会、经济、教育等原因造成的居住隔离。①引用以下文献:Duncan,Otis Dudley,“The Measurement of Population Distribution,” Population Studies,Vol.11,No.1,1957,pp.27-45;Farley,Reynolds,and William H.Frey,“Changes in the Segregation of Whites from Blacks during the 1980s:Small Steps toward a More Integrated Society,” American Sociological Review, Vol.59,No.1,1994,pp.23-45;Harrison,Roderick J.,and Daniel H.Weinberg,“Racial and Ethnic Residential Segregation in 1990,US Bureau of the Census,” Paper presented at the Annual Meetings of the Population Association of America,Denver,Colorado,April 1992;Lieberson,Stanley,A Piece of the Pie:Blacks and White Immigrants since 1880,Berkeley:University of California Press,1980,pp.100-103;Massey,Douglas S,“Ethnic Residential Segregation:A Theoretical Synthesis and Empirical Review,” Sociology and Social Research, Vol.69,No.3,1985,pp.315-350;Massey,Douglas S,“American Apartheid:Segregation and the Making of the Underclass,” American Journal of Sociology, Vol.96,No.2,1990,pp.329–357;Massey,Douglas S,“Segregation and Stratification:A Biosocial Perspective,” Du Bois Review,Vol.1,No.1,2004,pp.7-25;Massey,Douglas S.,and Zoltan L.Hajnal,“The Changing Geographic Structure of Black-White Segregation in the United States,” Social Science Quarterly,Vol.76,No.3,1995,pp.527-542;Agostini C A,Hojman D,Román A,eds.,“Segregación Residencial de Ingresos en el Gran Santiago,1992-2002:una Estimación Robusta,” Eure (Santiago),Vol.42,No.127,2016,pp159-184.首先,社会经济收入水平更高的阶层居住隔离程度更高,穷人次之。其次,更高阶层多居住在城市中心区域,而低阶层多居住在城市边缘区域。

第二个方面研究的核心议题是拉美存在种族居住隔离。首先,拉美种族隔离的研究绝大多数集中在非裔—拉丁美洲(Afro-Latin America)国家,包括巴西、智利等。其次,与美国种族居住隔离类似的是,相关研究绝大多数是以肤色深浅作为种族衡量标准,并将其分为白人和非白人,或者是黑人、棕色人和白人等类别。

本文试图在墨西哥城大都市圈城镇化、分割化的背景下,利用墨西哥国家数据地理统计局的人口和住房社会调查(INGEI-population and housing census)中2000年、2005年和2010年的数据①该数据目前包括2000、2005 和2010年相关年份。2015年的数据不够完整,涉及印第安人的数据量不够;2020年的数据尚且没有发布。以及居住隔离指数来实证考察印第安人的居住隔离程度。具体思路如下:先通过数据获得印第安人(在语言和归属感方面)总的居住隔离指数;接下来将收入分为高、中、低三类,分别考察各个收入门类印第安人的居住隔离程度;最后,根据语言和归属感的定义,分别考察印第安人居住隔离程度的差异。

与已有的研究相比,本文的边际贡献主要体现在研究内容和数据方面。一是研究内容。首先,本文考察了大多数文献认为不存在种族隔离现象的印第安拉美(Indo-Latin America)的城市——墨西哥城大都市圈,有助于提升对该地区种族隔离现象的关注度。其次,本文将对比用语言和归属感定义的印第安人居住隔离状态,与之前种族隔离强调肤色差异不同,与主观的归属感相对比,客观的语言指标更易获得更贴合实际的数据展示。二是研究数据。本文使用的数据有一个优势,即采用了2000—2010年数据,更好展示了居住隔离程度随着时间变化而产生的差异。

本文最重要的发现是,墨西哥城大都市圈的印第安人存在除经济社会因素外的种族隔离,并且在2000—2010年居住隔离程度有所增加。本文还发现:一是高收入印第安人群体,无论是以语言还是归属感衡量,其居住隔离程度最高,低收入印第安人群体次之;二是语言定义的印第安人群体居住隔离程度高于归属感定义的印第安人群体,并且空间聚集程度显著高于后者;三是归属感指标衡量的印第安人群体,2000—2010年在空间聚集上不存在连续性,人群数量变化较大,居住隔离程度也存在较大差异,而这可能与社会调查问题的设置和政府政策有关。基于以上发现,本文认为:对政府而言,一方面应该更多关注印第安人在居住、就业、教育、医疗和公共设施等面临的不平等状况;另一方面就文化多样性而言,应更多地保护受歧视和偏见的、说某种印第安语的印第安人群。本文首先从拉丁美洲社会经济隔离和种族隔离以及墨西哥社会经济隔离和种族隔离四个方面展开文献回顾;然后,提出居住隔离指数的模型及其衡量思路和数据来源;接着,对数据结果进行初步分析和探讨;最后,依据相关结果提出主要结论及政策启示。

二、文献综述

本部分将主要围绕拉美社会经济居住隔离和种族隔离实证研究展开文献回顾。考虑到拉美和墨西哥社会历史文化背景的差别,本文将分别从拉美研究与墨西哥研究两个方面展开。其中,拉美研究部分侧重讨论社会经济居住隔离和种族隔离的测量人群和测量指数,墨西哥研究则侧重于墨西哥城镇化和种族化背景、居住隔离测量人群和指数选择以及印第安人定义的考察。

(一)拉美研究

1.拉美社会经济居住隔离

拉美社会经济居住隔离中体现社会经济维度的变量主要是基于对人群收入和受教育程度的分类。一方面,主要对每户家庭人均收入分类作为经济社会衡量指标。此外,还有生活水平指数以及人群职业分类等。①Molina D O,Osorio P,“Segregación Socio-espacial Urbana en Cuenca,Ecuador,” Analítika:Revista de Análisis Estadístico,Vol.8,2014,pp.27-38; de Córdova G F,Fernández-Maldonado A M,del Pozo J M,“Recent Changes in the Patterns of Socio-Spatial Segregation in Metropolitan Lima,” Habitat International, Vol.54,2016,pp.28-39.另一方面,对家庭户主的受教育年限和程度等进行分类并以此作为经济社会衡量指标。②Molinatti F,“Segregación Residencial Socioeconómica en la Ciudad de Córdoba (Argentina):Tendencias y Patrones Espaciales,” Revista Invi,Vol.28,No.79,2013,pp.61-94;Molinatti F,“Segregación Residencial en la Región Metropolitana de Córdoba en el Nuevo Modelo de Urbanización en Argentina:Censos 2001 y 2010,”Revista Latinoamericana de Población,Vol.15,No.28,2021,pp.63-101.

居住隔离指数主要用非空间指数和空间指数进行测量。一方面,非空间指数测量的主要是分异性指数(Index of dissimilarity)、隔离指数(Index of isolation)和居住隔离指数(Index of segregation)。①Sabatini F,Cáceres G,Cerda J,“Segregación Residencial en las Principales Ciudades Chilenas:Tendencias de las Tres últimas Décadas y Posibles Cursos de Acción,” Eure (Santiago),Vol.27,No.82,2001,pp.21-42;Rodríguez Vignoli J,Segregación Residencial Socioeconómica:¿ Qué es?,¿ Cómo se mide?,¿ Qué está pasando?,¿ Importa?,Cepal,2001,pp.49-50.另一方面,空间指数测量主要是莫兰指数(Moran’s I),包括全局莫兰指数(Global Moran’s I)和局部莫兰指数(Local Moran’s I)。另外,数据来源主要是各个国家统计局住房和人口社会调查的数据库。例如,阿根廷2000年和2010年国家人口住房和生活社会调查数据(CNPHVCenso Nacional de Población,Hogares y Vivienda),厄瓜多尔2010年国家人口和住房社会调查数据(el Censo de poblacion y vivienda),智利1992年、2002年和2003年卡森社会调查数据(la encuesta Casen),阿根廷1991年、2001年和2008年国家数据统计和社会调查数据库(INDEC-el Instituto Nacional de Estadística y Censos)。②Sabatini F,“The Social Spatial Segregation in the Cities of Latin America,” Social Development.Strategy Document.Washington,DC:Inter-American Development Bank,Sustainable Development Department,Social Programs Division IADB, 2003,pp.13-14.

社会经济等级的高低与居住隔离程度大小以及城市空间分布存在一定的联系。一种观点认为,在拉美国家中,低收入非正规就业的贫穷人群居住隔离程度高于经济社会层级高的富裕人群。③Telles E E,“Residential Segregation by Skin Color in Brazil,” American Sociological Review,1992,pp.186-197.另一种观点则认为,高收入和教育程度较高的人群居住隔离程度高于低收入和低等受教育群体,并且位于中间的中等收入群体居住隔离程度不明显。社会经济等级的高低与城市分布的关系体现在高、中社会经济阶层的人群主要居住在城市历史中心,而低层级的人群主要居住在城市边缘地区。沙巴帝尼(Sabatini)认为,拉美居住隔离的特点是传统的隔离形式,即上层和中层阶级居住在城市历史中心,穷人居住在城市边缘或者历史城中心条件差的地方。莫里娜(Molina)发现,厄瓜多尔的第三大城市昆卡(Cuenca)社会经济层次更高的人群更多居住在多美班巴(Tomebamba)河沿河地区,社会经济层次更低的人群更多居住在城市北部和西部边缘地区。莫里那蒂(Molinatti)发现,阿根廷中等受教育程度群体仍然居住在传统城市中心区域,高等受教育群体由城市中心向城市边缘发展,低等受教育群体仍然占据城市边缘地区。

2.拉美种族居住隔离

拉美种族居住隔离的研究对象主要集中在非洲拉丁美洲(Afro-Latin America)国家。例如,德耶(Telles)探讨了巴西的种族、如非洲裔人群的居住隔离情况。之后,他又考察了1980年和1991年巴西圣保罗和里约热内卢等5 个城市的种族居住隔离程度。①Telles E E,Racial Classification,Race in another America:the Significance of Skin Color in Brazil,Princeton University Press,2004,pp.81-84.沃脱维茨(Wójtowicz)研究了2010年巴西14 个大城市的隔离程度,萨巴帝尼(Sabatini)研究了2002年智利3 个城市圣地亚哥(Santiago)、得目哥(Temuco)和伊齐格(Iquique)的印第安人的居住隔离情况,罗洽(Rocha)用2010年巴西40 个大城市的社会调查数据衡量了白人与黑人、白人与棕色人以及黑人与棕色人这3 组人群的居住隔离程度。②Wójtowicz M, La Segregación Racial en las Grandes Regiones Metropolitanas Brasileñas Seleccionadas,Desafíos de las Metrópolis:Efectos Ambientales y Sociales.Tendencias Geográficas II,1th edition,Universidad Autónoma del Estado de México Press,2016,pp.77-90;Sabatini F,Rasse A,“Segregación Espacial de Hogares Indígenas en Ciudades Chilenas,” Andamios,Vol.14,No.35,2017,pp.309-333;Da Rocha Valente R,Berry B J L,“Residential Segregation by Skin Color:Brazil Revisited,” Latin American Research Review,Vol.55,No.2,2020,pp.207-226.

拉美种族居住隔离中最主要和应用最为广泛的两大理论分别是包含社会经济因素的空间同化理论(Spatial Assimilation Theory)和包含种族歧视和偏见的住所分层理论(Place Stratification Theory)。早期的空间同化理论认为,造成居住隔离的主要原因是经济、人力和资本条件的差异。而不同种族的居住隔离也是因为社会经济等级的差异使得其与多数人群社会形成隔离。后期的住所分层理论认为,种族居住隔离形成的原因主要是多数人群对少数人群的种族歧视所造成的,如住房歧视、肤色和语言歧视、偏见等。③Chung Su-Yeul,Lawrence A.Brown,“Racial or Ethnic Residential Sorting in Spatial Context:Testing the Explanatory Frameworks,” Urban Geography,Vol.28,No.4,2007,pp.312–339;Gordon,Milton M,Assimilation in American Life, New York:Oxford University Press,1964,pp.19-60;Iceland,John,Cicely Sharpe,and Erika Steinmetz,“Class Differences in African American Residential Patterns in US Metropolitan Areas:1990–2000,”Social Science Research,Vol.34,No.1,2005,pp.252–266; Logan,John R.,and Harvey L.Molotch,Urban Fortunes:The Political Economy of Place,Berkeley:University of California Press,2007,pp.33-50;Yinger,J,“Discrimination in Mortgage Lending:a Literature Review,” Mortgage Lending,Racial Discrimination,and Federal Policy, 2018,pp.29-73.更确切地说,不同人群的居住和社会融合形式取决于该人群在社会歧视和偏好链中所处的位置。①Charles,Camille Z.,“Dynamics of Racial Residential Segregation,” Annual Review of Sociology,Vol.29,2003,pp.167–207;White,Michael J.and Jennifer E.Glick,“The Impact of Immigration on Residential Segregation,” in Immigration and Opportunity,New York:Russell Sage Foundation,1999,pp.345–372.

拉美种族居住隔离的实证研究显示,从整体上来说,拉美的居住隔离程度比较温和,没有美国种族居住隔离程度高。例如,在早期研究中,德耶认为巴西的种族或少数民族隔离主要集中在低收入群体中,并且非洲裔的人群居住隔离程度要小于美国种族的隔离程度。之后,他又比较了巴西城市和美国城市居住隔离指数的差别,发现巴西城市白人和非白人之间的分异性指数(Index of dissimilarity)要小于美国的相关指数,同时巴西的接触性指数(Exposure)要大于美国的相关指数,意味着种族之间具有更多的空间交流;另一方面,作者探讨了除经济社会层次因素外造成居住隔离的种族因素,将收入从低到高分为6 个等级,发现同一等级收入中白人和黑人、白人和棕色人之间仍然存在居住隔离的情况,并且前者居住隔离程度最大。虽然巴西种族居住隔离程度比美国更为温和,但仍然存在着种族居住隔离情况。沃脱维茨发现所有城市的分异性指数都没有超过0.5,原因可能是:如果社会调查采取更小的地理单位,种族隔离指数会增大。巴西城市的种族隔离程度比较温和,要小于美国的种族隔离程度,社会经济原因可以解释富人和穷人之间的居住隔离程度,但并不能完全解释种族隔离。萨巴帝尼发现,印第安人的居住隔离程度要小于低收入人群的居住隔离程度。罗洽用2010年、2000年、1990年与1980年的数据进行对比,发现相较于美国的隔离程度,巴西种族隔离程度更为温和,并且这30年间种族隔离程度在不断下降,尤其是白人与棕色人、黑人与棕色人之间的隔离程度。同时,罗洽为了进一步探索除经济社会层面对于种族隔离的影响,在住所分层理论的框架下,将收入从低到高分为6等,发现在同一收入水平下,高收入水平人群种族隔离程度最大,尤其是白人与黑人之间的种族隔离。

拉美种族居住隔离采用传统的隔离指数,其数据多来源于国家社会调查数据库。例如,萨巴帝尼利用分异性指数和隔离指数来衡量智利居住隔离程度。德耶用巴西圣保罗和里约热内卢等5 个城市1980年和1991年的社会调查数据,以分异性指数和隔离指数衡量城市居住隔离程度。沃脱维茨和罗洽用巴西大城市数据衡量种族隔离,如白人与黑人、白人与棕色人以及黑人与棕色人这3 组的居住隔离程度。

(二)墨西哥研究

1.墨西哥城镇化和种族化

墨西哥城镇化和种族化是印第安人居住隔离的大背景。维拉斯戈(Velasco)认为,墨西哥的印第安人移民分为以下三个时期。一是20世纪中叶到1980年,这一阶段的移民主要是在工业化浪潮下,墨西哥从农村到城市移民开始流动。二是1980年到1999年,这一阶段印第安人移民主要是在大城市定居。而且,在墨西哥经济危机的背景下,中产阶级减少,贫穷阶层人数增多。移民在适应城市生活的同时,开始产生对语言和传统印第安人习俗的淡化。三是在1999—2000年,这阶段城市印第安人不再与农村概念相联系,而是被视作文化多样性的一部分。经过50年的移民迁徙,印第安人的第二代和第三代移民与其老家的联系薄弱,民族自我归属感降低,同时逐渐放弃使用印第安语言。①Velasco Ortiz L,“Migraciones Indígenas a las Ciudades de México y Tijuana,” Papeles de población,Vol.13,No.52,2007,pp.183-209.另一方面,沃艾米诚(Oehmichen)认为,印第安人群从2000年开始经历第二次种族化,即印第安移民认为他们的文化语言是墨西哥历史社会文化多样性的一部分,而不是像第一次种族化那样一味地对其否认。②Oehmichen C,“La multiculturalidad de la Ciudad de México y los Derechos Indígenas,” Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol.46,No.188-189,2003,pp.147-168.孟克隆(Monkkonen)总结了拉美居住隔离的四个原动力:社会经济、城市扩张、土地使用和住房市场。③Monkkonen P,“Housing Finance Reform and Increasing Socioeconomic Segregation in Mexico,”International Journal of Urban and Regional Research, Vol.36,No.4,2012,pp.757-772.

2.墨西哥社会经济居住隔离

墨西哥社会经济居住隔离中体现社会经济维度的变量主要是基于对人群收入和受教育程度进行分类。

一种方法是直接对收入水平进行分类。例如,桑切斯(Sánchez)的收入分类是按照两种类型,一是将家庭平均收入在人群中排名在0%至50%的分为低收入群体,在50%至90%的分为中收入群体,在90%至100%分为高收入群体,二是将收入按照百分比等分为5 份。①Sánchez Peña L,“¿ Viviendo Cada Vez más Separados? Un Análisis Multigrupo de la Segregación Residencial en la Ciudad de México,1990-2005,” Estudios Demográficos y Urbanos,Vol.27,No.1,2012,pp.57-93.孟克龙(Monkkonen)以收入为主衡量社会经济维度,将人群分为低收入(等于或低于最低收入)、高收入(等于或高于五倍最低收入)和平均收入。之后,他又聚焦墨西哥100 个大型城市从教育和收入两个方面考察了居住隔离程度的变化水平。②Monkkonen P,Comandon A,Escamilla J A M,eds.,“Urban Sprawl and the Growing Geographic Scale of Segregation in Mexico,1990–2010,” Habitat International,Vol.73,2018,pp.89-95.阿伊萨(Ariza)从收入、受教育程度和工作这三个方面对墨西哥城、瓜达拉哈拉(Guadalajara)和蒙特雷(Monterrey)三个城市的人群进行划分。③Ariza M,Solís P,“Dinámica Socioeconómica y Segregación Espacial en Tres Áreas Metropolitanas de México,1990 y 2000,” Estudios Sociológicos, 2009,pp.171-209.

另一种方法是按照收入和受教育程度等对人群进行分组。阿奇娜(Aguilar)用群聚性(Clustering)的方法将人群从生活方式和社会经济状况两个维度分成了6 组,分别是城市边缘的农业居民、居民区的白领工作者、城市边缘的无产者、城市精英人群、混合居住区的居民和中等受教育者。④Aguilar A G,Mateos P,“Diferenciación Sociodemográfica del Espacio Urbano de la Ciudad de México,”Eure (Santiago),Vol.37,No.110,2011,pp.5-30.佩雷斯(Pérez)将人群从社会经济层面的标准(是否用有所有服务、是否拥有所有设施、是否接受过基础教育以上的教育、是否有工作等方面)区分为四组。⑤Pérez-Tamayo B N,Gil-Alonso F and Bayona-i-Carrasco J,“La Segregación Socioespacial en Culiacán,México (2000-2010):¿ de la Ciudad Dual a la Ciudad Fragmentada?,” Estudios Demográficos y Urbanos,Vol.32,No.3,2017,pp.547-591.

墨西哥居住隔离主要用传统居住隔离指标衡量,其数据绝大部分来自墨西哥国家统计局。一方面,居住隔离指数包括莫兰指数、信息指数(Index of Information)、隔离指数、德尔塔指数(Index of Delta)、绝对集中指数(Index of Absolute Group)和社会隔离指数(SDI)等。①Aguilar A G,Mateos P,“Diferenciación Sociodemográfica del Espacio Urbano de la Ciudad de México,” Eure(Santiago),Vol.37,No.110,2011,pp.5-30;Pérez-Tamayo B N,Gil-Alonso F,Bayona-i-Carrasco J,“La Segregación Socioespacial en Culiacán,México (2000-2010):¿ de la Ciudad Dual a la Ciudad Fragmentada?,” Estudios Demográficos y Urbanos,Vol.32,No.3,2017,pp.547-591;Vilalta Perdomo C J,“Comentarios y Mediciones sobre la Segregación Espacial en la Ciudad de México,” Estudios Demográficos y Urbanos, Vol.23,No.2,2008,pp.375-413;Koike Quintanar S A,Urban Structure,Labor Market,Informal Employment and Gender in Mexico City,PhD Dissertation,Universitat Autònoma de Barcelona,2015.另一方面,相关数据来源包括墨西哥国家数据地理统计局(INEGI-Institute National Geographic Statistics)、民生和地方可持续发展委员会(la Dirección de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable del Conapo)和社会发展政策评估全国委员会(CONEVAL-National Council for Evaluation of Social Development Policy)等社会调查数据库。有观点认为,居住隔离指数随时间变化并无太大改变。例如,卡洛斯(Carlos)对墨西哥城进行了空间社会经济居住隔离的衡量,发现1995年和2000年的居住隔离指数并无大的变化。但另一种观点认为,居住隔离指数在更加微观的地理单位上有所增长。例如,菲斯切尔(Fischer)发现墨西哥城居住隔离的两个特点:第一,墨西哥城的居住隔离程度没有其他拉美城市那么显著和突出;第二,虽然说更小地理单位的居住隔离程度不断增加,但大的地理单位的社会经济层面的居住隔离仍旧占主导地位。②Fischer K,Jäger J,Parnreiter C,“Transformación Económica,Políticas y Producción de la Segregación Social en Chile y México,” Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 2003,p.7.阿奇娜发现,墨西哥城大都市圈的居住隔离程度变得更为分散和碎片化。贝隆(Bayón)概括了1990年以来墨西哥城大都市圈居住隔离的主要特点,即中上层阶级居住隔离程度在宏观层面上有所降低,如市(Municipality)和区(Delegation)等,但在微观层面上有所增加,如最小地理单位社区(Estrato)。③Bayón M C,Saraví G A,“The Cultural Dimensions of Urban Fragmentation:Segregation,Sociability,and Inequality in Mexico City,” Latin American Perspectives,Vol.40,No.2,2013,pp.35-52.他还认为,墨西哥城大都市圈的居住隔离开始从大的范围缩小到更小的地理单位。④Bayón M C,Saraví G A,“Place,Class Interaction,and Urban Segregation:Experiencing Inequality in México City,” Space and Culture,Vol.21,No.3,2018,pp.291-305.佩雷斯发现,更精细的统计单位意味着更高的居住隔离程度。孟克隆对墨西哥100 个大型城市从教育和收入两个方面考察了居住隔离程度的变化水平,发现居住隔离程度和中心性程度的增加趋势。

社会经济阶层与居住隔离程度和城市空间分布存在关系。一方面,部分研究认为,高收入群体居住隔离程度最高。例如,桑切斯发现,高收入群体居住隔离程度最高,中低收入群体居住隔离程度比较中等。阿奇娜发现,墨西哥城大都市圈城市精英人群居住隔离程度最高。另一方面,大部分研究发现,高社会经济阶层的人群大多居住在城市中心地区,而低层级的人群居住在城市边缘地区。例如,边缘地区无产者(主要是国内移民)和边缘农业居民进行了融合,白领阶层更多聚集在城市主干道周围,在墨西哥联邦区的南部和北部形成了大部分的碎片化融合混合居住区。贝隆梳理了墨西哥城大都市圈居住隔离自1990年以来的主要特点:一是中上层阶级居住隔离形式上更加封闭化,二是在整个都市圈层面,东部是贫穷人群最为聚集的地方,并且边缘在扩展,而都市圈中心和西北部是富有阶层集中的地方。他还发现,墨西哥城大都市圈城市边缘地区居民曾经是农业居民为主,现在国内移民等低收入群体因城市中心地价升高等原因也开始聚集到城市边缘。科伊克用墨西哥城大都市圈地区最小地理单位(比如社区)中的社会隔离指数来测量经济社会方面的居住隔离程度,高的社会隔离指数意味着高的贫穷水平。研究发现,富裕地区集中在城市中心和西部,贫穷地区集中在城市的边缘地带,并且莫兰指数显示存在一定程度的空间自相关(Spatial Autocorrelation)度。佩雷斯发现,社会经济状况更好的群体通常居住在城市中心公共设施和服务更好的地方,并向城市西北部延伸,同时城市也由传统的中心—边缘格局向碎片化发展。

3.墨西哥种族居住隔离

印第安人的城市空间分布显示该人群大多居住在城市边缘,居住条件、基础设施等都比非印第安人差。沃艾米诚以墨西哥城为中心研究发现,墨西哥土著印第安人的社会不平等反映在城市空间上,并且根据墨西哥国家数据地理统计局1993年的社会调查发现,墨西哥大概有80 万人的家庭户主或配偶讲的是63 种国家土著语言之一。印第安移民主要聚居在城市中心瓜伍尔特蒙克区(Cuauhetmoc)、本努斯蒂阿罗卡兰莎区(Venustiano Carranza)和城市东部和东北部的边缘地区,那里地价便宜,缺水(水渠、水沟、古河床所在地),同时缺少基础服务。在城市中心的印第安人主要以手工业为生,在混合居住区(与中高阶层)和城市边缘地区的印第安人以低收入群体为主,并且需要高额的交通费。①Oehmichen C,“Espacio Urbano y Segregación Étnica en la Ciudad de México,” Papeles de Población,Vol.7,No.28,2001,pp.181-197.赫尔兰德斯(Hernandez)以墨西哥城都市河谷大都市圈(ZMVM)为例,研究居住在此区域的印第安人的社会和人口特征,研究中定义印第安人是通过他们是否说一门印第安语(户主或其配偶说一门印第安语)或者依照他们自己的身份认同,研究统计了整个墨西哥都市城大都市圈区域,每个区印第安人的占比,以是否说印第安语和是否有印第安人身份认同加以区别。2000年,墨西哥国家数据地理统计局人口和住房社会调查数据显示,整个墨西哥城河谷地区大于5 岁的人口有31万人,其中土著主要分布在墨西哥城联邦自治区(District federal of Mexico City)中心区域和城中心周边的内环地带,通过建筑材料和周围设施以及是否拥有独立厨房和健康服务等方面衡量印第安人的居住环境。研究发现,印第安人比非印第安人居住条件更差、更贫穷。②Hernández Bringas H H,Flores Arenales R,Ponce Sernicharo G,et al,“La Población Indígena en la Zona Metropolitana del Valle de México,2000,” Papeles de Población, Vol.12,No.47,2006,pp.155-200.

在空间同化理论(Spatial Assimilation Theory)框架下,印第安人居住隔离和高、低收入人群相比,其居住隔离程度不高。例如,孟克隆根据墨西哥国家数据地理统计局人口和住房社会调查数据,将人群分为低、高收入、非正规就业和印第安人四个类别(此研究中是否为印第安人的判断标准为是否说一门印第安语,因为肤色不好统计),根据均质性(Evenness)、群聚性(Clustering)、集中性(Concentration)和向心性(Centralization)这四个方面判断衡量四个种群的居住隔离程度。③Massey D S,Denton N A,“The Dimensions of Residential Segregation,” Social Forces,Vol.67,No.2,1988,pp.281-315.研究发现,印第安人在更小、更边缘的空间居住,收入低并从事非正规行业。墨西哥城有54%的人群为非正规就业,其中5.7%为印第安人,低收入人群占比37%。均质性显示,印第安人有高度的社会隔离属性,但比美国和欧洲的黑人和拉丁裔等少数族裔低,原因可能是:墨西哥在城镇化过程中推行的印第安人的集体土地所有制。莫兰指数显示,印第安人在四个群体中聚集程度最低,可能与其小聚居、大杂居的现象有关。中心性显示,印第安人在四个群体中最低,居住分散、且呈现边缘居住的趋势。边缘居住,另外,密集性比低收入人群和非正规工作人群高,更加符合小聚居大杂居的猜测。①Monkkonen P,“La Segregación Residencial en el México Urbano:Niveles y Patrones,” EURE (Santiago),Vol.38,No.114,2012,pp.125-146.波波罗用分异性指数和基尼指数(Index of Gini)衡量拉丁美洲10 个国家的主要城市发现,墨西哥城印第安人的居住隔离程度为15.4,且程度,基尼指数显示印第安人的集中性程度高于非印第安人。②Del Popolo F,Oyarce A M,Ribotta B,eds.,Indigenous Peoples and Urban Settlements:Spatial Distribution,Internal Migration and Living Conditions,CEPAL,2007,p.26.

4.墨西哥印第安人定义标准

与非洲拉美国家(Afro-Latin America)不同,墨西哥的印第安人群主要是通过语言来定义,而非外在的肤色等因素,主要原因是印第安拉美国家(Indo-Latin America)以印第安人与白人混血后代人群(Mestizaje)为主。德耶(Telles)发现,基于历史文化殖民等因素,在拉美各个国家中,墨西哥的印第安人与白人混血后代人群最具主导地位,而其他国家的印第安人与白人混血后代人群概念没有墨西哥强。③Telles E,Flores R,“Not just Color:Whiteness,Nation,and Status in Latin America,” Hispanic American Historical Review,Vol.93,No.3,2013,pp.411-449.德耶又以拉美四国为研究基础,研究发现,肤色并不能作为衡量印第安人的唯一标准,并且各个国家的历史、政治和文化背景不同,自我认同的印第安人与肤色之间的联系也大相径庭。④Telles E,Paschel T,“Who is Black,White,or Mixed Race? How Skin Color,Status,and Nation Shape Racial Classification in Latin America,” American Journal of Sociology,Vol.120,No.3,2014,pp.864-907.他还探讨了拉美八国的社会调查中肤色和自我种族认同2 个指标对种族不平等现象的概括程度,发现黑人和黑人与印第安人的混血后代人群不同的是,印第安人群即使控制了肤色和社会等级,也会在回归中保持显著特征,说明印第安人认同的群体更多地反映了非表面(肤色)的特点,更多体现在语言或方言等内在层面。⑤Telles E,Flores R D,Urrea-Giraldo F,“Pigmentocracies:Educational Inequality,Skin Color and Census Ethnoracial Identification in Eight Latin American Countries,” Research in Social Stratification and Mobility,Vol.40,2015,pp.39-58.维拉瑞奥尔(Villarreal)认为,与非洲拉美国家(如巴西等)不同的是,印第安拉美国家包括墨西哥和中美洲大部分国家区分印第安人和非印第安人并非通过外表特征(如肤色等),而是通过语言、主观的自身归属感和文化实践等方面进行划分,并且有研究认为,在墨西哥通过外表特征区别印第安人并不是重要的指标。①Villarreal A,“Ethnic Identification and its Consequences for Measuring Inequality in Mexico,” American Sociological Review, Vol.79,No.4,2014,pp.775-806.

在语言作为传统定义印第安人群指标的基础上,近年来墨西哥政府增加了“自我认同感”这一指标。维拉瑞奥尔发现,墨西哥2000年以前一直用是否说印第安语作为衡量印第安人的唯一标准。一方面,少数民族代际传递之间语言的流失现象严重;另一方面,在城镇化和少数民族聚居地的背景下,相关情况有助于语言的保留和传递。2000年,墨西哥政府在社会调查中添加了自我归属感作为定义印第安人的另一指标。弗洛雷斯认为,秘鲁和墨西哥拥有拉美最多的印第安人群,20世纪以来,两国在社会调查中均以语言作为判定是否为印第安人的唯一依据,但墨西哥从2000年开始、秘鲁从2017年开始,将印第安人的身份认同纳入参考依据。②Flores R D,Sulmont D,“To be or not to be? Material Incentives and Indigenous Identification in Latin America,” Ethnic and Racial Studies,2020,pp.1-21.

相较自我认同指标,语言指标更客观。一方面,语言指标更客观地代表了更弱势和贫穷的印第安人群。例如,纳吉尔认为构成种族的两大基石:一是种族身份认同;二是种族文化,包括语言、宗教、艺术、音乐和服饰等构成的真实的种族文化背景。身份认同可能会因为个人的政治或经济利益而作为一种策略发生变化,更具有主观性,而非客观性。③Nagel J,“Constructing Ethnicity:Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture,” Social problems,Vol.41,No.1,1994,pp.152-176.维阿威尔(Weaver)发现,印第安人的文化认同感并不是一个静态的衡量指标,而是会随着社会、经济和政治等因素影响不断发生变化,语言和自我认同感两个指标都有各自的适用性,寻求唯一正确的指标是局限的做法。④Weaver H N,“Indigenous Identity:What is it,and Who Really has it?” American Indian Quarterly,Vol.25,No.2,2001,pp.240-255.维拉瑞奥尔发现,2000年的调查数据只是简单提问受访者代表整个家庭成员是否具有自我认同感,而2010年数据做出了一些调整,将提问改为受访者自身是否具有自我认同感。与语言相比,自我认同感拥有更加模糊的社会边界。尤其是近年来,墨西哥政府大力宣传文化多样性,印第安人自我认同

感随之提升,伴随着自豪感的提升,有复兴之势,有象征性的意味在里面。而语言拥有更加严格的边界,是更加可靠的指标,更加能代表绝大部分的弱势群体,并且更能帮助政府制定有针对性的社会项目。萨多瓦尔(Sandoval)发现,墨西哥除了以是否说印第安语作为衡量印第安人身份标准以外,还包括其他方法,如是否有自我归属感,家庭户主是否说印第安语,家庭户主是否有自我归属感,是否居住在印第安语人群集中度高的地方等。①Sandoval-Forero E A,Montoya-Arce B J,Barreto-Villanueva A,Hitos Demográficos del Siglo XXI:Población Indígena,México,Universidad Autónoma del Estado de México Press,2014,p.42.而且,对说印第安语的家庭人口来说,他们都表现出高程度的贫穷和弱势状态,无论是说哪一门印第安语。②Castells,Manuel,La Era de la Información:Economía,Sociedad y Cultura,Siglo XXI,Vol.3,2004,p.12;Del Popolo,Fabiana,Ana María Oyarce y Bruno Ribotta,“Indígenas Urbanos en América Latina:algunos Resultados Censales y su Relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio”,en Notas de Población,CEPAL,No.86,2009,p.115;Tuirán,Rodolfo,“Lo Doméstico como Estructurante y Estructurado.Identidad,Prácticas y Propiedades Normativas”,en Cristina Gomes,(compiladora),Procesos Sociales,Población y Familia.Alternativas Teóricas y Empíricas en las Investigaciones sobre Vida Doméstica,Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),México,2001,p.11.莫雷洛认为,玻利维亚对印第安人身份认同的社会调查中在2001年和2012年发生的提问方式的改变,是造成印第安人统计人口占比从62%降低到41%的主要原因。另一方面,说印第安语人群受到歧视更多,并且人数在减少。③Moreno Morales D E,“The Mysterious Case of the Disappearing Indians:Changes in Self-identification as Indigenous in the Latest Inter-census Period in Bolivia,” Latin American and Caribbean Ethnic Studies,Vol.14,No.2,2019,pp.151-170.沃艾米陈发现,从墨西哥中部和南部到墨西哥城的印第安人移民数量巨大,1990年的墨西哥国家数据地理统计局数据显示,家庭户主或配偶说63 种印第安语的人数总共80 多万人,并且主要聚集在墨西哥联邦自治区边缘地区和周围市区的边缘地带。同时,印第安人代际之间语言流失现象很严重,基于歧视和多方面因素,很多第二代和第三代移民已经不说印第安语了。伊万(Iván)认为,印第安人家庭的衡量标准是户主或配偶或其他家长说一门印第安语。根据数据显示,说印第安语的人群占比逐年下降,从1895年的16.6%下降到2008年的7.03%。这一方面归因于受到国家同化政策的冲击,另一方面则归因于印第安语在主流文化中用处很小并受到歧视。④González de Alba I G,“Poverty in Mexico from an Ethnic Perspective,” Journal of Human Development and Capabilities,” Vol.11,No.3,2010,pp.449-465.

(三)研究假设

假设1:墨西哥城大都市圈印第安人(包括两种衡量指标:是否说印第安语或是否有印第安种族归属感)存在社会经济居住隔离。(依据空间同化理论)

假设2:在同等收入情况下,除社会经济因素外,还存在歧视和偏见等对墨西哥城大都市圈印第安人(包括两种衡量指标)与非印第安人的居住隔离程度的影响。(依据住所分层理论)

假设3:歧视和偏见对墨西哥城大都市圈印第安人(说印第安语)居住隔离的影响要大于对印第安人(群体归属感)居住隔离的影响。根据住所分层理论,语言比自我认同能够更客观地定义印第安人的身份,说印第安语的印第安人受到的歧视更大,居住隔离程度更高。

三、研究数据和模型

(一)研究数据

数据来源于墨西哥国家地理信息统计局,2000年、2005年和2010年人口住房社会调查数据。所选取数据包含的地理空间是墨西哥首都墨西哥城大都市圈,即包括墨西哥城联邦自治区(Federal District of Mexico City)管辖下的16 个区和墨西哥州(State of Mexico)管辖下的其中59 个区,共为75 个区。同时,研究将人群划分为印第安人群和非印第安人群。印第安人群以两个标准分别衡量,一是是否说印第安语,二是是否有印第安人群体归属感,这两个指标均在调查数据中有所体现,2005年调查数据中没有归属感这一指标。非印第安人的划分即是两种衡量方式的反面,即不说印第安语的人群和没有印第安人归属感的人群。收入分类是按照家庭平均收入从低到高排序,0%至50%的人群为低收入群体,50%至90%的人群为中收入群体,90%至100%的人群为高收入群体。

(二)研究模型

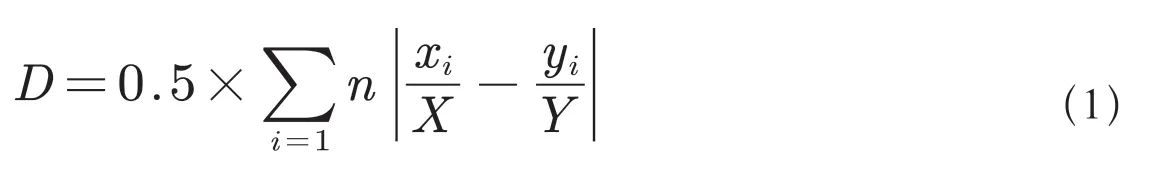

1.分异性指数

分异性指数也称为相异指数。本研究中用以测量印第安人的居住隔离程度,是用时最长和适用范围最广泛的居住隔离衡量指数之一。其指数的直观含义是:为了达到人群的均匀分布需要重新空间定位分布的少数群体的百分比。指数取值范围在0 到1 之间,用以表示隔离程度的大小。0 意味着两个群体在研究区域内完全平均分布,1 意味着研究群体完全隔离。在公式(1)中,xi表示在i 研究区域中X 群体的人数(即i 区的印第安人数,两个指标,归属感和语言),X 表示在整个研究区域(即墨西哥城大都市圈)中X 群体的总人数(即印第安人的总人数)。yi表示在i 研究区域中Y 群体的人数(即i 区的非印第安人数),Y 表示在整个研究区域中Y 群体的总人数(即非印第安人的总人数)。

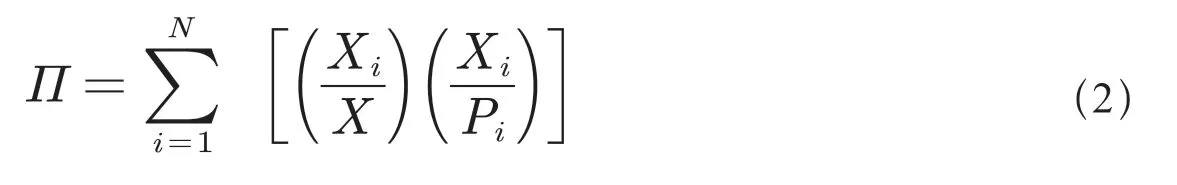

2.隔离指数

隔离指数是用以测量居住隔离中暴露程度(exposure)的指标之一。其指数的直观含义是:在某区域中的少数群体与其他区域中的少数群体碰面的可能性大小。指标取值越大,意味着碰面可能性越大,即居住隔离程度越高,反之亦然。在公式(2)中,X 即是少数群体的总人数(即墨西哥城大都市圈内印第安人的总人数),Xi即是在i 区内印第安人人数,Pi即是i 区内各种群体的总人数,N 表示墨西哥城大都市圈内各个区的汇总。

3.向心性指数

向心性指数长期以来作为衡量居住隔离最简单的指数被社会学家广泛应用,用来衡量研究群体的郊区化趋势。Xcc即居住在城市中心区域(CBD)中的研究群体总人数,X 即在整个研究区域的总人数(墨西哥城大都市圈),Pcc即两个数据相除后获得的百分比Pcc=Xcc/X。

4.莫兰指数

莫兰指数主要是用来测量空间群聚性(Clustering)。空间自相关分析主要解释了研究区域内邻近空间单元属性上的依赖性和异质性,包括全局空间自相关和局部空间自相关。本文用全局空间自相关判断印第安人群体居住空间是否存在聚集现象,用局部空间自相关进一步识别聚集的空间位置,用聚类图(LISA)识别出印第安人群在空间上的聚集类型。莫兰指数(Index of Moran’s I)的公式(3)和(4)所示。式中:Xi、Xj分别是在区域单元i、j 的观测值;¯X 为各区域单元的均值;n 是区域单元数目;Wij是空间权重矩阵,可按空间邻接关系或空间距离来构建,本文采用的是空间邻接关系。莫兰指数取值一般在[-1,1]之间,显著为正表示印第安人群在空间上存在集聚现象,值越高表明集聚程度越高。

莫兰指数:

局部莫兰指数:

四、检验结果

(一)非空间的数据

1.总体数据

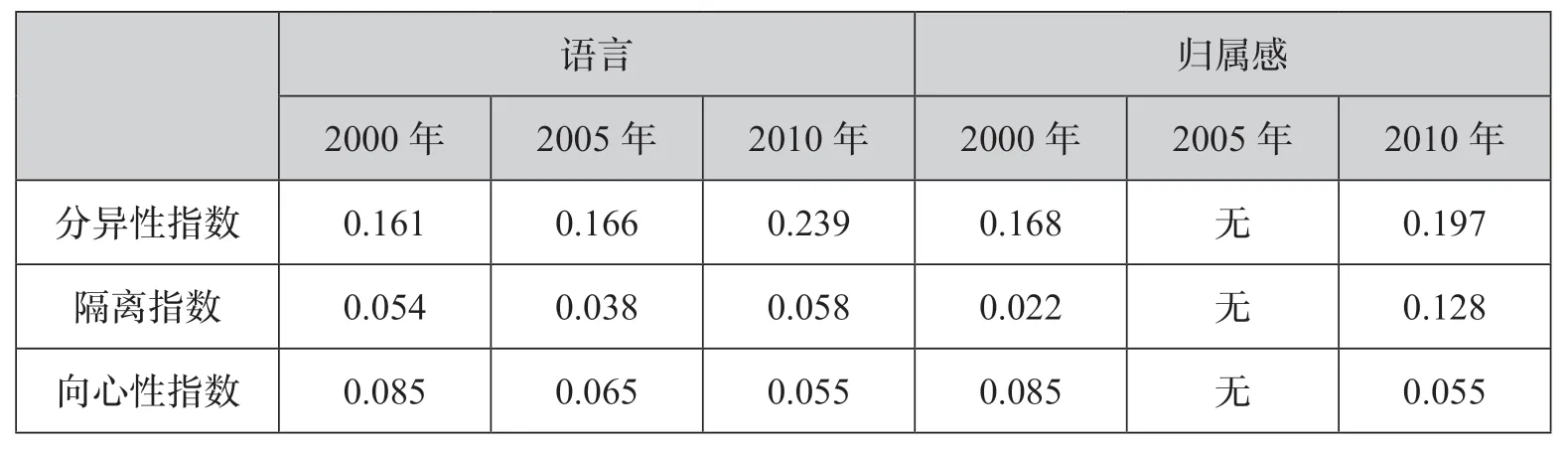

表1 墨西哥城大都市圈总体的非空间居住隔离指数

①语言衡量

整体来说,墨西哥城大都市圈隔离指数并不是很高,并且随时间也不是完全的单调变化,可能是在市(Municipality)基础上计算的隔离指数,会比在街道或社区的范围内做的指数更小。分异性指数(Index of dissimilarity)在2000年和2005年变化不大,但2010年的指数明显提高,墨西哥城大都市圈居住隔离程度变大。隔离指数(Index of isolation)在2005年降低,其余两年保持一致的水平。向心性指数(Index of centralization)逐年下降,可明显看出,印第安人在整个墨西哥城范围内逐渐出现从城市中心向城市郊区边缘扩展的趋势。

②归属感衡量

语言指标衡量的印第安人隔离指数整体比用归属感衡量印第安人的居住隔离指数更高。这种现象值得深思,说同一方言的群体更易形成聚集从而形成居住隔离,这一现象在中国大城市也有出现,如温州村等。因缺乏2005年数据,可以看到分异性指数(Index of dissimilarity)增加,墨西哥大都市圈居住隔离程度变大。隔离指数(Index of isolation)和向心性指数(Index of centralization)逐年下降,可以看出中心向边缘扩展的趋势。

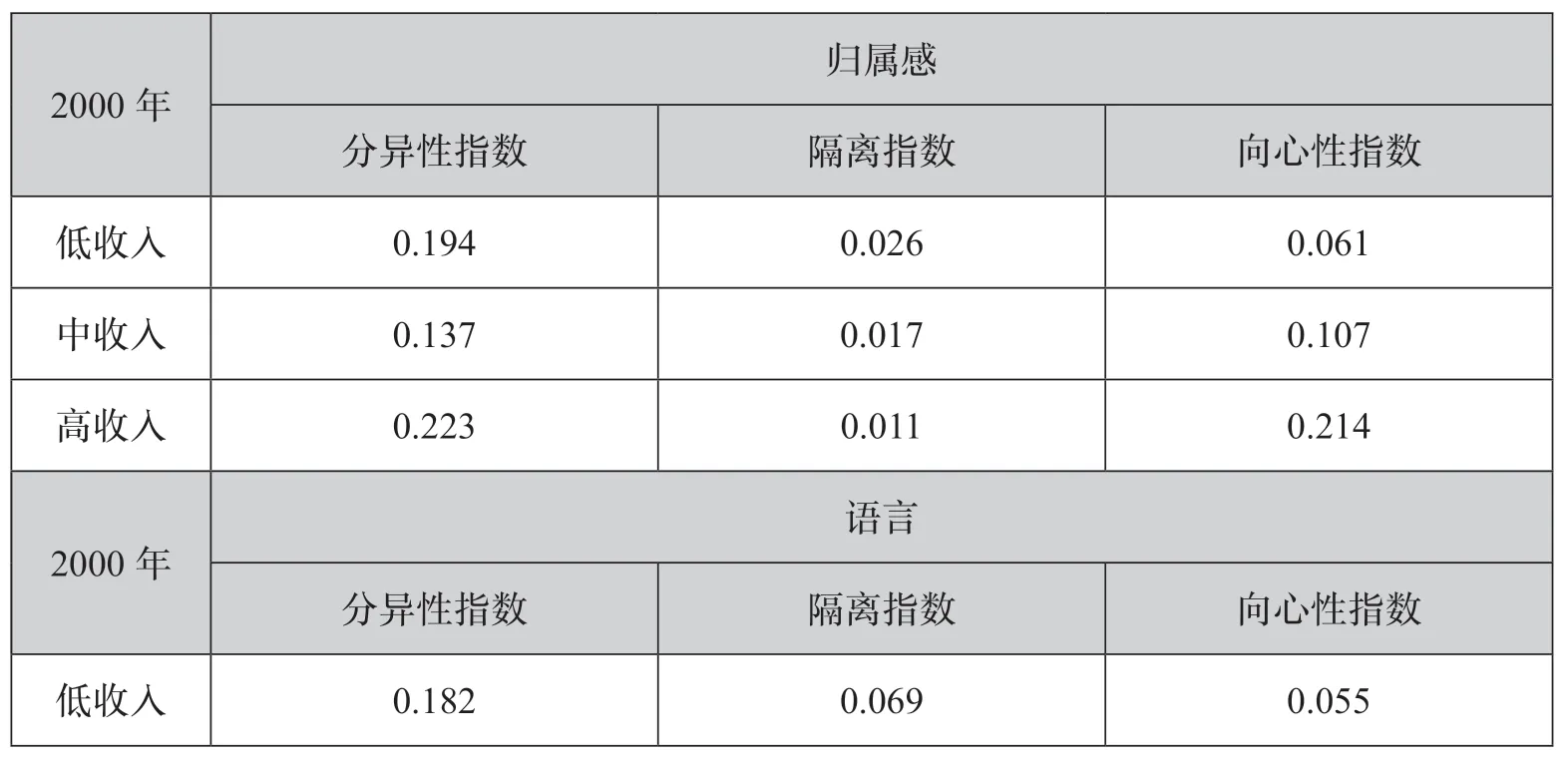

2.根据收入多少进行人群分类的非空间数据

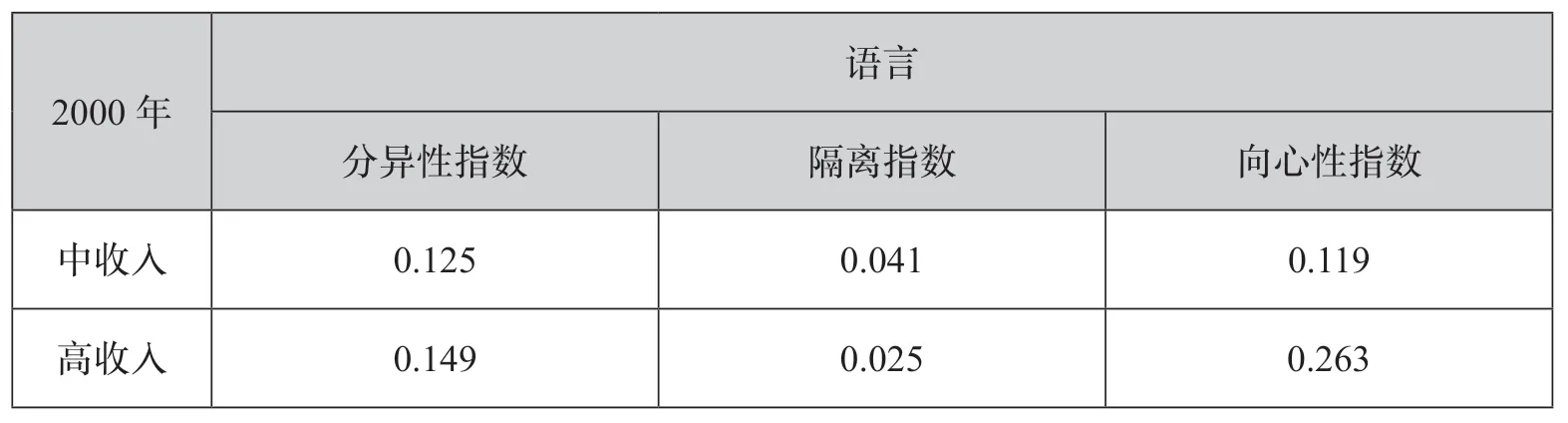

表2和表3分别显示了墨西哥大都市圈2000年和2010年根据收入多少进行人群分类的非空间数据。

表2 2000年墨西哥城大都市圈根据收入分类的非空间数据

(续表)

表3 2010年墨西哥城大都市圈根据收入分类的非空间数据

(1)分异性指数

不管是低收入、中等收入还是高收入,语言的分异性指数从2000年到2010年都是增加趋势,也就是说居住隔离程度加深。2000年,低收入的分异性指数最高,居住隔离程度最大(0.181),但2010年又变成高收入的居住隔离程度最大(0.273)。2000年和2010年都是中等收入的语言判断的印第安人群体居住隔离程度最小,低收入人群和高收入人群隔离程度相对较大。归属感的分异性指数除了低收入略微下降外,中等收入和高收入人群从2000年到2010年都是增加趋势。2000年,高收入的分异性指数最高,居住隔离程度最大(0.222)。2010年,高收入居住隔离程度最大为0.246,但2000年和2010年都是中等收入的语言判断的印第安人群体居住隔离程度最小,低收入人群和高收入人群隔离程度相对较大。以语言和归属感判断的印第安人群体,在2000年语言的居住隔离分异性指数总体上都小于归属感的分异性指数,其中高收入相差8 个百分点,中低收入群体相差1 个百分点,但2010年语言的居住隔离指数都大于归属感的居住隔离指数,并且中高低收入的相差程度均达到3 至5 个百分点。

(2)隔离指数

语言的隔离指数,不管是低、中、高收入,从2000年到2010年都是略微增加的趋势。2000年,低收入的隔离指数最高(0.068),高收入隔离指数最低(0.025),2010年仍是低收入隔离指数最高(0.073),高收入隔离指数为0.027。由此可见,低收入群体的居住隔离程度相对较高。归属感衡量的隔离指数,不管是低、中、高收入,从2000年到2010年都是增加的趋势,并且增加的幅度很大。2000年是低收入人群最高(0.026),2010年仍是低收入人群最高(0.15),高收入群体最低。其中低、中、高收入群体增长的隔离指数幅度都很大,尤其是低收入群体,接近13 个百分点,这是很值得探究的部分。2000年,语言的隔离指数整体大于归属感的隔离指数,2010年却是归属感的隔离指数整体上大于语言的隔离指数,并且增长幅度均超过6 个百分点。

(3)向心性指数

语言衡量的向心性指数显示,不管是低、中、高收入从2000年到2010年都是降低的趋势。2000年,向心性指数最高的是高收入群体(0.263),最低的是低收入群体(0.055),2010年,向心性指数最高的还是高收入群体(0.184),最低的是低收入群体(0.038)。归属感衡量的向心性指数显示,低、中收入群体从2000年到2010年是略微降低,高收入人群却是略微升高。2000年,向心性指数最高的是高收入群体(0.213),最低的是低收入群体(0.061),2010年,向心性指数最高的还是高收入群体(0.220),最低的是低收入群体(0.035)。语言和归属感的向心性指数,中、低收入在2000年和2010年都比较接近,只是高收入的向心性指数在2000年语言大于归属感,而2010年归属感又大于语言的向心性指数。

(二)空间数据分析

1.印第安人所占空间百分比数据

(1)归属感指标

在归属指标方面,2010年,印第安人在一环CBD 内占比高,并且在墨西哥城联邦自治区内占比高的地区也多为三环内,在墨西哥城大都市圈范围内占比高的地区也是靠近墨西哥城联邦自治区的三环内,总体来说,该群体集中在城市中心区域。2010年,印第安人在一环CBD 内占比降低,并且在墨西哥城联邦自治区内占比高的也多为三环地区,二环地区占比减少,在墨西哥城大都市圈范围内占比高的地区向四环和五环地区扩散。整体上,墨西哥城联邦自治区内是“中心—边缘”分布形式,并且呈现出由向城市中心向城市郊区发展扩散的趋势。从整个墨西哥城来看,在四环和五环的城市郊区,印第安人占比主要由城中心向北面和西面扩散。

(2)语言指标

在语言指标方面,2010年,印第安人在中心一环CBD 区域占比较高,在墨西哥城联邦自治区内占比也偏高,其在二环、三环和四环均分布较高,在墨西哥城大都市圈内占比高的区域也是围绕自治区的四环内区域,总体上集中在城市中心区域。2005年,印第安人在中心一环CBD 区域占比减少,墨西哥城联邦自治区的占比也减少,仅是南边的四环的一个大区,在墨西哥城大都市圈范围内占比较高的区域向四环发展。2010年数据显示,在中心一环CBD 地区占比进一步减少,墨西哥城联邦自治区的占比也进一步减少,在墨西哥城大都市圈内进一步向四环和五环发展。印第安人群体整体上呈现“中心—边缘”分布,并逐年向城市边缘地区发展,以墨西哥城联邦自治区为中心向西北边和东边扩散。

(3)归属感和语言指标

从归属感指标和语言指标的综合分析上看,印第安人在该区域总体上来说分布差异并不大,只是归属感指标衡量的印第安人主要向大都市圈西北方向发展扩散,而语言指标衡量的印第安人主要向城市的东部发展扩散。

2.莫兰指数

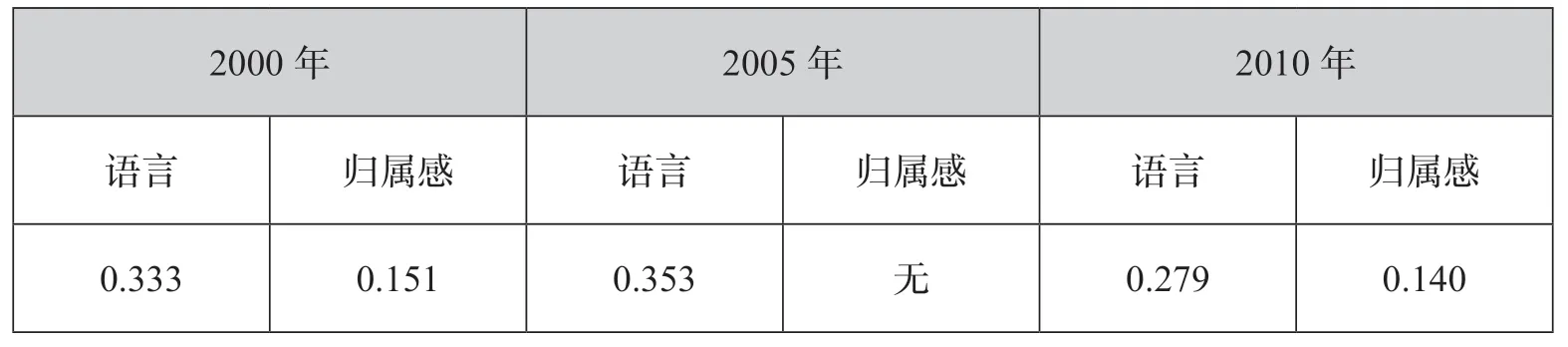

表4 2000—2010年墨西哥城大都市圈全局莫兰指数

我们不难发现,以归属感为指标衡量的印第安人在2000年和2010年变化不大,存在较低程度的居住隔离。而以语言指标衡量的印第安人在2005年居住隔离程度最高,其数值为0.353,并且3年数据均显示其比归属感具有更高的居住隔离程度。

根据2000—2010年墨西哥大都市圈的局部莫兰指数,我们得到四种聚类方式即“高高”“高低”“低低”和“低高”。“高高”聚类意味着选定的区域超过平均值并且周围围绕着同样超过平均值的区域,“低低”聚类意味着选定的区域低于平均值并且周围围绕着同样低于平均值的区域。我们不难发现,以语言为标准衡量的印第安人主要聚集在墨西哥城联邦自治区的西南角的3 环和4 环区域,即城市郊区,并且居住隔离区域高高聚类有逐年缩减的趋势。以归属感指标衡量的印第安人主要聚集在墨西哥城联邦区的西南角3 环和4 环的城市郊区,并且2010年在城市中心形成了“低低”聚类,即在城市中心以归属感定义的印第安人数量进一步减少,且向城市边缘郊区地带扩散。

3.根据收入多少进行人群分类的莫兰指数

表7 2000—2010年墨西哥城大都市圈全局莫兰指数

语言层面的莫兰指数显示,低收入群体在2000年和2010年的空间聚集程度最高,分别是0.396 和0.303,中等收入群体分别是0.286 和0.237,高收入群体空间聚集现象不太明显,数值接近于0。2000—2010年,莫兰指数均为下降趋势,说明在地理单位市(Municipality)的层级上空间聚集程度有所下降。

归属感层面的莫兰指数显示,低收入群体在2000年和2010年的空间聚集程度最高,分别是0.046 和0.126,其次是中等收入群体,分别是0.018 和0.125,高收入群体空间聚集现象不太明显,数值接近于0,2000年甚至还小于0,为空间分散状态。2000—2010年,莫兰指数均为上升趋势,上升幅度显著,中收入甚至大于10 个百分点,说明在地理单位市的层级上空间聚集程度有所增加。

将语言和归属感相比较发现,语言的空间聚集程度显著高于归属感的空间聚集程度,低收入群体空间聚集现象最为明显。

4.按收入多少进行人群分类的局部莫兰指数

以语言为衡量标准的印第安人,2000年,其低收入群体主要聚集在以下地区:墨西哥城联邦自治区东南角的3 环和4 环区域,墨西哥州紧邻墨西哥城联邦自治区的东侧3 环和4 环小部分区域,墨西哥城大都市圈西北侧的4 环区域。中等收入群体与低收入群体空间聚集范围大致相似,只是联邦自治区外的空间聚集区域更向东侧延伸。高收入群体聚集在墨西哥城联邦自治区的东南角3 环和4 环区域。2010年,低收入群体与2000年聚集空间大致相似,但比2000年略微少了一部分东侧紧邻联邦自治区的聚集空间。中等收入群体主要聚集在墨西哥城联邦自治区中部偏南的3 环区域和墨西哥州紧邻墨西哥城联邦自治区的东侧3 环区域,比2000年减少了大部分联邦自治区内的聚集空间,并且联邦自治区外部聚集空间与低收入群体重合。高收入群体空间聚集比2000年进一步缩小。

以归属感指标为衡量标准的印第安人,2000年,其低收入群体主要聚集靠近联邦自治区北部外东侧的3 环4 环区域。中等收入群体主要聚集联邦自治区北部外部向北延伸的长条形区域。高收入群体聚集不明显。2010年,低收入群体主要聚集在联邦自治区东部外侧的4 环区域和墨西哥城大都市圈北部的5 环区域,与2000年相比,空间聚集变化大。中等收入与低收入群体聚集空间大部分重合,只是多出了联邦自治区内部东侧的小部分聚集空间,与2000年相比,空间聚集变化大。高收入群体空间聚集不明显。

2000—2010年,语言的空间聚集情况比归属感空间聚集情况更为稳定,并且呈现出减弱的趋势,空间聚集面积在原有基础上有所减少。语言衡量的低收入群体、如印第安人更多在联邦自治区内的3 环和4 环聚集,而2000年归属感衡量的低收入印第安人更多在都市圈外部边缘郊区5 环等区域聚集,这是值得深化的研究空间。

五、结论

基于2000年、2005年和2010年墨西哥国家数据地理国际局人口和住房社会调查数据库,本文利用衡量居住隔离的四个指标(分异性指数、隔离指数、向心性指数和莫兰指数)对墨西哥大都市圈印第安人的居住隔离程度进行了衡量。经过数据分析,本文得出如下结论:第一,在空间同化理论框架下,墨西哥城大都市圈的印第安人,无论是基于语言定义还是归属感定义的人群,均存在中、低程度的居住隔离;第二,在住所分层理论框架下,墨西哥大都市圈的印第安人仍然存在中等程度的居住隔离,高收入居住隔离程度最高,低收入次之,最低居住隔离程度的是中等收入群体;第三,就最重要的非空间的居住隔离指数,即分异性指数(Index of Dissimilarity)而言,2010年,印第安人(基于语言分类)居住隔离程度高于印第安人(基于归属感分类的居住隔离程度),2000年印第安人(基于语言分类)居住隔离程度低于印第安人(基于归属感分类的居住隔离程度);就空间莫兰数据而言,不论是2000年还是2010年,印第安人(基于语言分类)空间集聚度均显著高于印第安人(基于归属感分类)的空间聚集程度。其中,2000年和2010年的印第安人(基于归属感分类)无论是非空间指数还是空间指数均存在很大的不同,指数变动较大,空间聚集上也不像语言指标那样存在一定的连续性。主要原因包括以下两点。一是社会调查数据针对是否有归属感这一提问,2000年和2010年的问题改变较大,2000年是询问被调查者一人身份代表全家回答整个家庭是否具有印第安人归属感,而2010年是询问被调查者本身而不代表家庭是否具有印第安人归属感,因而可能增加了具有归属感人数,扩大了样本范围,这从2000年归属感人数远远小于2010年归属感人数可以得到证实。二是墨西哥政府从2000年开始加强印第安人的文化认同,从单一的墨西哥国家民族同化政策转向文化民族多样性建设,包括印第安人文化的复兴等政策,可能提升了公民对自身文化的认同,进而增加了样本数量。

本文的理论价值主要体现在:“居住隔离”这一概念主要是在美国兴起,应用于针对不同肤色的种族人群的种族居住隔离程度研究,在拉美更多的文献关注的是不同收入之间的居住隔离程度,很少有文献涉及少数民族的层次。在非洲拉美国家,学者德耶等人开始关注种族肤色的居住隔离。但在中美洲国家,如墨西哥这个拉美地区印第安人最多的国家,学者绝大部分只是考虑了空间同化理论中收入造成的居住隔离,而没有从歧视、偏见等角度探讨印第安人在墨西哥的种族隔离程度。另外,极少数学者考虑到墨西哥印第安人的居住隔离,也仅仅局限于和低收入群体、非正规就业群体、高收入群体等进行比较,而没有对印第安人群体自身进行分析。墨西哥社会调查中印第安人自我归属感这一指标是2000年以后才开始实行的,与之前一直使用的语言指标进行对比,语言作为更加客观的指标,更深地反映了歧视和偏见对印第安人居住隔离的影响,加深了住所分层理论的认识。

自20世纪中叶以来,墨西哥政府一直对国家民族进行主流化影响,使印第安人和白种人的混血后代人群之间的界限越来越模糊,所以大部分学者认为,墨西哥不存在种族隔离。而21世纪初期,墨西哥政府的一系列保护民族多样化、复兴本国印第安文化的措施,又在无形中增加了很多自我民族认同感的人群。然而,作为说印第安语的印第安人,因语言本身的客观性,他们其实代表了较为真实和弱势的那一部分印第安人群体,其获得政府的关注却不够多,得到的保护和支持也较为欠缺,居住隔离附带的一系列问题,如就业、医疗保险、住房设施和公共设施等没有得到政府足够的重视。虽然随着主流文化的影响,印第安人移民的第二代、第三代等说印第安语的人群在逐渐减少,但在社会调查中应该一直保留以语言定义印第安人这一项,这代表着更需要帮助和保护的弱势群体,该群体应得到足够的关注。

墨西哥作为印第安人最多的国家,有其特殊性,并不能代表拉美大多数国家。每个国家因其历史、文化、殖民背景差异的原因,对于印第安人群体和其他种族的定义均有所差别,居住隔离程度也会有所不同。另外,本文采用的数据是以墨西哥城大都市圈的市(Municipality)作为行政单位来衡量居住隔离程度的,如果以更小的地理行政单位(如村落)来衡量,居住隔离程度应该会更大,更能具体反映印第安人的社区居住隔离程度,在城镇化加剧分割的大背景下更是如此。

在今后的研究中,一是可以在新的数据公布后做进一步的探索和整理,并将其与之前的数据进行对比,从而更加立体和全面地呈现墨西哥城大都市圈近20年来印第安人居住隔离的情况;二是可以拓展研究的拉美国家,看其他拉美国家是否也同样存在着印第安人的居住隔离;三是如何以更小的地理单位来更加精确地描述印第安人的居住隔离程度。另外,居住隔离不仅体现在收入水平,在住房市场上也有所体现,这些都是可以在未来研究中努力的方向。