“福岛核事故”以来德国的能源转向政策

——兼析中国的对策

2022-04-13王学东

王学东 姚 睿

内容提要:日本“福岛核事故”后,德国能源转向的步伐加快。学界对支撑这一政策变化的内在逻辑一直有所争论。本文从政党博弈、能源市场以及能源结构三个维度,通过对“福岛核事故”发生前后德国在这些方面的变化的微观分析,探寻了德国能源转向的真正动因,进一步分析了德国能源转向的发展趋势。德国的能源转向政策有其独特性,是两德统一以来碎片化的政党政治下政党博弈与利益妥协的结果,而德国—欧盟间的合作能源市场“对冲”了“去核化”的能源损失,符合德国当前能源结构的发展模式,具有稳定性。可再生能源的发展、弃核计划以及能源效率的提高是德国能源发展的主要趋势。“核事故”对德国能源政策的影响有限,更不会改变德国能源发展的主要趋势。面对德国执政党的更迭,中国应当采取更进取的外交态度,利用双方在非传统安全领域的共同关切来稳定和改善中德关系。

德国能源政策在过去半个多世纪里不断发生变化,以便适应不同时期国家的发展需求和能源安全需要。然而,“福岛核事故”发生后,这一进程似乎在加快推进,而对于福岛核事故究竟如何影响到德国能源政策的转变,目前还有待进一步的讨论。就能源政策而言,德国最为戏剧性的变化源自其对核事故的政策反应,但长期的化石能源政策也对能源利用轨迹产生了很大的影响。日本“福岛核事故”事件一般被认为是转折点,或者是德国能源转型的最大推动力。目前来看,国内有关德国环境政策的研究较为薄弱,几乎没有涉及“福岛核事故”对德国能源的影响问题。国内学者对德国环境政策的研究大多数集中在对欧洲或大部分发达国家的环境政策分析,而对德国自身的具体数据以及政策整合的讨论非常有限。王学东对以德国等国家为代表的西方发达工业国的气候政策及其起源进行过专门的论述,却未具体讨论德国的核问题与能源转向问题;①王学东:《气候变化问题的国际博弈与各国政策研究》,时事出版社2014年版,第5 页。郭晋振、王卓宇等人的研究主要侧重于对德国能源政策形成过程的梳理;②郭晋辰:《德国能源转向政策研究》,上海师范大学硕士学位论文,2017年,第3 页;王卓宇:《德国能源转型:政策及成效》,载《国际论坛》,2016年第2 期,第74 页。廖建凯将德国能源政策转向归功于德国政府的推动、成本收益的考量以及能源安全需求这三个层次。③廖建凯:《德国减缓气候变化的能源政策与法律措施探析》,载《德国研究》,2010年第2 期,第79 页。西方学者对“福岛核事故”对德国的影响的研究相对较多。比如,戈贝尔(Jan Goebel)、克莱克(Christian Krekel)、提芬巴赫(Tim Tiefenbach)、齐尔巴赫(Nicolas R.Ziebarth)等学者认为,客观灾难的发生会产生全球范围内的扩散性恐慌,而“福岛核事故”在客观上推动了保守党党魁默克尔在核能议题上的态度的180 度转变;④Jan Goebel,“Policy Action,and Mental Well-Being:The Case of Fukushima,” Discussion Paper,No.7691,2017,pp.3-5;Masahiko Aoki,Geoffrey Rothwell,“A Comparative Institutional Analysis of the Fukushima Nuclear Disaster:Lessons and Policy Implications,” Energy Policy,Vol.62,2013,pp.1216-1225.海茵尼克(Peter Heinnicke)与威尔芬(Paul J.J.Welfens)在其专著中并没有直接回应“福岛核事故”与德国能源转向政策的联系,而是从“核电危机”与“效率经济”这两个概念出发,探讨德国能源转向政策合理性,因而其内在逻辑是:“福岛核事故”至少在一定程度上推动了德国能源转向政策的成型,或者说,“福岛核事故”虽然是一起偶然事件,但对德国能源转向政策以及世界弃核进程而言是必不可少的;⑤Peter Hennicke,Paul J.J.Welfens,Energiewende nach Fukushima:Deutscher Sonderweg Oder Weltweites Vorbild? Oekom Publishing,München,2012,p.145.克洛维奇(Christian Growitsch)等人认为,“福岛核事故”仅仅只是此次德国弃核政策的“导火索”,并未直接导致德国弃核,因而有必要重新论证“福岛核事故”对德国能源安全产生的影响;⑥Christian Growitsch and Felix Höffler,“Impact of Fukushima on the German Energy Policy Debate,”IAEE Policy Brief,Cambridge University Press,2011,p.127.史蒂芬(Thoenes Stefan)等学者侧重于从不同层面对德国弃核前后数据的比较分析(如电力价格、企业数据、能源进出口等),认为核事故造成的心理恐慌对德国能源结构的调整有一定的影响,但未能具体解释二者联系。①Thoenes Stefan,“Understanding the Determinants of Electricity Prices and the Impact of the German Nuclear Moratorium,” Energy Journal,Vol.35(4),2014,p.25;Christine Wamsler,Stephan Pauleit,“Making Headway in Climate Policy Mainstreaming and Ecosystem Based Adaptation:Two Pioneering Countries,Different Pathways,One Goal,” Climatic Change,Vol.137,2016,pp.78-87.

由此可见,部分国内学者对德国能源转向的分析仍然集中于经验总结、政策启示和未来预测这三个方面。虽然有学者指出了德国能源转向背后政策惯性、民众觉悟以及政党政治等因素的推动作用,但未能更进一步回答这样的问题:德国在这一时期碳排放的回升是否说明德国还未做好准备?或者说,德国对“福岛核事故”的“应激反应”是否要高于其长期的政策安排?笔者虽然赞同克洛维奇等人将德国能源转向视为长期政策结果的观点,但遗憾的是,他们在证据链方面的研究略显不足,仅仅对“福岛核事故”前后的能源进出口数据进行了比较,缺乏对其他能源部门以及煤炭能源发展情况的讨论,所以无法论证这一时期德国能源市场已经为能源转向语境下的去核化政策做好了准备,更无法说明德国在福岛核事故后的“提速”是长期政策的延伸,而非政党政治对选票反馈所起的主导作用。事实上,德国的核能议题早在20世纪80年代就已经“定调”,其次德国能源结构在2011年前已经发生了结构性变化。②Jürgen-Friedrich Hake,Wolfgang Fischer,Sandra Venghaus,Christoph Weckenbrock,“The German Energiewende History and Status Quo,” Energy, Vol.92,2015,pp.533-535.笔者拟在前人研究的基础上,参考德国国会纪要等一手文献,从政党博弈、能源结构以及能源安全等方面重新梳理“福岛核事故”以来德国能源转向的动因,并希望通过研究,对观察德国能源政策的走势起到一定的作用,从而为中德关系的修正提出合理的建议。

一、“福岛核事故”对德国社会的影响

2011年3月11日,太平洋地震引发了规模庞大的海啸,这一灾难随后冲击了日本海岸。海啸波对东京电力公司管理下的福岛核电站造成了巨大破坏,直接的结果就是巨量的辐射物质泄露,并对周边环境造成了恶劣影响。①对福岛核事故的研究参见:Fünf Jahre nach Fukushima:Eine Zwischenbilanz der Energiewende,“(福岛事件五年后:对能源转型的中期评估)IW-Report,No.6,Deutsche Eco Institut,2016,Cologne;Peter Hennicke,Paul J.J.Welfens,Energiewende nach Fukushima :deutscher Sonderweg oderweltweitesVorbild?( 福岛事件后的能源转型:是德国的特殊道路还是全球模式?)Oekom Publishing,München,2012;Dominik Smyrgała,“Fukushima and Energiewende:Impact on Structure of Power Generation,” Energy Sources,Part B:Economics,Planning,And Policy,Vol.12,No.4,2017;NAIIC,Official Report of the Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission,2012;Christine Wamsler,Stephan Pauleit,“Making Headway in Climate Policy Mainstreaming and Ecosystem Based Adaptation:Two Pioneering Countries,Different Pathways,One Goal,” Climatic Change,Vol.53,2016,München.尽管“福岛核事故”客观上不会对万里之遥的欧洲带来任何直接的影响,但是核事故的惨剧在德国政坛引起了巨大震动,有关德国的能源政策再次成为争议的主题。②NAIIC,Official Report of the Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission,The National Diet of Japan:Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission,pp.12-14.

德国主流媒体高度关注“福岛核事故”及其后续进展,而与执政联盟保持高度政治联系的重要新闻媒体,也不遗余力地在灾难发生后抨击基督教民主联盟(即CDU,简称“基民盟”)和自由民主党(FDP)的核能政策。核事故本身在客观上并没有对德国的核能安全状况产生影响,也没有改变自2009年开始施行的核反应堆安检制度,但极大地改变了德国不同阶层民众对核能安全的认知,甚至包括了过去的“拥核”团体。比如,在通过《弃核法案》后,民众对环境保护的担忧大大减少,而减少的程度与“福岛核事故”后增加的程度相同。同样,来自2011年6月的代表性调查数据突显了这些发现。数据表明,54%的德国人同意具体的淘汰法案以及快速的政治决策程序。③Ibid.在传统上重视经济效益的巴登—符腾堡州地区的选举前,极端反核的绿党在民调中首次赶上了执政联盟,便说明了民众对核能态度的普遍恶化。而如前所述,拥有1100 万人口的巴登—符腾堡州是执政联盟的重要票仓,反核运动正在动摇执政党的地位。

二、“福岛核事故”后德国政府的应激措施与市场反应

(一)应激措施

“福岛核事故”发生仅四天后,德国政府宣布,对全国核电站进行安全监察,而最老旧的八座核电站则被暂时关停。在这三个月中,核安全委员会受命检查德国所有核电厂的安全。与此同时,道德委员会成立,其工作目标是报告德国未来核能的发展决策。尽管核安全委员会没有因“福岛核事故”的教训而发现任何德国境内核电站的安全缺陷,但道德委员会依然建议尽快淘汰核能。①Christian Huebner,“Accelerated Energy Transition in Germany after Fukushima:An Overview of the German Energiewende,” FACTS &FINDINGS,No.104,2013,Berlin,pp.3-4.2011年5月,德国政府决定永久关闭这八个最古老的核电厂,并修改了在2010年秋季通过的核电站寿命延长的决定。这一决定得到了各州州长的支持,而他们此前曾多次与总理会晤,并要求她支持逐步淘汰核能的政策。②Christian Huebner,“Accelerated Energy Transition in Germany after Fukushima:An Overview of the German Energiewende,” FACTS &FINDINGS,No.104,2013,Berlin,p.3.2011年6月,执政联盟和反对派的大部分议员投票通过了修订《核能法》的议案。该法案规定,执政联盟领导下的政府必须在2022年前关闭德国境内的全部核电站。

与此前的核能政策相比,默克尔政府在这一期间最大的不同在于:放弃了2009年通过的能源法案中有关延长核反应堆使用寿命的决议。包括执政联盟在内的保守党派,在2009年德国能源蓝皮书的制定中发挥了很大的作用,其“弱拥核”、重视经济效益的主张在这一份文件中有所体现。在“福岛核事故”发生后,保守党派虽然在核能利用问题上趋向于建立一个跨党派互相理解的政治合作机制,但在具体的对核态度上并没有做出根本性的改变,特别是在强调安全生产前提下的核能利用仍然是德国能源产业的重要组成部分。相反,左翼以及绿党、社会民主党(SPD)的诉求则是“告别核能”,排斥在安全与效率议题上和保守党的争论。议会的争论焦点以及利益诉求,相较于20世纪80年代起就已经出现的“去核化”政治运动,虽然存在诸多现实因素,而且“烈度”较高(制定了短期“去核化”路线),但并无本质区别。

(二)市场反应

在“福岛核事故”发生前,核能是德国电能的重要组成部分,但德国的可再生能源在此前就已经得到了很大的发展。因此,分析“福岛核事故”对德国能源政策的影响,需要考虑到德国整体的能源结构以及能源市场的波动情况。成熟的可再生能源结构以及稳定的能源市场都可以在一定程度上说明德国在能源转向上具有的政策惯性。

德国可再生能源发展迅速,并且增速在不断提升。进入21世纪后,德国可再生能源是其在产能上唯一还在不断上升的能源供给方式。与之相比,传统能源的产能基本保持稳定或下降的趋势。比较具有代表性的是硬煤的产能,2018年,其产能已经比1990年的144TWh 下降了66%。而这一产能下降带来的空缺主要由核能、天然气以及可再生能源(以风能和太阳能为主)替代①德国能源环境部(2019年4月数据报告)BMWi:https://www.bmwi.de/SiteGlobals/BMWI/Forms/Suche/EN/Servicesuche_Formular.html?resourceId=308926&input_=308918&pageLocale=en&selectSort=score+d esc&templateQueryStringListen=renewable+energy,访问日期:2019年5月2日。。但是,褐煤在这一时期的产能并未受到太大的冲击。特别是2012年前后,德国由于核能产能的“断崖式”下降,不得不临时批建或扩建了数座火电站。而作为德国储量最多的廉价化石能源,褐煤的消耗量也大幅度上升。值得注意的是,核能在2011年前一直是德国占比排前二的电力来源。从2004年开始,德国核能呈现了稳定的下降趋势,但在2011年前核能依旧在所有来源中产能中排名第二。2010年,核能的电力产能占总产能的22%(140TWh),核能的装机总量为171GW。因此,核事故对于德国整体能源结构产生了显著冲击:几乎有四分之一的核电机组不得不关停。②同上。

2011年3月14日,德国政府宣布关停5GW 的核电机组,这一行动完全出乎所有有关方面的预料,因而对能源供给造成了一定的冲击,德国核产能在短期内呈断崖式下滑。③Thoenes Stefan,Understanding the Determinants of Electricity Prices and the Impact of the German Nuclear Moratorium,pp.3-5.

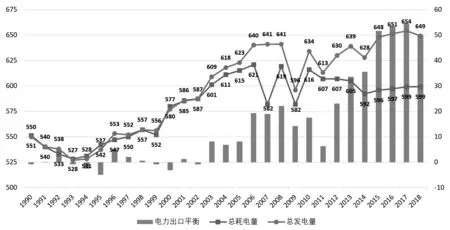

从图2可以看出,进入21世纪后,德国长期处于电力净出口状态,但这一额度在2011年跌至低谷。确切地说,在2011年3月至5月的数据中,德国丧失了“净出口”的帽子,成为一个电力“净进口”国,而进口额度也在2011年5月达到峰值。这一非典型的现象一直延续至2011年秋季。②Ibid.2011年4月7日,联邦议会开始就进一步优化德国与欧盟其他成员国的碳交易法案进行讨论,该法案的目的是为欧洲排放交易体系的未来设计和扩展创造国内法基础,从而满足德国在未来一段时间可能的碳排放交易增长需求。①Falk Illing,Energiepolitik in Deutschland:die energiepolitischen Maßnahmen der Bundesregierung 1949-2013,Nomos,Frankfurt,2012,p.270.该法律旨在增加欧盟范围内的贸易体系中的温室气体排放配额交易,从而通过有效地减少温室气体排放来为全球气候变化作出贡献。德国政府在做出弃核的一系列决策的同时,已经着手规避风险,准备短期能源替代方案,而德国能源价格在其后8 个月趋于稳定,也说明了德国和欧盟成员国的碳排放机制谈判是有成效的,在一定程度上缓和了由于再度提升对化石能源的依赖而增长的碳排放总量,而对5GW 基本荷载核能装机容量的去除并没能使德国电力系统产生巨大的波动,这很大程度上得益于欧洲大陆强劲的电网联通。在政策提出后的短时间内,进口迅速填补了能源漏洞。

图2 1990—2018年德国电力出口额变化(单位:Twh)

图3展示了德国2010―2012年电力进口数量的变化情况,说明核能的进口替代仅仅只是暂时现象。德国电力进口在2012年就恢复到了“福岛核事故”前的水平,而这一变化出现的原因是国家燃油政策的调整。②Falk Illing,Energiepolitik in Deutschland:die energiepolitischen Maßnahmen der Bundesregierung 1949-2013,Nomos,Frankfurt,2012,pp.115-117.通过对“福岛核事故”前后的各项能源的对比我们不难发现,核能的减少数量由多种国内资源加以补偿,因为总量几乎保持稳定。

图3 德国电力进口变化(2010―2012年)

具体来说,其背后的直接变化是:褐煤直接补偿了核能缺口的大部分电力供应(15TWh),可再生能源增势显著(总量达到了37TWh)。而天然气的下降更大程度上是由于这一时期国际天然气价格上升了近40%。①BAFA,“Bericht über die Volatilität von Erdgas in Deutschland(德国天然气价格变化报告),” http://www.bafa.de/DE/Energie/Rohstoffe/Erdgas/erdgas_node.html,访问日期:2019年7月19日。然而,值得注意的是,即便在此后数年间,天然气在能源供给中的占比也未能达到“福岛核事故”前的水平,这实际上与可再生能源的发展有关。②根据上述文献提供的数据整理。

三、德国能源结构的长期调整

德国联邦政府对“福岛核事故”的回应不仅仅是淘汰核能,该国政府还提出了“能源理念”,③BWMi,Der Weg zur Energie der Zukunft(未来能源之路),www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010-beschluesse-juni-2011.html,访问日期:2019年8月19日。旨在说明德国的能源政策在福岛事故后会进行怎样的调整。首先,该理念包含了使现有核电站退役的目标,并且还涉及联邦政府计划如何平稳过渡短期内的电力供求紧张的措施。此外,这一份文件还包括了其他的长期目标,如在2020年前减少温室气体排放40%等。

显然,2011年的“能源概念”文件并没有带来革命性的变化。虽然政府允诺停运核电站,但减产的结果仅仅只是回到了2000年左翼政府和能源产业达成“核能协议”时的水平。在这一情况下,“能源理念”成为指导德国能源政策的主要理念。其核心要素是:2022年前完全淘汰核能;提升可再生能源在电力供应的比重(2025年,占比达到40%至45%);温室气体减排目标确定(与1990年相比,2020年减少40%);一次能源消耗减少(与2008年相比,2020年能源消耗减少20%)。

德国能源体系在过去20年间的最大变化发生在电力部门。目前,德国电力供应结构已经较“福岛核事故”前有了巨大的改变。

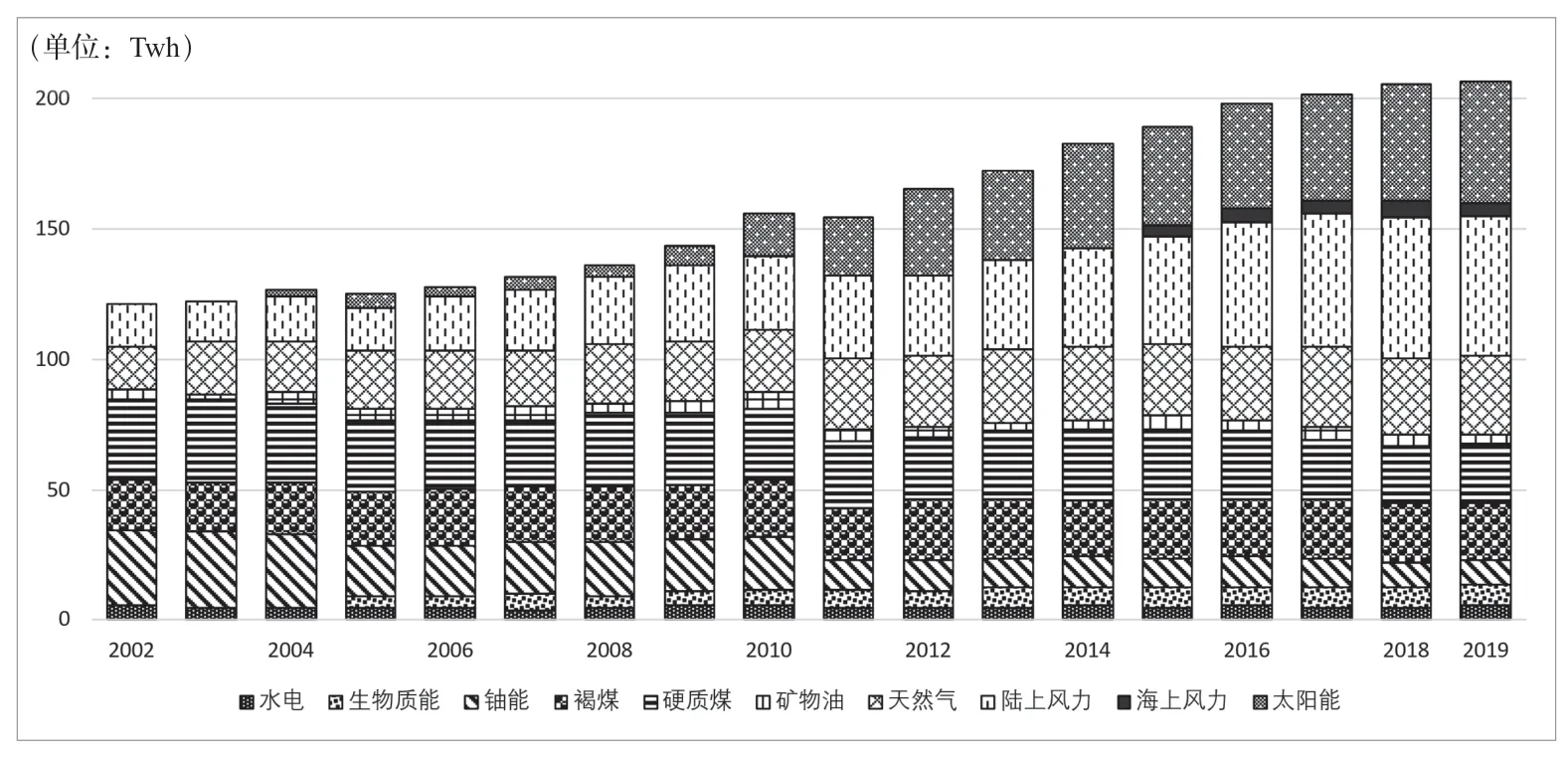

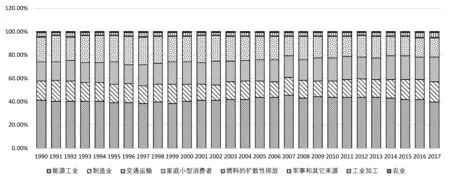

综合图3和图4我们可以发现,单就能源装机而言,可再生能源的投入远高于天然气、硬煤及其他能源,而可再生能源的产能并无明显优势,这也反映出了德国可再生能源发展的困境之一:技术瓶颈。

图4 德国电力供应装机总量变化(2002—2019年)

2006—2014年间,德国发电方式发生了很大变化。图4显示了主要电力供应源在总发电量中的占比。从各项数值可以看出,石油和其他发电量微不足道,并且没有发挥主要作用,而褐煤保持稳定水平。

德国迈向低碳社会的道路以三份文件中设定的目标为指导:2011年提出的政府能源概念,“福岛核事故”后2011年通过的能源政策修正案,以及2013年基民盟和社民党之间达成的可再生能源发展协议。①IW-Report,Fünf Jahre nach Fukushima:Eine Zwischenbilanz der Energiewende,Institut der deutschen Wirtschaft (IW),Köln,2016,pp.32-35.政府对德国未来能源供应提出了宏大的目标:与1990年相比,2020年将能源生产率提高20%。与1990年相比,将温室气体排放量减少40%。可再生能源在总能源消耗中所占的比例到2020年增加至18%,到2050年将增加至60%。可再生能源的总电力消耗将在2020年和2050年分别上升至35%和80%,最后一个核反应堆的寿命限制为2022年。①Dominik Smyrgała,“Fukushima and Energiewende:Impact on Structure of Power Generation(福岛和能源转型:对发电结构的影响),” Energy Sources,Part B:Econmics,Planning,and Policy,2017,Vol.12,No.4,pp.334-335.

事实上,上述的电力供给结构变化早在2011年前就已经发生。参看图4我们可知,核能在21世纪后就进入了稳定下降的区间,而可再生能源比重的快速升高发生在2011年之前。2006—2011年,可再生能源在电力消耗中的比重平均每年增加1.8%;2011—2016年,年均增高2.3%。这说明,德国的能源结构、能源消费结构已经在很大程度上向此前文件所制定的各项目标靠拢。

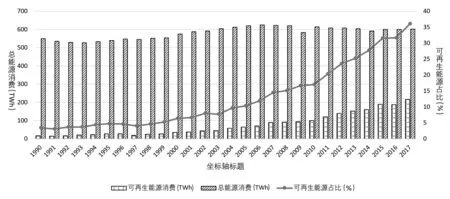

图5展示了1990—2017年间德国总产能、可再生能源占比以及可再生能源产能变化趋势。我们可以看到,与2005年相比,十年后的德国风能装机总量增加了两倍,太阳能增加了20%。可再生能源的装机总量在过去20年间增加了近3 倍,由此带动了能耗占比的大幅度提升。结合图1,我们还可以看到,当德国电力供应结构发生变化时,德国的总能耗在过去20年间几乎没有发生大的变化,维持在600―650TWh 之间(消费额平均为530TWh)。在此区间内,褐煤的产能稳定在150TWh,硬煤在110TWh,而天然气从2010年的顶峰89TWh 以后,就一直保持下降趋势。2006—2010年,褐煤,矿物煤和核能发电量下降分别减少了5.2 亿千瓦时、20.9 亿千瓦时和268 亿千瓦时。同时,可再生能源增长显著,天然气发电量分别为33.2 亿千瓦时和170 亿千瓦时。该矿物煤和核能发电的负变化(477 亿千瓦时)几乎等于可再生能源部门的产量增加(472 亿千瓦时)。①Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland(关于德国可再生能源发展的时间表),https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_Energien_in_Zahlen/Zeitreihen/zeitreihen.html,访问日期:2019年9月16日。

图1 德国电价现货价格(2011年3月1日—4月15日)

图5 1990—2017年间德国可再生能源在总能耗占比

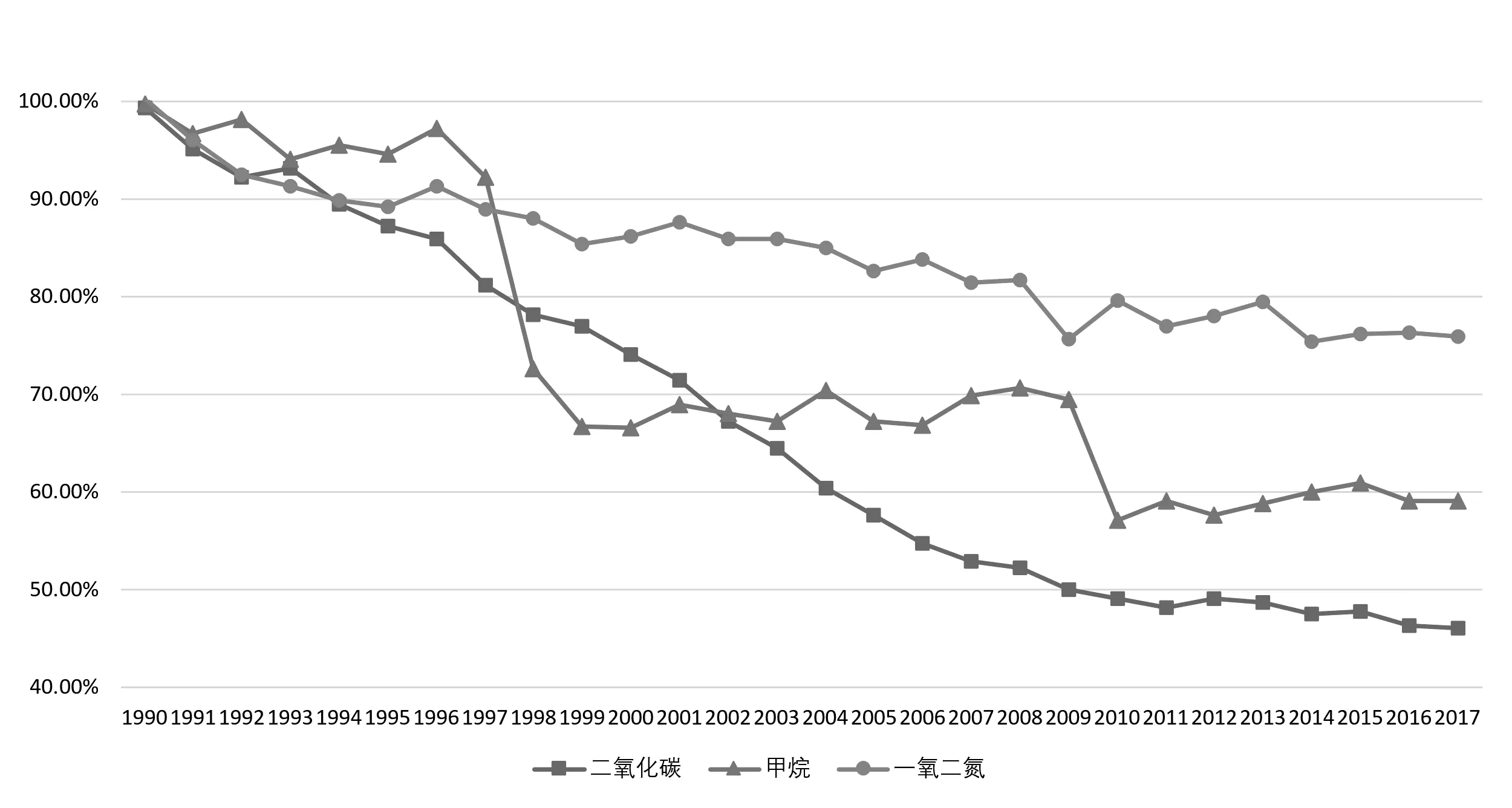

将这些变化(如大量的新能源投入、不断减少的核能及天然气、稳定的煤炭使用等)综合起来可以发现,为什么在过去几十年间,德国在可再生能源的增长幅度如此显著地情况下,来自电力供应的CO2排放量几乎没有发生本质的变化,即维持在每年300mt 以下(参看图6)。

图6 德国三种主要温室气体排放趋势

由图6可知,CO2的排放量在2011年前就已经处于下降状态,特别是在2005―2010年,下降幅度较之前之后更为显著。这些减少主要来自能源部门和制造业,而这些减少对应的是金融危机后的全球经济衰退现象。至于家庭部门的减排效力(23mt),增加主要来自更高效的供暖系统以及隔热建筑升级。2011年以后,各个国民经济部门的二氧化碳排放变化不大。①AGEE-Stat,Daten zur Umwelt:Daten der deutschen Berichterstattung atmosphärischer Emissionen-Treibhausgase(环境数据:德国大气排放报告中的数据——温室气体)整理,https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#textpart-2。访问日期:2019年5月20日。而德国在2011年后经济则回暖(2011―2018年,GDP年增长率为1.15%②IMF,https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/EUQ/DEU,访问日期:2019年10月4日。),总能源消耗维持稳定增长(年增长率为0.6%)。而家庭部门在2011年前对于能源消费的减少作出了突出的贡献。

图7 德国各经济部门二氧化碳排放占比

作为上述能源、经济活动的结果,虽然下降率有所放缓,但德国能源强度以及温室气体排放强度在2011年后都在不断下降。③Umwelt Budesamt,Treibhausgas-Emissionen in Deutschland(德国温室气体排放),https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#textpart-1 整理,访问日期:2019年9月19日。事实上,德国规模最大的四家能源企业已经经历了巨大的变化。比如,德国境内最大的能源公司E.ON 对旗下业务就进行了分割,传统能源部门及其产业不变,而新能源产业则被转成目前企业最核心的部门进行调度和管理。①Falk Illing,Energiepolitik in Deutschland:die energiepolitischen Maßnahmen der Bundesregierung 1949-2013,Nomos,Frankfurt,2012,p.194.目前,E.ON 最为活跃的部门是新能源交易与服务部。在德国新能源市场上最为活跃的两大公司,E.ON 和RWE 从“福岛核事故”后曾在股票市场上遭受巨额亏损。据统计,2011—2013年,两大巨头的资本市值蒸发了近60%,达280 亿欧元。②雅虎财经数据,https://hk.finance.yahoo.com/quote/EOAN.DE?p=EOAN.DE,访问日期:2020年10月2日。

然而,欧洲能源企业的表现早已不能用“高歌猛进”来形容。2011年前,德国两家能源巨头在欧洲能源市场的占有率已经显著低于同期能源工业指数,在市场上的表现也低于德意志交易所蓝筹股持数(GDAX)平均数。③雅虎财经数据,https://hk.finance.yahoo.com/quote/RWE.DE?p=RWE.DE,访问日期:2020年10月2日。这进一步说明,德国能源企业的表现受到“福岛核事故”的冲击,但发展迟缓是此前就已经出现的问题。

四、德国能源政策转向的动力分析

对于德国能源政策转向的动力,笔者从以下三个层面进行讨论。

(一)政党博弈

默克尔内阁在“福岛核事故”发生后,加速“弃核”,但这一举措从数据上看没能对德国能源发展造成重大影响,因为德国能源政策在“福岛核事故”前后的变化是德国政党政治、能源结构以及建立在欧盟—德国碳排放交易机制之上的能源市场的合力的结果。在政策层面,德国议会各党在这一时期的博弈焦点并非“是否弃核”,而是“以何种方式弃核”。

2009年,德国大选前的能源政策呈现以下格局:包括FDP 在内的大多数政党支持环境保护政策,并且对可再生能源作出积极表态,④Bundesregierung,Energy Concept for an Environmentally Sound,Reliable and Affordable Energy Supply,Berlin:Bundeskabinett,2010,pp.4-7.但围绕政策的制定仍然存在两个对立的阵营。一方面,社民党、绿党和左翼党希望维持2000年的去核化协议;另一方面,CDU 和FDP 希望依靠核能作为廉价能源以及通往可再生能源时代的稳固“桥梁”,因而主张有期限地延长德国核电厂的使用寿命。最终,基民盟和自由党赢得了选举。默克尔总理领导的新政府在其联盟协议中原则上确认了前两任政府执行的能源政策方针。但是,新政府试图采取一种路线,即所谓的“非意识形态”路线,“技术开放”和“市场导向”的能源政策其结果就是在一定程度上背离了2000年协定,并且极大地延长了现役核反应堆的使用年限。

围绕“福岛核事故”后的核能发展问题,针对默克尔发布的“暂时停运”,不同党派在议会讨论中发出了不同的声音。默克尔表示,日本核事故发生后,不能仅仅将核能安全责任传递到议会中。尽管她相信“我们的核电厂的安全性”,但德国政府内部无法对核能立场达成一致。①Bundesregierung,Energy Concept for an Environmentally Sound,Reliable and Affordable Energy Supply,Berlin:Bundeskabinett,2010,pp.4-7.因此,默克尔主张暂停部分反应堆,同时展开全面的安全检查。在总理的立场上看,直接弃核的讨论不具有现实性,而联邦政府和几乎所有州政府都支持这一决策。②Deutscher Bundestag,Dokument,N.17/5048,http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/050/1705048.pdf,(联邦德国议会纪要),http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/050/1705048.pdf,访问日期:2019年9月30日。鉴于“福岛核事故”后核能安全暴露出的新情况,默克尔强调在《核能安全法》的基础上规定退役时间表,而在推动能源过渡的过程中,保证现有反应堆的安全运行是首要任务。

执政联盟(CDU/CSU)认为,安全是第一要务。③同上。涉及具体的核能议程,CDU 不仅代表执政联盟支持核能在德国能源供应中的存在,还强调德国当前所面临的能源危机远大于已经执行了最高安全标准的反应堆安全恐慌,绿党的意见正在将核能的安全性上升到政治原则问题。执政联盟的主张主要包括以下几个方面。第一,对德国核电厂的安全法规进行全面审查。为此,将委托一个独立的专家委员会,对所有德国核电厂和核装置进行新的风险分析,同时要考虑到日本事件的可用信息,尤其是有关冷却系统和外部基础设施的安全性以及其他异常损害情况的信息。第二,根据该专家委员会的工作结果,如有必要,可以对安全法规进行必要的更改,并要求操作员迅速执行并切实执行这些安全法规。第三,成立工作组,加快能源效率的提升和可再生能源的使用(特别是在必要的电网扩展以及存储能力的发展方面)。第四,立即在国际原子能机构(IAEA)和欧盟范围内就高级别的核电厂安全展开国际讨论,呼吁欧洲委员会要求对所有核设施(特别是在欧洲地震多发地区的所有核设施)进行审查并预测其相应后果。第五,要对可能发生大地震的地区计划中的新电厂项目进行严格审查,应邀请国际原子能机构在国际范围内采取类似举措。①笔者依据德国议会纪要N.17/5050,N.17/5052 等档案整理,https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33967062_kw14_sp_emissionshandel-205056,访问日期:2020年10月2日。

左翼政党将“福岛核事故”视为“核工业的终点”。②同上。左翼联盟主席认为,尽管到目前为止,哈里斯堡事故和切尔诺贝利事故还没有得到足够的重视,但日本事件的悲惨境地使他们相信,德国或日本的核电厂安全的观点可能是错误的。③同上。

相较于保守党集团和左翼政党联盟而言,绿党的态度更为激进。其主张总结起来,可以概括为以下几点:第一,永久性关闭六座核电站;第二,立即提交一项法案,撤回“延长期限”,并在2012年终止与核工业的协议,以恢复能源共识;第三,加速2000年达成的核淘汰计划,以便最终在这十年内关闭其余的德国核电厂;第四,2009年现代化核法规立即生效,以使科学技术水平成为德国核电厂以及20世纪70年代和80年代核电厂运行的前提条件。④同上。

在德国日趋碎片化的“政治环境”语境下,对政客而言,考虑继续推广核电是一个伪命题。但具体而言,不同党派之间的诉求显然有所不同。

能源转型(Energiewend)是独特的德国政治现象。而绿党和绿党的力量、红绿政府的政策和新的社会运动可以被看作能源转向政策过渡期的重要参与者,在这种情况下,偶发性事件发挥了一定的作用。显然,“福岛核事故”将核电安全问题置于政治议程的首位,并为默克尔政府转向完全“弃核”打开了一个窗口。默克尔这一政策的提出与执行恐怕还会延后许多。就德国而言,处理环境与能源问题从来都是一个“技术问题”,而非“经济问题”,德国人对能源安全与可持续发展的未雨绸缪造就了这一心态,⑤Jörg Radtke und Bettina Hennig, Die deutsche „Energiewende“ nach Fukushima,Der wissenschaftliche Diskurs zwischen Atomausstieg und Wachstumsdebatte(福岛事件后的德国“能源转折”,核淘汰与增长辩论之间的科学论述),Marburg:Metropolis-Verl.,2013,p.12.因此,保守党即便拥有效率与发展的主张,也只能将“核能”视作一段时期内的“过渡能源”,既不可能将德国带回到20世纪70年代,也不可能任由左翼、激进派直接“禁核”。其次,在社会氛围上,德国能源企业在面对公众的环保压力时表现得十分被动,而公众则在不同场合展现出对可再生能源的高度耐心以及对能源企业的强硬态度。①Jörg Radtke und Bettina Hennig,Die deutsche „Energiewende“ nach Fukushima,Der wissenschaftliche Diskurs zwischen Atomausstieg und Wachstumsdebatte,p.14.

(二)能源市场与能源结构

作为能源政策的另一根重要支柱,德国较为成熟的可再生能源消费结构以及不断改进的碳排放交易机制在其能源政策的演变过程中起到了基础作用。核事故发生后,德国紧急关停核电站的做法曾对该国的电力供应造成了一定的压力和冲击。然而,市场调查发现,德国的电力系统对本次冲击的反应不仅快速而且高效。就“能源转向”的指标或要素而言,2011年的各项情况不算突出。

首先,德国可再生能源发展的总纲是2000年颁布的《可再生能源法》,而其中很重要的内容是:所有利用可再生能源技术发电所得的电量都会获得电网的优先采购,并且其中的差价由政府及消费者补贴。从这一层面上说,非政府成员在可再生能源的发展中存在着逐利因素。“可再生能源技术发展→新的就业岗位→更多利润”的良性进程似乎是可持续的 。对比2011年前后的数据我们不难发现,“福岛核事故”发生后的2011—2012年间,德国的一次能源消费总量几乎维持不变,而2012年的数据仅仅较2010年有所降低。其次,上面所提到的现象同样出现在了温室气体排放统计数据中。依照前文数据,电力部门的温室气体排放量变化也十分微小。再次,能源使用效率的确出现了提升,但这一现象也并非始于2011年。早在此前,德国的能源利用率就已经在持续提升,而在2011年后并没有出现加速。最后,可再生能源无疑发展迅速,但就增长率而言,也仅仅是较2011年前有些许提升。值得关注的是,正因为可再生能源受到广泛的支持,德国在2011年后的温室气体排放的确出现了短期反弹,而在碳排放限制等方面,德国又采取了哪些措施?而德国政府是否在限排等方面投入了与“可再生能源”这样受到高度关注的政治领域一样多的资本?答案难以确定。但可以明确的是,德国利用欧盟碳排放交易机制,已经成功把本国的巨额碳排放收支表“抹平了”。②Jörg Radtke und Bettina Hennig,Die deutsche Energiewende “nach Fukushima,Der wissenschaftliche Diskurs zwischen Atomausstieg und Wachstumsdebatte,p.17.“弃核”政策在2011年后的确加速了,但早在2011年前,德国就已经在不断减少对核能的依赖。正如前文所述,如果将2000年前的弃核政策与2011年“福岛核事故”发生后的弃核政策加以比对不难发现,二者在目标设定等方面有着相似之处。德国的电力巨头无疑在“能源转向”后承受了巨大压力和巨额损失,而且,“福岛核事故”带来的德国“弃核”加快,对企业的发展“雪上加霜”。然而,笔者也注意到,在2011年前这些能源公司的市值就已经不断缩水。

从政策制定的三个层次的动因中可以看到,德国能源政策制定实际上是各方利益妥协、能源消费结构调整以及跨区域能源消费市场协调的合力的产物。在德国当前的发展阶段,无论是在欧盟地区层面,还是内部结构层面,以逐步“弃核”为中心的“福岛核事故”以来的能源政策在短期内都会保持相对的稳定。“福岛核事故”客观上加快了这一政策的落实,但并非主要动因。

五、对未来德国能源政策变化的预测与中国对策

(一)未来德国能源政策变化的预测

对绿党而言,从20世纪80年代建党开始,包括“和平主义、反对北约扩军”在内的许多立党信条,都伴随其步入国内政治舞台而被逐渐淡化,但这也突出了其“环保”议题的绝对地位。因此,绿党在环境问题上的“灵活性”非常小,而要实现其环境政策的主张,与中国的合作是必不可少的。绿党议员尤尔根·特里丁(Jürgen Trittin)主张“基于价值的现实政治”来与中国交往,而这一主张可以代表相当一部分绿党人士对中德关系的现实看法。绿党联合主席安纳琳娜·巴尔博克(Annalena Baerbock)也认为,与中国的“经济脱钩不能成立”。①Hans Monath,Die Grünen sind Garanten für eine bessere Chinapolitik(《绿党是对华政策的更好选择》),https://www.tagesspiegel.de/politik/wie-weiter-mit-china-die-gruenen-sind-garanten-fuer-eine-besserechinapolitik/27140508.html,访问日期:2021年9月15日。

这说明,在绿党加入执政联盟后,或许传统意义上的中德合作会出现一些波折,但仍然可以期待中德合作出现新的增长点——基于非传统安全的多层次合作,如北极自由航行、碳排放与可再生能源技术合作等。

其次,在碎片化的政党格局下,①对于绿党及其纲领的讨论,需要立足于德国政党政治的实践——碎片化的政党格局 。奥斯卡·尼德迈尔(Oskar Niedermayer)将政党的数量、选票以及各政党在议会中所占的席位比例作为考量政党体制结构特征的主要标准来分析政党制度的结构特点。根据尼德迈尔的理论,在议会中有效的政党的数量超过五个的政党制度为碎片化的政党制度。参见:Von der Zweiparteiendominanz zum Pluralismus:Die Entwicklung des deutschen Parteiensystems imwesteurop ischenVergleich,Politische Vierteljahresschrift,No.51,2010,pp.2-4.“绿黑合作”绝无可能“亲密无间”,而这也是中国的机会。黑绿联盟很早就有合作基础,两党分别在汉堡州(2008年)、黑森州(2014年)、巴登—符腾堡州(2016年)的议会选举中组成政党联盟,并且在过去20年中提出了不少重叠的政党纲领。然而,两党在包括核能存废、北约东扩等议题上存在根本性分歧。从近期来看,两党围绕北溪二号的博弈不仅没有因为美国暂时“取消对欧盟相关实体和个人的制裁”而减少,相反,却因为工程的再次启动而逐渐白热化。基于基民盟的立场,逐步淘汰核能的同时,需要补全能源产量的缺位,唯一兼顾效率和成本的方案就是保证俄罗斯稳定的天然气供应同时,这也被保守党政府当成重要政绩。但对绿党而言,完全转向可再生能源是既定议程且没有妥协空间,因而对基民盟在大选前夕强行推动工程完工的计划无法接受。是否在加入执政联盟后施压议会终止北溪二号,将成为两党在相当长一段时间内的斗争核心。除此之外,CDU 无疑不会轻易放手默克尔时代的政治遗产,体现在外交层面则是中德互惠的双边关系。因此,在后默克尔时代,两党步调一致地处理中德关系的可能性并不大,并且在环境政策等方面有着原则性分歧。

最后,在中欧关系的广角下,分别从欧盟和中国视角来比较和观察双方最为关切的安全议题不难发现,相较于欧俄关系,欧中关系最显著的特征是地缘政治的弱联系。从空间上说,中国在相当长的时间内几乎不会对欧盟以及欧盟内的北约成员国构成任何实质性的传统安全威胁。反观中国,相较于中美关系,中欧关系的最显著特征则是双边不具备结构性矛盾。新的共同利益(或传统利益)的新增长点总会成为中欧关系向前发展的契机。因此,无论立足德国政党的政治格局,还是新执政联盟的施政可行性策略,或者从欧洲区域观察,中德关系的拐点都不会在近期出现。

(二)中国的对策:基于非传统安全合作的中德“去安全化”实践

中国与德国以及欧盟在非传统安全领域合作的最大公约数是全球生态治理。在这一议题内,欧洲长期扮演了全球气候谈判领航者的角色,但其伴随着欧债危机的影响,欧元区经济受到较大冲击和新冠肺炎疫情肆虐给全球化进程带来了严重阻碍。①晋继勇、郑鑫:《联合国的全球公共卫生治理理念评析》,载《国际论坛》,2020年第6 期,第15 页。近年来,中国在国际气候变化谈判中比较活跃,表现出了积极的姿态和进取的态度,为全球气候变化谈判和环境治理注入了新活力。在当前全球经济活力下降的背景下,对欧洲而言,要谋求低碳经济的相对竞争优势,主要存在两个抓手:一是强化气候变化谈判在全球气候治理的影响力,二是利用低碳经济的商业价值来摆脱经济危机的阴霾。与此同时,中国在国内治理层面也存在客观需求,具体表现为两方面:一是在国内政治话语中强化环境治理等概念;二是在官僚激励机制中增加环境考核的配比,以及能源转型政策在基层治理中可行性的研讨。因此,中国对低碳技术具有较高诉求。中欧加强在低碳产业领域内的合作将会获得双赢的预期。而基于生态环境合作所带来的人文互动,将会进一步增加中德、中欧间的对话空间,并为其他议题的“去安全化”创造条件。

在非传统安全领域内,中国崛起的同时也为解决安全问题提供更多的公共产品与多元选择,②区域性安全公共产品,就是区域性公共产品中涉及安全领域的部分,即:在特定的地理区域范围内,由域内一国或多国提供的,且仅服务于该特定区域公共安全的一系列安排、机制或制度。参见郭延军:《美国与东亚安全的区域治理——基于公共物品外部性理论的分析》,载《世界经济与政治》,2010年第7期,第38 页。这意味着中、德双方的交集只会更多。突破传统冲突思维,谋求合作共识将是双方最为理性的选择。区域性安全公共产品有多种分类标准,一般而言可分为制度型安全公共产品与观念型安全公共产品。前者主要包含以消除或减少国家之间使用武力为目标的一系列原则、规范和制度;后者则是复数行为体之间形成的包含特定安全观念的共有知识。面对新冠肺炎疫情,中国在疫情防控与恢复效率上优于许多传统大国,因而拥有更有利的时机提出包括物资援助、技术分享在内的合作项目,并通过灵活的基于疫情防控等议题的非正式会谈协调各行为体(如国家、世界卫生组织、社会性卫生机构等)的谈判的空间。通过绕开高政治(high politics)的安全关切,这种策略可以为官方合作机制奠定基础,并且借助整合现存的多边机制以明确当前疫情防控机制的功能和不足,从而在建立机制间共享制度的基础上形成系统性的安全合作体系的雏形。

六、结论

德国“能源转向”的出现,是德国政治与能源安全的必然,德国政府既在经济层面有所准备,也在过去几十年间推动了相关法律制度的发展与完善。不可否认,“福岛核事故”对德国的能源政策有一定的影响,但其影响比较有限。从更长远的角度看,这一影响会逐渐消退,因为“弃核”语境下的能源政策既符合德国政党政治的“利益公约数”,也是适应德国能源发展以及欧盟能源市场发展的客观需求。一方面,德国可再生能源不断发展,已经具有相当规模;另一方面,保守—左翼—绿党之间的博弈构成了德国能源政策制定的动态平衡。可再生能源的发展、“弃核”计划以及能源效率的提高是德国能源发展的主要趋势,而非某一时间节点的某个政治事件带来的直接后果。“加速弃核”是“权宜之计”,但仍然是可行的。德国未来的能源政策是否因为政府换届而有所改变?从当下的经验来看,答案是否定的,但这仍然需要观察红绿联盟的执政表现,更仰赖于德国经济在相当长的时期内稳定向好,也更需要学者对这一现象产生的土壤以及背后的政治与经济互动关系加以研究和讨论。从中方角度来看,德国政府换届所带来的外交风险会有所增加。在可预见的情况下,中国与新一届德国政府的关系很可能出现一些摩擦。因此,采取更为进取的外交姿态,在能源政策等领域维持与德国的理性外交,会是一种解决思路。