系统化疼痛护理模式在居家癌性疼痛患者中的应用效果

2022-04-12何晓芳曾丽吟曾秋萍吕金凤

何晓芳 曾丽吟 曾秋萍 吕金凤

1.中山大学附属第八医院(深圳福田)血液科,广东深圳 518033;2.中山大学附属第八医院(深圳福田)肿瘤科,广东深圳 518033

癌症是威胁人类健康的最严重疾病之一,癌性疼痛是癌症最常见的伴随症状,主要由癌症、抗癌治疗或癌症引发病变所导致的慢性疼痛,约有25%新诊断癌症患者、33%接受治疗中的癌症患者、80%晚期癌症患者具有中重度疼痛[1]。 癌性疼痛不仅使患者承受着躯体的痛苦,还会导致患者出现不同程度的睡眠障碍,并加重患者的癌因性疲乏,严重影响患者的生存质量[2]。 近年来如何有效缓解癌性疼痛已成为医护患三方关注的焦点[3-4]。 尽管癌性疼痛越来越受到重视,但既往研究显示, 有50%~80%的患者癌性疼痛未得到完全缓解[5]。 目前常规护理模式对居家癌性疼痛患者的护理存在着不够系统的问题,不能持续而有效地为患者提供高质量的护理,导致患者癌性疼痛控制不佳。本研究对居家癌性疼痛患者实施系统化疼痛护理模式,考察其效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年3月至12月中山大学附属第八医院(深圳福田)收治的130 例居家癌性疼痛患者作为研究对象,采用随机数字表法将其分为对照组(65例)和观察组(65 例)。 对照组中,男41 例,女24 例;年龄35~69 岁,平均(59.13±5.44)岁;癌症种类:肺癌24例,胃癌12 例,肝癌14 例,直肠癌10 例,乳腺癌5 例。观察组中,男39 例,女26 例;年龄40~73 岁,平均(58.73±5.62)岁;疾病种类:肺癌22 例,胃癌14例,肝癌13 例,直肠癌9 例,乳腺癌7 例。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准,所有研究对象均知情同意。纳入标准:①已确诊为晚期癌症患者,且预计生存期>6 个月;②存在癌性疼痛,服用阿片类药物止痛,疼痛数字评分法[6]得分≥4 分;③意识清楚,能用语言或文字沟通;④会使用智能手机和应用微信;⑤知情同意。排除标准:①既往或现存精神疾病或认知功能障碍者;②发生脑转移者;③合并非癌症因素导致疼痛者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组患者自门诊入组后随访3 个月。对照组给予患者常规疼痛护理,为患者发放癌性疼痛居家护理指导手册,并通过电话随访和门诊随访的形式进行癌性疼痛护理指导,主要内容有癌性疼痛程度自我评估方法指导、止痛药用药方法指导及不良反应识别、非药物缓解疼痛的方法指导等。

1.2.2 观察组 观察组患者自门诊入组后随访3 个月。观察组在常规疼痛护理的基础上给予系统化疼痛护理模式,具体措施如下:①组建系统化疼痛护理模式团队。 由2 名医生和6 名护理骨干担任核心成员,负责疼痛护理方案的制定和实施;由肿瘤科护士长担任组长,负责质量控制。②建立微信公众号,搭建医护患沟通平台:患者不仅可以在公众号上阅读图文并茂的疼痛护理相关文章,还能学习疼痛自我管理的相关视频,如用药方法与不良反应识别、情绪管理法、肌肉放松法等。③门诊随访与电话随访结合。首次入组后,在门诊随访教会患者应用疼痛数字评分法, 以便能及时、准确掌握患者居家疼痛程度。 做好疼痛档案的记录与更新,包括疼痛程度、每日爆发痛次数、用药情况、药物不良反应、非药物止痛方法应用情况等,全面掌握患者的疼痛护理现状, 发现问题及时给予指导,对患者积极的疼痛控制行为给予肯定和鼓励。④重视心理干预: 在随访时特别注意关注患者的心理状态,疏导其不良情绪;建立心理危机预警机制,若患者在连续3 次随访中均表现出情绪低落、 依从性下降、持续性失眠等情况时,应转介心理咨询门诊,由心理咨询师对患者进行专业的心理干预。

1.3 观察指标及评价标准

干预前后对比两组患者的疼痛数字评分表(numerical rating scale,NRS)评分、爆发痛次数、匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)得分、癌症疲乏量表(cancer fatigue scale,CFS)得分及疼痛控制满意率。 ①疼痛程度及爆发痛次数。 采用NRS 评估患者的疼痛程度,0 分代表无痛,10 分代表非常剧烈的疼痛,得分越高表明其疼痛程度越重[6]。询问并记录患者每日出现爆发痛的次数。 ②睡眠质量。采用PSQI 量表评价患者的睡眠质量, 该量表得分范围为0~21 分,总得分越高表明患者的睡眠质量越差[7]。③癌因性疲劳程度。 采用CFS 评价患者的癌因性疲劳程度,该量表共15 个条目,总得分范围为0~60 分,分数越高表明患者的疲乏程度越重[8]。 ④疼痛控制满意度。采用休斯顿疼痛控制情况调查表评价患者对疼痛控制的满意度。 该分量表共5 个条目,总得分范围为0~50 分,得分>40 分表示“满意”,30~40 分表示“比较满意”,<30 分表示“不满意”,疼痛控制总满意度=(满意+比较满意)例数/总例数×100%[9]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析, 计量资料用均数±标准差(±s)表示,组间比较用t 检验;计数资料用百分率表示, 组间比较用χ2检验, 以P<0.05 表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者NRS 评分及爆发痛次数的比较

两组干预前的NRS 评分及爆发痛次数比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者干预后的NRS评分低于对照组,爆发痛次数少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组干预后的NRS 评分均低于干预前,爆发痛次数均少于干预前,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者NRS 评分及爆发痛次数的比较(±s)

表1 两组患者NRS 评分及爆发痛次数的比较(±s)

组别 NRS 评分(分) 爆发痛次数(次/d)对照组(n=65)干预前干预后t 值P 值观察组(n=65)干预前干预后t 值P 值7.46±1.21 4.36±1.07 15.473<0.001 3.82±0.48 3.26±0.52 6.380<0.001 t 干预前组间比较值P 干预前组间比较值t 干预后组间比较值P 干预后组间比较值7.39±1.12 3.83±0.91 19.889<0.001 0.342 0.733 3.042 0.003 3.95±0.67 2.15±0.47 17.732<0.001 1.272 0.206 12.768<0.001

2.2 两组患者PSQI 及CFS 得分的比较

两组干预前的PSQI、CFS 得分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者干预后的PSQI、CFS 得分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组干预后的PSQI、CFS 得分均低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者PSQI 及CFS 得分的比较(分,±s)

表2 两组患者PSQI 及CFS 得分的比较(分,±s)

组别 PSQI 得分 CFS 得分对照组(n=65)干预前干预后t 值P 值观察组(n=65)干预前干预后t 值P 值15.81±2.32 12.43±1.87 9.145<0.001 49.12±5.86 39.35±5.64 9.685<0.001 t 干预前组间比较值P 干预前组间比较值t 干预后组间比较值P 干预后组间比较值15.63±2.14 10.49±2.17 13.597<0.001 0.460 0.646 5.460<0.001 48.32±5.27 32.62±4.38 18.472<0.001 0.818 0.415 7.598<0.001

2.3 两组患者疼痛控制满意度的比较

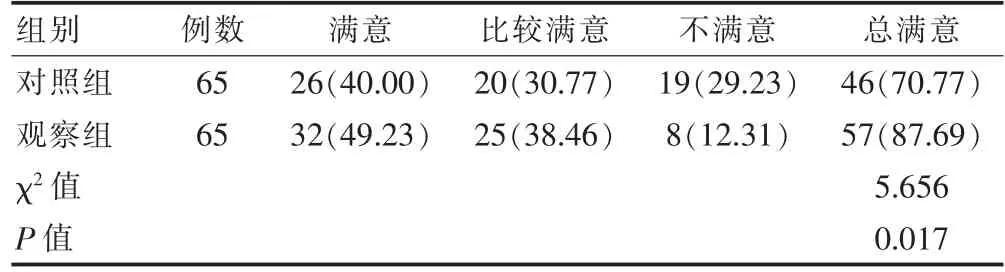

观察组干预后的疼痛控制总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者疼痛控制满意度的比较[n(%)]

3 讨论

本研究结果显示, 观察组患者干预后的NRS 评分低于对照组,爆发痛次数少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),表明系统化疼痛护理模式能够减轻居家癌性疼痛患者的疼痛程度,减少爆发痛次数。 通过系统化疼痛护理,加强了对患者的疼痛教育,提升了疼痛管理相关知识水平和技能,尤其是提高了止痛药物应用的依从性,从而有效缓解了癌性疼痛,这与Musavi 等[10]的研究结果一致。 非药物缓解疼痛方法的应用,尤其是对患者心理护理的加强,也有助于缓解癌性疼痛,与胡静等[11-12]的研究结果一致。 此外,通过系统化疼痛护理干预, 搭建了医护患三方沟通平台,患者能够及时得到癌性疼痛护理的专业指导,还一定程度上缓解了不良情绪对疼痛的影响;医护人员也能准确、全面掌握患者的癌性疼痛控制情况,进而给予更具针对性的疼痛护理指导,从而减轻了患者的疼痛程度。

本研究结果显示, 观察组患者干预后的PSQI、CFS 得分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),表明系统化疼痛护理模式能够改善居家癌性疼痛患者的睡眠质量,缓解癌因性疲乏。 通过系统化疼痛干预,及时更新疼痛管理档案,为患者提供针对性的居家癌性疼痛指导,提高了患者的用药依从性,有效控制癌性疼痛,从而提高了睡眠质量,这与叶江浙等[13]的研究结果一致。 患者的睡眠质量得到改善,从而缓解了癌因性疲劳,这与李宁等[14]研究结果一致。 患者与医护人员建立良好沟通平台的建立,以及癌性疼痛控制较为满意的状态,使其缓解焦虑、抑郁等不良情绪得到有效缓解, 增强了癌性疼痛控制自我效能感,在一定程度上也降低了癌因性疲乏程度。

本研究结果显示,观察组干预后的疼痛控制总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),表明系统化疼痛护理模式能提高居家癌性疼痛患者对疼痛控制的满意率。团队成员在实施系统化疼痛护理干预前,均接受了统一的培训与考核,掌握了最新的癌性疼痛护理知识与技能,增强了癌性疼痛控制的有效性和护理服务的专业性,从而使得患者对疼痛控制的满意率提高,这与周洁等[15]的研究结果一致。 在系统化疼痛护理模式中,医护人员增强了对患者疼痛教育的主动性,建立了良好的护患关系,有序规范地引导患者积极应对癌性疼痛,这也提高了患者对癌性疼痛控制的满意率。

综上所述,将系统化疼痛护理模式运用到癌性疼痛患者居家管理中,能够有效减轻其疼痛程度,减少爆发痛次数,改善睡眠质量,降低癌因性疲乏程度,进而提高患者对疼痛控制的满意率。该模式能为制定科学有效的癌性疼痛患者居家延续护理方案提供一定的参考。