如何进行艺术创作

——以雕塑《偎》为例

2022-04-12田佳龙鲁迅美术学院

田佳龙(鲁迅美术学院)

对于一位艺术家而言,能够创作出有灵魂性和能够引起世人共鸣的作品,才能被世人所认可,任何作品的产生都不是一风顺的,需要经过无数次的反复推敲和构思,更需要修养和学识,通过大师名作的研学和感受,不断的自我修复和完善,国内外大师之作或是历史名作追溯根源之后和其自身的艺术创作规律,创作构思以及表现手法等因素息息相关。

一、艺术创作的规律

根据长时间创作的摸索和翻阅大量的名作研究发现,美术创作在其创作过程中,必须要解决的基本问题有以下几个:

第一个是理论性的问题。首先,认识掌握和运用艺术规律,这是一个宏观概念,正处于学生期间由于所处的环境和个人知识素养的缺失不容易理解,个人的人生观和世界观尚未成熟,所以,对于艺术理性的认识不够成熟,更提高不到一定的高度。那么,艺术规律是不以人的意志为转移,这种规律就是客观性中的规律。

第二个是感性认识的研究论证。通过分析大师作品引发的灵感拓展,参考美术作品以此进行分析研究是艺术理论的实证。经过分析作品,不仅证明艺术规律的存在,更是形象地彰显出艺术规律的运用,学生期间通过作品的参考和对比关系,能够理解艺术的大致规律。这也是艺术形态的展示过程。所谓艺术规律就是利用自然规律于艺术实践而获得一定艺术效果的一切方法。其经验所得即从学画开始,老师们一直并反复强调最基础的艺术规律是由形象、空间、线条、色彩、色调、明暗……..等构成造型艺术的诸多要素,在此基础之上的构思,构图、用笔、用色、塑造形象,安排特定的情节和构思场景,这些经验总结贯穿我们一生的创作中所能运用,在此基础之上,还要通过概括提炼、节奏调节、创造意境、增加联想、对比照应、相互陪衬等手段,以此表现出作品内在的灵魂和寓意。

第三个就是结构的问题。近期在靳尚谊的人物访谈中听到其关于创作中对于结构的论述,他曾说:“在徐悲鸿之前讲解剖、没有说过结构,所以徐悲鸿一讲结构,大家完全不懂。于是,徐悲鸿就做了个盖房子的比喻,要打地基、要有柱子、最后砖头垒上去……这是一个构造,结构就是一个逐渐形成的构造。画人体怎么解决结构问题?不知道,他就给改画,改了冯法祀画的一个人体的腿。原来都是分面画,徐悲鸿给连贯了一下,把骨头、肌肉分开的地方都连在一起,画面一下子就很结实起来了。这一改大家就明白了,但正是这个问题,靳尚谊用了五年时间才在画面上形成,不是很容易的,但必须这样做。”结构解决了,一切所有的创作问题,画人物也基本没有问题了。

二、艺术创作的构思

构思是决定创作的灵魂所在,也决定了创作的本身。艺术创作是艺术家思想的产物。同样的主题,不同的艺术家创作出不同的主题性的作品。鲁迅曾说过:“从喷泉里喷出来的都是水,从血管里出来的都是血”。所以,艺术家的思想和思维很关键。

绘画创作不同于艺术设计,设计是建立在固定模板的基础之上,后期施工完全依赖于图标,而创作是不断地完善,在未知区域中不断探索和延伸,创造新的赋予生命意义的灵魂作品。在构思草图中,首先要考虑到的是画面的情节,每一件作品的成功都有其内在的故事渊源,例如,本文作者比较热衷于的藏族雕塑题材,为了深入理解和挖掘题材,通过亲自入藏体验和挖掘藏民题材的形式,不断地在脑海中构思,之后绘制出大量的草图,还经过反复的推敲和创新,草稿中所呈现出的内容都是构图,构图的好与坏都取决于创作者深思熟虑后的思维再现,大师的任何一件作品都是在无数构思草图中凝练而来。以雕塑《偎》为例,创作必须来源于生活,没有深入到生活中细致观察,终是纸上谈兵。作者根据多次采风,不断地激发出创作灵感,使其以藏民与高原生灵为题材进行艺术创作。在创作《雪域藏歌系列》时期,选用人和动物为切入点,有着高原之舟的牦牛是藏族生活中的一部分,色调和材质选用白色大理石雕刻,创造出藏族人民与动物的和谐相处,藏民的生活与高原生灵的千姿百态。这一切都要体现在创作前的手绘图纸构思中。

靳尚谊曾关于人物肖像画有过深刻论述:“肖像画的问题最主要是构图问题。主要、次要、疏密怎么摆,背景怎么画,道理很简单,做起来却很复杂。”

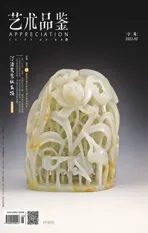

以此为依据,《偎》的创作构思就产生了,《偎》所表现的内容是一位藏族小孩子依偎在牦牛身上的组合雕塑,强调了牦牛的弓背的造型,整个创作不做镂空处理,在整个体块里小孩的脚和牛角有所突出,来打破整个团块造型,使整个画面有着节奏变化。作者灵活巧妙地把藏族题材和中国石雕造型结合在一起,原因在于藏族人民在日常生活中行动不便,是游牧民族,从服饰上来看身穿藏袍,里面可装很多东西,给人一个直观的造型比较臃肿而烦琐,牦牛的长毛落地,健硕的躯体好似一座山。把两个元素结合在一起,给人的感受就是敦实,更加突出藏族人民的淳朴厚实的朴素特征,使藏族味道更为浓烈。牛背上选有着藏族的图腾氆氇,脚下踏着草底,背后运用当时牦牛驼队的布袋,即体现牦牛的生活功能性,又补充了创作背面的单一性,使整个雕塑有着更多的观赏角度与趣味性。底座外形更像是一笔浓墨划过,似一个椭圆形,处理成风吹过草地的形象,使画面更富有诗意,与小孩相结合更加活跃一些。在雕塑底座稳定性考虑的同时,我更加注重于它对雕塑整体环境的渲染与表现,加上团块式的雕塑,让创作更加富有趣味性与丰富性。(如图1)

图1 《偎》成品作

构图生动就是一种美,它包含了黑白关系、色彩、造型,这就是一种美感。靳尚谊曾说:“造型的绘画性徐悲鸿说得很简单——‘宁方勿圆’,一定要‘方’、不能‘圆’,比如伦勃朗和鲁本斯。另外还有一个是格调,格调要高,不能俗”。一般在决定好主题后,构思集中到主题思想这个焦点上,从构图,情节安排,人物塑造,形象刻画,色彩搭配,节奏运用,用笔用墨等技法手段来表现主题,绘画表现手法是平面性的呈现,雕塑作品呈现的是一种立体视知觉的实物展现。创作课其实是一个基础课,构图的基础、表达内容的基础。”

三、艺术创作制作流程

(一)材料选择

这件作品一开始为玻璃钢材质,作品整体呈现团块式的雕塑语言,但因玻璃钢体量感不如石质厚重,所以,玻璃钢转石料这一想法,一直存在于作者的脑中。在惠安的一段时间里,亲自放大了自己的石雕作品《偎》,也是对个人创作材料的进一步的探索与创新。

创作过程中,根据创作不同的样式,选择适合的石材非常重要,石材的硬度,颜色,俏色,抛光前后颜色的对比,都是我们在创作过程中要考虑的因素。这件作品放大之后,选择了花岗岩中的白麻603 号,因为藏族人民和生灵在人们心中,一直是非常圣洁和淳朴的,这个颜色的材料很像在风雪中的藏族,屹立在你面前。同样灰白色使人觉得很纯粹,比较适合于表达藏族高原上神圣而纯洁的题材。(如图2)

图2 《偎》创作过程

(二)雕刻原则

石雕分为几个步骤,先是选材,选择适合的石材来加工创作,选择一个好的材料会对创作有一定的提升,会有对最终效果一个预期。再是放尺,在小稿子上用水平仪把中线定位线画出来,再把重要的节点画出来后,再在石料上去按比例放大,正好是三倍的比例,尽量采取正数倍去放大,在计算上比较方便。接下来是开粗胚下大型时候,在整块石料上,要用流畅的线条去描绘出创作的六面图外轮廓和简单的内形。运用重型角磨机,凿子,电钻打孔,和撑子一些工具,去切掉废料的同时,要保留着左右,上下的最高点,这样在定位上会比较方便计算,当开了雏形后,再去动这些固定的点位。在开粗胚阶段,为了施工方便,一直不能像做泥塑一样的角度去观察。在修粗胚阶段就需要垫高了,方便观察大型,进一步推敲比例。深入阶段就要用一些小工具,考虑一些艺术高度与修养,尤其是注意虚实变化与节奏大线与外形,像牛毛就要注意到疏密关系与节奏变化和韵律美。绳子与袋子的挤压感要把质感做出来,不然显得概念。到了抛光和做表面效果时候,适当把牛角和牛鼻子的高点提亮些,一是拉开层次,提了高光。二是在于表现牛角是长期人们抚摸的地方,会形成包浆,与牛鼻子在高海拔地区呼吸,时常保持湿润的一个状态,进而这两个地方着重用抛光来表现,相对其他高点,也有少量抛光与其呼应。在底座上和氆氇上借鉴中国汉代石刻的运用线刻和浅浮雕的手法来表现。

石雕的雕琢区别于泥塑的加减,雕是减法,塑是加法,总体来说还是不够好掌握,在整个过程中还是很小心,怕预留不够,也有很多处理不当的地方,需要后期的随机应变。石雕是一块硬骨头,在这个过程中很磨炼人的心性,不可着急,要心平气和地去对待。在雕刻中,画定位和轮廓线是很重要的,要一直和小稿保持一致。在放大时,具象雕塑自我感觉在它的比例上不好掌握,观察方法比较有局限性。在画线时因为外界因素,只能放在地下去切大型,严格按照定位线走的同时,自己也要有判断,应及时抬高视野去调整雕塑的比例尺寸,在与平时泥塑训练视线不太一样,在手工打粗胚下大料时候的观察角度不舒适容易导致比例误差,偏矮压缩的问题,观察方法不佳,陷入局部,这是创作过程中的一个难题,也是我们应当极为注意的一点。而且小稿子的仰视和大稿的俯视也存在着误差,有时我们也需要再创作,脱离小稿,随性发挥才能跳出原有的框架,去更加使创作与石雕材料相融合,创作出更适合创作本身的一个形式与效果。

四、结论

通过以上从艺术创作的规律、构思、制作流程以及材质的分析探索等多方面的讨论,结合名家经验访谈以及自身创作实践体会,总结出了一些经验之谈,并且已经形成个人的创作风格和表现技法,以此达到艺术内容与形式的和谐统一。