轴向拉压波形钢板阻尼器的力学性能

2022-04-12徐善文李玉坤

王 威,仲 凯,徐善文,李 昱,刘 磊,李玉坤

(西安建筑科技大学土木工程学院,西安 710055)

地震作为一种破坏性非常大的突发性自然灾害之一,其所蕴含的巨大能量可能给人类带来毁灭性的打击[1].地震的反复作用会引起结构或构件的薄弱部位损伤程度逐步增大,当损伤累积到一定程度后,最终将会引起结构的局部破坏甚至倒塌破坏[2].当发生地震时,为减弱其对整体结构产生的强烈破坏,可在结构中加入阻尼器,利用其强大的耗能能力与变形能力将地震能量耗散掉,以防结构主体遭到破坏[3].金属阻尼器由于构造简单,性能稳定,且在低周往复荷载作用下具有良好的弹塑性变形能力、滞回耗能能力[4-5],从而被众多学者广泛研究并应用.

Kelly等[6]最早提出金属阻尼器的概念,金属阻尼器在地震往复作用下,阻尼器耗散的地震能量与阻尼器变形的大小有关.晏晓彤等[7]研究发现平腹板在往复荷载作用下极易发生平面外屈曲,导致阻尼器提早发生滞回曲线的捏缩现象,最终引发阻尼器的承载能力和耗能性能下降.随后的研究重点集中于抑制腹板的屈曲现象方面,Brand等[8]和Koike等[9]研究在腹板上装设加劲肋来抑制腹板屈曲,结果表明此种方法对抑制腹板发生平面外的屈曲变形有很好的效果.但是,在阻尼器上面焊接加劲肋,焊接工艺带来的残余应力较大,而且焊缝在加载过程中易发生脆性撕裂破坏,不利于阻尼器的耗能性能和安全储备[10].郭彦林等[11-12]采用波形腹板抑制屈曲现象的发生且阻尼器的承载能力和耗能能力良好.在实际工程应用中,现阶段金属阻尼器的加载类型以剪切加载型为主,但这样不能满足某些实际工况需要,会限制阻尼器的应用范围,目前只有防屈曲约束支撑一种类型[13]能应用到框架中斜撑或隅撑等部位,但其滞回性能和耗能能力略显不足.

为解决上述存在的问题,采用波形钢板代替平钢板,可有效抑制腹板发生屈曲现象,同时采用创新性设计使阻尼器在轴向拉压作用下其耗能构件通过剪切变形来消耗能量,这样可以使阻尼器在轴向力作用下也能够发挥其耗能减震作用,扩大阻尼器在实际工程中的应用范围.

1 试验概况

1.1 试件设计

本次试验共设计4个轴向拉压波形钢板阻尼器试件,改变的参数为腹板的长宽比(此处的长和宽如图1所示,宽度为260 mm,长度为L)和翼缘厚度.将平钢板弯折成波形板所转动的角度定义为波角,本文中波角为45°,波形腹板厚度为4 mm,波形腹板的宽度保持不变,故改变腹板的长宽比即改变波形腹板的长度L,波形腹板的长宽比取值分别为0.9、0.7、0.5,翼缘板厚度分别为12、14 mm且边长为200 mm×182 mm,中竖板尺寸为320 mm×280 mm×25 mm,侧竖板尺寸为320 mm×200 mm×20 mm,试件中所用钢板均为屈服点为235 MPa的钢材.试件参数如表1所示.

表1 试件参数Table 1 Parameters of specimens

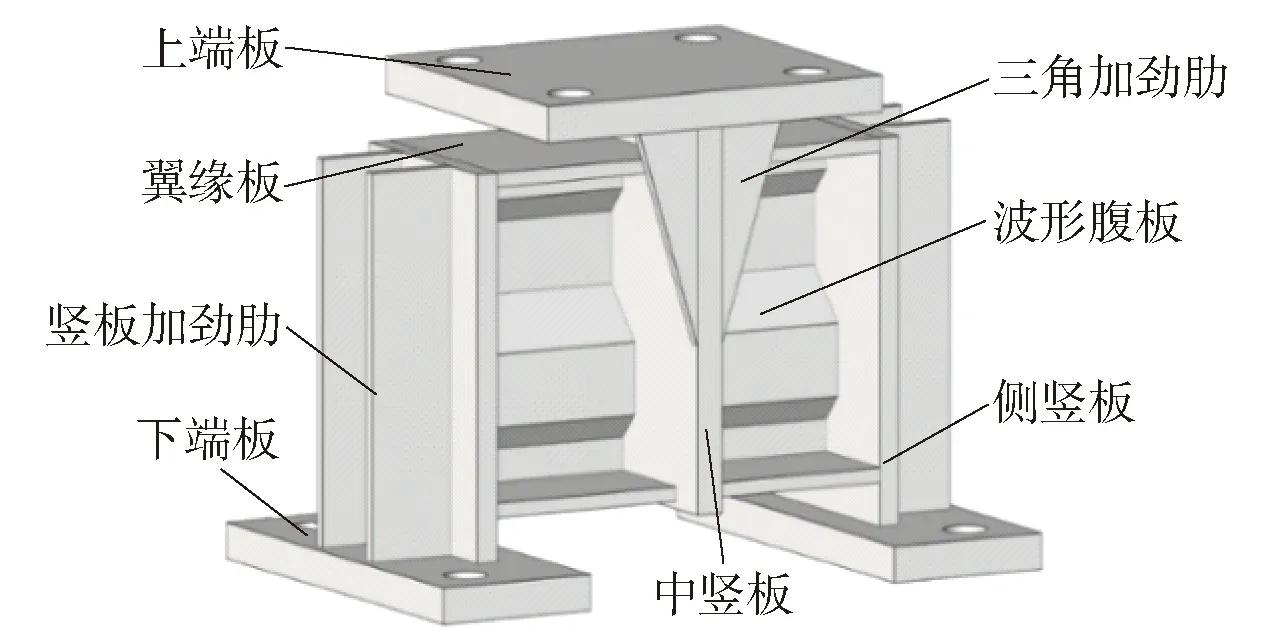

轴向拉压波形钢板阻尼器的工作原理是在外部荷载作用下,利用波形腹板和翼缘板发生塑性变形耗散所输入的能量.在阻尼器自身方面,阻尼器上端板受到轴心方向的外部荷载后,将荷载通过中竖板施加在两侧的翼缘板和波形腹板上,波形腹板和翼缘板在剪切力的作用下,发生剪切塑性变形,吸收输入的能量从而起到耗能减震的作用.为了使中竖板在加载过程中不出现弯曲变形,保证中竖板在整个加载过程仅发生竖向位移,因此中竖板的厚度较大且在中竖板的上部添加三角加劲肋.为了保证阻尼器的整体稳定性,在侧竖板处添加了竖板加劲肋.轴向拉压波形钢板阻尼器构造如图2所示.

图2 阻尼器构造Fig.2 Damper construction

1.2 材性试验

本次钢材材性试验采用单向静力拉伸试验,拉伸试件的样胚按照《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T 2975—1998)[14]的规定从母材中获取,并根据《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T 228.1—2010)[15]的规定将样胚加工成标准尺寸试件.对不同厚度钢板做3组试件,每组3个试样进行材性试验,由于各组差别不大,取各组平均值为例,材性试验得出钢材的应力-应变曲线如图3所示.钢材的材料力学性能如表2所示.

图3 钢材应力-应变关系曲线Fig.3 Stress-strain curve of steel

表2 材料力学性能Table 2 Mechanical property of materials

1.3 试验方案及测点布置

本次试验在西安建筑科技大学结构实验室进行,采用微机控制电液伺服执行器进行加载.

阻尼器试件一端通过连接件与执行头相连,并将该侧定义为西侧;阻尼器试件的另一端与反力三脚架通过高强螺栓进行连接,并将该侧定义为东侧;侧向支撑安装在执行器两边,防止阻尼器发生侧向失稳;反力三脚架为阻尼器试件提供反力,通过压梁和地面的固定台座使反力三脚架与地面固定在一起,如图4所示.

本试验采用力-位移混合控制的加载制度.试验前,先预加反复水平荷载试验2次,以消除试件内部的不均匀性,检查试验装置及各测量仪器的响应是否正常.在试验开始后,依照《建筑抗震试验方法规程》[16]:试件屈服前采用荷载控制,初始荷载为预估屈服荷载值的25%,随后加载值按照初始荷载值逐级递加;试件屈服后,通过位移控制加载,屈服位移值应取屈服时试件推拉向位移中的两者最大值,并以屈服位移的0.5作为级差进行后续加载,每级位移值反复3次,具体加载制度如图5所示.

图5 加载制度示意图Fig.5 Schematic diagram of loading scheme

为准确测量阻尼器波形腹板和翼缘板的应变,根据需要在不同部位提前粘贴应变花和应变片.由于钢材在纯剪切位移加载下,后期面外屈曲变形较大,会产生应变花和应变片脱落的现象,因此,本次试验中,为后期数据的顺利采集,阻尼器左右两侧波形腹板采用了近乎满贴的形式,以阻尼器左侧应变花和应变片的测点布置为例,如图6所示.

图6 阻尼器左侧应变布置Fig.6 Strain diagram of the left side of the damper

2 试验结果及分析

2.1 试验现象

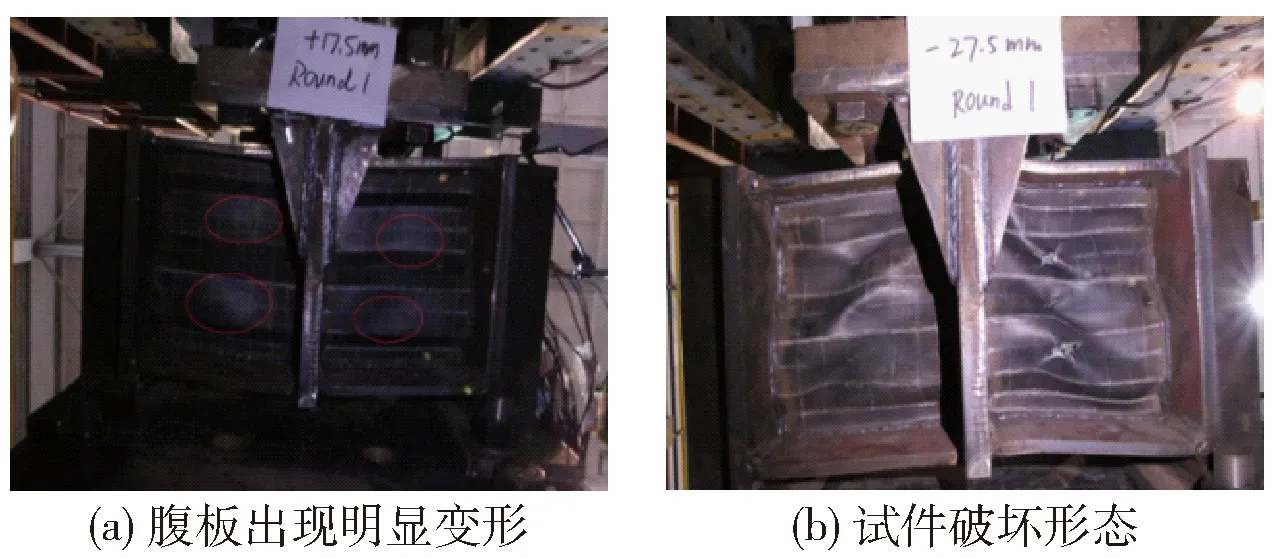

试件CSPD-1的试验现象如图7所示,在加载初期以40 kN为1级进行加载,每级循环1圈,在前6级加载过程中,试件无明显的变形,试件处于弹性阶段.当试件加载到+280 kN时,波形腹板存在略微局部鼓曲变形,同时观察到控制器上的荷载位移曲线开始偏离直线,证明试件进入屈服阶段,此时采用位移控制加载,位移加载的前几级,整个波形腹板在中间竖板的带动下向东侧移动,翼缘出现略微向东的剪切变形.当位移加载到+17.5 mm第1圈时,波形腹板在波峰和波谷的中部发生明显的鼓曲和凹陷现象,如图7(a)所示.位移加载到-27.5 mm第1圈时,北侧腹板在波峰和波谷出现X形裂缝,南侧腹板上也出现3个斜向的裂缝,此时试件的承载力下降到峰值荷载的85%以下,认定该试件已基本失效,故停止加载,试件破坏形态如图7(b)所示.

图7 CSPD-1加载阶段示意图Fig.7 Deformation diagram of CSPD-1

如图8所示,当试件CSPD-2加载到320 kN时,试件开始屈服,此时试件仅发生较小的剪切变形.当位移加载到+21 mm第1圈时,腹板上的鼓曲变形逐渐形成斜向变形带,翼缘板的剪切变形逐渐加剧,如图8(a)所示.当位移加载到-30 mm时,试件的南侧腹板X形裂缝开展剧烈,翼缘板也出现了明显的弯曲变形,北侧腹板也出现了裂缝,此时试件的承载力低于峰值荷载的85%,如图8(b)所示.

图8 CSPD-2加载阶段示意图Fig.8 Deformation diagram of CSPD-2

试件CSPD-3的试验现象如图9所示,阻尼器屈服荷载为400 kN.当位移为+24 mm第1圈时,波形腹板上形成斜向的变形带,且变形带关于中竖板对称分布,具体如图9(a)所示.继续加大位移值,波形腹板上逐渐出现裂缝并逐渐开展和延伸.在位移为+32 mm第1圈时,南侧腹板上形成3个X形交叉裂缝,北侧的腹板也出现斜向的裂缝,此时试件的承载力低于峰值荷载的85%,证明试件已破坏,具体变形如图9(b)所示.

图9 CSPD-3加载阶段示意图Fig.9 Deformation diagram of CSPD-3

如图10所示,试件CSPD-4的屈服荷载为320 kN.当位移为+14 mm第1圈时,南侧腹板波峰和波谷中部产生斜向45°椭圆形轻微凸起变形,上下翼缘的剪切变形加剧,如图10(a)所示.当位移加载到28 mm时,发展成X形交叉裂缝,变形如图10(b)所示,试件的承载力下降到峰值荷载的85%以下,此时停止加载并将荷载归零.

图10 CSPD-4加载阶段示意图Fig.10 Deformation diagram of CSPD-4

通过4个阻尼器试件的试验现象可以得出:试件屈服初期阻尼器的翼缘板和腹板表现为整体的剪切变形,随着位移的不断增大,波形腹板上首先出现鼓曲或凹陷变形,且变形的区域率先出现在波峰和波谷的中部.加载到中后期时,腹板的波峰或波谷处会率先出现斜向的裂纹,随着裂纹的不断发展,会逐渐形成X形交叉裂缝,这证明腹板的裂缝开展符合剪切破坏的特征.4个阻尼器试件在加载后期均会在波形腹板上出现斜向的裂缝,并逐渐形成X形交叉裂缝,试件的承载力会不断下降,最终下降到峰值荷载的85%以下,此时试件基本破坏.在整个加载过程中,试件未发生较大的侧向变形,这是因为阻尼器的构造形式和加劲肋的存在保证了试件的整体稳定性.

2.2 荷载- 位移曲线

根据试验设备记录的数据,绘制4个阻尼器的滞回曲线,如图11所示.4个试件的滞回曲线均表现为较饱满的梭形.说明此形式的阻尼器具有较好的延性和耗能能力,滞回性能良好且稳定.4个试件的滞回曲线会存在一部分拉压不平衡的现象:出现这一现象的原因主要是由于试件到达峰值荷载之后,在正向加载时腹板发生的剪切变形使腹板产生细小的裂纹或裂缝,而在反向加载时,只需要施加较小的力便可使这些裂纹闭合.

图11 试件的滞回曲线Fig.11 Hysteresis curve of specimens

对比分析试件CSPD-1、CSPD-2、CSPD-3的滞回曲线,这3个试件腹板的长宽比分别为0.9、0.7、0.5,翼缘厚度保持一致.这3个试件滞回曲线在弹性阶段基本保持直线状态;进入屈服阶段后,随着加载位移的增加,轴向承载力也逐步提升,体现了一定的强化作用.随着阻尼器长宽比的减小,阻尼器试件的承载能力逐渐升高;试件CSPD-1和CSPD-2的滞回曲线较为CSPD-3的滞回曲线更为饱满,且承载力到达峰值后下降的速度较CSPD-3的更为缓慢,这表明当阻尼器试件腹板的长宽比较小时,其延性和耗能能力较差.

对比分析试件CSPD-2、CSPD-4的滞回曲线,这2个试件翼缘板的厚度分别为12、14 mm,长宽比保持一致.这2个试件均体现出循环强化—稳定—退化作用的过程,且在经历逐步加大的加载位移后,并没有马上出现大幅度的强度退化,说明两者有着良好的延性且差别不大;2个试件的滞回曲线均呈现饱满的梭形,表现出良好的耗能性能.

2.3 骨架曲线

骨架曲线是把滞回曲线上同方向(推或拉)各级加载第1圈循环的最大值点依次相连得到的包络曲线.根据阻尼器不同长宽比和翼缘不同厚度绘制出4个阻尼器试件的骨架曲线,如图12所示.

图12 骨架曲线Fig.12 Skeleton curves

从图12(a)中可以看出,3个试件的骨架曲线腹板发生屈曲之前基本重合,且3个试件骨架曲线均呈S形,这说明在加载过程中,3个试件经历了从弹性阶段到破坏阶段的全过程.对比分析可以得到随着阻尼器长宽比的增大,试件的承载能力逐渐降低,但其到达峰值荷载后承载力下降较慢,表现出较好的延性.在图12(b)中,2个试件的骨架曲线相似度较高,同时均经历了完整的变形过程.随着翼缘厚度的增加,阻尼器试件的承载能力逐渐增大,但增长的幅度不是很大.2个试件达到峰值荷载之后,承载力下降速率相差不大.

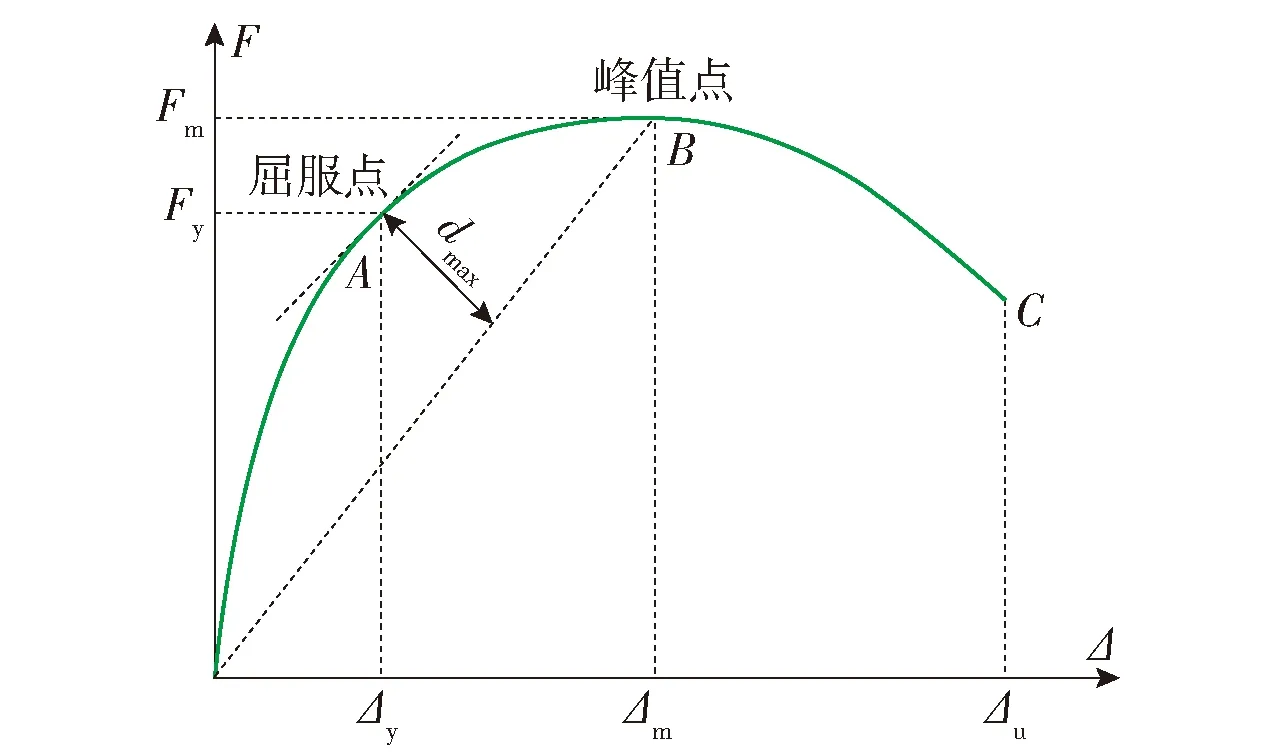

2.4 承载能力和延性

本文采用 “最远点法”[17]确定屈服点,具体做法是将原点与构件骨架曲线的峰值点相连,然后做连线的平行线相切于骨架曲线,切点为屈服点,如图13所示.定义骨架曲线上荷载下降至Fd(Fd=0.85Fm)为极限点,Fm为峰值荷载.位移延性系数μ=Δu/Δy,是衡量试件在塑性阶段变形能力的重要指标.根据以上方法,依次确定屈服荷载Fy、屈服位移Δy、峰值荷载Fm、极限荷载Fd、极限位移Δu和延性系数μ,见表3所示.

图13 最远点法Fig.13 Furthest point method

表3 试件特征荷载及延性系数Table 3 Feature load and ductility coefficient of specimens

由表3可知,阻尼器的长宽比减小,其屈服荷载和峰值荷载逐渐增大,试件CSPD-3比试件CSPD-2的屈服荷载和峰值荷载分别高出34%和29%,试件CSPD-3比CSPD-1的屈服荷载和峰值荷载分别高出63%和50%;阻尼器的长宽比减小,其延性逐渐减小,与试件CSPD-2、CSPD-3相比,试件CSPD-1的延性系数分别高出7%、16%.

随着阻尼器的翼缘厚度增加,其屈服荷载和峰值荷载小幅度增加,试件CSPD-4比试件CSPD-2的屈服荷载和峰值荷载分别高出8%和7%,差别不是特别显著;随着阻尼器翼缘厚度的增加,其延性有降低趋势,试件CSPD-2比CSPD-4的延性系数高出5%,表现出较佳的塑性变形能力.

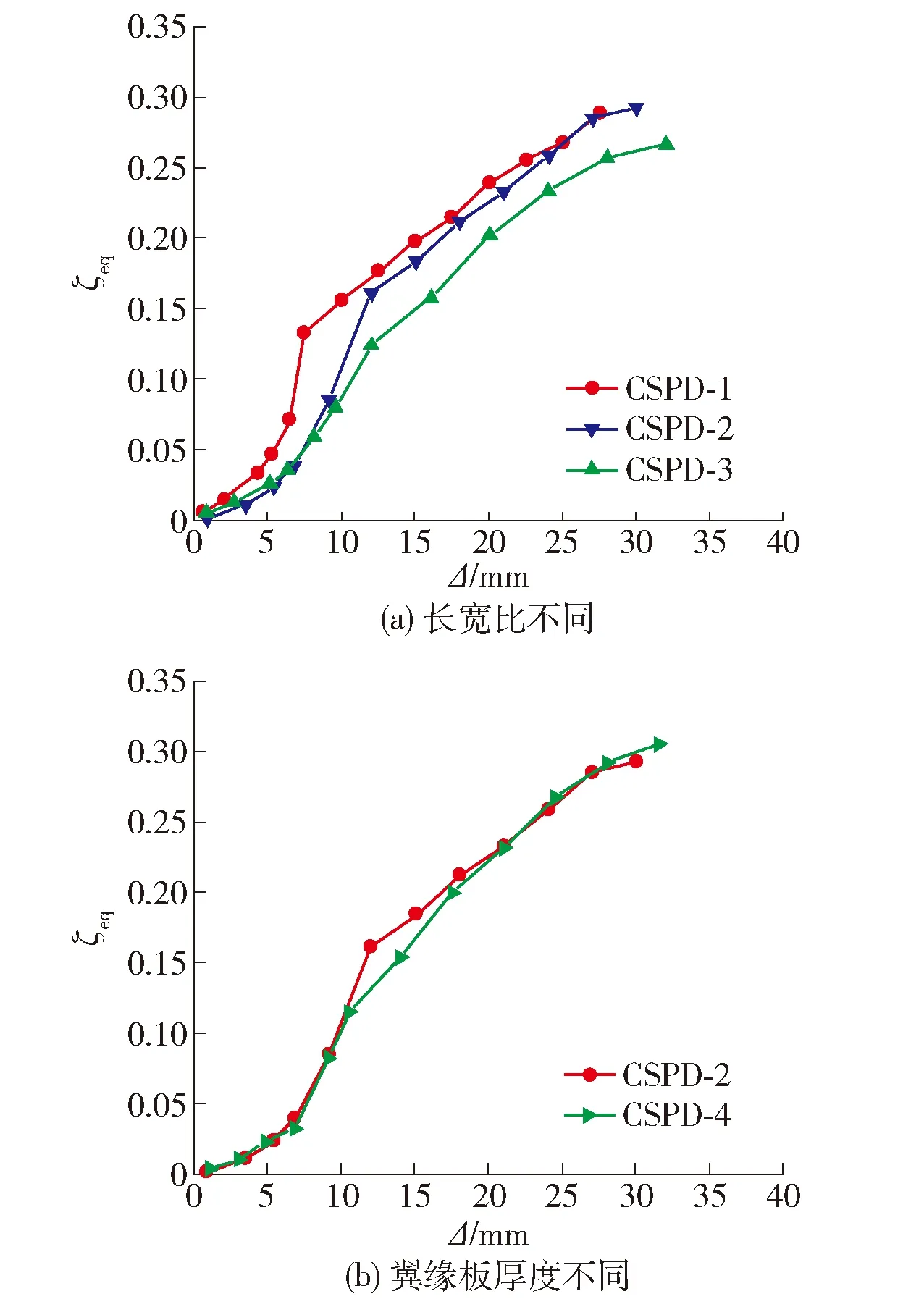

2.5 耗能能力

耗能能力是阻尼器最重要的指标之一,可以根据阻尼器的等效黏滞阻尼系数ζeq来评定阻尼器耗能能力的优劣,其值越大,表明试件的耗能能力越好.等效黏滞阻尼系数ζeq计算公式为

(1)

式中:SABC+SCDA为图14中滞回环的面积;S△OBE+S△ODF为图14中相应三角形的面积,代表弹性应变能.

图14 等效黏滞阻尼系数计算Fig.14 Calculation of equivalent viscous damping coefficient

如图15(a)所示,加载初期试件CSPD-1的等效黏滞阻尼系数略大于试件CSPD-2和试件CSPD-3,且试件CSPD-1的等效黏滞阻尼系数早于后两者出现大幅度提升,主要是因为试件CSPD-1的屈服位移较小,试件进入屈服后,滞回环变得饱满,等效黏滞阻尼系数随之大幅度增加,在加载后期三者的等效黏滞阻尼系数增长速率基本保持一致,最终试件CSPD-1和试件CSPD-2的等效黏滞阻尼系数基本相同,但均高于试件CSPD-3,其中试件CSPD-1比试件CSPD-3的等效黏滞阻尼系数高出10%.对比分析试件CSPD-2、CSPD-4,如图15(b)所示,2个试件的耗能能力差别不是很大,二者等效黏滞阻尼系数仅相差3%,且等效黏滞阻尼系数增长速度基本相同,说明当翼缘板的厚度能够满足波形腹板充分发挥其力学性能要求时,其厚度的变化对阻尼器的耗能能力影响较小.

图15 等效黏滞阻尼系数-位移曲线Fig.15 Equivalent viscous damping coefficient curves

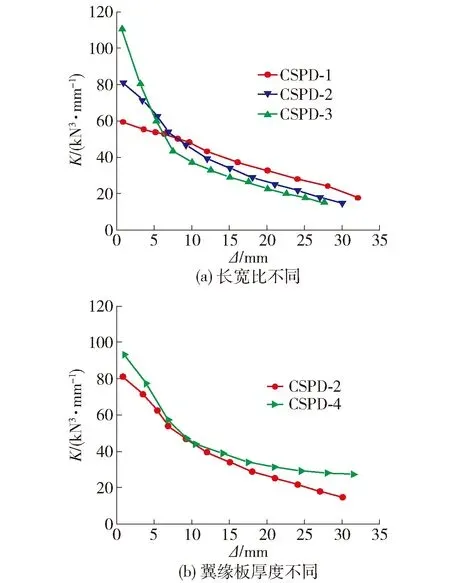

2.6 刚度退化

在位移幅值不变的条件下,结构构件的刚度随反复加载次数的增加而降低的特征称为刚度退化,刚度Ki的计算公式为

(2)

式中:+Fi、-Fi分别表示第i次正、反向峰值点的荷载值;+Xi、-Xi分别表示第i次正、反向峰值点的位移值.

如图16(a)所示,3个试件的初始刚度有着较大的区别,试件CSPD-3的初始刚度最大,试件CSPD-2次之,试件CSPD-1最小,由此可见,阻尼器的长宽比越小,其初始刚度越大,3个试件的刚度在加载初期下降速率都比较快,其中试件CSPD-1刚度退化最慢,试件CSPD-3的刚度退化最快,在阻尼器试件位移达到10 mm后,3个试件的刚度退化速率基本保持一致;如图16(b)所示,试件CSPD-4的初始刚度较大,在加载前期,试件CSPD-4比试件CSPD-2的刚度退化速率快,待阻尼器试件的位移达到8 mm左右时,两者的刚度基本相同,当试件位移逐步加大时,试件CSPD-2比试件CSPD-4的刚度退化速率快,阻尼器试件加载结束后,试件CSPD-4的刚度较大.

图16 刚度退化曲线Fig.16 Stiffness degradation curves

2.7 应变分析

为了进一步了解该阻尼器在试验过程中波形腹板和翼缘板的受力状态,根据试验现象和变形特征,现选取腹板上C、F、G位置的应变花及翼缘板上K、L、O位置的应变片进行分析,并对该测点数据进行处理.所取应变花和应变片位置如图6所示.

对于该阻尼器的波形钢板和翼缘板而言,试件的钢板厚度较小,可看成是平面应力状态,结合材料力学和塑性力学知识,由试验测得的数据求出主应变,并得出主应变随加载位移发展的规律.现以CSPD-1为例进行分析,以试件加载位移为横坐标、以εm/εy为纵坐标来绘制应变随着位移变化的曲线,并在曲线中作出εm/εy=1的辅助线,以此来判断测点的屈服状态,选择εm/εy=1作为辅助线的原因是本文中的应变分析主要研究测点处的屈服位移,以及试件发生变形的位置情况,同时考虑到后期的应变片数值大、数据杂乱和应变片数据采集不全,故应变数据仅选取在1左右和1以下的数据进行分析.其中εy为钢材的屈服应变,εm为von Mises折算应变[18],如图17所示.

图17 CSPD-1测点应变分析Fig.17 Strain analysis of CSPD-1 measuring points

从图17(a)中可以看出,测点K和测点O处的应变上升速度大于点L,测点K和测点O达到屈服应变时对应的位移值小于点L,表明翼缘板的两侧先于中部开始屈服和变形,这与试验观察到的翼缘板上的变形从端部开始相吻合.根据图17(b)可知,在3个测点中点C和点G的应变上升速度大于点F,其中点C处的应变上升最快,且点C最先到达屈服,点F最后屈服,这与试验观察到的试件的现象保持一致:腹板的变形先出现于腹板的波峰和波谷中部位置并向两侧延伸,之后波峰与波谷相连的斜腹板中部开始变形.

3 数值模拟分析

3.1 试件参数的设计及模型的建立

本文选用ABAQUS有限元分析软件[19]建立试件模型并进行数值分析.首先,建立4个与试验试件相同的模型,对有限元分析结果和试验结果进行验证,再继续以阻尼器长宽比和翼缘厚度这2个参数变量进行拓展分析,由于波形腹板的厚度远小于其长度和宽度方向的尺寸,且垂直于厚度方向的应力可以忽略,为了简便运算,故本论文模型中阻尼器的波形腹板和翼缘板采用壳单元S4R(4节点、缩减积分)建立,其他构件采用C3D8R六面体线性缩减积分实体单元,具体各模型的参数见表4.

表4 有限元模型参数Table 4 Parameters of FEM

材料本构采用双线性本构模型,各构件单元之间采用绑定连接,采用跟试验相同的加载制度.网格划分时采用进阶算法来划分网格.最终建立的模型以试件CSPD-1-S为例,见图18所示.

图18 CSPD-1-S有限元模型Fig.18 Finite element model of CSPD-1-S

3.2 模拟与试验结果对比

如图19所示,有限元分析的滞回曲线与试验得到的滞回曲线相似度较高,说明这种有限元分析手段可以反映较为真实的情况.但有限元分析得到的滞回曲线会略微比试验结果饱满一些,这是因为有限元模型未考虑到初始残余应力的影响,阻尼器试件的复杂焊接性,导致阻尼器的初始残余应力对试验结果产生略微影响.

图19 试件和模型滞回曲线对比Fig.19 Hysteresis curve comparison between the specimen and the model

如图19(a)所示,试件CSPD-1和模型CSPD-1-S的滞回曲线吻合度良好,均呈现饱满的梭形,模型CSPD-1-S在经过峰值荷载之后的承载力下降速率略快于试件CSPD-1;如图19(b)所示,由于模拟分析时未考虑初始缺陷,所以模型CSPD-2-S的初始刚度略大于试件CSPD-2;如图19(c)所示,模型CSPD-3-S能够实现对于滞回性能这个关键指标的合理模拟,滞回曲线变化趋势保持一致;如图19(d)所示,相比于试件CSPD-4,模型CSPD-4-S的滞回环略大一些,这是因为在有限元模拟中的理想情况下,导致模型CSPD-4-S在加载中期的承载力上升速度较快.

为进一步验证试验与有限元模拟的吻合程度,从试验试件和模型的受力变形角度,分析各个有限元模型在不同加载状态下的破坏形态,并与试验进行对比分析,现以模型CSPD-1-S和试件CSPD-1为例分析.

如图20所示,模型CSPD-1-S与试件CSPD-1在不同受力状态下的变形特征和应力分布与试验结果吻合较好.从图20(a)可以看出,模型CSPD-1-S在屈曲状态时,腹板上的钢材均已经屈服,而翼缘板上仅在端部应力较大,这与前文中试件CSPD-1的应变分析结果保持一致.在模型屈服时,试件腹板上无明显屈曲变形,试件CSPD-1存在整体的剪切变形.从图20(b)可以看出,阻尼器模型CSPD-1-S在屈曲后,会在波形腹板上形成斜向45°的变形带,这与试验过程中出现的斜向变形带保持一致.

图20 CSPD-1-S与CSPD-1受力变形对比Fig.20 Comparison of the stress and deformation of CSPD-1-S and CSPD-1

在本文中,ABAQUS模拟结果基本与试验试件的加载结果一致,所以ABAQUS模拟分析结果有一定的参考价值,可以为试验提供依据,下面进一步对阻尼器不同的长宽比和翼缘厚度进行拓展分析.

3.3 参数拓展分析

如图21所示以阻尼器长宽比为自变量时,做出阻尼器长宽比0.3~1.1有限元模型的滞回曲线,当阻尼器长宽比为0.3时,其初始刚度和屈服荷载较大,但当阻尼器进入屈服阶段不久,承载力出现骤然降低,耗能能力大幅度降低,其原因是阻尼器的长宽比过小,波形腹板和翼缘板所组成的耗能部件初始刚度过大,进而导致中间约束钢板由于刚度不足出现弯曲变形,荷载无法向下传递,阻尼器耗能全部由中间约束钢板承担;当阻尼器长宽比为0.5~0.9时,随着阻尼器长宽比的增加,其耗能能力、延性随之增加,而承载能力和初始刚度随之降低,但当长宽比增加到0.9时,其耗能能力提升幅度降低;当阻尼器长宽比增加到1.1时,加载位移为25 mm左右时承载力出现骤降,主要原因是两侧加劲肋的约束能力降低,阻尼器出现了侧向失稳而迅速破坏.

图21 阻尼器长宽比0.3~1.1模型滞回曲线对比Fig.21 Comparison of hysteresis curves of damper length to width ratio 0.3-1.1

综上所述,阻尼器长宽比最好保证在0.5~0.9范围内,超出这个范围,阻尼器的承载能力将会在某个时间出现骤降,考虑到现实情况的复杂性(出现偏压、初始变形等情况),且长宽比从0.7增加至0.9时,其滞回性能提升不大,最终认为长宽比为0.7时,阻尼器的力学性能最佳.

如图22所示,以翼缘板厚度为自变量,做出翼缘厚度8~16 mm有限元模型的滞回曲线进行对比.当翼缘板厚度为8 mm时,模型滞回曲线的捏缩程度很大,耗能能力较差,主要原因是翼缘板与波形腹板厚度比过小,导致翼缘板对波形钢板边界的约束能力不足,进而引发波形钢板产生面外扭转变形,波形钢板的力学性能未得到充分发挥,阻尼器的滞回性能表现较差.当翼缘板厚度大于10 mm时,随着翼缘板厚度的增加,阻尼器整体力学性能除承载能力外基本没有增加,且承载能力提升程度很小,说明翼缘板所承担的剪力占总抗剪承载力的比例很小.

图22 翼缘板厚度8~16 mm模型滞回曲线对比Fig.22 Comparison of hysteresis curves of flange plate thickness 8-16 mm

综上所述,为保证波形腹板充分发挥其力学性能,翼缘板与波形腹板厚度比要有一定限值,翼缘板与波形腹板厚度比不得小于2.4,在保证此前提下,提高翼缘板的厚度对阻尼器整体的耗能性能提升不大,说明翼缘板所承担的耗能量占总耗散能量的比例很小.

4 阻尼器的承载力研究

4.1 波形腹板抗剪承载力计算公式

现阶段研究领域总结出波形钢板的剪切破坏模式一共包括3种:局部剪切屈曲、整体剪切屈曲和合成剪切屈曲[20].本文利用ABAQUS有限元软件建立了波形腹板的有限元模型,目的是计算其剪切屈曲强度,其中波形腹板的尺寸取自试件CSPD-1的尺寸.为单独研究波形腹板的剪切屈曲行为,未建立波形腹板四周的翼缘板和约束板,取而代之的是相同效果的边界条件,模型的边界条件如图23(a)所示.一是仅释放四条边面内平动自由度;二是在AB段施加沿着AB方向的切向荷载;三是限制BC、AD段的面内水平方向自由度,限制CD段的面内竖直方向自由度.对波形腹板模型进行特征值屈曲分析,并参考第1阶屈曲模态的计算结果,如图23(b)所示.从图23可知,波形腹板有限元模型的第1阶屈曲模态结果显示出合成剪切屈曲模式的特征,屈曲变形跨越了数个子板,却没有在整个板件内充分发展,同时伴随着某个子板内的局部屈曲变形,因此确定轴向拉压型金属阻尼器波形腹板的破坏形式是合成剪切屈曲模式.

图23 波形钢板剪切屈曲模式的数值模拟Fig.23 Numerical simulation of the shear buckling mode of corrugated steel plate

根据朱力等[21]、Galambos[22]的研究,波形腹板的局部剪切屈曲强度τL,el和整体剪切屈曲强度τG,el的计算公式分别为

(3)

(4)

式中:E为钢材的弹性模量;v为钢材的泊松比;w为水平子板宽a和倾斜子板宽b的较大值;tw为腹板厚度;kL为局部剪切屈曲系数;kG为整体剪切屈曲系数.其中kL和kG分为四边简支和四边嵌固2种情况,由于本文所设计的轴向拉压型金属阻尼器的波形腹板是四边嵌固的情况,因此kL和kG的计算公式为

kL=8.98+5.6(L/w)2

(5)

kG=3.054 5(L/B)2-0.023 1(L/B)+64.195

(6)

式中:L为波形钢板的长度;B为波形钢板的宽度.

由于波形钢板的合成剪切屈曲模式是整体剪切屈曲和局部剪切屈曲的综合表现,因而判断波形腹板的合成剪切屈曲强度τI,el是与局部剪切屈曲强度τL,el和整体剪切屈曲强度τG,el密切相关的.其相关关系式为

(7)

本文从相对保守的角度考虑,仅着眼于波形钢板的弹性合成剪切屈曲强度,因此式(7)可转化为

(8)

根据聂建国等[20]的研究发现表明:随着n的减小,τI,el的计算结果越偏向保守,根据文献中建议式(7)(8)中n取值为1.2.

波形钢板的抗剪屈曲强度的计算,均由标准化抗剪强度参数ρs和其剪切屈曲参数λs的关系曲线形式给出,其中剪切屈曲参数λs的计算公式分别为

(9)

结合试验结果和有限元拓展分析结果,本文通过非线性拟合得到标准化抗剪强度参数ρs和剪切屈曲参数λs的关系式为

(10)

因此,可以得到波形腹板的抗剪承载力

Vcw=ρsτyBtw

(11)

4.2 阻尼器抗拉(压)承载力计算公式

翼缘板除了为波形腹板提供约束作用外,翼缘自身的抗弯刚度对阻尼器整体的抗拉(压)承载力有一定的贡献,这个结论被称作Vierendeel桁架效应并在多个试验中得到证实[23],因此计算轴向拉压型金属阻尼器的抗拉(压)承载力时,其中翼缘板的贡献不可忽视.

为简化计算,文献[24]中建议翼缘的极限抗剪强度按照翼缘板两端同时出现塑性铰计算,陈之毅等[23]提出翼缘的极限剪力Vf计算公式为

(12)

式中:σy为钢材的屈服强度;bf为翼缘板的宽度;tf是翼缘板的厚度;α为波形腹板的形状系数,α=L/B;Rw为阻尼器波形腹板的柔细比参数,具体计算公式为

(13)

式中:v为钢材泊松比;τy为钢材的剪切屈服强度;ks为波形腹板的弹性屈曲系数,且

(14)

Sabouri-Ghomi等[25]曾在2005年提出将内嵌钢板和翼缘的承载力分开考虑,再利用叠加原理将两者的承载力叠加形成阻尼器整体的抗剪承载力计算方法.

根据叠加原理可得轴向拉压型金属阻尼器的抗拉(压)承载力

V=Vcw+Vf

(15)

由于在实际试验过程中,各个翼缘板未出现任何塑性区域,因此在单独计算翼缘抗剪承载力时,对其承载力进行折减,折减系数采用0.7[23],修正后轴向拉压型金属阻尼器的抗剪承载力为

V=Vcw+0.7Vf

(16)

综上所述,可以得到轴向拉压型金属阻尼器的抗拉(压)承载力计算公式

(17)

根据式(17)可以计算出轴向拉压型金属阻尼器的抗拉(压)承载力,并将计算结果同试验结果对比,见表5.由表可知:通过阻尼器抗拉(压)承载力计算公式所得到的计算结果与试验结果相比,两者数据吻合程度较好,误差均控制在15%以内,说明理论计算公式具有一定的适用性.

表5 阻尼器承载力试验结果与计算结果的对比Table 5 Comparison of test results and calculation results of bearing capacity of dampers

5 结论

本文通过试验研究、有限元数值模拟以及理论公式研究,可得到以下结论:

1)4个阻尼器试件在加载过程中均经历了从弹性阶段到失效阶段的完整过程;阻尼器腹板在加载过程中会逐渐产生斜向的变形带,并发展形成斜向45°裂缝和X形交叉裂缝,表明阻尼器在轴向加载过程中,波形腹板基本处于纯剪状态.

2)随着阻尼器长宽比的提高,其耗能能力和延性会随之提高,承载能力却随之降低,但当长宽比从0.7增长到0.9时,其耗能能力和延性的提升程度很小,综合考虑,腹板的长宽比选0.7左右其力学性能较好.对比阻尼器翼缘厚度为12 mm和14 mm,增加阻尼器翼缘厚度,承载力会随之提升,耗能能力差别不大.

3)从滞回曲线和受力变形角度验证了轴向拉压波形钢板阻尼器的有限元模拟结果与试验结果相似度高,说明本文利用ABAQUS对试验试件的数值模拟有一定的参考价值,为后续的数值模拟拓展因素分析提供依据.

4)拓展分析结果表明,阻尼器长宽比最好保证在0.5~0.9范围内,长宽比在此范围内增大时,其滞回性能提升不大,认为长宽比为0.7时,阻尼器的滞回性能表现最佳.为保证波形腹板充分发挥其力学性能,提出了翼缘与波形腹板厚度比不得小于2.4,且发现增大翼缘板的厚度对阻尼器整体的耗能性能提升不大.

5)根据已有的理论计算公式基础上,结合试验结果和ABAQUS有限元分析结果,拟合得到了轴向拉压型金属阻尼器的抗拉(压)承载力理论计算公式.通过与试验结果的对比发现,理论计算公式有一定的适用性.