叙事、节奏与表现:论电影蒙太奇对穆时英小说的形塑

2022-04-08郝瀚

摘 要: 同时作为“新感觉派”与“软性电影”的代表,穆时英被认为使用大量电影技术写作小说。然而其体认最深、使用最多的电影蒙太奇技术却从未得到系统论述。从电影理论家与实践者两重身份出发,论证电影蒙太奇对穆时英的影响。基于1930年代上海电影文化生态溯源其蒙太奇思维的两处源头。随后结合文本指认、辨析并论证穆时英小说中两类六种蒙太奇及功能:叙事蒙太奇(平行/交叉/重复/节奏)与表现蒙太奇(心理/隐喻)。研究旨在为再探穆时英小说技法,1930年代中国电影与新感觉派小说之关系亦即中国现代文学与电影的跨媒介研究提供全新路径。

关键词:穆时英;电影蒙太奇;小说蒙太奇;新感觉派;跨媒介性

中图分类号:I106.4 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2022)-01-0039-08

穆时英被公认为“新感觉派”集大成者,被誉为“中国新感觉派圣手”。此外他更是在1930年代译介并发表大量电影理论,成为鼓吹“软性电影”理论的旗手之一,并以电影编导之身份制作了数部电影。作为横跨文学与电影两种艺术门类的实践者,穆时英小说在表现技巧与思维方式上显示出了浓厚的“电影化”倾向,亦即新感觉派小说的整体倾向。较之于刘呐鸥、施蛰存等人,穆时英对于电影技法,尤其是电影蒙太奇技术的兴趣、理解与使用显得更为自觉,如李欧梵所言:“穆时英是个罕见的例外,他的小说几乎都是可视的而且浸淫了电影文化”[1]180。

一、穆时英与电影蒙太奇:从电影视觉性到文学视觉性

(一)理论与实践互涉:穆时英对电影蒙太奇的体认

从既有研究来看,学界对新感觉派与电影之关系已成定论, “新感觉派的成员在当时可以说都是影迷,是都市娱乐活动的积极参与者”[2]262。另外,从新感觉派小说对电影技法之借鉴的自觉性上看,面对千变万化的电影技巧,蒙太奇(Montage)可谓其最感兴趣且体认最深的话题之一。穆时英选择蒙太奇技巧进行小说创作,既受历史潮流的驱使,更是自己身兼电影制作者与理论家的身份使然。

在新感觉派对电影及电影理论的研究中,蒙太奇是最重要的部分之一。如刘呐鸥于1932年在《电影周报》上发表《影片艺术论》一文,作为其译介和探讨西方电影艺术观念的代表作,此文提到蒙太奇技术并以“织接(Montage),影片的生命的要素”作为第二部分标题,足见其对电影制作中剪辑(蒙太奇)的重视。即便是在形式与风格上与新感觉派“若即若离”的施蛰存,也被认为其“借鉴电影蒙太奇的心理分析小说,无疑是最具现代主义成分的作品类型,同时也是他在新感觉派作家中最突出的部分”[3]。且施蛰存自己亦认可电影蒙太奇对写作之影响: “……于是我接下去写了《梅雨之夕》和《善女人行品》。把心理分析、意识流、蒙太奇(Montage)等各种新兴的创作方法,纳入现实主义的轨道”[4]2。而穆时英在《公墓》 《白金女体的肖像》《圣处女的情感》等三本小说集中展示了真正意义上“都市小说”风格,而电影作为极富现代性的视觉机器,不仅塑造穆氏的观看方式,更体现在其借鉴电影技法的小说写作上。与前刘、施两人相比,穆时英对于蒙太奇的体认更加自觉且深刻,体现在理论与实践双重层面。

一是蒙太奇的理论研究。1937年,赴港后的穆时英在《朝野公论》一刊(第2卷4—6期)上连载长达18 000余字《MONTAGE论》,堪称新感觉派阐释蒙太奇理论最重要的代表性文章: “全文计划阐释电影艺术底基础、分解与再建、细部底强调、时间与空间底集中、画面:Camera底位置与角度、画面至画面之编织、节奏、音响与画面底对位法等8个有关电影蒙太奇艺术的重要问题,但仅见前六部分”[2]261。文章揭橥穆时英对叙事蒙太奇的深刻理解与接纳,以美国导演大卫·格里斯菲式的平行蒙太奇为代表[5],亦从侧面指认其小说蒙太奇技巧的来源。在“画面至画面之编织”一节中,穆时英引用其影片《中国万岁》中的部分“摄影合本”,即供导演拍摄的分镜头剧本为例来说明具体镜头运动,同时也成为论证其蒙太奇思维的一例典型样本(以下节选某个镜头):

[缓缓向左摇镜]黑油油的土地上,在漫无节制的阳光的泛滥下,贪婪地生长着金黄色的大麦。是秋天,是收获的季节,原野上到处都是载麦的骡车,拿着镰刀的人们,和朴素的山歌。[向左,略向下,缓缓摇镜,摇至2][6]273。

可以看出,若去掉摄法(运动、角度)提示,这处镜头(文字)几乎可视为穆时英小说某部分的摘取。这一摇镜头意在展示东北田间的静谧、辽远且生机盎然的秋日即景,包含者极为丰富的视觉元素,其设计颇似“单镜头内部蒙太奇”。若以蒙太奇的装配思维进行视觉拆分,该单镜头又可以分列为一组镜头的剪辑组合,包含静态视觉描写(类似于电影中的空镜头),如土地、阳光、大麦;亦包含动态视觉描写,如行进的骡车,劳作的人;甚至还有一处听觉描写(配乐),即山歌,充分展示穆时英文字的视觉性乃至视听性。此文作于穆时英晚年,在某种程度上不仅是其电影创作经验与理论探索的总结,若与之小说进行比较,更从侧面显示其小说写作与电影蒙太奇的深刻互涉关系。

二是蒙太奇的电影实践,即电影制作层面。与软性电影的生产主力刘呐鸥相比,穆时英似乎更多以小说家、电影理论家、批评家著称于世,然而其更兼有另一重相对“隐秘”的身份——电影编导。穆时英于1936年只身赴港,在李今编纂的《穆时英年谱》中似乎并未提到确凿的电影活动[2]259。随着新史料的发掘,可以得知穆时英自赴港后随即开启了电影编导的生涯。穆时英曾接受香港九龙的标准影片公司编剧主任一职,兼任导演,相继创作了《中国万岁》和《十五义士》两个电影剧本。并编导了舞女生活为题材的《夜明珠》一片,由香港大鹏影片公司于1937出品[7]。由一个电影爱好者成為电影导演,有着实践经验的穆时英更加体认到蒙太奇思维对于电影导演、编剧创作的功用,这更加确认蒙太奇技巧对于穆时英艺术创作的影响。

(二)穆时英小说蒙太奇的两重溯源与“小说蒙太奇”之辨

由上可知,穆时英的艺术创作与电影蒙太奇有着必然联系,不但深受其影响,且自觉将其运用于文学实践中。从艺术门类论角度看,电影是综合艺术或曰时空艺术,是视觉与听觉的综合,而小说则是语言艺术,两者在艺术语言上的差别性无法忽略。在此有必要对蒙太奇、电影蒙太奇以及所谓的“小说蒙太奇”进行概念阐释与考述。

所谓蒙太奇(Montage) “来自法语,原意为建筑学上的构成、装配,借用到电影艺术中有组接、构成之意”[8]161。作为电影批评话语的蒙太奇包含三层含义: “一是电影反映现实的艺术方法,二是作为电影的基本结构手段,三是作为电影剪辑技巧”[8]151。随着电影艺术的发展,对蒙太奇理论的研究不断深入, “对于蒙太奇的分类,历来也是众说纷纭,迄今为止并没有统一的标准”[9]155。但都大抵延续两条基本路径:叙事蒙太奇(包括平行蒙太奇、交叉蒙太奇、重复蒙太奇等)与表现蒙太奇(心理蒙太奇、隐喻蒙太奇、对比蒙太奇等)[8]153。对以上蒙太奇所固有的两重基本属性,不难看出第一条路径沿袭以大卫·格里菲斯为代表的古典好莱坞电影(Classic Hollywood Cinema)蒙太奇传统,强调叙述故事、展示剧情;二是沿袭以谢尔盖·爱森斯坦等人为代表的苏联蒙太奇学派传统,强调“以镜头的并列为基础,主要通过镜头和镜头组合来表达一种感情或思想”[9]157。

1930年代的上海是为中国乃至远东地区的电影之都。作为穆时英生活的城市,上海是为杂糅都市文化/租界文化/消费文化/电影文化于一身的多元文化复合体,正值经典好莱坞电影日趋兴盛之时,加之新感觉派对“软性电影”的大力鼓吹和实践,无不昭示穆时英所受之影响。1920年代,格里菲斯的《赖婚》传入中国并引起极大轰动。借此机会,格氏其它名作重登中国荧幕,如《一个国家的诞生》(1915) 《党同伐异》 (1916),相关研究随着好莱坞电影在中国的传播逐渐成熟。例如“1924年5月创刊于上海的《电影杂志》连续刊登了程步高撰写的文章《格雷菲氏成功史》”[10]。格里菲斯对叙事性蒙太奇的开创性使用与总结,极大塑造1920—1930年代中国电影的叙事形态。

相比而言,穆时英如何学习并吸纳表现蒙太奇话语的前提条件更值得玩味。首先必须确定,在电影的具体实践层面,叙事蒙太奇与表现蒙太奇的边界并非完全清晰,两者的功用在特定条件下会相互重合。另外,1930年代的上海不但接洽经典好莱坞电影文化,更同时接受左翼文艺思潮的洗礼。彼时受世界左翼文艺运动与无产阶级文学的影响,左翼文化逐步趋近文坛主流话语,新感觉派的另两位代表施蛰存、刘呐鸥或多或少都显示出左翼倾向,即便是穆时英早期的小说集《南北极》,也带有浓厚的“普罗文学”风格。穆时英小说虽然在形式与内容上与左翼文学相龃龉,但其后期作品中展示对“被生活压扁了的人”的悲悯的小说亦透露了对物欲膨胀、人性异化的生存环境的批判意识。这些都不能不说是左翼文学影响在穆时英后期小说中的隐性显现[11]。随着“1930年初左联成立后,苏联文学和艺术理论方面的著作开始被系统介绍到中国来,这其中也包括爱森斯坦和普多夫金的作品”[12]。左翼文艺话语很快被影坛所吸纳,1930年代的中国影坛以上海为中心掀起“左翼电影运动”或曰“新兴电影运动”。穆时英也无可避免此文化场域的影响,例如他曾经特地撰文分析《战舰波将金号》 (1925,爱森斯坦)中的“敖德萨阶梯”段落,该片以万花筒式蒙太奇技巧渲染沙皇俄国对平民与水兵的屠杀,充分肯定表现蒙太奇所强调的宣传性与意识形态性。正如穆时英所言: “人生的种种相,对于我们时常是一种哲学”[6]176。综上,穆时英的综合性、全面性蒙太奇观很大程度上被1930年代的上海这一多元文化缠绕的场域所建构。

最后是对“小说蒙太奇”的定义。指认穆时英小说中蒙太奇技法的运用亦即讨论电影蒙太奇与小说蒙太奇两者间的关系与转化。虽然“文学语言和电影画面具有一定的类比性”[13]。但当小说借鉴电影蒙太奇技法时,必将面临叙事学意义上“描写”与“叙述”的区分。在古典小说中,有“叙述时间”而无“故事时间”,故事情节在此处描述是暂停的,即雅各布·卢特所谓的“描写停顿”,实则是一种“描述惯性”[14]。相反,以新感觉派为代表的现代小说广泛吸纳电影技巧,籍以破坏古典小说中的“描写停顿”的现象。其中展示大量“静态视觉描写”与“动态视觉描写”,与古典小说不同,这种描写并非惯性累加,而是马赛尔·马尔丹所谓的“创造思想”。

另外,在静态与动态之间,小说蒙太奇的偏向性亦值得讨论。以电影本体论(Film Ontology)观之,电影(Motion Pictures)作为动态视觉艺术,是连续运动影像的组合。此处对运动影像的定义,不仅指涉其形式上的运动性,更是指影像内容上的运动性,亦即画面上的人物与物体总在不停地运动。由此观之,小说蒙太奇更侧重于“动态视觉描写”的组合,但这并非完全否定静态视觉描写构成蒙太奇的可能。另外,所谓的蒙太奇思维,是指“人的视知觉形式和听知觉形式为基础的创造性思维”[15]246。对所谓的“小说蒙太奇”下一个定义, “是在小说文本的段落中,将单一的或两个以上的视觉描写进行组合,这个描写必须存在联想或对比性,以作为创造崭新意义的动力”[4]43。若对这一定义进行补充,那么小说蒙太奇则是在小说文本的段落中,将单一的或两个以上的静态或动态视觉描写进行组合,并偏向对动态视觉组合的描写。这个描写必须存在联想或对比性,以作为创造崭新意义的动力。究其本质,小说蒙太奇是文学对于电影这一新兴艺术形式之视觉性的借鉴与挪用。

二、穆时英小说中叙事蒙太奇的辨识、类型与使用:平行、交叉与重复

穆时英小说在叙事层面所表征的视觉性即所谓的“画面感”,多源于叙事蒙太奇的使用。“所谓叙事蒙太奇,又称叙述性蒙太奇,以交代情节,展示实践为主旨的一种蒙太奇类型”[8]153。其主要功能在于讲述故事、交代情节、展示事件,确保动作的连贯性,并依照情节或事件的时间流程、因果关系、逻辑顺序来组接镜头、场面和段落,连贯动作及运动过程,推动情节的发展,引导观众把握剧情。穆时英小说中的叙事蒙太奇囊括常见的平行、交叉与重复三种。下文旨在论述三种叙事蒙太奇的在小說应用与各自的艺术特色,并重点辨析穆时英小说中交叉蒙太奇与平行蒙太奇的差别,对重复蒙太奇及其特殊状态(节奏蒙太奇)加以区分。

(一)平行蒙太奇与交叉蒙太奇的辨识及运用

所谓平行蒙太奇,是指“两条或两条以上情节线索的并列表现、分头叙述而统一在一个完整的情节结构中,或几个表面毫无联系的情节(或事件)互相穿插交错表现而统一在共同的主题中”[8]154。平行蒙太奇在时空关系上较为松散,可以是“不同时空、同时异地、异时同地或同时同地”[8]154。平行蒙太奇脱胎于文学叙事中的复线叙事,在现代小说尤其是新感觉派中的使用较为频繁,也是最容易被觉察的技巧之一。然而穆时英小说对于平行蒙太奇的使用更接近于电影,其表征为时空关系的丰富性、时空组合的跳跃性、动态视觉描写的偏好以及主题首尾对位之上。

在《街景》中,穆时英以“同时同地”式平行蒙太奇全方位、多视角、立体化展现秋日下午的上海街景。街道作为上海都市现代性的表征为穆氏所揭露、批判反思,借此书写“可见的”、杂糅富有与贫困、繁华与落魄、喜悦与悲凉的都市景观:

1.“三个修道院的童贞女……慢慢地走着”

2.“一辆又矮又长得的苹果绿的跑车,一点声息也没地贴地滑了过去”

3.“……一个老乞丐坐着,默默地、默默地……一只苍蝇在他脑门上”

4.“金二哥把篮子放在制造局前面,卖给来往的工人……”[16]338-345。

小说遵循平行蒙太奇“情节松散,主题先行”的整体结构编排叙事线索。其使用颇似《党同伐异》 (1916,大卫·格里菲斯)中的整体平行蒙太奇结构。该片将四个情节/时空上毫无干系的独立故事(母与法、耶稣受难、圣巴托罗缪大屠杀、巴比伦陷落)进行平行叙述,并统归于人类因无法沟通而排除异己的主题。穆时英将揭示主题的句子置于开头与结尾处,以对位的方式将松散的故事线索综合与收束,对于街景高度意象化的描述也指涉主题的抽象性:

1.“浮着轻快的秋意的,这下午的街上——”(开头)[16]338。

2.“这是浮着轻快的秋意的街,一条给黄昏的霭光浸透了的薄暮的秋街” (结尾)[16]345。

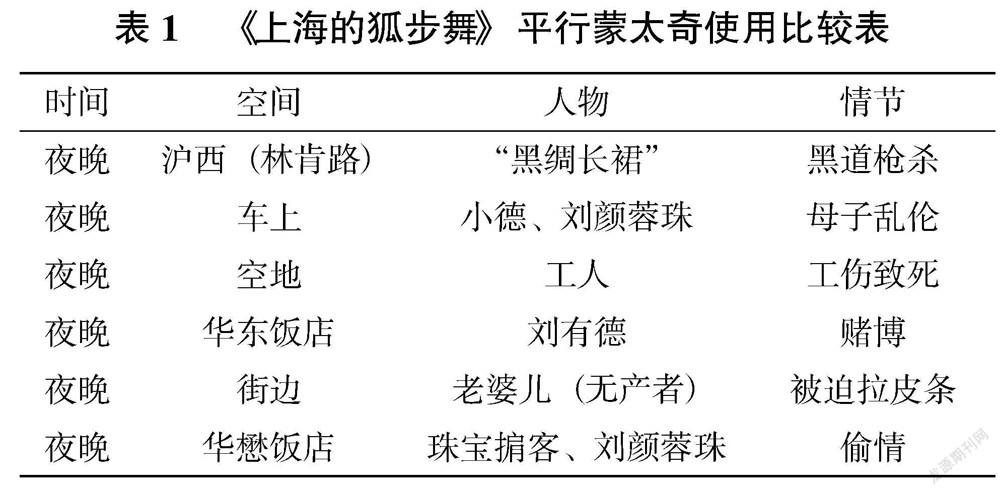

平行蒙太奇在《上海的狐步舞》中的使用达到登峰造极的地步。此文以“异时异地”式平行蒙太奇罗列多处情节上大体并无相关的“时空单元”,以下暂举几处试以比较(见表1):

与《街景》类似,本文仍采用重复主题句,以首尾对位的方式直接指涉主题: “上海。造在地狱上面的天堂!”。文中所描述的事件遮蔽了从属于秩序范围的一切伦理、道德以及法律,其充满视觉感的描写亦在言说一则有关上海都市罪恶与病态的寓言。小说结尾以“太阳光” “江水哗啦东流” “工厂汽笛”等视听综合描写隐喻了穆时英的阶级立场——对无产阶级的同情以及对资产阶级的批判,即建造天堂者下地狱(工人),而来自地狱者登上天堂(资产阶级)。

交叉蒙太奇又称“交替蒙太奇”,是平行蒙太奇的一种特殊形态。长久以来,对于穆时英乃至新感觉派小说中叙事蒙太奇的辨识上都不甚严谨,大多将交叉与平行蒙太奇混为一谈。“比之平行蒙太奇,交叉蒙太奇的特征在于它所表现的是同一时间内的两条或多条线索齐头并进,它们之间有密切的因果关系,彼此依存,互相促进,而且发展迅速,交替频繁,最终汇合在一起。”[17]也就是说,交叉蒙太奇强调叙事线索之间的共时性、因果性、交替性与密集性,其主要服务于强化戏剧冲突、推进叙事节奏、制造气氛与渲染情绪之功能。交叉蒙太奇技术以格里菲斯式的“最后一分钟营救”为典型,格氏在《一个国家的诞生》结尾,将黑人进攻白人与3K党徒驰援白人两条叙事线索进行交叉剪辑,营造出强烈的戏剧冲突。总的而言,交叉蒙太奇所营造的“电影感”要高于平行蒙太奇,因其充分显示出电影艺术的本性之一:更加自由化的时空关系与组合形式。

《夜总会里的五个人》是交叉蒙太奇技巧的集中体现,小说在第一节开始分别叙述金子大王胡均益、大学生郑萍、交际花黄黛茜、读书人季洁及政府秘书谬宗旦在同一时间不同空间的境遇与行动,他们虽身份、阶级、社会地位各不相同,但标题暗示他们是“五个从生活里跌下来的人”。

“一九三二年四月六日星期六下午:金业交易所里边挤满了红着眼珠子的人。胡均益满不在乎地笑着。”(胡均益)

“一九三二年四月六日星期六下午:郑萍坐在校园里的池旁。一对对的恋人从他前面走过去。他睁着眼看;他在等,等着林妮娜。”(郑萍)

“一九三二年四月六日星期六下午:霞飞路,从欧洲移植过来的街道。在浸透了金黄色的太阳光和铺满了阔树叶影子的街道上走着。”(黄黛茜)

“一九三二年四月六日星期六下午:季洁的书房里。季洁坐在那儿抽烟,瞧着那烟往上腾,飘着,飘着,飘着”。(季洁)

“一九X年——星期六下午:一等书记谬宗旦忽然接到了市长的手书”。(谬宗旦)[16]182-185

随着情节发展,五条线索开始交叉,情节上开始更为复杂得勾连。在“五个快乐的人”一节,时间发展至夜晚,而空间集中于“皇后夜总会”。伴随交叉蒙太奇似的敘述,仿佛镜头不断在黄黛茜与胡均益;长脚汪与林妮娜;缪宗旦与芝君;郑萍;季洁;约翰生这几组或几个人物之间跳跃,且切换速度越来越快。与此同时揭示出五条线索之间越发复杂紧密的关系:郑萍单恋林妮娜;林妮娜与长脚汪恋爱;长脚汪与芝君有旧情;芝君与缪宗旦恋爱……当舞会结束,气氛烘托到顶峰后,以缪宗旦之死作结。

小说结尾,穆氏在“四个送殡的”一节中将五人的命运交织在一处,完成交叉蒙太奇对五条叙事线索的收束,故事的戏剧性与人物情感状态也达到高潮:

“1932年4月10日,四个人从万国公墓出来,他们是去送胡均益入土的。这四个人是愁白了头的郑萍,失了业的缪宗旦,二十八岁零四天的黄黛茜,睁着解剖刀似的眼珠子的季洁”[15]246。

至此小说的主题也凸显出来,即都市边缘人经历的现代性体验,这种震惊式的都市体验在交叉蒙太奇的编排下显示出“速度感”与“混乱感”,情感失序造成的冲击带给作者/角色极大创伤(死亡)。不得不说,穆时英此处交叉蒙太奇的运用几乎是对于电影“分镜头剧本”形式照搬,甚至在格式(对时间、场景、人物做出标注)上都很近似。

(二)重复蒙太奇与节奏蒙太奇的辨识与使用

所谓重复蒙太奇又称“复现式蒙太奇”,即“代表一定寓意的镜头或场面在关键时刻反复出现,造成强调、对比、呼应、渲染等艺术效果”[8]154。在电影层面,视听觉上一切元素都可以作为重复蒙太奇的元素出现,以突出重点并引导观众注意力。此外“视听形象的重复,可以使影片结构更加完整,并产生节奏感”[8]154。所谓的节奏蒙太奇,指“按照镜头不同长度、幅度关系将镜头连接起来中所产生的节奏”[9]158。对于两者之关系,有些学者认为“按照结构与功能,将蒙太奇分为叙事蒙太奇、表现蒙太奇、节奏蒙太奇三种”[9]152。无论二分法亦或三分法,都凸出了节奏蒙太奇的重要性,除其概念界定上的含混性以外,穆时英小说文本中的重复蒙太奇的形式丰富多样,因而长久以来都没有得到准确辨识与指认。而本文从叙事角度出发,将穆时英小说中的节奏蒙太奇视为重复蒙太奇的一种特殊形式,目的是为建构一种可感知的“视觉节奏”。

《上海的狐步舞》中出现了较多的重复蒙太奇。其中有关华东饭店的一组蒙太奇段落(视听描写场面)连续复现数次:

二楼:白漆房间,古铜色的雅片香味,麻雀牌, 《四郎探母》, 《长三骂淌白小娼妇》,古龙香水和淫欲味,白衣侍者,娼妓捐客,绑票匪,阴谋和诡计,白俄浪人……

三楼:……

四楼:……[16]255

有关腿的一组蒙太奇段落(视觉描写场面)断续复现数次:

“上了白漆的街树的腿,电杆木的腿,一切静物的腿……revue似地,把擦满了粉的大腿交叉地伸出来的姑娘们……白漆的腿的行列”[16]250-252。

以上是穆时英小说中常见的重复蒙太奇段落,即以完全相同的视觉描写组合连续或断续在文本中出现。其作用无非是强调主题,都市罪恶的千篇一律,都市罪人的千人一面;或是对主题进行视觉指涉,即狐步舞-白漆的腿,狐步舞象征都市现代性,大腿象征现代性所招致的肉欲,而肉欲则是罪恶之根源。客观来说,穆时英小说中对重复蒙太奇的挪用较为生硬,尤其是在文字上完全相同的视觉描写连续重复,在一定程度上制造人为的叙事断裂。这与电影中的重复蒙太奇使用有着较大差别,除非基于特定目的,电影中也很难见到画面完全一致的蒙太奇段落在影片中反复出现。

在电影中,蒙太奇乃至整个影片的节奏常由镜头时长所决定。通俗地说,当一部影片长镜头(Long Take)较多,其节奏缓慢或抒情;反之,当短镜头较多时,其节奏较为快速。穆时英的小说中常针对于一处动态或静态视觉/视听描写连续重复。与前者相比,看上去更像是无意义的语言堆砌,这便是其小说中节奏蒙太奇一直以来不被研究者所发觉的原因。例如:

《红色的女猎神》中: “看台上张惶的脸,脸,脸……” (重复静态视觉描写)[16]519。

《夜总会里的五个人》中: “白的台布,白的台布,白的台布,白的台布……白的……”(重复静态视觉描写)[16]188。

《上海的狐步舞》中: “精致的鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟。”(重复静态视觉描写)[16]253。

《父亲》中: “我却静静地瞧着她,瞧着她,尽瞧着她” (重复动态视觉描写)[16]289。

以上视觉描写的重复实则强迫观众投入更多的阅读时间,在心理时间的暗示下起到视觉延宕的效果。也就是说,当一处“白色台布”被重复描写(特写)四次,相当于观众投入四倍的时间予以阅读,其类似效果相当于将一处特写“白色台布”的“短镜头”人为、有意识得延长。在视觉上意味着观众要更长久地注视,叙事速度因此放缓,达到电影语言中“长镜头”所带来的心理效果。穆时英乃至新感觉派素以展示都市现代性所强调的“速率”闻名,在舞厅里旋转的舞步与街头飞驰的汽车之间,使用节奏蒙太奇恰好调节了文本的叙事节奏。与重复蒙太奇类似,穆时英小说中节奏蒙太奇也略显生硬,其根本原因在于电影的本性是时空艺术,其时间性是语言艺术所不具备的。难能可贵的是,穆时英在此处充分显示了其对两种艺术媒介交互性的大胆认知以及极富想象力的使用。

三、穆时英小说中表现蒙太奇的辨识、类型与使用:心理与隐喻

法国电影理论家马赛尔·马尔丹指出: “如果蒙太奇的目的不仅是叙事性,而是表现性的,那么创造思想就是蒙太奇最重要的作用了”[18]。所谓表现蒙太奇,指“以加强艺术表现力和情绪感染力为主旨的一种蒙太奇类型。它以镜头对列为基础,通过相连或相叠镜头在形式或内容上的相互对照冲击,从而产生一种单镜头本身不具有的含义。其目的不在于叙述情节,而是表达情绪,表现寓意,揭示含义”[8]153。也就是说,表现蒙太奇往往会打断叙事,从而产生新的意义。较之于叙事蒙太奇,表现蒙太奇的使用不够成穆时英对电影蒙太奇技巧使用的主流。下文论证穆时英小说中表现蒙太奇的两种基本类型,并着重分析其心理蒙太奇与意识流的区别。

(一)心理蒙太奇与意识流之辨

所谓心理蒙太奇, “是通过心理范畴的关联性因素或意识流程的逻辑进行镜头组街或声画结合,具体而形象地展示人物内心活动、精神状态,诸如回忆、夢境、想象、幻觉、闪念、思索以至潜意识的活动”[15]281。而心理蒙太奇似乎与西方现代派文学中的“意识流” (Stream of Consciousness)技巧类似,且“新感觉派”也被公认为大量使用“意识流”技法进行创作。因此,对两者进行区分是指认穆氏小说运用心理蒙太奇技巧的前提。

所谓“意识流”最初由美国心理学家威廉·詹姆斯提出,随后亨利·柏格森的“绵延说”及弗洛伊德的无意识理论大抵成为“意识流”的理论来源。意识流后被运用以文学批评,即运用语言文字表达人类意识的无序且巨量的流动状态。罗伯特·汉弗莱在《现代小说中的意识流》一书中指出:“我所说的‘意识乃是指整个心理活动,尤其包括那些未形成语言的意识层次。”[19]也就是说,意识流所展示的人类心理活动更为复杂,虽然“电影再现事物表象的能力是无与伦比的;然而,在需要深入人物的复杂心灵时,电影就远远不如意识流小说家施展自如了。”[20]予以比较的话,心理蒙太奇较之于意识流在表现对象层面更为简单,即一种可被视觉化(视听化)的意识流,而非强调无视觉性的内心独白。另外区别于普通的心理描写,心理蒙太奇的片段性、非连续性、非理性、跳跃感更为突出。

例如在《被当做消遣品的男子》中,穆氏如此描写Alexy收到蓉子的信后的心理状态:

“觉得每一个字都是她的唇印;墙上钉着的Vilma Banky的眼,象是她的眼,Nancy Carrol的笑劲儿也象是她的,顶奇怪的是她的鼻子长到Norme Shearer的脸上去了。末了这嘴唇的花在笔杆上开着,在托尔斯泰的秃脑袋上开着,在槁纸上开着……”[16]157。

穆氏将数个视觉描写进行蒙太奇处理,呈现出Alexy复杂的心理状态,即眼前所见之物全部幻化成蓉子,说明其受到情欲摆布后的迷乱。这种处理方式显然是超现实的,唇印-文字、海报上女明星的眼-蓉子的眼、嘴唇-笔杆、嘴唇-托尔斯泰……两者近乎以电影中“叠化”的剪辑形式累加,心理蒙太奇的视觉性、非理性得到充分展示。

又如《空闲少佐》以“东京的年轻的妻和才六岁的孩子浮到眼前来了”开始,描写主人公空闲少佐在战场上受重伤后心理状态,可作为一组标准心理蒙太奇段落:

“是的,他家是在東京郊外,门口有盏大纸灯笼,两盆精致的小盆景……挺着枪刺,咬紧了牙的自家儿的部下尽摇晃……家的四边是有樱花的……只听到各式各样的枪声,眼前的人,慢慢儿的模糊起来啦,便倒了下去。也不觉腰下那柄军刀垫的疼。人,人……枪刺,钢盔……子弹呼呼的掠过去……天,广大的天空,蔚蓝的天空。天小了下来,变成灰白的,这不是妻的脸吗?枪声,手榴弹的爆炸声远了,浮在空气里边,越浮越高,越来越远啦,接着便一下子,什么都没了[16]322。

穆时英意在展示超验色彩的“濒死体验”,其中肆意组合丰富的的静态视觉描写(灯笼/盆景/樱花/人/妻子/天等)、动态视觉描写(摇晃的部下/倒下的人/子弹飞过等)及听觉描写(枪声/爆炸声等),且综合视觉描写是高度主观化的。

(二)隐喻蒙太奇及其运用

所谓隐喻蒙太奇, “是一种独特的电影比喻,通过镜头或场面的对列或交替表现进行类比,含蓄而形象的表达创作者的某种寓意或事件的某种情绪色彩”[8]153。隐喻蒙太奇强调前后镜头之间的联想性与类比性。即小说中前后视觉描写构成一个自给自足的视觉系统,并从中生发出单个视觉描写不具备的含义。隐喻蒙太奇的使用在穆时英小说中并不常见,往往针对女性躯体表述,即以男性凝视的目光隐晦展示“恋物的视觉快感(fetishistic scoophilia)”,将女性躯体也被物化成男性欲望的客体。

《Craven“A”》叙述女主人公女性余慧娴的堕落史及与不同男人的情爱纠葛,她轻浮招致男性轻贱,为体现男性的厌女症(Misogyny)意识,穆时英将其身体物化,以充分的静态视觉描写建构起一组关于女体的隐喻蒙太奇:

“北方的边界上是一片黑松林地带,那界石是一条白绢带,像煤烟遮满着的天空中的一缕白云。……往南是一片平原,白大理石的平原……。下来便是一条葱秀的高岭,岭的东西是两条狭长的纤细的草原地带。……两座孪生的小山倔强的在平原上对峙着,紫色的峰在隐隐地,要冒出到云外来似地,这儿该是名胜了吧。”

“在那两条海堤的中间的,照地势推测起来,应该是一个三角形的冲积平原,近海的地方一定是个重要的港口,一个大商埠。要不然,为什么造了两条那么精致的海堤呢?“想一想那堤上的晚霞,码头上的波声,大汽船入港时的雄姿,船头上的浪花,夹岸的高建筑物吧”[16]206-207。

这组隐喻蒙太奇充分将女性身体切割成零碎的局部,并以一组与景物相关静态视觉完成对女性身体凝视的隐喻。正如劳拉·穆尔维曾如此论述古典好莱坞电影中男性视觉快感的来源那样: “奇观性的单元和影像,它通常是美丽而神奇化的女性的形象,尤其是某些身体的局部”[21]。男性凝视下的女性客体被分割为:脸、躯体、下体三大部分。脸包括“北方黑松林” (隐喻眉毛)、 “火山口” (隐喻嘴巴);躯体包括“两座孪生小山” (隐喻乳房);下体包括“三角冲积平原” “港口” “商埠” (隐喻生殖器);而“大船入港”则隐喻性行为。

四、余论

抛开左翼文学基于意识形态立场上的诘难外,穆时英小说招致批评者诟病的主要原因在于因其对形式的过度追求造成作品“有形无质”,这一批评范式从1930年代延续至今。比如李欧梵曾评价穆时英笔下的世界“表面光怪陆离,内里却是一片虚空”[1]224。彼时穆时英成名于上海文坛,沈从文当即以“装模作样”甚至“冥器店的纸扎人马车船”[22]等刻薄词汇进行批驳。认为其适宜写画报作品,装饰杂志作品,以及关于妇女、电影、游戏的刊物作品,若从事电影工作则很可能成为极有成就的导演[6]434。值得玩味的是,沈从文对穆时英成为“大导演”的期许看似嘲讽,实则从侧面证实穆时英对于电影艺术形式的高度敏感与天赋。

在世界范围内,小说家走向影坛而电影人执笔写作,其例证不胜枚举。以1960年代法国“新小说”作家群对“左岸派”电影的贡献最为典型,他们以电影化思维写作小说,又将小说作品搬上银幕,成为先锋文学之开端;亦标榜“作家电影”,为先锋电影奠基。或以现代派之目光看待穆时英及其小说,称其为1930年代的“先锋文学”亦不失公允。从该角度而言,穆时英小说代表了中国现代小说家最为成熟电影化想象,亦即注重视觉效果的文学叙事传统的在视觉文化时代的惯性延伸。与其说穆时英借助电影蒙太奇写作,不如说其意识到蒙太奇思维作为人类观察、认识客观世界的基本视觉规律。从晚近兴起的跨媒介研究(Inter-medial Studies)视角出发,以穆时英为代表的新感觉派与左翼文学一样,堪称中国电影史/现代文学史上较早的跨媒介实践者,但穆时英的实践模态并未囿于甚至略过传统的“媒介转换意义上的跨媒介性”,即文学/电影间的“改编”。与之相反,左翼文学/电影间的跨媒介实践多以此形式展开,譬如夏衍将茅盾同名小说《春蚕》 《狂流》改编为电影剧本并由程步高拍摄。穆时英以跨媒介指涉(Inter-medial Reference)思维,通过对蒙太奇思维的自觉使用,完称对语言媒介单一性的超越。从艺术统一性的角度来看,形式主义者穆时英与新感觉派则可以甩脱“奇技淫巧”的帽子,在左翼电影/文学之外为中国现代文学/电影的跨媒介交互史提供一条新的认知路径。

[参考文献]

[1] (美)李欧梵. 上海摩登:一种新都市文化在中国1930—1945[M].毛尖译. 北京:人民文学出版社,2010.

[2] 李今. 新感觉派和二三十年代好莱坞电影[J]. 中国现代文学研究丛刊,1997(3).

[3] 郝瀚. 论施蛰存小说中的电影蒙太奇[J]. 河北工业大学学报(社会科学版),2019(4):41-47.

[4] 施蛰存. 施蛰存———中国现代作家选集·序[M]. 应国靖编.香港:三联书店,1988:2.

[5] 康鑫,郭智超. 穆时英《montage论》对格里菲斯蒙太奇理论的接受与创新[J]. 电影评介,2018(14):22-26.

[6] 穆时英. 穆时英全集(第3卷)[M]. 严家炎、李今编.北京:北京十月文艺出版社,2008.

[7] 王賀. 作为电影导演的穆时英[J]. 当代电影,2020(5):81.

[8] 许南明,富澜. 崔君衍.电影艺术词典[M]. 北京:中国电影出版社,2005.

[9] 陈晓云. 电影学导论[M]. 北京:北京联合出版社,2015.

[10] 李道新. 中国电影的史学建构[M]. 北京:中国广播电视出版社,2004:380.

[11] 陈海英. “影响的焦虑”:穆时英与30年代左翼文学[J]. 文艺理论研究,2011(6):28.

[12] 孙绍谊. 叙述的政治:左翼电影与好莱坞的上海想象[J]. 当代电影,2005(6):38.

[13] 李今. 海派小说现代都市文化[M]. 合肥:安徽教育出版社,2001:171.

[14] (挪)雅各布·卢特著. 小说与电影中的叙事[M]. 徐强译.北京:北京大学出版社,2011:58.

[15] 潘秀通,万丽玲. 电影艺术新论:交叉与分离[M]. 北京:中国电影出版社,1991.

[16] 穆时英. 中国新感觉派圣手——穆时英小说全集[M]. 乐齐编.北京:中国文联出版社,1995.

[17] 周星. 电影概论[M]. 北京:高等教育出版社,2004:87.

[18] (法)马赛尔·马尔丹. 电影语言[M]. 何振淦译.北京:中国电影出版社,1980:120.

[19] (美)罗伯特·汉弗莱. 现代小说中的意识流[M]. 程爱民. 王正文译.长沙:湖南人民出版社,1987:194.

[20] (美)爱德华·茂莱. 世界艺术与美学(第七辑)[M]. 中国艺术研究院外国文艺研究所,译. 北京:文化艺术出版社,1986:288.

[21] 李恒基,杨远婴. 外国电影理论文选[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2006:144.

[22] 沈从文. 沈从文文集(第 11 卷)[M]. 广州:花城出版社,1984:202-205.

Narrative,Rhythm and Representation: a Study on the Relationship between Movie Montage and Mu Shiying′s Novels

Hao Han

(Department of Directing, Beijing Film Academy, Beijing 100089, China)

Abstract: Mu Shiying, as the representative of "Neo-sensationalist School" and "Soft Film" at the same time, is thought to have used a lot of film techniques to write novels. However, the movie montage technology which is the most widely recognized and used has never been discussed systematically. This article demonstrates the influence of movie montage on Mu Shiying′ novels from his dual identities as a film theorist and a practitioner. Through an analysis of two sources of Mu′s montage-thinking based on the cultural ecology of Shanghai film industry in the 1930s, this article highlights the text identification, discrimination and demonstration of Mu Shiying′s novels and their functions. This article attempts to re-explore MuShiying′s novel techniques, the relationship between Chinese films and Neo-sensationalist novels in the 1930s.

Key words: Mu Shiying; movie montage; novel montage; Neo-sensationalist school; intermediality