分解与重构:东汉“多次即位礼”的文本考察

2022-04-07刘晨亮

刘晨亮

(西北民族大学 历史文化学院,甘肃 兰州730030)

西嶋定生以《后汉书·安帝纪》[1]203—204《续汉书·礼仪志下·大丧》条[1]3143为依据,指出汉代存在“天子即位→皇帝即位”的“二次即位”,同时,将《续汉书·礼仪志下·大丧》条“三公奏尚书顾命太子即日即天子位于柩前请太子即皇帝位皇后为皇太后奏可”[1]3143读作:“三公奏尚书顾命。太子即日即天子位于柩前。请太子即皇帝位,皇后为皇太后。奏可”,三公所奏仅为《尚书·顾命》,而不含后之“太子即日即天子位于柩前”,故存在“即天子位礼”[2]413—417。松浦千春则认为此句应读作:“三公奏:‘《尚书·顾命》:太子即日即天子位于柩前。请太子即皇帝位,皇后为皇太后。’奏可。”“太子即日即天子位于柩前”为《尚书·顾命》之一部分,故不存在“即天子位礼”[3]68—69。金子修一赞成此说[4]314,[5]。

笔者在《东汉皇帝即位礼、立皇后礼及皇帝丧葬礼时代考——以〈续汉书·礼仪志〉为中心》一文中认为:《续汉书·礼仪志下·大丧》条可读作:“三公奏:‘《尚书·顾命》,太子即日即天子位于柩前’,请太子即皇帝位,皇后为皇太后。奏可。”“奏”与“请”的主语皆指“三公”,同时,“请”为一动词,不属于三公奏的内容,因此东汉仅存“即皇帝位礼”,而无“即天子位礼”。同时对东汉“即位皇帝礼”与《尚书·顾命》“顾命仪”之关系作出了初步考证,认为:“‘即皇帝位礼’与《尚书·顾命》‘顾命仪’存在密切的关系,但行礼的场所不同”[6]。拙文并没有对《后汉书·安帝纪》即位礼作出讨论,且存在颇多疏漏,故本文旨在从以建初四年(79)撮白虎观群儒议论而成之《白虎通》与东汉列于官学之《春秋公羊传》“多次即位礼”入手,聚焦于东汉即位礼(“顾命仪”)与《白虎通·爵》,来探求东汉“多次即位礼”之特点。

一、《白虎通·爵》“多次即位礼”

新田元规认为《白虎通·爵》“即位礼”[7]33—41为:(1)既殡称王;(2)改元即位;(3)除丧即位“三次即位礼”[8](1)黄以周《礼书通故》卷三一“即位开元礼通故一”第四条“然据《白虎通》,既殡即继体之位,逾年即改元之位,三年即践阼之位”(中华书局,2007,第1299页)与此相同。。兹将《白虎通·爵》“即位礼”与《续汉书·礼仪志下》“即位礼”予以比较。

(一)《续汉书·礼仪志下》“即位礼”之渊源

东汉即位礼以殡宫为行礼场所,而《尚书·顾命》“顾命仪”以宗庙为行礼场所。王国维指出:“郑云:‘御犹向也’。王此时正立宾阶上,少东,太史东面,于殡西南读策书。……今据上文,则牖间南向,西序东向,皆布几筵,而赤刀、大训、宏璧、琬亦在西序,若成王之殡在则几筵宗器何所容之? 故知册命之地非殡所也。”[9]27—28《尚书·顾命》“册命之地”并非《尚书》郑玄注之“殡所”,《史记·周本纪》明载:“成王既崩,二公率诸侯,以太子钊见于先王庙,申告以文王、武王之所以为王业之不易,务在节俭,毋多欲,以笃信临之,作《顾命》。”[10]故康王当即位于宗庙,郑玄误矣。周代之殡所在西阶(宾阶)上(《礼记·檀弓上》:“周人殡于西阶之上,则犹宾之也。”[11]196《白虎通·崩薨》:“夏后氏殡于阼阶,殷人殡于两楹之间,周人殡于西阶之上何? ……周人教以文,曰死者将去,不可又得。故宾客之也”[7]550)。东汉诸帝皆崩于南、北宫之正殿,以正殿为“殡宫”,行即位礼时,群臣列于正殿下。因行礼场所不同,《续汉书·礼仪志下》“即位礼”为“柩前即位”,《尚书·顾命》“顾命仪”为“非柩前即位”,故《续汉书·礼仪志下》“即位礼”的渊源应不仅《尚书·顾命》。

关于“柩前即位”,《春秋公羊传·定公·元年》云:“正棺于两楹之间,然后即位”[12]2625(《春秋榖梁传·定公·元年》载:“沈子曰:‘正棺乎二楹之间然后即位也’”[13]与此相同)。徐乾学《读礼通考》卷六六《丧仪节二十九·国恤一》载:“乾学案:‘《春秋》二条虽诸侯之礼,而诸儒所述《伊训》《顾命》皆天子之事。而正棺两楹之间,又后世柩前即位之仪所从出也。”[14]370徐乾学认为,《续汉书·礼仪志下》《白虎通·爵》等即位礼中的“柩前即位”皆以《春秋公羊传·定公·元年》中定公“柩前即位”为理论渊薮,其说是。

然《尚书正义·顾命》孔疏将“顾命仪”拆解为受策授同(柩西南)、酌酒祭神(两楹之间)两部分[15]281(下栏),“柩西南”符合《尚书·顾命》王“由宾阶隮”后的位置,“两楹之间”则符合《春秋公羊传·定公·元年》即位之处。《春秋公羊传》与《春秋榖梁传》“正棺”一语存在争议,何休认为“正棺”非殡,“正棺”为小敛(诸侯三日小敛)之辞,“西阶之上”为殡所[12]2625,钟文烝解释道:“而此言正棺两楹之间,以三日夷而绖为节者,盖沈子大概言之耳。”[13]换言之,何休将沈子“正棺乎二楹之间然后即位也”一句,分解为“正棺乎二楹之间(小敛)”与“然后即位也(殡)”两部分。然《礼记·杂记上》云:“至于庙门,不毁墙,遂入,适所殡,唯輤为说于庙门外。”郑注曰:“凡柩自外来者,正棺于两楹之间,尸亦侇之于此,皆因殡焉异者。……其殡必于两楹之间者,以其死不于 室, 而自外来, 留之于中, 不忍远也。”[16]709(下栏)—710(上栏)孔疏曰:“留之于中,不忍远也者,以周人殡于客位,今殡于两楹之间,是不忍远之也。”[16]710(上栏)郑玄认为“正棺”即殡,虽周人殡于客位(西阶上),但昭公尸自外入,故权殡于两楹之间,此为“变礼”,非“常礼”。虽然何休与郑玄对“正棺”一语的解释不同,但是,二者皆认为周朝的常礼为殡于“西阶之上”。综上,《顾命》非“柩前即位”,且周人殡于“西阶之上”,并非殡于“两楹之间”,孔颖达误。

因《尚书·顾命》的行礼地点存在争议(2)参见:刘起釪《〈尚书·顾命〉行礼场所在路寝在宗庙异说考》,《中国史研究》2002年第1期,第3—10页。,导致学界对于“二次即位”的认识出现差异。日本学者尾形勇认为,《尚书·顾命》新君先在作为殡宫的路寝“一次即位”,再至宗庙“二次即位”[17]41。阙海指出:“在汉儒的认识中,康王即位在太庙,而非在作为殡宫的路寝。根据这一推论可以看出,成王驾崩是在路寝,而康王即位则在太庙举行。也就是说,在汉儒眼中,周人已经有了‘二次即位’。”[18]尾形勇与阙海的观点,一言以蔽之,即认为在汉儒眼中,周人存在“柩前即位”与“宗庙即位”两种并用不悖的即位形式。然根据笔者前文之考证,周人实际的情况为故君殡所与新君即位之处分离。故君殡所与新君即位之处统一,即“柩前即位”,当为定公后的“变礼”。结合《白虎通·崩薨》《礼记·杂记上》与《尚书·顾命》郑注,汉儒的普遍观点为康王“柩前即位”于殡所(西阶之上),《伪孔传》、孔疏以庙门为路寝之门,应与郑玄康王“柩前即位”说一样[6](3)由《续汉书·礼仪志下》:“大敛于两楹之间”(中华书局,1973,第3142页)可知,汉朝殡于两楹之间,新君即位于西阶之上,与汉儒康王“柩前即位”于殡所(西阶之上)的观点存在些许不同(周人殡于西阶之上,汉人殡于两楹之间)。笔者认为,汉朝的即位礼是由儒生杂糅诸经中的“周制”所造的,最初并不具有解释“经义”的作用。但是,随着汉王朝中央集权的加强,即位礼等“汉制”获得了权威的地位,并逐渐开始发挥引导儒生“再阐释”“周制”的作用。“汉制”的影响促使儒生眼中的康王即位礼的诸要素出现潜移默化的变化。如:即位之处曾发生过“宗庙西阶之上(周制、司马迁)→路寝西阶之上(郑玄、何休、汉制、孔颖达)→宗庙西阶之上(王国维)”的变化,殡所也曾发生过“路寝西阶之上(周制、郑玄、何休)→路寝两楹之间(汉制、孔颖达)”的变化。由此可以发现,至唐初孔颖达《五经正义》问世时,康王即位礼已彻底变为“汉制”的模样。,是附会汉魏之制之产物,且并不见汉儒有宗庙即位之说(何休“正棺”为“小敛”说,即位亦在路寝)。汉儒以《尚书·顾命》“顾命仪”附会汉代“柩前即位”,贻误后学,王国维等人拨乱反正,不可不察。故将“顾命仪”二分为“柩前即位”与“宗庙即位”,以实现形式上的“二次即位”之观点,是不符合汉儒对“顾命仪”的认识的。

综上,东汉即位礼中之“柩前即位”之渊源应为《春秋公羊传·定公·元年》,但是,此明显为“变礼”常礼化的产物。唯有殡后,才可“柩前即位”,因此应确定东汉诸帝之殡日。《续汉书·礼仪志下·大丧》条“《尚书·顾命》太子即日即天子位”中之“即日”,当是“殡日”(见后文)。然而徐乾学《读礼通考》卷六六《丧仪节二十九·国恤一》载:“乾学案:‘成王以乙丑崩,癸酉康王即位,相距九日。’”[14]371《尚书·顾命》“顾命仪”,行礼于周成王崩后九日,松浦氏将此句读作“《尚书·顾命》:‘太子即日即天子位……’”,“太子即日即天子位”成为《尚书·顾命》之内容,若以此句读,则“即日”绝非是“崩日当日”,而且《尚书·顾命》亦无“太子即日即天子位”之句。笔者认为,“太子即日即天子位”此句与《尚书·顾命》原文为并列关系,此句读作“三公奏:‘《尚书·顾命》,太子即日即天子位……’”[6]。因此,东汉即位礼之仪式举行地点(正殿)和殡所(两楹之间)与《春秋公羊传·定公·元年》相同,即位之处(西阶之上)和流程与《尚书·顾命》相同。

西嶋定生通过考察西汉文、景帝与昌邑王刘贺即位礼的异同,指出西汉前期新君即位(高庙即位)于先帝葬后,武帝或昭帝时,新君即位(柩前即位)于先帝葬前[2]419。武帝朝“罢黜百家,独尊儒术”,随着儒家思想正统地位的确立,柩前读《尚书·顾命》与《策》的公开式即位(“柩前即位”)代替了传统的、家族性较强的私密式即位(“宗庙即位”)。换言之,代表“天下为一家之天下”的“宗庙即位”日益边缘化,代表“天下为天下人之天下”的“柩前即位”后来居上,并很有可能在王莽元始礼仪改革中,成为日后影响东汉颇深之“元始故事”的重要组成部分。

(二)《白虎通·爵》“三次即位礼”

《白虎通·爵》“三次即位礼”与东汉即位礼存在密切的关系。《白虎通·爵》“既殡称王”以《尚书·顾命》“王麻冕黼裳”为据,认为“此敛之后也”[7]34。“称王”当在“大敛”后,因《尚书》中仅言迎“子钊”(子某),不言迎“王”。“改元即位”以《春秋》之“元年春,王正月,公即位。”为据[7]38。汉儒通过将天子(诸侯)之职责一分为三,来实现天子(诸侯)的多次即位,“既殡称王”后,新君尚无祭祀权,待“改元即位”后,新君可祭祀天地社稷,“除丧即位”后,新君释服,国家统治权由冢宰转移至新君,至此新君才可行使人君全部职权。

而“除丧即位”与前两者最大之矛盾为“《春秋传》曰‘天子三年然后称王者,谓称王统事发号令也’”[7]39之记载,此明显与“既殡称王”矛盾,焉有两次“称王”之事? 汉儒强以“百官总己听于冢宰三年”[7]41为解,然此与即位礼无涉。同时,《春秋》有名为“五始”之概念,“公即位”就是“五始”之一。《春秋公羊传·隐公·元年》之“公何以不言即位”何休注曰:“公即位者,一国之始也。政莫大于正始。……诸侯不奉上王之政,则不得即位。”[12]35《春秋公羊传·定公·元年》之“正月者,正即位也”何休注曰:“本有有正月者,正诸侯之即位。”[12]2610由两条可知,《春秋》五始之一的“公即位”是《春秋》以王法褒贬诸侯的微辞,“奉上王之政”则书“即位”,并不存在现实意义上的“改元即位”。

综上,“三次即位礼”中之“改元即位”与“除丧即位”实际是并不能算即位。后两次即位虽以经为证,但仅赋予新君部分职权,也就是逐步“即”故君权,而非“即”故君位,故新君“即”故君位仅“既殡称王”。之所以会出现《白虎通·爵》“三次即位礼”,笔者认为是因为在东汉章帝朝,“柩前即位”已入国家礼典,诸儒为寻“柩前即位”合乎礼之证据,同时弥合其与诸经“即位礼”之抵牾,特意将即位一分为三。

此“三次即位礼”为东汉章帝朝的特殊产物,然其对后世研经者产生之影响却不容小觑。黄以周《礼书通故》卷三一“即位开元礼通故一”曰:“其实,始死及殡以正嗣子之位,是即丧位,非即君位。既殡即位,以明宅忧之主,仍由宾阶隮,亦非践阼之位。人君即践阼位,以《春秋》之例言之,当在逾年;以三代上古礼言之,当在三年丧毕,亦非逾年即位,三年丧毕又即位也。人君即位惟一而已,大礼不可黩,黩则生乱。”[19]黄氏将“三次即位礼”二次化,认为即位礼为“即丧位(殡)→即践阼位(逾年,或三年)”(关于“三次即位礼”的“二次化”亦可见所提及《春秋左氏传·庄公·三十二年》之孔疏)。同时,虽黄氏认为“人君即位惟一而已”,其说是,但黄氏并未留意到《白虎通·爵》的“三次即位礼”实为杂糅诸经书之产物,目的为突出《尚书·顾命》“顾命仪”的合理性,故只得增一“即丧位”概念。

《白虎通·爵》不仅记载了东汉儒生空想的“三次即位礼”,还记载了一套通过新君身份渐尊所反映的“即位”。

(三)《白虎通·爵》渐尊“三次即位礼”

《白虎通·爵》载:“父殁称子某者何? 屈于尸柩也。既葬称小子者,即尊之渐也。逾年称公者,缘民臣之心不可一日无君也。”[7]26—27新君身份存在渐尊之过程,即“子某(某为名,薨)→小子(既葬)→公(逾年)”。此亦见载于《春秋公羊传·文公·九年》:“逾年矣,何以谓之未君? 即位矣,而未称王也。……以天子三年,然后称王,亦知诸侯于其封内三年称子也。逾年称公矣,则曷为于其封内三年称子? 缘民臣之心,不可一日无君;缘终始之义,一年不二君。”[12]1513—1515《传》颇有省减,较为杂乱,何休曰:“故君薨称子某,既葬称子,明继体以系民臣之心。”[12]1515《春秋公羊传·文公·九年》即位礼可分为封内、封外两种,封内:“子”(未除丧)→“公”(三年除丧);封外:“子某”(薨)→“子”(既葬)→“公”(逾年)。《白虎通·爵》与《春秋公羊传·文公·九年》皆为渐尊“三次即位礼”,此与上文的“三次即位礼”不同,兹对其作出论述。

首先,天子未除丧自称“稚子”“予小子”或“小童”,关于自称语“稚子”,《尚书·康王之诰》载:“用奉恤厥若,无遗鞠子羞”[20]509;《伪孔传》载:“稚子,康王自谓也。”[15]289(下栏)关于自称语“予小子”,《礼记·曲礼下》载:“天子未除丧,曰‘予小子’。”[11]129关于自称语“小童”和诸侯未除丧自称语“子”,《春秋左氏传·僖公·九年》载:“凡在丧,王曰小童,公侯曰子。”[21]284

其次,关于渐尊“多次即位礼”,《春秋左氏传》与《春秋公羊传》《白虎通》的记载不同。《春秋左氏传·庄公·三十二年》之“冬,十月己未,子般卒”,孔疏曰:“如杜(预)此言,未葬之前,生则直称为子,死则书曰‘子某卒’,犹外诸侯生称其爵,死书其名,以为礼之常也。既葬,则嗣子成君,以理而卒,当称‘公薨’,全成君也。”[22]此与上引《白虎通·爵》《春秋公羊传·文公·九年》不同,故君既葬前新君自称“子”,而非自称“子某”,此为“两次即位礼”。天子、诸侯未除丧皆可自称“子”,此与“既葬”(《春秋公羊传》),“未葬之前”(《春秋左氏传》)的自称语“子”易混淆。

《春秋公羊传》《白虎通》“三次即位礼”与《春秋左氏传》“两次即位礼”存在矛盾,《礼记·杂记上》载:“君薨,太子号称‘子’(4)此条何休注曰:“故君薨称子某”(陈立:《公羊义疏》,中华书局,2017,第1515页),“子”后接“名”,与此不同。郑注曰:“谓未逾年也。虽称‘子’,与诸侯朝会如君矣。”(孙希旦:《礼记集解》,中华书局,1989,第1053页)郑玄认为:因为“君薨”与“既葬”皆属于“未逾年”,故此处之“君薨”当指“既、葬”,“子”为“既葬”之辞,此与《春秋公羊传·文公·九年》无龃龉之处。,待犹君也”[11]1053;《春秋·昭公·二十二年》载:“六月……葬景王。……冬,十月,王子猛卒。”[21]150王子猛之“王”字系于上,示与诸侯异,“子猛”为既葬前的自称语“子某”,然前已言“六月,葬景王”,《春秋公羊传·文公·九年》《白虎通·爵》渐尊“三次即位礼”与此不同,但是,《春秋经》中亦有此渐尊“三次即位礼”之明证,如《春秋·文公·十八年》:“冬,十月,子卒。”[21]81是年,“六月癸酉,葬我君文公”[21]80,此正好符合“既葬”后称“子”之规定,此为矛盾一。

《春秋·昭公·二十二年》载:“刘子、单子以王猛居于皇。”[21]150“秋,刘子、单子以王猛入于王城。”[21]150皆称“王猛”与后“王子猛卒”不同,此为矛盾二。

为解决诸矛盾,《春秋公羊传》引入“当国”与“不与当”概念。“王猛”为“当国”例,王猛欲当国而书“当国”成其意,实著其恶,一字之褒贬蕴其中[12]2476。“卒则不与当”,《春秋公羊传·昭公·二十二年》载:“此未逾年之君也,其称王子猛卒何? 不与当也。不与当者,不与当父死子继、兄死弟及之辞。”[12]2480—2481以“当国”呼应“不与当”,前者贬义隐晦,后者贬义昭然。《春秋公羊传》此处支离经义,较为牵强。反观《春秋左氏传·庄公·三十二年》孔疏言“子某”为死之书,“子”为生之言,将“子某”与“子”整合为“一次即位”,因《春秋》书“王猛”于“六月,叔鞅如京师。葬景王”[21]150后,故“王猛”当为《春秋左氏传》成君之辞,后称“王子猛卒”[21]150,此为《春秋左氏传》不成君之辞,此较《春秋公羊传》简易。

综上,可作一诸渐尊“多次即位礼”表(见表1)。《白虎通·爵》渐尊“三次即位礼”明显受到《春秋公羊传·文公·九年》之影响,而以“小子”为“既葬”后之称谓则是受到《尚书·顾命》(含《康王之诰》)中“稚子”“予小子”等自称语之影响。前文所论《白虎通·爵》中之“三次即位礼”的多源流特点,可以说是汉儒弥合诸经、尊崇东汉即位礼中“柩前即位”的痕迹,而《白虎通·爵》中之渐尊“多次即位礼”的源流,与“三次即位礼”几乎完全相同,可以说渐尊“三次即位礼”与“三次即位礼”出自一手,皆以今文《经》为理论根柢。同时,可以发现,《白虎通·爵》渐尊“三次即位礼”虽亦名为三次,但却少“除丧即位”,多“故君既葬”,无法与“三次即位礼”完全隼合,笔者认为,这是汉儒在建构“多次即位礼”时,对诸经进行拼合时难以避免的错位现象。

表1 诸渐尊“多次即位礼”

(四)《后汉书》“逾年改元”与“未逾年改元”之书法

不仅《白虎通·爵》以“渐尊”的形式反映其“即位礼”的多次特点,而且《后汉书》“逾年改元”与“未逾年改元”之君亦有不同的书法。

北乡侯刘懿延光四年(125)三月乙酉“即皇帝位”[1]241,冬十月辛亥“薨”(《后汉书》卷五《孝安帝纪第五》[1]242、卷六《孝顺帝纪第六》[1]249、卷十下《皇后纪下》[1]437、卷五二《崔骃列传第四十二》[1]1723、卷六三《李杜列传第五十三》[1]2083、卷七八《宦者列传第六 十 八》[1]2515、《续 汉 书· 天 文 志 中》[1]3242皆 书“薨”),“薨”为诸侯、重臣“卒”之书法,与天子之“崩”不同,然东汉时人却认同“未逾年改元”之北乡侯刘懿的天子身份,《后汉书·周举传》载:“永和元年,灾异数见,省内恶之。诏召公、卿、中二千石、尚书诣显亲殿,问曰:‘……北乡侯亲为天子而葬以王礼,故数有灾异,宜加尊谥,列于昭穆。’”[1]2027周举虽反对将北乡侯刘懿“列于昭穆”,但却承认“北乡侯亲为天子”,他认为:“北乡侯本非正统,奸臣所立,立不逾岁,年号未改,皇天不祐,大命夭昏,《春秋》王子猛不称崩,鲁子野不书葬。今北乡侯无它功德,以王礼葬之,于事已崇,不宜称谥。”[1]2027北乡侯“不宜称谥”之原因有二:(1)立不逾岁,年号未改;(2)本非正统,奸臣所立。前者为客观原因,后者为主观原因。

“王子猛”之“书法”见前文,《通典》卷八《礼四十·沿革四十·凶礼二》载:“后汉安帝崩,立北乡侯,未逾年薨,以王礼葬。于《春秋》何义也? 何休答曰:‘《春秋》,未逾年,鲁君子野卒,降成君称卒,从大夫礼可也。’”[23]鲁子野因其“未逾年”,不称公“薨”,而称大夫“卒”,由此推之,东汉皇帝即位未逾年不称崩,不以天子礼葬,不称谥,以“逾年”为新君身份渐尊的重要节点,周举此观点明显受到《白虎通》《春秋公羊传》渐尊“多次即位礼”的影响。

综上,东汉的儒生构建的两种“多次即位礼”,不仅旨在神圣化不合乎礼的“柩前即位”,也对东汉时人的人君身份认同产生了影响。“柩前即位”以《尚书·顾命》为直接渊源,而《续汉书·礼仪志下·大丧》条以《尚书·顾命》篇为主轴,东汉儒生的终极旨归在于为东汉即位礼张本,故可以说《续汉书·礼仪志下·大丧》条即位礼具有一般性。

二、《后汉书·安帝纪》即位礼

《后汉书·安帝纪》载有邓太后《诏书》与《策命》[1]203—204,这是除了《续汉书·礼仪下·大丧》条之外,关于东汉即位礼《后汉书》中最详细之记载,亦为日本学者讨论东汉是否存在“即天子位→即皇帝位”的“二次即位”之重要材料[2]404—408,[3]67—68。

(一)邓太后《诏书》的性质

邓太后《诏书》为东汉即位礼重要史料之一。此《诏书》侧重对长安侯刘祜即位正统性之书写,首言和帝之子“平原王素被痼疾”[1]204,无法承“宗庙之重”“继嗣之统”[1]204,此句不仅否定了平原王刘胜继位的合法性,也铺垫了长安侯刘祜继位合法性书写。其后言及长安侯刘祜之个人条件,“质性忠孝,小心翼翼,能通《诗》、《论》,笃学乐古,仁惠爱下。年已十三,有成人之志”[1]204,品行忠孝、谨慎,又兼通《诗经》《论语》等儒学经典,年岁亦长,可广继嗣,并总结道“亲德系后,莫宜于祜”[1]204。最后,引《礼》《春秋》之义,再次重申以长安侯刘祜(和帝侄)继和帝位的正当性。

总的来说,邓太后《诏书》应为东汉即位礼的特殊案例,并不具有东汉即位诏书格式的代表性。首先,正如上文所述,此《诏书》侧重对长安侯刘祜正统性之书写,殇帝刘隆崩后,和帝尚有成年长子平原王刘胜在世,以清河王刘庆(和帝弟)之子刘祜嗣位,名不正而言不顺,邓太后《诏书》中对长安侯刘祜个人条件的书写,与“平原王素被痼疾,念宗庙之重,思继嗣之统”[1]204形成反差,并为“亲德系后,莫宜于祜”之结论作了铺垫,因此,可以说邓太后诏书存在长安侯刘祜继位正当性书写和反平原王刘胜继位正当性书写两种性质。

综上,邓太后《诏书》为一时政治环境下的特殊产物,虽其并不具有代表性与一般性,但是反映了东汉时继体之君人选的多种基本标准,即能否“奉郊庙,承统大业”是继体之君合格与否的最重要的前提条件。同时,根据上文之考察,因《续汉书·礼仪志·大丧》条即位礼具有一般性,故邓太后《诏书》并不能佐证《续汉书·礼仪志下·大丧》条即位礼中存在“三公奏尚书顾命”(三公上奏《诏书》,天子即位)→太尉读策(读《策命》,皇帝即位)的“二次即位”过程。

(二)《后汉书·安帝纪》《策命》之性质与普通《策》的内容

日本学者尾形勇、金子修一在考察即位礼时,都注意到《策》(《册》)的重要性[17]44,[4]321。兹对《后汉书·安帝纪》《策命》之性质,同时对东汉即位礼普通《策》的内容作一考证。普通《策》之作者并不似此《策命》为“皇太后”,由《书序》“成王将崩,命召公、毕公率诸侯相康王,作《顾命》”[20]609可知,传位之《策》的作者当为皇帝(或“大行皇帝”),而非皇太后,又因奏谥在葬日,东汉即位礼在殡日,故大行皇帝《策命》可能并无“孝和皇帝……大行皇帝不永天年”一句,而是直接起自“朕惟……”句[1]204。同时,“朕惟……”句明显为《策》通用文,或许“谦恭慈顺,在孺而勤”[1]204可以他句替换,此句之通用格式为“朕惟尔,谦恭慈顺,在孺而勤(可替用),宜奉郊庙,承统大业”。后“今以侯嗣孝和皇帝后。其审君汉国,允执其中‘一人有庆,万民赖之。’皇帝其勉之哉!”[1]204中,“允执其中”取“尧舜禅让”故事,《论语·尧曰》:“尧曰:‘咨! 尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。’”[24]此亦为《后汉书·安帝纪》《策命》特殊之处,可能普通《策》中并无“今以侯嗣孝和皇帝后”与“允执其中”两句,但是后面诫诰性质的语句,与《尚书·顾命》中的《策》相似,《尚书·顾命》载:“皇后凭玉几,道扬末命,命汝嗣训……燮和天下,用答扬文武之光训。”[20]502故笔者认为,普通之《策》中此处应为“今以太子嗣皇帝位……”。

综上,普通之《策》可能为:“惟某年某月某日,大行皇帝(或皇帝)曰:‘咨太子某,朕惟尔谦恭慈顺,在孺而勤(可替用),宜奉郊庙,承统大业。今以太子嗣皇帝位。审君汉国,允执其中“一人有庆,万民赖之。”皇帝其勉哉!’”《后汉书·安帝纪》即位礼《策命》之性质为:突出非太子接受传位的合理性(此与《诏书》相似)、昭示天下公开嗣君(与普通《策》作用相同)。

(三)东汉即位礼中崩日和殡日的关系

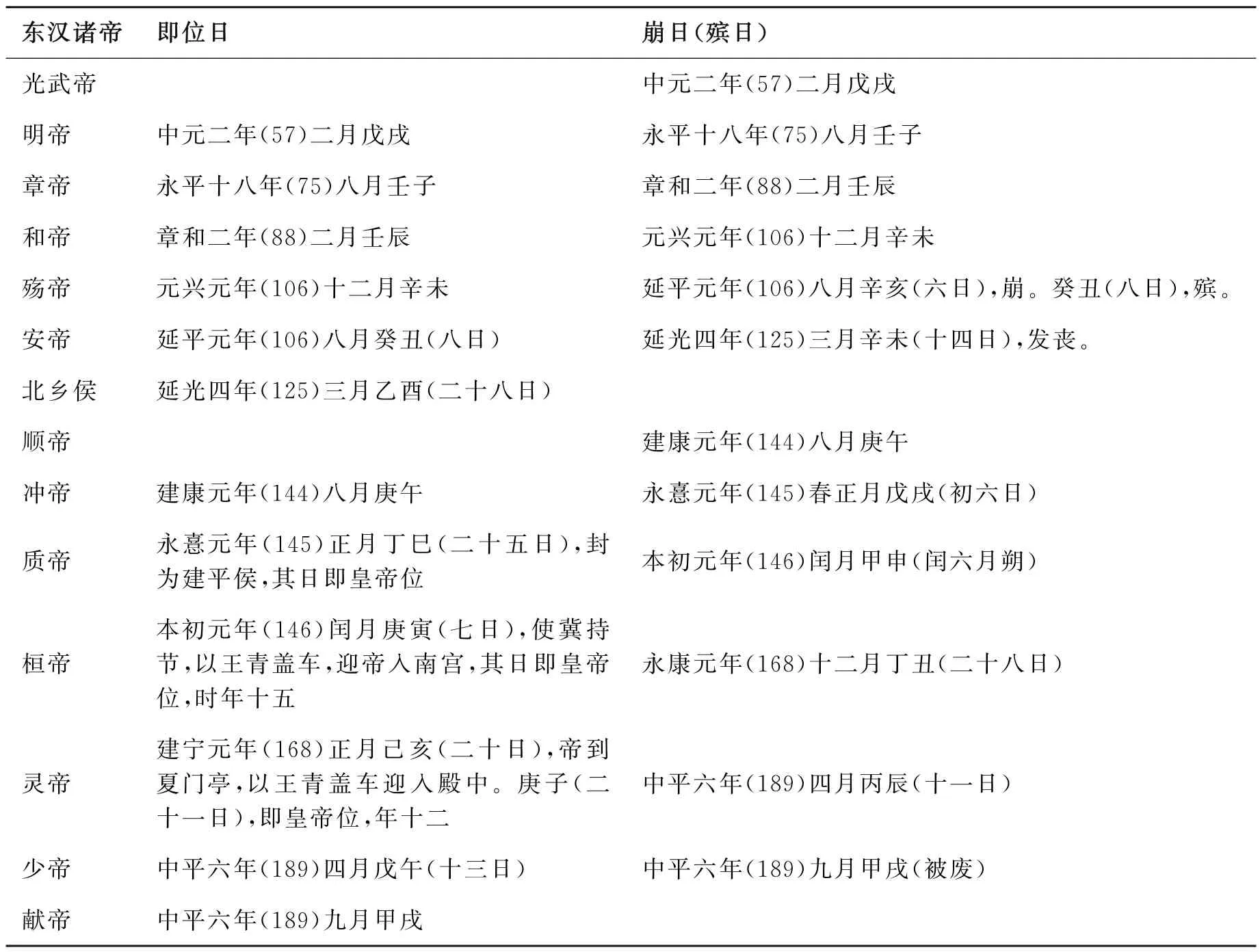

但是,此《策命》还存在一问题。其制作时间为“延平元年八月癸丑”[1]204,由《后汉书·殇帝纪》“八月辛亥,帝崩。癸丑,殡于崇德前殿。”[1]199可知,此《策命》作于殡日,那么东汉即位礼中崩日、殡日是何关系? 因此,有必要对东汉即位礼中崩日、殡日之关系作一考证(与上文“柩前即位”呼应),详见表2。

表2 东汉诸帝的即位日与崩日(殡日)(5)本表中仅列“太子”或“非太子”正常即位,光武帝为肇基之君,其之“即位礼”肯定与“正常即位”不同,故本表起自明帝;而顺帝由宫廷政变即位,仓促之间,无法举行完整的“即位礼”,故顺帝“即位礼”亦排除于本表之外。

《续汉书·礼仪志下·大丧》条明言“太子即日即天子位于柩前”(此在“即皇帝位”之前,即日本学者所说之“即天子位礼”,以此逻辑则“殡”必在“即天子位礼”“即皇帝位礼”之前),故东汉生前已立太子之帝必“当日而殡”,否则就无法“即日(即崩日)即天子位于柩前”。明帝、章帝、和帝、殇帝、冲帝,皆以太子身份即位,故得以“当日即位”,其时间跨度自东汉初年至桓灵时期,而献帝因政变当日即位,其理亦同。其他非太子即位性质的“即位”,皆在崩后数日,较长者质帝十九日、灵帝廿三日(见表2)。李俊方认为,此与“择日”有关,皇帝可能会选择与本朝五行德行匹配之日即位[25]。此说是,然笔者认为这也与“定策时间”有关。兹以崩后三日即位之安帝、少帝为例。因殇帝年幼,安帝“延平元年,庆始就国,邓太后特诏留帝清河邸”[1]203。而少帝刘辩则为何太后所生,故此两帝的定策时间较其他皇帝短,崩后三日便即位。因为东汉末年朝政日乱,矛盾尖锐,各政治势力皆以自身利益出发,谋立最符合本政治集团利益之主,故灵帝、质帝等东汉末年诸帝定策时间较长,此间尤以立桓帝事为著(见《后汉书·李固传》[1]2085—2086、《后汉书·杜乔传》[1]2093),东汉即位礼之时间实际由定策时间确定,不需定策之太子,崩日即殡,殡后是日即位(东汉皇帝未采“天子七日而殡”之说,《读礼通考》卷六六《丧仪节二十九·国恤一》载:“乾学案:‘……至于武帝、明帝、章帝、和帝、殇帝、冲帝,皆以大行崩日即位,非治殡之草略,则损殡而见群臣,皆非礼之尤者。’”[14]371),需要定策之非太子,定策后殡,殡后即位,因此由《后汉书·安帝纪》即位礼《策命》的制作时间,可以推测《续汉书·礼仪志下》普通《策》的制作时间当亦为殡日(即崩日)。

尾形勇认为同姓继位存在王朝复兴、让位、传位(平常时)和传位(异常时)四种形式[26]。然而根据上文之考证可知,《后汉书·安帝纪》邓太后《诏书》《策命》皆不具有代表性,东汉即位礼可分为正常即位(太子即位)与非正常即位(非太子即位)两种,安帝即位属于非正常即位(非太子即位),并不具有一般性,因此仅仅凭借安帝即位礼中的“二次”痕迹无法确定《续汉书·礼仪志下·大丧》条就是“二次即位”。故可以说,尾形勇观察东汉即位礼的方法是可取的。

综上,可作一东汉即位礼诸要素的渊源表(见表3)。

表3 东汉即位礼诸要素的渊源

三、结语

东汉即位礼的即位地点(正殿)与殡所(两楹之间)取自《春秋公羊传·定公·元年》,即位之处(西阶之上)与流程则取自《尚书·顾命》,属于“柩前即位”。《白虎通·爵》的“既殡称王”“改元即位”“除丧即位”的“三次即位”之出现并非偶然,虽名为“三次”,实仅“既殡称王”一次即位,此中蕴含了汉儒欲以诸经巩固《尚书·顾命》“顾命仪”地位之良苦用心。《白虎通·爵》渐尊“三次即位礼”存在《尚书·顾命》与《春秋公羊传·文公·九年》两个渊源,其“渐尊即位”的形式亦在东汉即位礼中有所反映;《后汉书·安帝纪》即位礼中邓太后《诏书》与《策命》皆存在特殊性,因此并不具有普遍意义,根据此“即位礼”可得出两个结论:(1)东汉大部分新君“即位礼”并无读皇太后《诏书》之流程,但《策命》与普通《策》之内容相似,仅时间不同(因殡日不同);(2)尾形勇将同姓传位分为异常时与平常时的观点正确,新君之身份(太子/非太子)确实会影响即位礼的举行时间。