MR常规序列联合SWI、DWI在新生儿颅内出血疾病中的诊断价值

2022-03-30刘志博刘晶哲

罗 震 刘志博 刘晶哲

北京华信医院(清华大学第一附属医院)放射科 (北京 100016)

新生儿颅内出血(intracranial hemorrhage,ICH)是一种在新生儿阶段频繁出现在颅内的一类疾病[1],是严重威胁新生儿生命健康的一类疾病,其发病率非常高,且处于大脑发育的关键窗口期[2],新生儿头颅内部出血后会导致其在后续发育过程中出现神经系统功能受损问题,甚至出现病亡的可能。从新生儿ICH的尸体解剖病理结果来看,生前确诊为头颅内部出血的符合率还不足40%[3],首先是新生儿神经系统还没有得到很好地发育,原发症状和体征对该病症形成较大的掩盖性,其次是现阶段的多种影像学技术手段(超声波、CT及常规MR)敏感准确发现出血较为困难,所以切实找到一种敏感的方法检测ICH对于临床及时诊治至关重要。SWI非常适用于顺磁性物质如出血的检出,因此在诊断出血性疾病方面应用广泛,本研究着重分析MR常规序列同步使用SWI、DWI来对新生儿颅内出血进行检查,以此来增加诊断的准确性和高效性,为后续新生儿的临床治疗护理提供有力的影像指导[4]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象选取从2017年5月到2019年10月期间来我院经MR确诊的100名患有ICH的新生儿患者,这些患儿具有明显的临床表现,包含呼吸不畅、反应慢、脸色发黑和惊厥等。排除标准:出生时间超过28d的足月儿、临床提示胆红素脑病、MRI确诊的头颅先天性畸形、遗传代谢系统疾病和由于躁动图像产生运动伪影的患儿。100名患儿中有54名男性患儿,46名女性患儿;足月儿48名,早产儿52名;平均日龄(12.74±13.658)d;平均出生体重(2634±889)g。

1.2 MRI检查方法 借助于Philips 1.5T MR扫描成像仪器,使用8通道头部线圈。常规检查采用自旋回波T1WI序列、快速自旋回波T2WI序列,然后行轴位DWI及SWI序列扫描。DWI的参数设置为:FOV 16cm×16cm,TR 3642ms,TE 102ms,矩阵为128×128,激励次数为4,层厚为5mm,层间距为1mm,b值大小为800s/mm2。SWAN-LIKE参数设置:FOV 16cm×16cm,TR 35ms,TE 50ms,翻转角度为15°,矩阵数为320×224,激励次数为0.75,层厚为2mm。SWI扫描完成后获取幅度图和相位图,同时将这些采集到的初始图像数据自动传送到工作站(ADW4.6)上,借助图像处理软件,使用最小强度投影技术对SWI图像进行投影重建,进而获取静脉图。

1.3 检查前准备 在接受检查前,先将注意事项全部告知患儿家长,在检查开始前30min采取口服或者灌肠的方式将浓度为10%的水合氯醛化合物0.5mL/kg提供给患儿服用。为了降低噪音,当新生儿熟睡之后用耳塞将其耳道堵塞,同时借助塑性海绵将患儿脑部固定在头托内。

1.4 图像分析结果 在对患儿影像学图像进行诊断时,由两名副高级别以上职称的影像医师完成。SWI检测颅内出血灶标准:SWI图像表现为低信号且相位图亦为低信号的病灶被认为出血,与常规解剖血管、脑膜、骨或伪影相一致低信号或分辨不清者除外。出血病灶数目的统计标准:大脑和小脑的出血病灶按存在病灶的具体数目进行计算;室管膜下-脑室内的出血,双侧室管膜下、脑室内和脉络丛出血都按照2处出血计算,而某一侧的出血按照1处出血进行计算;蛛网膜下腔出血按照1处出血进行计算;硬膜下出血按照其病灶的具体数量进行计算,病灶之间有连通的整体按照1处出血进行计算,没有连通的分别按照1处出血进行计算。分别记录每位新生儿在常规MRI序列和SWI检测过程中所探查到的出血部位和相应出血病灶的具体数量。

1.5 统计学方法 借助于SPSS 22.0统计学软件对研究数据进行整合分析,使用多个相关样本Friedman秩和检验对多个序列进行计算评估,用两个相关样本Wilcoxon秩和检验完成序列两两之间的数据比对分析,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

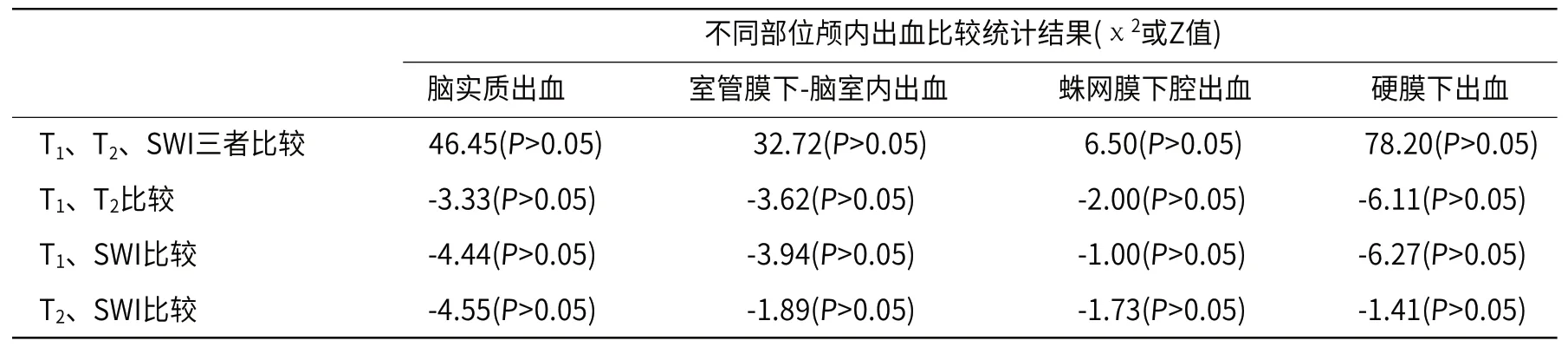

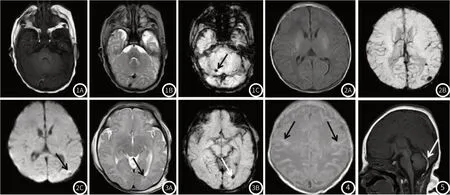

100例临床诊断新生儿脑出血病例中,T1WI检测出颅内出血患儿85名,T2WI检测出的患儿有54名,SWI检测出79名;T1WI、T2WI检查出颅内出血灶个数分别是104个和85个,而SWI检测出颅内出血灶144个,除1个蛛网膜下腔出血和43个硬膜下出血灶未被检测出来,其余T1WI及T2WI发现的出血灶均被SWI检出,见表1。Friedman秩和检验显示,SWI与MR常规序列(T1WI、T2WI)发现出血病灶方面进行比对分析,差异具有统计学意义;之后利用Wilcoxon秩和检验,将SWI同T1WI、T2WI序列进行两两比较,差异部分具有统计学意义,见表2。(1)脑实质出血:SWI表现为孤立性低信号,小范围的出血病灶通常呈点状或很小的圆圈形状,SWI检测出常规序列未发现病变有52个(图1),部分病例DWI序列病变周围可见磁化率伪影(图2);(2)室管膜下-脑室内出血:T2WI检测出的出血病灶数量和SWI检测到的数量两个结果较为相近(图3);(3)蛛网膜下腔出血:本研究中病例蛛网膜下腔出血数目较少,均位于脑沟内,T1WI全部检出,SWI序列有1例未检出(图4);(4)硬膜下出血:位于顶枕颞部及小脑硬膜下,SWI序列不易被观察,T1WI为弧形、月牙状的高信号(图5)。

表1 常规MRI序列与SWI对新生儿不同部位颅内出血检测数量的对比(例)

表2 常规MRI序列与SWI在不同部位颅内出血比对的数据统计

图1 男,2d,足月儿,右侧小脑半球微出血。图1A、1B:T1WI、T2WI未见异常信号,DWI序列(未给出)亦未见异常信号;图1C:SWI右侧小脑半球类圆形低信号(黑箭)。图2 男,1d,足月儿,左侧枕叶微出血。图2A:T1WI未见异常信号;图2B:SWI为小圆形低信号;图2C:DWI病变本身呈低信号,不易观察,但是边界可见半环形高信号磁化率伪影(黑箭)。图3 女,1d,足月儿,左侧脑室后角极少量积血。图3A:T2WI灶状低信号(黑箭);图3B:SWI显示更为清楚(白箭)。图4 男,12d,足月儿,蛛网膜下腔出血。T1WI广泛性脑沟信号增高(黑箭)。图5 男,5d,足月儿,小脑后部硬膜下出血。T1WI硬膜下弧线状高信号(白箭),SWI由于脑膜及颅板影响显示不清(未给出)。

3 讨 论

3.1 SWI对新生儿头颅内部出血尤其是微出血病灶检测方面优于常规序列 SWI采用完全流动补偿,属于高分辨率三维梯度回波序列。SWI对顺磁性物质(如脱氧血红蛋白和含铁黄素等)具有非常高的敏感性,这些顺磁性物质能够产生磁敏感效应,在SWI上表现为信号强度的丢失,与周围正常结构容易区分,因此有利于出血灶尤其是微出血灶的检测。另外,最小强度投影通过将强度与相位图像相乘创建,它的高分辨率,可以减小磁敏感效应(“开花效应”),更好地可视化小血管,出血或钙化灶[5]。

颅内出血是新生儿缺氧缺血性脑病的一种较为多见的表现形式,出血灶通常出现的位置有脑实质、脑室内、蛛网膜下腔及硬膜下等部位。对于头颅内部实质性出血灶,SWI诊断的准确程度和敏感程度要高于常规序列,该结论和文献资料中的表述相符[6-7],SWI发现头颅内部实质性出血灶敏感程度大约是常规序列的2倍,可以检测出直径1mm的微出血[8],其边界、轮廓非常清晰。血肿中脱氧血红蛋白及细胞碎屑均为顺磁性物质,在SWI表现为特征性低信号。然而脑血肿在常规MR信号表现与血红蛋白演变有关,如出血在急性阶段向亚急性阶段过渡中,T1WI可表现为等信号,T2WI通常表现为稍低信号,以至于微出血灶在常规序列中显示不够清晰。SWI发现颅内实质性出血灶的准确程度要比常规序列更高,新生儿T1WI易将缺血灶及脂质渗出误认为出血灶[9],而由于其病理机制为神经元坏死,蛋白脂质崩解及胶质增生,不会产生顺磁性效应,因此SWI不会显示低信号;同时,缺氧状态可以导致组织氧摄取率增加而产生深部髓静脉扩张,如果只用T2WI观察,由于层厚问题,难以连续观察扩张的静脉易产生误诊,而SWI强度图为薄层扫描,可以连续观察排除静脉影响。针对一些常规序列显示欠佳的微出血,本研究也对DWI序列进行了观察,DWI表现为低信号改变,但是由于通常在该序列只关注高信号病变的习惯问题,往往易被阅片医师忽略,但是仔细观察,DWI低信号周围往往会产生环形高信号磁化率伪影[10],这些高信号易被“捕捉”,借此可以推断出血灶的存在,只是样本量还不足,有待扩充样本后尤其在微出血灶方面进一步研究。

3.2 SWI和MR常规序列充分结合诊断脑室系统出血灶20%~40%的出血位置仅局限于室管膜下,称之为室管膜下出血或者胚胎基质出血,多为室管膜下较深的静脉血流压力不稳定及其本身质地脆弱两个因素引起管壁破裂[11],其旁并没有微动脉[12]。室管膜下胚胎基质部位发生血管破裂出血之后,可穿过室管膜进入脑室内,引起脑室内发生积血。有时较难区别于已破裂的或未破裂的室管膜下出血,故将这二者一起称为室管膜下-脑室内出血。Leijser等[13]指出高达50%新生儿室管膜下-脑室内出血早期是无症状的,因此MR及时准确检出此类病变对指导临床早期干预是至关重要的。本研究中T2WI与SWI对此类出血检出敏感,但二者间差异无统计学意义,主要是由于T2WI在高信号脑脊液背景下,出血灶更易显示,一些直径小于2mm者亦可被检出,但需要注意的是要和走行于室管膜下较细的丘纹静脉区分,此方面SWI具有一定优势,所以判断病灶一定要将常规序列和功能序列充分结合,互相印证补充,达到精准诊断。

至于蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH),文献报道SWI的检测效果要明显优于MR常规序列的检测效果,因为此处血液处于流动状态,不易凝固,MR常规序列上显示欠佳或不显示[2]。本研究中SWI显示蛛网膜下腔出血方面与常规序列差异无统计学意义,与文献报道不一致[14],原因可能为新生儿原发性SAH与成人的动脉出血不同,新生儿原发性SAH起源于软脑膜丛的小静脉或蛛网膜下腔的桥静脉,出血呈条带状,如果出血量较小的话,与正常脑沟内静脉区分困难,另外T1WI将本研究样本中SAH全部检出,可能与出血处于亚急性期T1WI呈高信号有关,所以需要重视T1WI在检出SAH方面的重要作用。

3.3 SWI、T2WI诊断硬膜下出血方面不及T1WI 硬膜下出血是在新生儿阶段发生的颅内出血中比较多见的类型,尤其在足月儿中出现的概率更大,因为足月儿头颅相对较大,在分娩过程中受到产道挤压容易出现颅缝重叠的问题,使颅骨与其中的脑组织在结构上发生错位,导致大脑表面桥状静脉及大脑皮层静脉血管发生破裂,从而形成硬膜下出血[14]。由于出血贴近硬脑膜及颅骨板障结构,在SWI序列与之难以区分,而T1WI多表现为弧形高信号,易和周围低信号板障结构区分。有时新生儿静脉窦血流缓慢,T1WI信号增高,但静脉窦位于两层硬膜间,此时一定要仔细观察高信号位于内层硬膜下还是两侧硬膜之间,从而避免误诊。

综上可知,SWI序列对于新生儿头颅实质出血的诊断效果明显优于常规序列,对于脑室内和蛛网膜下腔出血观察一定要融入常规序列,而硬膜下出血的监测T1WI则占据了重要位置。因此,不同出血部位各序列的重点及同步使用能提高影像学诊断可靠性,为临床诊疗提供指导。