慢性病患者使用随访应用程序的情况及其影响因素▲

2022-03-29孙子科技木陈卓园园

孙子科技木 雷 铖 潘 君 陈卓园园 鞠 梅

(1 四川省德阳市人民医院护理部,德阳市 618000,电子邮箱:819228903@qq.com;2 重庆医科大学公共卫生与管理学院,重庆市 400016;3 西南医科大学附属第一医院肿瘤科,四川省泸州市 646000;4 西南医科大学护理学院,四川省泸州市 646000)

随着人们生活方式的改变,我国慢性病患者人数迅速增长,且患病率随年龄增长而升高[1]。慢性病已成为严重的社会问题,是现代社会患者死亡的主要原因[2-3]。慢性病患者综合管理的目的在于减少相关并发症的发生,提高患者生活质量,患者自身可通过长期随访、自我管理、培养良好的治疗依从性、改变不良的生活习惯等形式进行管理。研究表明,利用移动医疗随访应用程序(application program,APP)能够克服地理阻隔,使医护人员更为方便灵活、双向交互地对患者进行随访[4]。近年来,随着我国移动互联网的普及以及“互联网+”战略的提出,移动医疗行业也在快速发展,移动医疗已经开始应用于患者的沟通、监测和教育、临床诊断和改善治疗依从性等方面[5]。本研究旨在调查慢性病患者移动医疗随访APP(以下称“随访APP”)的使用情况及其影响因素,以及患者在使用过程中发现的问题,以期为随访APP的开发、推广提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2017年8~10月某市3所三级甲等医院住院的738例慢性非传染性疾病患者作为研究对象。纳入标准:(1)慢性病主要为高血压、糖尿病、冠心病、肿瘤等多种慢性非传染性疾病,符合世界卫生组织及相关指南对高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等慢性病的诊断标准[6-9];(2)患者意识清楚,既往无精神病史;(3)年龄≥18岁;(4)会使用智能手机APP并具备读写能力;(5)患者对本研究知情同意并且积极配合。排除标准:(1)不能独立完成调查者;(2)有严重的心、肝、肾等部位并发症,以及肿瘤转移、骨关节等严重并发症的患者;(3)存在听力障碍、语言沟通障碍或不合作的患者;(4)因个人原因不能完成研究者。

1.2 研究工具及调查方法

1.2.1 随访APP:(1)海贝随访APP,由北京云端海贝软件有限公司开发,运行于云端服务器,主要用于患者的随访,可以自动完成大部分患者的随访工作;(2)随访e生APP,由广州乐而活健康管理咨询有限公司开发,主要用于在线病患管理,医护人员可以在线与患者交流;(3)杏仁医生APP,由爱海企业管理咨询(上海)有限公司开发,主要用于医护与患者建立更深入紧密的联系,并提供特色的随访、跟踪、交流等功能;(4)易加医APP,由肿瘤界资深专业团队研发运营,是一款专注于肿瘤领域医患沟通、随访和资源匹配的软件;(5)随访易APP,由嘉兴美美医疗科技公司开发,使用该软件可以快速上传病历、查看患者报告等。

1.2.2 研究工具:采用自编问卷进行调查。为减少偏倚的产生,本课题组根据国内外的相关文献、参考相关研究中的成熟量表并结合基线调查形成问卷的初稿,同时进行专家咨询及预调查,根据预调查结果对问卷进行修订形成最终问卷,内容包括患者的人口学资料和临床资料(性别、年龄、学历、月收入、职业、家庭人口数、患病情况、医保情况等)、随访APP(海贝随访APP、随访e生APP、杏仁医生APP、易加医APP、随访易APP)的使用情况及影响随访APP使用的原因。问卷的内容效度是检查由概念到指标的经验推演是否符合逻辑及是否有效,本问卷的Cronbach α系数为0.870,信效度较高。

1.2.3 调查方法:采用便利抽样的方法对患者进行调查,调查前预先对调查人员进行培训,以确保现场调查的顺利进行,预调查及正式调查时告知调查对象本研究的目的及问卷主要内容,在征得调查对象知情同意后由其自行填写,调查人员核对所有回收的问卷,剔除不合格的问卷。本研究共发放问卷750份,回收742份,回收率为98.9%;其中有效问卷738份,有效回收率为99.5%,最终纳入研究对象738例。

1.3 统计学分析 采用EpiData 3.1软件建立数据库,采用双人核对双人录入的方法录入数据。采用SPSS 23.0软件进行统计分析。计数资料以例数或百分比表示;采用Logistic回归(进入方程为α入<0.05,退出方程α出<0.1)分析慢性病患者使用随访APP的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

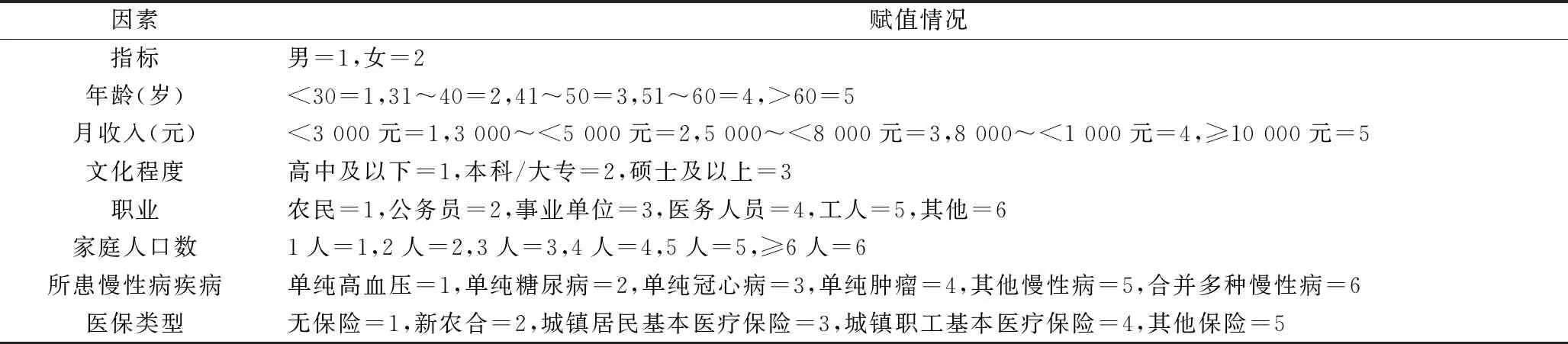

2.1 患者的人口学和临床资料 慢性病患者男女性别比为1.07,年龄主要集中在31~60岁;学历以高中及以下为主;所患慢性病以高血压多见,为276人(占37.4%),其次为肿瘤129人(占17.5%)和糖尿病96人(占13.0%);职业类别以农民最多,为267人(占36.2%);家庭成员数以4人最多,占24.5%;医保类型以新农合为主,占45.9%。具体见表1。

表1 患者的人口学和临床资料(n=738)

2.2 慢性病患者使用随访APP的影响因素分析 738例患者中有48例(6.5%)患者使用过相关随访APP。以患者的人口学和临床资料为自变量,以是否使用随访APP为因变量,纳入Logistic回归模型进行分析,变量赋值情况见表2。结果显示,年龄、收入、文化程度、职业均为患者是否使用随访APP的影响因素(均P<0.05)。见表3。

表2 变量赋值表

表3 影响患者使用随访APP的Logistic回归分析

2.3 患者使用随访APP过程中发现的问题 对使用过随访APP的慢性病患者进行调查,结果显示目前市场上的随访APP存在一定的问题,主要有医生资源少、医患沟通不方便、缺少监管机制难以信任、个人隐私安全存在隐患、功能单一、广告推送多、信息不够专业、操作界面复杂等。

3 讨 论

3.1 慢性病患者使用随访APP的现状 本研究结果显示,仅6.5%(48/738)的慢性病患者使用随访APP,总体使用率相对较低,与国内王艺蓉等[10]对糖尿病患者移动医疗的使用意愿及其影响因素的调查结果相似。另有研究对女大学生使用医疗健康类APP的情况进行调查,结果显示女大学生对医疗健康类APP的使用率一般,且存在长期使用率低等问题,但研究者对随访APP及医疗健康类APP的未来发展持乐观态度[11]。娄阁等[12]对1 446名慢性病患者健康管理类APP的使用现状进行调查,结果显示16.6%的患者使用健康管理类APP,APP使用率高于本研究,这可能与样本量、研究工具、研究对象所使用的APP类型不同有关。此外,Chen等[13]的研究结果显示,中国医学专业人士和患者对移动医疗APP的认知度较高,但只有一小部分医护人员和患者真正使用移动医疗APP,这与本研究结果相似。国外有研究表明,2016年底市面上的医疗类APP超过25.9万个,下载总量达32亿次,但慢性病患者对医疗APP的使用率相对较低[14-17]。Conway等[18]对患者使用移动医疗APP的意愿进行调查发现,71%的患者表示愿意使用,但实际使用者仅有7%,这可能与APP本身的特征及使用环境有关,虽然大多数患者总体上愿意使用这类新的医疗服务模式,但也有部分患者因为年老、技术等各种原因持否定态度,且相比于国外,我国的移动医疗起步较晚,相关研究仍处于探索阶段。总体来说,在互联网时代来临的背景下,移动医疗技术有着诸多的优点,患者和医院的使用意向也较高,但目前患者的实际使用率仍处于较低的水平,移动医疗APP的推广使用有着巨大的发展空间,因此,今后应积极地探索患者对移动医疗APP的使用情况及其影响因素,包括患者的主观因素与APP的功能设计等客观因素。

3.2 慢性病患者使用随访APP的影响因素分析 本研究Logistic回归分析结果显示,影响慢性病患者使用随访APP的因素有年龄、收入、文化程度、职业(均P<0.05)。本研究中慢性病患者的年龄主要集中在41~50岁,文化程度主要集中在高中及以下,总体来说年龄偏大、文化层次偏低,这导致患者对新事物的接受及理解能力相对较弱,这可能是本研究中患者对随访APP的使用率比较低的原因之一。文化层次越高者,其应用网络的能力和学习使用APP的信心越强,对移动医疗概念的认识越清晰,对其作用和价值有越积极的态度,文化层次低者则相反。卞毛毛等[19]研究结果表明,文化程度越高的糖尿病患者使用移动医疗的意愿越高。新加坡的一项研究表明,患者的文化程度越高,对移动医疗APP使用效能越高,其感知易用性也就越高,主要原因为受教育程度越高的患者,其获取疾病相关知识的主动性越强,接受效果越好,运用所学知识处理问题的能力也越强,因此更有信心接受新的技术提供的健康服务[20]。研究表明,年龄>80岁的老年患者使用移动医疗APP的意愿最低,这可能与年龄大患者的生理功能下降,视力、手部活动、记忆力相继衰退,不利于浏览和操作手机有关,同时老年人对新事物、新技术的理解和使用能力有限,缺乏电子技术使用经验,导致其不愿意使用电子产品或者对电子技术表现出担忧[21]。德国学者的研究表明,年龄较轻的患者更倾向于使用医疗APP,而年龄较大的患者通常认为自己在智能手机和其他移动设备方面应用不熟练,因此使用的人数相对较少[22]。另有研究表明,在年龄和文化程度方面,年龄越大、文化程度越低的人对互联网及移动医疗的使用率越低[23-25]。除以上原因之外,还有学者认为认知和态度也会对医疗健康类APP的使用行为产生影响,认知程度越高、态度越乐观的患者医疗健康类APP的利用率就越高[26]。因此,移动医疗技术作为一种新兴的医疗手段能够很大程度上改善患者的健康状况,但是在后期的研发及推广使用过程中要注意各个年龄段、收入段、学历层次等人群之间的差异,应满足各层次人群的需求,提高各层次人群对移动医疗APP的认可度,从而提高其使用率。

3.3 慢性病患者使用随访APP过程中发现的问题 移动医疗APP的安全和监管问题是目前限制其使用和发展的重要因素之一[27-28]。本研究结果显示,患者在使用随访APP的过程中发现较多问题,如缺少监管机制难以信任、广告推送多、隐私安全问题等,这与赵兹旋等[11]对大学生使用医疗健康类APP的研究结果相似。分析其原因可能为:健康类信息属于私密性敏感话题,且移动医疗类APP主要建立在无线通信网络上,存在较大的安全隐患,而目前医疗健康类APP提供的信息不全面,信息的准确性、及时性也得不到有效保证,缺乏监管;同时,移动医疗类APP属于新兴事物,患者接纳这一新技术和疾病管理模式需要一定的时间。上述原因还会导致用户对移动医疗类APP的满意度较低,进而降低使用率。国外移动医疗起步较早,其中美国食品药品监督管理局对移动医疗APP进行监管,保障了患者的权益。目前,我国走在移动互联网的前沿,应该充分利用大数据、人工智能等新技术,开发更优质的随访APP,为患者提供精准化、个性化的医疗服务。因此,在后期的研发过程中,移动医疗APP开发商应从用户的角度和需求出发,完善移动医疗APP的功能设计;同时应高度关注并采取相应的措施保护患者的隐私,从患者的角度出发研发功能齐全、界面易操作,切实改善患者的感知的随访APP;医疗机构应接纳新技术,推动服务升级,加强自身的专业服务能力,充分利用科技发展的最新成果提升自己的服务品质,在提升医疗服务效率的同时提高患者的满意度,顺应“互联网+医疗健康”的发展潮流,支持优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效和公平可及性,改善患者就医体验;政府有关部门可参考国外移动医疗监管政策,构建因地制宜的监管体制,从政策层面规范好新技术的使用,为移动医疗的发展指明方向、定好规则,从而使移动医疗能够惠及更广大的人民群众,使健康中国战略得到更好的落实。

综上所述,目前慢性病患者对随访APP的使用率较低,年龄、收入、文化程度及职业等均为患者使用随访APP的影响因素;随访APP存在的问题主要有缺少监管机制、存在个人隐私安全隐患、信息不够专业等,在后期的研发过程中需要采取相应的措施加以完善。