运动鞋鞋底性能要求及形态设计研究

2022-03-22潘美丽谢辉

潘美丽,谢辉

(广州城市理工学院,广东 广州 510800)

1 前言

鞋靴在人们生活中扮演着非常重要的角色,它是为脚服务的。Burnfield 等[1]通过实验分析对比了裸足和穿鞋情况下足底压力的分布情况。研究表明相较于穿鞋,裸足更能导致足部后跟和前足的压力分布增大。由此可见鞋靴在缓解足部压力方面发挥着重要作用。而运动鞋是人们在进行各项体育运动时所穿着的,能满足人体运动时的某种需求,保证人脚能够在运动中发挥其基本功能的鞋子[2]。运动鞋鞋底是成鞋不可缺少的一部分,其承担着助弹跳、屈挠、保护人脚的作用[3]。

国内外学者对于运动鞋鞋底设计开展了一系列研究。柯思成等[4]通过对动态足底压力分布是否对运动鞋鞋底设计产生影响的问题进行了研究,研究表明优化鞋底重新分布足底压力,相应的前后区域压力值明显的降低,且中足区域压力峰值有一定的提高,压力分布得到有效的改善。可见,运动时鞋底部位的受力存在较大差异,这种差异会影响到鞋底结构的设计。方延等[5]通过具体实验测量数据分析研究了足部健康与在运动中足底所受压力的关系,结果表明静止和运动状态下,脚底的压力分布呈现较大的差异,其中跖骨承受的压力变化最为明显。因此,对于运动鞋设计者和生产者来说,必须考虑鞋底的受力分布。

与此同时,很多学者通过对比国内外文献的形式,分析了鞋底设计的相关影响因素。李建设等[6]对比了国内外一线品牌运动鞋的核心技术,提出运动鞋核心技术的创新应遵循人体运动的生物力学原理,创新主要体现在鞋底结构和材料方面。霍洪峰等[7]结合运动鞋的物理性质,阐述了运动鞋性能指标,包括防滑、减震、透气性能、鞋底厚度与体重的关系、鞋尖翘度等。严佩等[8]分别从鞋底舒适性、防震、贮能三方面阐述了运动鞋鞋底设计对下肢生物力学特性的影响。

综上所述,前人的研究大多集中在文献综述、实验论证等阶段,且多为探究运动鞋鞋底的重要性和生物力学性能方面,而对于根据足底受力情况的差异,展开鞋底设计的研究较少。因此本研究在提炼了运动鞋鞋底性能基础上,根据运动时脚底的受力情况,详细分析了各部位鞋底设计的形态要求,目的是使得鞋底设计满足运动的功能要求。

2 运动鞋鞋底的主要性能要求

运动鞋按照运动的类别可分为球类、跑步类、滑行类、野外类、水上运动类和特种类运动鞋等[2],不同类别的运动方式,其活动场地、动作要领、脚部受力等均存在较大差异,因此对运动鞋大底的性能要求差异也较大。

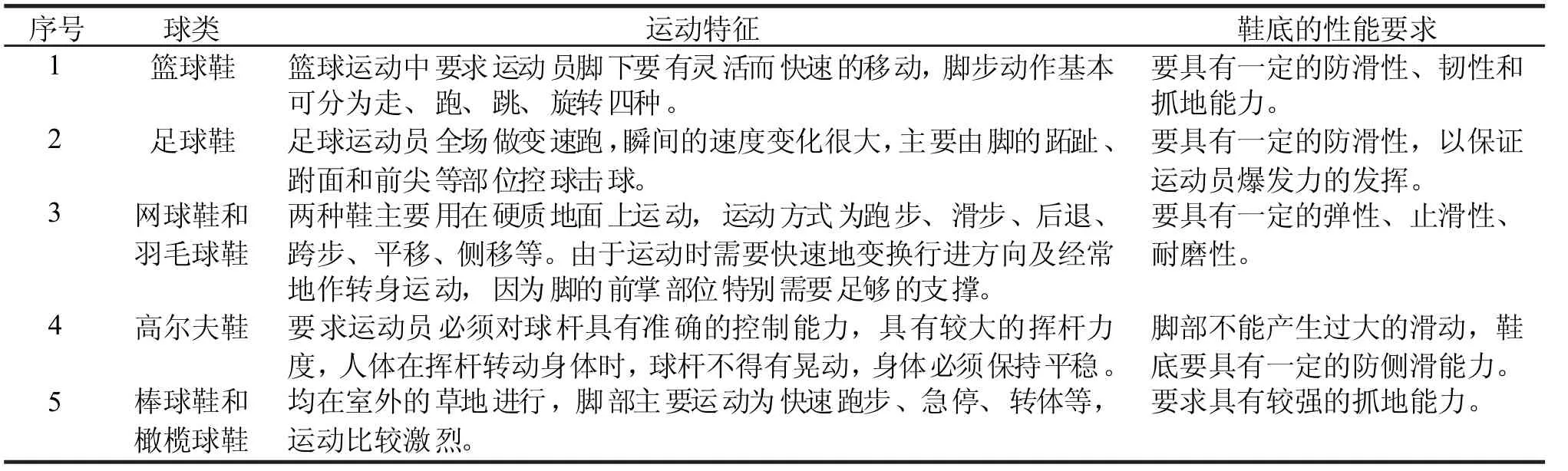

通过表1 可以看出,大部分球类运动瞬间的速度变化较大,同时伴有急停、旋转等动作,因此对大底的性能要求主要集中在防滑性上。

表1 各类球类运动对鞋底的性能要求Tab.1 The performance requirements of various ball sports on the soles

通过表2 可以看出,跑步类运动对大底的性能要求主要集中在抓地能力和重量上,特别随着跑步时间的增加,人体体力消耗逐渐增大,鞋子的重量将是一个重要的衡量指标,不能让其成为运动的负担。

表2 各类跑步类运动对鞋底的性能要求Tab.1 The performance requirements of various running sports on the soles

野外类最有代表性的是登山鞋。登山运动主要有上坡、下坡、攀岩三种运动方式。因此登山鞋首先要求大底具有良好的稳定性,无论前尖、后跟或其它着地部位尽量保持与地面的最大接触,大底的宽度设计应比一般的运动鞋大底稍宽。其次大底要具有一定的耐磨性和抓地能力,前尖尤为重要。再次因为野外路况复杂,大底还应具有一定的防穿刺性和减震性。特别是在下坡过程中,减震性能可以起到很好的保护双脚的作用。

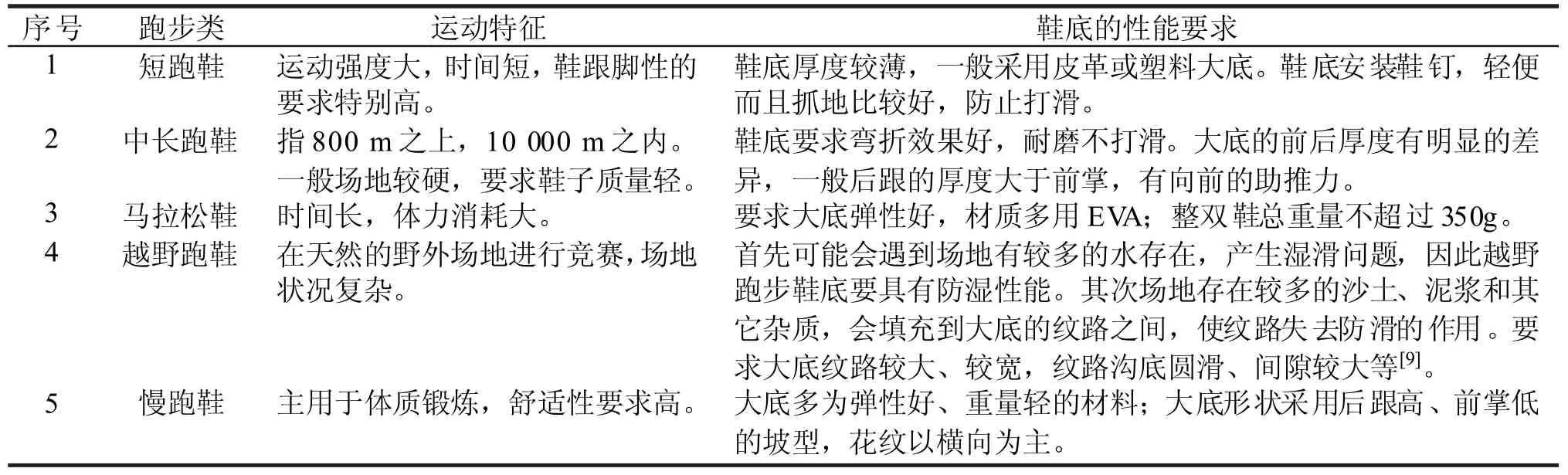

图1 鞋底部位划分[2]

总之,通过以上三类运动鞋可以看出,运动鞋鞋底的主要性能要求包括耐磨、防滑、减震、防穿刺、弯折性、稳定性等。鞋底的耐磨和防穿刺性可通过材料实现,像野战靴鞋底采用高密度橡胶材料制成,可以起到很好地防穿刺作用。防滑性和抓地性能可通过安装防滑块、鞋钉、吸盘和设计鞋底花纹等方式实现,增大鞋底的防滑系数,像棒球鞋大底一般会安装平扁形鞋钉,通常鞋底前部3~5 枚,后部2~4 枚,鞋钉大多采用轻量的TPU 合成树脂、橡胶或者EVA 材料制成。随着鞋底制作工艺的不断改进和提高,运动鞋底花纹也越来越趋向多样化,例如篮球、登山、越野鞋等,需要根据运动时脚底部位的扭转、受力、侧移等情况合理设计底花纹形态,同样也可起到防滑的目的。减震性能可通过材料和结构两种方式实现,目前市面上面的减震运动鞋多是两种方式的结合,像Nike 的Air 气囊技术、Air Encap 压缩气垫技术、Air Total 全掌气垫技术及类似蹦床的Air Zoom 技术等[10-11]。

3 脚底的受力分析及鞋底形态设计要求

本文以“篮球运动”为例,根据运动时脚底常规的受力情况,将其划分为六个部位,Ⅰ为“大底前尖处”,Ⅱ为“前掌心部位”,Ⅲ为“跖趾关节部位”,Ⅳ为“掌心四周”,Ⅴ为“腰窝部位”,Ⅵ为“鞋后跟部位”。

1)大底前尖处

该部位在打篮球运动中不会发生较大的侧滑和扭转,但是磨耗剧烈,是断线、开胶的主要部位。因此该部位在底花纹设计时要求有良好的耐磨性和外观质量。

一般来说,大底前尖处的花纹设计采用常规花纹即可,但是在运动鞋设计中通常会将大底前尖造型一直延伸到帮面上,一方面可以增加此处的造型感,特别是当帮面颜色比较暗淡,但又不想破坏帮面配色时,可以通过此处造型设计来丰富帮面造型;其次该设计也增加了大底前尖的强度需求,在耐磨性方面较常规设计要好(见图2)。

图2 大底前尖的造型设计图

2)前掌心部位

该部位造型呈锅底形,是人体起跳落地时脚的着地点,是足部承重的主要部位,与后跟共同支撑人体。因此运动时该部位磨耗严重,特别是篮球、羽毛球鞋,通常要求要具有较高的耐磨性,其次在运动扭转时该部位也容易发生侧滑现象,可通过在此处设计特殊鞋底花纹、吸盘、防滑块等增强抓地能力。

如图3 所示,鞋底“前掌心部位”和“脚后跟中心部位”采用同样的材料制作,此材料的耐磨性要优于其它部位。同时在前掌心部位采用“吸盘”的形式,在跳跃落地时前掌心先着地,吸盘提供了足够的吸力,防止发生较大的侧滑和移动,从而降低了运动损伤发生的风险。

图3 前掌心部位的造型设计图

对于需要跃起落地的运动,前掌心部位是脚底易于磨耗的部位,在运动鞋设计时,一方面可以利用材料、结构等增加磨耗性;另一方面也可将其保护起来,借助周边外结构的轮廓优势,使得该部分的受力和耐磨耗性要求降低,如图4 所示,通过在鞋底外部增加不规则片底的形式,增加了边缘的厚度,架空前掌心部位,但因片底不是完整的,其亦可跟随前脚掌运动的弯曲而弯曲。

图4 架空前掌心部位的造型图

3)跖趾关节部位

跖趾关节位于足部的前方,由第一跖骨到第五跖骨与近节趾骨组成,跖趾关节部位在行走过程中承受频繁的曲折,是外底折断、断线、开胶的主要部位,要求具有一定的耐折强度、弹性和可塑性。

为防止鞋底跖趾关节发生开胶现象,此部分的设计可采用以下三种方式进行:

a)第一种如图5 所示,在外底的侧边墙子部位采用“内凹弧线的设计”,当运动时脚背弯曲,鞋子跖趾关节部位拥有更大的活动松量,与此同时跖趾关节边缘A、B 点均高于C 点,可以提供很好地稳定性,辅助跖趾关节运动。

图5 跖趾部位的内凹弧线设计图

b)第二种如图6 所示,在鞋底跖趾关节侧边墙子上端采用外凸设计,但在下端采用“分割式的设计”,分割式的设计极大地增加了该部位的活动性,进一步避免了开胶现象的发生。

图6 跖趾部位的分割式设计图

c)第三种如图7 所示,在鞋底跖趾关节部位采用“补强式”的设计方法。补强式即加固式的设计,但如果采用补强式的方法时,补强的材料要选择相对较为柔软、易于弯曲的材料,否则对于跖趾关节来说,更加加重了此处的运动负担。

图7 跖趾部位的补强式设计图

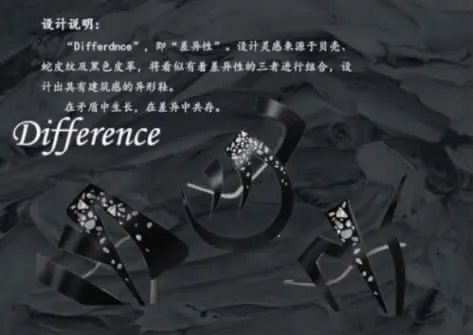

图7 “Difference”异形鞋履设计效果图

总之,在跖趾关节部位的设计,原则是应当加强跖趾关节的保护,利于足部力学的传导。

4)掌心四周

掌心四周一般是当着地点即掌心部位被磨耗后,才开始承受磨耗,如果有掌心部位的作用,掌心四周在材料、结构、花纹等方面的要求是比较低的;但是近几年市面上出现了将鞋底掌心四周的设计强化,从而替代掌心部位的设计,如图4 所示。

5)腰窝部位

该部位在鞋底结构部分不与地面接触,因此对于磨耗型、稳定性等方面要求不高,仅需要满足一定的外观质量。

6)鞋后跟部位

人体的脚后跟部位有跟骨支撑,跟骨具有支撑、运动等多项功能。当人体静止站立时,双侧足跟承担超过70%的人体重量。当人体在完成行走、跳跃等基本动作时,脚后跟承受的重量将超过人体重量的两倍甚至更多[12]。这种巨大的重量单靠跟骨的承重和支撑是远远不够的,还需要鞋子能够提供相应的保障,缓冲跟骨的压力。因此,在运动时后跟部位鞋子结构设计要具有一定的减震性能,防止脚在运动过程中受伤。

通常后跟的减震功能主要是依靠鞋底材料和结构实现,例如通过安装缓冲气垫,当穿着者起跳落地时,气垫可以减缓巨大的冲击力作用,给能量释放一定的时间差。与此同时当运动强度较大时,安装气垫的鞋子,鞋后帮也会采用树脂垫片加固后帮,增加此处的硬度要求,保障气垫在发挥作用的时候,脚的侧滑、侧移在可控的范围内。除采用气垫材料外,还可以通过特殊结构达到减震的目的。例如图8 将有缓冲作用的人体骨架结构提炼到鞋底的结构造型上,将压缩回弹的气筒造型转化到鞋后跟和鞋底部等方式。

图8 后跟部位的结构减震设计图(设计师:林仲权、聂军)

除了减震,鞋后跟部位对于耐磨性的要求也较高。在脚底人体重心位置是偏向外踝的,因此在后跟部位,相对而言外踝磨耗比内踝严重。在运动鞋设计逐渐精细化的过程中,可通过在外踝使用耐磨度高于内踝的材料解决。

4 结论

运动鞋鞋底是整款鞋核心技术的主要呈现载体,运动时鞋底各部位的受力存在较大差异,因此在形态设计方面的要求也不尽相同。

通过研究发现:

1)运动鞋鞋底的功能性主要集中在耐磨、防滑、减震、防穿刺、弯折性、稳定性等,可通过鞋底材料和结构实现。

2)篮球鞋鞋底在前掌心、跖趾关节和鞋后跟部位性能要求相较于其他部位较高,常规设计时应重视以上部位。但也可以采用逆向思维,将掌心四周的设计强化,从而替代掌心部位的作用。

根据以上研究发现,运动鞋鞋底设计不能一概论之,需要根据受力进行分区设计。建议在运动鞋鞋底设计和研发时应充分考虑到人体运动的因素,真正达到运动鞋保护人体和脚部的目的。