再造百万抗日雄师

——中央伤兵管理处的丰功伟绩

2022-03-22杨守礼黄胜利

□ 杨守礼 黄胜利

中央伤兵管理处的成立和运作

百万伤残官兵给政府带来极大压力

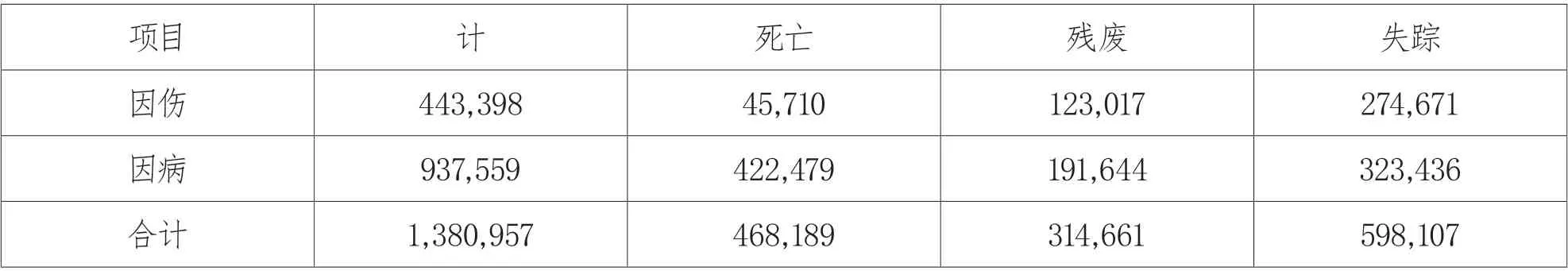

抗日战争中,由于敌强我弱,特别是战争初期的大会战中,中国军队多采取阵地战和人海战术,造成大量伤亡。据何应钦著《日军侵华八年抗战史》(黎明文化事业公司,1982 年9 月)统计,抗战期间正面战场官兵阵亡1,319,958 人,负伤1,761,335 人(表1)。这些数字是依据军令部各战斗部队的报表统计出来的。另据陆军总部资料,抗战期间因病消耗官兵937,559人,因非战斗受伤减员443,398 人(表2)。由此,抗战期间正面战场官兵因战斗和非战斗损失兵力总计(表1、2 总计之和)就有4,592,376 人,其中伤残者多达2,075,996人。

淞沪会战期间,平均每天收容伤兵1 万人;保卫武汉战役,伤兵达12,401 人;晋南会战中国军队伤亡4.2 万人(李新、陈铁健《中国新民主革命通史》,上海人民出版社,2001 年)。如此大量的伤病官兵如果得不到及时救治和安置,不仅影响前线将士士气,也直接影响人民抗日斗志和兵源,这给战时的政府带来极大压力。

阵亡将士是为国捐躯的烈士,同样为民族危亡战斗致伤致病的官兵,是我们的亲人,更是我们的英雄,全力以赴救治和安置他们,是国家和人民必须履行的责任。

表1 抗战期间正面战场中国陆军官兵历年伤亡统计表

表2 抗战期间正面战场官兵因非战斗伤病消耗数目统计表

中央伤兵管理处的成立

面对大量伤病官兵亟待救治和安置的压力,1937 年10 月,蒋介石命令于南京军政部成立中央伤兵管理处。由于中央伤兵管理处任务的艰巨,其编制颇大,有官佐100 名,士兵69人,是当时的中央各军校毕业生调查处编制(官佐45 名,士兵23 人)一倍还多。1942 年开始缩编军事机构,但中央伤兵管理处在已扩增编制(官佐118 名)外,又新增16 名,合计全处仅官佐就有134 名,人数达到毕业生调查处的三倍之多,可见伤兵管理处工作任务的繁重。

1937 年10 月,魏益三被任命为中央伤兵管理处中将处长,郝子华为兼任少将副处长。魏益三生于1884 年,保定陆军军官学校第1 期炮科毕业;1926 年12 月加入北伐军,先任军长,后兼第2 路代总指挥;1937 年任中央伤兵管理处中将处长。他年事已高,又有一些虚衔在身,伤兵管理的繁杂事务使其力不从心。郝子华,1916 年毕业于陆军军医学校,曾任军政部军医署署长,是一位医学专业从政的人士,兼任中央伤兵管理处副处长仅3个月就请辞了。1938 年1 月,郝子华辞职照准,遗缺改派中央各军校毕业生调查处副处长黄雍为专任少将副处长。

/ 抗战初期流落街头的中国军队伤兵。这个镜头凸显了中国当时面临的严重伤兵问题。

淞沪抗战、南京保卫战、太原会战之后,24万伤残官兵亟待救治和安置,必须有一个实干的得力负责人才能胜任伤兵管理处的重任。此时,何应钦和蒋介石决定把中央各军校毕业生调查处副处长黄雍(黄埔1 期)调来,任命为军政部中央伤兵管理处专任副处长。因为毕业生调查处的一部分工作就是安置救治伤残军校毕业生,黄雍在这一方面有相当的经验,而且他是一位非常实干而谦和的领导者。黄雍上任后一个月,经过调查研究,于1938 年2 月8 日向蒋介石呈送了《管理伤兵改进意见书》,就健全管理组织、整饬医院院务、厉行伤兵训导工作、伤兵饷项统领统发、改定收容出院办法等方面提出全面建议。接着就为伤兵管理处建立了一系列制度和规定。1938 年9 月,蒋介石限令两个月将湖南、江西两省已愈官兵悉数归编,并派黄雍随同军事参议院院长陈调元巡视督饬办理。1939 年6 月7 日,黄雍又被任命为军政部残废军人生产事务局筹备处处长。他身兼三职(伤兵管理处、毕业生调查处、残废军人生产事务局筹备处),为救治和安置伤病官兵不懈奋斗。

1943 年2 月,黄雍奉调到军事委员会办公厅任职,同时为中将职衔高参。他在伤兵管理处工作5 年多,这5 年是管理伤残官兵工作最艰难也是任务最繁重的5 年。黄雍遗缺由伍瑾璋充任,他也是黄埔1 期毕业生,是国民党元老、孙中山大元帅府陆军总长许崇智推荐考入黄埔军校的。1939年,何应钦上报蒋介石任命黄雍为军政部残废军人生产事务局(荣誉军人生产事务局)筹备处处长时,明文暂不设副处长,但黄雍一直把伍瑾璋作为副手来使用。1942 年12 月30 日,荣誉军人生产事务局奉令裁并到军政部荣誉军人总管理处(中央伤兵管理处),这对于黄雍而言就是把自己身兼的两个单位职务归并为一个,更能全力以赴地集中精力办事,但对于作为黄雍在荣誉军人生产事务局实际副手的伍瑾璋,就只是作为黄雍的一个重要随员来到军政部荣誉军人总管理处了。不过,从黄雍奉调军委会办公厅后,伍瑾璋马上接任荣誉军人总管理处副处长一事来看,他一直受到黄雍的器重。1945 年,伍瑾璋被正式授予少将军衔,任国防部生产事务局局长。

国民政府对伤兵救治安置的重视

蒋介石非常重视中央伤兵管理处工作的开展,在成立的当月就命令限期成立10 所“伤兵休养院(所)”,分设于南京、杭州、安庆、武昌、九江、南昌、开封、信阳、长沙、西安,负责办理轻伤病官兵的修养和编练事宜。同时他又指示,拟定《处理伤兵办法实施计划》。1938 年2 月,蒋介石手令中央伤兵管理处将办理伤政得力人员详报考核,并指令中央伤兵管理处率同下属各省和战区伤兵管理处处长及各休养院院长,出席“后方勤务会议”。1938 年9 月,蒋介石限令两个月将湖南、江西两省已愈官兵悉数归编;1942 年1 月,手令拟定“调整伤兵医院伤患死亡埋葬办法”;1942 年6 月,指令筹设“荣誉军人月刊社”,定期出版刊物,向荣誉军人提供精神食粮;1943 年9 月,指示荣誉军人总管理处(中央伤兵管理处),拟具安置残废荣誉军人计划。

/ 抗战期间的伤兵医院。

抗战期间,宋美龄任中国红十字会总干事。1937 年8 月,她组织成立了“中国妇女慰劳自卫抗战将士总会”。1937 年10 月23 日,宋美龄亲临淞沪前线,因敌机骚扰,座车翻出公路而肋骨断裂,仍于当晚慰问伤兵。1938 年5 月,她在庐山召集50 多位妇女领袖,创立“中国妇女指导委员会”,推动妇女参加抗战救亡、救护伤兵活动,邓颖超也出席了这次会议。1940 年4 月8 日,宋氏三姐妹同赴“伤兵之友”总院慰问伤兵。1939 年11 月初,宋美龄在广西向4000 多伤愈归队士兵讲话,鼓励他们作为中国国民参加抗战为国效力,告诉他们世界因中国艰苦抗战而尊敬中国,鼓舞他们为中国正义而战而必胜(崔节荣《宋美龄与抗战期间的伤兵救助》,《史学月刊》2008 年6 月)。这是对4000 重返抗日战场士兵生动的出征动员。邓颖超1984 年这样评价宋美龄抗战期间的贡献:“夫人致力全民抗战,促成国内团结,争取国际援助,弘扬抗日民气,救助难童伤兵,厥功至伟。”

早在1932 年“一二八”淞沪抗战爆发,宋庆龄就积极支援19 路军抗战,多次亲临前线慰问,发起军饷募捐活动,倡议建立伤兵医院,得到各界人士和海外侨胞大力支持。3 月5 日,“国民伤兵医院”在上海交通大学正式建立,宋庆龄任该院理事并主持医院事务,为抗日伤兵救治事业做出重大贡献。

/ 抗战期间,中央伤兵管理处数十个休养院、残废院、临时残废院、盲残院几乎都制作了各种类型的证章、纪念章发给伤残官兵。上图为中央伤兵管理处第五临时残废院“铁血救国忠勇杀敌残废证章”,下图为中央伤兵管理处第九休养院纪念章。

与中央各军校毕业生调查处的协同

1937 年2 月1 日,中央各军校毕业生调查处就成立了安置二等伤残毕业生的“重伤同学训练班”。1938 年3月12 日开始办理毕业生伤亡调查,掌握黄埔军校和其他中央各军校毕业生的伤亡状况,以便提出相应的对策。1939 年,毕业生调查处处长刘咏尧上书蒋介石,请求给死难同学以抚恤。因为“护佑中央各军校毕业生群体”是黄埔同学会和中央各军校毕业生调查处基本任务之一。

中央伤兵管理处成立后,分担了中央各军校毕业生调查处对于伤残军官的救治和安置工作,但毕业生调查处还继续办理失业军官总队(最多时下设20 个大队)收容、训练、考核和安置失业军官。不过,毕业生调查处还是兼顾了大批伤残军官的安置工作。为此,1942 年初还专门审定了《军官总队拟定老弱残废失业毕业生安置办法》草案。所以,毕业生调查处和中央伤兵管理处之间,在伤残军官的救治和安置等方面一直协同工作。

中央各军校毕业生调查处副处长黄雍,虽然1938 年1 月就奉调任中央伤兵管理处副处长,但他依然兼任毕业生调查处副处长,直到1942 年6月,处长刘咏尧调任军委会铨叙厅后,8 月28 日,黄雍才辞去毕业生调查处副处长职务。黄雍同时身兼伤兵管理处和毕业生调查处两个单位副处长长达5 年时间,虽然毕业生调查处副处长的头衔已是个虚衔,但这对于协调两个单位的工作很重要。中央伤兵管理处下属各战区、各省的伤兵管理处负责人很多都是黄埔军校毕业生,这和毕业生调查处的下属各军校、各省市、各部队通讯处或直属通讯分处的负责人多是黄埔军校毕业生是极为相似的。例如第三战区伤兵管理处前任处长钟焕全、后任处长冯剑飞、副处长刘蕉元三人都是黄埔1 期毕业生(陆九畴《我在第三战区荣誉军人管理处的见闻》,政协上饶市委文史资料研究委员会编《国民党第三战区司令长官部纪实》)。

伤兵管理处的变迁和运作

随着抗战形势的演变,1937 年11 月和1938 年7 月,中央伤兵管理处先后奉令移驻汉口和衡阳办公。1938 年12 月入川。1939 年5 月3 日,日机在渝狂轰滥炸,中央伤兵管理处租赁的新丰街大同公寓附近被炸,房屋震塌,后该处疏散至城郊化龙桥徐家花园办公。

1940 年5 月,中央伤兵管理处奉令改称“军政部荣誉军人总管理处”。各行政机关原以“伤残”“伤兵”字样命名者,一律改用“荣誉军人”字样。“临时残废院”改为“临时教养院”。荣誉军人总管理处所设诸多“教养院”,此处之“教养”不是我们后来理解的对较轻犯人的“劳动教养”,而是教导残废官兵如何面对自己残疾身体现实,并传授给他们一些服务家庭、社会的技能。后来还针对伤残荣誉军人办了双月刊《残而不废》。1940 年5 月28 日,敌机空袭重庆,军政部荣誉军人总管理处办事处所在地飞来寺被炸,损失公私物品颇多。1942 年12 月30 日,荣誉军人生产事务局奉令裁并到军政部荣誉军人总管理处。

中央伤兵管理处成立后,迅速建立起其指导和指挥下的各战区及各省的伤兵管理处(所),及隶属的伤兵检查所、感化所;迅速建立救治伤残官兵的医院、休养院(所)、残废院(教养院)、盲残院等系统,展开大规模伤病官兵救治行动,起到立竿见影的良好效果。据1943 年1 月不完全统计,全国仅针对残废军人就设立了教养院8 所,临时教养院20 所,临时教养所2 处,校官教养所1 处,盲残院1 所。分驻于湖南10 所,四川7 所,陕西4所,福建3 所,江西、广西各2 所,甘肃、贵州、江苏、安徽各1 所(李常宝《抗战期间的国军伤兵群体考察》,《近代史研究》2012 年第4 期)。资料显示,在此期间校官教养所不是1 处而是2 处;盲残院到1943 年7 月增为2 所,分设于四川嘉定和陕西褒城。(作者将有专文介绍中央伤兵管理处颇为多样而有效的救治、宣导、安置系统。)

随着战事的不断扩大,伤残官兵人数也不断增加,伤兵管理处面临的形势也越来越严峻。当时的伤兵管理系统一直在艰苦奋斗,有约百万伤愈官兵重新走上抗日战场,也就是说伤兵管理系统为抗日前线再造了百万抗日雄师,这是多么伟大的功绩啊!当然,中央伤兵管理处的工作不止是把约百万伤愈官兵送回抗日前线,他们还救治了其他伤残官兵的身体,并传授给他们谋生的手段,安置他们自食其力,保证了社会的安定与和谐,提高了战场上官兵的士气,对募集兵源工作也有很重要的促进作用,特别是这体现着我们国家和民族对于伤残官兵的人道主义关怀。

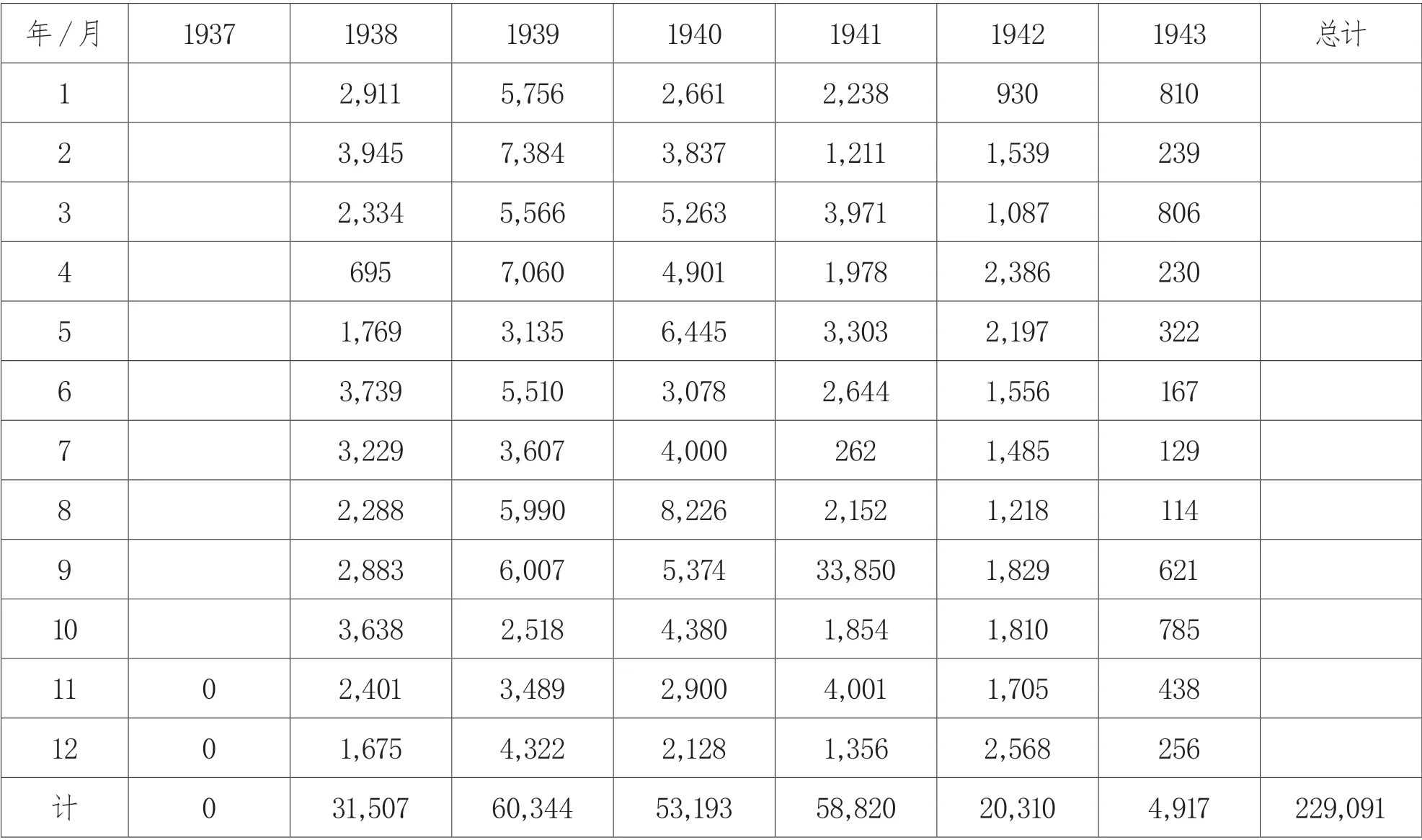

表3 1937 年11 月至1943 年12 月治愈战伤归队官兵人数统计表

再造百万抗日雄师

中央伤兵管理处从成立起,就按月统计属下各单位治愈官兵归队人数和编队人数。抗战期间,究竟有多少伤愈官兵从中央伤兵管理处系统回到抗日部队中去了?这个数字的求得颇为不易,因为我们收集到的数据仅是部分完整,其他部分有待分析考证加以完善。

治愈归队官兵人数

归队就是将伤愈官兵按其原来所在军队的建制,回归到战斗序列里,继续参加抗日作战。我们先把收集到的治愈归队官兵人数按月统计如表3。

表3 所列1939 年各月及1940 年1-7 月的原始数据不是列出“归队人数”和“编队人数”,而是给出“归编人数”,即“归队人数”和“编队人数”之和。我们须将这些月份的“归编人数”拆分为“归队人数”和“编队人数”两部分。我们把收集到的分列出“归队人数”和“编队人数”的各年各月列表,去除一些不明因素干扰的年月,仅留下清楚列出“归队人数”和“编队人数”的年月,得出表4。用这个归队/归编队比值折算出上述月份的归队人数。

从表3 可见,在中央伤兵管理处系统内,1937年11 月至1943 年12 月这6 年多时间里治愈归队官兵人数已达63 万多人。但我们没有查到1944 年和1945 年各月份的归队官兵数。根据抗战期间中国陆军官兵历年伤亡统计表(表1)分析,1944 年和1945 年负伤人数分别为103,596 人和85,583 人,而1942 年和1943 年负伤人数分别为114,180 人和81,957人,前后各两年的战伤人数大抵相当。所以我们可以用战伤人数类比归队人数的多寡,那么1944 年和1945 年的归队人数也应与1942 年和1943 年的归队人数(分别为84,877人和50,825 人)大抵相当。这样,从1937 年至1945 年,从中央伤兵管理处系统回归部队的伤愈官兵总数应该近77万人。

表4 归队人数与归编人数比例估算表

健愈编队官兵人数

在中央伤兵管理处给出的资料中,有时给出伤愈归队人数和编队人数,有时给出归编人数(归队和编队人数之和)。归队概念很清楚,就是伤愈后回归到原来所在部队,但编队是什么概念不是非常清楚。在有关文献中存在两种编队概念:留医编队和健愈编队。

留医编队:把还没有达到伤愈程度的官兵,按某种规则编队,以便于管理,待他们达到伤愈程度,再列入“归队”系列。早在1938 年2 月8 日,黄雍向蒋介石呈送的《管理伤兵改进意见书》里,就提出伤兵管理的建议:“伤兵入院即脱离部队管理,加以饷给违时,动辄引纠纷。欲矫此弊,应于第二期抗战开始时,以军或集团军为单位,指定某一医院专任该部之伤兵收容,由该部遴派得力人员,驻院协同管理,及办理发饷归队等事,使其精神上不脱离建制,倘此项办法,目前限于医院数目及其收容之复杂,难即实现,亟宜令饬各院,就现在收容之伤兵,以师为单位,编班管理,以适应现在环境,逐步求上项计划之实现。”这就是留医编队最初的文字建议。一个月后,中央伤兵管理处就颁布了《驻院留医官兵编队暂行办法》和《伤病患者转院编队及归队备用被服办法》,把黄雍的意见落实到规章制度里。

健愈编队:因为战争期间,受伤官兵被就近伤兵管理处的有关医院或机构收治,但部队驻地随时在变化,有时一个战斗或战役打过,部队为了下一个战斗行动会很快转移到百里甚至千里之外。所以在伤兵管理处的记载中,有些年份的月份里会有“收训无队可归伤愈军官”人数,军官尚且找不到自己的部队,士兵找不到自己部队的情况就更为普遍。那么,这些无队可归的伤愈士兵是如何安置的呢?自然也要把他们按一定规则编队,编队之后再回到战斗部队,但这不是回归自己原来的部队,不能叫“归队”了。这些官兵的人数也是我们应该收集的“再造的抗日雄师”的一部分。

1938 年9 月,蒋介石限令两个月将湖南、江西两省已愈官兵悉数归编。9 月16 日,伤兵管理处处长魏益三呈蒋介石:“经函电军医署及各省区伤管处,转饬各医院,先将伤愈官兵总数报部,俟后每周末电报一次,限两周按师号分别表报。”“于九、十两月清查各医院已愈官兵三万人以上,已派本处副处长黃雍率视察三员,随陈参院长赴湘赣,督饬各该省伤管处归队编队。”“复令各休养院、各管理员遵照办理,并将编队计划及编组单位分别拟定,分电有关各署、司、组,各伤管处及各编组单位查照办理。”这就是“健愈编队”的由来。

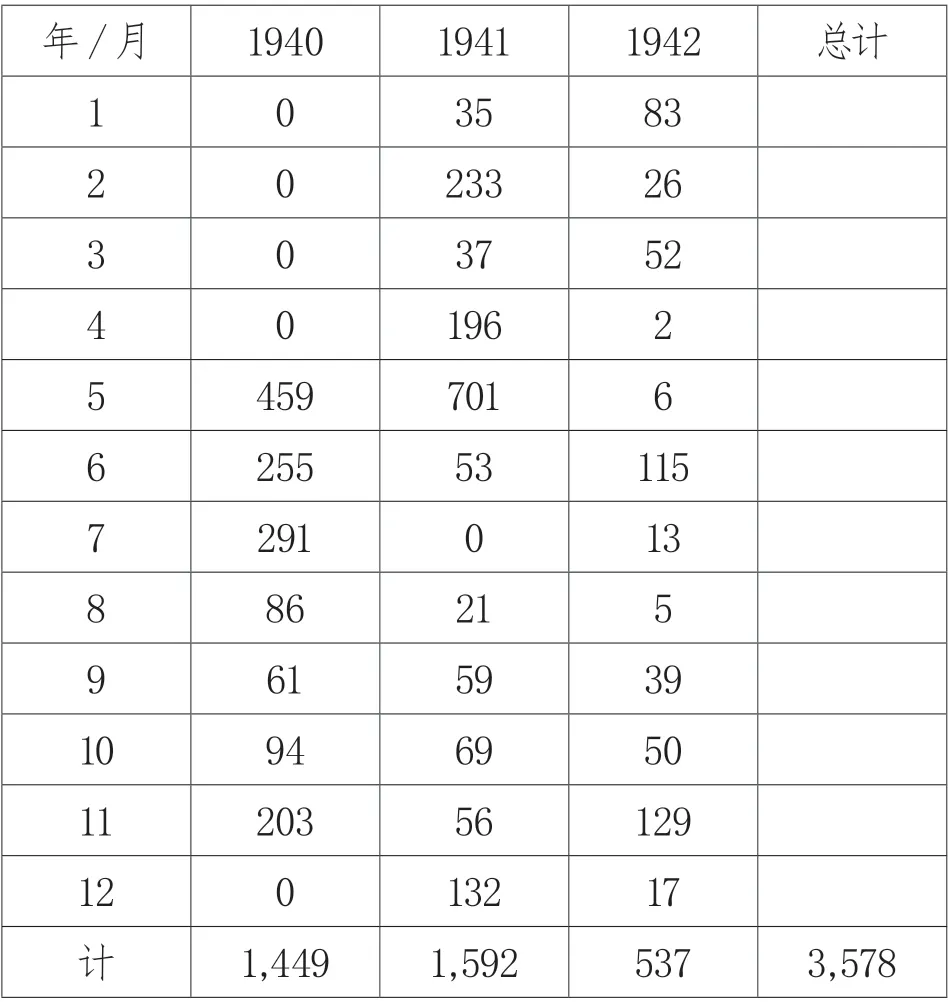

表5 1937 年11 月至1943 年12 月健愈编队官兵人数统计表

中央伤兵管理处给出“编队人数”行文的范例是:“本(三十二)年一月,检验健愈员兵分别归、编、拨补:本年元月办理归队四四五九人,编队八一〇人,拨补一〇〇九人。”(台湾“国史馆”,典藏号:008-010706-00028-004)显然,被办理归队、编队和拨补的官兵,都是经过“检验健愈”的。归队即回归到原来的部队,拨补即调拨到有缺额的部队,编队即是将健愈官兵按一定序列编队,总之都是要回归到抗日部队里去的,只是他们回归部队的途径不同。1939 年10 月,中央伤兵管理处电江南各省战区伤兵管理处,督饬各医院、休养所,限当月底将已愈官兵悉数拨编归队。四川省政府根据中央伤兵管理处条例精神,颁布了《战时各医院及休养院治愈伤病士兵出院处理规程》,对各医院及休养所已愈伤病士兵分三种情况处理:1.已残废或尚需休养者仍留休养院或转入临时残废医院继续治疗和康复;2.四川部队已愈伤兵,因语言关系,即送归原队升一级录用;3.除四川已愈士兵外,由指定各师或各省保安处接收,编为该师或保安处荣誉大队,归该师长或保安处长统辖。由此可见,健愈士兵编队已经回归到抗战部队系列。

其实,中央伤兵管理处1939 年各月及1940年1—7月给出的是“归编”人数,也就是说这些月份的原始数据,不是列出“归队人数”和“编队人数”,而是给出二者之和“归编”人数。由此,我们可以得到健愈编队官兵人数统计表(表5)。

1944 年和1945 年的编队人数若按归队人数处理方法,应与1942 年和1943 年的编队人数(分别为20,310 和4,917)大抵相当。这样从1937 年至1945 年,从中央伤兵管理处系统健愈编队官兵总数应该大约25 万人。

表6 收训无队可归伤愈军官人数统计表

无队可归伤愈军官人数

中央伤兵管理处资料里,有些年月给出“收训无队可归伤愈军官”人数和“收训军官”人数,这些伤愈军官经过短期培训即分发到各部队,其人数总计为3,578 人。见表6。

非战斗伤病官兵治愈归队

抗日战争中,军队减员的因素不止于战斗伤亡,战争环境的艰苦和恶劣致使不断出现大批非战斗原因的伤病官兵。按表2 所列,抗战期间,中国军队因病减员937,559人,其中病亡422,479人,残废191,644 人;非战斗受伤减员443,398 人,其中死亡45,710 人,残废123,017人。这些伤病官兵大多在各自战区、集团军、军、师野战医院救治,但也有不少在驻军就近的中央伤兵管理处系统的医院、休养院(所)、残废院(教养院)、盲残院等医疗单位住院治疗。据第十八临时教养院统计,该院收住战斗伤残官兵1409人,占71.92%;非战斗伤残447人,占28.08%。不属于战斗伤兵之列的病人入出院手续基本没有按伤兵办理,有的单位也不把他们统计在战斗伤兵范围内,因此有一些非战伤病官兵治愈归队,并没有系统记载。

中央伤兵管理处治愈受伤官兵回归战斗部队的总数

根据上述收集、分析、考证得到的数据,可以把抗日战争期间中央伤兵管理处(军政部荣誉军人总管理处)治愈的受伤官兵回归到战斗部队人数列于表7。

表7 抗战期间中央伤兵管理处治愈受伤官兵回归部队人数

至此,我们得到了抗日战争期间中央伤兵管理处治愈伤病官兵回归部队总数超过102 万人,这还不包括很多治愈归队的非战伤病官兵。

经受过战斗洗礼和政治训练的百万雄师

这百余万再生的抗日军人不同于从百姓中新招收的士兵,他们是经历过九死一生的激烈战斗洗礼的老战士。特别是他们在伤兵管理处管理的医院、休养院等单位治疗和休养期间,还经过了一次比较深刻的政治训练。

1938 年2 月,中央伤兵管理处专任副处长黄雍在《管理伤兵改进意见书》中就强调“设立训育课,历行伤兵训导工作”,对伤兵进行“政治训练与精神教育”,“编订简明歌词及伤兵政治课本;指导各院训导主任,利用各种机会,举行伤兵集会训练及个别训练,以提高伤兵之政治认识,鼓励其爱国情绪;指导各院筹办壁报、画报及其他宣传训练刊物;厉行识字运动;指导各院筹设伤兵俱乐部,提倡伤兵正当娱乐,以转移其趋向;指导各院进行联络附近居民,举办军民同乐会,以调洽伤兵与居民之情感;指导各院发动各院处附近民众慰劳伤兵,及欢送伤愈伤兵出院,藉以鼓励其抗战情绪”。

1938 年,湖南省和江西省伤兵管理处按中央伤兵管理处通知,规定住院伤兵每周授课18次(每日3 次,一次为娱乐课),内容包括:精神讲话、三民主义、民族英雄故事、抗日意义、国际形势、亡国痛史、识字、娱乐八项,以增强军人荣誉感及忠于国家的意识。伤兵管理处是专事管理抗日负伤军人的,除医疗救治之外,还负责伤病员住院期间的教育、宣慰和维持军风纪等管理工作。通过各种形式的慰问,使伤病员得到安慰,使他们认识到为抗日受伤是最大的光荣,坚定了他们养好伤重上前线杀敌的决心。因此,他们的精神素质远高于一般士兵,他们是战斗部队的中坚力量,是部队极其宝贵的冲锋陷阵的核心。所以说,中央伤兵管理处为中国再造了百万抗日雄师。

把百万受伤的官兵从死亡线上抢救回来,再对他们进行抗日救国的训导,送回前线,这要经历多少困难,要付出多少辛劳。伤兵管理处及许许多多的白衣战士,为伤兵倾注了满腔热情,从他们身上体现出国家和民族对挽救民族危亡而战伤战士们的深深关爱,也表达着广大民众对抗日官兵的无上崇敬,这就是伤兵管理处全体工作人员和医务工作者肩负的使命,也是他们工作的意义之所在。当然,伤兵的救助还有赖于抚恤委员会、军医署、战区兵站、红十字会、伤兵之友社、抗敌后援会等机构和组织的共同努力和协同工作。