八千里路云和月:黄埔军校学员杨松青的大革命之路

2022-03-22江冬

□ 江冬

多年以后,当杨松青回忆起那个在车站告别兄长的日子,他依旧会为自己不远万里奔赴广州而感到心潮澎湃,坐落于长洲岛上的黄埔军校正是他改变命运、踏上革命之路的起点。杨松青出生于1904 年,山西朔州人,大学学历, 1925 年入党,本名杨德魁,因工作需要屡次更名(曾用名杨云州、杨秀峰,后定名为杨松青,为便于理解,下文统一使用此名),中华人民共和国成立后历任中共重庆市委常委、市革委副主任、全国政协委员。作为家乡名人,杨松青得到了当地学者的关注,仅以其个人事迹为主要内容的就有回忆文集《劲松常青》、传记文学《杨松青》。杨松青在大革命时期的事迹,几乎是个空白,以他为主角的文学作品亦承认史料限制给写作造成了不小的困难,足见相关研究仍存未尽之处。幸运的是,笔者在重庆市政协领导的帮助下调取了杨松青的干部人事档案,其中包括他对自己在大革命时期经历的详尽回忆,正可资补充、完善前人成果,还原一个山西少年经由黄埔军校蜕变为共产党人的真实历程。

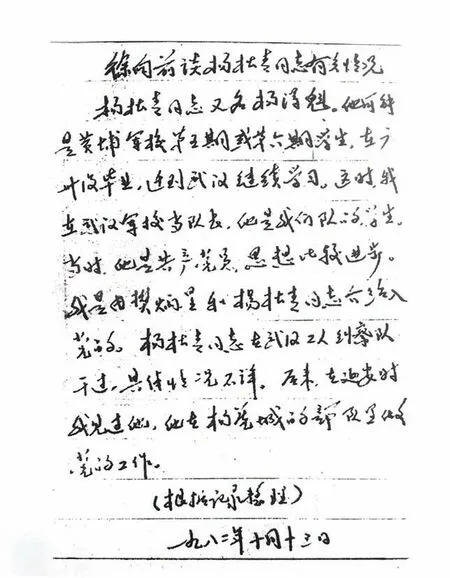

/ 杨松青。

从农家子弟到进步学生

必须承认,这个世界上没有天生的革命者,杨松青之所以走上革命道路,实与其个人性格、家庭情况及人生际遇有很大关系。

在杨松青的回忆中,“我家代代务农,在我离开家时……全家共有廿二口人,每年粮食收入不够食用”,为此他和几个兄弟不得不辍学“在煤窑上做工以补不足”,但家中仍“经常负债四五百元”。穷则思变,杨松青在下矿背煤时忍不住问同乡“这背煤有啥出息”,答案却是令他绝望的“先学背,再学刨,以后老了,背也背不动,刨也刨不了,闹上一身病,回家去等死”。杨松青设法离开了煤窑,顶着父辈的呵斥读完了高小,又自行考入大同第三师范,最终靠着偷偷卖掉亲友的毛驴才进入大学课堂。至此,促使杨松青前进的还只是求变本能,而改变他命运的人正在大同第三师范的教室里等着他到来。“挺起胸膛,饮敌一弹”,这是郑足临刑前写下的绝命诗,革命的热血与豪情洋溢在字里行间。郑足就是将杨松青引上革命道路的关键人物。时钟拨回大同师范的开学季,彼时的郑足还是一个满口激昂之辞的进步学生,他常来找木讷寡言的杨松青聊国家大事,可惜眼界尚浅的杨却不是很懂,但郑足并未因他的沉默而放弃,反而在周末邀他上老城墙游玩,与当地共青团、共产党骨干一起为这位后进学生解释CY、CP(指共青团、共产党),杨松青念在自己与郑足“交情好,他叫我加入CY,因为我相信他们,无论如何我也得加入,否则不算同道的朋友”。

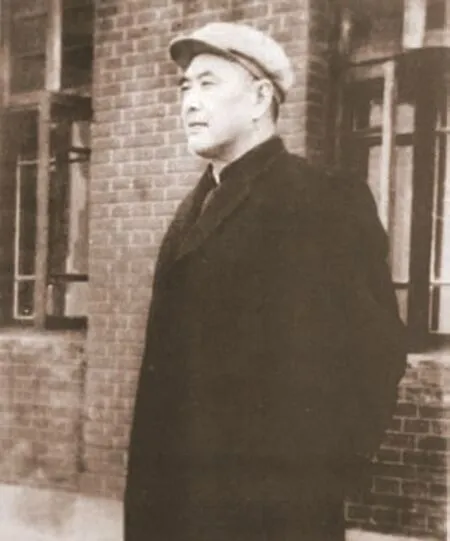

/ 徐向前的回忆。

在学校学习了中国近代屈辱史的杨松青开始关注家乡以外的世界。不久,五卅惨案的消息传到大同,这位血气方刚的学子将个人前途置于一旁,愤然加入大同第三师范CY、CP 组织的惨案后援会。在这个学生组织中,刚正不阿的杨松青主动担任最得罪人的学生纠察队队长职务,领着同学们“搞宣传、搞检查日货,一直持续了两个月”。可后援会说到底只是个临时组织,给不了杨松青人生的出路,但一封信却改变了一切。五卅运动尾声之际,郑足的兄长郑业(北京中共地下党员)发来信件,请他在身边物色有志青年报考黄埔军校,后援会中的杨松青自然成为了郑足的动员目标,可令郑足始料未及的是,杨家安排的婚期已近,导致杨松青一时间犹豫不决,郑足见状一面声明庞乃仲、傅守奕这些同学将同行,一面许诺“黄埔毕业后就能当连长”,这才激得杨松青“遂毅然由大同潜逃到北平”。当他们一行人在北京完成黄埔军校入学考试正准备乘火车到天津时,杨家长兄竟赶来劝婚,杨松青费了不少口舌才说服兄长。就这样,杨松青登上了前往广州的轮船。

从军校学员到共产党员

1925 年9 月,杨松青正式成为黄埔军校学员,被编入第4期入伍生第1 团9 连,后该连集体加入国民党,身为共青团员的他因此先加入了国民党,3 个月后该部即调外地换防,上级“决定凡是团员,大部分转党(指中共,笔者注)”,这样一来他又加入中国共产党。次年3 月中山舰事件爆发,杨松青公开宣布脱离国民党并公布了自己的真实政治信仰。

就彼时国共实力而言,留在国民党或隐藏政治信仰显然更有益于个人前途,但杨松青却毅然选择了跟随中国共产党,这用主义信念的感召使然解释自有其道理,可杨松青本人却给出了大相径庭的答案:“我的理论水平不高,好在工作很认真,一切听从党的组织,此时我的优点就是为人老实……还有浓厚的地域观念,所以老是和几个原来的老同学接触,不大与南方人交接,哪怕有的是同志也较少来往。”对于杨松青来说,他在千里之外的广州举目无亲,人际交往基本还是局限于大同第三师范的校友以及同乡,而其熟识的同乡又多属于中共党团体系,为此,杨松青一直留在中国共产党内。同时,这也解释了他在军校内政治斗争的态度:“当时斗争的方式很幼稚,我也不懂得什么策略路线,只是讨厌着几个孙文主义(孙文主义学会)的人而已,时刻仇视他们,有时找点小叉(茬)子想和他们打架子,这是我当时的斗争手段。”在主义和乡情的双重感召下,杨松青对中国共产党的信任日益加深。同时,他也愈发得到组织的认可:1926 年1 月,他本可按时升入4 期步科,上级却要求他进入5期入伍生中做党团工作,“我毫无迟疑地又当入伍生并任第9连连党部执行委员”。如果说提升党内职位是组织对杨松青政治立场的信任,那允许他介绍新人入党就是组织对其忠诚的认可了——1927 年3 月,在杨松青、樊炳星的介绍下,徐向前正式加入了中国共产党。到达武汉之前,杨松青所部并未直接参加北伐战争,他们一路听闻捷报,一面宣传革命理念,安稳到达了武昌两湖书院。

兵工联合共铸黄埔魂

1927 年2 月,杨 松青 结 束了学员生涯,被组织分配至湖北全省总工会下属的工人纠察队(即武汉工人纠察队)第2 大队当军事教员。

武汉工人纠察队是一支富于斗争精神的工人武装,杨松青自述“到工人纠察队之后,阶级意识更加明确了,因此我由民族意识转到阶级意识……阶级利益包括着民族的利益和全人类的利益”,足见此次任职对其影响之大,以至30 多年后他仍能准确复述这支工人武装的旗帜、制服样式。唯一遗憾的是杨松青并未详述自己在纠察队的作为,但我们仍可从只言片语中见识这支工人武装的威力:“昨天还不被当人看待的苦力,今天却放下了工作,粗声粗气地对待工头讲话,把工贼逐出工厂,为此还调动自行组织起来的工人纠察队”,以致时任湖北全省总工会要员的刘少奇都慨叹那时“工会是第一个政府,而且是最有力量,命令最行得通的政府”。杨松青能在如此环境下被提拔为第2 大队副队长,必然是真正做到了“打条血路引导被压迫民众”,主动为工人争权益的结果。按这支工人武装的编制,副大队长几近副营级军官,远超杨松青原来毕业后当连长的愿望。只是这时指引他前进的不再是对个人前途的追求了,无产阶级认同和共产主义追求已然占据主导,为苍生请命、为大同奋斗的黄埔魂即将赋予他顶住逆流的力量。

不久后,“四•一二”政变的消息自沪上传来,湖北全省总工会当即声明“敌人用枪炮毫不客气地打杀,我们自应用武装势力去回答敌人”,进而公开组织武汉工人纠察队集训,并向尚倾向革命的国民党方面申请武器弹药,其间杨松青也因军训获得了与工友们进一步加深感情的机会。后因局势的恶化,中央政治局紧急会议决定解散武汉工人纠察队。按令交枪的后果自是杨松青能够预见的,只是他尚“不能独立自主地工作,要时刻在别人具体的请示下进行工作”,好在“在这段工作期间,我个人很努力,并在工人中间也有威信”,失去上级指导的他还有工友可以依靠。作为黄埔军校学员,杨松青一定很清楚打乱建制擅自逃跑的结果,与其溃散后被敌人各个击破,还不如拉起队伍形成有效抵抗。于是,他在汉口郊区的杨森花园附近设法集结了800 多纠察队员坚守数日。不知是因阵地太过偏僻,还是上级得知情况后四处疏通,亦或是负责进剿的将领不愿损失自己部队的实力,杨松青一行人居然未曾受到任何攻击。“大约在7 月初,由原来的大队长李鸣珂做了动员,把枪缴给了第20 军第3师周一(逸)群”,“7 月间被逼缴械,我们在奋(愤)怒谩骂之的情况下缴了械。”杨松青以兵工联合回应时代逆流的举动再次证明了他对主义的忠诚,党组织想必为此才将护送鲍罗廷回国并顺道赴苏深造的机会给了他,后又因整编军队需要,改派到国民政府警卫团任职,他即将在五百里外的陌生城市再次与素不相识的同志一道面对生死考验。

黄埔军校学员间的信念较量

不同于早早投身沙场的前4期学员,黄埔军校第5 期学员一直过着相对安稳的校园生活。身为第5 期入伍生的杨松青虽经受过中山舰事件、武汉工人纠察队交枪事件等考验,但真正血与火的较量还在后面——“我们纠察队被缴枪以后,先是在武汉警卫团,以后警卫团往江西修水走,我们也朝那里走,20 军就成立了一个新兵营和我们一起”,到九江书店后“有党的负责人在那里专门找我们,大概就是李维汉,我们连在那里补充了子弹”。他们赶到九江时已是7月底,当时南浔线已被张发奎截断,只得乘船绕道星子县。8 月9 日,他们来到南昌,“上岸一问,老百姓就叫我们快走……看到有给我们部队做挑夫的老百姓过来就去打听消息,他们说你们部队到抚州了”。

/ 50 年代初期,杨松青(前排左一)全家在重庆合影。

一行人离开不到半里地便听到岸上枪声响成一片,惊魂未定的他们退到一个瓜地开会,有人提议往漳州或往抚州走,有人趁夜潜逃,杨松青和几个立场坚定的战友站出来呼吁向抚州方向追赶,直言即便赶不上主力,“我们也要用这卅条短枪打回广东去(当时我们只晓得部队的总目标是广东)”,但动摇分子还在散布消极言论,令人担忧的是这帮人不仅是黄埔军校学员,还兼职党代表!危局之下,杨松青“极端反对他们的主张,并且用蛮横的手段胁持他们,向抚州方向走”,这才安定了局面,后来一位女同志向杨密报,“他们今晚要暴动,准备缴你们的枪,趁你们睡着把你们打死,引上我们6 个女同志,回南京找校长去”。翌日午饭时,动摇分子突然要求6 个女同志一条船,他们9 个一条船,其余15 人分乘两条船。船上这9 个人“短枪时刻在手里握着”,杨松青见状当即向其他同志传达了这个可怕的消息,大家一致决定先下手为强。4 条小船在抚河中静静地行驶,一位同志以前方有土匪不能举火为由让大家靠岸下船,其余人趁机控制了叛徒并开会,“时间很短,十几分钟,决议很简单——以革命的手段对待反革命”,待到女同志上船后,杨松青和两个同志对叛徒执行了枪决,就这样战胜了那些立场动摇的黄埔军校学员,挽救了这支革命队伍。

解决了内部分裂的队伍飞速前进,几天后,他们一行人“得见贺军长与周师长,说明沿路经过,颇得嘉奖”,杨松青本人转入军官队,改任起义军3 师6 团2 营副营长。很快,杨松青所部与钱大钧部遭遇,双方初战禾田,再战会昌,到达揭阳时杨部“受敌伏击,损失很大,部队基本上被打乱了”。在会昌的战斗中,2 营营长负伤,身为营副的杨松青二度转正,他带领所部“保护革命委员会退却时,路遇敌伏击,我右臂受伤,此时部队混乱,我随20 军第1 师尾部退却,后又被打散”,乱军之中,他不幸被俘,与伤兵一道被转送至汕头。在那里,杨松青有幸遇到了一位同情共产党的药房先生,在他的帮助下,杨松青登上开往上海的轮船。临别时,这位药房先生还嘱托:“他日东山再起打回汕头来,那时再见。” 1928 年“到上海后,住一、三日,人地两生,举目无亲,不得已回了汉口”,兜兜转转走了三千里。杨松青又一次走到了命运的十字路口:是在武汉设法找到组织继续革命,还是利用九省通衢的便利回乡?接二连三的变故给了尚不成熟的中共致命打击,同样,也让涉世未深的年轻共产党员感到有些彷徨和动摇。杨松青坦诚承:“大革命失败后,表现出惊慌失措、逃难、情绪是苦闷的、悲观的,这时虽然还有革命的想法,但不是坚定的……这不安心的表现,是党的利益和个人主义矛盾着的。”思想斗争后,杨松青选择留下找组织。

/ 1948 年,杨松青(左三)和夫人贾箴(左一)与吕文远(左二)、马继亭(右一)合影。

起义前,党组织并未计划溃败后的人员收拢问题,加上国民党特务机构的四处搜捕,杨松青想在汉口接头自然是难上加难。好在杨松青此前经常深入工人群体当中,记得自己的勤务兵——汉口本地人黄镇华家人的长相及住址,通过他们最终与地下党搭上线,上级得知情况后派人来看望杨松青,“教(叫)我暂住镇华家中,并告诉我湖北党正在改组”。伤愈后的杨松青转战山西、陕西二省,先在杨虎城部从事地下兵运,后任晋北新区特务团团长。1940—1945 年在延安中央党校、军政学校、教员研究班学习。1945—1950 年,任二野政治部敌工部部长。他还亲临一线利用自己黄埔军校学员的特殊身份,多番争取国民党将领起义投诚,为中华人民共和国的建立尽了自己的一份力。1950—1954 年,任重庆市委统战部副部长、部长;1955—1977年,任重庆市第一至五届政协副主席。即便身居高位,杨松青依然“平易近人,对待下级、对待群众从来不像大官的样子”。

/ 60 年代初期,杨松青在重庆。

结语

从大同到广州,再到武汉三镇,杨松青辗转走过了八千多里路,时代的风浪并未令这位山西子弟退缩,反而造就了他所向无前的大无畏革命精神,这便是他的黄埔魂。杨松青踏上革命道路诚然有其个人因素和外部的偶然因素,但无从否认的是,他正是在跟党走的过程中逐步坚定了政治立场,主动融入了革命的集体之中,完成了由单纯军校学员向中国共产党人的蜕变,而这股源自黄埔军校的革命精神,今日仍能展现出耀眼的光芒。