认知语言学中的构式观

2022-03-13张克定

张克定

(河南大学外国语言学及应用语言学研究所,河南开封)

1.引言

在西方语言学文献中,construction是一个早已有之的语法术语,但在不同的语言学理论中,这一术语的含义却大不相同。据Goldberg和Casenhiser(2006)所说,英语中的construction一词源自古罗马演说家西塞罗(Cicero)用以指称一组词的“constructio”。到了十三世纪,摩迪斯泰学派(the Modistae)的语言学家,“即思辨语法家”(姚小平,2011:80),用了大量时间探讨construction的性质,并将其定义为形式上一致且语义上完整的一组词,其基本标准为:一个construction由至少两个词组成,其中的一个词支配另一个词或其他词。总之,摩迪斯泰学派认为,construction不能只根据形式(即句法)来界定,而要把形式和功能(即语义)结合起来加以界定(Goldberg & Casenhiser,2006)。本文将首先简要讨论结构语言学和生成语言学关于这一术语的观点,然后,着重讨论认知语言学中的构式观,以期对该术语有一个更加准确的理解和把握。

2.结构语言学和生成语言学中的construction概念

到了二十世纪上半叶,美国结构语言学家Bloomfield在其《语言论》一书中对construction的界定、构成和区分提出了如下观点:从直接成分的角度,句法结构就是其中没有任何一个直接成分是粘着形式的结构;从意义和复现的角度,任何有意义的、重复出现的法素(taxeme)单位就是句法结构;从构成成分的角度,每个句法结构都是由两个或两个以上的自由形式成分组合而成的;从结构整体与其直接成分(即中心词)在形式和功能上是否一致的角度,结构可区分为向心结构(endocentric construction)和离心结构(exocentric construction),譬如,poor John,fresh milk之类的结构为向心结构,beside John,in the house之类的结构为离心结构(Bloomfield,1935)。

Lakoff(1987)曾经指出,在当代语言学中,语法结构是一个极具争议的概念,尤其是在当代大多数形式理论中,语法结构没有任何地位,被认为是一种附带现象。这一点在生成语言学中尤其如此。Chomsky于1957年出版的《句法结构》在语言学界产生了巨大影响,引起了一场语言学理论革命,即“乔姆斯基革命”。这一革命不断修正,不断发展,先后经历了经典理论、标准理论、扩充式标准理论、管约论、最简方案诸多阶段,并有不同名称称之,如转换语法、转换生成语法、生成语法等。在该理论的经典理论和标准理论时期,除了句法结构(syntactic structure)这一核心理论概念外,Chomsky还使用了construction的概念来讨论一些具体句子结构。经典理论代表作《句法结构》的第七章在讨论英语中的一些结构转换时,就涉及到了动词+小品词结构(verb + particle construction)和动词+补语结构(verb + complement construction),分别如bring in,call up,drive away和Everyone in the lab considers John incompetent(Chomsky,1957:75,76)。在《句法理论的若干问题》这一标准理论代表作中,Chomsky也谈到了诸如比较结构(comparative construction)、NP-is-形容词结构(“NP-is-Adjective” construction)、使役结构(causative construction)等,分别如John is more clever than Bill,John is sincere,It makes John afraid(Chomsky,1965:178,186,189)。然而,生成语法在最简方案时期将注意力转向了探索人类语言背后的心智原则与参数,“摈弃了语法结构的概念,随之也拚弃了特定结构的规则”(Chomsky,1995:170;2015:156)。这样,“结构”概念也就随之失去了理论上的重要性,从此,各种结构就被仅仅视为附带现象,只是普遍原则与参数互动所形成的结构集而已(Hoffmann,2017:286),“结构”也就最终滑到了主流生成语法研究的边缘。

从上述可以看出,以Bloomfield为代表的结构语言学主要是从句法形式和语法作用的角度来界定结构的,而没有涉及结构的意义方面。以Chomsky为代表的生成语言学则仅从句法形式的角度来界定结构,并不断淡化结构概念,逐渐将其排除出研究范围之外。

3.认知语言学中的construction概念

然而,到了二十世纪七十年代,随着认知语言学的诞生,construction又“回归”到了语言研究的中心(Tomasello,1998a),成为认知语言学研究的关注焦点和核心对象。我国认知语言学界曾经将construction译为“构造”“句式”“构块”“构件”“构块式”“构架”“架构”“框架”“构式”等等,后来日渐趋同,现在学界普遍认可的译法为“构式”。在认知语言学中,以构式为核心和对象的研究逐渐形成了不同的构式语法模型。Croft和Cruse(2004)梳理讨论了四种构式语法模型:Fillmore和Kay的构式语法(Construction Grammar)主要探索句法关系和承继性(inheritance)问题(Fillmore & Kay,1993;Kay & Fillmore,1999);Lakoff(1987)和Goldberg(1995)的构式语法更多地集中于构式之间的范畴化关系研究;Langacker(1987,1991a,1991b,1999)的认知语法(Cognitive Grammar)集中研究语义范畴和语义关系;Croft(2001)的激进构式语法(Radical Construction Grammar)则集中探讨句法范畴和普遍类型学问题。这些语法模型之所以都被称为构式语法,是因为它们都秉持这样三个基本原则:(1)作为符号单位的构式是独立存在的;(2)语法知识在人脑中具有一致的体现;(3)语法中构式是可以分类组合的。此外,后三种构式语法都属于基于用法的语法模型(usage-based model)(见张克定,2005)。刘润清(2013:464-465)认为,“以上四他还认为,上述构式语法理论呈现出如下几个主要特征:整体性,非模块性(nonmodularity);非派生性(non-derivational),单层面性(monostratal);一致性;全面性。此外,构式语法还重视语用研究。

随着认知语言学的发展,构式语法理论不断深入,研究方法更加丰富,研究目标也大大拓展。2013年出版的《牛津构式语法手册》就集中综述介绍了七种构式语法模型。伯克利构式语法(Berkeley Construction Grammar)就是上文所说的Fillmore和Kay的构式语法,该理论认为,无论是核心语法结构,还是边缘语法结构,都要用同样的机制进行描写和解释。这种构式语法主要使用两种分析工具,框盒套叠表征法(box within box representation)和属性值矩阵标记法(attribute-value-matrix notation)。基于符号的构式语法(Sign-Based Construction Grammar)由伯克利构式语法和语核驱动短语结构语法(Head-Driven Phrase Structure Grammar)演化而来,但有同有异。和伯克利构式语法与语核驱动短语结构语法一样,基于符号的构式语法也使用属性值矩阵标记法和特征结构来建构语言分析模型;和伯克利构式语法不同但与语核驱动短语结构语法相似,该构式语法中的特征结构按层级传承分类法区分为各种类型。在这种构式语法中,词库为句法-语义界面提供模型,词汇类构式定义词汇类别,组合类构式定义短语构式。动变构式语法(Fluid Construction Grammar)是一种以构式语法、计算语言学和人工智能为基础的构式语法形式化模型,主要研究语法分析和产出的计算背景、基本数据结构与操作的形式化和复杂语言现象计算实现(computational implementation)的方法和技术。体验性构式语法(Embodied Construction Grammar)旨在解决语言是如何在实际交际环境和社会语境中使用的问题,目的是把潜存于人的语言行为背后的认知机制和神经机制在计算机上模拟出来,并根据心理语言学的证据,建构基于体验性构式语法的语言理解模型。认知语法是由Langacker独立发展的一种认知语法理论,其基本假设为:语言根植于人的体验性经验,根植于独立于语言的认知过程,如联系性、自主性、图式性、范畴化等。激进构式语法是一种极具语言类型学色彩的构式语法模型,倡导句法-语义映射的样本语义模型,坚持非分解主义立场,把构式视为整体的完形现象。认知构式语法(Cognitive Construction Grammar)就是上文所说的Lakoff和Goldberg的构式语法,该语法理论认为,任一语言学模型原则上都应该能够解释说话人语言知识的所有方面;语法构式是语言的基本构件。认知构式语法不仅激发了对不同语言中各种构式的研究,也影响了语言习得和语言变化的研究(见张克定,2014a,2014b)。

Goldberg(2013)认为,这七种构式语法模型采取的都是构式主义方法(constructionist approaches),它们共同持有且不同于乔姆斯基主流生成语法的五个原则:(1)语法构式是习得的形式和功能配对体;(2)语法不涉及任何转换或派生,语义直接与表层形式相联系;(3)各类构式构成一个网络,网络中的节点由传承性连接相联系;(4)语之间存在着广泛的差异,跨语言概括可通过基本域的认知过程或所涉及构式的功能进行解释;(5)构式语法是一种基于用法的语法模型(参见张克定,2014a,2014b)。Goldberg(2013)还指出,这些采取构式主义方法的构式语法也深受以下认知语言学主流观点的影响:(1)语义取决于说话人对情景的识解,而不是客观真值条件;(2)语义、信息结构和语用相互关联,各具功能,都是概念系统的有机组成部分;(3)概念化并不涉及充分必要条件,而是对典型的、规约化的实例之概括;(4)语言的首要功能是传递信息;(5)社会认知和身体经验对于解释说明语言学习和意义是绝对必要的。

在以上各种构式语法模型中,构式都是一个处于核心地位的关键概念,“具有象征性和表征性”(Boas & Fried,2005:2;Croft,2007:473)。Fillmore(1988:36)认为,语法构式(grammatical construction)指的是语言中的任一句型(syntactic pattern)。句型被指派一个或多个约定俗成的功能,并对其所在结构的意义或用法产生规约性影响。Lakoff(1987)认为,每种构式都是一种形式-意义配对体,其中,形式是限制句法形式和语音形式的各种条件集合,意义是限制意义和使用的各种条件集合。Goldberg(1995:1-4;2006:3-5)的认知构式语法认为,构式是语言中的基本单位,是形式和意义或功能相匹配的配对体,而且形式或意义的某些方面不能从其构成成分中得到完全预测,也不能从其他先前已有的构式中得到完全预测。每个构式都把某些形式特征与某一交际功能进行匹配。这种形式与功能的匹配具有规约性。作为形式和意义的配对体,构式不依赖特定动词而存在。也就是说,构式本身承载意义,而其意义也不取决于句中的词语。Boas和Fried(2005:2)指出,把语法构式定义为语言形式和意义或功能的规约化联系(conventionalized associations),就使构式拥有了人类语言的基本构成要素的地位。由此可知,在构式主义方法中,句法特征和语义特征不再分别放置在句法部分和语义部分,而是被匹配在一起,这种匹配的结果就是形式-意义配对体,即构式。这就使我们能够对表达式的形式(包括句法、形态、音系)和功能(包括语义、语用、语篇功能)进行整合性的描述和解释(Kanetani,2019:35)。也就是说,采用构式主义方法,就是要对每种语言的整体进行描述和解释(Kay & Fillmore,1999)。这就是为什么Goldberg(2003)会提出如下观点的缘由:我们语言知识的全部都可以由构式网络(即构式库)来解释清楚。

Goldberg继承并发展了Lakoff的构式语法思想,提出了认知构式语法,先后出版了《构式:论元结构的构式语法研究》和《运作中的构式:语言中概括的本质》两部专著,在认知语言学界产生了巨大影响,“不仅引发了学界对不同语言中语法构式的研究,而且影响了一语习得、二语习得和语言变化等方面的研究”(Boas,2013:233)。构式是认知构式语法中极为核心的概念,对于构式,Goldberg曾经给出了两个广为引用但又引起一定争议的定义。第一个是她在《构式:论元结构的构式语法研究》这部由其博士学位论文修改而成的专著中提出的(Goldberg,1995:4):从其组成成分中完全预测出来,也不能从先前已有的其它构式中完全预测出来。

这一定义有两个关键,一个是“形-义配对体”,一个是“不可预测性”。前者把语言的“形”和“义”结合起来加以匹配,使“形”和“义”融为一体;后者引入了一个判断构式的标准,要求作为形-义配对体的构式在“形”或“义”的某一方面不能得到完全预测。Hilpert认为,这一标准抓住了习语所共有的特点,即习语的意义要大于其中各个词语意义之和,如英语中的Let’s call it a day、all of a sudden、by and large等(Hilpert,2014)。这是习语意义的非组构性和不可预测性使然。我们认为,Goldberg提出的不可预测性标准实际上是一种限制,意在强调凡是作为形-义配对体的构式,其“形”或“义”都不可完全预测。这样,“就把那些‘形’和‘义’完全可以预测出来的图式性构式(schematic construction)都排除在构式之外了,譬如,The farmer shot the rabbit这一在英语中其形其义均可完全得到预测的构式,按照Goldberg的定义,就不能被视为构式”(Taylor,2004:57,62;另见Taylor,2002:567)。但是,这与语言事实不完全相符,使得构式成了一个无法准确把握的概念。就连她本人也在对该定义的注释中承认,“这一定义当然存在着某种不确定性”(Goldberg,1995:229)。实际上,任何语言中都有许多构式的“形”和“义”是可以预测的,如英语中的The book is by the door和汉语中的“总经理在办公室里”,毫无疑问,这两个表达式显然分别属于某种形-义配对体,即属于某种构式,而且它们的“形”和“义”都是可以预测的。由此看来,“不可预测性”的限制力过于强大。实际情况应该是,语言中有些构式的“形”或“义”是不可完全预测的,但有些构式的“形”或“义”则是可以完全预测的。正因为如此,熊学亮(2015:8)“把构式分成构式义不能直接从其内部构分直接推得的增效构式和构式义可以直接从其内部构分直接推得的非增效构式,也就是说,如果用数字代表语言块,1+1=2的构式就是非增效的构式,1+1>2的构式即为增效构式”。由此可以认为,语言中既有其形其义可以完全预测的构式,也有其形其义不可完全预测的构式。所以,把“不可预测性”视为判断构式的强制性标准是非常不妥的。

Goldberg(2006:5)对构式的第二个定义是在其《运作中的构式:语言中概括的本质》一书中提出的:

任何语言构型,只要其形式或功能的某一方面不能从其组成成分中完全预测出来,也不能从业已存在的其他构式中完全预测出来,就可视为构式。此外,即使可以完全预测出来、但使用频率足够高的构型,也是作为构式而存储的。

该定义中的第一句话是一个优先界定,构式仍具有不可预测性,凡有不可预测特征者,都仍应界定为构式,但第二句扩大了该定义的范围,把使用频率足够高且被作为构式记忆下来的形式结构也囊括进来(Hilpert,2014)。这无疑有扩大化之嫌。不仅如此,Goldberg(2006)在该定义之前还有如下表述:

语法分析的所有层面都涉及构式:即习得的形式与语义功能或语篇功能的配对体,包括语素、词、习语、部分词汇填充的短语和完全词汇填充的短语。

这就大大扩大了构式的范围,“使得任何形式与内容的两面体都成了构式,形式面包括句法、词汇、语音特征,内容面涉及语义、语用、话语功能特征,所有的语言单位便都成了构式”(熊学亮,2009:323)。因此,陆俭明(2011:163;2016)指出,Goldberg“将构式的范围弄得过于宽泛,以致造成了自身不可克服的矛盾,有些地方恐怕难以自圆其说”。这在无形中使构式变得不可捉摸,也让人无所适从。

Goldberg对构式的界定虽然有失严谨,但仍有不可低估的理论价值和应用价值。从整体上说,她和Lakoff提出的认知构式语法是一种发展很成熟的认知语言学理论。陆俭明(2011)认为,认知构式语法有其理论价值,提醒我们不要将句法格式(即构式)所表示的语法意义误归到构式中某个词的身上,对语言的应用研究有直接的参考价值,有助于我们去进一步探索影响句子意思的因素,去进一步探索句子意思的组成,更重要的一个方面是为语言研究,尤其是为语法研究提供了一种新的视角,引起我们对以往语法理论的新反思,开拓语法研究的新领域。

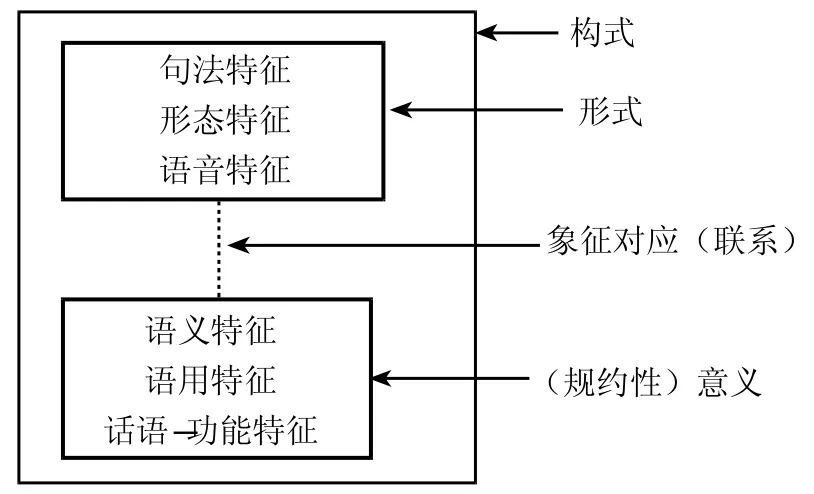

同认知构式语法一样,激进构式语法也认为,构式是形式和意义的配对体,也就是句法结构同语义结构的配对体;同时,激进构式语法还接受认知语法中构式为象征结构的观点,也认为构式本质上为象征单位(参见Croft,2001,2013)。据此,Croft(2001:18)以图解的方式对构式进行了如图1所示的界定。

图1清楚地展示了Croft关于构式的观点。构式(如大矩形所示)由形式和意义(如小矩形所示)相匹配而成,形式包括句法、形态、语音特征,意义即规约性意义,包括语义、语用、话语-功能特征,形式和意义由象征对应在构式内部进行匹配而联系起来(如虚线所示)。图1中的“(规约性)意义”意在表征构式功能的所有规约化方面,包括情景特征、语篇特征、语用特征、言者特征等等,因此,Croft(2001)所说的“意义”和“语义”是指构式之功能的所有规约化特征。他进一步总结道,构式是一种固化现象,因此是基本语法单位;构式是语言社团中经常使用的,因此具有规约性;构式涉及形式和意义的配对,因此具有象征性(Croft,2005,2013)。简而言之,在激进构式语法看来,构式就是一种基本的规约化象征单位。

图1 构式的象征结构①在图1中,“形式”“(规约性)意义”“构式”的英文原文均为大写,即FORM,(CONVENTIONAL) MEANING,CONSTRUCTION,故用黑体字示之。

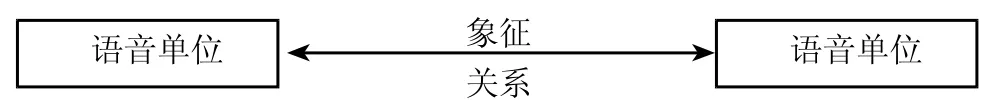

认知语法是Langacker从其1982年提出的空间语法(space grammar)逐步建立起来的一种最具系统性的认知语言学理论,其代表性著作为1987年的《认知语法基础:理论前提》和1991年的《认知语法基础:描写应用》。作为一种富于创新意义的“语言学理论”(Langacker,2008:1),认知语法坚信语言在本质上具有象征性、认知性、自然性(naturalness)、离散性(discreteness)、实体性(substance)和复杂性(complexity)(详见Langacker,1987:11-30)。Langacker(1987,2008)认为,在语法研究中只要设立三个基本单位,就可以大致描述语言在人们心智中的表征情况(参见王寅,2011)。这三个基本单位分别是语音单位(phonological unit)、语义单位(semantic unit)和象征单位,它们又分别叫作语音结构(phonological structure)、语义结构(semantic structure)和象征结构(symbolic structure)。语音单位是指语言的显性体现,既指语言的物质表征,即语音,也指语言的抽象表征,即音位,还可指手势和拼写表征;语义单位就是语言表达式的意义,包括表达式的命题内容、识解、功能、语用因素以及语言理解所依赖的百科知识等;象征单位具有双极性(bipolar),包括一个语音极(phonological pole)和一个语义极(semantic pole),具有将语音单位和语义单位加以匹配的作用,因此,象征单位中的语音极(形)和语义极(义)不可分离,相互激活,共同构成形-义配对体(Langacker,1987,2008,2017a;Taylor,1996,2002;王寅,2011)。Taylor(2002)根据象征单位的性质和作用,把象征单位理解为象征关系(symbolic relation),并将其和语音单位与语义单位之间的关系图解为图2。

图2 语言表达式三个基本单位之间的关系

图2表明,任何语言表达式,无论大小,无论简繁,无论是词、短语、句子,还是语篇,都是形-义配对体,其“形”(即语音单位、语音极)其“义”(即语义单位、语义极)通过象征关系而得以联结和匹配。

认知语法认为,语言在本质上具有象征性,认知语法还认为,“语法(即语法结构)本质上也具有象征性”(Langacker,1987:56;2008:161),这是认知语法的一个核心理论观点,是其所秉持的“象征论”(symbolic thesis)的体现(Taylor,2002)。“语法涉及多个语素和更大的表达式的组合,这些组合进而形成更为复杂的象征结构。这些象征结构就叫做语法构式。因此,构式就是象征复合体。也就是说,“构式是由两个或两个以上的构成成分所组成的象征结构”(Langacker,1987:82),这是“语言所具有的复杂结构由简单结构组合而成这一本质属性”(Langacker,2008:15)使然。Taylor的观点与Langacker基本相同,他认为,“构式可以大致定义为任何可被分解成组成部分的语言结构”(Taylor,2002:561)。Tomasello(1998b:xvi)认为,从根本上讲,语言构式(linguistic construction)是同类象征单位的认知图式,并存在于其他认知域中。这些图式/构式大小不等,既可以是简单的,也可以是复杂的,既可以是具体的,也可以是抽象的。

“构式语法和认知语法均认为,词汇和语法构成一个有意义的构式连续统(a continuum of meaningful constructions)”(Langacker,2009:225)。两者都把构式作语言研究的对象和分析的基本单位,并认为,“语法分析的所有层面都涉及构式”(Goldberg,2006:5),而语法分析的目的就是要清晰准确地详细描述语言中的构式(Langacker,2008:161)。Croft在其激进构式语法中也持有基本相同的观点。他指出,“构式由与语义结构相匹配的句法结构组成,其成分通过象征关系与语义结构相联结,而象征关系正是语法意义之所在”,因此,“语言描写就是要比较详细地描写每一个构式的语义、语用和语篇功能,因为构式是象征单位,其功能不仅是构式之形式的一部分,也是语言规约的一部分”(Croft,2001:203)。因此,可以说,作为语言的基本单位,构式具有规约性、象征性和图式性,是形式和意义/功能相匹配的统一体。

以上简要概述了认知构式语法、激进构式语法和认知语法关于构式的观点和界定,他们的看法同大于异,都把构式视为语言研究和描述的主要对象,都认为词汇和语法表征是形式-意义配对体的构式连续统,都认为构式在不同的具体层级上各具特点,低层级构型与图式性构型同等重要(Langacker,2017b:263)。

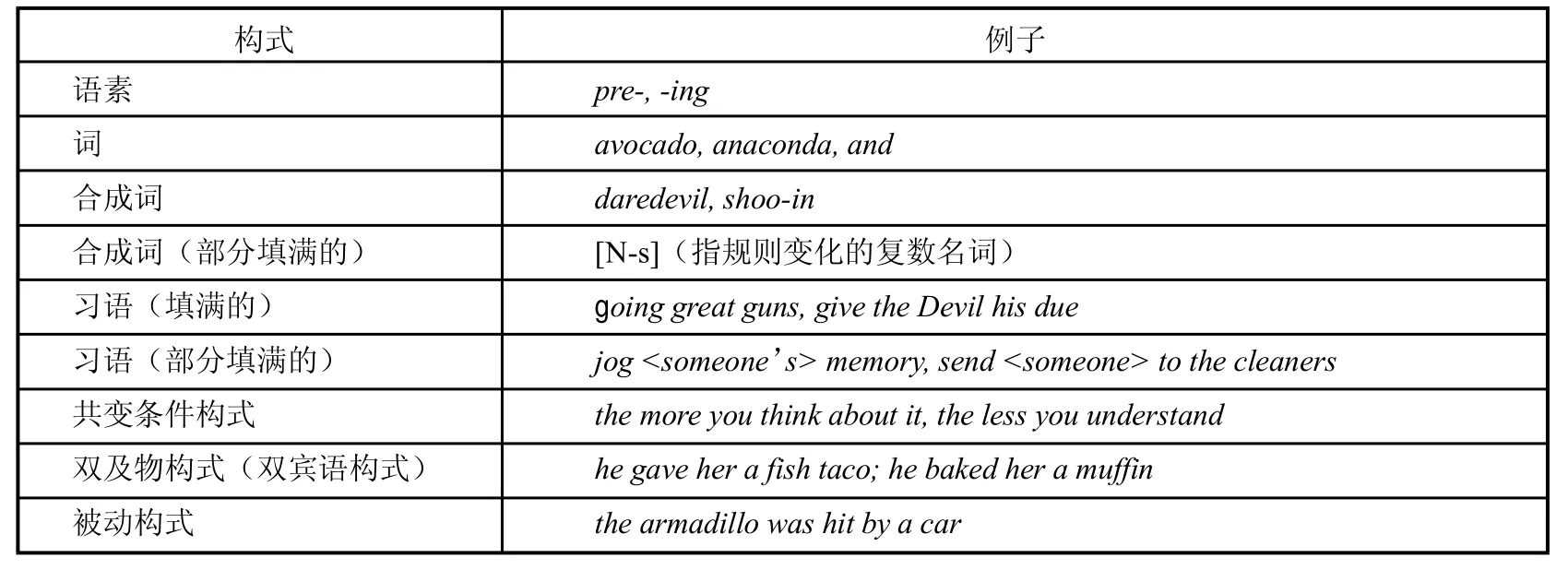

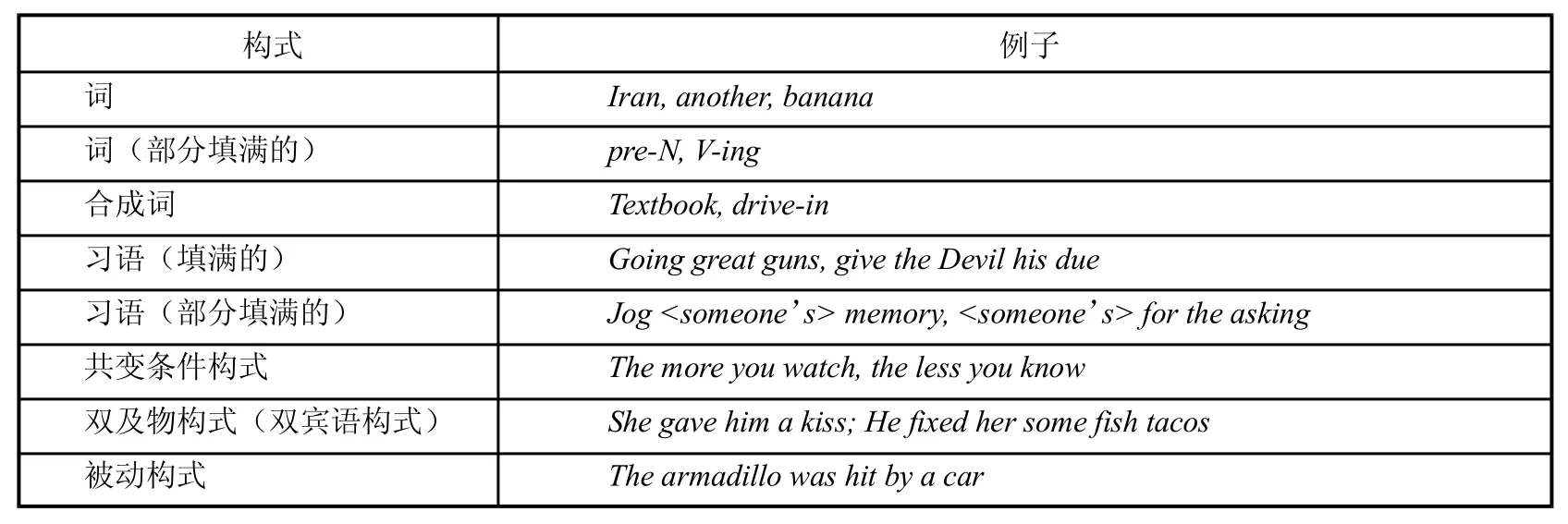

4.认知语言学中构式的简繁与部分组构性

构式是语言的基本单位,是语法分析的各个层面都会涉及的对象。作为语言单位,构式本身就会有大小之分,就会有简繁之别。在认知构式语法中,Goldberg曾举例说明了构式的大小与简繁,她认为,最小的构式是语素,最大的构式是句子(Goldberg,2003,2006),如表1所示(参见刘国辉,2007)。后来,她的看法稍有改变,最大的构式仍是句子,但最小的构式则是词(Goldberg,2009,2013),如表2所示。

表1 Goldberg(2003,2006)对构式的分类及例示

表2 Goldberg(2009,2013)对构式的分类及例示

在认知语法中,Langacker则直言不讳地说,他是在一个十分宽泛的意义上使用构式这一概念的。构式就是大小不等的表达式,既可以是语素、词、短语,也可以是句子,另外,由反复使用、反复出现的表达式抽象而来的图式,也是构式(Langacker,2017c)。同Goldberg一样,Langacker又在其《认知语法导论》中说,构式可以是词、短语、小句,句子,甚至可以是语篇(Langacker,2008)。由此看来,认知语言学界对于构式的大小与简繁还没有完全达成共识。

关于语言表达式的意义,有两种组构性(compositionality)观点,一种是完全组构性(full compositionality)观点,一种是部分组构性(partial compositionality)观点。完全组构性观点主要是形式语义学(formal semantics)所秉持的观点,这种从弗雷格传承下来的观点通常也被称作“组构性原则”(principle of compositionality)(Partee,2004;Portner,2005)。“根据该原则,一个句子的意义是由其部分的意义和其部分的组构方式决定的”(Kemp,2018:27-28)。多数学者在讨论说明完全组构性时没有使用“句子”(sentence),而是使用“复合表达式”(complex expression),他们认为,语言中复合表达式的意义是由其句法组成成分的意义与组成成分的结合方式决定的,或者说,复合表达式的意义是其组成成分的意义和组成成分的句法组合方式的函项(function)(Cann,1993;Janssen ,2012;Partee,2016)。Miller(2018)则把复合表达式的“意义”叫作“语义值(semantic value)”,认为复合表达式的语义值取决于组成成分的语义值和组成成分的组合方式。Taylor将完全组构性称为绝对组构性(strict compositionality),并将其理解为:复合表达式的意义完全是由其构成部分的意义和构成部分的结合方式决定的。他还将这一理解具体分解为:(1)一个复合表达式中的每一组成成分都有一个固定不变的意义;(2)简单成分组合成为复合表达式的方式对复合表达式的意义的贡献也是固定不变的;(3)表达式组成成分的语义特征完全包含在复合表达式之中;(4)除组成成分的意义和组合方式之外,没有任何‘多余’(surplus)意义可以增加到复合表达式上(Taylor,2002)。由此可以看出,按照完全组构性观点,复合表达式中的成分意义加上组合方式就可以构成其整体意义,也就是说,复合表达式的整体意义就是其部分意义之和。

部分组构性观点是认知语言学所秉持的观点。所谓部分组构性,就是复合表达式的组成成分并不完全决定表达式整体的意义,而只是为表达式整体贡献意义(参见Taylor,2002)。Lakoff(1987)认为,构式的意义不能通过一般规则从其组成成分的意义计算出来,而是由其组成成分的意义促发出来的。Goldberg(1995)认为,构式本身具有意义,该意义独立于语句中的词语而存在,而一个表达式的意义则是由词项意义和构式义整合而来的。Langacker(2008)也指出,一个表达式的意义不是其组成分意义的简单堆砌,而是由相互关联的组成成分以特定方式整合出来的,是由对应性、范畴化和象征复合体的语义极侧显等共同阐释而来的。这就说明,语言意义仅呈现出部分组构性,而不是完全组构性。根据部分组构性,复合结构的构成成分不是用作它的构件,而是用以引发、促动复合结构概念化的各个方面,因为实际的语言使用往往还要利用其他资源信息,如一般常识、语境知识、百科知识等(Langacker,2017a,2017b,2017c)。这就表明,认知语言学的这种部分组构性观点与完形心理学中的“整体大于部分之和”(Koffka,1935:176)的基本原理是一致的。

5.结语

以上简要梳理了construction这一术语从结构语言学、生成语言学到认知语言学的发展过程。结构语言学侧重于语言结构的句法形式和语法作用,而忽视其意义,生成语言学虽然也论及结构,但只关注其句法形式,同结构语言学一样,也不关注其意义,而且在最简方案时期完全摈弃了结构概念。认知语言学则把构式视为核心概念,并将其作为主要研究对象,更为重要的是,认知语言学采取形式和意义相结合的方式,把构式视为形-义配对体,既研究语言中的规约化构式,也研究语言中的非规约化构式和习语性构式,从而使其研究更为合理,更为全面,更具解释力。