文化语言学的三维启示

——“龙”的英译之辩

2022-03-13俞理明

严 明 俞理明

(1.上海应用技术大学外国语学院,上海;2.上海交通大学外国语学院,上海)

1.引言

长期以来,对“龙”的英译风波与争议不断。学界与媒体关于以龙为代表的文化负载词的争议也时有发酵(杜明业,2020),但目前对此尚无人从语言学科与语言教育的视角加以深入解析。

下面本文将在梳理文化语言学核心理念的基础上,从英语作为国际通用语的视角来阐述文化语言学给当代语言教育带来的三维启示,包括文化语言学视阈中的文化意象,中国英语和跨文化能力,从而通过以龙为代表的文化意象来解读中国英语,解析语言变体与文化意象的密切关系,并揭示跨文化能力培养中不可忽视的双向性。

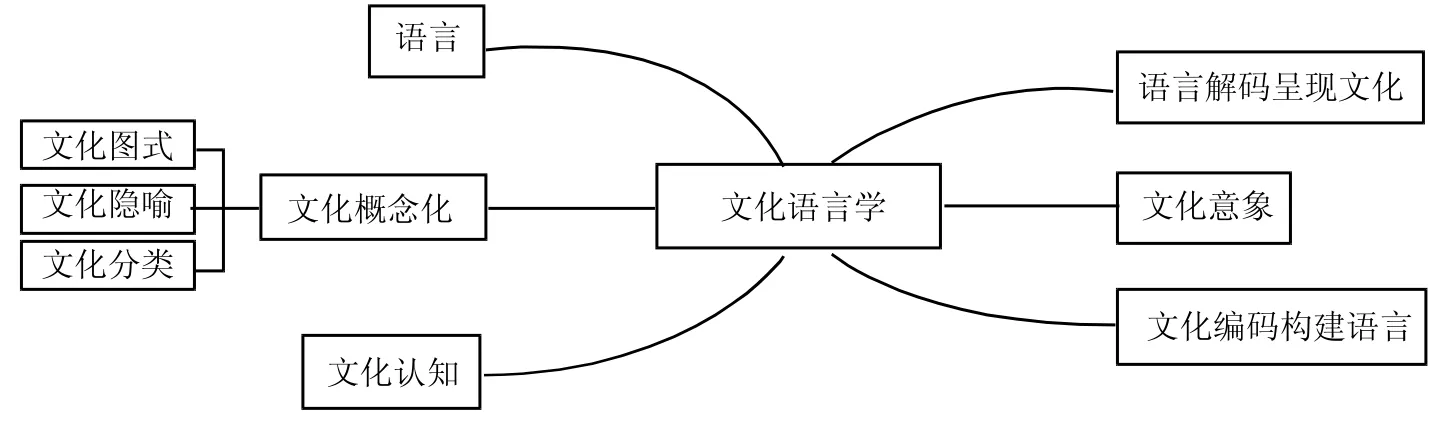

2.文化语言学的核心

在西方,“文化语言学”(Cultural Linguistics)首先由人类语言学家加里·帕尔默提出。他在发展语言人类学的基础上,强调认知语言学的意象概念,构建了对语言现象解释力更强的理论,即文化语言学(Palmer,1996)。文化语言学的核心概念是文化意象,是基于感性经验而在脑海中呈现出来的各种图像。在语境不断变化的情况下,只有在社会文化构建起来的约定俗成的互为预设的世界观意象,才能为人们理解话语提供可靠的参照 (Palmer,1996)。帕尔默的文化语言学认为,语言系统、认知模式和世界观都构建于社会文化,因此文化意象在语言的形成与表述中是不可或缺的。长久以来,正是由于“Dragon”和“龙”在中国和西方国家所代表的意象不同,不同文化间产生了文化隔阂与沟通障碍。无视西方“Dragon”的意象或者为了适应西方对龙的贬义认知而放弃中国“龙”的文化意象都是不可取的。跨文化沟通中类似的隔阂与障碍有很多,文化交流不能总靠单方面放弃或迎合一种语言文化意象,而是要依靠文化语言学理论来比较与诠释。事实上,中国文化也有恶龙的存在,而西方龙标识也存在着吉祥的寓意。这就是跨文化传播与融合的印证。文化语言学领域的卓越学者谢利夫(Sharifian)在专著中指出:“文化语言学理论为人类语用背后的文化语境化提供了理论框架” (Sharifian,2017:2),该理论框架包含三个主要方面:(1)语言;(2)文化概念化(即:文化观念的形成与传播);(3)文化认知。 其中文化概念化(Cultural Conceptualization)是最为核心的概念。谢里夫把文化概念化定义为:人们头脑中的意象,可以用图示(Schema)、分类(Category)、隐喻(Metaphor)等概念结述,它存在于个人认知层面,及更高层面的社会文化群体中(Sharifian,2014),这与帕尔默的文化意象一脉相承,也强调了文化语言学从根本上是关于文化意象的理论,试图通过各种相关意象来研究人们是如何使用并理解语言的。

在中国,文化语言学出现得更早,周振鹤、游汝杰在《方言与中国文化》(1985)中首先提出这一概念。它被定义为研究语言的文化性质和文化价值的一门综合性语言学科,分为文化关系派、文化认同派和文化社会学派(孟华,2008)。语言的文化性质被认为是社会文明发展的成果,通过研究文化编码可以了解汉语如何传承文化;语言的文化价值是指语言包含着丰富的文化内容,通过研究语言解码可以认识文化的各个方面(刘静,2006;苏新春,2006)。

中西文化语言学虽各有侧重,但二者都始终紧扣文化概念化在语言中的呈现以及文化意象对语言的构建作用。结合中西学界的研究视角,文化语言学核心框架清晰可见(Palmer,1996;Sharifian,2014;申小龙,1991):

图1 文化语言学核心

目前,文化语言学的文化意象概念已逐渐进入对外汉语和翻译研究中,或作为解释中国文化的常见途径,或用来解释文化意象认知差异所造成的翻译困境。其中以“中国龙”为代表的动物文化意象翻译研究已经成为文化翻译研究的重要内容,其文献也逐渐增多(孟兆芬,2008;顾建敏,2011;刘宓庆,2016;李敏,2017)。

3.文化语言学的启示

尽管文化语言学已然进入中西学界的研究视野,但是在文化翻译、语言教学和跨文化教育中,很少有学者旗帜鲜明地将之作为适切的学科引领,密切联系这三个维度来系统解析文化负载词、英语变体和跨文化能力培养的研究。

3.1 龙图腾的多重意象

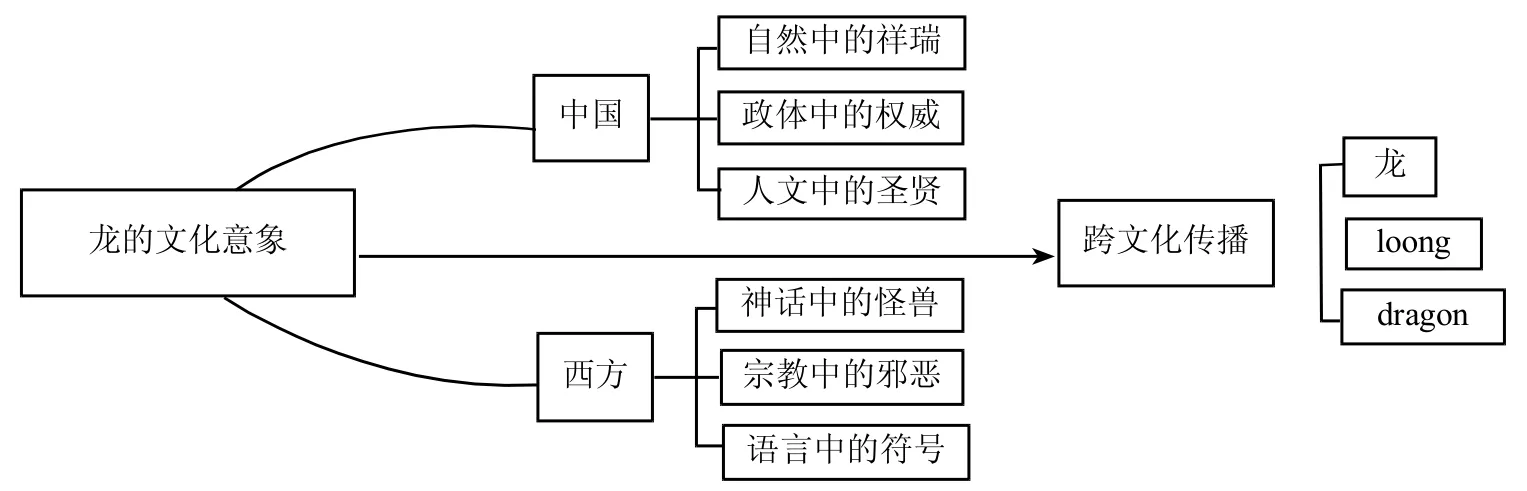

对龙图腾的意象最有力的解释来自强调文化概念多元呈现的文化语言学。“Dragon”在中西文化语境中有着多重意象。从蒙昧的初民时代到今日中国,龙的意象是多维度建构的结果,已经内化成了从天神到皇权到人格乃至到国家形象(戴维,2012)。它不仅是个动物形象和语言符号,更是种文化象征和民族情感,耳熟详的中国歌曲《龙的传人》即是印证。而在西方,受《圣经》故事影响,“Dragon”代表口吐火焰暴烈的野兽,四处奴役掠夺,但又遭到勇猛骑士的追杀,所以在西方文化意象中,龙常常是邪恶而可怖的猛兽。然而,大多数西方民众对于龙图腾的认知并非那么狭隘。在基督教流行之前,龙一直是维京人、塞尔特人和撒克逊人的民族象征,这点和东方龙无异,因此西方龙也并非都是邪恶的。英国威尔士区的龙旗、一英镑硬币上龙的图案以及在欧洲各民俗博物馆和民居的大门上看守大门的“龙”都显示出西方人龙图腾的吉祥认知(段宝林,2016)。1840年代,“龙凤香烟”也被西方人翻译为“LoongVoong”香烟 (周芳,2017);1934年出版的《韦氏英语大辞典》也录下了Dragon的这一含义:“Chinese Myth.Etc.A supernatural creature(Chinese“lung”),a symbol of the Emperor,of good fortune,and of the yang…”。《新牛津英汉双解大词典》“Dragon”词条下,在介绍它在欧洲传统里意象的同时,还指出“In the Far East,it is usually a beneficent symbol of fertility,associated with water and heaven”。20世纪40年代,著名美国作家赛珍珠(Buck,1942)在她亲自命名的《龙子》(Dragon Seed)一书中说,对于中国人来说,龙不是邪恶,而是受崇拜的人类朋友。此外,中国舞龙表演和龙舟赛广受欢迎,影片“卧虎藏龙”(Crouching Tiger,Hidden Dragon)的奥斯卡殊荣,美国宇航局取名“天龙号飞船”(Crew Dragon)成功发射的轰动,都是作为中国英语的“Dragon”把中国文化意象传向世界的有力写照。中西方龙的文化意象与传播如图2所示(孟兆芬,2008;李慧敏,2011;戴维,2012)。中西传统的“龙”的文化意象不同,但这并不意味着中西方认知不可融合。

图2 龙的文化意象

3.2 中国英语与国际交际语

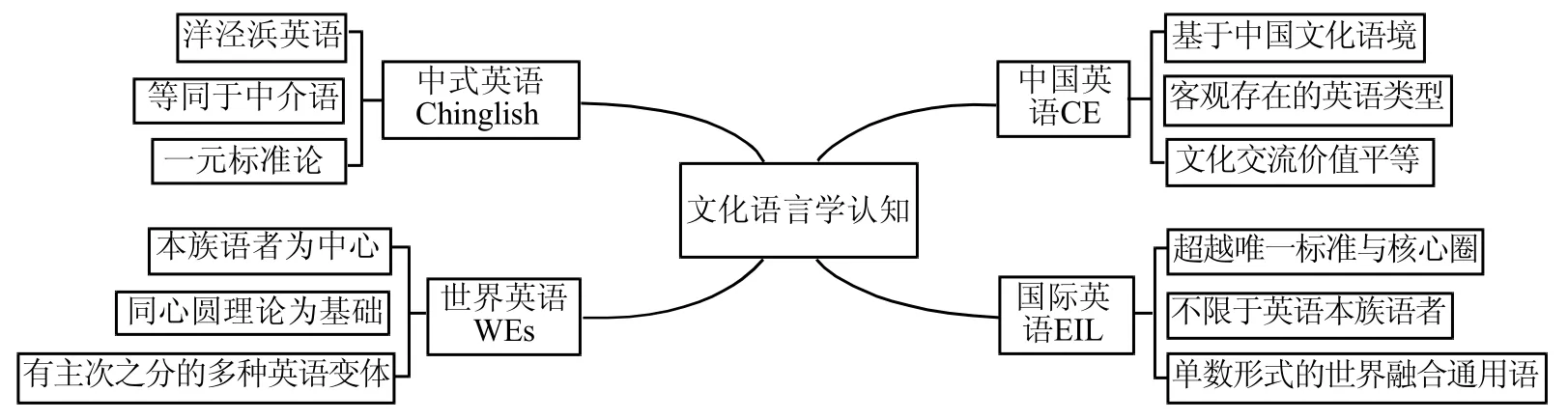

21世纪以来,对“世界诸英语”的研究视角不断创新(Bolton,2004,2005;Kachru & Nelson,2006;Kachru & Smith,2008)。“世界诸英语”的理论奠基人是美国学者凯奇拉(Kachru)(Kirkpatrick,2010),他用内圈(Inner Circle)、外圈(Outer Circle)和扩展圈(Expanding Circle)的三分法来勾画传统英语演变为全球语的路线图,这就是著名的三个同心圈理论(Three Concentric Circles of English)(Kachru,1985,1992),该理论颠覆了传统上把英语分成本土语言(ENL)、第二语言(ESL)、外语(EFL)的三分法。建立在同心圈理论基础上的世界诸英语理论也因为“仍以英美变体为中不平等”而受到批评(高一虹 许宏晨,2015),而文化语言学者则重新审视世界诸英语理论,他们首先从文化传播这一观点出发,认为世界诸英语的产生是“英语在全球广泛传播,产生了越来越多的和英语相关联的文化”(Smith,1983)这一现象造成的,因而不同种类英语的区别主要在于文化概念化层面,而不是语言层面(Sharifian,2017)。

虽然EIL和CE已经进入国内外语教育的视线,但在语言教育界尚未被仔细研究过。迄今国内外语教育大纲都没有提及EIL。因此,谢里夫运用文化语言学理论来诠释世界诸英语是对外语教育的一大启示。谢里夫指出,EIL是指一种思维、研究和实践范式(Paradigm),它标志着TESOL、SLA、应用语言学的范式转变,文化语言学理论认为,英语全球本土化的过程中产生的变体是英语和当地文化结合形成的(Sharifian,2009)。中国文化失语现象(从丛,2000;王静,2013)的重要原因是学界对英语全球本土化(Glocalization)及其所带来的巨大影响认识不足(俞理明,2019),适切的学科引领缺失导致的狭隘的英语教育“单向唯一标准”表现在对中国英语价值认知的缺乏,延伸到跨文化交流的典型例子便是龙图腾的文化争议。

在文化语言学视阈中,国际语的英语(EIL)和国际英语(International English,IE)是两个不同的概念。EIL指代有众多不同种类的英语,它是国际交际用语,也是跨文化交际用语;而IE则是指某一种英语。在EIL视阈下,没有哪一种英语(比如,美国英语,新加坡英语,中国英语)可以被选为国际语(Sharifian,2009)。我们注意到,谢里夫把中国英语和美国英语、新加坡英语相提并论,说明他所谓的“Variety”指的是种类或者品种,而不是“变种”。这说明,在语言的文化传播视角下,中国英语和美国英语应当是平等的。

另外,在原文里,谢里夫使用“Chinese English”,而不是“China English”来表述“中国英语”这一概念。自20世纪80年代“中国英语”(CE)概念出现以来(葛传椝,1982),争议基本聚焦在英语的“唯一标准”还是“多元标准”上(杜瑞清姜亚军,2001)。国内不少学者主张用“China English”来表达符合规范的“中国英语”,而“Chinese English”则是一种不规范的“中式英语”(葛传椝,1982)。所谓“符合规范”,即符合所谓英美传统英语。但进入21世纪以来,研究者们开始从生态语言学、语料库语言学、翻译学、哲学等视角来重新探讨中国英语(Xu,2014)。在英语变体的识别方面,文化语言学提供了创新的方法,揭示了英语变体主要源于语言使用者的文化意象。因为它是一个文化群体经长期适应和磨合形成的文化认知(Sharifian,2014)。因此,当中国人使用英语进行国际交流时,“中国英语”就是传播中国文化的重要工具。这说明,在文化语言学视阈中,中国英语已经与承载中国文化的汉语更加紧密地融合,成为国际语英语大家庭中不可或缺的一员。近四十年来国内对中国英语与国际交际语的英语之认知历程(汪榕培,1991;李文忠,1993;杜瑞清 姜亚军,2001;高一虹 许宏晨,2015;梁健丽,2016)见图3。

图3 中国英语与国际交际语英语的认知路径

与其他英语的变体相比,虽然中国英语的发展还处在初级阶段,但它承载了几千年的文明与十几亿人口的文化价值,已经在对外汉语教学、英汉翻译实务与国际文化交流中逐渐受到重视。“龙”图腾的英译风波让越来越多的中国人意识到以语言为载体的文化软实力的重要性。在文化语言学的国际英语和“世界诸英语”框架下,中国英语不仅具有存在的客观性,而且还具有强大的生命力,承载着崇高的文化使命。

3.3 中国文化与跨文化能力

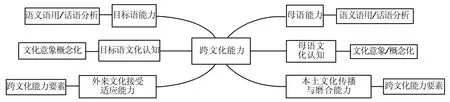

纵观国内的跨文化教育,教学目标大都定为:学习标准英语、培养国际视野,基于英语唯一标准和西方的跨文化理论,重在传授英语国家文化、克服语言障碍与民族中心主义(严明,2009;胡超,2006;庄恩平,2014)。可见,迄今国内对“跨文化能力”的理解主要停留在跨越本土文化障碍和母语负迁移的能力,未能强调在文化平等自信的基础上的母语正迁移及传播本土文化的能力,着重的多是外来文化适应力而非本土文化影响力,是中国人走出去而非中国文化走出去,甚至把双语人才等同于跨文化人才(高永晨,2003;林然,2009;刘显才,2009)。

与传统认知不同的是,在文化语言学视阈中跨文化能力是各类文化意象的磨合协商能力,包括对同种语言在不同群体中的不同文化概念属性的认知。在英语作为通用语的时代,世界各语言群体将以各自独有的文化意象来为英语编码,从而促进越来越多英语变体的发展(Sharifian,2017)。跨文化交流一旦发生,双方便开始了从文化认知到文化意象到语言表述这三方面的相互碰撞与影响,涉及跨文化交流的每个人无不带着本土的认知、意象与语言变体行走在双向轨道上,适应与传播着文化。因此跨文化能力的培养绝不仅仅是传统目标中的了解顺应西方文化、扩展国际视野、避免文化冲突,更应包括将本土文化编码进入国际语言并解释与弘扬本土文化。根据中西文化语言学的理论分析框架与跨文化能力要素(Sharifian,2017;Xu,2014),跨文化能力的双向性如图4所示。

图4 跨文化能力的双向性

在“学习标准英语”“培养国际视野”“引进西方理论”的思想指导下,跨文化教育中出现本土文化困境和争议不足为奇,此非微观的语言学和翻译学理论及大量的定量教学分析所能解决。当语言教学上升到文化教育的高度时,中西文化语言学的宏大视角与核心框架当能大大拓展与调整跨文化教育的理念与途径。它启示人们:语言变体是不同文化意象的必然产物,跨文化能力存在着双向性。文化语言学理念中的语言是文化认知的产物,是历史与社会群体的心理投影 (高长江,1992),中国龙的意象亦是如此。中国英语启示了跨文化能力的双向性,也提醒我们应注重跨文化交际中的文化自觉,明确以龙图腾为代表的中国传统意象在国际文化交流中的定位与价值。

4.结语

再回到“龙”的英译风波,虽然龙作为中国官方文化形象在国际交流中由来以久,但龙图腾的学术探讨从未像近年来“重塑中华龙”引发的争议那么激烈,这反映了社会各界对文化战略的重视。表面上看这是不同文化意象的碰撞,从深层次看这其实是对中国英语和跨文化能力认知的典型问题。

文化语言学视阈中的语言与文化本身是在相互融合中发展的(Sharifian,2017),中国英语中的“Dragon”亦是如此。“龙”在中国文化中是不同于西方文化的独特意象,其内涵与表述不但无需改变,而且更应强化与宣传。中国“龙”的翻译不仅涉及语言翻译理论与技能,也反映了对中国英语的认知与运用。无论是“China Dragon”还是“Loong”,这种独特意象在中国词汇中的表述绝非个案,仙鹤、鸿鹄、硕鼠、杨柳、瑶池、泰山、江南、秦淮河等意象无不蕴涵着深刻的中国文化。字面上的翻译对等是无法传递贴切的文化意象的,就像凤凰(Phoenix)、筷子(Chopsticks)、灶王爷(Kitchen God)、红盖头(Red Veil)等等,都是在跨文化交流中依靠中国英语这一独特载体,坚持保留文化意象、诠释语言背景、传播本土认知而进入通用英语被逐渐接受的。可见保留和呈现中国本土文化进行双向交流正是中国英语的价值所在,也是跨文化教育改革针对中国文化失语现象亟须完善的关键一环。就跨文化能力而言,国内公众的龙文化自觉与共识,是中国龙图腾国际化交流的基础。龙图腾经过数千年的发展与积淀,已成为中华民族最重要的文化意象,不能因为其在历史语境中与皇权制的联系就宣扬弃龙论,这是割断历史的做法,即使是“反封建斗士”的鲁迅,也对弃龙论进行申斥“复次乃有借口科学,怀疑于中国然之神龙者,按其由来,实在拾外人之余唾”(鲁迅,1995:30),因而中国龙传统文化意涵的存留与传播直接折射出的不再是当代国人的外来文化适应力,而是本土文化影响力。

教育部《大学英语教学指南》(2020) 早已印证了外语教育视角已经由微观的外语语言教学逐步转向了宏观的跨文化能力培养。在新时代,“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”绝不仅指具有“通晓”能力,还包括“参与”能力,也绝非是被同化和西化的人才,而是具有民族身份与文化传播力能力的国际化人才。从“龙”的文化争议到中国英语之辩再到中国文化失语的反思都启示我们:新时期的外语教育除了专注在微观定量教学分析的维谷,还应当以文化语言学的学科视角为引领,充分认识文化意象、中国英语与语言教学的关系,增强中国文化走出去的文化传播意识,站到更高的层面来全面认识与培养跨文化的双向能力。