语言意识对儿童二语听觉工作记忆可及性的影响*

——一项关于工作记忆可及性迁移假设的研究

2022-03-13徐浩

徐浩

(北京外国语大学中国外语与教育研究中心,北京)

1.引言

工作记忆是人脑暂时存储、加工信息的能力,对认知有重大影响(Baddeley,1986,2012; Cowan等,2015),对语言习得和发展同样具有重要意义(Gathercole & Baddeley,1993;Swanson等,2015;Vandergrift & Baker,2015;姜玉珍等,2015;赵婧 王金铨,2012)。而当双语者或多语者处理不同语言信息时,一般认为,他们共用相同的工作记忆,但由于各种因素的影响,使用不同语言时,工作记忆的可及性(accessibility)可能会存在差异(Swanson,2015;Wen等,2015)。例如,汉语为母语、英语为外语的人在使用英语时,由于语言水平的限制,其工作记忆很难被有效地使用(Ratiu & Azuma,2015;徐浩,2011)。但迄今为止,大多数研究都将双语/多语使用中工作记忆可及性的差异归结为语言水平的影响(Logie & Cowan,2015;Samata,2015;徐浩,2014b),但尚未见到对语言水平影响工作记忆可及性的具体机制所作的系统性解释。

工作记忆可及性差异来源于语言水平差异的实证研究,其研究受试大多为成人或青少年(Prevoo等,2015),这些受试均已过二语习得的关键期(Granena & Long,2013),母语不断固化(王初明,2003),二语习得的认知难度迅速增加(Doughty,2013),因此语言水平逐渐成为影响各项语言机能发展的关键因素,有时甚至发挥了决定性的作用(Spada,2015;徐浩,2014a)。不难想象,工作记忆也不例外。也就是说,仅对成人和青少年受试展开研究,或许不容易观察到语言水平以外的影响因素,因为它们的影响很可能被语言水平的影响稀释了。因此,有必要对尚未超越二语习得关键期的儿童受试展开研究,考察其在不同语言条件下工作记忆的可及性,借以探讨除语言水平以外,是否还有其他重要因素会对工作记忆可及性产生影响。尤其值得尝试的是,通过考察不同年龄的儿童在不同语言条件下工作记忆可及性的变化规律,来分析、判断不同影响因素发挥作用的机制。

影响儿童语言发展的因素很多,核心因素主要是语言接触(Traxler & Gernsbacher,2006)、课堂教学(McLaughlin,2006)和语言意识(Kiely,2009)。目前在认知领域,研究较多的是语言接触和课堂教学(McLaughlin,2006;Traxler & Gernsbacher,2006),但相对忽视了社会文化领域更为关注的语言意识(Kiely,2009)。语言意识是人对所接触、掌握、使用的语言的感知和认同(James & Garrett,2013)。而儿童时期是语言意识(尤其是母语意识)发展的重要阶段,语言意识对儿童母语习得产生至影响(Michel等,2014)。那么,语言意识的发展是否也会对儿童二语习得的认知方面产生某种影响?例如,是否会因为母语意识的发展而加强了母语对工作记忆的可及性,并同时削弱了二语对工作记忆的可及性?这些问题目前尚不明确。

本研究通过对不同年龄汉语儿童母语、二语的听觉工作记忆可及性展开研究,考察其母语、二语语言意识的发展状况,探讨语言意识对儿童二语听觉工作记忆可及性的影响。研究选取4个年龄(4岁、6岁、8岁、10岁)的母语为汉语的儿童受试,考察他们在处理汉语假词、英语假词、西班牙语词和阿拉伯语词时听觉工作记忆广度的差异,探讨不同语言条件下听觉工作记忆可及性的变化。汉语为受试儿童的母语,因此选择假词以避免意义加工(但假词完全符合汉语语音及音位特征);英语为受试儿童可接触到的二语(以下称为“接触性二语”),因此选择符合英语语音及音位特征的假词以避免意义加工;西班牙语和阿拉伯语均为受试儿童没有接触过的二语,但前者更接近英语,即与接触性二语具有高相似度(以下称为“高相似二语”),后者则为“低相似二语”。引入母语、接触性二语、高相似二语和低相似二语4种语言条件,主要目的是考察语言意识对听觉工作记忆可及性的影响的同时,考察语言接触(Traxler & Gernsbacher,2006)和课堂教学(McLaughlin,2006)可能产生的影响(这主要针对接触性二语英语而言)。语言接触和课堂教学的影响通过实验设计极难控制,因此本研究选择通过协同考察其影响,来更好地分辨语言意识所带来的影响。

本研究拟回答如下研究问题:

(1)不同年龄(4岁、6岁、8岁、10岁)的以汉语为母语的儿童在处理母语、接触性二语(英语)、高相似二语(西班牙语)和低相似二语(阿拉伯语)的信息时,听觉工作记忆的可及性表现为何?

(2)加工母语、接触性二语、高相似二语、低相似二语时的工作记忆可及性是否存在差异?

2.研究方法

2.1 研究设计

考察儿童受试在不同语言条件下的听觉工作记忆可及性的实验包括2个自变量:年龄和语言。年龄变量包括4岁、6岁、8岁和10岁,属组间变量;语言变量包括母语(汉语)、接触性二语(英语)、高相似二语(西班牙语)和低相似二语(阿拉伯语),属组内变量。实验的因变量为听觉工作记忆广度,用以反映听觉工作记忆可及性,广度越大,可及性越高。实验后对儿童受试进行了简短访谈,以考察其语言意识发展状况。

2.2 受试

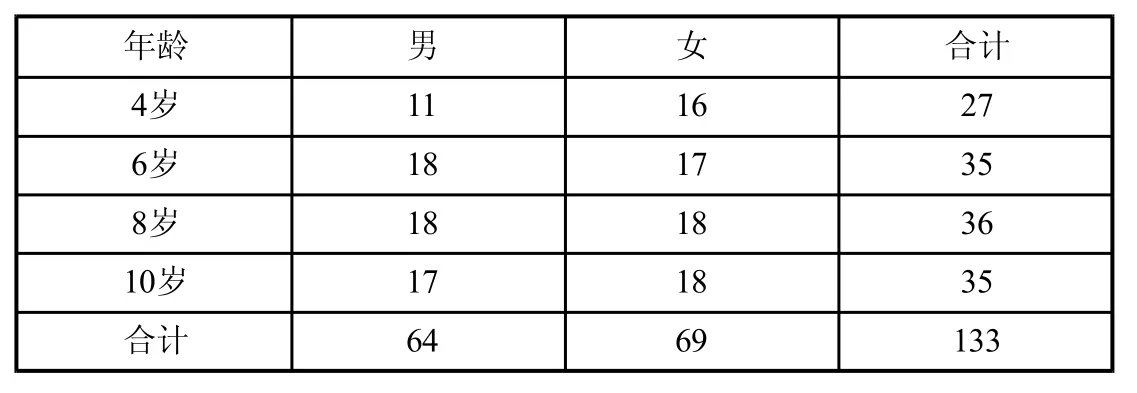

4岁组原有33名受试,因其中6名未完成全部实验,最终有效受试为27人。4岁组的受试均未参加过任何形式的外语学习;6岁组的受试在参加实验时尚未入学或刚刚进入小学,且入学前也未参加过任何形式的外语学习,因此外语学习经历非常有限。

表1 实验受试基本情况

2.3 量具

本研究的量具为自编的《汉、英、西、阿单词听觉工作记忆量表》,通过计算机程序施测。量表中每种语言的单词各50个,共200个单词。所有单词为双音节词,其中汉语和英语的单词为假词(但完全符合两种语言的语音及音位特征),西班牙语和阿拉伯语的单词为真词。各语言的单词示例如下:

汉语:bā nù 、wú lī 、xìn līng

英语:tapil、horens、bephone

西班牙语:hola、chico、joven

保安不认识他,保安也没有兴趣来认识他。就在他肩膀上推了一掌。其实要在平地里,那一掌并没有多大妨碍。牛皮糖是站在木阶梯上,重心就难以扎稳,被保安这么一推,竟就支撑不住,一个侧滚从阶梯上倒了下来。还好阶梯不高,牛皮糖肩胛着地,把那半干不湿的地上砸了个坑。牛皮糖飞快地爬起来,没等保安回过神,他伸出鸡爪巴掌,劈头就揪住了保安的前胸,将保安扯下了台子。保安上火了,反手扭住牛皮糖的胳膊,将他按在了他自己刚刚砸出的那个泥坑中。

所有单词均由各语言的本族语者朗读、录音。每次施测时,由计算机将每种语言的50个单词随机分为5组,每组单词数量依次为5(1×5)、10(2×5)、15(3×5)和20(4×5),即每组均有5个加工单元,但每个单元的加工负荷不断增加,最少的为1个单词,最多的为4个单词。受试在处理第一个加工单元时,会分5次听到单词,每次听1个,并口头重复所听到的单词;在处理最后一个加工单元时,也会分5次听到单词,每次所听单词的数量为4个,并需一次性口头重复所有4个单词。总之,受试的听觉工作记忆负担与加工单元所包含的单词数成正比;同样,如果受试成功重复的单词越多,说明其听觉工作记忆广度越大,听觉工作记忆的可及性也就越高。

2.4 程序

所有受试均先后接受4种语言条件下的测量,4次测量在2—3周的时间内分开进行,且4种语言按随机顺序进行。每次测量均为单独测量,即由实验主试和受试一对一完成。整个实验共进行547次测量,其中有效测量为532次。4岁组和6岁组的学龄前受试在其家长同意的前提下由班主任和/或家长协助在幼儿园完成测量,其余受试均在其所在小学完成测量。测量工具为笔记本电脑和耳麦(听筒和录音话筒)。

每次测量前,实验主试都先使用练习题(每种语言的练习题均为5个与实验词具有相同特征的单词,但这些词不会出现在正式实验中),向受试演示如何进行。每次测量前共演示三遍,第一遍涉及包括1个单词的加工单元,第二遍为2个单词,第遍为4个单词。之后由受试进行练习,练习共涉及三类不同情况,即包括1个、2个和3个单词的加工单元。没有让受试练习包括4个单词的加工单元,主要是担心受试在测试前的练习阶段就因过度焦虑而影响正式实验。实验中,受试通过听筒获得实验刺激,对刺激的反应(即对听到单词的口头重复)通过录音话筒进行记录。

正式实验结束后,实验主试会询问受试对刚才听到并重复的那些单词有什么感受。受试的口头反馈也通过录音话筒进行记录。

2.5 数据分析

本研究的实验数据为受试口头重复所听单词的录音。所有录音均由各语言的本族语者或语言水平接近本族语者的人员对受试口头产出单词的可识别性(intelligibility)进行判定。汉语评分员为北京籍研究生2名,英语为美国留学生2名,西班牙语为在华外国专家1名,阿拉伯语为高校阿拉伯语教师1名。如受试产出的单词不会引起评分员理解上的障碍或误解,即得1分,否则不得分。由于汉语和英语单词均为假词,研究者请评分员在判定可识别性时需要假定该词为真词,因此评分难度相对较高。为减少评分错误和误差,汉语和英语各由两名评分员独立评分,再对评分不一致的情况进行协商,达成一致。评分不一致的情况共421起,约占总次数的3.17%<5%,在可接受的范围内。评分结束后,每个受试得到4个成绩,对应4种语言条件下的听觉工作记忆广度。每个成绩的理论值域为0—50。

受试对所听到并重复的单词的感受反馈,作为质性数据,由研究者做类别分析。

3.结果与讨论

3.1 听觉工作记忆广度的描述统计数据

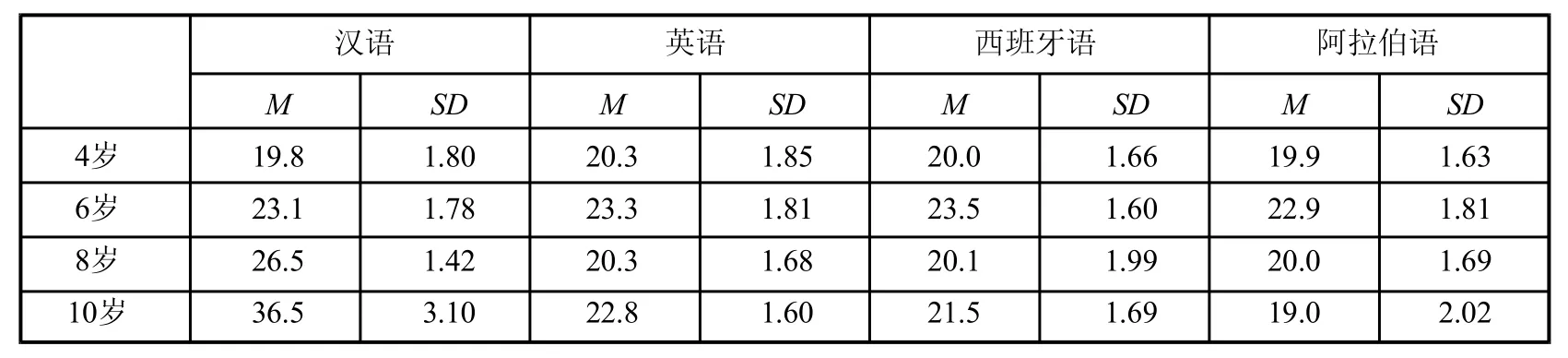

不同年龄组的受试在4种语言条件下听觉工作记忆广度的平均数和标准差见表2。4岁组受试各语言条件下的听觉工作记忆广度差异不大;6岁组虽然较4岁组有显著提高,但各语言条件下的广度差异亦不大;而8岁组在汉语条件下的广度有提高,但其他语言条件下的广度反而下降了,且相互之间差异不大;10岁组在汉语条件下的广度较8岁组进一步提高,同时英语和西班牙语条件下的广度也略有提高,但阿拉伯语条件下的广度却略有下降。

表2 听觉工作记忆广度的平均数和标准差

如果从各语言的角度看,在汉语条件下,随着年龄增长,听觉工作记忆广度不断提高;在英语条件下,6岁组较4岁组有所提高,8岁组却下降到4岁组的水平,而10岁组较8岁组又重新有所提高;在西班牙语和阿拉伯语条件下,4—8岁组的发展特征与英语条件下相似,但10岁组在西班牙语条件下较8岁组有所提高,而在阿拉伯语条件下却有所下降。

综上,这很可能说明年龄和语言对听觉工作记忆广度存在某种影响,需要通过方差分析做进一步的确认。

3.2 年龄和语言对听觉工作记忆广度的影响

首先,对年龄和语言进行双因素组内组间混合方差分析,结果显示:年龄1和语言2对听觉工作记忆广度的主效应均非常显著(F1=161.186,p=0.000<0.001;F2= 281.275,p=0.000<0.001),两个因素的交互作用也非常显著(F=286.812,p=0.000<0.001)。

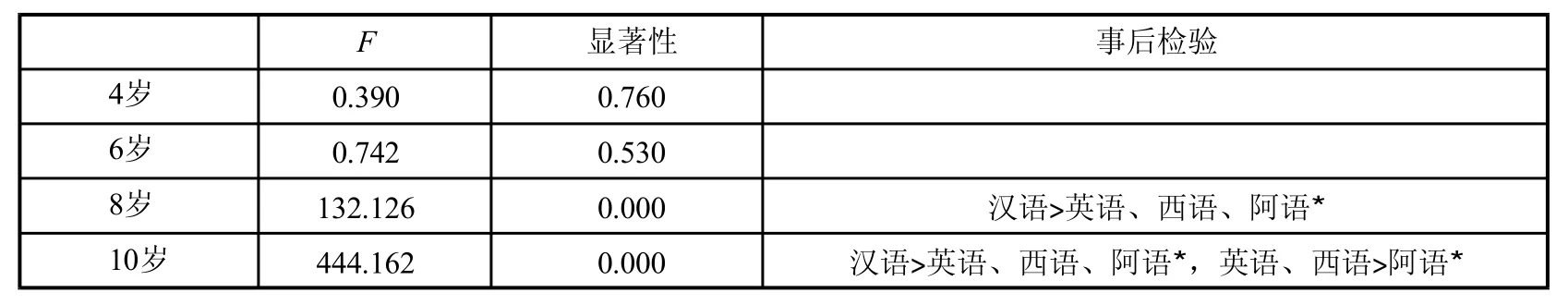

为更好地确定各年龄组在各语言条件下听觉工作记忆广度的具体数量关系,需要进一步进行分年龄组和分语言条件的方差分析。分年龄组后,以语言作为因素,进行4次单音素组内方差分析,并对存在显著差异的各水平作了事后检验。结果如表3所示。

表3 各年龄组语言对听觉工作记忆广度影响的方差分析及事后检验

由此可见,4岁组在各语言条件下的听觉工作记忆广度没有显著差异,6岁组也具有相同的特点。而8岁组的受试在汉语条件下的广度显著高于其他语言,而其他语言之间没有显著差异,这或许说明在8岁前后,母语条件下的听觉工作记忆广度会开始超越二语条件下的广度。10岁组的受试在汉语条件下的广度继续领先于其他语言,而在英语和西班牙语条件下的广度开始高于阿拉伯语,这或许说明此时在接触性二语以及与接触性二语相近的二语的条件下听觉工作记忆广度会开始超越与接触性二语差异较大的二语。

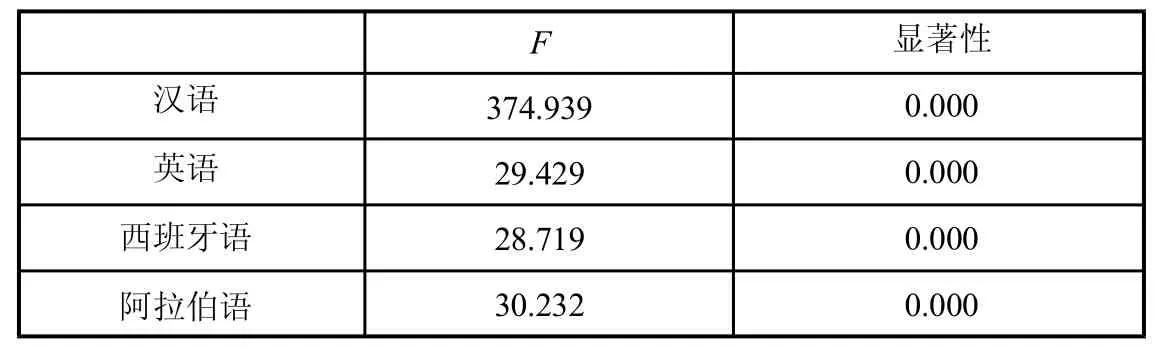

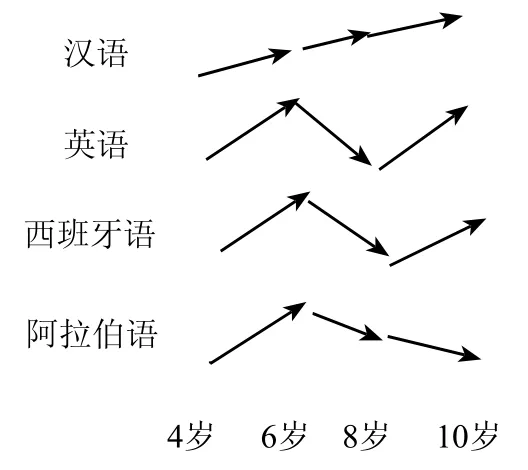

分语言条件后,以年龄作为因素,进行4次单音素组间方差分析。结果如表4所示:对存在显著差异的各水平所作的事后检验表明(以下比较的所有p值均小于0.05):汉语条件下为4岁<6岁<8岁<10岁;英语条件下为4岁<6岁,4岁<10岁,6岁>8岁,8岁<10岁;西班牙语条件下为4岁<6岁,4岁<10岁,6岁>8岁,6岁>10岁,8岁<10岁;阿拉伯语条件下为4岁<6岁,6岁>8岁,6岁>10岁,8岁>10岁。图1更直观地体现不同语言条件下各年龄组受试听觉工作记忆广度的变化规律。

表4 各语言条件下年龄对听觉工作记忆广度影响的方差分析

图1 不同语言条件下各年龄组听觉工作记忆广度的变化特征

由此可见,随着年龄增长,汉语条件下的听觉工作记忆广度持续提高。英语条件下,从4岁到6岁有提高,之后在8岁下降到4岁水平,而10岁时又恢复到6岁的水平,处于一个上下波动的状态。西班牙语条件下,和英语一样,从4岁到6岁有提高,之后在8岁下降到4岁水平,但和英语不同的是,10岁时虽有所恢复,但并没有达到6岁时所达到的水平。阿拉伯语条件下,和英语、西班牙语一样,从4岁到6岁先有提高,之后在8岁下降到4岁水平,但和英语、西班牙语不同的是,10岁时继续下降,低于8岁的水平(但事后检验未显示低于4岁水平)。因此,各语言条件下听觉工作记忆广度随年龄变化,表现出比较复杂的特点和规律。母语条件下的听觉工作记忆广度不断提高,与儿童工作记忆的持续发展有关,这已被前人研究反复验证(Morales等,2013)。而对于三种二语来说,6岁时广度的提高或许也与儿童工作记忆本身的发展有关,即与汉语条件下的广度同步提高。而8岁时,这种与汉语的同步提高便不复存在,取而代之的是大幅下降,值得探讨。到了10岁,英语和西班牙语条件下的广度开始恢复,但英语恢复的幅度大于西班牙语,这或许与受试在学校接受的英语教育有关;而西班牙语作为与英语较为相似的二语,其广度的提高或许是一种迁移效应,即英语条件下听觉工作记忆的可及性迁移到与其相似的二语中了;这也就不难解释阿拉伯语条件下的广度进一步下降的原因了,很可能与阿拉伯语和英语的相似度较低有关,因此听觉工作记忆可及性从英语迁移到阿拉伯语更为困难。

3.3 受试语言意识的发展状况

研究者将受试对听到并重复的单词的感受反馈进行了关键词提取,并将其中与语言意识相关的关键词作了类别分析,按照关键词在多大程度上体现出受试对“语言”的感知和判断分成三类,即弱势语言意识(如好玩、逗)、中性语言意识(如怪音、人声)和强势语言意识(如听不懂、一种特殊语言、一种外语)。表5为各类关键词的频数和占比统计(仅计算了与语言意识相关的关键词):

表5 受试语言意识相关关键词分析

不难发现,4岁组和6岁组的弱势语言意识关键词占比很大;而8岁组和10岁组的强势语言意识关键词占比很大。由于本研究不是针对一种语言进行了关键词分析,而是同时分析了母语、二语共4种语言,因此若弱势语言意识关键词在各个语言条件下的占比都较大,说明儿童尚未建立母语/二语的差别意识,反之则说明差别意识强(梁利娟 陈宝国,2013)。因此,6—8岁很可能是儿童母语/二语差别语言意识发展的重要时期(Kidwell & Triyoko,2021),即在这一时期,儿童开始能够更好地对哪个是母语、哪个是二语作出判断。这或许能从一个角度解释为什么4岁组和6岁组在各个语言条件下听觉工作记忆的可及性差异不大,而8岁组和10岁组却体现出显著差异——因母语/二语差别语言意识的发展,可能会使得母语条件下听觉工作记忆的可及性更难迁移到二语条件下(孟亚茹等,2019)。

基于上述分析,笔者提出针对儿童语言发展的“工作记忆可及性迁移假设”(Working Memory Accessibility Transfer Hypothesis)。这一假设包括如下三条陈述:

(1)母语条件下的工作记忆可及性可迁移到二语条件下;

(2)接触性二语条件下的工作记忆可及性可迁移到高相似二语条件下,但较难迁移到低相似二语条件下;

(3)工作记忆可及性的迁移受母语/二语差别语言意识的影响,语言意识越强,迁移越困难。

4.结语

本研究通过一项实验考察了语言意识对不同年龄儿童(4岁、6岁、8岁、10岁)母语(汉语)及不同二语(英语、西班牙语、阿拉伯语)条件下听觉工作记忆可及性的影响。结果发现:(1)母语听觉工作记忆可及性随年龄不断提高;(2)三种二语的听觉工作记忆可及性从4岁到6岁与母语同步提高,但8岁开始下降,而10岁时英语和西班牙语的可及性有所恢复,而与英语、西班牙语差异较大的阿拉伯语的可及性继续下降;(3)6—8岁期间,儿童母语/二语差别语言意识有明显发展。因此,儿童语言意识的发展会在一定程度上抑制母语工作记忆可及性向二语迁移。基于研究发现,笔者提出“工作记忆可及性迁移假设”:母语条件下的工作记忆可及性可迁移到二语条件下;接触性二语(如英语)条件下的工作记忆可及性可迁移到高相似二语(如西班牙语)条件下,但较难迁移到低相似二语(如阿拉伯语)条件下;工作记忆可及性的迁移受母语/二语差别语言意识的影响,语言意识越强,迁移越困难。

本研究也存在一定局限,需后续研究进一步改进。第一,由于测量工具和方法的限制,没有对受试的语言意识进行定量测量,只是通过质性数据作了描述。第二,本研究仅考察了听觉工作记忆的可及性,未涉及视觉工作记忆,因此所提出的假设是否也适用于视觉工作记忆,仍待进一步验证。