书镌无两歧 合则二美俱

——“朱友舟、何康泰书法刻铜作品展”观后

2022-03-09周之江贵阳

◆周之江(贵阳)

立冬前两天,去了趟长沙,一来一回间,气温断崖式地下降了十几度,一夜入冬。

此行目的,是受朱友舟兄之邀,参加“务本存真——朱友舟、何康泰书法刻铜作品展”开幕式。跟习见的书法展略有不同,作者之一的何康泰先生,既为书家,更雅擅錾铜,他将友舟的部分书法作品镌刻在镇纸、墨盒、茶盘等器物上,甚至还有些尺寸颇巨的对联之类,跟书写件两相映照,颇堪玩味。

至于友舟的书法,我其实算是颇为熟悉了,但一次性看完这么多东西,诸体皆备,或创或临,尤其是取法于战国古文字者,笔墨相得,收放自如,古趣盎然又不乏现代性,纵笔所之却用字谨严,不由佩服,在心里啧啧惊叹。

流连展厅,意不能平,于是胡诌了几句诗发给他:

朱生著书考毫锥,我尝读之释纷疑。

戊戌问学溪山畔,简编帛缣初可师。

飞飏清奇龙蛇走,落笔风雨腾逸姿。

遂尔订交恨不早,握手飘蓬会有期。

湖湘何君巧锤錾,行刀爽爽舞蛟螭。

镂于金石信难灭,古来书镌无两歧。

文字流传赖契刻,合则二美应相随。

本立空名破,毋使良工遗。

此中存真意,砚耕当及时。

人在30多岁时,天赋已经定型,这时应当谈的是努力。天赋好比发射出去的子弹,射多远取决于它的能量,但总有下降的时候。

于嗟衡门常掩谢车马,蕉叶题诗洗墨凤凰池。

得稍稍注释下诗里写到的事情。

我跟友舟,相识不过四年多,但一见如故,允为知己。记得是在戊戌年的夏天,鄙人供职的贵阳孔学堂文化传播中心跟湖南大学简帛研究中心、清华大学等几家机构合作,开办第一届简帛书法高研班,他“贵为”南京艺术学院的教授、博士生导师,居然屈尊来当一名旁听学员,足见好学之忱。说实话,依学术成就、书法水平乃至江湖地位,他登台授课也绰绰有余——事实上,第二届继续在敝处开办时,友舟便正式“荣升”成为主讲老师之一,极受学生欢迎。

彼此熟悉后,我还老拿他打趣,说高研班上最励志的学生非他莫属,一年内连升三级。

其实,在认识友舟之前,我闻他大名已久。起因是早就读过他所著《中国古代毛笔研究》,大有收益。友舟兄长我一岁,俱为“七零后”,在南艺就读时,师从徐利明先生,此书即他的博士研究课题的成果。古人说,“工欲善其事,必先利其器。”书家讲究笔墨纸砚,不足为奇,但下功夫梳理毛笔发展演化的脉络者不多,可见他不仅眼光别具,且颇能道人所不常道,在琐碎处用心使力,发微抉隐,考据详实,遂成其一家之言,有裨于后学。既然认识了,特地带来索题,他老兄大笔一挥,在扉页上写下:“贵阳孔学堂存念。”

我只好苦笑:“友舟兄,这可是我自己掏钱买的书,你这样一题,别人不知道,还以为是我占了公家便宜……”

说回主题,友舟在此书中写到:“笔工与文人的交往颇为频繁,他们之间的互动非常广泛。在文人心目中,一名优秀的笔工不但要具备高超的技艺,还应该懂书法,同时不能嗜利贪财,否则就会半途而废。最后,笔工应该追求‘技进乎道’的境界。”

窃以为,把此处的“笔工”换为“錾工”,这段文字,几乎就能照搬在康泰身上。此次展览,负责刻铜部分的何康泰先生,虽为初识,却早经友舟介绍,看过他的錾铜作品,就其技艺而言,是个世俗意义上的高手匠人,但也是个奇人。我们一起吃过宵夜,见识了他酒过三巡后的放言无忌,知道他内心自有不随时流的判断。

须知,中国的錾铜技术,早在商周时期便已达到了极为高超的境界,后继者代不乏人,那些青铜器上的铭文,某种程度上,大概可以视为书刻两种艺术形式最早的结合。

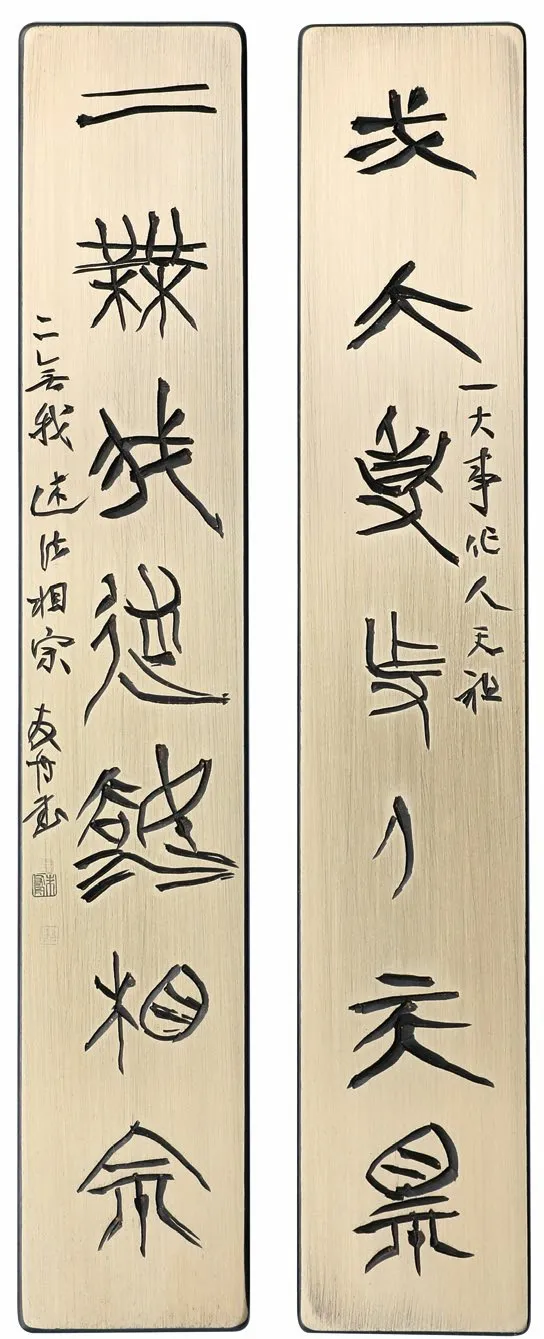

涛声夜恐巢枝鸟 云气朝随出洞龙 书法 朱友舟

因此我还吐槽友舟,说是铁山摩崖《石颂》的颂文有几句话说得好:“缣竹易销,金石难灭,托以高山,永留不绝。”若是再过几百上千年,你那些书法作品保存不善,纸本为虫蛀水蚀,破烂不堪卒读,搞不好还得从康泰兄的刻铜上猜想朱友舟书法艺术的样貌,这就显出此次展览的重要性来了。

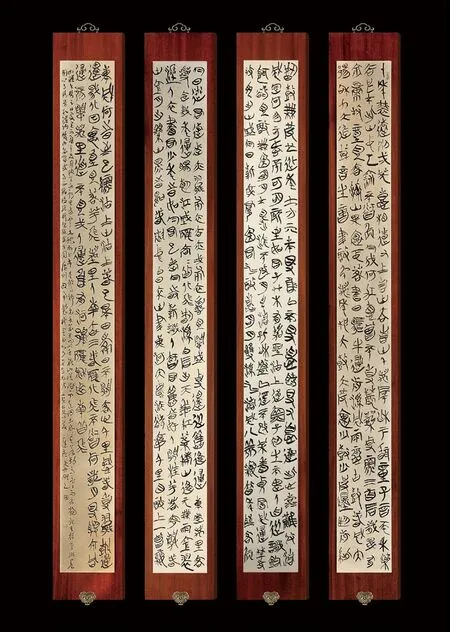

当然是玩笑话,但也不尽然,高明的刻工是给书法做加法,甚至还赋予了纸本没有的某种质感,做成拓片,仍焕然夺目,神采无损,这也就是所谓的“合则二美”。康泰的錾铜,就能达到这样的效果,我不止一位书画界的朋友见到他的作品后,都流露出企慕之意,希望能代为镌刻,存以留念,就足以说明其水准广为认可。

我是外行,但在展厅里看过康泰錾铜的视频,也多少有些领悟。跟篆刻艺术的道理有些相似之处,好的錾铜技艺,刀下有笔尤有墨,圆美流转之外,赋予书法某种刀棱交错之妙,铁钩银划,交相映衬,的确美不胜收。

我们贵州本地的乡贤姚华先生,乃近代大学者、大艺术家,长期客寓北京,民初时就以书铜艺术著称,颇享盛誉。

鲁迅先生在辑录《北平笺谱》时写到当时的风尚缘起:“及中华民国立,义宁陈君师曾入北京,初为镌铜者作墨合、镇纸画稿,俾其雕镂;既成拓墨,雅趣盎然。”

姚华书铜,与陈师曾并称一时瑜亮,数量之夥,形式之丰,或者还有过之而不及。他跟錾铜匠人姚锡久合作书铜刻铜,并为拓本写序说:“古肆流衍,家以资生;比枳枝骈,寖失其法。开国以来,张寿丞、孙华堂异军突起,不如寅生之起自士林,然其刻实有胜于前人。孙、张皆不能书,往往乞余。而绍兴姚锡久世擅此业,与余有素,又数劝奖之。已而锡久以所刻进,则不异张、孙之伎。一时鼎足,定不可憙也欤?……惟同时三人独锡久娴书法,则不可不更相者求之,则或将为锡久之所独擅也耶。”

说起来有趣,刻铜类的文房器玩,在此后一度消沉,令人扼腕叹息,前些年能在市面上买到的多为机器镌刻,说是粗制滥造不为过,除了尚称沉手外,别无好处。看过友舟和康泰的合展后,更是感慨莫名,的确,书铜一事,岂易为哉?须得优秀的书家与懂书的刻家携手,才能珠联璧合,成就佳作。

友舟兄近年来倾力于战国古文字的研究和创作,学问日进,书艺亦随之,可见书法不只是徒逞手腕底下的功夫而已。今年假期,他申请到敝处入驻研修,安安心心待了个把月,某天,他到我办公室聊天,一手叉开额前的长发,扬着他异于常人的浓眉,劝我要多写草书,因这其中的痛快淋漓、挥洒酣畅,非经过者不能道也。这是大实话,我颇有几次机会看友舟现场写字,偶尔也在B站刷到他示范临摹或创作的视频,可说行云流水,一气而下,真有风樯阵马之感。可惜我资质愚鲁,手底笨拙,性情也欠些放达,始终学不来,辜负了他的好意。

临开学前,给他饯行,友舟郑重其事地告诉我,这一个多月并未偷闲偷懒,白天写字,闻窗外鸟鸣即起,甚至据他自道,“听久了,连哪一只鸟在叫,我都能辨别出来。”早餐后,便研墨铺纸,略饮红酒助兴,毛边纸两面刷,个把月下来,刷了足足两大麻袋,还拣出两张满意的拿来送我。余者,付之垃圾堆矣。

到了晚上,则笔耕不辍,一部三十余万言的《巫道之风——战国楚简书风研究》书稿,在入驻期间,友舟前后修改润色三遍,且倩同在敝处研修的张宗友兄审稿,其于学问一道,丝毫不苟,孜孜以求,恰是他在艺术家之外的另一个面相。

我跟友舟气味相投,交往遂不拘形迹,时不时杂以戏谑之言,但内心存有尊重。友舟自道出生在湖南岳阳的一处小山村,在他身上,保有一份难得的乡土气,于艺事,于学术,于友道,莫不如此,既放逸,又沉静,见性情,讲法度,遂能深入。

观后感写到大半,微信跟他核实几处文字,友舟兄发现我将微信头像换成了一张观展的照片,慨然曰:“背景上的那副对联就送你了,撤展时打包寄来。”我真心感动,不单因为他的情谊,对联的内容也叫人喜欢:

之子远行,古人不见;流水今日,明月前身。

友舟在追寻古人书道的路途中,确已走到了鄙人望尘莫及的高远之境,大概,在他内心深处,也还有一点小小的傲娇——战国古文字书写,辅以刻铜,其中妙趣,“恨古人不见吾狂耳”。

二零二一年十一月十三日

对联铜镇纸冷着色22cm×4cm×1cm×2何康泰

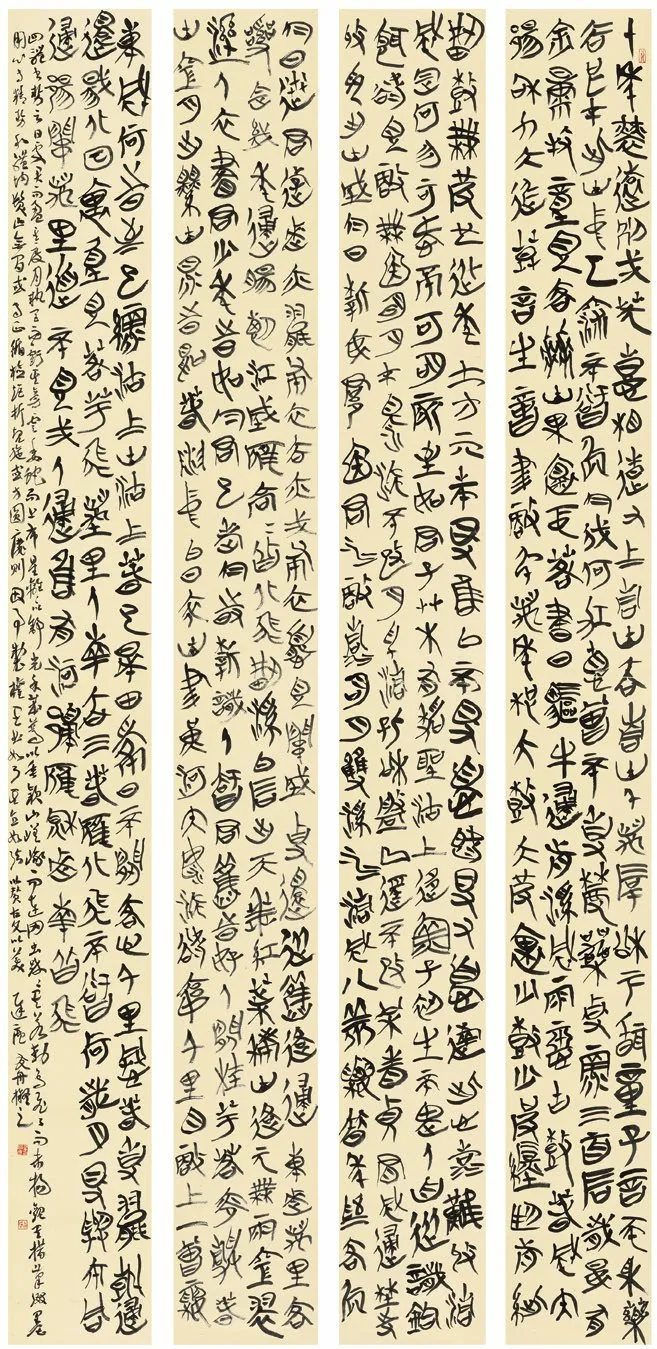

古诗四条屏 书法 朱友舟

古诗四条铜屏 铜木结合、冷着色 190cm×24cm×4 何康泰