交错苗带式大豆免耕精量播种机设计与试验*

2022-03-08陈为鹏胡培杰张宝昌邱田元杨善东

陈为鹏,胡培杰,张宝昌,邱田元,杨善东

(山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东淄博,255000)

0 引言

窄行密植作为一种大豆种植技术,在国际上大豆种植应用面积较大[1-3]。经实践证明,相比于传统的种植技术,窄行密植种植技术可增产15%以上[4]。我国提出在黄淮海地区示范推广大豆带状种植技术。目前黄淮海地区多为等宽行播种和窄行密植,缺少统一的密植与带状播种相结合的种植模式以及对应的播种机机型[5-6]。

针对大豆种植模式,国外学者很早就进行了研究,美国的Cooper[7]提出了减少大豆行距实现窄行密植的方法,国内学者也进行了相关探索,苗保河[8]在大豆波浪栽培模式上提出了宽窄行密植模式。相关学者对大豆播种机进行了研究,陈威等[9]设计了一种气吹式防堵大豆免耕播种机,利用鼓风风扇将秸秆吹到背垄上实现洁区免耕,但土壤湿度大时清洁效果不好;王超群等[10]设计了一种灭茬免耕大豆播种机,采用动刀片和定刀片相结合的方式实现播种区域秸秆的清理,但该机具振动高、能耗大,存在一定安全隐患。陈美舟等[11]设计了大豆窄行密植播种机单盘双行气吸式排种器,利用具有内、外双圈吸种孔的排种盘和分种器配合实现单个排种器双行排种,但气吸式排种器价格昂贵且工作时容易因吸入漂浮物造成阻塞而无法正常工作。

针对黄淮海地区缺乏密植与带状播种相结合的种植模式的问题,本文提出了一种交错苗带式的种植模式,针对该种植模式以及大豆播种机现存的问题,设计了一种交错苗带式大豆免耕精量播种机,对其关键部件进行理论研究与结构设计,通过田间试验验证播种机的工作性能。

1 交错苗带种植模式

黄淮海地区大豆种植要求密植带状播种,要求行距在400~600 mm,要求株数为225 000~270 000株/hm2。基于上述要求,提出了一种交错苗带式的种植模式。如图1所示,该种植模式苗带宽度为150 mm,同一条苗带上的种子交错排列,两条苗带之间的距离为450 mm,按照225 000株/hm2的规格计算可得,苗带同一侧相邻两粒种子的距离为140 mm。该种植模式改善了通风和光照效果,提高了植株的光合作用,增大了植株的生存空间,有利于植株吸收水、肥等营养物质,有利于植株的生长,从而提高了大豆的产量[12-14]。同时行距与玉米播种要求的行距相同,可实现玉米大豆通用。

图1 交错苗带种植模式

在山东临淄连续两年进行交错苗带式播种与传统模式播种对比试验,交错苗带式播种模式采用本文所述播种机进行播种,传统模式播种采用雷肯Saphir7播种机进行播种,两种播种方式各播种1.33 hm2,均使用中黄34豆种,试验结果如表1所示。2020年与2021年交错苗带式播种区比传统播种区分别增产21.66%和19.56%,增产效果明显。

表1 交错苗带式播种与传统模式播种对比试验情况表

2 整机结构与工作原理

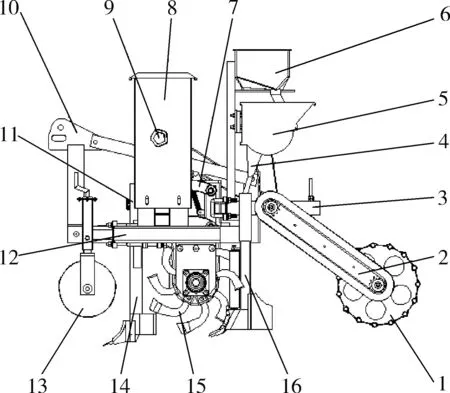

交错苗带式大豆免耕精量播种机主要包括悬挂装置、机架、限深轮、苗带清理整备装置、施肥开沟器、肥箱、种箱、播种开沟器、交错苗带式排种器、笼型覆土镇压轮等组成。种箱、交错苗带式排种器、分种器、播种单元架、播种开沟器、笼型覆土镇压轮、仿形机构、传动机构组成一个播种单元,播种机设有四个播种单元,每个播种单元之间的距离为600 mm。其结构如图2所示。

图2 交错苗带式大豆免耕精量播种机整机结构示意图

工作时,播种机通过悬挂装置与拖拉机挂接,在拖拉机牵引下向前行驶,地轮起到限深的作用,限制作业深度,由施肥开沟器开出肥料沟,同时拖拉机的动力输出为苗带清理整备装置提供动力,带动其清理整备苗带,苗带清理整备完成后播种开沟器开出种沟。播种机向前行驶带动笼型覆土镇压轮进行转动,同时通过传动机构为交错苗带式排种器和排肥器提供动力,完成排种和排肥,最后由笼型覆土镇压轮进行覆土和镇压。该播种机的主要技术参数如表2所示。

表2 主要技术参数

3 关键部件设计

3.1 苗带清理整备装置设计

目前黄淮海地区主要施行小麦大豆轮作模式,小麦收获后,机收留茬高度约为190 mm。为了保证大豆播种质量,需对作业区域进行清理整备。为了降低工作阻力,减少能耗,设计苗带清理整备装置,该装置由刀轴、刀库、弯刀和直面弯刀等组成,其结构如图3所示。

图3 苗带式清理整备装置

苗带清理整备装置中刀的排布方式对功率消耗和作业质量有很大的影响,合理的排布方式能有效地降低功耗,同时提高作业时机身的稳定性。本文设计的苗带清理整备装置共分为四个刀组,每个刀组对应一条苗带,刀组的宽度大于苗带的宽度,取200 mm。每个刀组包含两侧的两把直面弯刀和中间的两把弯刀,中间两把弯刀在清理整备苗带的同时对播种开沟器中间区域进行清理,防止阻塞。直面弯刀和弯刀交错排列。同一刀组中的两把直面弯刀的夹角为180°,两把弯刀的夹角为180°。旋刀的规格均为IT245,其排布方式如图4所示。

图4 刀排列方式

苗带清理整备装置的旋刀转速对苗带清整效果影响显著,转速过高能耗较大,转速过低,苗带清整效果差[15]。对苗带整理整备装置的运动情况进行分析,以刀轴圆心为坐标轴原点,以机具前进方向为x轴正方向,以竖直向下的方向为y轴正方向,则旋刀的端点的运动轨迹方程如式(1)所示。

(1)

式中:R——旋刀回转半径,mm;

ω——旋刀的角速度,rad/s;

v——机具前进速度,m/s;

t——机具前进时间,s。

由式(1)微分得

(2)

为保证旋刀切碎根茬,vx必须有足够的向后分量,其绝对速度不低于灭茬速度vc。

|vx|≥vc

(3)

苗带清理装置能正常工作的条件是入土点处需保证vx≤0,此时

(4)

联立式(1)~式(4)得

(5)

式中:n——旋刀转速,r/min;

h——旋耕深度,mm。

本文设计的播种机作业速度为8 km/h,即v为2.22 m/s,按照大豆播种机作业要求,取耕深h为60 mm,取灭茬速度vc为5.5 m/s[16],考虑滑转率为5%,计算得旋刀转速n≥379 r/min。因此苗带清理整备装置旋刀转速应大于等于379 r/min。

3.2 排种器设计

排种器作为播种机的核心部件[17],是实现交错苗带的关键。为实现交错苗带种植,设计一种交错苗带式排种器,主要由排种器壳体、窝眼轮、伸缩顶杆、顶杆安装轮、投种块、清种毛刷、护种带辊、柔性护种带等组成,其结构如图5所示。

图5 交错苗带式排种器结构图

排种器工作时,种子从上方进入种室,在自身重力和种子间的挤压下充入窝眼中,随着窝眼轮的转动,窝眼内多余的种子被清种毛刷刷落,窝眼中保留一粒种子,随后种子在柔性护种带的护种下来到投种区,投种区的种子由于自身重力以及伸缩顶杆的推顶,从窝眼中投出,完成投种。

排种器投出的种子在分种器和播种开沟器的方管的引导下落入种沟。窝眼轮上设有两排窝眼,每排35个,窝眼交错分布,保证投出的种子在苗带上交错分布。相关研究表明窝眼的直径为种子平均直径的1.64倍时,充种效果最好[18],以中黄34豆种为参考,其平均直径为7.82 mm,长度均值为8.97 mm,因此确定窝眼的直径为12.8 mm,窝眼深度为9 mm。根据经验,窝眼轮的直径设计为280 mm。顶杆安装轮上设有与窝眼轮窝眼个数、位置均对应的圆孔用来安装伸缩顶杆,确保投种的精准可靠。伸缩顶杆通过投种块的挤压以及弹簧的回弹实现伸缩,伸缩行程与窝眼的深度相同,为9 mm。伸缩顶杆非投种状态时顶杆尾部与窝眼轮内壁在同一圆周面上,起到托住种子的作用,投种时将种子完全顶出窝眼。为保证伸缩顶杆运动的流畅性,顶杆顶端设计成圆形,顶杆插入窝眼部分的直径小于窝眼直径,取8 mm。投种块是伸缩顶杆投种机构的驱动部件,为了保证顶杆伸缩时的平稳顺滑,将投种块与伸缩顶杆接触的一侧设计成圆弧形,伸缩顶杆与投种块接触时在投种块的挤压下开始向外伸出推顶种子,当伸缩顶杆到达投种块中间时达到最大伸缩行程。投种块通过螺钉固定在排种器壳体上,保持固定状态。

3.3 播种开沟器设计

交错苗带的种植模式要求开沟器能在一条苗带上同时开出两条种沟,传统的开沟器难以实现,因此设计了一种组合式的播种开沟器,如图6所示,该开沟器由转筒、入土部件、挡土板、方管等组成。方管通过螺栓安装在播种单元架上,方管前部设置转筒,防止缠草;底端焊接安装入土部件和挡土板,入土部件与挡土板共同作用开出种沟;方管顶端与种管连接,起到导种的作用。经排种器排出的种子通过左右方管分别落到两个入土部件开出的种沟内,左右方管之间的中心距离为150 mm,保证了交错苗带的宽度。

图6 开沟器结构示意图

3.4 覆土镇压机构设计

笼型覆土镇压轮由覆土镇压轮片、笼条、推土板等组成。笼型覆土镇压轮直径400 mm,均布15根笼条,每根笼条上焊接一个推土板。为了保证覆土效果,笼型覆土镇压轮的宽度应大于苗带宽度,取宽度为180 mm。笼型覆土镇压轮通过覆土镇压轮架安装在播种单元架上,播种单元架通过平行四杆仿形机构安装在播种机机架上,实现单体仿形,通过丝杠调节地轮与播种开沟器的高度差,从而保证播种深度,其结构如图7所示。

图7 笼型覆土镇压机构示意图

笼型覆土镇压轮转动过程中,推土板将土壤推入种沟完成覆土和镇压的过程,推土板与水平面的夹角决定了其覆土的能力。对推土板上的土壤进行受力分析,如图8所示。

图8 推土板上土壤受力分析

水平方向上推土板对土壤的分力

Fx=Fsinθ

(6)

式中:F——推土板对土壤的推力,N;

Fx——推土板对土壤的推力在水平方向上的分力,N。

水平方向上土壤之间的摩擦力

Ffx=Ffsinθ

(7)

式中:Ff——土壤之间的摩擦力,N;

Ffx——土壤之间的摩擦力在水平方向上的分力,N。

当土壤沿水平方向滑动时

(8)

式中:u——土壤间的摩擦系数;

m——推土板推动的土壤的质量,kg;

g——重力加速度,m/s2。

在水平方向上,由牛顿第二定律得

Fsinθ-umg=ma

(9)

式中:a——土壤的加速度,m/s2。

整理得

(10)

由式(10)可知,当土壤摩擦因数和推土板对土壤的推力一定,θ≤90°时,推土板与水平方向的夹角θ越大,土壤水平方向的运动效果越好,但夹角过大时会影响到种沟中种子的位置,通过试验对比,取θ为20°。

4 田间试验验证

4.1 试验条件

试验样机在山东临淄进行田间试验,如图9所示,试验田前茬作物为小麦,机收留茬高度为190 mm,拖拉机型号为KAT-1404,样机作业速度为8 km/h。试验时间为2021年6月21日,试验选用豆种为中黄34。

图9 田间试验

4.2 试验方法

参照GB/T 6973—2005《单粒(精密)播种机试验方法》进行试验。选取机具可靠性、通过性、播深合格率、播种均匀性(粒距合格率、重播率、漏播率)、晾籽率、作业效率作为指标[19]。

4.2.1 机具可靠性

拖拉机挂接试验样机按照8 km/h的作业速度在长度为100 m的田间连续作业1.33 hm2,作业过程中不发生故障视为合格。

4.2.2 机具通过性

拖拉机挂接试验样机按照8 km/h的作业速度在长度为100 m的田间连续作业,往返一个行程不发生堵塞或有一次轻微堵塞视为合格,本试验在全秸秆覆盖地6次播种测试。

4.2.3 播深合格率与播种均匀性

播种机作业完成后,随机选取5条苗带,每条苗带取4 m,在不改变种子位置的前提下,把种沟覆土拨开,进行测量,记录种子的深度以及两相邻种子之间的距离,计算种子的播深合格率(黄淮海地区要求大豆播种深度为30 mm,以播深为20~40 mm为合格)、粒距合格率、漏播率和重播率。前进方向相邻两粒种子的距离大于1.5倍理论行距为漏播,小于0.5倍理论行距为重播。计算公式如式(11)所示。

(11)

式中:x1——漏播个数;

x2——重播个数;

x3——粒距合格个数;

x4——播深合格个数;

M——漏播率,%;

Q——重播率,%;

Y——粒距合格率,%;

Z——播深合格率,%;

X——每组试验种子总个数。

4.2.4 晾籽率测量

播种作业完成后,随机5个区域,每个区域长度为2 m,宽度为一个作业幅宽,计算晾籽率,计算公式如式(12)所示。

(12)

式中:x5——晾籽个数;

B——晾籽率,%;

W——每个区域种子总个数。

4.2.5 作业效率

试验样机连续播种3 h,测量其作业面积,计算样机作业效率,计算公式如式(13)所示。

(13)

式中:E——作业效率,hm2/h;

L1——试验样机作业总长度,m;

L2——试验样机作业幅宽,m;

T——试验样机作业时间,h。

4.3 试验结果与分析

该试验样机在作业过程中未发生故障,机具可靠性合格。对试验样机田间试验通过性进行观察,在6次播种测试中,只有1次轻微阻塞情况,其余情况均为无堵塞,机具通过性合格。对试验样机进行田间试验的各项数据进行计算,试验结果如表3所示。

表3 试验结果

从表3可以看出,在前进速度为8 km/h时,测得交错苗带式大豆免耕精量播种机播深合格率为92.6%,粒距合格率为94.4%,漏播率为1.8%,重播率为3.8%,晾籽率为0.74%。试验指标均优于行业标准要求。试验样机作业时前进速度为8 km/h,作业幅宽为2.4 m,作业长度为24 km,作业效率为1.92 hm2/h,满足作业要求。通过各项试验数据可知,交错苗带式大豆免耕精量播种机工作稳定可靠,设计合理,满足大豆播种机设计要求。

5 结论

1) 提出了一种适用于黄淮海地区的大豆种植新模式,该模式理论株距为140 mm,苗带宽度为150 mm,同一条苗带上的种子交错排列,两条苗带之间的距离为450 mm,提高了作物的生长条件;设计了一种交错苗带式大豆免耕精量播种机,对其结构布局进行了设计,根据种植模式确定了作业行距为600 mm、作业幅宽为2.4 m,苗带宽度为150 mm,播种深度为20~40 mm。

2) 对苗带清理整备装置进行了设计,确定了旋刀的分布方式为直面弯刀和弯刀交错排列,同一刀组中的两把直面弯刀的夹角为180°,两把弯刀的夹角为180°,确定了刀轴转速需大于379 r/min;设计了一种交错苗带式排种器,排种器中窝眼的直径为12.8 mm,窝眼深度为9 mm,窝眼轮的直径设计为280 mm,通过对窝眼轮的设计实现了交错苗带投种,设计了伸缩顶杆,其伸缩行程为9 mm,插入窝眼部分的直径为8 mm,设计了投种块配合伸缩顶杆辅助投种,提高投种效率;设计了组合式播种开沟器,其左右方管之间的中心距离为150 mm,开沟的同时保证了交错苗带的宽度;设计了一种笼形覆土镇压轮,其推土板与水平方向的夹角为20°,提高了覆土效果。

3) 通过播种机田间试验验证表明,当前进速度为8 km/h时,交错苗带式大豆免耕精量播种机可靠性合格,机具通过性合格,播深合格率为92.6%,粒距合格率为94.4%,漏播率为1.8%,重播率为3.8%,晾籽率为0.74%,作业效率为1.92 hm2/h,满足行业标准要求。