尊重传统的河溪近自然水系营造:以宁波奉化大堰镇区为例

2022-03-02王晓军刘雨凡

王 宁 王晓军 刘雨凡

(山西大学环境与资源学院,山西 太原 030006)

河溪是人类生产生活的重要场所,与人类的生存、发展息息相关的河溪生态系统在流域中最具有生命力,其变化的景观形态是流域中最理想的生境走廊(段红祥等, 2008)。我国具有悠久的治河历史,过去由于认识的局限性,河道的整治多注重防洪排水等功能,采用的钢筋混凝土破坏了天然的河溪生态系统。近年来依据近自然思想恢复并维持一个健康的河溪生态系统已成为水资源管理的新趋势。

近自然的思想源于19世纪欧洲国家对河道以及山地的生态整治。1938年德国风景园林师、建筑师阿尔维塞弗特首先提出河溪近自然治理,即用一种接近自然、廉价的方法在完成传统河溪治理任务的基础上使其保持美观(朱国平, 2006)。20世纪50年代德国提出河道生态整治工程,将植物材料用于生态改造工程中(Seifert, 1983)。国外学者将景观生态学与河溪治理相结合,认为河溪治理是为了防护自然灾害,应充分利用河溪自然资源,维护或创造河溪生态多样性(Zucchetto, 1991)。河溪治理的目标是使被破坏的河溪生态系统恢复到原始状态(Bradshaw, 1997)。我国与近自然思想类似的思想已有数千年的历史,但近自然治理概念的提出和应用是在近现代的欧洲。高甲荣等(2002)以景观生态学理论为基础阐述近自然治理思想,认为近自然治理是减轻或避免自然灾害造成的损失,维护河溪生态系统的多样性与稳定性。董哲仁(2003)从生态水工学的观点认为,在满足人类自身对水需求的同时,还应考虑河流是具有生命的生态系统。俞孔坚等(2015, 2016)从海绵城市视角反思“灰色”治水工程,强调通过最少的工程,获得最佳的人水和谐状态。随着近自然理念在河溪治理中的应用,王文奎(2016)从河流的平面布局、断面和堤岸以及植物配置3个方面对福州不同类型的河流采取相应的近自然化景观策略;徐云乾(2017)通过对美国河流近自然化整治措施的研究与借鉴,对广东省河流近自然化的综合整治提出了建议。

上述现代河溪的近自然治理与中国传统河溪利用智慧十分相似,都是人类在河溪利用过程中所表现出来的“人与自然和谐相处”的智慧(王晓军等, 2020)。都江堰水利工程尊重顺应自然,充分考虑地形与水势特征,乘势利导、度势建堰,造就了成都平原的“水旱从人,不知饥馑”现象(颜文涛等, 2017; 李奕成等, 2018)。江西流坑古村村落依势布局,运用理水艺术将水引入村内,挖塘引流、凿地成井,水与村庄内部紧密相连,实现人与水的和谐相处(刘华斌等, 2018)。浙南先民在碧湖平原修建通济堰,因势利导灌溉碧湖平原,保障了浙南山区农业经济的发展,同时为碧湖镇提供了良好的人居、景观生态环境(马燕燕等, 2012)。从古至今,人类对河溪的利用越来越多层次,逐渐改变了河溪各种特性和物种组成(吴兆录等, 2002),随着人类越来越多地利用河溪,人们逐渐忽视了传统的河溪利用方式,这不利于河溪生态系统健康和发展。因此,在河溪景观营造中,我们需挖掘传统河溪利用智慧,利用河溪的自然规律合理改善其水系结构,营造人与水和谐的生态景观,维持河溪生态系统的健康。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

大堰镇位于宁波市奉化区西南部(121°18 ′ E,29°49′ N),属 全 山区乡镇。年平均气温15.5℃,年降水量1 600 mm。大堰镇生态环境优美,县溪由西南至东北流经大堰镇,境内全长40 km左右,是奉化乃至宁波最重要的水源地。研究区主要由镇建成区、县溪两岸的后畈村和大堰村两个居民点以及县溪流经的河漫滩组成。

1.2 研究方法

结合历史资料获取大堰镇、大堰磡以及县溪流域水系的基本信息,通过参与式访谈和实地考察,获取传统水利设施的遗存和传统河溪的利用方式。收集大堰镇1960年、1970年、2000年、2016年的历史影像图,在ArcGIS10.2软件环境下,以获取的历史影像图作为研究底图,结合参与式访谈结果,采用参与式地理信息系统方法(PGIS)分析大堰镇河溪利用历史变迁。

采用接近自然的营造手法,结合研究区现实的人口、村落格局和未来可持续发展要求,为大堰镇设计出尊重传统智慧、投入成本低廉且顺应自然规律的村镇水系营造方案。

2 大堰镇河溪水系历史变迁

2.1 传统河溪水系利用方式

大堰镇居民对河溪的利用可追溯到宋朝,先民们智慧地在县溪中修筑石垒活动坝—“大堰磡”,平水期将县溪水位抬高约1 m,将水通过水渠引入河漫滩。水流在河漫滩分叉,三支水流流经河漫滩后汇入县溪;洪水期堰磡被冲毁,大部分水流入河漫滩蓄存下来;洪水过后村里再收集起石块重新垒堰磡。

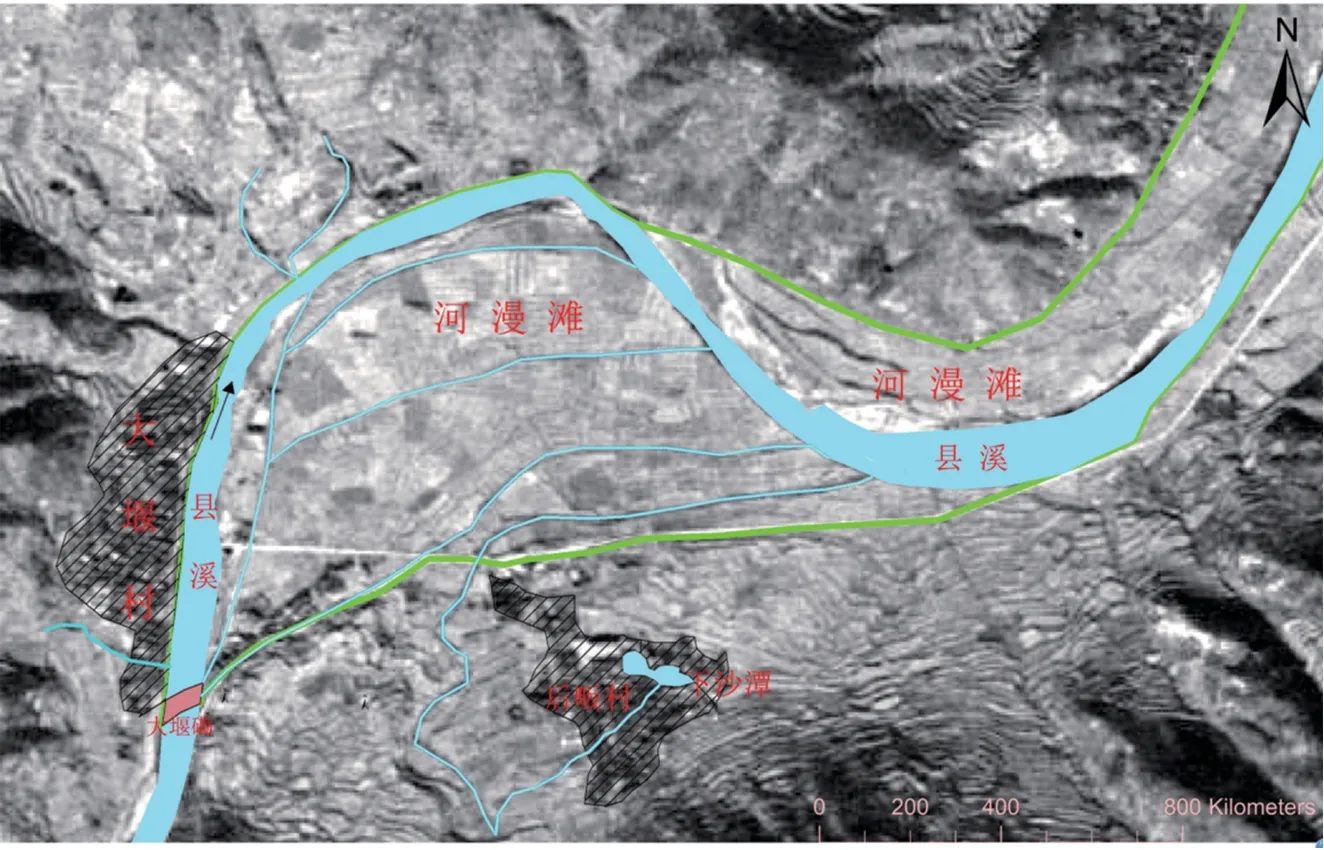

西部山体汇流的水系穿插经过大堰村,向东流入县溪。南部山体汇流的水系在后畈村南头分叉一支流经后畈村汇入下沙潭,另一支沿后畈村西侧的水沟流下来后向东进入河漫滩后汇入县溪(图1)(张晓彤, 2019)。

图1 县溪传统河溪利用方式示意图Fig.1 Schematic diagram of traditional river and stream utilization on Xianxi

“大堰磡”是先民们治水的结晶,是重要的历史文化遗产。大堰镇属全山区乡镇,山区传统农业发展十分依赖县溪流经区域形成的河漫滩平原。先民们利用“大堰磡”排水辟田,引水灌溉,保证用水和供水。同时以“大堰磡”为枢纽,引水到河漫滩。洪水期河漫滩调节和蓄存雨洪,缓解洪涝灾害;平水期补充县溪水流(王晓军等, 2017)。

2.2 河溪利用历史变迁

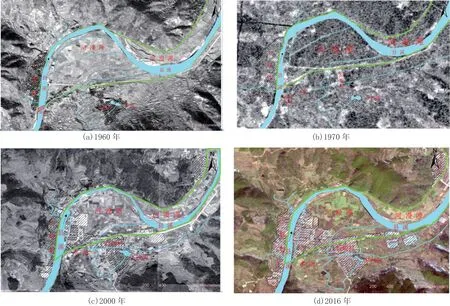

通过收集并分析大堰镇1960年、1970年、2000年和2016年历史影像图,回溯县溪两岸河溪利用历史变迁(图2)。

图2 大堰镇水系历史变迁图Fig.2 Historical changes of water system in Dayan town

1960年大堰镇河溪水系与传统河溪水系基本相同,西部山体汇流的水系穿过大堰村流入县溪,以“大堰磡”为枢纽水系通过水渠引入河漫滩形成水网。南部山体汇流的水系在后畈村西侧分叉后一支流入河漫滩,另一支流入后畈村汇入下沙潭。县溪两岸的河漫滩是农耕的主要场所,仅有少量居住用地。

1970年沿县溪修筑引水渠后“大堰磡”的作法不再延续,传统水利工程“大堰磡”消失,河流水系逐渐减少。1970年代修建县溪柏坑水库和水涵,水穿山而过到后畈村,供应后畈村用水。少部分河漫滩被侵占用作居住用地。

2000年与2016年河溪水系利用基本相同。县溪河道被大大压缩,水系连通性被削弱,县溪两岸土地利用发生很大变化。大堰镇的水系包括两部分:一是县溪由西南至东北流经大堰镇;二是水渠,主要包括西部山体汇流的水系穿插经过大堰镇、修建的水渠、沿后畈村西侧沟留下来的水系以及流经后畈村的水系。随着社会发展对土地需求的增加,不断向河漫滩入侵,占用土地建设居住区、公共服务设施以及企业。但大堰镇位置偏僻交通不便,发展相对缓慢,受到城市文化冲击较少,村庄格局未被破坏。

3 河溪水系近自然营造

河溪生态系统包括水体、河岸、河漫滩3部分结构。河溪水系近自然营造是在保证县溪防洪安全的前提下,维持人类生产生活空间的基础上,依据现在的条件利用河溪自然规律,来模拟河溪景观的自然特性,保证河溪生态系统功能的正常发挥,营造人水和谐的水镇景观,改善村落风貌,促进旅游业发展。

3.1 大堰镇河溪水系营造思路

据历史资料记载,北宋时大堰镇居民们曾因地制宜地在县溪上修筑具有灌溉和泄洪功能的石垒活动坝——“大堰磡”。“大堰磡”是大堰镇水利文化的标志,是大堰镇历史文化的最好见证。同时“大堰磡”作为水系枢纽,既是河漫滩灌溉输水渠,也是雨洪排水渠,在不破坏天然河道形态的情况下解决了大堰镇人畜饮用、农田干旱和洪涝灾害等问题。随着现代水利设施的介入,“大堰磡”只剩遗址,“大堰磡”的修复尤为重要。通过查阅当地村史以及访谈老村民,在古堰堰址上重建“大堰磡”。堰形设计在尊重古堰磡堰形的基础上结合当地实际情况,体现人与自然的和谐。就地取材,选取当地天然坚硬的大石块。

历史上的大堰镇水系呈扇形网络状分布,水系连通性强。但目前由于“大堰磡”的消失,水系连通性被削弱。水作为大堰镇发展重要独特的资源,水系营造应连接现状水系,水系驳岸该硬则硬,流经居民区的部分应具有亲水性。拟恢复村里的街巷水景,同时保留以前修建的水渠通过“大堰磡”将水引入河漫滩与县溪相连。充分利用大堰镇修建的水立交与流经水系相结合形成独特的水系景观,最终形成与县溪有机结合的水体系统。

根据不同河段的自然条件和现状情况,河岸带采用不同的护岸类型。镇区段河岸东岸紧邻建筑,多为硬化护岸,阻隔了人与水的联系,使用自然山石替换原有的水泥混凝土护岸。东岸离堰磡不远处可设置亲水区,为人们亲近自然提供理想场所。县溪西岸的道路设计沿河完整的步行系统,满足滨水休憩、亲水游憩功能。其余河段在侵蚀不严重、岸坡较缓的地段可采用柔性护岸,通过种植植物固堤护岸,侵蚀严重地段可采用天然石块加固。

3.2 大堰镇水系近自然营造

“大堰磡”设置在镇区段河流南面与水渠连接的地方,所选石块是当地天然的坚硬大块花岗岩,从东北—西南方向约呈20~30°角横切在县溪中。断面呈梯形,底宽约3 m,上宽约1 m,高度基本与岸边平齐。平时可将河水位抬高约1 m,引水到东岸的水渠里,经水渠流入河漫滩用于灌溉;洪水来时,“大堰磡”会被冲垮,少部分洪水进入水渠流入河漫滩蓄存起来;洪水过后,村里再收集起石块重新垒起堰磡(图3)。

图3 “大堰磡”修复效果图Fig.3 Effect picture of "Dayankan" restoration

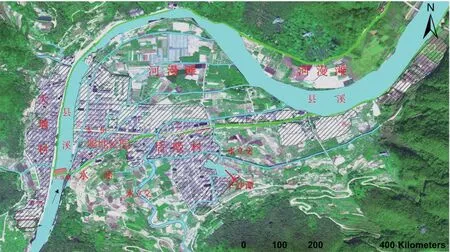

山上汇流的水系流入大堰村和后畈村后分成若干细流,流入房前屋后的水渠,水渠与四通八达的巷道相伴而行,与两旁的青石板形成独特的水巷景观。水系也与街巷相结合,两者相依存,形成极具传统村镇特色的“水街”网络系统。将县溪原先修建的人工拦水坝拆除,改为植物型堰坝,恢复自然的河道形态。“大堰磡”作为水系枢纽将水引入东岸的水渠,一部分流入湿地公园后分散成两条水系流入河漫滩;另一部分顺着水渠流入河漫滩,途中与县溪东岸水街交汇。南部山沟流下来的水系分叉为两支,一支流经水立交桥,与水街水系汇合流入河漫滩;另一支流入后畈村汇入下沙潭。下沙潭水系向北流,与一支穿过水涵、流经后畈村的水系汇合后穿过水立交桥,形成上有行人,下有水流的景观。此后南侧山沟流下的两条水系汇合流入河漫滩(图4)。

图4 大堰镇水系营造示意Fig.4 Water system construction in Dayan town

镇区段河岸东岸采用砌石护岸,选取当地块石,块石间留出缝隙,种植滨水植物。东岸的亲水区设置亲水平台,平台采用天然木质材料建成。在紧邻水边的区域种植本地成熟的林灌丛和湿生落叶植物群;外侧由草地和草本植物组成,作为滨水空间的一部分,为游人提供休闲活动的草地和观赏花园。西岸道路呈蜿蜒曲折状,沿线布局景观休憩平台,种植水杉以点缀。路边设置座椅、树池和护栏,使人们有景可看,有地可坐。其余段河岸水边种植水生植物,临水边辅以缓坡、水生草丛、滨水乔灌等自然元素。岸线形态较为随意,与水边的大树和植物营造出一种天然环境之感。

3.3 水系近自然营造效益

大堰镇河溪水系近自然修复是在分析水系现存问题的基础上,充分挖掘当地乡土水利用智慧,并在近自然理念指导下完成的。河溪水系的修复为大堰镇带来良好的生态环境效益。

“大堰磡”的修复将会解决以下3个问题:(1)“大堰磡”依势而建,充分利用当地自然资源,依托小镇自然风光,形成独具特色的堰磡水文化景观;(2)“大堰磡”在保持河道天然特性的条件下,产生巨大的蓄水和防洪减灾效益;(3)“大堰磡”增加河漫滩蓄水量,为农作物生长提供水分,有利于提高农作物产量,同时可以减少灌溉工程的支出。

以“大堰磡”为枢纽形成的水系景观与河漫滩、山林形成完整的景观体系,为大堰镇提供了良好的景观、人居生态环境。县溪水系穿插经过居民区,为周围居民提供亲近自然的条件。

生态护岸恢复了河道横向上的多样性以及纵向上的蜿蜒型,岸边栽植的植物与动物相互依存,增加生物多样性,形成优美的景观生态环境。东岸设立的亲水平台为大堰镇居民休闲娱乐、游憩健身提供了开放性的滨水空间,拉近了人与自然的距离。

4 结语

中国各地有众多优秀的传统水利工程,许多工程都强调人与水的和谐相处。“大堰磡”既是河漫滩灌溉输水渠,也是雨洪排水渠,满足了用水、供水、防洪等多种需求。同时“大堰磡”作为沿街巷水系营造设计的起点,保证了大堰镇河溪水系的连通性。河溪水系为大堰镇提供了良好的景观、人居和生态环境。

在河溪景观营造中,我们要尊重传统水系生态结构,基于河漫滩生态蓄水原理,在兼顾人类活动的前提下,充分利用微地形起伏变化,模拟河溪和传统河漫滩自然生态特征,保证河溪生态功能的发挥,营造可持续健康河溪水系。