林至《易裨传》象数纠偏思想探微

2022-03-01宋琪,刘彬

宋 琪,刘 彬

(1.曲阜师范大学 政治与公共管理学院,山东 曲阜 273165;2.曲阜师范大学 孔子文化研究院,山东 曲阜 273165)

林至,字德久,南宋松江府人,宋淳熙年间进士,官至秘书省正字,是朱熹晚年的弟子,著有《易裨传》。林至在其《自序》中说:“今世之言易者,往往喜谈象数,或出已智,或摭先儒之说,牵合附会,似若可听者。然其巧愈甚,其失弥远。不知易之谓象数者,初不若是其纷纷也。至不佞窃有意于此,辄本之《易大传》,为《裨传》三篇,曰法象,曰极数,曰观变。”[1]不难看出,林至对于当时学者喜谈象数,按照自己的想法随意解《易》进行了批判。“裨”者,接也,益也。《易裨传》三篇就是以《易传》为依据,进一步补充和说明。林至认为,法象本于太极,极数本于天地之数,观变本于蓍草的十八变。但当时之人说太极却惑于四象,失去卦画之本;说天地之数却惑于“河洛”,失去参天两地之宗;说揲蓍却惑于挂扐之数,失去阴阳变化之本。在此基础上,林至阐发自己的易学思想,力图厘清当时象数易学的弊端,回归《易》之本义,有得有失,体现了独特的易学价值。

一、以卦画本于太极纠两仪四象之偏

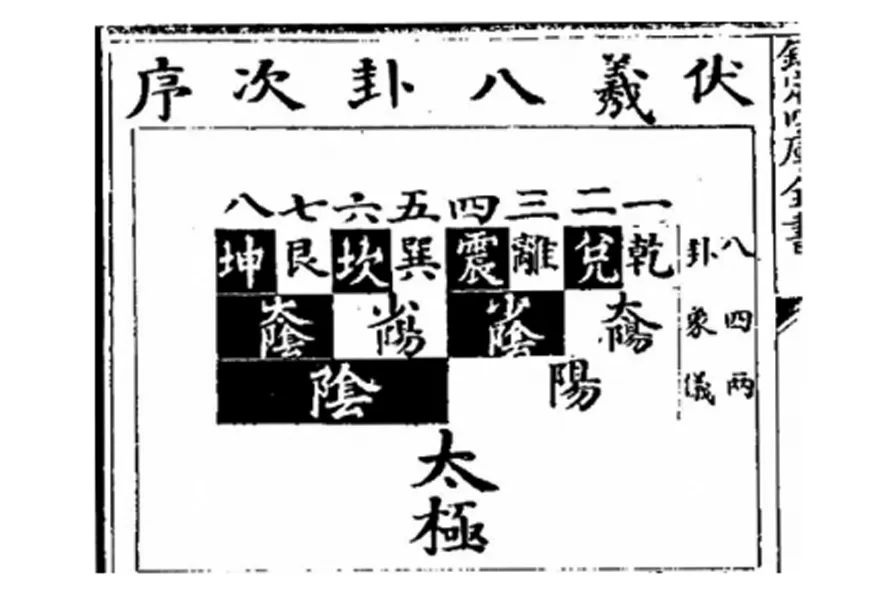

林至首先反对当时学者不以太极为本,反而惑于四象之说,从而失去卦画的根本。这一说法并非林至首创,朱熹就明确地反对四象之说。《朱文公易说》:“两仪四象之说,闽中前辈尝有为此说者,意亦窃为然,初未敢自信也。今得来示,斯判然矣。但谓两仪为乾坤之初爻,谓四象为乾坤初二相错而成,则恐立言有未莹者。盖方其为两仪则未有四象也,方其为四象则未有八卦也,安得有乾坤之名、初二之辨哉?”[2]此外,朱熹在答袁机仲的书信中也说:“且如所论两仪有曰‘乾之画奇,坤之画偶’,只此‘乾坤’二字便未稳当。盖仪,匹也。两仪,如今俗语所谓‘一变’‘一对’云尔。自此再变,至生第三画,八卦已成,方有乾坤之名。当为一画之时,方有一奇一偶,只可谓之阴阳,未得谓之乾坤也。”[3]从以上朱熹答复程迥和袁机仲的记载中可以看出,当时有许多学者认为阳仪是乾卦的初爻,阴仪是坤卦的初爻,四象是乾坤的初爻和二爻相错而形成的,这显然混淆了先太极而后两仪、四象、八卦的生成顺序,失去了伏羲画卦之本义。朱熹认为两仪就是阴与阳,阳仪之上再生一阴一阳,阴仪之上再生一阴一阳,就生成了四象,即太阳、少阳、少阴、太阴。朱熹反对乾坤初二相交形成四象的说法,有两仪时并未有四象,有四象时并未有八卦,乾坤两卦之名、初二爻的位置又如何得以区分,所以这种说法是不对的。

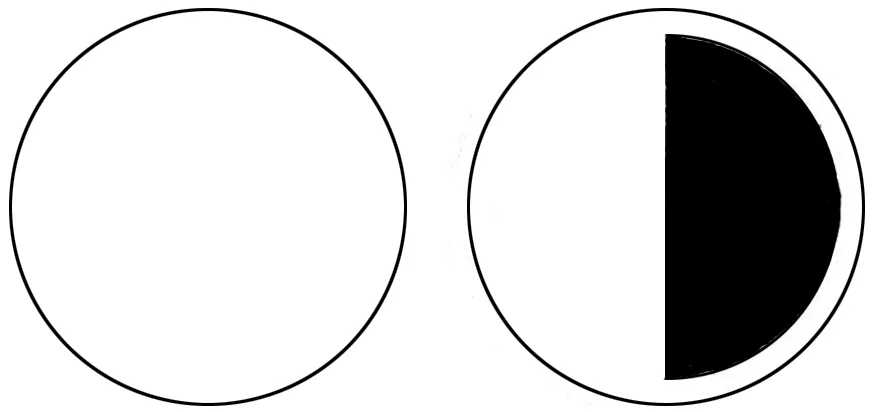

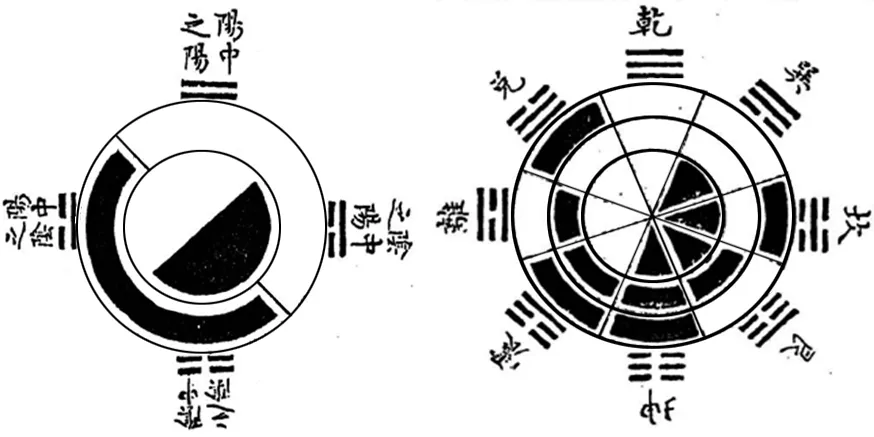

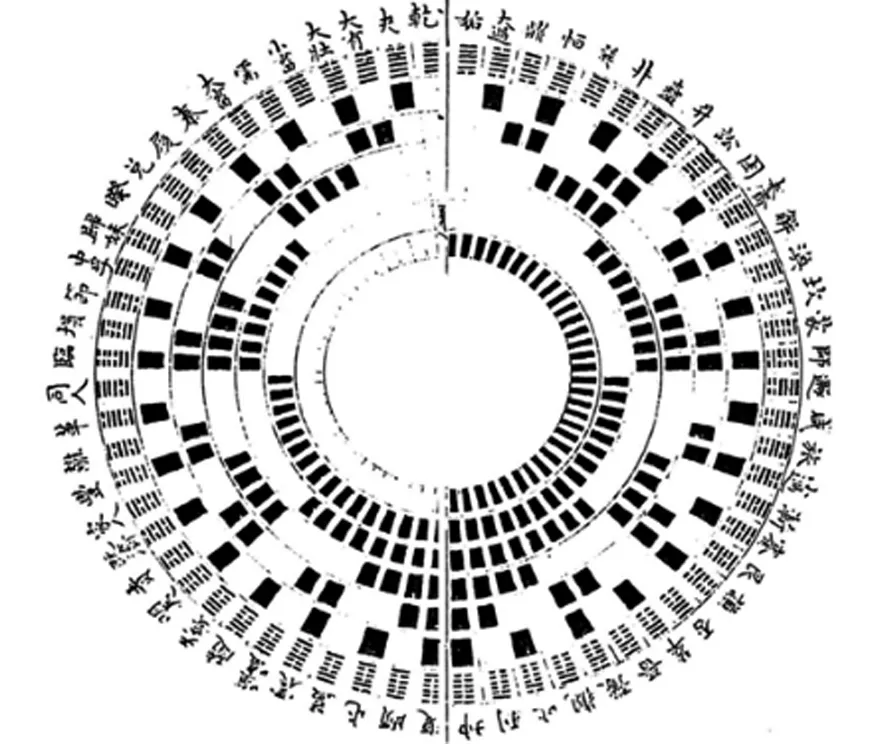

林至继承了朱熹的观点,对两仪四象之说也持否定的态度,认为其没有看到卦画本之太极,使得自太极而后两仪、四象、八卦的生成顺序混乱不清。因此,林至重新回归于卦画本身,对太极、两仪、四象、八卦以及六十四卦生成过程进行阐发。首先,林至强调太极是卦画之本。他在“太极图”下写道:“太极者,万化之本也。阴阳动静之理虽具于其中,而其肇未形焉,故曰易有太极。”[1]显然,林至认为万事万物都是从太极开始的,太极是万化之根本,混沌未分,阴阳、刚柔、奇偶、动静之理已经具于其中,但尚未开始化生成形。因此,太极是卦画之本,有太极而后有两仪、四象、八卦,八卦已具方有乾坤之名,将乾坤之爻当作两仪四象之说显然不合逻辑。朱熹也曾说太极即是理,是卦画的根本,是万事万物产生的根本。他在《通书解》中说:“合万物而言之,为一太极而一也。自其本而之末,则一理之实万物分之以为体,故万物之中各有一太极。”[4]在朱熹看来,把天地万物当作一个统一的整体,其中就是一个太极,就是一理,同时,每一具体事物也禀受了宇宙本体的太极或者理。林至继承了这种理学思想,在《易裨传·法象》列五个圆形图(见图1至图5),以体现太极之理一以贯之。清代杨方达《易学图说会通》中将林至这五幅图命名为“易有太极图”“太极一变图”“太极再变图”“太极三变图”“太极六变图”[5],也体现了林至以“太极”为画卦之根本的思想。

具体而言,林至五图展示了从太极到六十四卦生成所经历的六变:太极(图1、图5最内圈)动静生一阴一阳,产生两仪,是第一次变化(图2、图5除内圈外第一圈);两仪相交生二阴二阳,产生四象,是第二次变化(图3、图5除内圈外第二圈);四象相交生四阴四阳,也就是八卦,是第三次变化(图4、图5除内圈外第三圈);四阴四阳相交生八阴八阳,是第四次变化(图4、图5除内圈外第四圈);八阴八阳相交生十六阴十六阳,是第五次变化(图5除内圈外第五圈);十六阴十六阳相交生三十二阴三十二阳,形成六十四卦,是第六次变化(图5除内圈外第六圈)。

图1 易有太极图 图2 两仪图(太极一变图)

图3 四象图(太极再变图) 图4 八卦图(太极三变图)

图5 太极至六十四卦生成图(太极六变图)

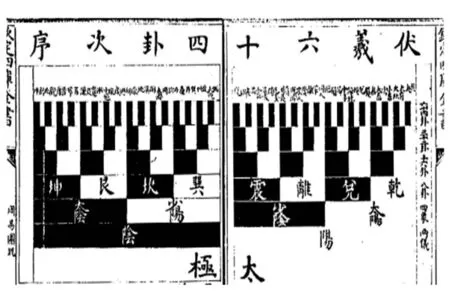

林至五图画法显然继承了邵雍的“加一倍法”,一分为二,二分为四,直至三十二分为六十四,但他采用了黑白色块的形式,这是比较特殊的。虽然将黑白与阴阳联系的思想早已有之,但在他之前并未见到过这种两仪、四象、八卦和六十四卦图的画法。朱熹在《易学启蒙》中表示太极到六十四卦的生成采用的是阴阳爻的画法,但在其《周易本义》卷首九图中,“伏羲八卦次序图”和“伏羲六十四卦次序图”就采用了黑白色块的画法(见图6、图7)。同时,《朱子语类》中也记载:“季鲁问易。龟山取一张纸画个圈子,用墨涂其半,云:‘这便是易。’此说极好。易只是一阴一阳,做出许多般样。”[6]可见,朱熹认为易就是一阴一阳,用墨涂黑的一半圆圈为阴,而空白的一半圆圈为阳。所以,林至《法象》篇五图的画法,实则是继承朱熹而来。朱熹《周易本义》中“伏羲八卦次序图”和“伏羲六十四卦次序图”,这两个横图转变为圆图,即为林至五图。

图6 伏羲八卦次序图

图7 伏羲六十四卦次序图

具体而言,将朱熹的“伏羲八卦次序图”(图6)沿正中间竖向中轴线剪开为两部分,乾至震为右半部分,巽至坤为左半部分。第一,将右半部分居于左边,以乾字方位为首,向上转动90°,形成从上到下乾一兑二离三震四排列的竖向长方形1。第二,将左半居于右边,以巽字方位为首,向上转动90°,形成从上到下巽五坎六艮七坤八排列的竖向长方形2。第三,将竖向长方形2,沿竖向中轴线转动180°,形成竖向长方形3。第四,将竖向长方形1右边线和竖向长方形3左边线等齐对接,形成长方形4。第五,将长方形4中乾外边线和巽外边线相连、震外边线和坤外边线相连,形成圆形5,再将圆形5向右转动22.5°,形成圆形6,圆形6即林至“八卦图”(图4)。可见,经过五步,朱熹的“伏羲八卦次序图”(图6)就可以演变为林至“八卦图”(图4)。同理可证,“伏羲六十四卦次序图”(图7)可以演变为林至“太极至六十四卦生成图”(图5)。

林至根据《易传》中“太极、两仪、四象、八卦”的生成顺序以及邵雍的加一倍法,转化了朱熹《周易本义》中的易图画法,加以创新,画出了极其独特的这五幅图。但林至采用黑白色块表示两仪图时,虽表明了阴阳之间的对立关系,体现了阴阳均衡的重要性,却没有很好地表现出两仪之间相互交融的关系。“仪,匹也。”一个圆形从中间分开,一半为阳,一半为阴,黑白分明,互为对立。但同时,阴阳也是相互交融的关系,只有阴阳二气相互交感才能化生万物。因此,这种画法也存在一定的不足之处,忽视了阴阳交融的重要性,但林至的这种画法仍对后世影响很大。后人在画易图时,在此基础上进行了继承和发展,丁易东《大衍索隐》、熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》、李奇玉《雪园易义》以及胡世安《大易则通》等易图都受到这种画法的影响(1)丁易东《大易索隐》中的“先天图合大衍数五十用四十九图”采用黑白色块表示两仪、四象和八卦;熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》中的“太极六十四卦圆图”也采用黑白色块表示两仪、四象、八卦至六十四卦;李奇玉《雪园易义》“古太极图”和胡世安《大易则通》三幅“古太极图”用黑白平分来表示阴阳对立,同时曲线的分法更好地体现了阴阳交融。以上提及之图参见李申、郭彧编著的《周易图说总汇》,上海:华东师范大学出版社,2004年,第919、920、929、930页。。

二、以极数本于天地之数纠图书为原之偏

宋代图书之学开始兴起,刘牧、程大昌、朱熹、蔡元定等人都对“河图”“洛书”深信不疑,并将其作为《易》之本原。黑白点的“河图”“洛书”最早见于刘牧《易数钩隐图》一书,刘牧认为,“河图”“洛书”并非人为,而是先天自然的。“河图”之数为一到九,其中一到五为五行生数,天一、地二、天三、地四分别加五,变成六、七、八、九为五行成数,是为四象,然后由四象生成八卦。他明确指出:“原夫八卦之宗起于四象,四象者,五行之成数也。水数六除三画为坎,余三画布于亥上成乾;金数九除三画为兑,余六画布于申上成坤;火数七除三画为离,余四画布于巳上成巽;木数八除三画为震,余五画布于寅上成艮,此所谓四象生八卦也。”[7]刘牧所说四象生八卦,就是用六、七、八、九四个数分别减三,得到余数三、四、五、六,然后用余数画卦得出乾、巽、艮、坤,加上居于四正位的坎、离、震、兑,八卦得以形成,而后八卦相重得出六十四卦。可见,刘牧两仪、四象、八卦、六十四卦的生成过程,根源是河洛之数的推演变化。与刘牧不同的是,朱熹将十数作为“河图”,九数作为“洛书”,认为“河洛”是天地自然之易。《系辞》云:“河出图,洛出书,圣人则之。”[8]朱熹认为这是“河洛”为《易》之本原的根据。但《系辞》也说伏羲仰观俯察以作八卦,朱熹对于这种矛盾给出的解释是,“河洛”也在伏羲仰观俯察的范围之内,“《系辞》虽不言伏羲受‘河图’以作《易》,然所谓‘仰观’‘俯察’‘近取’‘远取’,安知‘河图’非其中之一事耶?”[3]因此,在朱熹看来,八卦来源于“河图”,《系辞》中也并不存在矛盾之处。

林至并不认同“河图”“洛书”的真实性,认为“河洛”只是附会之说。他说:“虽曰‘河出图、洛出书’,初未尝曰某为图某为书也。至刘牧出《钩隐图》始以四十五为‘河图’,而五十五为‘洛书’,且以为出于希夷之所传授。始有戴九履一、左三右七、二四为肩、六八为足、纵横十五、总四十有五之说,前此未之见也。”[1]林至赞同孔颖达“河洛”出于谶纬之说,认为刘牧的“河图”“洛书”自陈抟而来,且从刘牧开始以四十五数为“河图”,以五十五数为“洛书”。林至认为圣人说《易》不出象、数、变,有象则有数,有数则有变,象则有太极生两仪四象八卦,数则有天地之数五十有五,变则有揲蓍生爻,而所谓的“河洛”之言看似巧妙,实则混淆生卦和成卦,不符合易之大道。因此,林至坚持以天地之数五十有五为根本之数,反对朱熹以河洛之数为根本之数的说法。林至《极数》篇中写道:“自有天地此数已具,曰天数五者,五奇数也;地数五者,五偶数也。曰天数二十有五,总五奇数言之也;地数三十,总五偶数言之也。凡天地之数五十有五者,合奇偶之数而言之也。”[1]可见,林至认为,《易传》明言天地之数为一到十,五个天数即五个奇数,为天一、天三、天五、天七、天九,五个地数即五个偶数,为地二、地四、地六、地八、地十。天数的总和为二十五,地数的总和为三十,所以,天地之数的总和为五十五,为数之根本,一切数都来源于天地之数五十有五,而非河洛之数。

林至进一步讨论了天地之数和大衍之数的关系,认为大衍之数本于天地之数,天地之数五十五去掉五之本体,即为大衍之数。他指出:“以大衍论之,天地之数五十有五。而大衍之数五十者,自五以下,五其本体也。一四五也,三二亦五也。自五以上,六一五也,七二五也,八三五也,九四五也,十五五也。天五无往而不在,此大衍之用,所以止于五十也。”[1]天地之数五十有五,分五行生成数,“参天两地”就是五个生数中有三个天数和两个地数。三个天数相加为老阳之数九,两个地数相加为老阴之数六。天地自然之数中,自五以下,一加四、二加三为五;自五以上,六为五加一,七为五加二,八为五加三、九为五加四,十为五加五,所以天五无处不在。天地之数去掉五之本体,得到五十就是大衍之数。所以,林至以天地之数五十五为本,大衍之数五十为用,大衍之数等易数都本于天地之数,而非河洛之数。

通过上述分析可知,朱熹和林至在“河洛”问题上有很大的分歧,刘牧、朱熹等人为何坚持“河洛”之说,背后的原因值得深思。关于“河图”“洛书”的记载,最早可以追溯到先秦时期。《尚书·周书·顾命》记载:“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”[9]《管子·小匡》记载:“昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄。今三祥未见有者,虽曰受命,无乃失诸乎?”[10]《论语·子罕》云:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”[11]这些相关的记载并未明确指出“河图”“洛书”为何,只能够推测“河图”“洛书”是珍贵的宝物,是祥瑞的象征。至汉代,孔安国、刘歆、班固、王充等人认为“河图”与八卦有关,“洛书”与《洪范》有关。但也有许多学者认为“河图”“洛书”为书,如孔颖达《周易正义》疏曰:“郑玄曰:‘《春秋纬》云:河以通乾出天苞,洛以流坤吐地符。河龙图发,洛龟书感。《河图》有九篇,《洛书》有六篇。’”[12]《后汉书·张衡列传》《隋书·经籍志》中也有明确的记载,《河图》与《洛书》为书而非图。

宋代虽是图书之学的兴盛时期,但对于河洛之说的反对也从未停止。北宋欧阳修就坚决反对以图书解易,他认为如果“河图”出而八卦之文已经完备,那么伏羲画卦就失去了意义;如果八卦尚不完备,需要人为,“河图”就不是天地自然之易,“河洛”与八卦的关系就无从谈起。在南宋,林至、杨简、叶适、赵汝楳等人都坚决反对河洛之说。如果说欧阳修的批判是从外在时间顺序相悖,认为“河图”与八卦之说相矛盾,那么林至则比较早地从内在理路对“河洛”之说辨析。他以《系辞》为根据,对河洛之数进行反驳,既然河洛之数并非数之根本,将其作为《易》之原便无从谈起。林至在此涉及到一个十分重要的问题,即天地之数与河洛之数的关系。《系辞》中明确指出天地之数五十有五,朱熹认为:“此一节,夫子所以发明‘河图’之数也。天地之间一气而已,分而为二则为阴阳,而五行造化,万物终始,无不管于是焉。”[3]综上,在林至看来,河洛之数与天地之数是截然分开的两类数,二者只有一个能作为易数之根本,而“天地之数五十有五”已然确立易数之极,故河洛之数皆非本数,更无从作为《易》之本,因而“河洛”纯属妄说。但在朱熹看来,天地之数与河洛之数并非截然分开的两类数,“河图”所载之数与天地之数相合,天地之数正是孔子为了阐明“河图”之数而作。朱熹曾说:“如鸿荒之世,天地之间阴阳之气虽各有象,然初未尝有数也。至于‘河图’之出,然后五十有五之数奇偶生成,粲然可见。”[3]可见,朱熹认为天地之间最初只有阴阳之气形成的各种象,并没有数,至“河图”出才有了数,天地之间只是一理,因此,“河图”之数与天地之数浑然一理,并无差别。所以,林至仅仅从文献学的层面,以《易传》的记载作为根本依据,拘泥于文字本身,未深究其中所含义理,也未理解朱熹河洛之学的深意。但林至能够从内在“数”的层面去分析“河洛”,仍然从反面推动了河洛之学的发展。

而宋代之后也有相当一部分学者并不赞同图书之学。明朝后期的归有光就坚决主张废除“河图”“洛书”。至清代,学者们纷纷著书立说,反对图书之学。黄宗羲《易学象数论》、毛奇龄《河洛原舛编》、胡渭《易图明辨》、黄宗炎《图学辨感》等都表达了反对黑白点“河洛”的观点。他们认为,宋代刘牧等人所说的黑白点“河洛”绝不是先秦文献记载中的“河洛”,只是刘牧根据九宫数和五行生成数自作而成。可见,“河图”“洛书”之所以产生如此大的争议,究其原因在于混淆“河图”“洛书”的名词与概念。在易学发展过程中,许多学者虽然沿用了同一名词,但其具体的内涵、外延已经发生了改变,即概念不同。特别是宋代学者所讲的“河图”“洛书”,其含义已经不同于先秦文献记载中的“河图”“洛书”,他们只是沿用同一名词,但却赋予其新的内涵与外延,重构了“河图”“洛书”的概念。在理学思潮中,宋儒对汉唐训诂注疏之风多有不满,他们在解读《周易》文本的同时,进一步找寻其内在理路,以求重构易学体系。他们以“河洛”为《周易》象数的本原,认为“河洛”是天地自然之理,把数和理融合起来,进一步深化了象与数的关系问题,有理而后有数而后有象,强调数先于象,并以此重新构建象数易学的体系。刘牧及朱熹等人言“河洛”,并非强调这就是“河图”“洛书”本来的样子,而是为了强调数的重要性,数先于象,象由数生。因此,“河洛”中的“数”具有了本原意义,他们研究“河洛”带有以“数”为本原的哲学本体论性质,意在追求先天之理。在“河洛”问题上,我们应该看到宋儒为建构象数易学的根基所做出的努力。

三、以蓍策本于阴阳均衡纠挂扐之偏

南宋时期,对揲蓍之法一直存在争议,学者们对于何为奇、何为扐、三变是否都应挂一、以过揲之数还是挂扐之数定阴阳老少等问题,有着不同的看法。朱熹曾指出:“奇者,揲之余为奇;扐者,归其余扐于二指之中。今子和反以挂一为奇,而以揲之余为扐;又不用老少,只用三十六、三十二、二十八、二十四,不知为策数,以为圣人从来只说阴阳,不曾说老少。”[6]朱熹认为揲蓍之法自孔子至唐代都没有太大的争议,反而是宋代争议颇多,其中尤以郭雍为典型。郭雍揲蓍之法主张以挂一为奇,以揲蓍的余数为扐数,而且用三十六、三十二、二十八、二十四,也就是过揲之数来确定阴阳,同时强调七八出于九六,用九六而不用七八,只有阴阳之分,而无老少之别,失去了四象之义。朱熹认为“奇”指左右手分数之后剩下的余数,“扐”指将余数勒于二指之间,“归奇于扐”则是将左右手掌分数所余之数归置于手指之间。而且,朱熹主张以挂扐之数定阴阳老少,挂扐之数五与四为奇,八与九为偶,奇者数三,偶者数二,由挂扐之数的奇偶得出六、七、八、九,从而具有阴阳老少之别。

至于三变是否都挂一的问题,朱熹《易学启蒙》中说:“若用近世之法,则三变之余,皆为围三径一之义,而无复奇偶之分。三变之后,为老阳少阴者皆二十,七为少阳者,九为老阴者一,又皆参差不齐,而无复自然之法象。此足以见其说之误矣。”[13]可见,朱熹认为大衍筮法三变都应该挂一,每一变都经过蓍草操作的四个步骤,即分二、挂一、揲四、归奇。有的学者认为只有第一变需要挂一,第二三变不需要挂一,这就变成了六扐而后挂,不符合五岁再闰之义,后两变之中的四营也变成了两营,不符合四营成易之说。同时,如果三变皆挂一,第一变的挂扐数不是五就是九,得到五的有三种情况,得到九的有一种情况,也符合径一围三之义。第二变和第三变的挂扐数不是四就是八,得到四的有两种情况,得到八的有两种情况,符合围四用半之义。阳象圆,圆者径一而围三;阴象方,方者径一而围四。老阳多而老阴少,少阴多而少阳少,阴阳均衡是自然之理。反之,如果第二变和第三变不挂一,则三变之后只有径一围三之义,而无围四用半之义,得到老阳与少阳的情况有二十七种,得到老阴和少阴的情况有二十一种,阴阳失去均衡,不符合“一阴一阳之谓道”之义。

林至揲蓍之法基本上是继承了朱熹的《易学启蒙·明蓍策》中的思想,尤其强调三变都应挂一,以符合阴阳均衡之理和天地自然之道。林至在《观变》篇中写道:“扐者以所得左手之奇数,扐于中指间也。再扐者,右手之奇数。复扐于左之食指也,此第一变也。二三复自挂一而始焉。观董生所陈毕中和一行九六,诚可见矣。苟如议者谓二三变不挂殊失再挂之义。所谓四营者,亦止于三营而已。”[1]认为“扐”指的是将左右手分数之后的余数置于左手中指或食指之间,而且三变皆应挂一,否则就失去了四营而成易之义。但与朱熹不同的是,林至主张以过揲之数确定阴阳老少,如果余三十六策,以四数之,得九为老阳;余三十二策,以四数之,得八为少阴;余二十八策,以四数之,得七为少阳;余二十四策,以四数之,得六为老阴。

此外,林至分别推算了三变皆挂一与二三变不挂一的条件下,阴阳老少可能的情形。在三变都挂一的条件下,三变为老阳的有十二种情形,三变为老阴的有四种情形,三变为少阴的有二十八种情形,三变为少阳的有二十种情形。这样,老阳与少阳之和为三十二,老阴与少阴总和为三十二,阴与阳是均衡的。反之,如果只有第一变挂一,二三变不挂一,那么第一揲挂扐不变,为五者三,为九者一。但第二三揲挂扐都是为四者三,为八者一。那么,三变为老阳的有二十七种情形,三变为老阴的有一种情形,三变为少阴的有二十七种情形,三变为少阳的有九种情形。这样,老阳与少阳相加之和为三十六,老阴与少阴相加之和为二十八,阳盛阴弱,阴阳失衡。因此,林至反对当时存在的第二三变不挂一的做法。他认为,在蓍策运算的过程之中体现出了阴阳观念,如果二三变不挂一,则失去了再扐而后挂之义,也会导致阴阳失衡。

但是即便三变都挂一,仍然存在着老阳、老阴、少阳、少阴四象不均衡的问题。林至将六十四以八分之,则老阳得八,老阴得八,为乾坤之象。震坎艮为少阳,三少阳之和为二十四,巽离兑为少阴,三少阴之和也为二十四。这是就体数而言,阴阳是均衡的,但用数却不能与体数一样阴阳各半,没有损益。他指出:“是故少则阳少而阴多者,少阴少阳均二十四,而少阳之四益于少阴,则少阳二十而少阴二十八也。老则阳进而阴退,老阴之四归于老阳,则老阳十二而老阴四也。”[1]也就是说,从用上而言,阴阳相互浸侵,产生变化。四象情形不同正是阴阳用数的体现。老则阳进而阴退,故而将老阴之四归于老阳,则三变之后得到老阳的情形有十二种,得到老阴的情形有四种。少则阴进而阳退,故而将少阳之四归于少阴,则三变之后得到少阴的情形有二十八种,得到少阳的情形有二十种。林至能够通过揲蓍之法,看到其背后阴阳之理的存在,强调阴阳之理是易的根本观念,揲蓍之法也是由阴阳之理支配的,正是因为有阴阳之理,才产生万事万物。阴阳二气既相互对待,又相互转化,阳中有阴,阴中有阳,循环往复,生生不息,但其背后的阴阳之理却是永恒的、不会变易的。

四、结语

宋代是易学返本开新的重要时期,当时象数易学研究提出诸多新观点。其中,朱熹对时人四象之说和挂扐之说进行了批评,林至在继承朱熹思想的基础上,继续追本溯源,以《易传》为依据,力图进一步纠正这些错误思想,推动易学的发展。四库馆臣评价林至之说虽有稍过之处,然切中时人解《易》之弊,能够得易道之一端,故为“至论也”。林至认为易道本于天理,出乎自然,非人之私智所能企及,撰写《易裨传》以纠正象数易学之偏,将象数易学哲理化,回归《易》之本义,以接续易道,明达天理。林至本于天地自然之理,纠卦画与揲蓍之偏,言象数不离义理,有利于我们更全面地看待象数与义理以及理学与易学的关系。

林至虽意在纠正象数之偏,但其“河洛”观本身也有偏颇之处。他沿袭汉唐以来的“河洛”观,否认黑白点“河洛”的真实性,认为“河洛”之说自刘牧才开始确立,乃是附会之说。林至看到“河图”“洛书”是由数构成,因此,他从“数”的角度否认河洛的重要性。林至没有看到河洛之数只是构成要素,而所画的河洛之图也只是表现形式,其根本目的在于阐明圣人如何以“河洛”作《易》,进而发明义理。“河洛”虽以“数”为本原,但其更以先天自然之理为最终范畴。在当时理学背景下,宋儒赋予“河图”“洛书”以新的内涵与意义,重构象数易学体系,其含义早已不同于先秦典籍的记载。可见,林至只知其一,未知其二,故而未能体会刘牧、朱熹等人“河洛”之学的深意,反对以“河洛”为《易》之原。