胶东半岛乳山地区低角度韧性剪切带几何学、运动学特征:对中国东部岩石圈减薄作用的启示*

2022-02-25郝志宣田忠华李同宇

郝志宣 金 超,2 田忠华 李同宇 文 飞

(1.河北工程大学地球科学与工程学院 河北邯郸 056038;2.河北省资源勘测研究重点实验室 河北邯郸056038;3.中国地质科学院地质研究所 北京 100037;4.中国科学院地质与地球物理研究所 北京 100029)

已有证据表明,晚中生代以来,欧亚大陆受区域规模伸展构造的影响发生大规模岩石圈拆沉,岩石圈剧烈减薄(Gao et al.,2002;吴福元,2003;Zhang,2005;Xu,2006;Tichomirowa and Köhler,2013)。在深部表现为岩石圈流变及岩浆活动异常,在浅部表现为多种构造地质现象,如大规模拆离断层、变质核杂岩等(Zhu et al.,2017;Ni et al.,2019;Liu et al.,2020)。前人对低角度拆离断层开展了广泛的研究,如辽南变质核杂岩(Liu et al.,2006,2011;Lin et al.,2011)、医巫闾变质核杂岩(李刚等,2013)、玲珑变质核杂岩(Wu et al.,2020)、江西武功山变质核杂岩(楼法生等,2002)等变质核杂岩内的低角度拆离断层,取得了重要成果,认为这些低角度拆离正断层与古太平洋板块后撤有关。

胶东半岛受中生代伸展构造影响较大,如发育了大量低角度拆离断层和变质核杂岩,包括鲁西地区区域规模的拆离断层(俞贵平等,2020)和玲珑变质核杂岩(Wu et al.,2020)。其中,玲珑变质核杂岩两侧剥露出的一系列NNE-SSW走向的低角度拆离正断层,指示NW-SE向的变质核杂岩形成于早白垩世西太平洋板块后撤引发的华北板块东部大规模伸展构造(Wu et al.,2020)。胶东苏鲁超高压变质带内的鹊山变质核杂岩也揭示了早白垩纪华北板块东部受WNW-ESE向伸展构造的影响(Xia et al.,2016)。然而,需要指出的是:1)苏鲁超高压变质带内伸展构造如何形成并影响区域构造格局?2)苏鲁地区的伸展构造在地壳深处是怎样的表现形式?3)胶东半岛邻区的伸展构造和苏鲁地区相比,是否来源于相同的动力学背景?4)苏鲁地区所发育的伸展构造是否与华北克拉通其他地区的构造一致,是否指示相同的几何学、运动学及动力学特征?以上问题仍需进行深入的构造解析工作。

本研究选取胶东半岛乳山地区大规模拆离断层中的低角度韧性剪切带作为研究对象,通过分析韧性剪切带中糜棱岩的几何学、运动学和年代学特征,揭示拆离断层的成因机制,推测伸展构造形成的动力学背景,探讨伸展构造对苏鲁超高压变质带甚至胶东半岛所产生的构造影响。结合邻区的拆离断层,探讨它们对中国东部岩石圈减薄的意义。

1 地质背景

1.1 区域地质背景

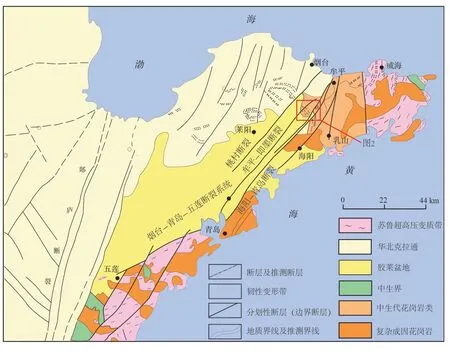

胶东半岛位于华北克拉通东南缘,主要由中生代胶莱盆地、胶北变质地块和苏鲁超高压变质带3部分组成(图1)。大部分地质学家认为烟台—五莲断裂是华北板块与苏鲁超高压变质带的分界线,同时将苏鲁超高压变质带和胶莱盆地、胶北地块两部分分割开(刘平华等,2011)。从构造上来说,胶东半岛大致存在两类构造体系,西北地区主要为元古宙胶辽吉造山带的一部分(包含太古宙基底),东南地区则属于苏鲁超高压变质带,形成于三叠纪华南向华北的俯冲作用(郑永飞,2008)。胶东半岛东部为苏鲁超高压变质带以及TTG片麻岩基底,基底之上为古元古代地层,如荆山群、粉子山群。西部则分布大量的前寒武纪基地,包括新太古代不同类型的侵入岩和表壳岩(田忠华,2021),胶东半岛岩石组成以早前寒武纪变质岩和中生代花岗岩为主。其中,胶北地块普遍出露太古代TTG片麻岩、花岗片麻岩和古元古代荆山群以及粉子山群等(刘利双等,2015;Wang et al.,2019)。苏鲁超高压变质带主要出露新元古代花岗片麻岩和残留的部分新太古代—古元古代地层(宋明春等,2020)。此外,中生代岩浆作用(主要以侏罗纪—白垩纪岩浆作用为主)普遍发育。

胶东半岛中生代以来受两次大规模的构造运动影响,第一期为三叠纪,华南板块向华北板块俯冲碰撞,形成大别—苏鲁造山带,郯庐断裂开始发育、并左行错开大别—苏鲁造山带,随后其东部拼贴至华北板块东部,成为苏鲁超高压变质带(索书田等,2000,2001)。第二期可以分为3个阶段:1)中侏罗世末,西太平洋板块开始向欧亚板块俯冲碰撞;2)早白垩纪初,由于板块俯冲碰撞形成区域性的挤压,郯庐断裂发生强烈的左行平移活动,并在华北板块东部发育多条走向与郯庐断裂大致平行的次级断裂带(朱光等,2004,2016;Zhang et al.,2015;田忠华,2021);3)早白垩世期间,西太平洋板块由于俯冲碰撞的速度过快、角度过高,板块开始后撤。板块后撤引发胶东半岛区域规模的伸展构造,导致大规模岩浆上涌并伴随金矿成矿作用,形成了一系列的构造现象(Ni et al.,2019)。

研究区位于乳山地区的王格庄镇,烟台—五莲断裂带和牟平—即墨断裂带附近,属于华北板块和华南板块接触带部位的构造杂岩带(图1)。岩石组成以古元古代荆山群和新元古代花岗片麻岩为主,被中生代花岗岩侵入。其中,中生代岩体在研究区广泛出露,例如图2中的五爪山岩体,岩性为弱片麻状中粒黑云二长花岗岩,部分发生糜棱岩化。古元古代荆山群在研究区南部被拆离剥露出地表,大部分以透镜体的形式存在于五爪山岩体、敦北山岩体以及糜棱岩带内部,岩性以黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、蛇纹石化大理岩以及长石石英岩为主,部分出现片麻理。新元古代片麻岩以玉林店岩体为主要代表,以弱片麻状含角闪石黑云二长花岗岩为主。研究区西部发育有白垩纪沉积盆地,盆地中沉积物为莱阳群,岩性以砾岩、砂岩、粉砂岩为主,其中砾岩磨圆差,分选较差,胶结性较好。

图1 大别—苏鲁造山带构造地质略图(据中国地质科学院,2004修改)Fig.1 Tectonic geology map of Dabie-Sulu orogenic belt(modified from Chinese Academy of Geological Sciences,2004)

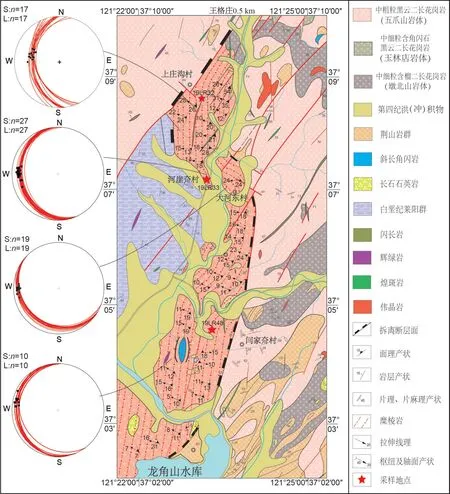

此外,研究区普遍式发育NNE-SSW向走滑断裂,推测是由郯庐断裂左行走滑形成的次级断裂带(图2)。断裂切穿了研究区北部五爪山岩体、玉林店岩体以及部分岩脉,并使其发生左行走滑运动。研究区被一条NNE-SSW走向的低角度韧性剪切带贯穿,剪切带北端始于王格庄附近,其南端延伸至龙角山水库附近(图2)。

2 野外特征及其显微特征

王格庄低角度韧性剪切带位于研究区西部,由北至南延伸11 km左右,东西宽2 km左右(图2),为一条公里级的糜棱岩带。韧性剪切带整体上为一套被强烈拉伸变形的花岗质糜棱岩,糜棱岩带上盘为白垩纪沉积盆地,糜棱岩带下盘为古元古代地层,主要岩石类型为黑云斜长片麻岩与斜长角闪岩。故此,王格庄低角度韧性剪切带也可称之为王格庄拆离断层(图2)。此外,糜棱岩带东部以及西北部还大范围分布中生代花岗岩和新元古代的花岗片麻岩。

图2 烟台王格庄镇地质简图Fig.2 Geological map of Yantai Wanggezhuang Town

经野外实地测量,糜棱岩北段的面理低角度倾向W,中段面理倾向从北到南呈SW-W-NW产出特征,其南段转为倾向W,但其拉伸线理自始至终表现为近E-W向产出的特征(图2)。

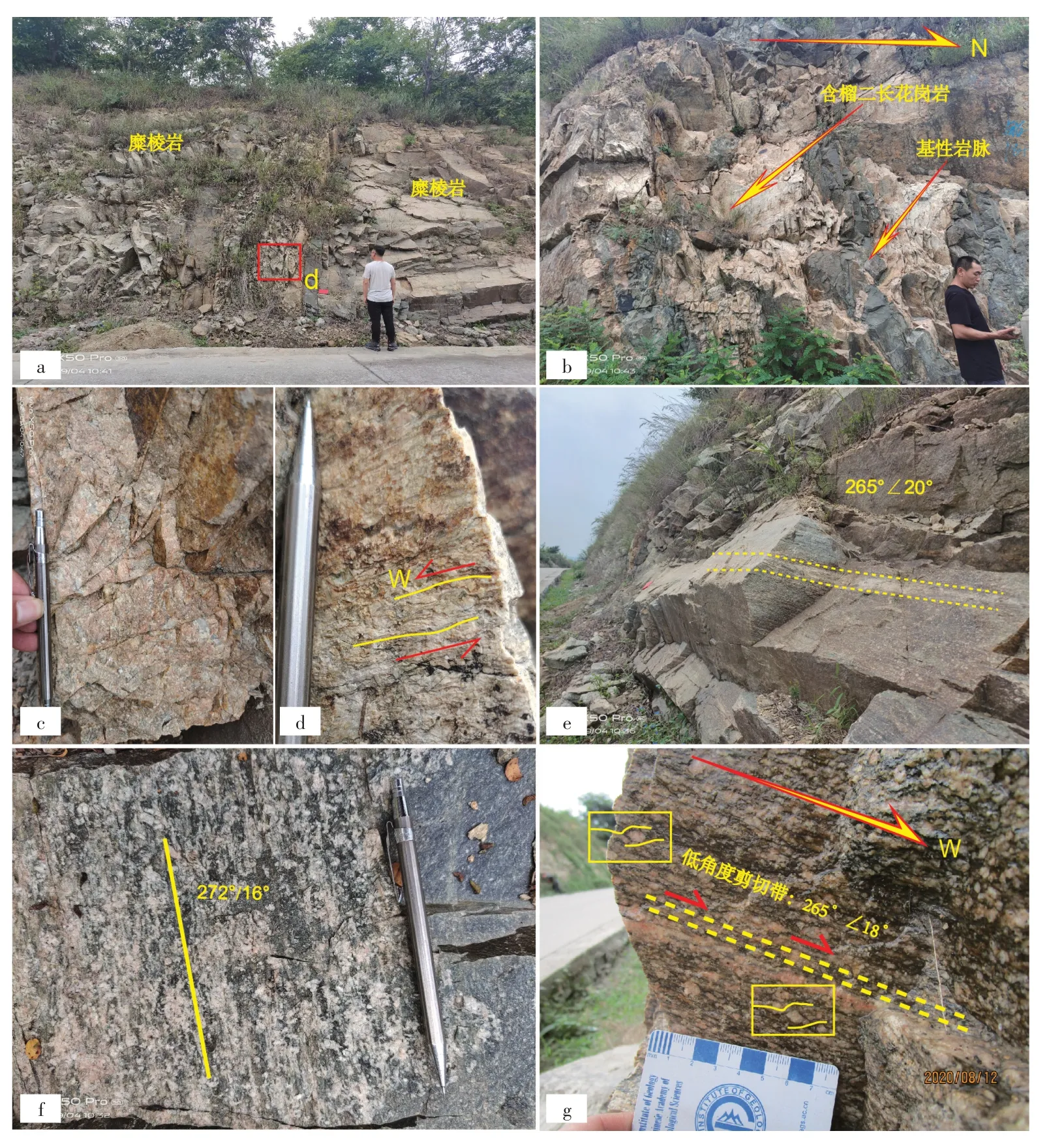

2.1 韧性剪切带北段

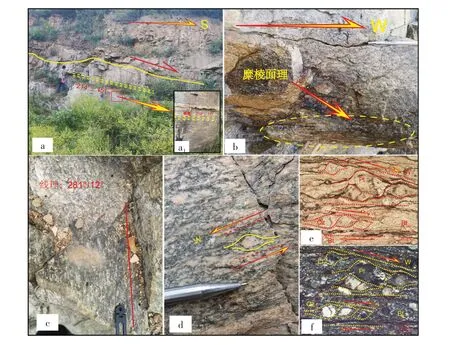

韧性剪切带北段位于河崖夼马路边(图2),露头规模较大,糜棱岩化特征明显(图3a)。总的来说,剪切带构造发育于花岗岩中,野外可见花岗糜棱岩整体被后期含榴二长花岗岩和基性岩脉侵入(图3b),含榴二长花岗岩呈脉状、伟晶质特征,并未发生变形(图3c)。但是,局部可见侵入糜棱岩中的含榴二长花岗岩已经明显糜棱岩化(图3d)。因此,含榴二长花岗岩为花岗糜棱岩的同构造变形岩脉。

糜棱岩原岩以黑云二长花岗岩为主,强烈糜棱岩化后,黑云母、长石和石英定向排列,形成清晰的面理(图3e),面理上线理极度发育,由长石、石英等矿物被定向拉伸形成(图3f)。

研究区对糜棱岩内发育的面理、线理进行了系统测量,得出其低角度倾向W,产状保持在250°∠20°左右。线理低角度倾伏向W,产状稳定在280°/15°左右。结合面理和线理指示糜棱岩近E-W向的运动学特征。

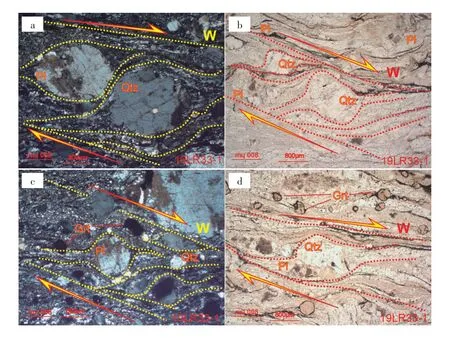

垂直面理平行线理XZ面上可见较好旋转碎斑,旋斑主体为长石为主,发育σ和δ旋斑。黑云母构成C面,与S面组成S-C组构,指示顶端指向W的剪切特征(图3g),与旋转碎斑显示的剪切方向一致。花岗质糜棱岩的显微特征指示长石和石英形成旋转碎斑(图4a),部分石英发生了动态重结晶。石英呈韧性拉张状态,长石局部呈机械破碎状态(图4b),指示剪切温度为500℃~600℃。而含榴二长花岗岩中可见石榴子石呈定向排列(图4c),石榴子石与长石石英组成的旋转碎斑指示了剪切带顶端指向西、右行剪切运动特征(图4d)。结合镜下旋斑和野外剪切运动标志(如面理、线理产状、不对称旋斑以及S-C组构)可知,剪切带表现为上盘整体向W拆离的运动特征。

图3 韧性剪切带野外露头(a);侵入糜棱岩未发生变形的含榴二长花岗岩(b);未变形的含榴二长花岗岩(c);糜棱岩化的含榴二长花岗岩(d);糜棱岩面理(e);拉伸线理(f);旋转碎斑(g)Fig.3 Field outcrop of ductile shear zone(a);intrusive mylonite undeformed garnet bearing monzogranite(b);photos of undeformed garnet bearing monzogranite(c);mylonitized eclogite bearing monzogranite(d);mylonite foliation(e);Stretch lineation(f);the mortar rotation(g)

图4 长英质矿物的显微构造(a、b);含榴二长花岗岩的显微构造(c、d)Qtz.石英;Pl.斜长石;Grt.石榴子石Fig.4 Mmicrostructures of felsic minerals(a,b);the microstructures of the eclogite-bearing monzogranite(c,d)

2.2 韧性剪切带中段

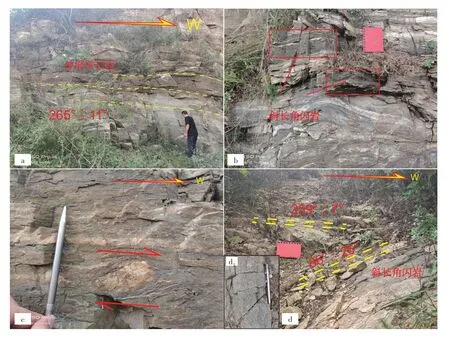

王格庄韧性剪切带的中段出露于大河东村附近(图2),露头南北延伸约100 m,糜棱岩厚度为6 m。该处糜棱岩带近NW-SE走向,原岩也为黑云二长花岗岩,露头上可见清晰的低角度糜棱岩剪切面(图5a)。

在糜棱岩的韧性变形过程中,石英被拉长,形成了透入性的小型石英脉体以及成层排列的近于平行的丝带状石英等糜棱面理构造(图5a1、图5b),面理上发育稳定的线理(图5c)。值得一提的是,该处与北段糜棱岩的面理产状不一致。面理产状由北段的低角度倾向W转为低角度倾向SW,它们的矿物拉伸线理均为近E-W向,低角度倾伏向W(219°∠17°,280°/14°)指示了低角度近E-W向的韧性剪切运动。

该处糜棱岩发育平行线理垂直面理的长石石英矿物集合体,为近E-W向剪切作用下形成旋斑构造(图5d)。糜棱岩显微特征显示:黑云母呈条带状形成C面,与S面组成S-C组构,长石和石英形成典型的旋转碎斑结构,两者共同指示了顶端向西的伸展剪切运动(图5e、图5f)。

图5 韧性剪切带野外露头,a1为伸展剪切面(a);糜棱面理构造(b);糜棱岩线理(c);旋转碎斑(d);为糜棱岩显微构造(e、f)Pl.斜长石;Qz.石英;Bt.黑云母Fig.5 Field outcrop of ductile shear zone,a1 is the extensional shear plane(a);mylonitic foliation structure(b);mylonite lineation(c);Rotate the mortar(d);the rotating plaque microstructures in mylonites(e,f)

由此得出,该处糜棱岩低角度倾向WS,整体表现为上盘向西拆离的运动特征。

2.3 韧性剪切带南段

韧性剪切带南段位于闫家夼村附近(图2),南北长约2 km,东西宽约1.5 km,剖面厚度为6 m左右。韧性剪切带露头岩性主体为花岗糜棱岩,可见呈夹层状、团块状出现的古元古代斜长角闪岩捕掳体(图6a、图6b)。

糜棱岩露头上可见清晰的伸展剪切面,该处糜棱岩面理总体表现为低角度倾向W(265°∠11°),面理上可见长英质矿物形成拉伸线理(图6a),拉伸线理低角度倾伏向W(275°/8°)。长石石英形成旋转碎斑,指示剪切带为顶端向西的伸展剪切运动(图6c)

需要指出的是,剪切带局部可见发育倾向相反的糜棱岩面理,其下方为斜长角闪岩的捕掳体(图6d),并且,斜长角闪岩已经出现片麻理(图6d1)。是否因为捕掳体使糜棱岩产状发生了改变,还需要进一步讨论。

图6 糜棱岩野外露头(a);斜长角闪岩夹层(b);旋转碎斑(c);斜长角闪岩捕掳体,其中d1为斜长角闪岩的片麻理(d)Fig.6 Field outcrop of mylonite(a);amphibolite intercalation(b);rotate the mortar(c);amphibolite xenoliths,d1 is gneisses of plagioclase amphibolite(d)

3 样品采集及分析方法

3.1 样品采集

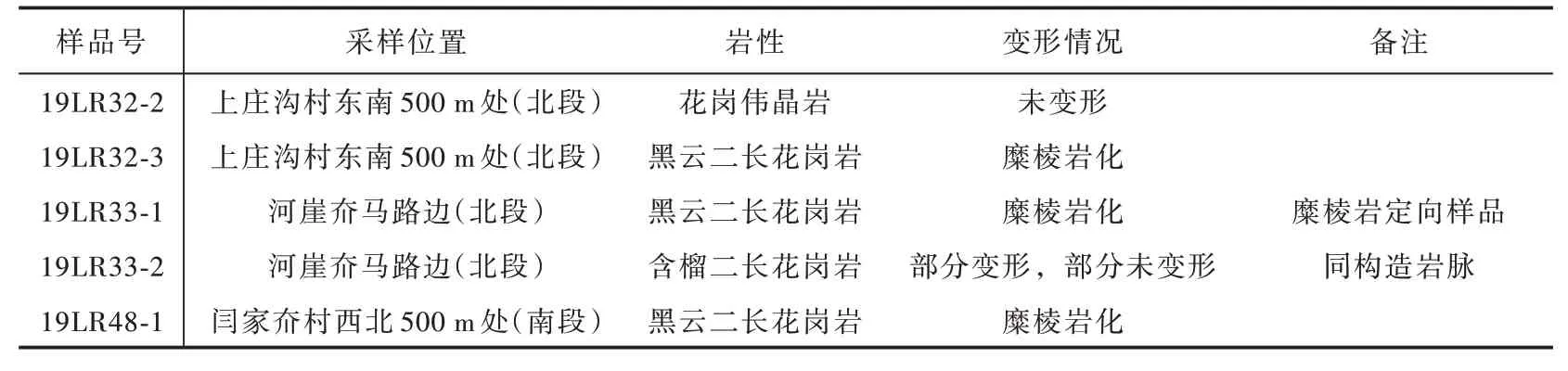

样品采自韧性剪切带的不同部位(表1)。样品19LR32采自韧性剪切带北段上庄沟村东南500 m处,其中,样品19LR32-2为侵入到糜棱岩中并未发生变形的花岗伟晶岩,样品19LR32-3岩性为黑云母二长花岗岩。

表1 野外样品采集统计表Table 1 Statistics of field sample collection

19LR33均采自韧性剪切带北段河崖夼马路边,样品19LR33-1为糜棱岩的定向样,岩性为黑云二长花岗岩。样品19LR33-2为呈脉状侵入到早期黑云二长花岗岩中,局部发生糜棱岩化的含榴二长花岗岩。

样品19LR48采于韧性剪切带南段闫家夼村西北500 m处,为韧性剪切带边部的糜棱岩样品。

3.2 分析方法

所有样品锆石在河北省区域地质矿产调查研究所实验室完成分选。样品被破碎至适当粒级,经清洗、烘干和筛选,在双目镜下挑选足量完整的锆石晶体进行制靶。首先,对制备完成的锆石靶进行锆石颗粒透射光和反射光显微照片的拍摄,以便了解锆石颗粒含包裹体和表面裂纹发育的情况。然后利用拉曼光谱确定锆石颗粒包裹体的种类,实验分析仪器为中国地质科学院地质研究所的JSM-561LV型扫描电镜。最后,将锆石靶镀金,观察锆石的内部结构,并进行阴极发光图像(CL)采集。CL图像拍摄于北京锆航领航科技有限公司,仪器型号为FEIPHILIPSXL30SFEG,实验每2 min扫描一次,加速电压为15 kV,电流为120 μA。

在北京快科赛默科技有限公司完成锆石U-Pb年龄测试,仪器为串联四级杆电感耦合等离子体质谱(由安捷伦公司生产的AgilentICP-MS/MS8900),搭载准分子激光剥蚀系统NewWave NWR 193UC(ESI公司)。ICPMS参数设置为:RF功率为1 500 W;等离子气为Ar,流速为15 L/min;辅助气为Ar,流速为1 L/min;补偿气为Ar,流速为0.95 L/min;采样深度为5.6 mm。激光剥蚀过程的载气为He、N2(2.5 mL/min流量)为补偿气以调节灵敏度,两者混合后进入ICP。仪器预热完成后,开始测试样品。采用软件Iolite(澳大利亚墨尔本大学同位素研究组开发)分析处理离线数据,ComPbCorr#3.18程序(由Andersen于2002年开发)进行普通Pb的校正。

4 样品分析结果

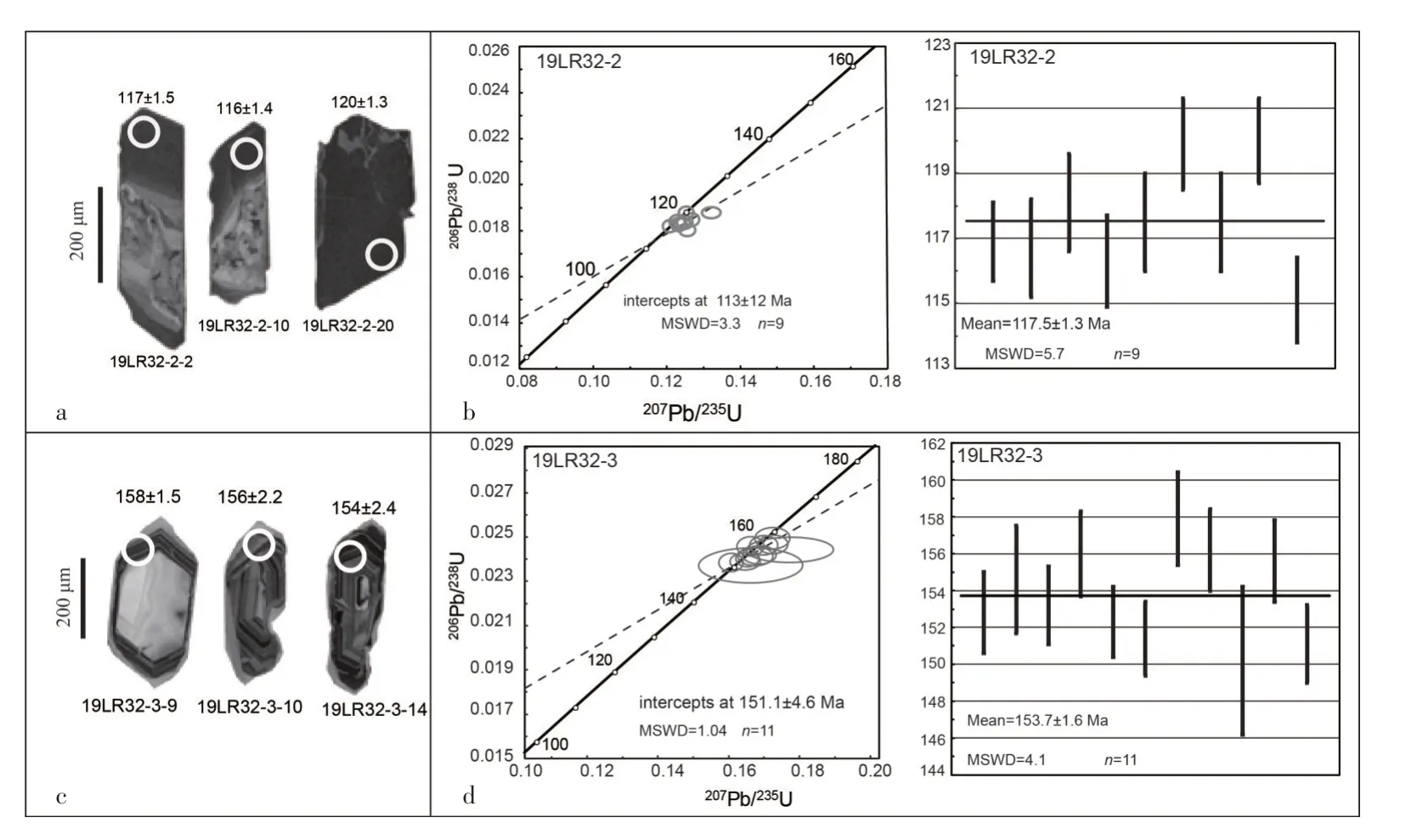

样品19LR32-2中锆石大多呈柱状且自形,少数的表面发育裂纹,锆石晶体多为300~400 μm(图7a)。变质锆石的核部有明显的残留岩浆环带,多数锆石变质边与残留锆石有明显的接触界线,少数锆石可能因蜕晶质化作用而致晶体表面模糊不清。对其中9颗锆石微区定年结果如图7b所示。锆石U和Th的含量变化较大,但Th/U比值变化范围较小,基本位于0.3~0.6。9个年龄点部分位于谐和线以下,可能为Pb丢失,它们的上交点年龄为113±12 Ma,加权年龄为117.5±1.3 Ma(图7b)。

样品19LR32-3中锆石大多呈长柱状,晶体自形或半自形,大多数锆石晶体有清晰的振荡环带结构,振荡环带较窄,锆石的颗粒多为300~400 μm之间(图7c)。11颗锆石微区分析定年结果如图7d所示。锆石U和Th的含量变化较大,Th/U比值波动较大,大部分位于0.2~0.5之间。其中,个别样品最高可达0.88,最低可至0.14。11个年龄点基本位于谐和线附近,它们的上交点年龄为151.1±4.6 Ma,加权年龄为153.7±1.6 Ma(图7d)。

图7 样品19LR32-2锆石CL特征和年代学特征(a、b);样品19LR32-3锆石CL特征和年代学特征(c、d)Fig.7 The zircons CL feature and geochronological feature of the sample 19LR32-2(a,b);the zircons CL feature and geochronological feature of the sample 19LR32-3(c,d)

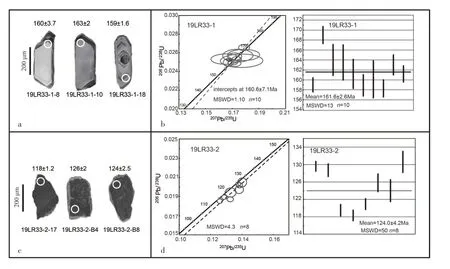

样品19LR33-1中锆石大多呈长柱状、不规则粒状,振荡环带清晰且较窄,有明显的分带特征,颗粒多为300~400 μm(图8a)。10颗锆石微区分析定年结果如图8b所示。锆石U和Th的含量变化较大,Th/U比值变化较为稳定,大部分集中在0.2~0.5范围内,个别样品高达0.88。10个年龄点基本处在谐和线上(图8b),它们的上交点年龄为160.6±7.1 Ma,加权平均年龄为161.6±2.6 Ma。

样品19LR33-2中锆石呈不规则粒状,部分的表面发育裂纹,颗粒为200~300 μm,少数振荡环带清晰,部分可能因蜕晶质化作用而致表面模糊不清。锆石核部颜色较暗且形状规则,变质边部颜色相比核部较亮且狭窄(图8c)。其变质特征可与19LR32-2相比。8颗锆石微区分析定年结果如图8d。U和Th的含量变化范围较大,个别样品中U含量最高可达9 370×10-6,最低为4 770×10-6。Th/U比值除个别样品外,变化较为稳定,大部分集中在0.2~0.5范围内。8个年龄点部分处于谐和线以下(图8d),其大致年龄在130~120 Ma之间,加权平均年龄为124.0±4.2 Ma。

图8 样品19LR33-1锆石CL特征和年代学特征(a、b);样品19LR33-2锆石CL特征和年代学特征(c、d)Fig.8 The zircons CL feature and geochronological feature of the sample 19LR33-1(a,b);the zircons CL feature and geochronological feature of the sample 19LR33-2(c,d)

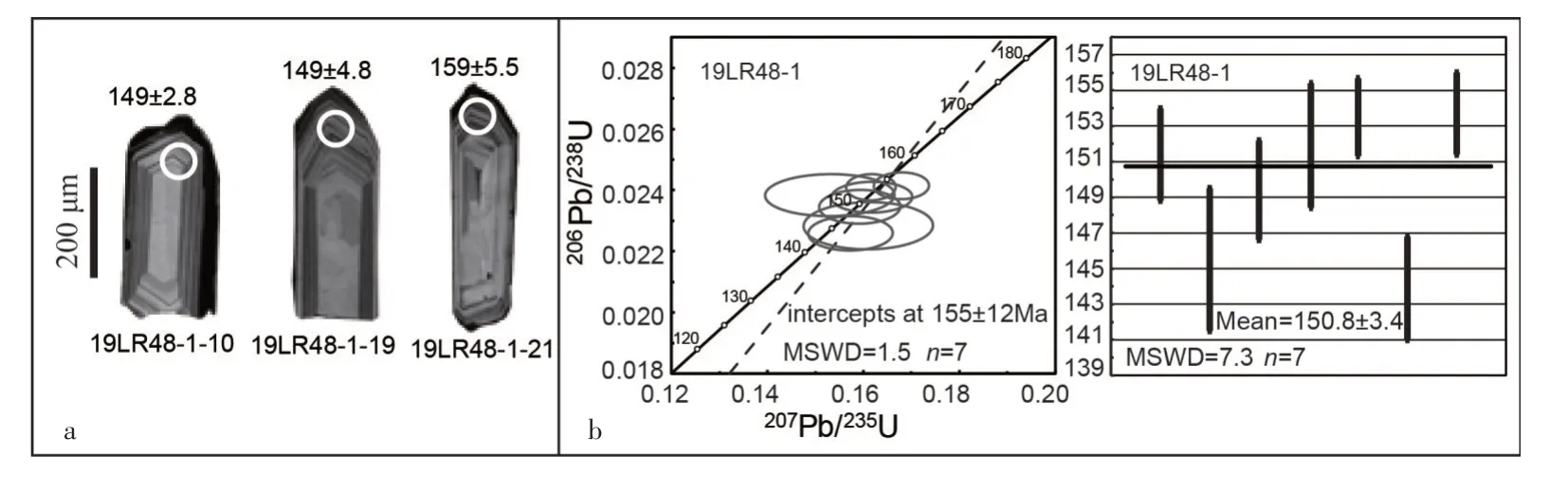

样品19LR48-1中锆石晶体呈长柱状,形状较为规则,可见明显的振荡环带结构,具有相对中等发光效应(灰白色)。晶体多为自形,颗粒大小较为统一,为300~400 μm(图9a)。7颗锆石微区分析定年结果如图9。锆石U和Th的含量变化较为稳定,但比值变化较大,最高为0.98,最低为0.22。7个年龄点均处于谐和线附近(图9b),它们的大致年龄在155±12 Ma之间,加权平均年龄为150.8±3.4 Ma。

图9 样品19LR48-1锆石CL特征(a);样品19LR48-1年代学特征(b)Fig.9 Zircon CL characteristics of sample 19LR48-1(a);19LR48-1 chronological characteristics of sample(b)

综上所述,样品19LR32-3、19LR33-1以及19LR48-1的测年结果显示,该区域岩浆活动开始于中侏罗世末(161 Ma)、并持续到150 Ma,与胶东半岛地区伸展作用之前的构造热事件年龄一致。

样品19LR32-2、19LR33-2的测年结果显示,在124~117 Ma期间,韧性剪切带处于伸展剪切作用阶段。

5 讨 论

5.1 低角度韧性剪切带运动学特征

低角度韧性剪切带与周围岩石的空间组合特征,以及它本身所表现出来的构造特征可以清晰地反应拆离断层的几何学特征和运动特征。低角度韧性剪切带作为拆离断层中部的韧性流变层,以出露强烈糜棱岩化的岩石为特征。拆离断层的上盘为半地堑盆地,下盘为深成的变质杂岩体和古老的变质基底。三者共同组成了拆离断层特有的3层结构(楼法生等,2002)。

王格庄韧性剪切带较为完整的展示了大型拆离断层的中部韧性流变层。前人认为王格庄韧性剪切带是鹊山变质核杂岩拆离断层的南段,其上盘充填半地堑伸展盆地中晚白垩世莱阳群和古元古代基底,下盘为太古代深变质杂岩胶东群和中生代花岗岩(Xia et al.,2016),并且指出,发生韧性变形的为新太古代的胶东群。然而,我们对研究区进行了为期3年的填图工作发现,研究区岩性主要为中生代花岗岩(弱片麻状黑云二长花岗岩),古元古代荆山群地层仅以透镜体形式出现。因此,王格庄韧性剪切带主要发育在花岗岩中,并非太古代胶东群。

王格庄剪切带上盘为白垩纪沉积盆地,以沉积砾岩为主。下盘为古老的变质基底和中生代的花岗岩。变质基底包括古元古代的荆山群、新元古代片麻岩,部分地区可见太古宙基底残片。需要指出的是,在韧性剪切带中有古元古代荆山群的捕掳体,且局部已经出现糜棱岩化现象。

Wu et al.(2020)对玲珑变质核杂岩的研究发现:玲珑变质核杂岩受低角度倾向NW的焦家拆离断层、低角度倾向SE的招平拆离断层控制。其中,两条拆离断层有共同的下盘,为晚侏罗世玲珑岩体和早白垩纪侵入岩,韧性剪切带发育在玲珑岩体中。焦家拆离断层上盘为新生代沉积岩和太古代胶东群,招平拆离断层上盘为粉子山群、胶东群和栾家河岩体。

类似的还有五莲变质核杂岩(Ni et al.,2013)、辽南变质核杂岩(Liu et al.,2005)。其中五莲拆离断层分隔了上盘未遭受深变质的粉子山群、早白垩世的诸城盆地和下盘苏鲁超高压变质带的超高压变质岩(Ni et al.,2016)。而辽东半岛的辽南变质核杂岩,韧性剪切带的下盘以太古宙的TTG片麻岩为主,被后期侏罗纪和白垩纪的花岗岩侵入,上盘出露新元古代和古生代的沉积岩(Ji et al.,2015;Liu et al.,2017)。

王格庄韧性剪切带西侧以白垩纪盆地和上沟庄村右行走滑断层为界(300°∠72°)(图2),东侧以低角度糜棱岩正断层与中粗粒二长花岗岩(五爪山岩体)为界(280°∠32°),局部可见古元古代荆山群地层。韧性剪切带走向从北到南呈W-SW-W-NW-W变化特征,拉伸线理为低角度近E-W(~280 °)向倾伏(0~20°),指示区域NNE-SSW向伸展剪切作用。此外,剪切带东北部分布一系列NNE-SSW向脆性断层,其走向与剪切带近乎平行。大河东村附近的左行走滑断层(285°∠60°),切穿了韧性剪切带和同构造变形的含榴二长花岗岩(前文已述),表明剪切带经历了由韧性变形向脆性变形发展的伸展剪切过程。

剪切带整体产状比较稳定。需要指出的是,剪切带南段地区,局部产状较为复杂。糜棱岩面理整体低角度倾向W,但是部分区域发育倾向E的糜棱岩面理。通过野外详细观察这些倾向东的糜棱岩面理,发现其底部通常发育有斜长角闪岩捕掳体。由于斜长角闪岩比花岗岩的能干性强,在近东西向伸展过程中,在透镜状捕掳体的两侧分别产生倾向相反的韧性流变层,造成其局部发育有倾向东的糜棱岩面理。

总的来说,王格庄韧性剪切带表现为面理产状整体一致,局部多变的构造特点,拉伸线理呈近E-W(~280°)向产出,各类运动学标志指示其顶端指向西的运动学特征。结合糜棱岩带宏观、微观构造特征显示其形成于区域规模WNW-ESE向伸展构造体制,与五莲变质核杂岩(Ni et al.,2019)、玲珑变质核杂岩(Wu et al.,2020)等具有相同的伸展剪切方向。

5.2 动力学来源

对王格庄韧性剪切的定年结果显示,糜棱岩的原岩年龄为160~153 Ma,指示研究区岩浆活动发生于晚侏罗世末,韧性剪切作用则发生在岩浆侵位完成后。研究区可见同构造变形岩脉(含榴二长花岗岩),含榴二长花岗岩局部显示糜棱岩化,局部侵入到糜棱岩中,其年龄为124 Ma暗示糜棱岩形成时代大约为120 Ma左右。侵入糜棱岩的伟晶岩脉年龄为117 Ma,且未发生变形,进一步暗示糜棱岩发育于该时代之前,说明此时韧性剪切作用停止。此外,剪切带北部被一系列近乎平行剪切带的NNE向脆性断层切割,这些断层可能为郯庐断裂(Zhu et al.,2004)的分支断裂,指示117 Ma之后不久,剪切带已经到达中-上地壳层次,发育脆性断裂。由此得出,王格庄韧性剪切带主要经过两个伸展构造阶段:1)晚侏罗世末—早白垩世,研究区大量侵入岩经历中上地壳尺度(15~20 km)韧性变形,主要以韧性拆离作用为主;2)120~117 Ma之后,大量糜棱岩拆离至地壳浅部层次开始经历脆性域变形作用,并受后期走滑断层强烈改造。

王格庄韧性剪切带的测年结果与胶东半岛类似的伸展构造年龄大致相符。如鹊山变质核杂岩用鹊山岩体的侵位年龄162~155 Ma指示伸展作用开始之前的岩浆活动,再结合侵入鹊山岩体但未发生变形的院格庄岩体的锆石定年和黑云母40Ar/39Ar定年确定其快速剥露的时代为135~113 Ma之间(Xia et al.,2016)。而玲珑变质核杂岩则利用侵入玲珑岩基内发生变形和未发生变形的岩脉锆石进行定年,得出其岩浆活动时代为163~150 Ma,韧性剪切带在137 Ma开始递进剥露,于123 Ma完成剥露,随后以脆性断裂为主(Wu et al.,2020)。

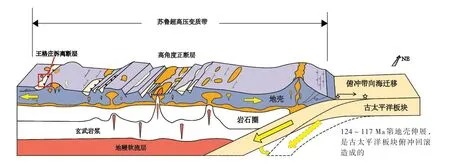

朱日祥等(2019)对西太平洋板块俯冲与华北克拉通的破坏研究指出,西太平洋板块俯冲后撤开始于140 Ma,于130~120 Ma期间,板块后撤速率达到最大,华北克拉通达到破坏峰期。同时,华北克拉通破坏峰期引发了强烈的伸展活动,在华北克拉通内部及边缘表现为变质核杂岩、裂谷盆地等构造现象,而伸展构造所指示的应力方向、伸展峰期与岩浆活动起始时间的空间变化关系等因素与西太平洋板块后撤的运动模式一致(朱光等,2021)。而王格庄韧性剪切带的构造表现形式、应力方向、伸展剪切时代(~120 Ma)等因素,与华北克拉通的破坏表现一致。所以,其形成演化的动力也来源于西太平洋板块后撤(图10)。

图10 板块俯冲及构造剖面图(据Li et al.,2014修改)Fig.10 Plate subduction and tectonic profile(modified after Li et al.,2014)

除此之外,相比于华北克拉通其他地区的伸展构造,如华北板块北部的泛贝加尔—鄂霍次克带晚中生代伸展构造(黄始琪等,2016)、松辽盆地基底穹隆及断陷变质核杂岩(Zhang et al.,2000)、华北板块西部陆内造山带中发育的北京云蒙山变质核杂岩(陈印,2014)、喀喇沁变质核杂岩(林少泽等,2019)、大水峪韧性剪切带(张慧等,2018)等伸展构造,均指示了与胶东地区剪切带相同的几何学、运动学特征(表2),即破坏顶峰时代为130~126 Ma、NW-SE向的伸展构造,形成于西太平洋板块后撤引发的华北东部地壳区域伸展作用(Lin and Wei,2020)。

表2 不同变质核杂岩的相关因素统计表Table 2 Statistical table of related factors of different metamorphic core complexes

5.3 大地构造意义

晚侏罗世,西太平洋板块向欧亚板块斜向俯冲,华北克拉通东部形成挤压环境,整个中国东部区域隆升,发育逆冲推覆构造和大型走滑断层(如郯庐断裂),地壳深部岩浆上涌。早白垩世期间,西太平洋板块由俯冲转为后撤,形成伸展环境,促使地壳拉张减薄,在地壳浅部发育裂谷盆地、断陷盆地、走滑断层以及变质核杂岩等伸展构造,为壳源、幔源含矿流体的成矿提供了容矿、导矿的必要条件;深部表现为多源岩浆活动,地幔岩浆上涌至中-下地壳,加热地壳使其部分熔融,促使壳—幔源岩浆的混合熔融以及物质交换,改变了岩石圈的物质组成。伸展剪切作用下,地壳深部岩浆发生韧性变形,改变了岩石圈的结构。另外,西太平洋板块的俯冲、后撤过程,华北克拉通东部构造应力由挤压转为伸展,两次的构造叠加,改变了华北板块东部的构造格局,类似的观点前人也有描述(Zhu et al.,2017)。因此,未来华北克拉通东部的相关研究工作,应该充分考虑到伸展构造所产生的构造扰动。

6 结 论

山东乳山地区王格庄镇韧性剪切带的野外地质调查以及系统的室内研究工作,本文得出以下结论:

(1)王格庄韧性剪切带原岩为花岗岩,低角度糜棱岩带面理产状低角度倾向西,面理上线理低角度倾伏向西偏北(~280 °),结合旋斑构造等运动学标志,指示自东向西的伸展运动;糜棱岩带局部因捕掳体的存在,表现为面理朝东,低角度向东拆离。

(2)岩石学、几何学、运动学以及显微构造等分析得出剪切带形成于WNW-ESE向区域伸展构造作用,结合年代学的数据分析得出,剪切带在124~117 Ma为韧性变形阶段,经历了中-上地壳的韧性拆离和地壳浅部层次脆性域的伸展两个阶段。综合分析其构造模式,可与区域上的伸展构造相对比,其形成演化的动力来源于西太平洋板块后撤。

(3)晚中生代的伸展构造在地壳的不同层次均产生了影响,引发了大规模的岩石圈减薄,改变了整个胶东半岛以及华北板块东部的构造格局。

致 谢本文写作过程得益于中国地质科学院地质研究所王伟老师耐心认真地指导;野外样品采集、室内实验室工作以及相关数据的处理得到了硕士研究生段瑞涵、朱浩忠、张书凯、田野等同学的帮助,在此一并感谢。