峨眉山大火成岩省对四川盆地油气储层的控制作用研究*

2022-02-25杨鹏成陈新伟苑保国赵学钦程晓敢陈汉林

杨鹏成 杨 光 陈新伟,3 苑保国 赵学钦 程晓敢 陈汉林

(1.教育部含油气盆地构造研究中心 杭州 310027;2.中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院 成都 610059;3.构造成矿成藏国土资源部重点实验室,成都理工大学地球科学学院 成都 610059;4.西南科技大学环境与资源学院 四川绵阳 621010)

四川盆地是世界上最早发现天然气的地区,多年以来人们对盆地内部石油地质条件研究表明四川盆地具备优质的油气成藏条件,具有丰富的油气资源,是我国大型含油气盆地(邓康龄,1992;李小地,1994;安作相,1996;杨晓萍等,2005;魏国齐等,2019)。四川盆地油气藏发育具有多期次性,储层普遍致密化,深埋作用导致四川盆地以天然气为主,呈现早期聚集晚期成藏的基本特点(王金琪,2004;魏国齐等,2019)。

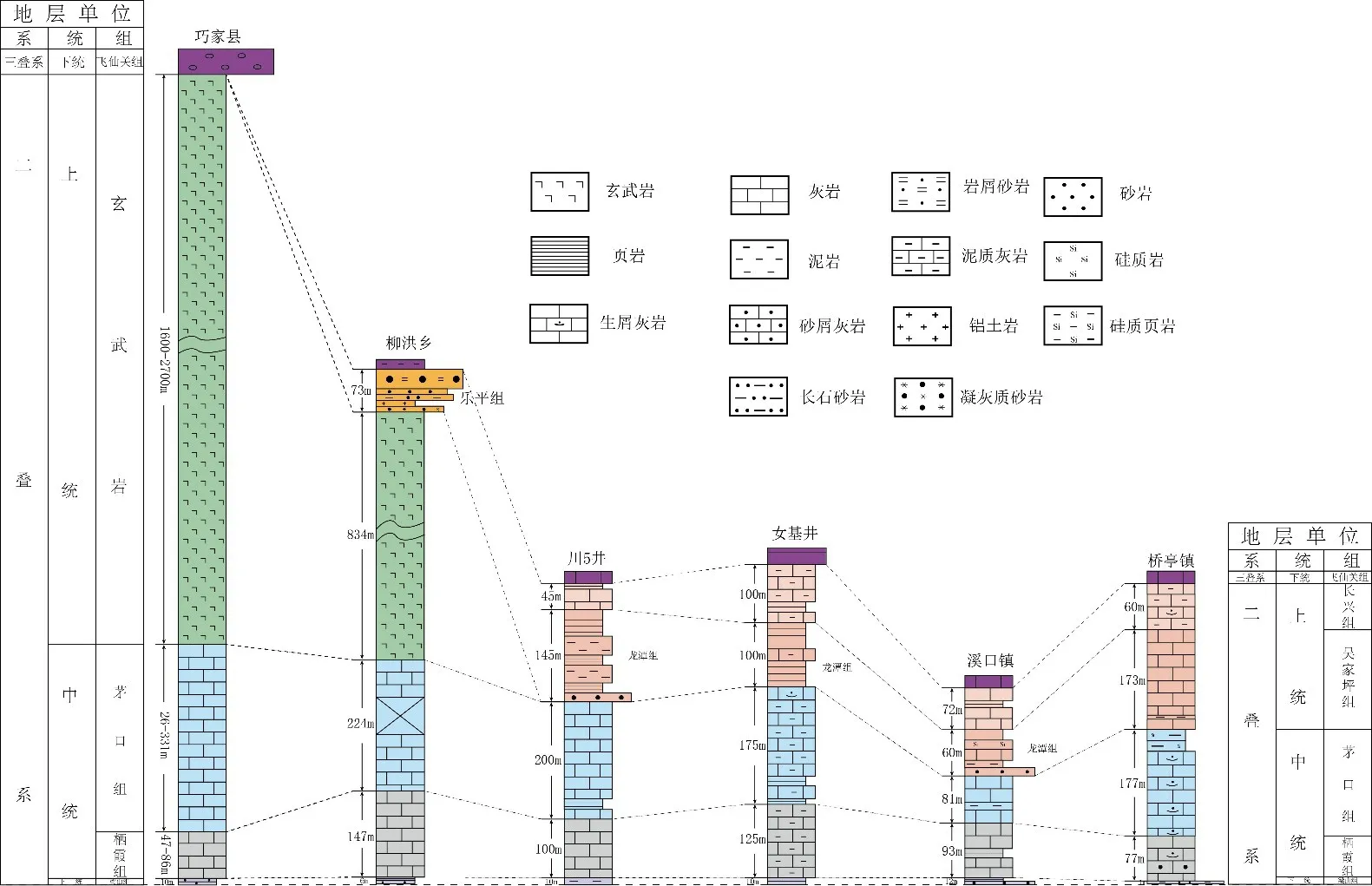

发生于上扬子地区的中-晚二叠世之间的峨眉山地幔柱事件造成了扬子板块西缘地壳快速差异抬升,随后喷发出巨量的玄武岩,形成了近菱形分布(图1),出露面积达25×104km2的峨眉山大火成岩省(Emeishan Large Igneous Province,以下简称ELIP),是中国华南地区一次非常重要的地质热事件(何斌等,2005)。由于峨眉山地幔柱隆升,ELIP下伏茅口组顶部受到区域性的差异剥蚀和风化淋滤作用形成岩溶地貌,随后喷发的峨眉山玄武岩覆盖在茅口组之上,与下伏地层呈不整合接触。茅口组发育风化壳岩溶型储层,已获得高产工业气流,是四川盆地重要的油气勘探层位,具有较大的油气勘探潜力(肖笛等,2014;胡东风,2019;Hu et al.,2021;Zhu et al.,2021)。近年来,随着ELIP的火山岩研究的不断深化和勘探深入,火山岩作为储层逐渐被人们所熟知,并不断在火山岩中发现大规模的油气储藏,已成为四川盆地油气勘探领域(田景春等,2017;罗冰等,2019;马新华等,2019;Ma et al.,2019;文龙等,2019;刘冉等,2021)。

图1 峨眉山大火成岩省区域概况图(据He et al.,2003;Ali et al.,2005;Zhu et al.,2017修改)Fig.1 The regional general map of Emeishan Large Igneous Province(modified from He et al.,2003;Ali et al.,2005;Zhu et al.,2017)

前人虽然对于峨眉山地幔柱活动对茅口组储层影响和ELIP内部的火山岩作为储层已开展了较多的研究,但是地幔柱活动还将影响后期的沉积作用发生和地幔柱外围地区的构造格局,这些作用也将影响到盆地内部储层发育。因此,本文在梳理前人相关研究的基础上,重点剖析峨眉山地幔柱活动对四川盆地二叠系油气储层的控制作用,期望对四川盆地二叠系油气储层的发育特征和成因有一个更为系统的认识。

1 地质概况

四川盆地经历了十分复杂的构造演化过程,显生宙以来以四川盆地及周缘地区为主体的上扬子地区经历了多次陆内伸展和挤压的大地构造背景转换(魏国齐等,2019)。晚古生代时期盆地整体为碳酸盐岩台地环境,构造活动相对稳定,形成厚度巨大的碳酸盐沉积体。但是,在中-晚二叠世时期,上扬子西南缘地区发生了强烈的火山作用事件,喷发巨量峨眉山玄武岩,形成出露面积达25×104km2的峨眉山大火成岩省。峨眉山大火成岩省的形成机制,主要认为是由于地幔柱隆升造成的(He et al.,2007;李宏博,2012;徐义刚等,2013)。另有部分学者对会东大桥剖面出露的基性水下岩浆沉积体及大理地区出露的火山层序研究表明:初始火山活动发生在深海环境中,并未造成火山活动开始前的地壳穹隆(Peate and Bryan.,2008;Zhu et al.,2014),曾对地幔柱模型提出质疑。

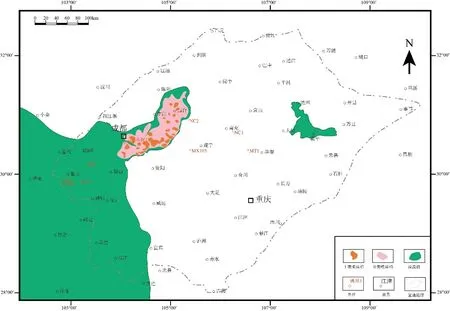

在上扬子地区,峨眉山玄武岩喷发之前发育的下-中二叠统主要包括梁山组、栖霞组和茅口组(刘冉等,2021)。早二叠世梁山组沉积期间经历了海陆交替相的煤系沉积,米易巧家县剖面梁山组岩性为海陆交互相砂页岩;雷波柳洪剖面梁山组下部岩性为石英砂岩夹页岩,上部发育炭质页岩及粘土质页岩(四川省地质矿产局,1966,1972);川西北桥亭剖面梁山组发育薄层滨岸沼泽相砂质泥岩(四川省地质矿产局,1972)。梁山组在上扬子区域整体沉积较薄(图2)。梁山组沉积之后发生了阳新海侵事件,其上覆的栖霞组为开阔台地相浅海碳酸盐岩沉积,岩性主要由生物碎屑灰岩、泥晶灰岩、燧石团块、致密状灰岩组成,栖霞组与下伏梁山组在上扬子区域呈整合接触关系。茅口组仍属于浅海碳酸盐岩沉积,与栖霞组呈整合接触关系,岩性以厚层块状灰岩、泥晶灰岩、生屑灰岩为主。

茅口组沉积之后,发生了峨眉山地幔柱活动有关的峨眉山大火成岩省事件,发育了主体岩性为基性—超基性的偏碱性火山岩,包括火山碎屑岩、隐晶—微晶玄武岩、斑状玄武岩、气孔—杏仁状玄武岩及粒玄岩、辉绿玢岩、沉凝灰岩和凝灰质泥岩(刘冉等,2021)。前人对峨眉山大火成岩省进行了一系列年代学研究,结果表明其主体喷发时间约为260~257 Ma(He et al.,2007;徐义刚等,2013;Zhao et al.,2016)。根据火山岩发育的厚度将大火成岩省地区分为东、中、西3个岩区,东岩区火山岩的厚度绝大部分小于1 000 m,沿昭觉、东川一线厚700~1 000 m向东至贵州水城、盘县一带减薄至200~500 m,至安顺以西岩石向东呈舌状尖灭;中岩区火山岩的厚度一般在1 000 m以上,米易龙帚山厚度最大,为2 746 m;西岩区火山岩的厚度多为2 000~3 000 m,云南宾川上仓剖面厚达5 384 m,3大岩区大体沿南北向深大断裂带分布(李宏博,2012)。近几年,在四川盆地内部的钻井也钻遇玄武岩,玄武岩厚度整体由西南向北东方向厚度逐渐减薄(田景春等,2017)。

上扬子西南地区玄武岩之上的晚二叠世主要发育了吴家坪阶,称为乐平组;而在四川盆地区域晚二叠世地层包括吴家坪阶和长兴阶,吴家坪阶在盆地西南称为龙潭组,而在盆地北部称为吴家坪组;长兴阶称为长兴组(图2)。晚二叠世地层在上扬子地区的发育存在空间差异性,例如,上扬子西南地区的巧家县剖面处于古地理高地,晚二叠世期间以风化剥蚀为主,向周围盆地提供物源,未接受沉积;而在柳洪乡晚二叠世乐平组沉积了海陆交互相铁铝粘土质岩—含煤碎屑岩建造,与下伏玄武岩呈假整合接触(图2)。

图2 峨眉山大火成岩省地区二叠纪地层柱状对比图(数据据四川省地质矿产局,1966,1972,本文;剖面点位见图1)Fig.2 Columnar map of Permian strata in Emeishan Large Igneous Province(data from Bureau of Geology and Mineral Resources of Sichuan Province,1966,1972,this study;section points are shown in Fig 1)

在空间上,上扬子地区晚二叠世吴家坪阶的沉积特征表现为乐平组海陆交互相、龙潭组泥页岩互层和吴家坪组泥晶灰岩这3套同时异相的晚二叠世沉积。吴家坪组记录了上扬子地区玄武岩喷发事件后,发生北东往南西方向的海侵(Huang et al.,2021)。到了晚二叠世长兴组,主体发育泥晶灰岩、生屑灰岩、泥质灰岩和燧石层,与下伏龙潭组、吴家坪组呈整合接触关系。

2 峨眉山大火成岩省的火山喷发旋回对火山岩储层空间发育的控制作用

2.1 火山喷发旋回特征

玄武岩作为峨眉山大火成岩省的主要岩石类型,其大面积分布于川西南地区,以云南、贵州、四川三省交界处为主。近些年,随着钻井资料的不断丰富,盆地内部也多揭示玄武岩(马新华等,2019;文龙等,2019;刘冉等,2021)。通过玄武岩厚度平面分布,表明四川盆地峨眉山玄武岩主要分布在川西地区,厚40~500 m;向北东方向厚度逐渐变小,且在川东地区有少量分布,厚4~65 m(田景春等,2017)。

前人研究表明峨眉山大火成岩省是由多期次火山喷发作用形成,不同地区喷发旋回存在差异性。李香君等(2020)根据川西Ys1井钻井资料识别出峨眉山玄武岩存在3个旋回:第一旋回表现为下部多个溢流相和顶部喷溢相组合;第二旋回以溢流相为主,间夹爆发相;第三旋回同样以溢流相为主,上部见爆发相。张若祥(2006)将周公2井玄武岩井段分为5个旋回:第一旋回为火山角砾岩;第二、三、四旋回均为玄武岩、火山角砾岩和凝灰质岩;第五旋回为玄武岩,平面上火山岩相带由中心向外部分为火山通道相、次火山岩相、爆发相、溢流相和火山沉积相。川西南地区火山岩由南西向北东逐渐减薄,在成都—简阳地区则出现了局部的火山岩厚度增大(王嘉琦等,2021)。扬子西缘古火山机构研究表明:峨眉山玄武岩存在3次快速喷发亚旋回,第一亚旋回和第三亚旋回喷发方式均以爆发相与溢流相为主,而第二亚旋回则以溢流相为主(鄢圣武等,2021)。

2.2 火山岩储层发育特征

根据地震资料解释及其钻井揭示的结果表明,二叠系火山岩在四川盆地不同地区呈现不均匀分布特征(图3),火山岩以喷溢相和溢流相为主。受峨眉山地幔柱中心所处位置的影响,溢流相火山岩主体分布在三台—眉山—宜宾一线以南地区。由于地幔柱隆升,四川中东部区域处于拉张伸展体系,川中发育规模较大的溢流相火山岩;川东北部梁平地区发育规模较小的溢流相火山岩。喷溢相火山岩在四川盆地集中于三台—中江—成都一线,且以Ⅱ类喷溢相火山岩发育为主,Ⅰ类喷溢相火山岩零星分布。

图3 四川盆地二叠系火成岩岩相分布图(据马新华等,2019;Ma et al.,2019;文龙等,2019修改)Fig.3 Lithofacies distribution map of Permian volcanic in Sichuan Basin(modified from Ma et al.,2019;Ma et al.,2019;Wen et al.,2019)

溢流相火山岩带以玄武岩发育为主,玄武岩岩性较致密,玄武质熔岩在冷凝过程中挥发组分易构成原生气孔(李香君等,2020;王嘉琦等,2021),原生气孔一般都是独立孔隙,经后期裂缝改造发育能极大改善其渗透性(何松林,2016)。喷溢相火山岩带多发育火山角砾岩和凝灰岩等火山碎屑熔岩,熔结凝灰岩储集性能较好,为最有利的储集体;火山角砾岩的储集性能次之,主要储集空间为成岩过程中形成的原生孔隙及原生孔隙受溶蚀扩大而形成的次生粒间孔(王嘉琦等,2021)。

火山岩储集空间分为原生孔隙、次生孔隙和裂缝3大类(张若祥,2006;何松林,2016;文龙等,2019;李香君等,2020;王嘉琦等,2021),原生孔隙包括原生气孔、残余气孔、粒(砾)间孔、晶间孔、冷凝收缩缝、收缩节理;次生孔隙包括脱玻化溶蚀孔、残余孔、斑晶溶蚀孔、杏仁体溶蚀孔、基质溶蚀孔、角砾间溶孔、蚀变物溶蚀孔;裂缝包括构造裂缝、柱状节理缝、风化裂缝、溶蚀缝。文龙等(2019)对四川盆地火山岩研究表明,雅安—乐山—屏山地区玄武岩储层呈现孔隙—裂隙型储集空间的特点,成都—简阳—三台地区火山碎屑熔岩储层主要发育孔隙型储集空间。

3 峨眉山地幔柱导致的地壳抬升对下伏早-中二叠统灰岩储层的改造作用

3.1 对下伏灰岩储层的改造作用

何斌等(2003)通过西南地区茅口组对比,依据茅口组剥蚀程度差异,将其划分为剥蚀程度大的内带,中等的中带和弱的外带。内带的茅口组大量缺失,剥蚀面起伏较大并常见灰岩岩块残留,局部见底砾岩,古风化壳不发育;中带的茅口组部分缺失,剥蚀面起伏不平,局部见底砾岩,偶见碳质页岩夹煤线的古风化壳;外带的茅口组缺失较少,剥蚀面平坦,无底砾岩,普遍发育一层古风化壳。

李宏博等(2013)根据区域地质调查资料,证实ELIP区内茅口组顶部普遍存在平行不整合界面,该界面是由于茅口组抬升成陆后遭受不同程度的剥蚀所造成;茅口组顶部发育了角砾状灰岩、含燧石结核灰岩、底砾岩、红土层、黏土砂砾岩、黏土岩等风化壳物质,风化壳是茅口组抬升并遭受剥蚀的直接证据。内带区域的茅口组灰岩遭受的剥蚀作用十分强烈,局部地区峨眉山玄武岩直接覆盖在中二叠统底部的梁山组砂岩之上(李宏博等,2013)。前人基于钻井和地震资料,恢复了四川盆地茅口组岩溶古地貌,茅口组整体呈现“西高东低”形态,并由西向东划分出岩溶高地、岩溶斜坡和岩溶洼地等3个一级地貌单元(张亚等,2020)。

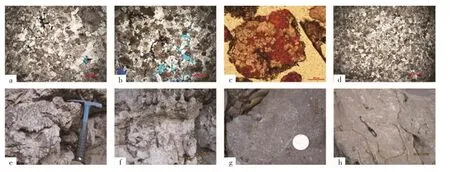

四川盆地栖霞组和茅口组储层岩石类型分为灰岩及白云岩两大类。栖霞组岩性包括晶粒白云岩、残余颗粒白云岩、灰质云岩及云质灰岩,晶粒白云岩发育晶间孔和晶间溶孔,局部沿晶间溶孔发育形成超大溶洞,晶间溶孔中有成岩自生白云石和方解石充填,而局部溶孔内呈末充填式,该类岩石具极好的储集空间,是有利的储集岩石类型(图4a~图4d)。茅口组岩性以细晶—中晶云岩为主,受岩溶作用的影响溶蚀孔洞,裂缝及岩溶孔洞发育(图4e~图4h)。

图4 栖霞组(a~d)和茅口组(e~h)储集岩石类型Fig.4 Reservoir rock types of Qixia Formation(a~d)and Maokou Formation(e~h)

3.2 中二叠统储层发育过程

岩溶型储层的形成与峨眉山地幔柱上涌导致了上扬子地区大规模的地壳抬升有关。地壳抬升作用使得中二叠统栖霞组和茅口组海相碳酸盐岩地层遭受抬升、剥蚀和风化淋滤作用,形成大量的古岩溶地貌,茅口组灰岩发育大量溶蚀孔洞及裂缝,为油气储藏提供良好的空间。刘冉等(2021)对川西地区茅口组与二叠系火山岩关系进行了一系列野外剖面、钻井、测录井、地球化学和地震资料分析,认为茅口组沉积末期受到早期岩浆活动与拉张背景形成的正断层影响,川西简阳地区形成岩溶古地貌。峨眉山大火成岩省玄武岩喷发时岩浆活动的热效应也影响着四川盆地中二叠统白云岩化过程。

峨眉山大火成岩省对四川盆地早-中二叠世海相碳酸盐岩储层的控制主要体现在地幔柱上升过程造成早、中二叠世地层隆升形成古地貌高地,在长期的风化剥蚀作用下,灰岩地层形成岩溶地貌和古风化壳,为油气储藏提供优质储集空间。峨眉地幔柱活动所引发的拉张伸展作用成为茅口期一系列北西向陆棚形成的重要诱因,影响了生屑滩的发育及其平面展布,进而控制了油气储层的发育状况。

4 峨眉山地幔柱活动控制的晚二叠世盆地构造格架对上覆沉积储层的控制作用

4.1 晚二叠世盆地构造格架特征

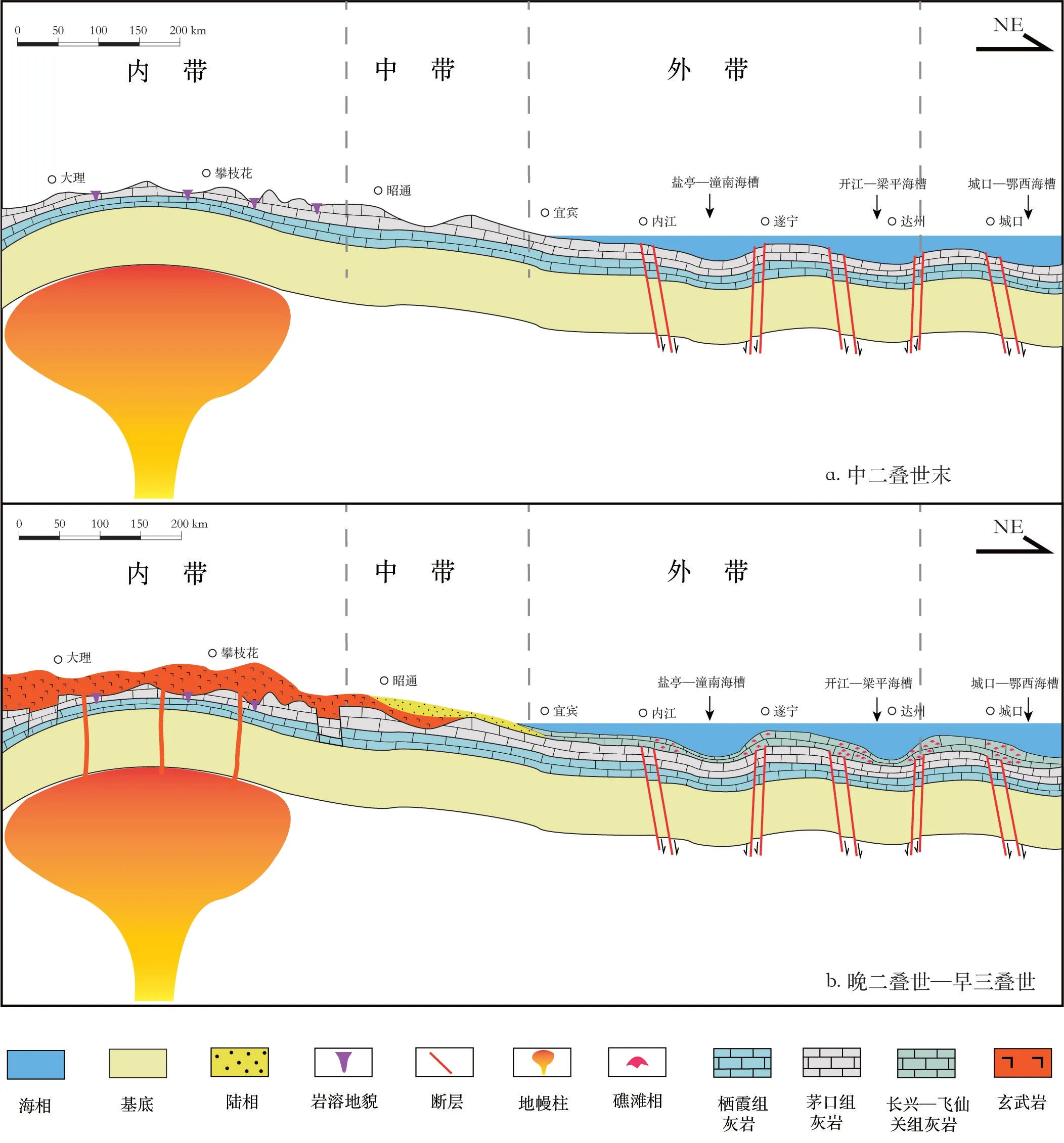

峨眉山地幔柱上涌事件导致地壳抬升,使得四川盆地整体呈现南西高北东低的古地貌,围绕喷发中心的外围区域发生局部的伸展作用,导致沉降裂陷,影响了后期地貌与沉积格局。四川盆地晚二叠世早期为海相碳酸盐岩—海陆过渡相沉积(图5),由于峨眉山地幔柱上涌作用,位于隆升带外缘区域的四川盆地总体处于拉张的构造环境;在区域拉张应力作用下,盆地内部的隐伏基底断裂发生再次复活并造成四川盆地的部分区域发生沉降,盆地构造格局发生明显分异。在长兴期形成了“隆凹交替”的古地理格局,自南西至北东依次分布盐亭—潼南海槽、开江—梁平海槽和城口—鄂西海槽。

图5 晚二叠世四川盆地岩相古地理图(据李秋芬等,2018;Huang et al.,2021修改)Fig.5 Lithofacies palaeogeography of Late Permian Sichuan Basin(modified from Li et al.,2018;Huang et al.,2021)

3大海槽整体呈北西—南东向近平行展布,相邻海槽之间被碳酸盐岩台地相所分隔。盐亭—潼南海槽朝北西向开口与广海相连,海槽南北两侧多发育斜坡相、台内滩亚相,海槽东侧区域发育生物礁;开江—梁平海槽朝北部开口与广海相连,海槽两侧以斜坡相、生物礁和生屑滩发育为主。城口—鄂西海槽与开江—梁平海槽之间展布近南北向碳酸盐岩台地相,在盆地中部地区与盐亭—潼南海槽以斜坡相为连通。

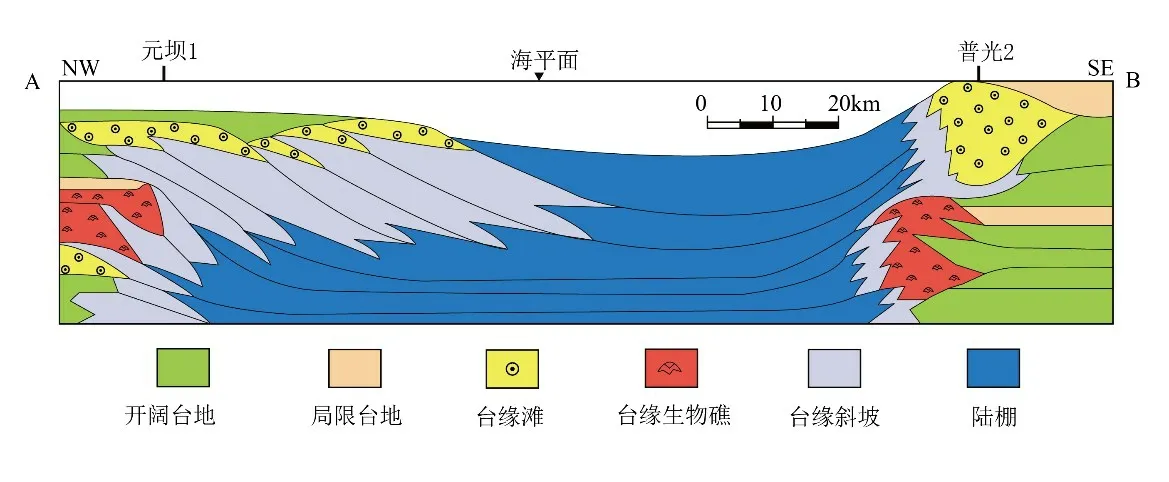

前人通过对川东北地区沉积相研究表明:长兴期—飞仙关期不同台缘带礁滩体系具有一定的相似性,长兴期主要表现为由深水陆棚向台缘斜坡—台地边缘礁演化;飞仙关期总体继承了长兴期格局,向局限台地到蒸发台地演化,飞仙关晚期开江—梁平陆棚逐渐由西向东充填并变浅(郭彤楼,2011)。

4.2 晚二叠世—早三叠世储层发育特征

晚二叠世—早三叠世时期,上扬子区域礁滩相沉积是最重要的海相储层。四川盆地长兴组—飞仙关组的有利储集相带划分为3大类:台缘礁滩区,台内礁滩区,台内白云岩区(魏国齐等,2009)。

城口—鄂西海槽长兴组储层岩性以礁白云岩、颗粒白云岩和晶粒白云岩为主;储集空间类型主要以晶间孔、晶间溶孔、超大溶孔以及各种裂缝所组成的以次生孔隙为主的裂缝—孔隙型储层(左洺滔等,2016)。开江—梁平海槽礁滩带是大中型天然气藏形成的最有利地区,其中二叠纪长兴期的海绵—水螅边缘礁集中发育在环海槽的台地边缘相带,是天然气富集的有利储集相带;三叠纪飞仙关期发育环海槽的碳酸盐台地区鲕粒滩,发育孔隙性鲕粒云岩、鲕粒灰岩储层(王一刚等,2008)。盐亭—潼南海槽东侧台缘带是以生物礁滩复合体中的生屑滩白云岩为主要,粒间孔及生物格架孔为主要储集空间;海槽西侧生物礁不发育,以生屑滩为主,储层以生屑滩灰岩为主,孔隙主要为粒间溶孔、晶间孔、溶缝等(李秋芬等,2018)。

峨眉山地幔柱上涌所形成的古地貌控制了晚二叠世沉积相的发育,受古地貌背景的影响,长兴组—飞仙关组礁滩相围绕开江—梁平陆棚两侧台缘带沉积,台缘带不同的地貌形成了不同的沉积结构,并控制了储层的发育(图6)。因此,地幔柱活动导致的外缘地区张性断裂发育对晚二叠世沉积相的展布具有控制作用,受张性断裂控制的海槽的形成和发展影响了四川盆地上二叠统长兴组—下三叠统飞仙关组的生物礁、鲕粒滩的分布,并控制了储层的发育。海槽周缘边缘陆棚相带和台内隆起的相对浅水部位成为生物礁发育的理想场所,是四川盆地富生物礁油气藏优质区域(周刚等,2013;刘树根等,2016)。

图6 过元坝—普光台缘带古地貌及沉积结构特征(据郭彤楼,2011;位置见图5)Fig.6 Palaeogeomorphology and sedimentary structure characteristics of Yuanba-Puguang platform margin zone(after Guo,2011;section points are shown in Fig.5)

5 峨眉山大火成岩省形成对四川盆地储层控制作用的模式探讨

根据上述对四川盆地二叠系油气储层特征和储层发育过程的讨论,本文提出峨眉山大火成岩省形成对四川盆地油气储层格局发育的控制作用模式,主要表现在两个阶段、3种影响作用方式。

中二叠世末期,峨眉山地幔柱不断上涌造成地壳抬升,使得中二叠系碳酸盐岩地层暴露于地表。在后期风化淋滤、剥蚀等强烈外地质作用下,茅口组地层广泛发育古岩溶地貌,流体的溶蚀作用使得岩层的孔隙度增加,地幔柱同时造成地壳发生拉张伸展作用,沟通了岩层之间的联系,极大改善了储集空间,为油气储集和运移提供良好通道(图7a)。与此同时,峨眉山大火成岩省深部岩浆活动的热效应也影响着四川盆地中二叠统白云岩化过程。

图7 峨眉山大火成岩省对四川盆地储层控制作用模式图Fig.7 Model diagram of reservoir control effect of Emeishan Large Igneous Province in Sichuan Basin

晚二叠世初期,一方面,峨眉山地幔柱大量火山熔岩喷发(图7b),溢流相玄武岩大面积发育在靠近地幔柱中心位置的川西南区域,而喷溢相火山岩分布范围较小,且主要分布于三台—中江—成都一线,喷溢相和溢流相火山岩成为油气聚集的场所。另一方面,地幔柱的上涌,使得远离地幔柱中心的外缘区域处于伸展体系,形成“隆凹交替”的古地理格局,发育盐亭—潼南海槽、开江—梁平海槽和城口—鄂西海槽;长兴组—飞仙关组地层围绕海槽陆棚区域普遍发育礁滩相,为油气聚集发育提供良好的储层。

6 结 论

(1)峨眉山大火成岩省对四川盆地油气储层的影响主要体现在两个阶段、3种影响作用方式。两个阶段是指中二叠世末期和晚二叠世—早三叠世时期。3种方式是指峨眉山地幔柱导致的地壳抬升对下伏中二叠统灰岩储层的改造作用,峨眉山大火成岩省的火山喷发旋回对火山岩储层的空间发育的控制作用和峨眉山地幔柱活动控制的晚二叠世盆地构造格架对上覆沉积储层的控制作用。

(2)中二叠世末:峨眉山地幔柱上涌导致的地壳抬升使得茅口组灰岩地层遭受风化剥蚀淋滤作用,形成古岩溶地貌为油气储藏提供有效储集空间;峨眉山大火成岩省构造热作用也影响了四川盆地中二叠统白云岩化过程。

(3)晚二叠世—早三叠世:一方面,峨眉山玄武岩大量喷出地表,富含气孔和裂隙的玄武岩自身成为油气聚集的重要储层;后期风化淋滤作用进一步促进了溶孔、裂隙等储集空间的发育。另一方面,地幔柱的上涌,使得远离地幔柱中心的外缘区域处于伸展体系,形成“隆凹交替”的古地理格局,发育盐亭—潼南海槽、开江—梁平海槽和城口—鄂西海槽,海槽的形成、分布影响了长兴组—飞仙关组礁滩相发育和沉积相展布,进而控制着有利储层的发育。