湘北双季稻区种植翻压紫云英的氮肥减施效应

2022-02-23周国朋常单娜高嵩涓廖育林鲁艳红曾闹华曹卫东

王 慧,周国朋,常单娜,高嵩涓,刘 蕊,廖育林,鲁艳红,曾闹华,聂 军*,曹卫东*

(1 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/农业农村部植物营养与肥料重点实验室,北京 100081;2 南京农业大学资源与环境科学学院,江苏南京 210095;3 甘肃省干旱生境作物学重点实验室/甘肃农业大学农学院,甘肃兰州 730070;4 湖南省土壤肥料研究所,湖南长沙 410125)

水稻作为我国主要的粮食作物,其稳产增产对于满足我国粮食需求保障粮食安全有着重要意义[1]。将豆科绿肥紫云英(Astragalus sinicusL.)引入水稻生产体系,能够充分利用冬闲稻田的光、水、热、土等资源,还可以提高土壤肥力、改善土壤和环境质量[2]。因为紫云英生长期间可与根瘤菌共生固氮,吸收暂存土壤盈余氮素[2-3],翻压还田后补充土壤氮库[4],减少化肥氮投入[5]。多点定位试验研究结果表明,种植利用紫云英配施100%和80%常规量氮肥水稻产量比单施化肥分别增加6.5%和4.2%[6],并且显著增加氮、磷、钾养分吸收量[7],提高水稻氮肥利用率、农学效率和偏生产力[8]。Zhou等[9]的定位试验发现,连续种植利用紫云英配合稻草联合还田能有效提高土壤碳、氮循环相关水解酶的活性,促进土壤养分循环,提高土壤养分的有效性。本研究在湘北地区“早稻—晚稻—紫云英”种植制度中,探究水稻产量、养分吸收量、土壤理化性质及碳氮磷循环相关酶活性之间的相关性,明确种植利用紫云英接茬水稻的氮肥减施潜力,综合评价稻田种植利用紫云英的氮肥减施效应,以期为湘北地区水稻生产中的肥料运筹提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验于2009—2019年在湖南省南县三仙湖乡万元桥村 (N 29°13′,E 112°28′,海拔高度 30 m)进行。试验地区属亚热带湿润气候,年均降水量、年均气温以及全年日照时数分别为1260 mm、16.7 ℃和1800 h。供试土壤是河湖沉积物发育形成的紫潮泥。试验前土壤基础理化性质如下:有机质47.90 g/kg、全氮2.52 g/kg、全磷1.05 g/kg、全钾20.09 g/kg、碱解氮 219.08 mg/kg、有效磷23.40 mg/kg、速效钾92.30 mg/kg 、土壤pH 7.78。

1.2 试验设计

采用田间定位试验,试验始于2009年,种植制度为紫云英—双季稻或冬闲—双季稻。试验设置7个处理:1) CK,无紫云英和化肥;2) Mv,仅紫云英;3) N100,无紫云英,100%化肥;4) MvN100,紫云英+100%化肥;5) MvN80,紫云英+80%化肥;6) MvN60,紫云英+60%化肥;7) MvN40,紫云英+40%化肥。100%化肥处理为当地水稻种植推荐施肥量(N 150 kg/hm2、P2O575 kg/hm2和K2O 120 kg/hm2),化肥减量只减氮肥用量,磷、钾肥施用量不变。紫云英翻压量均为22500 kg/hm2。供试氮、磷、钾肥分别是尿素(46% N)、过磷酸钙 (P2O512%)、氯化钾 (K2O 60%),磷、钾肥全部做基肥一次性施用,50%氮肥于水稻移栽前1天作基肥施用,剩余50%在水稻分蘖盛期作追肥施用,晚稻季除不翻压紫云英外,其他水肥管理与早稻相同。各处理设3个重复,完全随机排列。于晚稻收获后播撒紫云英种子(品种为“湘紫1号”),翌年水稻移栽前10~15天割取各小区地上部紫云英,全部混匀后按照各小区设置的翻压量还田。紫云英压青时鲜草含水量约为90%,紫云英干草养分N 37.5 g/kg、P 3.5 g/kg、K 37.2 g/kg。早稻品种为湘早籼45号,晚稻品种为黄华占。各小区面积20 m2,小区之间用泥埂隔开,泥埂宽30 cm,高20 cm,小区四周和泥埂用塑料薄膜覆盖至地表下20 cm深,防止小区间串水串肥,小区之间设置30 cm宽排水沟,每小区在排灌沟一侧设置灌排水口。

1.3 样品的采集及测定

早稻于2019年3月中下旬育苗,4月中下旬插秧,7月中旬收获;晚稻于6月中旬育苗,7月中下旬插秧,10月中旬收获。定位试验各小区早晚稻于每年成熟期单打单晒,分别称重计产。于早、晚稻收获时采集各小区样品,随机挑选3株,地上部稻谷与稻秸分离,于105℃杀青30 min,于65℃烘干至恒重、粉碎,用于植株养分的测定。按照五点取样法随机取土样,过2 mm筛后留一半鲜土用于土壤无机氮、土壤可溶性碳、土壤酶的测定,另一半室内自然风干,磨细过2和0.25 mm筛用于其它理化性质的测定。

土壤有机碳采用重铬酸钾外加热法测定;全氮用凯氏定氮法测定;无机氮(Nmin)采用2 mol/L KCl浸提—连续流动分析仪(德国,SEAL AutoAnalyzer 3)测定;土壤有效磷、速效钾分别采用0.5 mol/L碳酸氢钠提取—钼锑抗比色法和1 mol/L乙酸铵浸提—火焰光度计法测定,土壤可溶性有机碳采用超纯水按土水比1∶2震荡、离心,取上清液过0.45 μm滤膜,过滤后用土壤有机碳分析仪 (德国,Multi N/C2100) 测定[10],土壤pH采用土水比1∶2.5电位法测定[11]。参与土壤碳、氮和磷循环的6种酶,包括碳水化合物分解酶类(α-葡萄糖苷酶、β-纤维二糖苷酶、β-葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶)、有机氮分解酶类(亮氨酸氨基肽酶)、有机磷分解酶类(碱性磷酸酶),这几种酶的标准底物被水解后,产生4-甲基伞形酮或7-氨基-4-甲基香豆素,用其荧光值的强度来表征土壤胞外酶活性。采用荧光微型板酶检测技术分析,微型板荧光计(美国,Scientific Fluoroskan Ascent FL,Thermo)测定[12]酶活性。

植株样品经浓硫酸-过氧化氢法消煮,用凯氏定氮法测定全氮含量,钒钼黄比色法测定全磷含量,火焰光度计法测定全钾含量[11]。

1.4 数据处理

主要用地上部氮肥利用率、农学效率和偏生产力[8,13]评价氮肥养分利用效率,具体公式如下:

试验数据采用Microsoft Excel 2019进行整理,采用SPSS 20.0单因素方差分析中的LSD法检验,对不同处理间水稻产量、养分吸收量、氮肥利用效率、土壤理化性质和酶活性进行显著性比较(P< 0.05为显著)。双因素方差分析(Two-ANOVA)研究取样时期和不同施肥处理对土壤养分和酶活性的影响。利用R2.7“gbmplus”包中的聚合增强树分析(ABT),研究早晚稻养分吸收量和酶活性对水稻产量的影响。利用R (v.4.0.4)中可视化程序对早晚稻稻谷产量、土壤理化性质以及土壤碳氮磷循环相关水解酶活性变化进行相关性分析。用Origin 2018进行作图。

2 结果与分析

2.1 种植利用紫云英配合氮肥减施对水稻产量的影响

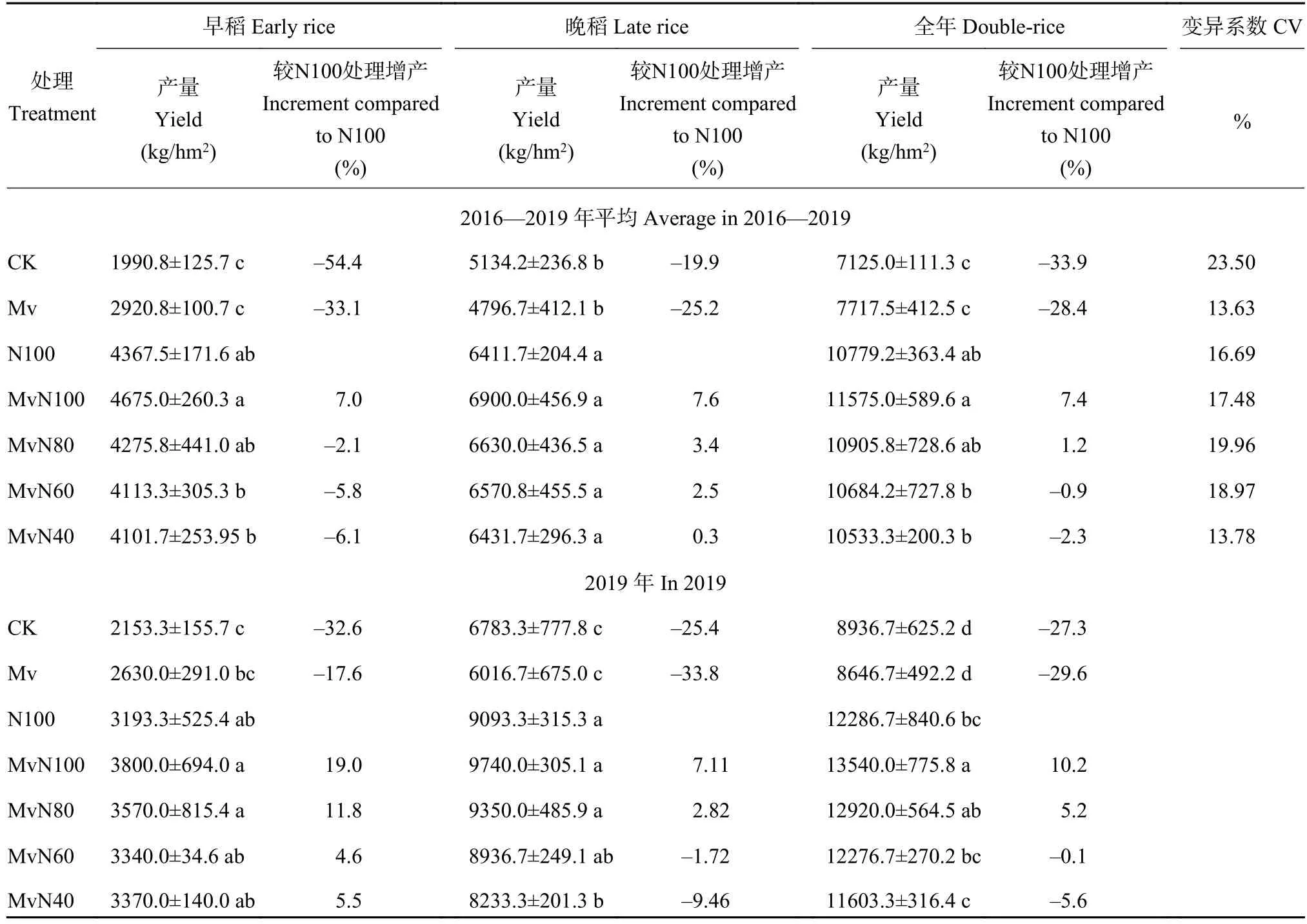

连续4年(2016—2019)水稻年均产量显示,紫云英还田配合常规量氮肥减施0~60%条件下,早、晚及全年水稻产量较常规施肥没有显著差异,与N100相比,MvN100和MvN80处理4年水稻年均产量分别增加795.8和126.7 kg/hm2。年际间产量变异系数结果表明,不同处理水稻年产量年际间变异系数(CV)较大,本研究后继分析基于2019年水稻产量。

由2019年不同处理产量变化可以看出,与N100处理相比,MvN100处理下全年稻谷产量比N100处理增加1253.3 kg/hm2,增产10.2%;Mv处理获得相当于N100处理70.4%的水稻产量。早稻季减施常规量氮肥20%~60%处理(MvN80、MvN60、MvN40)、晚稻季减施常规量氮肥20%和40%处理(MvN80、MvN60)稻谷产量与N100处理之间无显著差异,但晚稻季常规量氮肥减施60%处理(MvN40)产量降低了9.5% (表1)。由此可见,种植利用紫云英配合常规施肥处理(MvN100)可显著增加全年稻谷产量,配合常规量氮肥减施20%~40%能够保障水稻不减产。

表1 2016—2019年度施肥处理早、晚稻产量及相较于N100处理的增产率Table 1 Rice yield and increment of fertilization treatments compared to N100 in 2016—2019

2.2 种植利用紫云英配合氮肥减施对水稻养分吸收和利用效率的影响

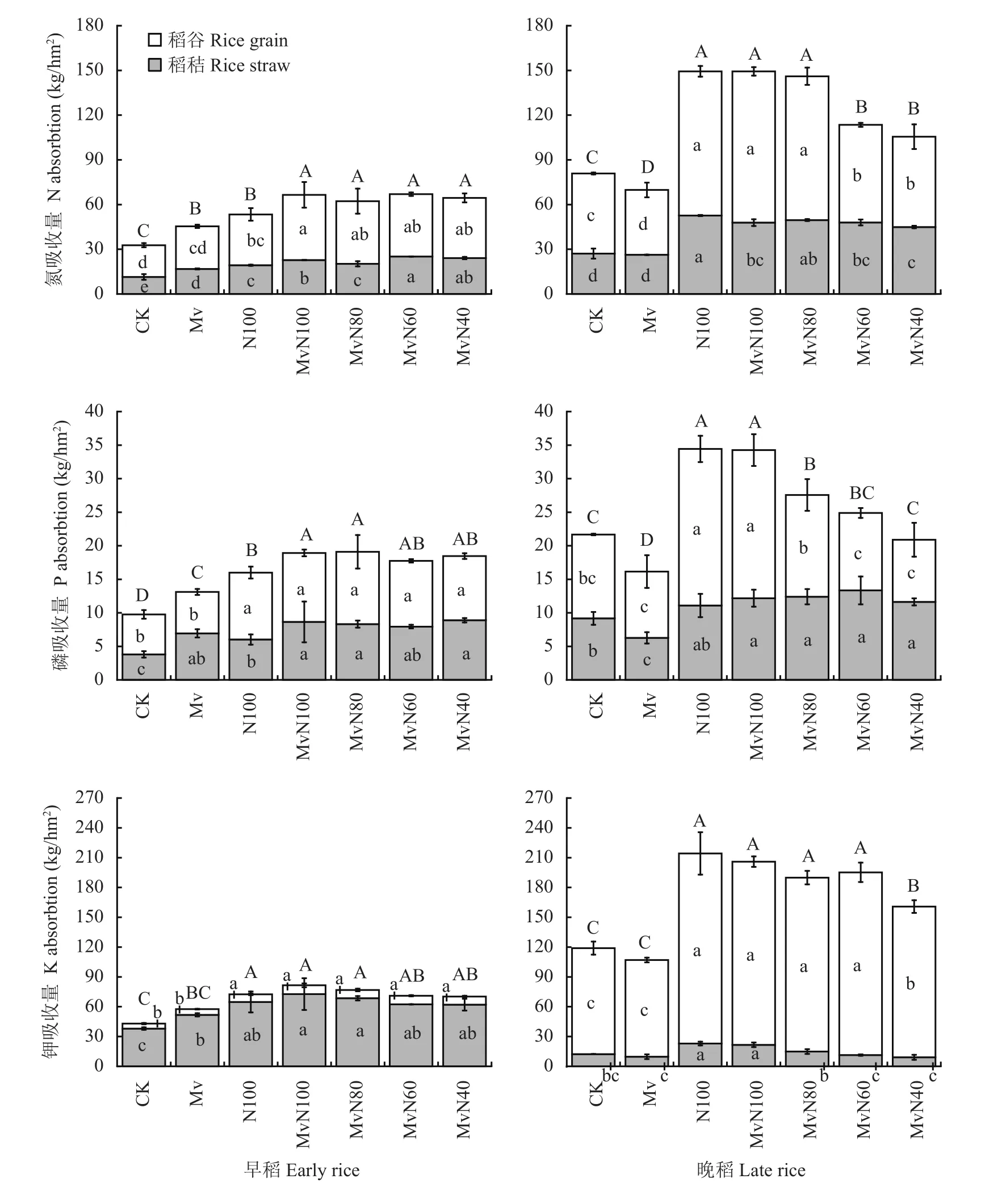

不同施肥处理间水稻氮、磷、钾吸收量与水稻产量呈现相同的变化趋势。早稻季,MvN100~MvN40处理水稻地上部氮吸收量较N100处理增加16.6%~43.4%,其中MvN100处理地上部氮吸收量则增加22.9%,MvN100、MvN80处理水稻地上部磷吸收量比常规施肥(N100)分别增加18.3%和19.4%;晚稻季,MvN60和MvN40处理水稻地上部氮、磷吸收量显著低于N100、MvN100和MvN80处理,N100和MvN100处理之间水稻地上部氮、磷、钾吸收量差异不大(图1)。

图1 早晚稻不同处理稻秸和稻谷氮、磷、钾养分吸收量Fig. 1 Nitrogen,phosphorus,and potassium absorption of rice straw and grain during early and late rice seasons

稻秸、稻谷分开来看,与N100处理相比,早稻季MvN100处理稻谷氮吸收量增加28.6%,MvN100、MvN60和MvN40处理稻秸氮吸收量分别增加17.7%、30.0%和24.9%,MvN100、MvN80和MvN40处理稻秸磷吸收量分别增加43.7%、38.2%和44.8%。在晚稻季,随着氮肥施用量的减少,稻谷氮、磷、钾吸收量不断降低,稻秸中磷吸收量变化不大(图1)。可见,种植利用紫云英基础上减施氮肥对早稻季水稻生产影响较小,晚稻季配合80%常规量氮肥能够满足水稻的正常生产,减施氮肥超过常规量20%,影响晚稻养分积累。

与N100相比,MvN40处理下全年氮肥利用率增加12.1%,MvN80、MvN60、MvN40处理氮肥农学效率和偏生产力分别增加48.6%、66.2%、99.0%和31.4%、66.5%、136.1%。在早稻季,相比于N100,MvN100、MvN80、MvN60和MvN40处理氮肥的利用率分别增加8.44%、12.2%、20.7%和37.8%;农学效率在MvN40处理下增加192.6%。在晚稻季,较N100处理,MvN80、MvN60、MvN40处理农学效率和偏生产力分别增加38.9%、55.4%、56.9%和28.5%、63.8%、126.4% (表2)。可见,在种植利用紫云英的基础上,随着配施氮肥量的减少,全年和晚稻季氮肥农学效率和偏生产力、早稻季氮肥利用率和农学效率、氮肥偏生产力有增加趋势。

表2 不同处理早晚稻氮肥利用效率Table 2 Nitrogen use efficiency of early and late rice under different treatments

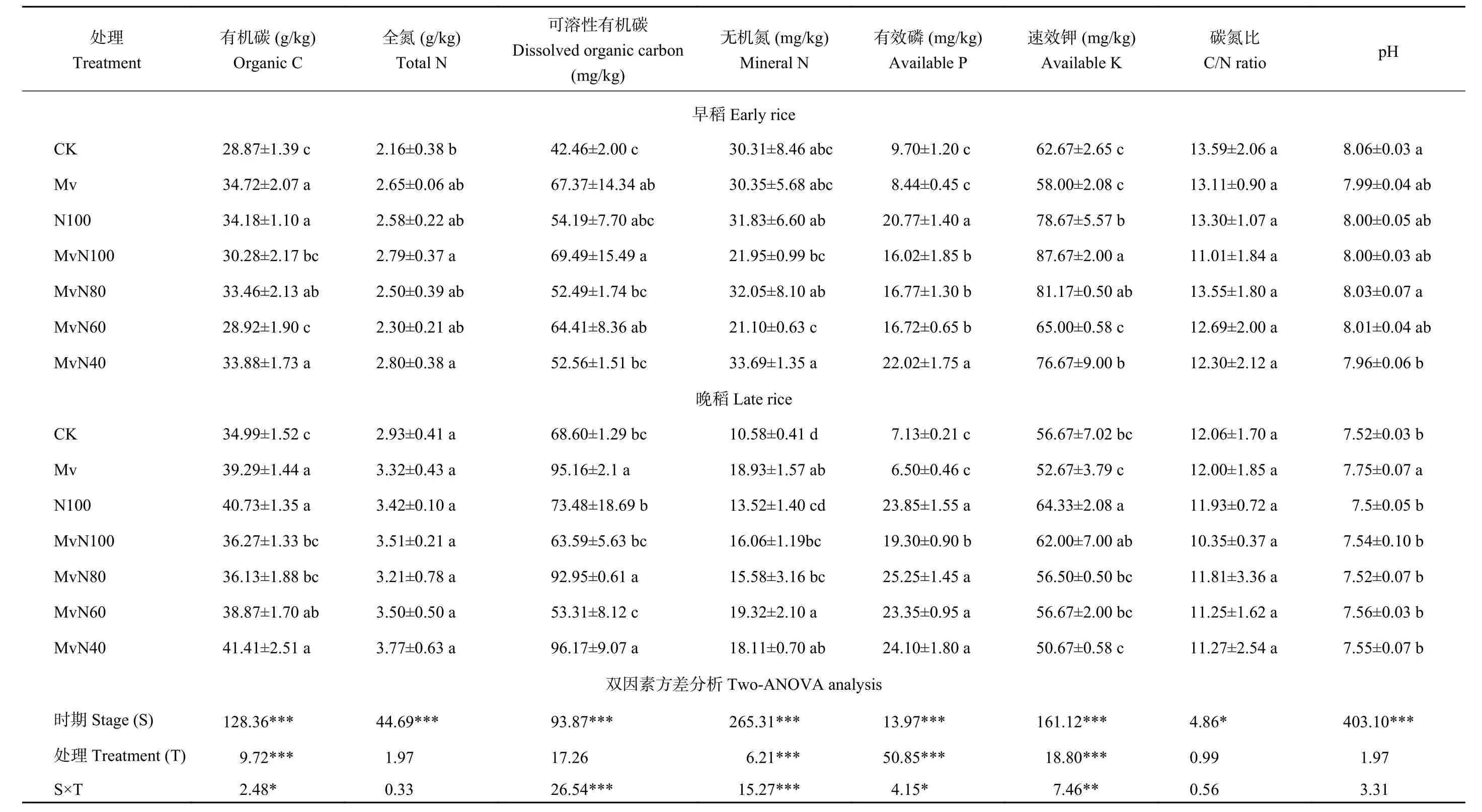

2.3 种植利用紫云英配合氮肥减施对土壤理化性状的影响

双因素方差分析结果(表3)表明,取样时期、施肥处理及两者之间的交互作用显著影响土壤肥力水平(P<0.05)。与N100处理相比,早稻季MvN100处理土壤有机碳含量降低11.4%,MvN60处理下土壤有机碳和无机氮含量分别降低15.4%和33.7%,MvN100、MvN80和MvN60处理土壤有效磷含量分别降低22.9%、19.3%和19.5%;MvN100处理土壤速效钾含量增加11.4%,MvN60处理土壤速效钾含量降低17.4%。在晚稻季,相较N100处理,MvN100和MvN80处理土壤有机碳含量分别降低11.0%和11.3%;无机氮含量在MvN60、MvN40、Mv处理下分别增加42.9%、34.0%、40.0%。综上可知,种植利用紫云英配合氮肥减施能够影响土壤的理化性状。

表3 不同处理早土壤理化性状Table 3 Soil physicochemical properties under different fertilizationtreatments

2.4 种植利用紫云英配合氮肥减施对土壤酶活性的影响

不同施氮水平下,土壤中碳、氮、磷循环相关水解酶的活性在不同时期表现出不同的变化规律(图2)。早稻季,较N100处理,MvN80、MvN60和Mv处理碳水化合物分解酶α-葡萄糖苷酶、β-纤维二糖苷酶、β-葡萄糖苷酶和β-木糖苷酶活性显著增加,亮氨酸氨基肽酶作为有机氮分解酶在MvN100、MvN80和MvN60处理下酶活性显著降低,在MvN40和Mv处理下碱性磷酸酶活性显著增加。晚稻季,与N100处理相比,MvN80、MvN60和MvN40处理β-纤维二糖苷酶、β-葡萄糖苷酶和β-木糖苷酶碳循环相关水解酶的活性显著增加。综上可知,种植利用紫云英条件下,氮肥减施能够显著影响土壤碳、氮、磷循环相关水解酶活性,早稻季碳水化合物分解酶活性在常规氮量80%和60%处理最强,晚稻季碳、氮、磷循环相关水解酶活性随配施氮肥量的减少而提高。

图2 不同处理土壤酶活性Fig. 2 Enzyme activities in soils under different treatments

2.5 土壤理化性质、酶活性、水稻养分吸收量和产量之间的关系

土壤有效磷含量对早、晚稻产量的贡献率最高,分别为30.4%和50.2%,土壤其他养分含量在早晚稻季对水稻产量的贡献率也不尽相同(图3)。相关性分析结果(图4)表明,早、晚稻产量与土壤有效磷和速效钾含量呈显著正相关关系。早稻季,碱性磷酸酶活性与土壤有效磷和速效钾显著负相关;晚稻季,α-葡萄糖苷酶、β-葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶、亮氨酸氨基肽酶和碱性磷酸酶与土壤速效钾显著负相关。

图3 土壤基础养分对早晚稻产量贡献率Fig. 3 The contribution rate of basic soil nutrients to early and late rice yield

图4 不同处理早晚稻土壤理化性状、酶活性和水稻产量之间的相关性Fig. 4 Correlation between soil physicochemical properties,enzyme activities,and yield of early and late rice under different treatments

3 讨论

3.1 种植利用紫云英配合氮肥减施对水稻产量和养分吸收利用的影响

在我国南方稻区,利用冬闲稻田种植紫云英,可通过与根瘤菌共生固氮、吸收土壤氮素,增加土壤氮输入、减少土壤氮淋失[7],翻压还田后可为后茬作物提供大量养分[6]。本研究发现,2019年种植利用紫云英基础上减施常规量40%氮肥保证早晚稻稳产,减施常规量60%氮肥早稻季不减产,晚稻季产量略有下降(表1),这与杨璐等[7]、鲁艳红等[8]和张璐等[14]的研究结果类似,说明种植利用紫云英能替代部分化学氮肥,减少化学氮肥投入。值得注意的是,种植利用紫云英在早稻季减施氮肥的潜力高于晚稻,这是由于紫云英具有较低的碳氮比(15∶1),还田后氮素迅速释放[15],能直接为早稻生长提供养分;到晚稻季,紫云英直接提供晚稻吸收利用的养分已基本耗竭(表3),但种植利用紫云英可以通过提高土壤酶活性、加速土壤养分循环(图2),间接促进晚稻利用土壤养分,减少氮肥施用。可见,种植利用紫云英条件下,不同的养分供应机制是早、晚稻季减施氮肥潜力差异的主要原因。

紫云英配施化肥能够促进水稻对氮养分的吸收,增加水稻养分氮积累量[16-18]。本研究中,与N100相比,MvN100处理早稻地上部氮吸收量增加22.9%(图1),表明化肥施用量基本一致的条件下,吸收量的差异主要来自紫云英矿化后补给土壤的氮[19],紫云英与常规肥量配施比单施化肥更有利于水稻地上部对外源氮的吸收累积。此外,种植利用紫云英条件下,早稻季氮肥减施至常规量60%水稻氮吸收量显著增加(图1),而减施氮肥处理土壤中全氮含量没有显著降低(表3),进一步说明紫云英还田促进早稻对氮的吸收和累积。但就晚稻而言,种植利用紫云英条件下,氮肥减施常规量40%~60%水稻氮吸收量较常规施肥显著降低,这与紫云英还田后氮可被迅速释放,而大部分氮被早稻吸收利用有关。因此种植利用紫云英条件下,晚稻季减施化肥量应适当少于早稻季。

种植利用紫云英,能够在稳定水稻产量的同时减少氮肥投入,提高水稻对氮肥的利用效率[20]。杨璐等[7]研究发现,22500 kg/hm2紫云英鲜草,生物固氮带入的氮素约为26.5~54.8 kg/hm2,翻压还田后能够替代部分化学氮肥,满足氮的供应[21]。在早稻季,减施常规量氮肥20%~60%显著增加氮肥利用率(表2),这主要是因为紫云英生物固氮能够为接茬水稻提供速效氮营养[22]。晚稻季紫云英还田配合氮肥减施各处理氮肥利用效率没有显著差异,可能是因为紫云英腐解周期短,晚稻季矿化-释放的有效氮较少,对氮肥利用率有一定影响[23]。

3.2 种植利用紫云英配合氮肥减施对土壤酶活性和养分的影响

土壤酶作为反映土壤肥力的重要指标,在土壤养分转化、有机质降解合成方面有着至关重要的作用[12,24]。紫云英作为新鲜有机物料[25],翻压还田后充足的碳源供应促进微生物分泌更多的碳、磷循环相关水解酶[26-28]。本研究发现,种植利用紫云英显著提高早稻季土壤碳循环相关水解酶中的α-葡萄糖苷酶、β-纤维二糖苷酶、β-葡萄糖苷酶和磷循环相关水解酶碱性磷酸酶的活性,但与碳、磷循环相关水解酶活性变化不同,土壤氮循环相关水解酶亮氨酸氨基肽酶活性晚稻季明显高于早稻季(图2)。这种差别主要由于晚稻季土壤无机氮含量低于早稻季(表3),而亮氨酸氨基肽酶的活性往往受到土壤无机氮含量负反馈调节,即较低的有效氮含量激发土壤亮氨酸氨基肽酶活性[23,29]。

水稻产量受到多种因素的影响。聚合增强树(ABT)分析结果(图3)和相关性分析结果(图4)表明,土壤中有效磷和速效钾与早晚稻产量密切相关,是影响水稻产量的主要因素。在早稻季,与常规施肥相比,紫云英还田配合氮肥减施土壤无机氮(MvN60除外)和全氮含量无显著变化,但显著提高了水稻地上部氮吸收量,这可能是因为紫云英-根瘤菌共生固氮增加了种植体系中氮供应[7,23]。种植利用紫云英条件下,充足的有效氮供应促进接茬水稻对有效磷、速效钾的吸收利用[30-31],水稻对磷钾需求量随之增加[32-33],继而导致磷钾成为限制早稻产量的主要因素。在晚稻季,与常规施肥相比,紫云英还田配合氮肥减施常规量60%土壤无机氮含量显著增加,而水稻产量显著降低(表1)、氮吸收量显著降低(图1),说明晚稻季氮肥减施常规量60%不能满足水稻生产对氮的需求。当氮肥减施常规量20%时,水稻产量、氮吸收量和无机氮含量没有显著差异(表1、图1、表3),而水稻磷、钾吸收量有所下降(图1),这可能因为磷钾的供应水平影响水稻磷钾养分的吸收和积累。由此可见,紫云英配合氮肥减施条件下,水稻产量不单受到氮肥施用量的影响,同时也受到土壤有效磷、速效钾含量的调控。

4 结论

在湘北双季稻区,种植利用紫云英配合氮肥减施常规量40%能够实现全年稻谷稳产,早稻季紫云英还田配合氮肥减施常规量20%~60%显著提高水稻地上部氮吸收量和氮肥利用率;氮肥减施常规量20%~40%显著提高α-葡萄糖苷酶、β-纤维二糖苷酶、β-葡萄糖苷酶和β-木糖苷酶活性。相关性和ABT分析发现土壤有效磷、速效钾对早晚稻产量的影响最大。综合考虑水稻养分吸收量、利用效率、土壤养分含量和碳氮磷循环相关水解酶活性,种植利用紫云英条件下,早稻季减施常规量氮肥60%、晚稻季减施常规量氮肥40%,可满足水稻正常生产。因此,在减肥增效的要求下,湘北地区种植紫云英配施60%常规量氮肥为宜。