洱海流域减氮施肥条件下水稻产量和土壤剖面氮磷变化特征

2022-02-23姜海斌张克强沈仕洲马瑛骏渠清博邹洪涛

姜海斌,张克强,沈仕洲,马瑛骏,渠清博,邹洪涛

(1 农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;2 沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳 110866;3 国家农业环境大理观测实验站,云南大理 671004)

水稻是我国主要粮食作物之一,种植面积在3000万hm2左右,稻谷产量占我国粮食总产量的1/3以上[1]。施用肥料是实现水稻高产稳产的重要途径,化肥因其施用方便、肥效快等特点,逐渐取代传统有机肥成为农民普遍施用的肥料,为获取较高的水稻产量,农民常常过量施用化肥。大量化肥投入不仅导致氮肥利用效率下降,还会造成土壤质量退化、农业面源污染加重、温室气体排放加剧等一系列生态环境问题[2-5]。巨晓棠等[6]综合分析了我国化肥施用的问题,农作物平均化肥用量346.5 kg/hm2,为欧盟和美国的 2.5~2.6 倍[7-8]。长期盲目、过量施用化肥,也会导致土壤板结、肥力下降和农作物品质降低等农业问题[9]。

大量研究表明,施用有机肥能够提高水稻产量和氮肥利用率,且在一定范围内用有机肥部分替代化肥氮可使氮肥利用率达到最高[10-12]。田昌等[13]研究表明,控释氮肥减常规氮量10%~30% 施用能保障水稻产量,且明显提高氮肥利用率,显著减少氮素养分损失。宋付朋等[14]研究表明,控释氮肥比普通氮肥增产10%~40%,尤其是控释氮肥施用量为普通氮肥1/3时仍有增产效果,控释氮肥氮素利用率最高达到了51.2%。侯红乾等[15]以南方双季水稻为试验材料,减常规量20%施用缓/控释肥(早稻126 kg/hm2和晚稻144 kg/hm2)在维持双季水稻高产的同时氮肥利用率最高,氮素损失最低。

施肥是影响水稻高产和稳产的关键因素之一,合理的施肥模式既可防止土壤生产力的退化,而且能保持土地的可持续性生产[16-17]。有机肥含有作物生长必需的氮、磷以及其他大量和微量元素,且有机肥的肥效释放缓慢,可以保证后期提供肥效;同时有机肥也能增加土壤的阳离子交换量,进而增加土壤的保肥能力以及土壤有机质含量,通过化肥与有机肥的部分替代可以协调化肥供肥过程,有效提高氮肥和磷肥利用率[18]。无机-有机肥配施有效解决化肥肥效短的问题,有利于协调土壤碳、氮库的平衡,从而提高土壤系统生产力[19]。缓控释氮肥作为新型肥料,可以一次性施用满足作物全生育期养分需求,增产潜力大。缓控释肥与减肥施用协同作用,能显著提高水稻氮肥农学利用效率和氮肥偏生产力,维持作物较高产量[20]。

洱海流域作为典型的农业流域,水稻种植面积占大春季整个流域种植总面积的10%左右,主要位于流域北部、西部和南部的坝区[21]。水稻种植化肥施用量大,重施基肥、早追肥,长期施用可能导致土壤氮、磷库存失衡。为进一步明确洱海流域水稻种植区减氮施肥条件下稻田土壤氮磷含量变化,本试验以洱海流域2019—2020年两年水稻产量和2020年稻田土壤为研究对象,设置化肥减量、不同有机肥替代和缓控释肥等施肥处理,通过田间小区试验,研究洱海流域不同施肥模式下水稻产量和土壤剖面氮磷含量,为洱海流域稻田施肥管理提供科学数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于云南省大理市喜洲镇,云南大理国家农田生态系统野外科学观测研究站(北纬25°53′34″,东经100°10′27″)。该地区属于典型低纬高原中亚热带西南季风气候类型,海拔1980 m,气候温和,光照充足,年平均气温14.6℃,多年平均降雨量为1048 mm[22]。本试验于 2017—2020 年连续进行水稻种植,种植制度为水稻-大蒜-水稻-蚕豆轮作,一年两熟,供试水稻品种为云粳25,通常水稻在每年的6月初插秧,10月末收获。供试土壤为水稻土,0—20 cm土层土壤基本理化性质为: pH 7.1、有机质 57.3 g/kg、全氮 3.3 g/kg、全磷 0.9 g/kg、硝态氮21.64 mg/kg、铵态氮 14.22 mg/kg、有效磷 35.3 mg/kg。

1.2 试验设计

试验共设 8个处理:不施肥(CK);常规施肥(CF);常规施肥减量20% (T1);有机肥等氮替代T1 (T2);有机肥等磷替代T1,尿素补齐氮肥(T3);考虑有机肥矿化率25%,以氮计,有机肥替代T1 (T4);考虑有机肥矿化率25%,以磷计,有机肥替代T1,尿素补齐氮肥(T5);缓控释肥等N替代T1 (T6)。每个处理3次重复,共24个小区,随机区组设计。每个试验小区面积为30 m2(6 m×5 m),小区间用水泥砂浆筑埂,埂宽0.24 m,埂高0.20 m,地表以下筑入1 m。各处理肥料品种及施用量见表1。

表1 不同处理施肥类型和施肥量(kg/hm2)Table 1 Fertilizer type and rate of different treatments

水稻种植管理按当地种植管理方式。供试常规肥料包括尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O516%)、硫酸钾(K2O 50%)。缓控释肥为中国科学院生产的“嘉福特”牌水稻专用肥,总养分≥45%,氮磷钾比例为25∶12∶8。有机肥为商品牛粪有机肥,含有机质14.5%、N 2.3%、P2O52.4%、K2O 5.7%。有机肥用作基肥,在翻耕前一次性施入,翻耕深度约 20 cm,磷钾肥在分蘖期一次性施入,尿素分两次施入,基肥和穗肥各施入总量的70%和30%。所有施肥处理肥料均人工撒施。田面水高度维持在10 cm左右,水面低至2~3 cm补充灌溉水,每周约2次,在水稻生长中期人工除草一次。

1.3 样品采集和测定

于2019年10月11日和2020年11月11日(后期连续降雨导致收割延后)水稻成熟后,分别收获每个小区水稻籽粒和秸秆,测产。2020年水稻收获后,采集 0—20、20—40、40—60、60—80、80—100 cm 5 个土层土壤样品。土壤样品均参照《土壤农化分析》[23]方法进行养分含量测定。新鲜土壤样品用1 mol/L氯化钾溶液浸提,用靛酚蓝比色法测定铵态氮含量,用紫外分光光度法测定硝态氮含量。风干土壤样品过0.85 mm 筛用于测定有效磷含量,过0.15 mm筛用于测定全氮、全磷含量。土壤全氮含量用凯氏定氮法测定;全磷含量采用H2SO4-HClO3消煮—钼锑抗比色法测定;土壤有效磷含量用0.5 mol/L NaHCO3浸提—钼锑抗比色法测定。。

1.4 数据处理与分析

运用Microsoft Excel 2010进行数据整理,使用Origin 2018绘图,用SPSS 19.0软件单因素方差分析进行显著性检验(P< 0.05),用LSD和Duncan法进行均值比较。

2 结果与分析

2.1 不同施肥模式下水稻产量变化

如表2所示,2019和2020年两年水稻籽粒产量,只施用等量氮素投入的有机肥处理T2与CK均无显著差异;减施20%常规肥量的T1处理与常规处理CF也无显著差异;以施用缓控释肥处理T6的籽粒产量最高,2019年为11.24 t/hm2,除2019年与常规施肥CF相当,均显著高于其他处理,两年籽粒产量平均值T6高于CF处理8.2%;3个施用有机肥处理T3、T4和T5之间籽粒产量无显著差异。

表2 不同施肥模式下水稻籽粒和秸秆产量 (t/hm2)Table 2 Grain and straw yield of rice under different fertilization

施肥处理对水稻秸秆产量的影响与籽粒类似,两年水稻秸秆产量CK 和T2处理均没有显著差异,2019年和两年平均值CK和T2显著低于其他处理。减施常规肥20%的T1处理和施用有机肥处理T4、T3和T5的秸秆产量与常规施肥CF处理无显著差异。2年试验缓控释肥T6处理的秸秆产量平均值除与CF和T1处理相当外,显著高于其他处理,相比CF处理T6秸秆产量提高12.3%。

2.2 不同施肥模式下土壤氮素变化

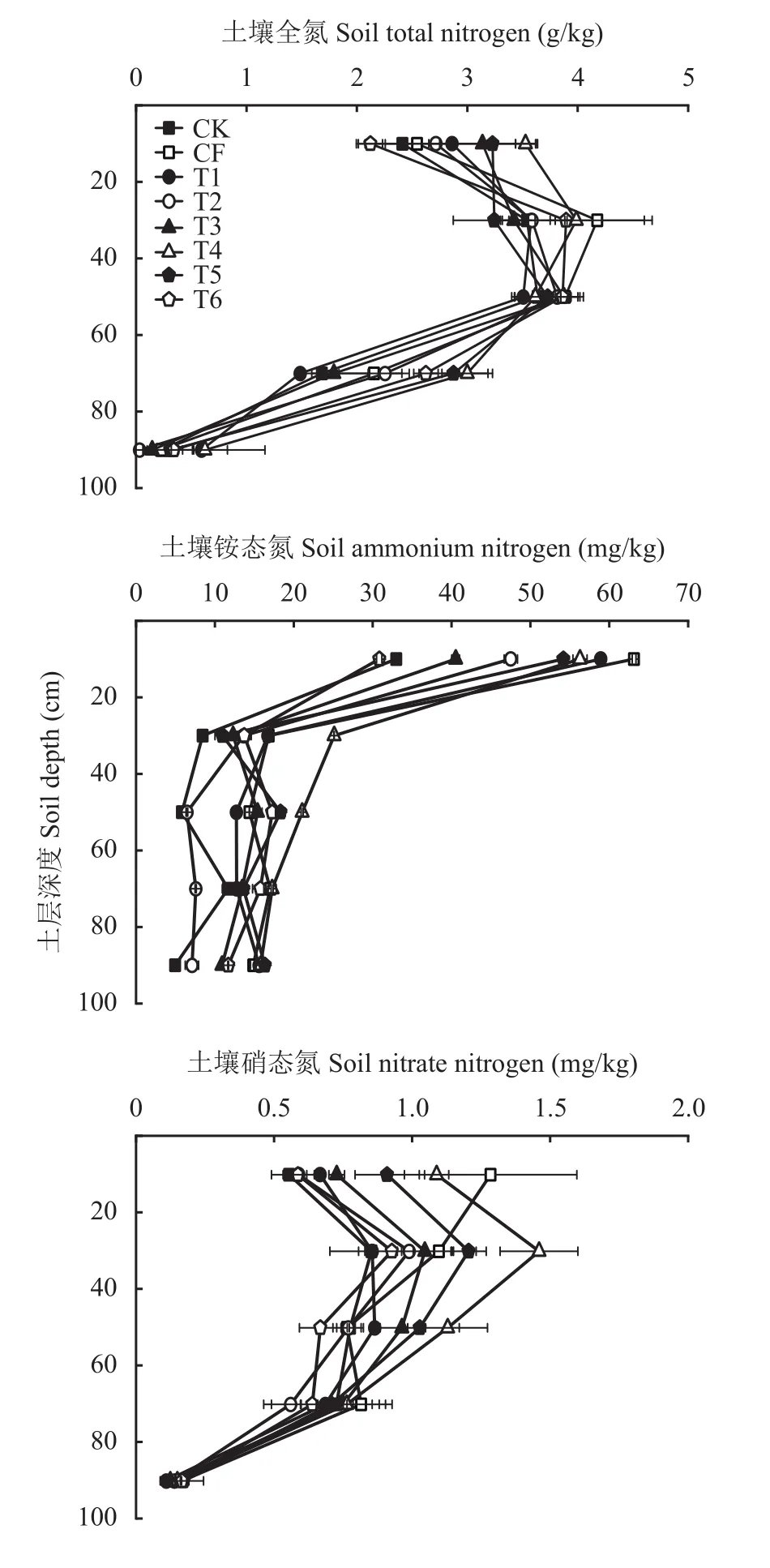

图1显示,不同施肥模式0—100 cm深度稻田土壤全氮含量在0.03~4.18 g/kg,从表层向下,土壤全氮含量先升高再降低至较低浓度。0—20 cm深度土壤全氮含量在2.12~3.53 g/kg,施用有机肥处理T2、T3、T4和T5土壤全氮含量高于常规施肥,可以增加土壤表层全氮含量,缓控释肥处理T6土壤全氮含量低于对照,为所有施肥处理土壤全氮含量最低。20—40 cm深度土壤全氮含量高于0—20 cm土层,在3.24~4.18 g/kg,常规施肥处理CF土壤全氮含量高于其他处理,有向下迁移趋势。60—80 cm深度土壤全氮含量低于0—20 cm,80—100 cm深度土壤全氮含量降至最低,在0.63 g/kg以下,表明土壤氮素主要固存于0—60 cm土层。

图1 不同施肥模式下稻田土壤氮素含量剖面分布Fig. 1 Profile distribution of N content in the paddy field under different fertilization

图1显示,不同施肥模式下0—20 cm深度土壤铵态氮含量显著高于20 cm以下土层。在0—20 cm土层,CF、T1、T4和T5处理的土壤铵态氮含量无显著差异,但均显著高于CK (33.00 mg/kg)。有机肥施用量最高的T4处理的土壤铵态氮含量在20—60 cm 2个土层均高于其他处理。总体来看,土壤铵态氮主要固存于0—20 cm土层。

图1显示,5个施肥处理土壤硝态氮含量均在20—40 cm土层最高,且0—60 cm土层的含量均明显高于60 cm以下土层。0—20 cm深度土壤硝态氮在0.55~1.28 mg/kg,CF处理显著高于其他处理,其次为高有机肥量处理T4和T5,以缓释肥处理T6含量最低。20—40 cm深度土壤硝态氮含量T4和T5同样高于其他处理。自40 cm深度土层开始,土壤硝态氮含量逐渐降低,80—100 cm土壤深度土壤硝态氮含量降至最低,在0.12~0.17 mg/kg。与铵态氮相比,土壤硝态氮向下迁移趋势明显。

2.3 不同施肥模式下土壤磷素变化

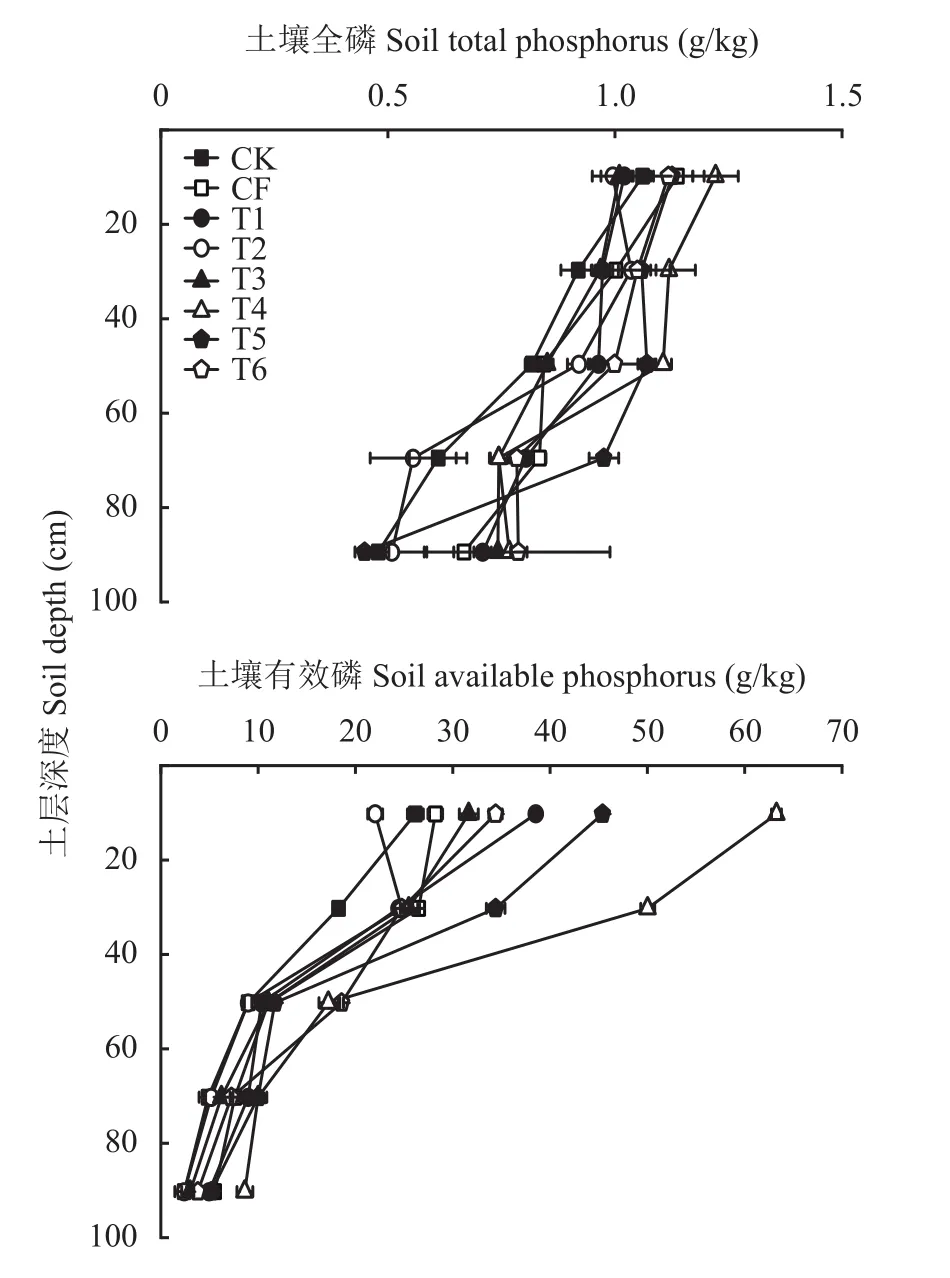

图2显示,不同施肥模式稻田0—100 cm土层土壤全磷含量在0.48~1.22 g/kg,从表层至底层,土壤全磷含量缓慢降低。0—20 cm深度土壤全磷含量在1.00~1.22 g/kg,有机肥处理T4土壤全磷含量大于其他施肥处理。20—100 cm土层土壤全磷含量呈缓慢降低的趋势,80—100 cm深度土壤全磷含量最低,大部分施肥处理土壤全磷含量均低于1.00 g/kg。有机肥处理T4土壤全磷含量在0—60 cm深度土层均大于其他施肥处理。

图2 不同施肥模式下稻田土壤磷素含量剖面分布Fig. 2 Profile distribution of P content in the paddy field under different fertilization

图2显示,不同施肥模式稻田0—100 cm土层土壤有效磷含量在2.37~63.23 mg/kg,土壤表层有效磷含量显著高于其他土层深度有效磷含量,各层土壤有效磷含量呈逐渐降低。0—20 cm深度土壤有效磷含量在26.12~63.23 mg/kg,有机肥处理T4和T5有效磷含量显著大于其他施肥处理,有机肥处理T3和缓控释肥处理T6土壤有效磷含量高于常规施肥处理,仅有机肥处理T2和CK土壤有效磷含量低于常规施肥处理。20—40 cm深度土壤有效磷含量和0—20 cm深度土壤有效磷含量分布一致,有机肥处理T4和T5有效磷含量大于其他施肥处理。60—100 cm深度土壤有效磷含量显著下降,大部分施肥处理有效磷含量均小于18.56 mg/kg。

3 讨论

3.1 不同施肥模式下水稻产量变化

施肥是水稻获得高产的重要措施[24]。本研究中,常规肥减量处理籽粒和秸秆产量与常规施肥无显著差异。供试小区连续施肥,氮素在土壤中存在盈余,水稻吸收的氮主要来自土壤,占氮吸收总量的70%左右,肥料氮只占到30%,虽然氮肥减少至常规量的80%,但仍能满足水稻生长的正常需求[25]。与常规施肥相比,单施有机肥处理T2显著降低籽粒和秸秆产量,主要由于有机肥等氮施用,有机肥中养分释放速率较慢,难以及时供应作物生长需求,会导致试验处理作物产量低于单施化肥处理[26]。剩余有机肥处理T3、T4和T5籽粒和秸秆产量也降低,但与常规施肥差异缩小,有机肥处理T5为有机无机肥配施,既能补充土壤速效养分的不足,又能发挥有机肥持久释放养分的能力,有助于稳定水稻产量。与常规施肥处理比,施用缓控释肥处理水稻籽粒和秸秆产量分别增加8.2%和12.3%,缓控释肥能够协调养分释放速率,在水稻生育中后期养分稳定释放,且肥效持续时间长,达到养分释放与水稻养分需求的同步,可使水稻产量和肥料利用率大幅度提高。

3.2 不同施肥模式下土壤氮素变化

土壤全氮是评价土壤肥力水平的重要指标之一,能提供植物必需的N营养元素,其丰缺程度直接关系到农作物的生产状况和产量水平[27]。刘春柱等[28]和黄婷等[29]研究表明,与单施化肥相比,有机无机肥配施能显著增加土壤中氮含量及其有效性,调节土壤养分平衡,提高土壤养分供应能力。本研究中,施用有机肥处理提高了土壤表层全氮含量,这主要由于化肥氮损失途径多,损失量较大,而有机肥中的大量有机态氮较为稳定,导致常规施肥处理土壤表层全氮含量低于有机肥处理土壤全氮含量。其中,有机肥处理T4土壤全氮含量高于其他施肥处理,为3.53 g/kg,由于T4施用有机肥量较高,导致表层土壤全氮含量显著高于常规施肥处理。Gong等[30]和Yang等[31]通过田间长期定位施肥试验同样证实,有机无机肥配施能显著提高土壤全氮量,且随着有机肥投入量的增加,土壤全氮呈显著增加的趋势。随着土层深度的增加,土壤全氮从表层开始先升高再降低至较低含量。20—40 cm深度土壤中,常规施肥处理土壤全氮明显高于其他施肥处理,说明高量施用化肥可以导致土壤氮素向下迁移,造成资源浪费甚至可能引起环境风险。20—40 cm土层土壤全氮含量高于0—20 cm土层,这可能是水稻长期处于淹水环境且中后期多次降雨导致氮素向下迁移,同时0—20 cm土层又是水稻根系养分吸收范围,导致土壤表层全氮含量偏低,与温延臣等[32]0—40 cm土层有机肥处理土壤全氮含量高于单施化肥处理的研究结果略有不同。80—100 cm深度土壤全氮降至最低,在0.63 g/kg以下,明显低于0—80 cm土层土壤全氮含量。

铵态氮是稻田土壤氮的主要存在形态,水稻生长过程中不断地吸收铵态氮[33]。本研究中,不同施肥模式稻田土壤铵态氮在0—100 cm土层范围内为4.95~63.05 mg/kg,土壤表层铵态氮含量显著高于其他深度土壤铵态氮含量。铵态氮本身带正电荷,易被土壤胶体固定不随水淋溶,从而使铵态氮多数存在于稻田耕层土壤中[34]。张璐等[35]研究结果表明,与单施化肥相比,配施有机肥可以降低前期氮素矿化速率,提高后期氮素矿化量。本研究中,常规施肥处理土壤铵态氮含量在0—20 cm土层土壤深度显著高于其他施肥处理,常规施肥施用的尿素属于无机态氮,容易水解为铵态氮,而其他施入有机肥和缓控释肥释放铵态氮则较为缓慢,在水稻收获后大部分氮素仍以原形态存在于土壤中,并未引起土壤铵态氮含量的升高。对照处理和等N量有机肥处理T2在20—100 cm 4个土层深度铵态氮含量低于其他施肥处理土壤铵态氮含量。土壤表层铵态氮含量呈单施化肥处理>有机肥处理>CK处理≈缓控释肥处理,施用常规化肥更易引起稻田土壤铵态氮含量的升高。

近年来,地下水硝态氮污染问题日趋严重,是全球关注的热点,土壤剖面中硝态氮含量及其空间分布特征是表征硝态氮淋失风险的主要指标[36-38]。本研究中,不同施肥模式0—100 cm土层稻田土壤硝态氮含量为0.12~1.46 mg/kg,5个土层深度土壤硝态氮含量呈先升高再降低的趋势,土壤硝态氮空间分布特征和土壤全氮相似。与土壤铵态氮含量相比,土壤硝态氮含量显著降低,主要因为供试土壤为水稻土,长期处于淹水环境所致。0—20 cm土层土壤硝态氮含量在0.55~1.28 mg/kg,常规施肥土壤硝态氮显著高于其他施肥处理,主要因为常规施肥施用的尿素为无机态氮,迅速水解硝化为硝态氮,同时常规施肥施用量也较高。有机肥处理T4和T5土壤硝态氮含量大于其他施肥处理,在考虑有机肥矿化率情况下有机肥施用量较高的缘由。20—40 cm土层土壤硝态氮含量高于0—20 cm深度土壤硝态氮含量,有机肥处理T4和T5土壤硝态氮含量分别为1.46和1.70 mg/kg,同样高于其他施肥处理,大量施用有机肥导致20—40 cm土层土壤硝态氮向下迁移,土壤硝态氮发生淋溶风险高于化肥处理,有机肥施用量也要与水稻生长需求协调,这与Thomsen等[39]和Kemppainen等[40]的研究结果一致。自40 cm土层深度往下,土壤硝态氮含量逐渐降低,在80—100 cm土层土壤硝态氮含量降至最低为0.12~0.17 mg/kg。

3.3 不同施肥模式下土壤磷素变化

刘雨薇等[41]通过对棕壤研究发现,有机无机肥配施可提高土壤肥力,增加土壤中的全磷含量。Li等[42]研究同样表明,相比全量施用化肥,有机肥替代部分化肥明显增加了土壤有机质、全氮、全磷含量。本研究中,不同施肥模式稻田土壤全磷在0—20 cm土层深度,有机肥处理T4土壤全磷含量大于其他施肥处理。20—100 cm深度土壤全磷含量呈降低的趋势,80—100 cm深度土壤全磷含量降至最低,大部分施肥处理土壤全磷含量均低于1.22 g/kg。有机肥处理T4土壤全磷含量在0—100 cm深度大部分土层均大于其他施肥处理。有机肥施入土壤中,有机阴离子会和土壤表面的专性吸收位点结合,使土壤对磷的吸附能力下降,同时腐殖质可对铁、铝氧化物胶体产生包蔽,减少对磷的吸附固定,进而提高了土壤含磷量[43]。

有机肥对提高土壤养分、改善土壤性质和培肥地力有积极作用[44-46]。马凡凡[47]研究结果显示,施用有机肥处理较单施化肥显著提高土壤有效磷含量。本研究中,不同施肥模式稻田0—100 cm土层范围内土壤有效磷含量为2.37~63.23 mg/kg,表层土壤有效磷含量显著高于其他深度土层,各土层土壤有效磷含量呈逐渐降低的趋势。李燕青等[48]研究发现,在华北平原冬小麦-夏玉米轮作过程中,施用鸡粪和猪粪处理使得土壤有效磷和速效钾含量均大量增加,牛粪处理的速效钾含量也大量增加,因此长期施用有机肥必然导致土壤中磷、钾的富集和累积。在0—40 cm土层深度,有机肥处理T4和T5有效磷含量大于其他施肥处理,施用的有机肥本身含有磷素,而且有机肥的施用会导致土壤有机质含量的增加,有机质可以减少无机磷的固定,促进无机磷的溶解,最终导致土壤速效磷含量的增加[49]。60—100 cm土壤有效磷含量显著下降,大部分施肥处理有效磷含量均小于15.00 mg/kg。

4 结论

供试稻田土壤条件下,减施20%常规量化肥可以在保证水稻产量的同时,减少土壤表层氮、磷的残留。减施20%常规量的养分投入且以有机肥替代全部氮或者磷会降低水稻产量,同时也减少土壤氮、磷的残留。减施20%常规量养分投入量,以缓释氮肥替代常规化肥可以显著提高水稻产量并降低土壤表层氮磷残留。考虑有机养分矿化率,加大有机肥投入量虽然可以提高水稻产量,但显著增加了土壤全氮、全磷和有效磷的残留,长期施用大量有机肥增加了养分向下迁移的风险。