《冬之旅》之《最后的希望》艺术创作手法解析

2022-02-19刘可心阳军

刘可心 阳军

《冬之旅》是弗朗兹·舒伯特创作的德奥艺术歌曲中最具代表性的声乐套曲之一,其中的歌曲富含了抒情性与戏剧性。《最后的希望》是套曲中的第16首,也是为数不多采用大调创作的一首。本文通过对这首作品的结构、调性、和声与伴奏织体的分析,试图了解舒伯特在艺术歌曲中的创作手法。

音乐的时空结构由四重维度构成。时空有两个概念,即时间与空间。任何通过时间展示的艺术作品,必须具有第四个维度。一首作品的完成,是在完美的形式中以时间为载体来呈现生动而深刻的思想内容。“作品的思想内容发展的阶段性就是音乐作品曲式形成的基础”在《最后的希望》这首艺术歌曲中,充分体现了舒伯特在音乐发展的阶段中,交融着故事情节的递进。

全曲为并列三段式结构由三个部分组成,乐思随歌词映射出三段不同层次的心境。单看并列曲式这种结构,它的结构力比较薄弱,有序程度较低。但对于舒伯特的这首艺术歌曲而言,他把音乐材料对比所形成的离心力,通过调性的向心布局加以平衡。核心材料的始终贯串保证了全曲的结构统一,深刻地表现了主人公的内心由幻想一寄托一破碎的情感变化,使得整首乐曲与歌词意境紧密结合,体现了完整的结构逻辑以及构思之合理性。

A段(第5-13小节)是由两个非方整性的乐句构成的转调乐段。旋律声部在主调bE大调上以诉说式的语气呈现。与第一乐句互为同头换尾关系的第二乐句转向了其平行小调c小调,并以阻碍进行的方式扩展了一小节。在乐段的结束处有向属调g小调离调的倾向,听觉上形成问话式的语调,开门见山地表达了主人公的困惑和迷茫。

B段是由两个方整性乐句构成,同样为转调乐段。B段中的第一乐句延续了A段结束部分的c小调调性,第二乐句转向了与主调E大调互为同 主音关系的e小调。在B乐段结束处的小节,舒伯特 又运用与A段类似的结束手法,此处将调性转向了属大调bB大调,又以疑问的语气将音乐情绪抛向下一个高点。

C段是整首乐曲的高潮段落,是由三个非方整性的乐句构成的转调乐段。第一乐句是三个乐节的组合,调性在e小调和G大调之间 游离,忽明忽暗,刻画了树叶的摇摇欲坠,主人公的踟蹰徘徊。

第二乐节中的B音起到了调性属音的作用,最后结束于e小调的全终止。随后第三乐节进行 了一次补充,旋律材料是对第一乐节的裁截。第二乐句由e小调转到同主音E自然大调, 通过同主音大小调的转换,凸显了调性色彩的层次变化。第三乐句虽在歌词上是对第二乐句的重复,但在结束位置第42小节的降六级音又把调性拉回E和声大调的 色彩,这确实给音乐渲染出一种极其意外的特殊情趣,同时起到回顾开头调性的作用。

尾声四个小节通过连续下属方向的离调,强化了第46小节四级音的出现,从而强化变格终止。而变格终止则是有着力度削弱和态势逐渐衰退的趋向,舒伯特这一手法显示出特有的浪漫主义风韵,使得乐曲最终结束在希望幻灭的音乐形象之中。

由此看出,整首作品篇幅短小,结构严谨,调性多变。所采用的并列三部曲式體现了舒伯特艺术歌曲的结构特点。调式的明暗对比,频繁的调性转换,彰显了舒伯特在艺术歌曲创作中特殊的象征意义。保罗·罗宾逊(Paul Robinson)对于舒伯特在调性运用上的能力给予过这样的评价:“舒伯特如果没有挖掘大小调转换的非凡能力,他就不能称之为舒伯特。”舒伯特正是在同主音大小调以及平行大小调的转换中,把希望的“幻境”与绝望的“现实”交织在一起,将整个音乐形象笼罩于浪漫主义的忧郁之中。

舒伯特是早期的浪漫主义作曲家,这一时期的音乐风格逐渐追求个性化、情感化。舒伯特将声乐套曲的形式大大向前推进,在这首《最后的希望》中,主要体现在以下两个方面:

(一)模糊调性的和弦序进

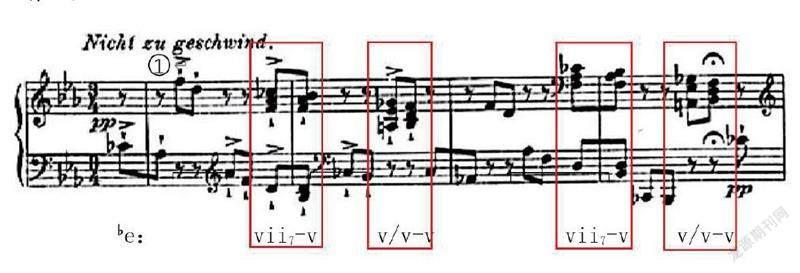

谱例1

在这首作品中,引子部分整体展开于e小 调,C音和#A共同对属音bB音进行修饰。主和弦一 直悬置,连续的减七和弦与大小七和弦的不稳定和声功能进行,在听觉上形成不协和的音响色彩,形成了调性的模糊。通过同名大小调的转换,最终E 大调的主调功能经过六个小节才得以呈现。这表明舒伯特在乐曲一开始就暗喻了一种飘渺不定、惶恐不安的基调。(见谱例1)

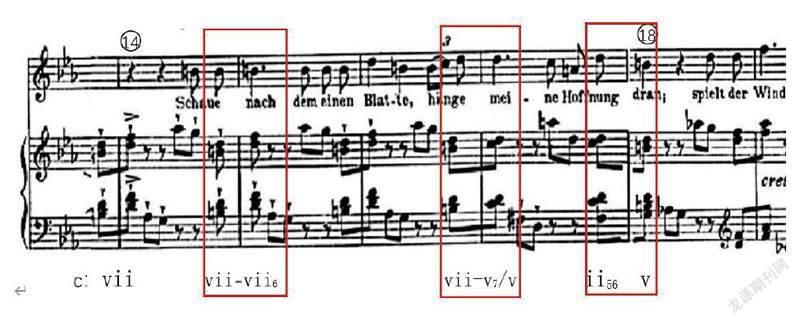

在第11小节,乐曲向平行小调c小调转调,只短暂地出现了一个八分音符时值的主和弦后,又是一系列的减七和弦及大小七和弦的序进,此时将音乐带入了一个迷茫的境地,并且没有实际上的解决,最终通过进行到相对协和的大三和弦作以“色彩性”的解决。之所以判定其为c小调,是由于此处的和声序进和乐曲开始部分具有高度的一致性(见谱例2)。主题句中的和声语汇,除了表现诗歌的意境以外,更像是一个核心材料,不仅使得由同类和弦连接所代表的音乐形象被保持下来,而且还使得乐段之间被更清晰地划分出来。

谱例2

平行大小调的交替在舒伯特的艺术歌曲中非常常见,此处为e小调,而在第27-28连续两个小节出现e小调的降七级音(D),则有向G大调转调的倾向。但此处为音阶式的经过性音乐材料,笔者认为此处是舒伯特常用的手法——运用平行大小调,游离于e小调和G大调之间。在听觉效果上制造了忽明忽暗的色彩对比。

(二)形象丰富的伴奏织体

在舒伯特艺术歌曲的创作中,钢琴伴奏有着独特的艺术感染力和对意境的烘托,丰富的内涵与独特的织体使之成为声乐作品中不可或缺的重要组成部分。

在本曲中,钢琴以弱起小节进入,下行的顿音式旋律音程奏出摇曳式的织体,模进三次之后,引出真正的和弦。在此导七和弦与属七和弦跨小节的进行,打破了3/4拍原有的韵律形态,使得乐曲的线条性和叙述性更强。纵观A段整体伴奏音乐材料,主要是由横向的分解音程加两个跨小节和弦构成的伴奏织体。舒伯特用丰富的伴奏织体完美契合诗歌中第一段所描述的情景:摇荡在树上的黄叶,主人公怅然若失的心境。

在B段开始的部分,类似乐曲开始材料的三度模进再次出现,旋律声部的多个同音反复形成了声部形态上的静态处理,在节奏类型来看,伴奏部分整体节奏不变,舒伯特通过处理旋律声部基本的音值单位,使3/4拍的节奏型具备了类似6/8拍的新的节奏韵律。此处也正是歌词的第二段,寓意寄情于景,主人公寻找希望的寄托。21小节分解化的织体进行出现了新的变化层次,随后节奏型开始加密,刮风式的摇摆织体贯穿了两小节,将B段过渡到C段,导引式的音乐材料又一次出现,回顾了开头,并引出新材料。

C段在表达着流浪者为幻灭的希望而哭泣,是整首作品感情升华之处。如果把C段的开始看成是一个划分点,那它也正好是全曲的对称中心点。C段出现的伴奏织体与AB两段形成截然的对比,此处为下行音阶式的推进材料,上下声部错位开来的八分音符先后模仿奏出,仿佛树叶向下飘落,传递主人公激动惶恐的情绪;在旋律上来看,级进音型伴随大跳与AB两段相对稳定的叙述性旋律形成反差;从歌词内涵来看,此处是AB两段中的“幻境”到本段“现实”的揭示。因此在这首作品中,不同的伴奏织体和旋律指向舒伯特花了更多的时间来表现作品中的“悲”。再结合C段的和声处理发现,凡使用音阶式织体的地方,和声节奏的密度加大而且变化增多,调性的游离也全部在这些位置内,这些材料简练的处理既很好地配合了音乐紧张度的起伏,又很好地配合了音乐形象的表现。

舒伯特将音乐与诗歌完美交融,他把钢琴伴奏的表现力提高到了崭新的水平。正如保罗·亨利·朗在书中所说:“他有意识地要把和声及器乐伴奏等纯音乐因素提高到与诗和固定旋律同等重要的地位,他要给歌曲的周围造成一个重大的音乐机体力量,这力量足以在诗与音乐之间建立均衡关系”。

舒伯特的作品和声丰富,色彩性强,极具有研究价值。笔者通过查阅资料发现并没有对《最后的希望》这首乐曲的深入研究,经过仔细地分析发现这首乐曲中的和声运用十分特别,也是整部冬之旅里唯一一首以減七和弦与大小七和弦为骨干和弦的作品。和声动荡不稳定,虽有模糊调性的倾向,但终止都很明晰。三部分的结构通过和声织体、线条织体的并置,形成鲜明的对比,获得了强烈的直觉效果。虽然《最后的希望》是舒伯特艺术歌曲的冰山一角,但通过对这首作品的分析,也能使我们对舒伯特的艺术歌曲有初步的认识和了解。